・2020年12月3日開催

・タイトル:「職場の問題地図 2021~問題地図シリーズ著者に聞く働き方改革と組織マネジメントの潮流~」

・登壇:あまねキャリア工房 代表『職場の問題地図』著者 沢渡あまね氏、Fringe81株式会社 執行役員 兼 Uniposカンパニー社長 斉藤知明

今後のウェビナー情報はこちらよりご確認いただけます

https://unipos.peatix.com/view

2020年は働き方が激変した1年となりました。テレワークが浸透し、オンラインを活用したワークスタイルは欠かせないものとなりました。数年前から働き方改革が進んでいたとはいえ、誰がこれほどの急な変化を予想できたでしょうか。

こうした変化は2021年以降も引き続き起こっていくでしょう。未来が予測できないこれからの時代において、旧来の働き方やマネジメントはもはや通用しなくなりつつあります。

そのような中で、個人と組織はどうあるべきなのでしょうか。

12月3日、Uniposウェビナー「職場の問題地図 2021~問題地図シリーズ著者に聞く働き方改革と組織マネジメントの潮流~」を開催しました。ウェビナーには、累計24万部を記録した『職場の問題地図』をはじめとする問題地図シリーズの著者であり、マネジメント変革や働き方改革の専門家である沢渡あまね氏が登壇。

2020年までの働き方を総括すると共に、2021年からの組織マネジメントや働き方改革についてご講演いただきました。

2020年までの働き方改革を総括、この数年で企業を取り巻く環境はどう変わったか

沢渡 あまね氏は日産自動車、NTTデータ、大手製薬会社などを経て、2014年に独立。現在は作家として多数の著書を発表するだけでなく、300を超える組織の改善・改革の支援を手掛けるなどワークスタイルの専門家としても幅広く活躍されています。

そんな沢渡氏はここ数年間の働き方改革の潮流をどう見ているのでしょうか。

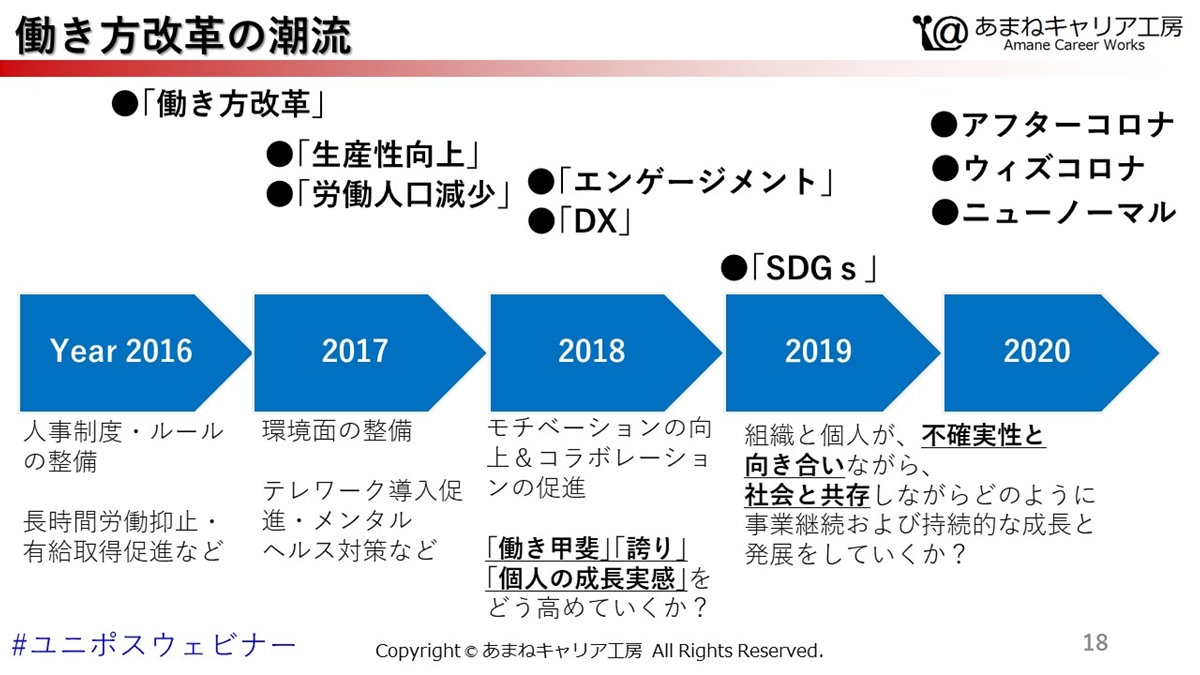

「働き方改革が注目されたのは2016年のこと。前年の高橋まつりさんの事件が大きなきっかけになりました」と沢渡氏は話します。

2016年には多くの企業で人事制度のルールが整備され、長時間労働の抑止や有給取得促進といった動きが見られるようになりました。しかし、残業時間の削減だけでは本質的な課題可決には至らなかったのです。

「残業削減で収入も減ってしまうことにもやもやする人も少なくありませんでした。さらに、この頃から労働人口の減少が問題視されるようになり、生産性の向上が課題として挙がるようになりました」(沢渡氏)

単純に長時間労働を抑止しただけでは本当の意味での働き方改革とはいえない――そのことに気づき始めた企業は、テレワークの導入促進や社員のメンタルヘルス対策など環境面の整備を進めていきました。

そうした流れのなかで、2018年頃から注目されるようになったのが「エンゲージメント」です。会社への帰属意識や個人の成長実感を高めることで、モチベーションの向上やコラボレーションの促進につなげるという考え方が広まり始めました。

「DX」や「SDGs」といった言葉もこの頃から注目され始めました。さらに2020年には誰も予想していなかった新型コロナウイルス感染症の拡大により状況は一変。不確実性と向き合いながら、組織と個人が社会とどう共存し持続的成長を目指すのかが問われています。

マネジメントは統制型からオープン型へ

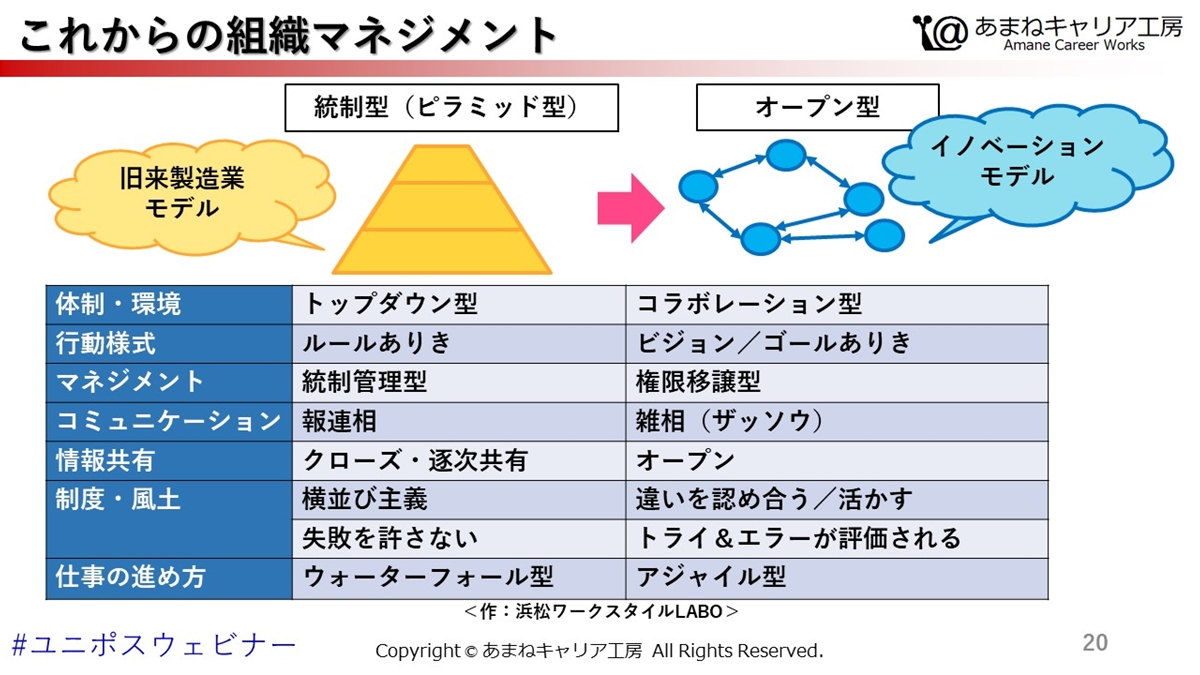

では、2021年における組織マネジメントはどうなっていくのでしょうか。ここまでの流れを踏まえた上で、沢渡氏は「統制型からオープン型へ」というキーワードを提示します。

では、2021年における組織マネジメントはどうなっていくのでしょうか。ここまでの流れを踏まえた上で、沢渡氏は「統制型からオープン型へ」というキーワードを提示します。

統制型マネジメントとは、日本における旧来の製造業を中心に過去50年もの間、支配的だったマネジメントの姿です。

すなわち、1つの職場に全員が集まり、トップダウン型でルールに基づき、決められた勤務時間の中でパフォーマンスを出していくという働き方です。コミュニケーションは「報連相」を重視し、仕事の進め方はウォーターフォール型、情報共有はクローズドで横並び主義――それこそが、従来の日本企業の多くが採用してきたマネジメントのスタイルでした。

「統制型マネジメントも、それはそれで間違っているわけではない」と沢渡氏は言います。

「統制型マネジメントを否定しているわけではありません。それで勝てた時代も確かにありました。しかし、これからの時代は統制型マネジメントだけでは勝てないのです」(沢渡氏)

新たなマネジメントの形として沢渡氏が提示するのが「オープン型」のマネジメントです。

オープン型マネジメントでは、トップダウンではなくコラボレーション型で、ルールではなくビジョンとゴールありきで仕事を進めていきます。コミュニケーションは「雑相(雑談と相談)」が中心となり、情報もオープンに共有するのが特徴です。また、横並び主義ではなく、違いを認め合い個性を生かしていくことが重視されます。

「これからは個人と個人、部署と部署がつながり、不確実な問題に向き合って価値を創造していかなければなりません。オープン型マネジメントに部分的にでも変わっていかなければ勝てない時代なのです」(沢渡氏)

統制型の組織とオープン型の組織とでは、求められる人材も変わってくると沢渡氏は言います。具体的には、統制型組織では"オペレーティブ"な人材が重宝されていたのに対し、オープン型組織では"クリエイティブ"な人材がより重要になってくるのです。

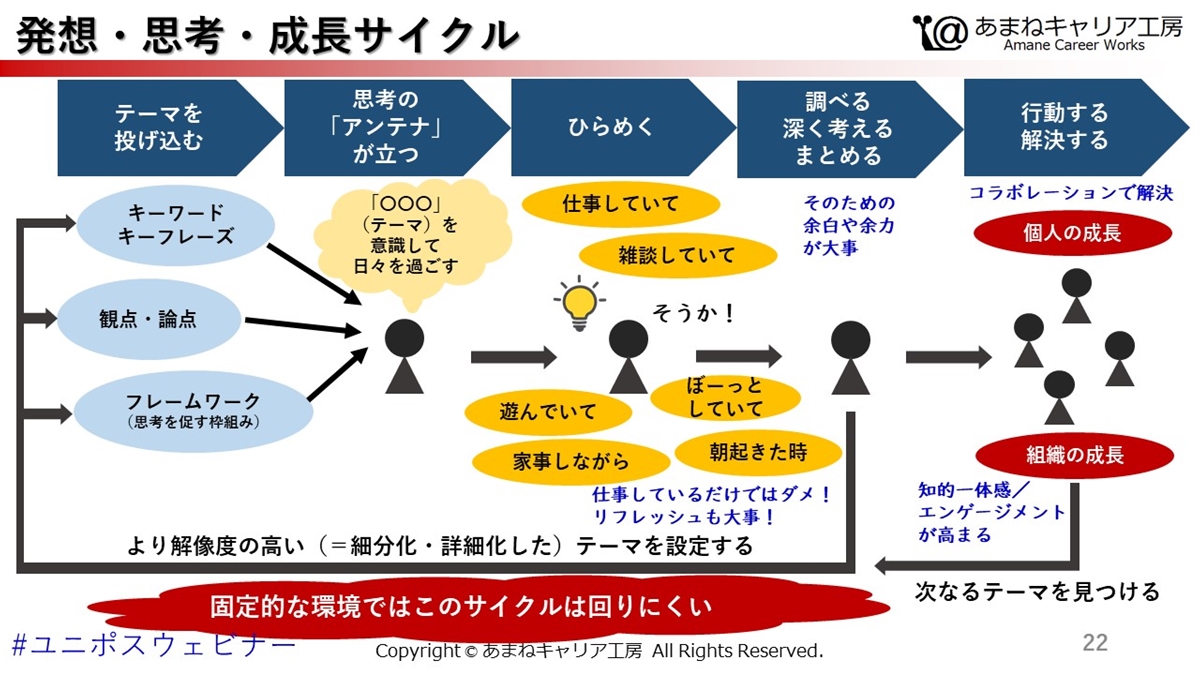

クリエイティブな人材を育成する方法として、沢渡氏は5つのフェーズからなる成長サイクルを提案します。

最初のフェーズは「テーマを投げ込む」ことです。何かしらのキーワードや論点、フレームワークを投げかけられた社員は、日々そのテーマを意識しながら過ごすことになります。そうしたなかで社員は「思考のアンテナが立つ」瞬間を迎え、テーマについての「ひらめきを得る」ことができます。

社員はひらめきについて、より深く考え、調べ、まとめていきます。最後に他者とのコラボレーションを通して「行動」し、課題の解決に至ります。ここまでの流れを繰り返すことで、個人と組織が一緒に成長でき、組織のエンゲージメントも高まっていく――というのが沢渡氏の考える成長のサイクルなのです。

ただし、このサイクルは従来の統制型組織のような固定的な環境では回りにくいものです。だからこそ、互いの個性を活かしながらトライ&エラーを評価するオープン型組織に変わっていくことが必要だというわけです。

この成長サイクルを回した先には何が待っているのでしょうか。目指すべきゴールは「ビジネスモデル変革」だと沢渡氏は言います。社員が成長実感を得て、エンゲージメントを高め、組織のブランディングにつなげていく。そうすることでファンを創出し、より良い人材を採用でき、コラボレーションやイノベーションが起きやすくなります。それこそが、これからの時代に求められる組織のあり方なのです。

まずは自らの半径5メートルから――「成長体験」と「快感体験」で組織変革

沢渡氏のお話を受けて斉藤がまず着目したのは、「オペレーティブな人材とクリエイティブな人材の違い」です。というのも、沢渡氏はお話のなかで、「オペレーティブな人材を否定しているわけではない」とはっきり述べていたからです。

この点について沢渡氏は、あらためて「日本人は二項対立が好きだが、そうではない。統制型マネジメントが適している現場であればオペレーティブな人材に合理性がある」と強調。

その上で、「ただし、すべてをオペレーティブなかたちでがんじがらめにした結果、クリエイティブな人材が正しく活躍できない状況を作ってしまってきた。クリエイティブな人材のチャンスを奪ってきたのが、これまでの日本企業の課題」と指摘しました。

実は、「1つの企業の中に、統制型マネジメントが向く現場とオープン型マネジメントが向く現場が共存する場合もある」と沢渡氏は言います。

「これからは、同じ会社であっても、職種によって最適な働き方を目指すことが大事なのです」(沢渡氏)

また、沢渡氏は「エンゲージメントの高め方」についても変わる必要があると述べます。

「今までの日本企業でエンゲージメントを高める方法とは"働き方や評価が公平であること"でした」(沢渡氏)

この公平さにとらわれるが故に、今、製造業のIT部門では課題が生じています。本来はリモートワークで生産性を高められるはずなのに、製造現場に制度の足並みをそろえるためにリモートワークが認められないケースが少なくないのです。

「これではプロとして成長できる組織になりません。職種ごとに働き方の選択肢を認めていかなければ、エンゲージメントは高まらないでしょう」(沢渡氏)

沢渡氏は製造業に代表される統制型マネジメントを否定しているわけではありません。むしろ、製造業の強みをさらに発揮するために、働き方のアップデートを推奨しているのです。

「よく、製造の現場ではテレワークができないという話が出ます。でしたら、まずはデジタルワークをしてくださいと私は言っています。たとえばテレワークが難しいといわれている建築現場でも、iPadとITシステムを取り入れることで現場の写真を撮って報告するためだけに本社に戻っていた手間がなくなり、大幅に効率化した事例があります。無駄な残業が減り、プライベートの時間が増え、現場も管理部門も共にハッピーになったそうです。しかも、その会社は今、デジタルワークのノウハウそのものをクラウドサービス化して他の建築会社に販売しているのです。これこそまさに"ビジネスモデル変革"です」(沢渡氏)

こうした変革を起こすためのきっかけづくりは、「成長体験」と「快感体験」にあると沢渡氏は言います。

先ほどの建築会社にしても、デジタルの導入で業務が効率化されるという「快感」を体験し、ITを使いこなすという「成長」を実感したからこそ、変革につながったというわけです。

沢渡氏はこの「成長体験」と「快感体験」を、まずは自らの半径5メートル以内からつくっていってほしいと呼びかけます。

「社内で問題意識を共有し、共感する"ファン"を増やしてください。ファンが増えればそこから社内世論が生まれ、経営層に声が届くようになります」(沢渡氏)

* * *

かつて大きな成功を収めただけに、なかなか統制型マネジメントから脱却できない日本企業。しかし、不確実な問題にアジャイル型で対応しなければならないこれからの時代においては、オープン型マネジメントを取り入れてクリエイティブな人材が活躍できる環境を整えていく必要があります。

それこそが、2021年からの組織に求められる変革であり、働き方改革の本質ともいえるのではないでしょうか。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

挑戦する組織をつくるための「Uniposウェビナー」とは

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

働く仲間同士、異なる部門同士、企業と個人が相互理解を深めたら、組織はもっと強くなる。「あなたの組織を一歩前へ進めるUniposウェビナー」は、変化に対応できる強くしなやかな組織をつくるためのウェビナー。コロナ危機をきっかけに2020年5月開始し、毎回数百名の方にご参加いただいています。

組織課題解決やSDGsのプロ、識者、実践者を毎回ゲストにお呼びし、予測不可能な時代を生き抜く組織のあり方を共に考え、実践のヒントをお伝えします。みなさまお誘い合わせの上、お気軽にご参加下さいませ。

▼過去ウェビナー参加者様の実際の声

「経営陣や上層部に対してのアプローチに悩みを持っておりましたが、今回の講演で素敵なヒントをいただくことができました。どうもありがとうございました。」

「今まで何度か同テーマのセミナーに参加しましたが、一番腑に落ちる内容が多いセミナーでした。 又、参加させて頂きたく思います。」

「いまプロジェクトを担当していますので本当に助かりました。」

「いくつものヒントをいただけて、同じように悩んでいる方が大勢いることもわかりました。今は、さぁどこから手をつけようか、と前向きに考えています。」

「目から鱗で感動しました。」

<今回の登壇者プロフィール>

あまねキャリア工房 代表『職場の問題地図』著者 沢渡あまね氏

1975年生まれ。日産自動車、NTTデータ、大手製薬会社などを経て、2014年秋

より現業。経験職種はIT、広報、ネットワークソリューション事業部門など。

これまで企業、自治体、官公庁など300を超える職場で、働き方改革/組織活性/マネジメント変革のアドバイザー、講演などを手がける。著書『職場の科学』『ここはウォーターフォール市、アジャイル町』『職場の問題地図』『マネージャーの問題地図』『仕事ごっこ』『業務デザインの発想法』ほか多数。 趣味はダムめぐり。#ダム際ワーキング エバンジェリスト。