・2021年1月14日開催

・タイトル:「サイバーエージェント曽山氏と考える2021年組織改革 最初の一手とは? 〜2020年蓄積した組織の潜在リスクを洗い出し〜」

・登壇:株式会社サイバーエージェント 常務執行役員CHO 曽山 哲人氏、Fringe81株式会社 執行役員 兼 Uniposカンパニー社長 斉藤知明

今後のウェビナー情報はこちらよりご確認いただけます

2020年は急激な外部環境の変化があり、企業の経営者や人事部門は対応に追われた1年となりました。しかし、この変化は2020年で終わったわけではなく、今後も多くの変化が起きることが予想されます。

将来が予測できないVUCAの時代において、経営者や人事部門は企業が抱える潜在リスクとどのように向き合い、対策を打てばいいのでしょうか。

1月14日、Uniposウェビナー「サイバーエージェント曽山氏と考える2021年組織改革 最初の一手とは? ~2020年蓄積した組織の潜在リスクを洗い出し~」を開催。サイバーエージェント 常務執行役員CHO 曽山 哲人氏にご登壇いただき、2021年からの組織づくりに重要なポイントについてご講演いただきました。

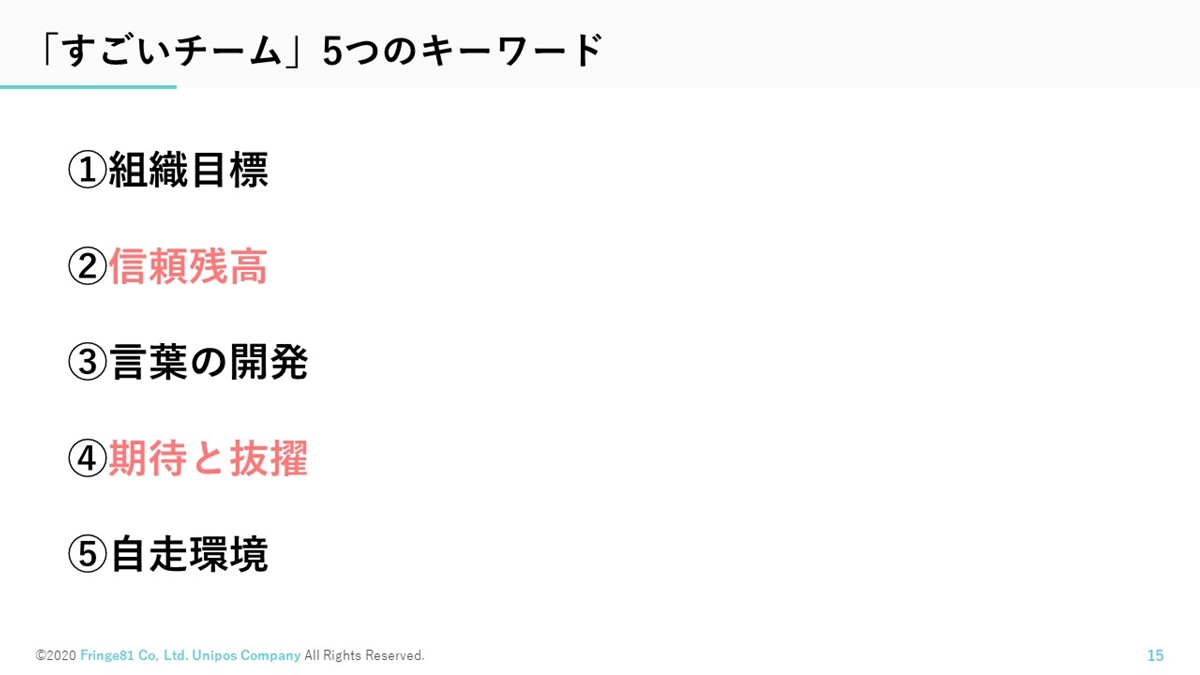

「すごいチーム」を作るために押さえるべき5つのキーワード

サイバーエージェントの曽山 哲人氏は、2005年に同社の人事本部長に就任以降、採用・育成・活性化・適材適所など人事全般を手がけています。また『クリエイティブ人事』『強みを活かす』といった複数の著書を出版するなど、まさに組織づくりのプロフェッショナルとして活躍されています。

そんな曽山氏が挙げる「すごいチーム」を作るための5つのキーワードは以下の通りです。

・組織目標

個人の目標も大事ですが、それ以上に組織としての目標の重要性が増しています。特に現在はリモートワークが中心になったことで、一体感が醸成しづらい環境が続いています。そうした時代には、よりしっかりと組織目標を定めることが必要です。

・信頼残高

2020年、リモートワークが急速に広がりました。世の中では「意外とリモートワークでも仕事ができますね」という声が挙がっていましたが、曽山氏によるとそれは「もともと技術や技能を持っている人だったからこそリモートワークにも対応できた」のだといいます。言い換えれば、それまでに仕事における“信頼”を積み重ねていないと急激な変化への対応は難しいのです。今後も変化の激しい時代が続いていくだろうなかで、“信頼残高”を積み上げる努力は必要だと曽山氏は指摘します。

・言葉の開発

より短い言葉で多くの人を動かす能力、すなわち“キャッチコピー力”の重要性が高まっています。リモートワークでは、直接会ってコミュニケーションすることが難しく、画面越しに「視覚情報」と「聴覚情報」のみで情報を届ける必要があります。情報量が減っているからこそ、より「言葉」が持つ価値が増えているのです。

・期待と抜擢

リモートワークでメンバーの動きが見えにくくなると、「頼みやすい人」に仕事を依頼しがちになり、特定の人に期待が集まるようになります。しかしメンバーを抜擢する機会が減ってしまうと、長期的にチーム力は落ちてしまいます。そうならないためにも、意図的にメンバーを抜擢していくことが求められます。

・自走環境

チームの力を高めるのに重要なのは、メンバー本人が自分で決めて走り出せる環境をつくることです。自走ができない環境では、メンバーは受け身になってしまいます。

「これらのキーワードはこれまでの時代でも重要なものでしたが、リモートワークなど働き方が多様化するこれからの時代の組織づくりにおいては、特に価値が高まっています」(曽山氏)

曽山氏の挙げたキーワードの中から、斉藤は「期待と抜擢」に着目。「自分から変化に対応できる人だけでなく、チーム全体が挑戦していくためにリーダーがとるべきアクションだと思う」と述べた上で、「人は期待されることで自然と変化できるもの。“抜擢”することで、組織の中で変化できる人が増えていく」とコメントしました。

斉藤の言葉に対して曽山氏は、「抜擢とは“期待をかける”こと。期待をかけるコストはゼロなのに、それができずに才能を飼い殺してしまっているケースが少なくない」と指摘。『トラストファクター』(著:ポール J・ザック)から「反応性」というキーワードを紹介し、「人は期待をかけると、その期待に応えようとするもの。この“反応性”をどう活かすのかが大事」と述べました。

さらに、「信頼残高」というキーワードについて、斉藤の「信頼残高を取り崩していくと、その先には何が起きるのか」という問に対して、曽山氏は「信頼をつくっていかないと、仕事だけの関係になってしまい、いざ仕事でトラブルが起きたときに破綻してしまう」と警鐘を鳴らします。「人としての関係性をつくることで、仕事でのパフォーマンスも上がる」と普段の関係性づくりの重要性を強調しました。

何をもってゴールとするのか、「成果の定義」から始める

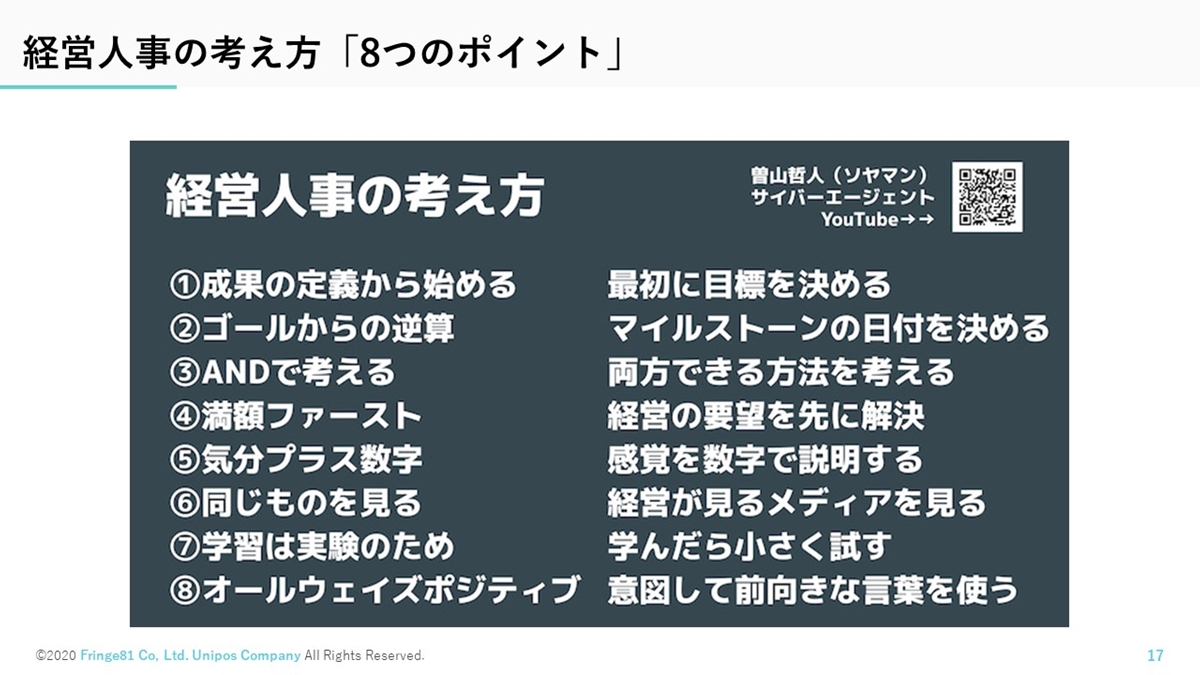

では、これらのお話を踏まえた上で、組織に“強い人事”をつくるためにはどうすればいいのでしょうか。

曽山氏が挙げる経営人事のポイントは次の8つです。

・成果の定義(最初に目標を決める)

・ゴールからの逆算(マイルストーンの日付を決める)

・ANDで考える(両方できる方法を考える)

・満額ファースト(経営の要望を先に解決)

・気分プラス数字(感覚を数字で説明する)

・同じものを見る(経営が見るメディアを見る)

・学習は実験のため(学んだら小さく試す)

・オールウェイズポジティブ(意図して前向きな言葉を使う)

中でも曽山氏がもっとも重要視するのが「成果の定義」です。

「成果の定義とは、“何ができれば成果なのか”ということです。私がよく使う言葉に『OKゴール』というものがあります。どこに到達すればゴールなのかということです。この点を最初に明確にする必要があります」(曽山氏)

「OKゴール」を持たないと、意識のズレがどんどん大きくなってしまうと曽山氏は指摘します。たとえば研修のプログラムを作る際、ゴールを明確にせずに進めてしまうと、人事の自己満足が反映されただけのプログラムになってしまい経営層の狙いと乖離してしまうのです。そのような事態を避けるためにも、人事もしっかりと「OKゴール」の感覚を持たなければならないと曽山氏は言います。

この点について斉藤は同意を示した上で、「人事の立場だと何を“成功の定義”にすればいいのか難しい」と課題を提起。解決策として、「私はよく『主語を人に変えるべき』と言っている。たとえば研修をするなら、『マネージャーの皆が研修後に現場に戻り、チームとこんな会話ができるのがゴール』のようにすると成功を定義しやすい」と提案しました。

斉藤の言葉に曽山氏は「まさにその通り」と同意を示し、「サイバーエージェントではよく『セリフメソッド』を使っている。研修プログラムが終わったときに受講者から出てほしいセリフを決めてそれをOKゴールにしている。そうすれば、そのセリフが出たか出なかったかで目標を達成できたのかどうかを定量化できる」と説明しました。

社員の“白け”を防ぐために、自分がやりたいことよりも組織の課題解決を優先

また、曽山氏はOKゴールを定める上でのテクニックとして「白けのイメトレ」を紹介。ここで言う“白け”とは「幻滅したり興ざめしたりするような反応」のことで、あらかじめ社員が白けるケースを想定して対策を考えておくのだといいます。

「たとえば評価制度を導入するときなどに『白けのイメトレ』を行います。誰にどんな白けのセリフが出そうかを書き出し、それに対する打ち手も考えておくのです。白けのイメトレをしておくと、仮に制度を導入して冷めた反応があったとしても、だいたい想定の範囲内で収められます。その際の具体的なアクションも決めておくことで、迅速に修正できるのです」(曽山氏)

曽山氏はさらに、組織づくりのポイントとして「満額ファースト」をピックアップします。満額ファーストとは「経営の課題を先に解決する」ということ。かつて曽山氏も組織づくりの際に「人事としてやるべきこと」を優先していた時期がありましたが、それは間違いだったことに気づいたのだそうです。

「ドラッカーの著書『経営者の条件』の中に『成果を出したいなら貢献を考えろ』という言葉が出てきます。多くの場合、成果を出すために自分自身の努力やスキルアップに目が行きがちですが、そうではないのです。むしろ、自分以外の面に注目し、組織の課題を見つけて解決すること。つまり、自分のやりたいことではなく、組織への貢献を先に考えるのです。そうすると自分がやりたいことも組織から応援してもらえるようになります」(曽山氏)

最後にウェビナー視聴者から、「挑戦する風土を作るためには失敗を受容することが必要だが、人事の仕事は失敗が許されないことも多い。どうすればいいのか?」という質問が挙がりました。

この問いについて曽山氏は、「失敗が許されないという感覚は人事としてよくわかる」と述べた上で、「どうしても失敗が許されない仕事については自分がやるしかない。あるいは『失敗してもいいからやりなさい』と部下に任せた上で、その責任を自分が取ることが大事」と強調しました。

* * *

急激な外部環境の変化に翻弄された2020年。働き方の多様化が進んだことで組織やチームのあり方は大きく変わりました。そんな中でこれまで見えていなかった組織の潜在リスクに注目した人も多いことでしょう。

組織づくりにおいてどんな問題が顕在化する可能性があるのか、それに対してどのような手を打つべきなのか。曽山氏が解説した様々なキーワードをヒントに、自社の組織づくりを進めてみてはいかがでしょうか。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

挑戦する組織をつくるための「Uniposウェビナー」とは

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

働く仲間同士、異なる部門同士、企業と個人が相互理解を深めたら、組織はもっと強くなる。「あなたの組織を一歩前へ進めるUniposウェビナー」は、変化に対応できる強くしなやかな組織をつくるためのウェビナー。コロナ危機をきっかけに2020年5月開始し、毎回数百名の方にご参加いただいています。

組織課題解決やSDGsのプロ、識者、実践者を毎回ゲストにお呼びし、予測不可能な時代を生き抜く組織のあり方を共に考え、実践のヒントをお伝えします。みなさまお誘い合わせの上、お気軽にご参加下さいませ。

▼過去ウェビナー参加者様の実際の声

「経営陣や上層部に対してのアプローチに悩みを持っておりましたが、今回の講演で素敵なヒントをいただくことができました。どうもありがとうございました。」

「今まで何度か同テーマのセミナーに参加しましたが、一番腑に落ちる内容が多いセミナーでした。 又、参加させて頂きたく思います。」

「いまプロジェクトを担当していますので本当に助かりました。」

「いくつものヒントをいただけて、同じように悩んでいる方が大勢いることもわかりました。今は、さぁどこから手をつけようか、と前向きに考えています。」

「目から鱗で感動しました。」

<今回の登壇者プロフィール>

株式会社サイバーエージェント 常務執行役員CHO 曽山 哲人氏

上智大学文学部英文学科卒。 株式会社伊勢丹(株式会社三越伊勢丹ホ ールディングス)に入社し、紳士服の販売とECサイト立ち上げに従事したのち、1999年株式会社サイバーエージェントに入社。 インターネット広告事業部門の営業統括を経て、2005年人事本部長に就任。 現在は採用・育成・活性化・適材適所などの取り組みを推進。「クリエイティブ人事」「強みを活かす」など複数の著作出版に加え、人と組織の悩みを解決するYouTuberソヤマンとして情報発信をしている。 https://studio.youtube.com/channel/UCXNdhMaVY8wp06UaMCYiv_g