実施ウェビナー概要

・2020年9月3日開催

・タイトル:「テレワーク下での縦割り組織の解決策 ~ONE JAPAN発起人に聞く、分断の危機を結束の機会へ変える“空気”のつくり方~」

・登壇:ONE JAPAN共同発起人・共同代表 濱松 誠 氏、Unipos株式会社・代表取締役社長・斉藤知明

▼今後のウェビナー情報はこちらよりご確認いただけます

https://unipos.peatix.com/view

多くの企業が以前から抱えていた課題に「組織の縦割り化」があります。特に最近ではテレワークが定常化したことで、コミュニケーション不足による組織の一体感の欠如が一層問題になっています。

事業責任者や人事担当者のなかには、このまま組織が分断へ向かってしまうのではないかと懸念されている方もいることでしょう。縦割り組織を解消し、部門間の連携を高めるためにはどうすればいいのでしょうか。

今回、2020年9月3日にUniposウェビナー「テレワーク下での縦割り組織の解決策 ~ONE JAPAN発起人に聞く、分断の危機を結束の機会へ変える“空気”のつくり方~」を開催。パナソニックで人材育成や組織活性化などに携わりながら、大企業の若手・中堅有志社員の実践コミュニティ「ONE JAPAN」の立ち上げを行った濱松氏をお招きし、社内を巻き込んで縦割り組織を解消していった知見についてお話いただきました。

ソーシャルディスタンスは離れていても、エモーショナルディスタンスは近づける

斉藤はまず、次のように問題提起をおこないました。

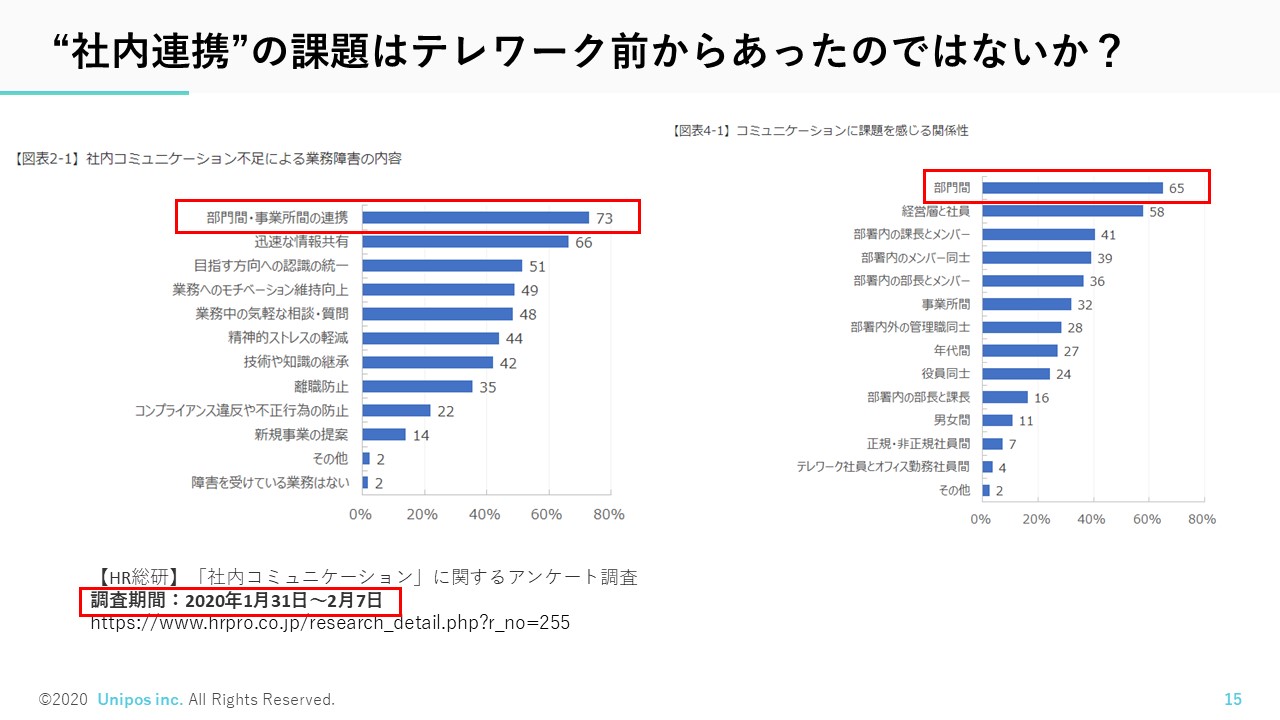

「1月31日から2月7日にHR総研が実施したアンケート調査によると、社内コミュニケーション不足による業務障害の内容として1位に挙がっていたのが『部門間・事業所間の連携』でした。アンケートの時期を考えると、テレワーク以前から社内連携の課題はあったのではないでしょうか」

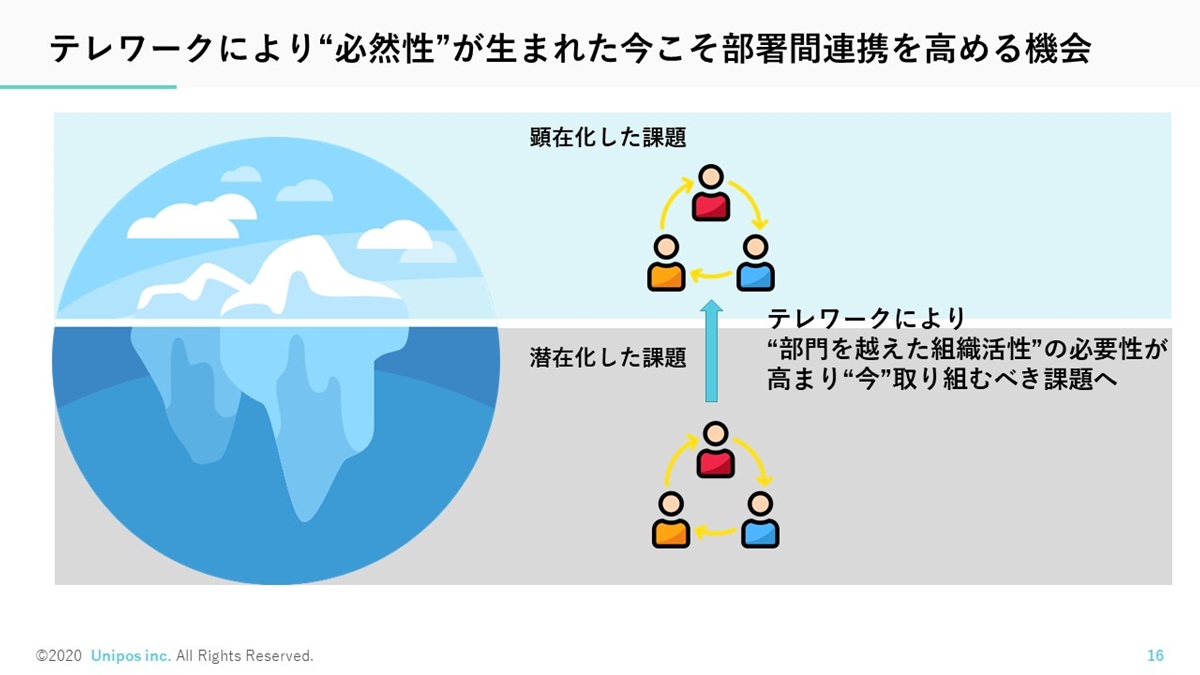

さらに斉藤は続けて「(コロナ以降に)テレワークが浸透したことで、場所の制約がなくなりました。そのなかで企業が組織活性していくために、部門を超えたコラボレーションの必要性が高まっているのです」と述べました。

アンケートで1位となった「部門間・事業所間の連携における課題」を生み出す最大の原因となっているのが組織の縦割り化です。多くの企業が課題意識を持ちながら、なかなか解消できないこの問題に取り組んでいるのが、ONE JAPAN共同発起人・共同代表である濱松 誠 氏です。

濱松氏は2006年にパナソニックに入社。以降、マーケティング、人事に従事しながら、2012年に組織活性化とオープンイノベーションをねらいとした有志の会「One Panasonic」を立ち上げました。

さらに2016年にはNTTグループやトヨタなど、大企業の同世代で同じ課題意識を持つ人たちを集め「ONE JAPAN」を設立。現在は約50社・2000名の有志が参画しており、企業間の共創や社内起業家育成、働き方意識調査など、挑戦の文化をつくる活動をおこなっています。

パナソニックという大企業の縦割り化の解消に取り組み、部門間の連携を強化してきた実績を持つ濱松氏。縦割り組織を解消する鍵はどこにあるのでしょうか。

濱松氏は「One Panasonic」立ち上げ時を振り返りながら次のように話します。

「立ち上げのきっかけになったのはパナソニックが三洋電機やパナソニック電工と合併したことです。同じ会社の同期でオフラインで集まっているにも関わらず知らない人がいる状態でした。その仲間たちをタテ、ヨコ、ナナメにつないでオープンイノベーションを起こすことが『One Panasonic』設立の目的でした」

「One Panasonic」とは、パナソニックと三洋電機、パナソニック電工が一つになった際に掲げられたスローガンでもありました。イベントや懇親会を通してOne Panasonicは活動の幅を広げ、参加者も急増。One Panasonicをきっかけにして、全社的な交流が生まれていったといいます。

One Panasonicを成功させた濱松氏が次に取り組んだのは、大企業で「挑戦する文化づくり」に取り組んでいる若手・中堅社員を中心とした団体「ONE JAPAN」の設立です。

ONE JAPANのミッションは「挑戦する文化をつくる」こと。オープンイノベーションやハッカソンなどを通して「社会価値」を創造し、社内起業家育成、学生・社内有志活動支援を通して「場と仲間づくり」をおこない、意識調査や提案、書籍、講演・イベント等を通して「社会的空気づくり」に挑んでいます。

そんな折、発生したのが新型コロナウイルスの感染拡大でした。

「4月に緊急で働き方についての意識調査を実施したところ、8割が在宅勤務に対して課題を感じていることがわかりました」

インフラやはんこの必要性といった物理的な課題に加えて、「テレワークで職場の一体感が失われてる」という課題も浮き彫りになりました。

そこで濱松氏はONE JAPAN独自の取り組みとして、部署や会社を超えて皆でランチをとる「バーチャル食堂」や、全国の新入社員をオンラインでつなげて不安や悩みを解消する「オンライン新入社員交流会」などを実施。「ソーシャルディスタンスは離れていても、エモーショナルディスタンスは近づける」を合言葉に日本全国の仲間たちをつなぐ施策をおこなっています。

強い意志を持ち、頼れる仲間と共に継続して挑戦することが部門を超えた連携を生み出す

濱松氏はなぜこれほどまでに「つながること」を重視するのでしょうか。

その理由について濱松氏は「知の探索(知と知を組み合わせて知の範囲を広げていく)」と「知の深化(一定分野の知を深めていく)」の2軸を用いて説明します。

「企業において重要なのは『知の探索』と『知の深化』の両利き経営です。『知の深化』に傾いている状態が続いてしまうと、イノベーションを起こすことができません」

特に大企業においては「失敗できない」文化が根付いてしまっている場合が多く、「知の探索」が難しい状況に陥りがちなのだと濱松氏はいいます。

一方で大企業は「有形無形の資産を豊富に持っているという強み」を持っているといいます。そこで、組織や部署を超えた「つながり」をつくることで、人材や技術、ブランド、歴史、信頼といった強みが生み出す「知」を組み合わせ、「知の探索」が可能になるのです。

では、具体的にどうすれば縦割り組織を解消し「知の探索」と部門を超えたコラボレーションを生み出せるのでしょうか。

濱松氏はまず「誰よりも強い意志こそが重要」だと説きます。縦割りの壁は厚く、生半可な意志では壊すことができません。「それでもやる」という強い思いが必要なのです。

加えて「青臭く、したたかな行動」も必要だといいます。濱松氏がOne Panasonicを設立したときのように、まずは同期から始め、若手、経営層へと段階を追って広げていく計画性も重要です。

そして何よりも大事なのは、「頼れる仲間と共に継続すること」だと濱松氏は強調します。

「一人では絶対につぶされてしまいます。私がOne Panasonicを立ち上げたときも、1年以上言い続けて、やっと分厚い縦割りの壁に穴が開くかどうかという感覚でした。SLAM DUNKの安西先生の言葉を借りるなら『諦めたら、そこで試合終了だよ』なのです」

続いて濱松氏は、管理職や人事に向けて次のようにアドバイスします。

「大切なのは若手の思いを聴くこと、対話すること。それからホウレンソウ(報告・連絡・相談)よりもザッソウ(雑談・相談)が大切です」

また、「ソト者」「若者」「馬鹿者(異端児)」の3者のバランスも重要だと濱松氏は言います。

「外から意見を言ってくる人間、やる気のある若手、異端児という3者のバランスを見てください。経営層やミドルマネジメント層は、彼らを決してつぶしてはいけません。失敗を許容し、横軸をつなごうとしている人をサポートしてあげてください。そして、ときには自分がやってみせてください」

なぜ会社を変えないといけないのかを腹落ちさせる

ウェビナー後半では、濱松氏と斉藤によるディスカッションがおこなわれました。

前半の濱松氏の講演を受けて、斉藤は「濱松さんは火種を起こすきっかけをたくさん作っているが、どうやって意思ある対話を生み出せたのか」と質問。

これに濱松氏は、「私の話を評論家的に聞くだけでは意味がない。会社の課題に気づいたなら、なんのために変えないといけないのか、なぜ変えたいと思うのかを腹落ちさせることが大事」と述べ、「そこまで持っていければ、意思ある対話ができるし、仲間をつくることができる」と答えました。

濱松氏の言葉を受けて斉藤は同意を示しつつ、「組織を変えるのに銀の弾丸はない。大事なのは一人ひとりが目の前のアクションを起こすこと。隣の人に声をかけてみるとか、ノウハウを共有するとか、そういうところから」とコメント。続けて「濱松さんのようにパッションを持ってやり続けている人に『いいですね』と言って一歩踏み出すだけでも組織が変わっていける。誰かの“フォロワー”になることも大事」と述べました。

前半で濱松氏が語ったように、縦割り組織の解決をするためには現場と管理職、それぞれの立場から行動することが大切です。

特に管理職のとるべき行動について濱松氏は、「心理的安全性をつくることが大事。チャレンジできる空気や土壌をつくるのは管理職の仕事」だと述べます。

これに斉藤は同意しつつ、「大事なのは管理職がメンバーのチャレンジに対して『心意気やよし』と言ってやること。ただし、ただ言うだけでなく、どんな行動をとったのか、その行動に対して十分なスキルを持っていたのか、結果はどうだったのかという3段階で見て、どこが良かったのか、どこに課題があったのかまで評価した上で、チャレンジしたことを称賛することが大事」と意見を述べました。

最後に濱松氏は、「今日の講演の内容をぜひ社内で共有してほしい。そして火種を大きな炎にしていってほしい」と熱い思いを語り、「私はUniposの思想に大賛成しているので、正攻法でいくならUniposの導入も提案してほしい」と参加者に呼びかけ、ウェビナーを締めくくりました。

* * *

情熱を持った行動で社内外を巻き込み、One PanasonicやONE JAPANを通してタテ・ヨコ・ナナメの連携を実現してきた濱松氏。講演でも語られたように、縦割り組織を解消する「銀の弾丸」はありませんが、濱松氏のように信念を持って仲間を募ることで最初の一歩を踏み出せるはずです。

今回ウェビナーで語られた内容は、コロナ禍で増長する縦割り組織化から脱却するための大きなヒントになったのではないでしょうか。

<登壇者プロフィール>

■ONE JAPAN共同発起人・共同代表・濱松 誠 氏

2006年パナソニックに入社。マーケティング、人事、ベンチャー出向などを経てパナソニックを退職。 本業の傍ら、2012年に組織活性化とオープンイノベーションをねらいとした有志の会「One Panasonic」を立ち上げる。 2016年、NTTグループやトヨタなど、大企業の同世代で同じ課題意識を持つ者たちを集め「ONE JAPAN」を設立、代表に就任。現時点で約50社・2000名の有志が参画。企業間の共創や社内起業家育成、働き方意識調査など、挑戦の文化をつくる活動をしている。

2019年6月から夫婦で約1年間世界一周。5大陸52ヵ国116都市をまわり、現在は起業準備中。

ONE JAPANとして2016年に「仕事はもっと楽しくできる 大企業若手50社1200人 会社変革ドキュメンタリー」(プレジデント社)を上梓。また、内閣府主催「第1回日本オープンイノベーション大賞」、日本の人事部「HRアワード 特別賞」等を受賞。日経ビジネス「2017年 次代をつくる100人」に選出。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

変化に対応できる強くしなやかな組織をつくるための「Uniposウェビナー」とは

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

働く仲間同士、異なる部門同士、企業と個人が相互理解を深めたら、組織はもっと強くなる。「あなたの組織を一歩前へ進めるUniposウェビナー」は、変化に対応できる強くしなやかな組織をつくるためのウェビナー。コロナ危機をきっかけに2020年5月開始し、毎回数百名の方にご参加いただいています。

組織課題解決やSDGsのプロ、識者、実践者を毎回ゲストにお呼びし、予測不可能な時代を生き抜く組織のあり方を共に考え、実践のヒントをお伝えします。みなさまお誘い合わせの上、お気軽にご参加下さいませ。

▼過去ウェビナー参加者様の実際の声

「経営陣や上層部に対してのアプローチに悩みを持っておりましたが、今回の講演で素敵なヒントをいただくことができました。どうもありがとうございました。」

「今まで何度か同テーマのセミナーに参加しましたが、一番腑に落ちる内容が多いセミナーでした。 又、参加させて頂きたく思います。」

「いまプロジェクトを担当していますので本当に助かりました。」

「いくつものヒントをいただけて、同じように悩んでいる方が大勢いることもわかりました。今は、さぁどこから手をつけようか、と前向きに考えています。」

「目から鱗で感動しました。」

▼次回ウェビナー情報はこちらよりご確認いただけます

https://unipos.peatix.com/view

運営メディア:「あなたの組織を一歩前へ ONE TEAM Lab」 https://media.unipos.me/

主催社Unipos公式サイト:https://unipos.me/ja/