毎回さまざまなゲストをお迎えして弊社Uniposが開催しているオンラインウェビナー。

今回は2022年10月6日に開催された株式会社NEWONE代表取締役社長上林周平氏による「人的資本経営時代のリーダー育成〜人的資本を活かす管理職に必要な7つの能力とは?〜」のレポートをお送りしたいと思います。

当日は300名を超える参加者で賑わい、さまざまな質問が飛び交い大盛況となりました。

「人的資源」と「人的資本」の違いも明確に提示しつつ、人的資本の基礎から学ぶことのできる内容となっております。「今流行りの人的資本、じつは本質を理解していないような気がする…」「そもそも、人的資本とは?」といった疑問やお悩みをお持ちの方に是非お勧めしたい内容となっておりますので、是非ご一読いただければと思います。

登壇者

上林周平氏

上林周平氏

米国CCE.Inc.認定 キャリアカウンセラー

書籍紹介

💡ここが見どころ💡

- メンバーの特性や能力を最大限活かすリーダーになるために必要な7つの能力について学べる

- 人的資本を活かすリーダーを育成・サポートするために人事・経営が何をしていくべきなのかが分かる

- 本質的な人的資本経営を実践していくためのヒントが得られる

早速レポートしていきたいと思います!

人的資本経営とは、中長期的な企業価値向上に繋げる経営のあり方

昨今、人的資本時代と呼ばれている中で、今回のウェビナーは、「人的資本時代のリーダー育成」と題し、徐々に変化してきた「リーダーの役割」について焦点が当てられました。

かつてリーダーとは、皆を引っ張っていく、いわゆる「ヒーロー型」のリーダーが良しとされてきましたが、さて、今の時代はどう変わっているのでしょうか。

そもそも人的資本とは?

2022年1月は人的資本経営の元年と呼ばれています。

なぜなら、岸田総理が1月の施策方針演説で以下のような言葉を残したからです。

人的投資が、企業の持続的な価値創造の基盤であるという点について、株主と共通の理解を作っていくため、今年中に非財務情報の開示ルールを制定します

これにより、世の中の動きとして一気に機運が高まりました。人的資本の開示に向けて、さまざまな企業が舵を切ったのです。

では人的資本とは一体何なのか。経営の仕方?概念?

今と昔でどう違うのか、そもそも人を大切にすること?であれば前からもやっているのではないか…と誤解されかねないため、上林さんは今一度定義を明らかにしてくださいました。

先出の岸田総理の発言をもとに噛み砕いて説明すると、

「人的資本経営とは、人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで中長期的な企業価値向上に繋げる経営のあり方」

となります。

人材を資本として捉え、価値を最大限に引き出すためにはまず、「これまでの経営のあり方」を再度認識する必要があります。

今までの経営とこれからの経営。企業に求められる姿勢とは?

今後の経営を考える時に押さえておきたいのが「今までを把握すること」。

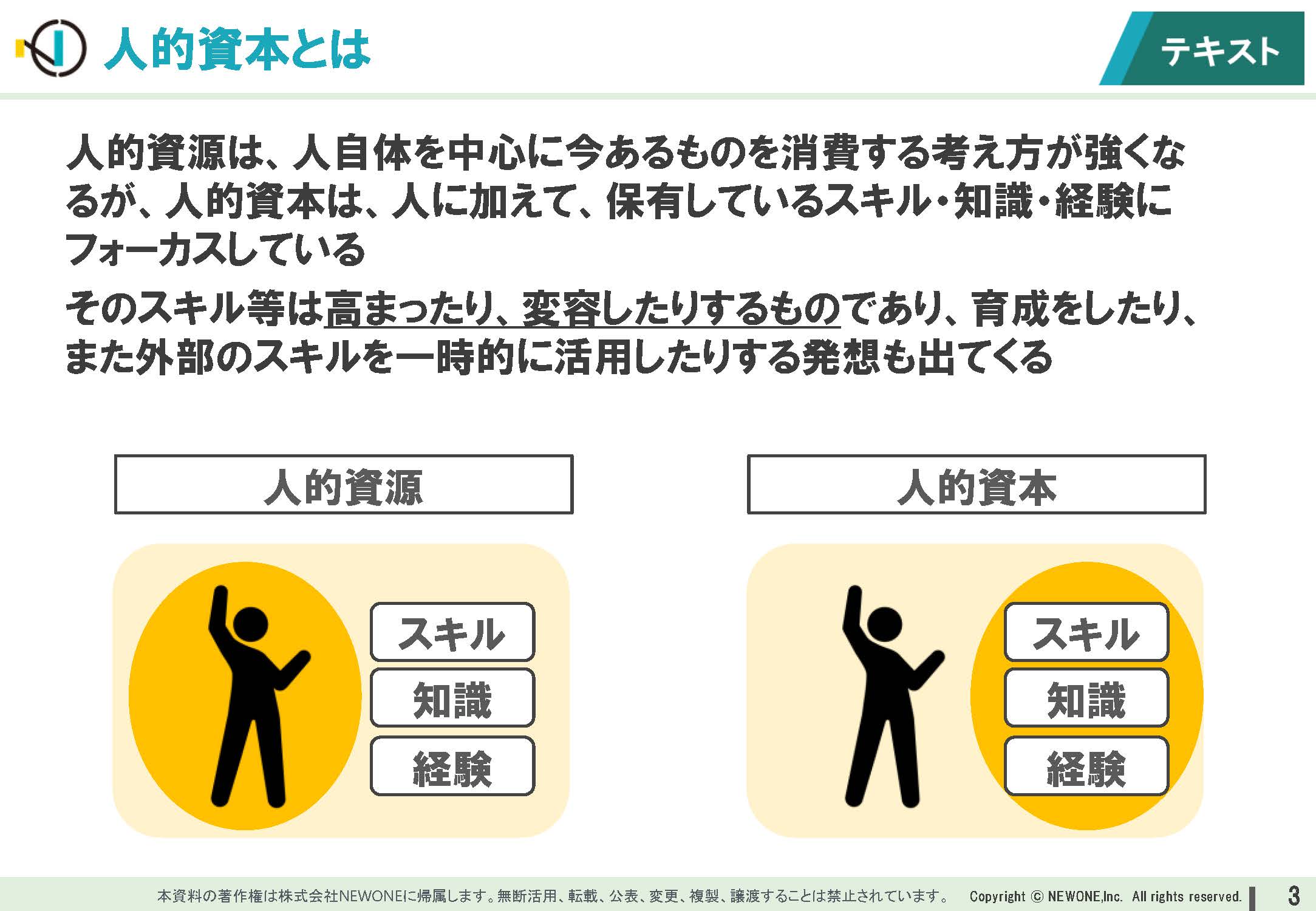

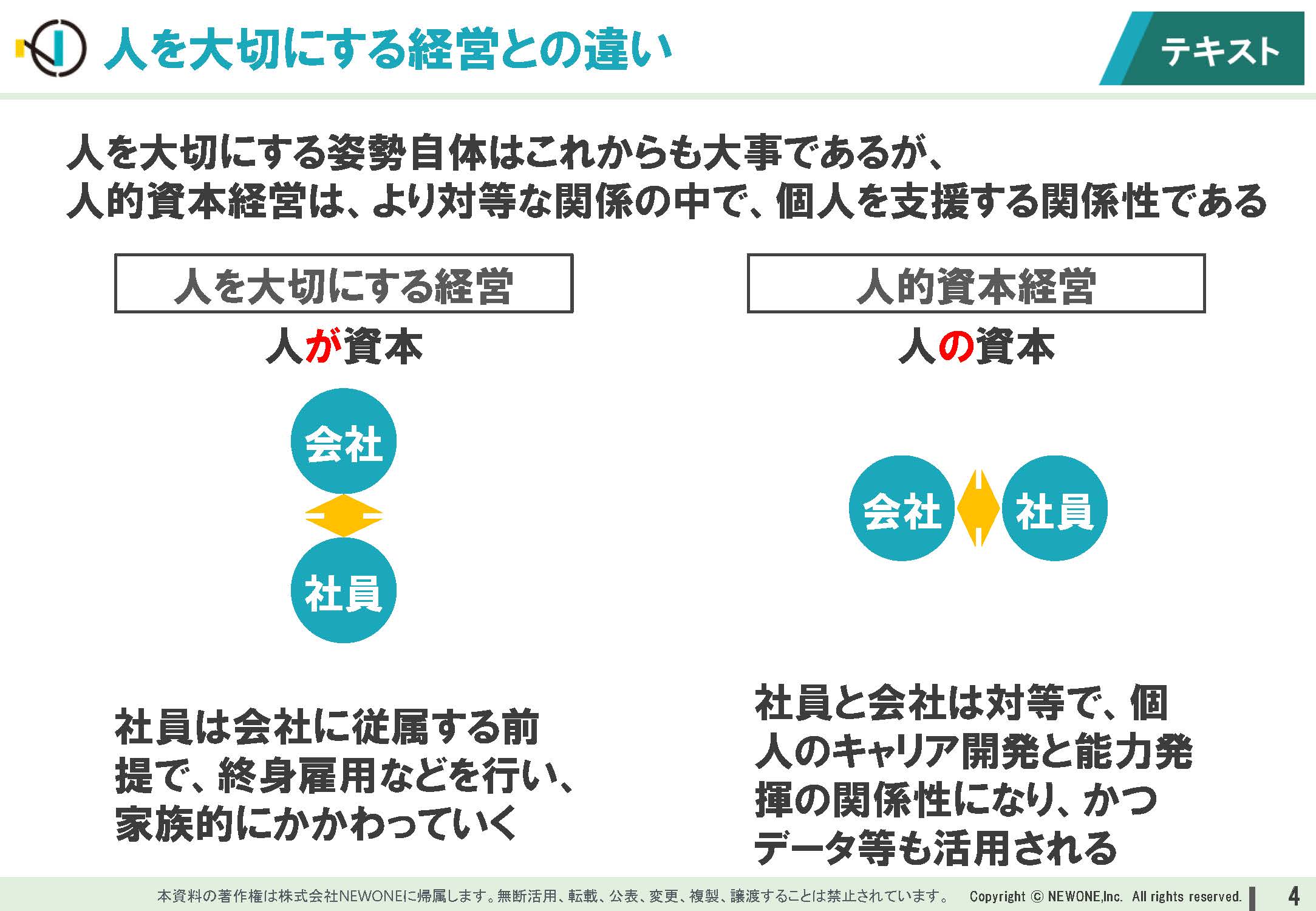

その上で、上林さんは今までの経営を「人的資源経営」とし、対比を用いて説明してくださりました。(下図参照)

【人的資源】リソースを消費する人的「資源」(リソース)として、人自体にフォーカスする考え方

【人的資本】人の持っている「資本」にフォーカスするという考え方

企業が守っていくこと、社員は会社に従属することが前提だった今までとは違い、今後はそれをベースに人の持つ「資本」に着目し、企業との関係性を対等に扱って、社員個人の人生において、キャリア開発などの働きかけが大事になってくるというということでした。

それこそが、これからの社会において真に「人を大切にする」ということなのだという話です。

資本を最大限発揮する=24時間働いているのではダメなのか?人的資本で語られる大事な3つのレイヤー

人的資本を語る上で、以下3つの大事なレイヤーを紹介します。

- 経営としての人的資本/経営資本と人事戦略を紐づける(選択と集中を行うこと)

- 人的資本情報の開示 会社の成長に影響する人的資本情報を詳にする(いい人材がいることが株主にとって投資の重要事項になる)

- 人的資本の最大化最大限発揮できるかどうかの働きかけを行うこと(どう動くか)

頭で理解しつつも、それを踏まえて、「人的資本の最大化」をするにはどうしたらいいのか。

ここで1つの例として、映画「マネーボール」を紹介していました。

大リーグのアスレチックスという球団の成功までの軌跡を描いた映画です。

それまでは、ホームランが多く、早いボールが打てる人が人気で、弱小球団のアスレチックスはリーチすることができませんでした。ただ、マネージャーは「果たして本当にそれが大事なことなのだろうか?」という着目をし、過去勝利に貢献していた選手の特徴として、出塁率の高い人が貢献していることを見つけ出しました。年俸はそこまで高くなく、且つ出塁率が高い選手を獲得し、チームに配置することで要所要所で活躍してもらうことで、チームを徐々に強くしていったのです。

このように、企業としては、スーパースターではなく、一人一人の強みを自分の会社の勝利にどう紐づけていくかが大事になってくるということをおっしゃっていました。

人的資本経営の中で、これからのリーダーには一体何が求められるのか?

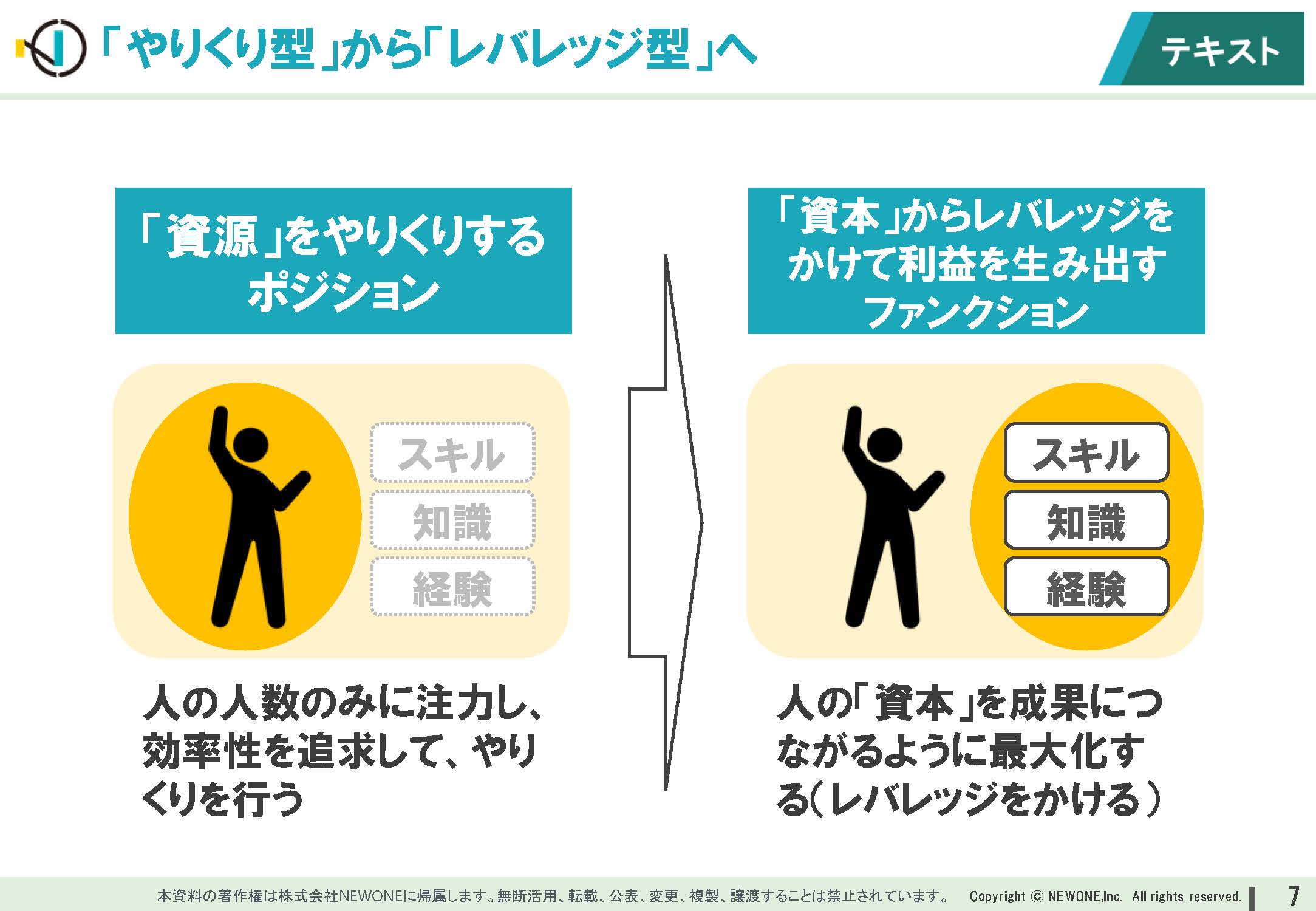

リーダーは今後、資源(時間)をやりくりするポジションという考え方から、資本に着目し、個人の持っているスキル、知識、経験という「人的資本」(レバレッジ)を最大化することに注力することが、今後のリーダーに求められる能力となっています。

今までは「人的資源」をやりくりするポジションだったリーダーは、今後、「人的資本」を軸として捉え、資本からレバレッジをかけて利益を生み出すにはどうしたら良いか、ということを念頭に動いていく必要があるのです。

わかりやすいトッププレイヤーばかりに注目するのではなく、個々のもつスキルなどの人的資本を企業経営と結びつけ、配置、運営し、お互いのシナジーを産みレバレッジをかけていく、ということが求められているということでした。

そのためには、中間管理職が持っている「受身的なスタンス」では無理です。

管理や育成に対してのプロとしてデータ活用や検証ができるリーダーが必要となった今、上司と部下の板挟みではなく、チーム経営責任者であるべきTMO(Team Management Officer)になることが求められているということでした。

やりくり型からレバレッジ型リーダーになるために必要な思考の転換とは?

現場レベルで必要な価値観の転換とは

では実際に、現場レベルで考えた時に、リーダーとして今までの固定観念を刷新する必要があるのですが、過去の社会構造とこれからのマネジメントを対照的に捉えると以下のような考えになります。

かつての中間管理職のイメージとは真逆と言ってもいいでしょう。管理し、矯正するという立場から、支援、共闘という立場への変換は一朝一夕でできることではありません。1つずつ地道に取り組んでいくことが求められています。

能力レベルで新しいリーダーに求められる素質とは

管理職やリーダーは、人的資本を高める上で、結節点として重要な役割を担っています。

企業価値の向上のために、現状を把握し、マイルストーンを立てる力を持ち、良いところを見つけ伸ばす姿勢を崩さず、社員のモチベーションを高める場所への配置、そして足りないところを外部から補う視点をもち、人的資本と経営戦略を繋ぐ役割を持っています。

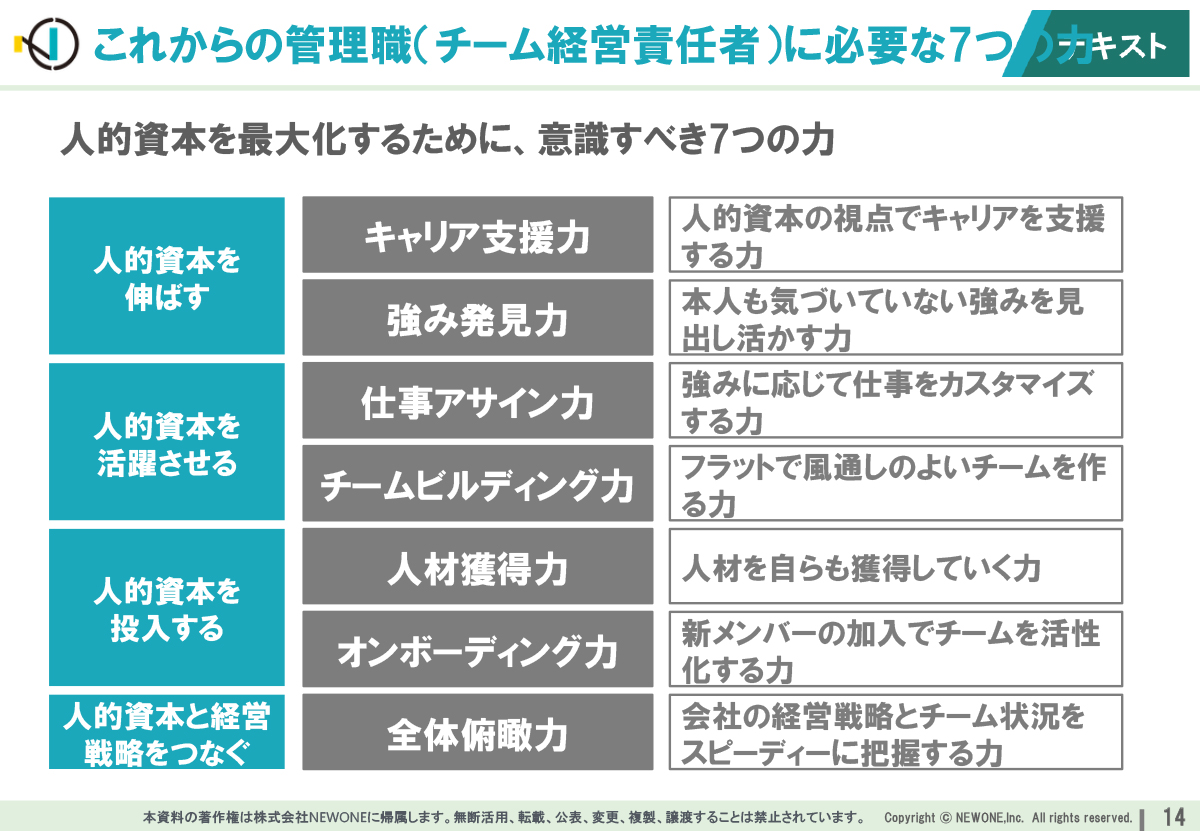

管理職に必要な7つの能力とは?

そのために、上記の価値観の変容とともに、必要になってくる要素が7つあると上林さんはおっしゃっていました。

それは以下の7つです。

企業の中では、プレイングマネージャーのように利益を上げることを重要視しているところもまだまだあります。

そんな中で人的資本と言われても、いまいちピンと来なかったり、「わかってはいるけれどできない」という方も多いのではないでしょうか。

ですが、今度さらに縮小していく日本の労働人口において、社員を人的資本と捉え、キャリア支援も含めて総合的にマネジメントをしていかないと、そもそも「人がいない」という状況を打破していくことができません。

社員の隠れたポテンシャルを最大限に引き出し、企業理念や行動指針を理解し有意義に働いてもらうためにも、人的資本を理解し実行できるポジションであるマネージャーこそが、今後の企業の行く末を握っていると言っても過言ではありません。

現状は100%のポテンシャルを持っている社員が、何かしらの障害、障壁があり70%になっているところを、マネージャーが障害の除去によって100%出して上げる、という取り組みが、リーダーの素質についてとても重要になってくるのです。

これからは人的資本を「活かさないと生き残れない」という時代に来ている

先出の7つの素質において、今のリーダーの中で特に弱い部分については「強み発見力」と「チームビルディング力」だと上林さんはおっしゃいました。

過去にキャリア支援を受けずに育った人は、前例がないため経験がありません。

なぜなら、昔は弱みを潰すスタンスだったからです。人材流動化時代において弱みを解消する時間は無く、一人ひとりの強みを活用することこそが大事ですし、また個人としても強みを活用できている時こそがエンゲージされる時でもあります。

チームビルディング力に関しては、リーダーの気質が真面目な人が多く、全ての人を公平に扱うような人が多いからだそうです。リーダーの役割は「1+1=3」にすることが求められてくるので、これからはチームの中での関係構築力を強くする力が必要になってくるということでした。

今までの成功パターンにこだわらず、経営戦略から逆算して、どうやって成功していくかを判断できる力が大事で、人的資本を活かさないと生き残れないというフェーズに来ています。

社員一人一人が「自分が経営者だったら」という俯瞰意識を持ち、行動していくことが組織を変えるとても大事な姿勢となっていくのでしょう。

人的資本経営にありがちな「5つの罠」

社員一人一人が経営者であるという自覚を持っていても、進んでいく上で落ち入りやすい「5つの罠」があると上林さんは述べました。

それが以下です。

- 経営層だけでやってしまう罠

- マネージャーに情報開示していない罠

- 数値化されるゆえ管理・監視したくなる罠

- 信頼関係なくデータを収集できない罠

- 一人ひとりに注目しすぎる罠

ある企業では、一年を通して経営層がエンゲージメント向上について働きかけたという指標が20%以上上がったのに対し、メンバーの指標は−1%下がったといった事例がありました。これは1つめの「経営層だけでやってしまう罠」に該当しますね。

社員全員で参画していくという意識が大事だということでした。

対外的な情報公開と同じく、自社のマネージャーにどれだけ情報を開示し共有しているのかも大事です。欲しいと思った時に適切にデータを収集できる環境である、というスタンスがとても大事になってくるということでした。

バランスをとりながら、上司部下間での信頼関係を築いていくこと。推進者は社内への伝播に心を配ることが必要になってくるのでしょう。

基本は「信頼」と「支援」新しい時代の新しい経営の形

1歩ずつ進んでいくことが、人的資本経営の完成に近づく最良の方法

講演の終盤には、参加者から多数の質問が挙がりました。

「社員も受身が身に付いており、課題について地道なアプローチが必要だと理解していても、パッと改善することを期待している人に対してどうしたらよいでしょうか?」

という質問には、2つの方法を提示してくれました。

1つめは、「当たり前をなくし、小さなことから称賛や表彰をしていくこと」

2つめは「信頼関係ができたら、参画意識を作っていくこと」

「やって当たり前だよね」と特に「本人」がそう思っていることを周りの人、上司が発見し「称賛する」。

そのことで自分の仕事に「役に立っている、やってもいいことなんだ」と自覚し自信を持つようになる。

その積み重ねが会社や上司への信頼につながります。

その上で、「あなたの意見が重要だ」という行動表示として1つ上の会議に参加してもらったり、他の部署の会議に出てもらったりなどをすることで、受身だった社員が徐々に前のめりになり、参画意識を持つようになってくるということでした。

前提として「違う」ということを受け入れ、対話を行う努力をする

人は元来変化を嫌い、均衡状態が心地よい生き物です。

変革を行う際に必ずと言っていいほど反発や否定が生まれます。それを「是」とし、その「否」がどんな理由からきているのか、何を持って今が「心地よい」と感じているのかを詳にし、「お互い違う意見を持った者同士」対話をし理解をしていく姿勢が大事で、そのための努力が必要になってくるのでしょう。

Uniposという1つの支援サービスについて

人的資本経営は、今までの画一的な、平均が良しとされていた価値観と180度変わります。

良い意味で凸凹である会社の社員の良いところを見つけ、称賛するには、どういった方法が適切でしょうか。

どれだけ広範囲をカバーできるリーダーであっても、その良さを本人に直接伝えるくらいしか方法がありません。

それを、広く、全社員に良いという行動を伝え、ひいては会社の行動指針や理念と紐づけて浸透させる一石二鳥の方法が、Uniposです。

Uniposとは、オンライン上のサービスで、感謝と称賛をかんたんに贈ることのできるアプリです。

前出の「7つの力」のうち、「強み発見力」と「チームビルディング力」に有効で、人的資本経営はもちろん、理念浸透や、風土改革、組織風土醸成におすすめのサービスです。

称賛をおくる人、もらう人、拍手する人がいることでもらう人は相手からでなく、周りからも認められることになります。それが広く社内に認められることで自信にもつながり、次回の行動に反映され、拍手した人も「素晴らしい行動だ!」と称賛するとともに、行動指針や理念も自然に共感することができるのです。

おかげさまで、2017年のサービス開始時から、現在では350社以上の企業様にご導入いただき、継続率も99%を超える高い共感をいただいております。

見えない行動にスポットライトを当て、称賛し、心理的安全性をあげることができれば、人的資本経営の一助になれるサービスだと感じています。

まとめ

今の世の中の経営トレンドを押さえつつ、これからの経営に一体何が必要なのか。人的資本経営とは「人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで中長期的な企業価値向上に繋げる経営のあり方である」とし、その行動としてリーダーはどう捉え、実践して行ったら良いか。実際の事例を踏まえながら1時間じっくりとお話しいただきました。

人を資源ではなく資本と捉え、手段として人的資本経営を実行していくことで社員一人ひとりが輝く会社を作り出していく。

そのための貴重なノウハウを教えていただいた講演でした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Uniposでは、人的資本経営、心理的安全性、風土改革などに関するウェビナーを多数開催しております。ご興味のある方は、完全無料、オンライン開催ですのでお気軽にご参加ください。お土産に講演資料をお渡ししております。

人的資本の開示、人的資本経営についてはCEO田中が「CEOブログ」にて随時更新中です。そちらも是非併せてご一読ください。