“本イベントのポイント”

- 持続的な企業価値の向上に繋がる「人的資本」について、企業文化再構築や世代間ギャップなど日本企業の現状課題からその解決法まで学びが深まる

- 自ら能動的に価値を高められる唯一の無形資産に関して理解が深まる

- 人的資本経営に欠かせない心理的安全性の高め方について理解できる

- 「経営戦略」と「人事戦略」を連動させた組織運営について、専門家と実践企業双方の視点から具体的な方法が学べる

日本企業の価値を向上させる「最後の砦」として注目されているのが人的資本経営です。

近い将来、企業には人的資本に関する情報開示が求められることが決まっており、投資家や資本市場も人的資本情報に熱い視線を向けています。

一方で、現在の日本企業は「開示の義務化」への対応が先行しており、本来の目的である人的資本の価値向上への取り組みが後手になっている状況があります。

人的資本はどのように企業価値に影響を与えるのでしょうか。また、どうすれば人的資本経営を実現できるのでしょうか。

「人的資本経営の実践法」をテーマに、一橋大学CFO教育研究センター長 人的資本経営コンソーシアム会長の伊藤 邦雄 氏、カゴメ常務執行役員CHOの有沢 正人 氏が登壇する特別講演を実施。来場者へのアンケートでは、全員が「満足~大変満足」を選択するなど大好評となったイベントをレポートします。

メンバーシップ型雇用は社員のエンゲージメントを下げる

△九段会館で行われたオフラインイベントは、満席での実施 となりました。参加者同士の交流も行われ、大盛況でした。

△九段会館で行われたオフラインイベントは、満席での実施 となりました。参加者同士の交流も行われ、大盛況でした。

伊藤氏は、経済産業省の「持続的成長への競争力とインセンティブ~企業と投資家の望ましい関係構築~」プロジェクト、「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会」で座長を務めた人物です。それぞれのプロジェクトをまとめた報告書は「伊藤レポート」「人材版伊藤レポート」として大きな反響を呼び、多くの企業の経営戦略に影響を与えました。

日本の人材活用と雇用の現状を観察し続けてきた伊藤氏によると、日本企業の経営者の多くは、これまで「人材についてはファジ―(おおらか)に捉えておいた方がいい」と考えてきたのだといいます。

その結果、現在のようなVUCAの時代になって、様々な課題が浮き彫りになりました。ギャラップ社の調査によると、日本企業の従業員エンゲージメント(熱意ある社員の割合)は世界139ヶ国中132位という衝撃の結果が出ています。

なぜ、メンバーシップ型雇用は社員のエンゲージメントを下げるのでしょうか。

「メンバーシップ型雇用は、社員のキャリア選択を含む自律性(自立性)や自発的学習意欲にブレーキをかけ、長期雇用は人材の流動性を失わせます。賃金上昇も期待できなくなり、事業の新陳代謝や企業文化再構築もできなくなってしまいます」(伊藤氏)

もっとも、以前の日本ではそうしたメンバーシップ型雇用こそが是とされてきました。なぜなら、当時の人々は「1つの会社に終身雇用で勤め上げること」を幸せと感じていたからです。終身雇用で勤め上げることを前提とするなら、人材の流動性もキャリア選択への意欲も、企業文化の再構築も期待する必要はありません。

しかし、Z世代をはじめとする若い世代は違う価値観を持っています。自己成長への意欲や強い承認欲求を持ち、「石の上にも○年」ではなく、現在の仕事を通して「役立っている」という充実感や達成感を得ることを幸せだと感じるのです。そうした価値観とメンバーシップ型雇用の特性は相反するものといえます。

言うまでもなく、これからは若い世代が主役となる時代です。その中では、企業も従来の価値観から脱却し、新たな組織文化を醸成しなければなりません。

そのために重要なのが、Uniposのようなサービスを活用して「称賛文化」を構築し、「ポジティブな関係知」を作り上げることだと伊藤氏は言います。

さらに、活用すべきは投資家や資本市場からの視線です。企業の人的資本に対する投資家の注目度は非常に高く、企業の価値評価に大きな影響を及ぼします。一方で、投資家に比べると企業はまだ人的資本への向き合い方が十分とはいえません。投資家が求めるレベルでの人的資本情報が開示されておらず、そこにミッシングリンクが発生しているのです。

このミッシングリンクを解消するためにも、企業はいち早く称賛文化を構築し、人的資本情報を開示する必要があるのです。

人的資本は自ら能動的に価値を高められる唯一の無形資産

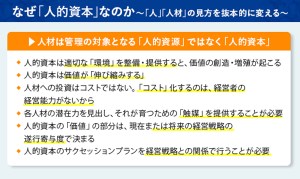

ここで、伊藤氏はあらためて人的資本、すなわち「人材」について掘り下げていきます。

「人的資本は管理の対象となる“人的資源”とは異なります。人的資本は企業が持つ無形資産の中でもユニークな位置づけにあります。それは、適切な環境を整備・提供することで価値が伸び縮みする点です」(伊藤氏)

価値が伸び縮みするとはどういうことなのか。た とえば、無形資産の 1 つである知的財産は「誰 ティブな関係知」を作り上げることだと伊藤氏 は言います。

さらに、活用すべきは投資家や資本市場からの 視線です。企業の人的資本に対する投資家の注 目度は非常に高く、企業の価値評価に大きな影 響を及ぼします。

一方で、投資家に比べると企 業はまだ人的資本への向き合い方が十分とはい えません。投資家が求めるレベルでの人的資本 情報が開示されておらず、そこにミッシングリン クが発生しているのです。

このミッシングリンクを解消するためにも、企業 はいち早く称賛文化を構築し、人的資本情報を 開示する必要があるのです。 がどう使うか」で価値が変わりますが、人は「自 ら能動的に価値を変えられる」存在です。

自発 的に自らの意思で自らの価値を高めようとする存 在――それができる唯一の無形資産こそが人的 資本なのです。

人が自らの価値を高めようとする機会は様々あり ます。たとえば、会社の理念やパーパスに共感 することで力を発揮する「共感価値創造性」や、 互いに学び合うことで価値を高めようとする「互助価値創造性」、適切なインセンティブを提示さ れることで自分の価値を高めようとする「誘引 価値創造性」、社会に貢献したいという気持ちが 生み出す「貢献価値創造性」、自らの能力や専 門性が経営戦略と同期化することで価値が高ま る「戦略価値創造性」、称賛されることでモチベ ーションを向上させる「称賛・承認価値創造性」 などが挙げられます。

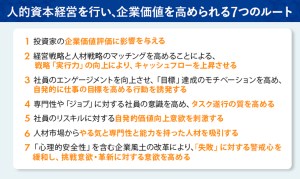

「こうした人的資本が持つ特性を経営にどううま く取り込んでいくかが、これからの経営には重要 なのです」(伊藤氏) では、具体的に人的資本経営を行うと、企業は どのように企業価値を高められるのでしょうか。

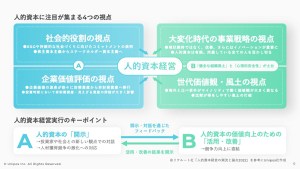

伊藤氏は以下の 7 つのルートを挙げます。 (以下図参照) 人的資本がこれだけの影響を生むからこそ、投 資家や市場は人的資本経営に注目し、企業を評 価しているのです。

人的資本経営の鍵を握るのは人事部門の変革

ただし、人的資本に関する投資家の視点と企業の視点にはまだ大きな乖離があると伊藤氏は指摘します。というのも、三井住友信託銀行の調査によると、投資家の25%は「人的資本経営を重視する」と明言しているのに対し、人的資本経営を重視する企業は4%に留まっているのです。

この乖離が生まれる理由は、企業の多くが「投資家が重視すること」の本質を見誤っているからに他ありません。

投資家は企業に対して「経営戦略・ビジネスモデルを実行する力はどれくらいあるか?」という視点を向けます。

これは、見方を変えれば「経営戦略とマッチする人材戦略」や「人材のリスキリングなどの育成戦略」、「社員の多様性の確保」、「人的資本の潜在力を高めるような企業文化の醸成」など、人的資本に関するあらゆる戦略を問うているのです。

なかでも、投資家が欲しているのは「独自性」にかかわる情報の開示です。

たとえば、「女性管理職比率」など他社と比較可能な項目や、自社のビジネスモデル・戦略に照らして独自性のある取り組みなどは投資家からの開示ニーズが高いといえるでしょう。

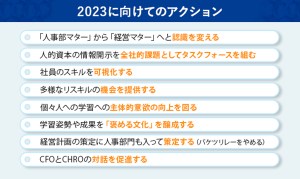

このような点を踏まえて、伊藤氏は2023年に向けて企業がとるべきアクションをいくつか提案します。

たとえば、人事部マターから経営マターへと視点を変えることや、人的資本の情報開示を全社的課題としてタスクフォースを組むこと、社員のスキルの可視化やリスキルの機会の提供、褒める文化の醸成や、CFOとCHROの対話の促進などが挙げられます。

なかでも、特に人的資本経営の鍵を握る人事部門を変革するポイントとして、伊藤氏はルール作りや秩序を重視する管理志向の人事から脱却することや、調整型人事と決別すること、誰のための人事なのかを自問すること、狭い人事に閉じるのではなく戦略部門である自覚を持つこと、社員が悩んだとき自然と足が向くような部署になること、出戻りや副業への警戒など無意識のバイアスから脱却すること、中長期の時間軸に立つこと、傾聴力を磨くこと、HRテックを使いこなしデータによるフェアな人事を行うことを挙げました。

先日、静岡銀行がUniposによる組織風土変革の取り組みで「Unipos Award 2022 すごい仕事の舞台裏大賞」を受賞した。保守的だと言われてきた地銀がUniposで組織を革新し、称賛文化を構築したことに私は大きな感銘を受けた。多くの企業にとっても勇気づけられるはずだ。

人的資本経営に欠かせない心理的安全性の高め方

続いてUniposCEOの田中より、Uniposが目指す未来についての講演を行いました。

田中はまず、伊藤氏の講演をもとに人的資本経営実行のポイントとして「人的資本の開示」と「人的資本の価値向上のための活用・改善」の2点を提示。

「多くの経営者は前者を気にするが、実は後者も同じように重要」であると述べ、「継続的に“開示”しつつ、いかに“活用・改善”をするかが人的資本経営を実行する鍵である」と話しました。

では、どのように人的資本の価値向上を行えばいいのか。

ここで田中は遠藤功氏の著書「「カルチャー」を経営のど真ん中に据える」より、人的資本経営に至るピラミッドについて紹介します。

「良い組織風土の上に卓越した組織文化が生まれ、その上に組織能力が生まれます。ピラミッドの一段目である風土が傷ついているのに組織能力は生まれないのです」(田中)

では、どうすれば組織風土を構築できるのか。重要な要素となるのが「心理的安全性」です。

心理的安全性とは、「組織の中で自分の考えや気持ちを誰に対してでも安心して発言できる状態」を言います。

心理的安全性が低いままで人的資本を活用・改善しようとしても、社員は失敗を恐れて挑戦せず、主体的に発言や行動をしないため、組織は人的資本の活用・改善ができない状態に陥ってしまいます。

そこで、必要なのが心理的安全性を高める取り組みです。田中が挙げるのが「良い行動への称賛」です。

社員が提案・意見したことに対して真っ先に指摘や否定をするのではなく、提案・意見したこと自体を称賛することで、社員のモチベーションが高まり、心理的安全性の向上につながるというわけです。

また、称賛をどのように行うのかも大切です。よく「褒めるのは皆の前で」と言われる通り、できるだけ大勢の前で称賛することで、称賛の効果はより高まるからです。

「ただ、拠点がたくさんあったり、リモートワークを導入していたりすると、なかなか大勢の前で褒めることができません。そこで、テクノロジーを導入することをおすすめします」(田中)

良い行動を可視化し、大勢の社員の前で称賛することを可能にするのがUniposです。Uniposは人的資本経営の実行において不可欠な心理的安全性を高め、挑戦できる組織風土を作るWebサービスです。

“生き方改革”を実践するカゴメの取り組み

続いて登壇したのは、カゴメの常務執行役員CHOである有沢氏です。

有沢氏は、2012年に入社して以来、カゴメの人事制度の改革と構築を行ってきた人物です。

有沢氏が入社してまず行ったのが、ジョブ型人事制度の導入でした。職能ではなく職務を評価基準とし、年功序列を是正。

さらに、キャリアパスの多様化や多様な人材の登用、女性役員・管理職のモデルケース作りなどに積極的に取り組みました。

こうした「人的資源」から「人的資本」への転換について、有沢氏は「10年先を見据えて取り組む必要がある」とした上で、3つのフェーズに分けて進めたことを説明しました。

まず、第1フェーズは役員人事制度の構築です。役員評価制度・報酬制度の構築と、グローバルジョブグレードの導入など、主に幹部層の改革を実行しました。

続いてフェーズ2では、グローバル報酬制度の構築や報酬委員会の実働化など「ハード」部分における構築を行い、フェーズ3ではアセスメントツールや教育パッケージの開発や採用の仕組みの強化など「ソフト」部分の拡充を行ったといいます。

ここで重要なのは、「まずトップから変わること」だと有沢氏は強調しました。

こうしたジョブ型人事制度の導入において、有沢氏は3つのポイントを挙げます。

まず、「年功型」から「職務型」等級制度に移行すること。「より業績や評価と連動した報酬制度へ改革」すること。

そして「メリハリをつけた明確な処遇の実現」です。こうした取り組みにより、ポジションごとのミッションやアカウンタビリティと処遇の関係性を可視化し、社員の納得感を醸成。ダイバーシティ対応力の向上やグローバルカゴメグループにおける適所適材を実現していったとのことです。

有沢氏によると、カゴメではさらに“生き方改革”と名付けた取り組みを行っているといいます。

生き方改革とは、会社における働き方改革と、個人における暮らし改革を合わせた考え方です。

「生き方改革は、経営戦略と人事戦略との連動の最重要インフラです。従業員それぞれが能力を発揮できる働きやすい環境を作るために、カゴメでは相互理解や尊重の土壌づくりといったソフト面と、制度や仕組み整備などのハード面の両面で施策を展開しています」(有沢氏)

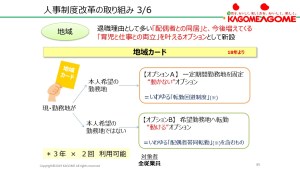

たとえば、カゴメにおけるユニークな制度として「地域カード」があります。

地域カードとは、一定期間、勤務地を固定できる制度のこと。カゴメ社員はこの地域カードを2回まで利用でき、1回ごとに3年間、希望する勤務地を選択できるのです。

「地域カードは、退職理由として多い“配偶者との同居”や今後増えてくる“育児と仕事の両立”を叶えるオプションとして新設しました」(有沢氏)

この他にも、カゴメでは他社との雇用契約も認める副業制度や、管理職にならなくてもスペシャリストとしてキャリアアップできる制度など、多様な生き方に合わせた制度を用意している他、人材・組織面での成長を促進するため、HR Business Partner(HRBP)機能も導入しているそうです。

カゴメではKPI評価シートを公開している。すると、その人がどんな仕事をしていて、どんな目標を持っているかが他の社員にもわかるので、新たなコラボレーションも生まれやすくなる。その際に重要なのが、その人の仕事を「称賛」することだ。称賛することで心理的安全性を担保できるからこそ、リモートワーク中心となった今でもカゴメの生産性は上がり続けている。このような好循環を作るのに、Uniposのように称賛文化を構築できるサービスは効果的だろう。

人的資本経営に成功する企業の特徴とは

講演後半では、伊藤氏と有沢氏、そして田中によるディスカッションが行われました。

まず、田中は人的資本経営の活用・改善の土台となる「健全な組織風土」と「心理的安全性」の取り組みについて質問。

これに有沢氏は、「人がキャリアを決めるファクター」として「心理的安全性」「モチベーション」「自己決定できること」の3つを挙げ、これらのモデルケースを作ることが重要だとコメント。

もし、本人の希望するキャリアが企業が想定するものでなかった場合は、しっかりとその理由を説明する責任が企業にはあると述べました。

また、こうした取り組みを行う上で、CHOだけでなくCFOを置くことの重要性も強調しました。

一方、伊藤氏はよくいわれるトライアル&エラーではなく「トライアル&ラーン(学び)」が重要であるとコメント。

「心理的安全性の高い組織では、一人の学習が組織の学習につながる」とした上で、「心理的安全性がないと、組織は“食えない”(経営がうまくいかない)」と警鐘を鳴らしました。

さらに、人的資本経営の活用・改善がうまくいっている企業の特徴として、有沢氏は「CHROが置かれていること」と「心理的安全性が担保されていること」、「それらが制度やインフラの中で担保されている」ことを挙げます。

これに伊藤氏も同意を示した上で、人的資本経営がうまくいくのは「社員にやらせてみせる会社」だとコメント。

さらに、「そういう会社や役員であることを社員がわかっていること」が何より大事だと話しました。