・2021年1月28日開催

・タイトル:「共創を生み出す組織開発~第4次産業革命における組織と個人のあり方~」

・登壇:株式会社ヒューマンバリュー 代表取締役社長 兼清俊光氏、Fringe81株式会社 執行役員 兼 Uniposカンパニー社長 斉藤知明

今後のウェビナー情報はこちらよりご確認いただけます

https://unipos.peatix.com/view

大きな社会変化が起きた2020年は、あらためて我々が「予測不可能な未来」に向かっていることを示した1年となりました。このような時代において共創できる組織をつくり、未来を切り拓いていくにはどうすれば良いのでしょうか。

1月28日、Uniposウェビナー「共創を生み出す組織開発~第4次産業革命における組織と個人のあり方~」を開催。1985年の創設以来、35年以上にわたって日本の組織開発をリードし、実践と研究の両面において最先端の取り組みを行ってきた株式会社ヒューマンバリューの代表取締役社長 兼清 俊光氏をお招きし、これからの組織開発が目指すべき方向性と具体的な取り組み方についてご講演いただきました。

共創を実現する「場」をつくるにはフィロソフィーの転換が必要

組織における「共創」とは何でしょうか。

兼清氏は、「既存の役割や組織の垣根を超え、異なる背景や組織、立場をもった人が、一体となった『場』を形成し、実現したい未来、新たな価値を創造していくこと」だと定義します。

共創とは「共に創る」と書きます。その点において、共存や共生といった「一緒に生きる」という言葉よりも、より積極的な意味を持っているのです。

特に重要なポイントとなるのが「一体となった『場』」を形成できるかどうかということです。

そもそもここでいう場とは何を表しているのでしょうか。

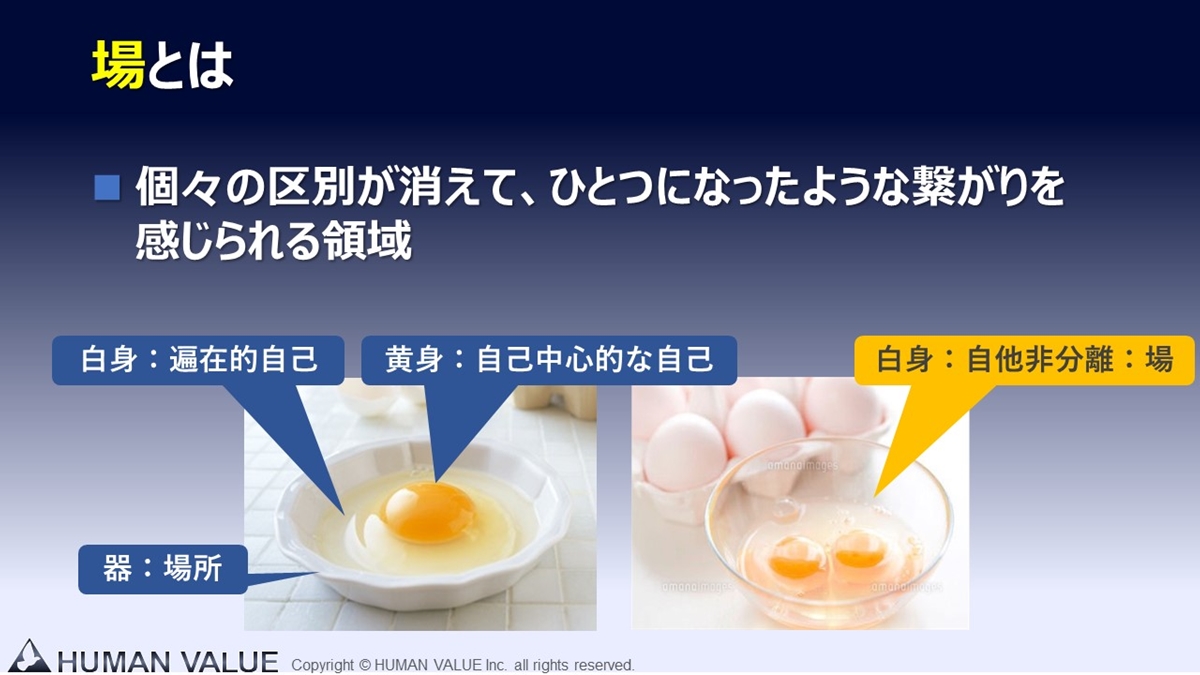

兼清氏は「場」について「個々の区別が消えて、1つになったようなつながりを感じられる領域」と定義。生卵をメタファーとして次のように説明します。

「仮に何個かの生卵をボウルに入れると、黄身はそのまま残りますが、白身は混ざりあって区別ができない状態になります。黄身が“自己中心的な自己”だとすれば、白身は“偏在的自己”です。白身が自他非分離となった状態こそが『場』なのです」(兼清氏)

この「偏在的な自己が一体となった場」が共創を生む土台となります。一方で、「ゆで卵がたくさん入っているような状態の場」もありえると兼清氏は言います。そのような場は、個が混ざりあえず、一体となれないため共創が生まれにくいというわけです。

では、どうすれば「場」を形成して共創を実現できるのでしょうか。

兼清氏が例として挙げるのがマイクロソフト社です。

マイクロソフト社はビル・ゲイツ氏が創業し、その後スティーブ・パルマー氏にCEOを交代、現在ではサティア・ナデラ氏が三代目CEOとして組織を率いています。ナデラ氏がCEOになってから、マイクロソフト社が大きく業績を伸ばした理由として、兼清氏は「ナデラ氏がマイクロソフト社のフィロソフィーを転換した」ことを挙げます。

「ナデラ氏は著書『Hit Refresh』の中で、“社員の個々の成長が会社の成長につながる”と述べています。つまり、組織と人のあり方を考える際、会社ではなく人を中心に置いているのです」(兼清氏)

これまでの時代、多くの会社は「会社」を組織づくりの中心に据えてきました。会社が中心にあり、実現したい組織の姿に向けて社員(人)をどうコントロールするのかを重視してきたのです。

しかし、それでは共創を起こすことはできません。共創を実現するためには会社ではなく「人」を中心に考え、人の可能性をどのように解放していくのかを考えなければならないのです。

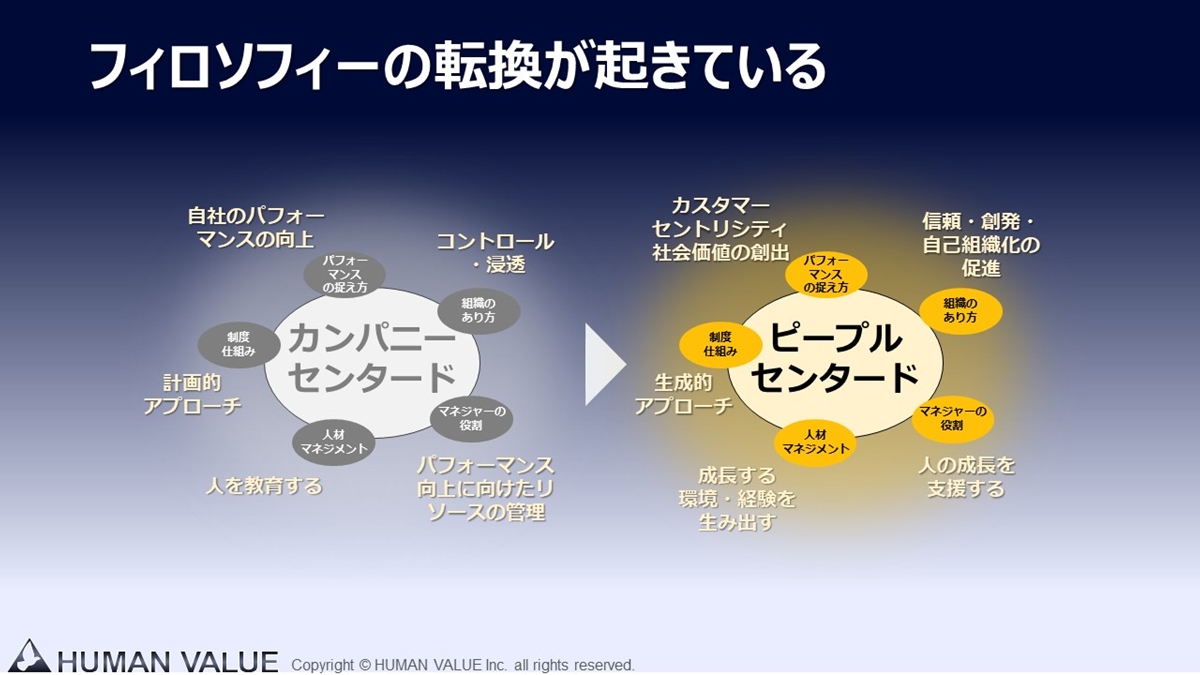

すなわち、「カンパニーセンタード」から「ピープルセンタード」へのフィロソフィーの転換です。

ナデラ氏はまた、著書の中で次のようにも述べています。

「マイクロソフトが社員を雇うのではなく、人々がマイクロソフトを「雇う」とも言える。10万人を超える社員のマインドセットを、雇われる側から雇う側に変える時、どんなことが可能になるだろうか」(『Hit Refresh』P332より)

マイクロソフトのように「ピープルセンタード」への転換を起こすことで、組織はすべての面で大きく変化していきます。

たとえば、人材マネジメントにおいては「人を教育する」という考え方が「成長する環境・経験を生み出す」という考え方に転換されます。また、マネージャーの役割は「パフォーマンス向上に向けたリソース管理」から「人の成長を支援する」ことに転換し、企業の目的は単に「自社のパフォーマンスを向上」させるのではなく、「社会価値の創出」へと変わっていくのです。

カンパニーセンタードからピープルセンタードへとフィロソフィーを転換しなければ、変化が激しく先が見通せない現代では組織の存続が厳しいものになると兼清氏は指摘します。

「テクノロジーは指数関数的に進化し、いろいろなモノがつながる時代になりました。第4次産業革命やデジタルトランスフォーメーションが叫ばれ、社会やビジネスを取り巻く環境は大きく変化しています。未来を予測できないVUCAワールドでは、未来をクリエイションしていく必要があるのです」(兼清氏)

VUCAの時代では、これまでのような「フォアキャスティング」ではなく「バックキャスティング」で思考しなければならないと兼清氏は言います。

フォアキャスティングとは、「前を見通す」という意味であり、現状や過去のデータを分析して現在を起点に将来どうなっていくのかを考える方法です。

一方のバックキャスティングは、将来どうなっていたいか(ありたい姿)を先に考え、そこを起点に、今できる具体的なアクションを見出す方法であり、いわば未来からの発想法といえます。

バックキャスティングで描く未来に「唯一絶対の正解」はありません。今自分たちが取り組むべきことを明らかにして足を踏み出し、挑戦から学び取っていくのです。

この考え方は、ある意味で「アジャイル」ともいえます。

兼清氏はアジャイルの本質として「早く失敗し、早く学び、早く成長する」ことを挙げ、「どれくらい早くこれらに挑戦できるか」がVUCAの時代における組織づくりの鍵を握ると強調しました。

“3種類の質”で社員のモチベーションを高め、共創環境を構築

ここから兼清氏は、「個人のあり方」と「組織のあり方」について、さらに深く考察を進めていきます。

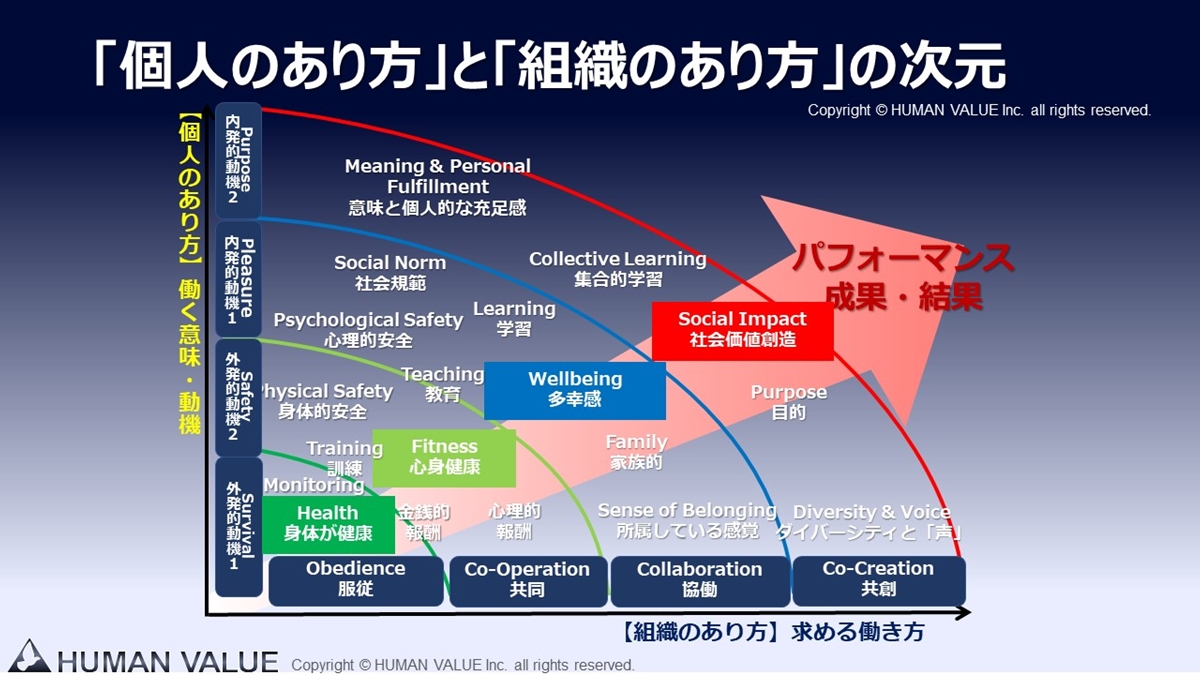

兼清氏が提示するのは、「働く意味・動機」としての個人のあり方と、「求める働き方」としての組織のあり方を2軸で表し、両軸が直行する点をパフォーマンスとして捉えるモデルです。

「かつて、100年ほど前にT型フォードを生み出したヘンリー・フォードが『分業』という働き方を作りました。この時代に企業が人に求めたのは“服従”でした。ヘンリー・フォードは『雇いたいのは、丈夫で壊れず正確に動く手と足だ』と述べています。この時代の労働者にとって大事だったのは“体が健康であること”で、働く動機は「生きるため」という外発的動機でした」(兼清氏)

そこから社会は進歩し、働く意味は変化していきます。

「役割を分担し、目標を分解して、皆で成し遂げることで成果を上げる働き方が主流になっていきます。これがCo-Operation、つまり『共同』です。この時代は目標による管理を行い、あとは社員がセルフコントロールするというものでした。やることをやれば解雇されず、家族も養えます。そんな時代において、働く意味や動機は「安心・安全」で、大事なのは“心身の健康”へと変わっていきます」(兼清氏)

そして時代は現代へと移り、再び個人のあり方と組織のあり方は変化します。

現在、求められているのは「協働」であり、「コラボレーション」です。これらは、「やらされている」という感覚や「外発的動機」では起こりえません。この仕事が大好きで、仲間やチームが大好きだから頑張るという仕事そのものに動機が内包された「内発的動機」に進化したときにコラボレーションが起き、働く人々の間に多幸感が生まれるのです。

しかし、と兼清氏は続けます。

「コラボレーションだけではイノベーションは生まれません。働くことが喜びだけでは、趣味と同じです。一人ひとりがパーパスを持ち、答えのない未来に仲間と共に挑戦することでイノベーションが起き、社会価値の創造につながっていくのです」(兼清氏)

内発的動機によりコラボレーションを生み、一人ひとりがパーパスを持って社会価値を創造する働き方――これこそが「共創」だと兼清氏は結論づけます。

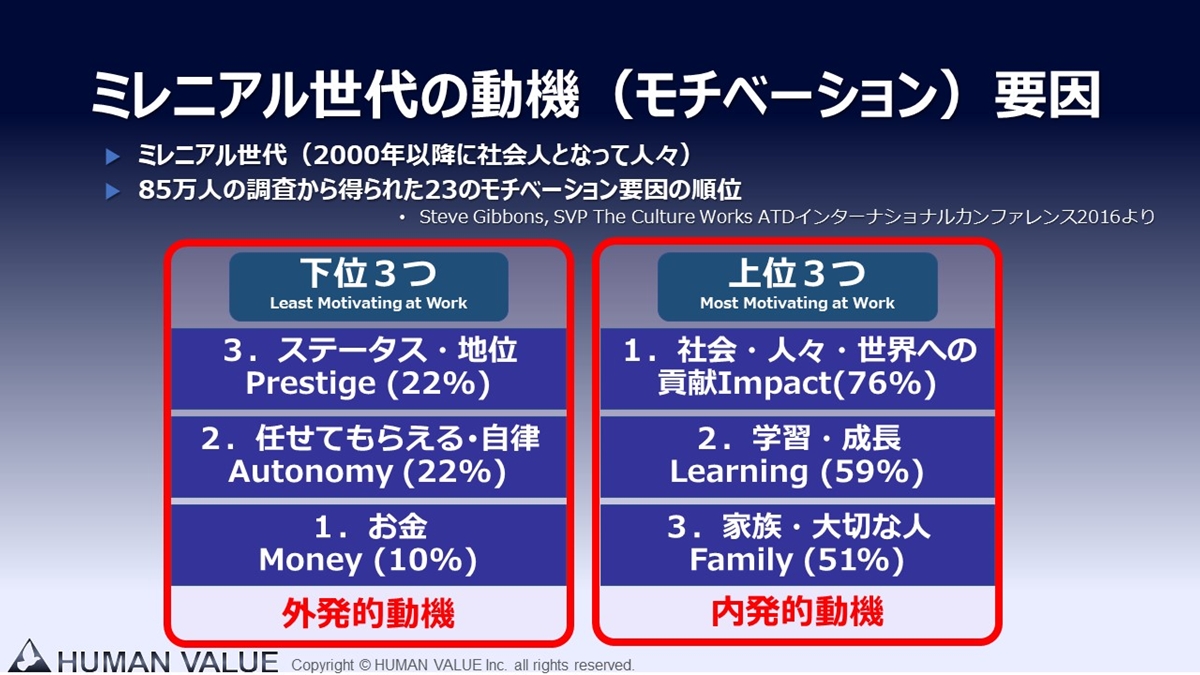

特にミレニアル世代(2000年以降に社会人となった人々)は働く動機として「共創」を求めているといいます。

85万人を対象に調査したところ、働くモチベーションとして多く挙がったのは「社会・人々・世界のへの貢献インパクト」や「学習・成長」、「家族・大切な人」といった内発的動機であり、逆に「ステータス・地位」、「任せてもらえる・自律」、「お金」といった外発的動機を挙げた人は少なかったのです。

すでに若い世代では働くモチベーションが内発的動機に移行しているにも関わらず、組織がそのための環境を用意できていないのであれば、共創がうまくいくわけがありません。

では、組織はどのようにして社員の内発的動機に応えていけば良いのでしょうか。

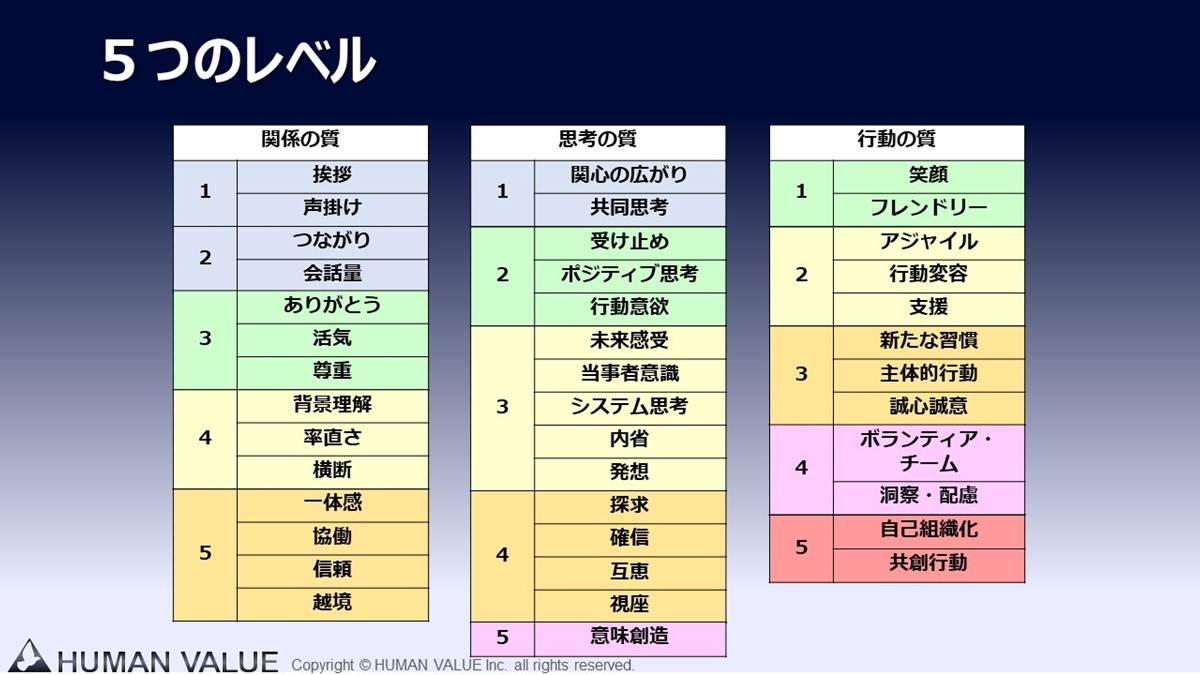

そのためのヒントとして兼清氏が提示するのが「関係の質」「思考の質」「行動の質」という3種類の質です。

これらの質には5段階のレベルがあり、レベルが上がるほど組織の状態は良好なものになっていきます。

さらに、ポイントとなるのは3つの質が横方向で連鎖するということです。具体的には、「関係の質」が上がると連鎖して「思考の質」が上がり、「思考の質」に連鎖して「行動の質」が上がっていきます。

たとえば「関係の質」がレベル5である「一体感」や「協働」に到達すれば、「思考の質」はレベル4の「探求」や「確信」に上昇し、「行動の質」はレベル3の「主体的行動」や「誠心誠意」に上昇するのです。

つまり、まずは「関係の質」を上げることが重要であり、「関係の質」が上がっていないのに「思考の質」や「行動の質」を上げようとしてもうまくいかないというわけです。

兼清氏は「関係の質」を向上させるソリューションの一例として「Unipos」を挙げます。

「以前までのUniposは『関係の質』をレベル3まで引き上げてくれるソリューションでした。現在の新しくなったUniposは、そこからさらにレベル4、レベル5へと向かわせてくれるソリューションになっているという印象です」(兼清氏)

内発的動機づけを生み出すマネジメントのあり方

兼清氏のお話を受けて斉藤は、「共創への道のりは長いが、向かうためのイメージが具体的にわいた」と述べつつ、「とはいえ、一度“外発的動機”に入ってしまった社員が思考回路を変化させるのは難しい。どうすれば変わっていけるのか」と質問。

この問に対して兼清氏は「“意味づける力”を高めることが大事」とした上で、「意味づける力とは、ポジティブな振り返りのこと。ダメ出しばかりされていると、後から振り返ったときに自分がやってきたことに意味を見い出せず、未来もうまくいかないと思いこんでしまう。たとえ失敗しても、何かしら発見があったはずというふうに意味を見出だせると、これからも挑戦しようというマインドセットに変わっていく」と説明。「最初から意味づける力は持てないのだから、チームやマネージャーが寄り添いながら高めていくしかない」と述べました。

兼清氏の言葉に斉藤は同意を示しながら、「Uniposでも感謝の“意味づけ”を大事にしている。『こういうことをしてくれてありがとう』だけでなく、『あなたがしてくれた行動で私やチーム、会社はこのように助かりました』と伝えることで、感謝された側も実感が強く持てる」とコメント。

斉藤が述べたUniposの特徴について、兼清氏は「すばらしいと思う」と称賛した上で「自分のやったことがどんな価値につながっているかわからないと、フィードバックされても実感が持ちにくい。Uniposのように外的な結果で内的な意味付けをしないと、単に“人に褒められるために働く”という外発的動機に留まってしまう」と分析しました。

兼清氏によると、海外ではすでに内発的動機づけによって共創を生み出すという考え方が広まりつつあり、マネージャーやハイパフォーマーといった言葉も使われなくなっているのだといいます。

「海外ではマネージャーではなく、『ピープルリーダー』と呼ぶようになってきています。マネージャーの役割とはマネジメントすることではなく、メンバーが主体的・自律的に仕事ができる環境をデザインすることだという考え方に変わっているからです。また、優秀な社員のことはハイパフォーマーではなく『ライトピープル(ふさわしい人々)』と呼びます。ハイパフォーマーという言葉はローパフォーマーとセットで捉えられがちだからです。ハイパフォーマーではなくライトピープル、つまり“正しく活動している人”なのです」(兼清氏)

* * *

共創できる組織をつくるには、「一体となった場」を組織に形成することが必要です。そのためには、これまでのようなカンパニーセンタードではなく、ピープルセンタードへとフィロソフィーを転換しなければなりません。

ピープルセンタード組織の構築において重要なのは、「関係の質」「思考の質」「行動の質」を高め、社員が内発的動機づけによって働ける環境をデザインすること。一人ひとりが内発的動機をもって答えのない未来に挑戦できれば、自ずと「共創」が実現できるのです。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

挑戦する組織をつくるための「Uniposウェビナー」とは

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

働く仲間同士、異なる部門同士、企業と個人が相互理解を深めたら、組織はもっと強くなる。「あなたの組織を一歩前へ進めるUniposウェビナー」は、変化に対応できる強くしなやかな組織をつくるためのウェビナー。コロナ危機をきっかけに2020年5月開始し、毎回数百名の方にご参加いただいています。

組織課題解決やSDGsのプロ、識者、実践者を毎回ゲストにお呼びし、予測不可能な時代を生き抜く組織のあり方を共に考え、実践のヒントをお伝えします。みなさまお誘い合わせの上、お気軽にご参加下さいませ。

▼過去ウェビナー参加者様の実際の声

「経営陣や上層部に対してのアプローチに悩みを持っておりましたが、今回の講演で素敵なヒントをいただくことができました。どうもありがとうございました。」

「今まで何度か同テーマのセミナーに参加しましたが、一番腑に落ちる内容が多いセミナーでした。 又、参加させて頂きたく思います。」

「いまプロジェクトを担当していますので本当に助かりました。」

「いくつものヒントをいただけて、同じように悩んでいる方が大勢いることもわかりました。今は、さぁどこから手をつけようか、と前向きに考えています。」

「目から鱗で感動しました。」

<今回の登壇者プロフィール>

株式会社ヒューマンバリュー 代表取締役社長 兼清俊光氏

1991年よりヒューマンバリューにおいて、人々・組織・社会の「より良い未来」に向けて、人材開発と組織変革の潮流を踏まえつつ、現場の知識・経験を取り入れ、クライアントとの協働的なアプローチによって変革プロセスをデザイン・実行している。

「学習する組織」「ポジティブ・アプローチ」「ホールシステム・アプローチ」「グロース・マインドセット」「ソーシャル・キャピタル」といった組織変革・組織開発の哲学と方法論を活用し、大規模組織の全社変革をはじめ、多くの組織の変革を支援しているプラクティショナー(実践家)。

またコンサルタントやファシリテーター、実践家を対象者に「プラクティショナー養成コース」を行い、上記の哲学と方法論に根ざした変革プラクティショナーの日本での相互研鑽に取り組んでいる。