・2021年3月25日開催

・タイトル:「イノベーションを生み出す組織風土の作り方ーベストセラー『不機嫌な職場』の著者とイノベーション実践経営の先駆者と語るー」

・登壇:株式会社ジェイフィール 経営チームメンバー代表取締役/コンサルタント 高橋克徳 氏、D4DR株式会社代表取締役/コンサルタント 藤元健太郎 氏、Fringe81株式会社 執行役員 兼 Uniposカンパニー社長 斉藤知明

今後のウェビナー情報はこちらよりご確認いただけます

コロナ禍をきっかけに働き方は大きく様変わりしました。テレワークが広く普及するなど、一昔前からは考えられないほどの変化が起きています。そのようなニューノーマル時代においてイノベーションを生み出せる組織をつくるにはどうすればいいのでしょうか。

3月25日、Uniposウェビナー「イノベーションを生み出す組織風土の作り方 ーベストセラー『不機嫌な職場』の著者とイノベーション実践経営の先駆者と語るー」を開催。ベストセラー『不機嫌な職場』の著者であり株式会社ジェイフィール代表取締役高橋克徳 氏と、『ニューノーマル時代のビジネス革命』著者のD4DR株式会社代表取締役藤元健太郎 氏をお招きし、組織風土とイノベーションの観点からニューノーマル時代の組織についてディスカッションをおこないました。

変化する時代において、未来を切り拓く職場をつくるには

ウェビナーではまず、高橋氏から組織のあり方についてご講演いただきました。

高橋氏は野村総合研究所、ワトソンワイアットを経て、ジェイフィール設立に参画。人と人との相互作用が組織に与える影響やダイナミズムを研究し、現在は組織変革コンサルティングや人材育成プログラムの開発に注力されています。

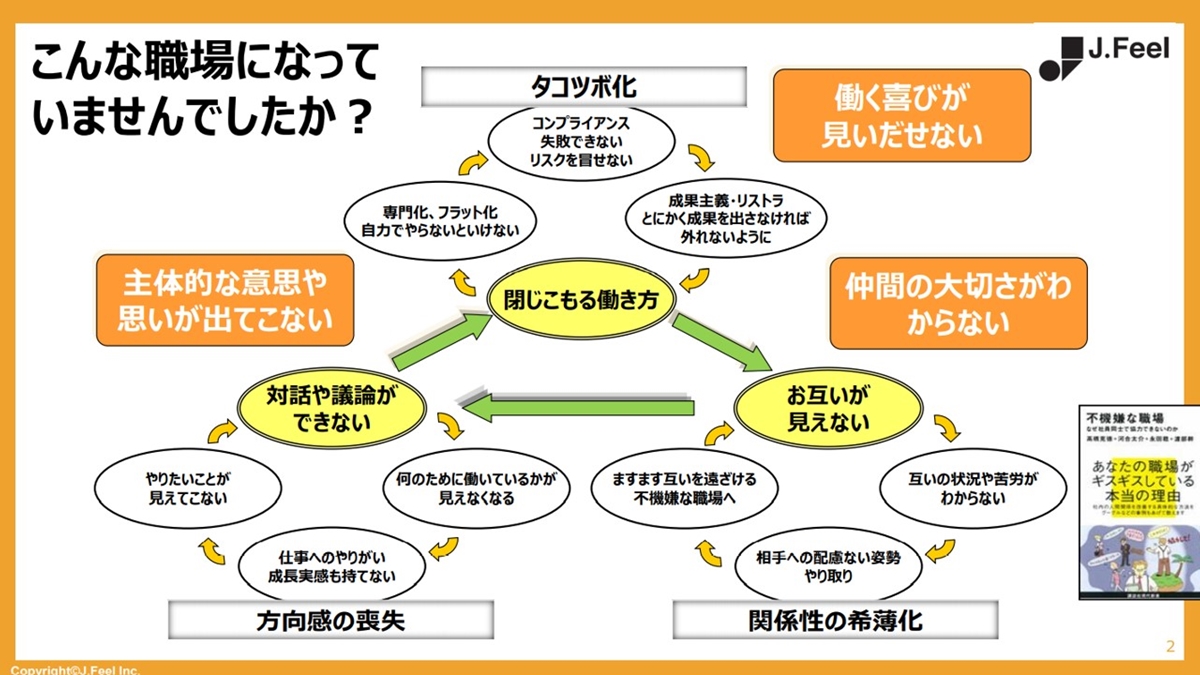

そんな高橋氏の講演は、視聴者に向けて「あらためて考えてみてください。皆さんの職場の状態はどうなっていますか?」と問いかけるところからスタートしました。

「人間が見えなくなり、対話や議論ができていない。そんな職場になっていませんか? このような職場では働く喜びが見いだせなくなり、隣の人が悩んでいることにも気づけず、仲間の大切さがわからなくなっていきます。主体性のある意見やアイデアも出てこなくなり、イノベーションは起きにくくなってしまうでしょう」(高橋氏)

こうした職場の変化に少なからず影響を与えているのが、昨今のコロナ禍です。テレワークが一般化し、職場で顔を合わせることが少なくなり、同僚や仕事、上司、会社との距離感が変化しています。ほかの人と関わらないことを「ラクだ」と感じる人がいる一方、つながりが希薄になっていくことで孤立感を覚える人も増えているのです。

組織の有り様に影響を与えているのはコロナ禍だけではありません。たとえば「SDGs」や「VUCA」、「ダイバーシティ」なども組織を変化させるキーワードです。

「近年はSDGsが大きな共通課題となり、VUCAの時代を迎えて多様性も求められています。このような課題にどう向き合っていくのか。社会全体のあり方が問われているのです」(高橋氏)

これからの時代において、高橋氏は「予測ではなく“洞察”が大事」と強調します。未来を起点として考え、未来を洞察し、切り取っていく。「当たり前」を問い直し、トライ&修正で探求する。違いを受け入れ、多様性を活かし、知恵と想いを重ねて皆の意思で決定していく――こうした考え方こそが必要になるのだと高橋氏は言うのです。

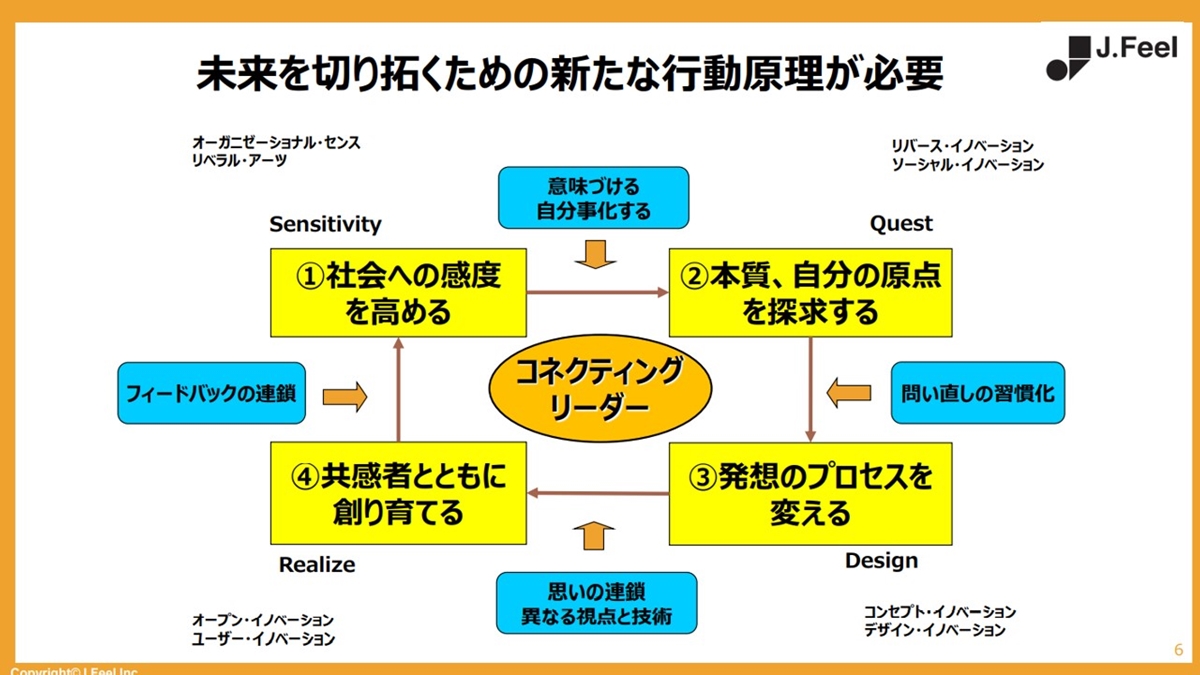

さらに、高橋氏は「未来を切り拓くためには新たな行動原理が必要」だと話します。新たな行動原理とは、「社会への感度を高め、本質や自分の原点を追求し、発想のプロセスを変え、共感者と共に創り育てる」という流れです。

この流れを紡いでいくためには、リーダーシップが必要です。それも、「上が下を引っ張るタイプのリーダーシップではなく、いろいろな想いをつないでいく横のリーダーシップが必要」(高橋氏)なのです。

高橋氏は「職場の中でも本質的な対話をしていかなければならない」と説明します。本質的な対話とは、会社と自分がどうつながるのか、職場の誰とどんな関係になりたいのか、仕事の意味ややりがいとは何かといった問いかけです。こうした対話の根幹には、「“自分は何者なのか、どう生きたいのか”という問いがある」(高橋氏)のです。

高橋氏は「日本はこれまで“組織のための人づくり”をやってきた」と指摘し、「これからは“人のための組織づくり”に変えていかなくてはならない」と見解を示します。

“組織のための人づくり”と“人のための組織づくり”では、あらゆる価値観が異なります。たとえば前者の考え方で求められる人間像とは「自己利益を探求する人間、または他者に従属する人間」でしたが、後者の考え方では「皆の幸せ(利益)のために主体的につながる人間」が求められます。

あるいは、「企業観」も大きく異なります。“組織のための人づくり”という考え方において「企業」とは「経済活動の主体」であり、「株主・雇用主のために経済的利益を稼ぎ出す存在」でした。

しかし、“人のための組織づくり”という考え方に立つと、「企業」とは「社会活動の主体」であり、「関わるすべての人の幸せを共に実現する場や存在」であるべきなのです。

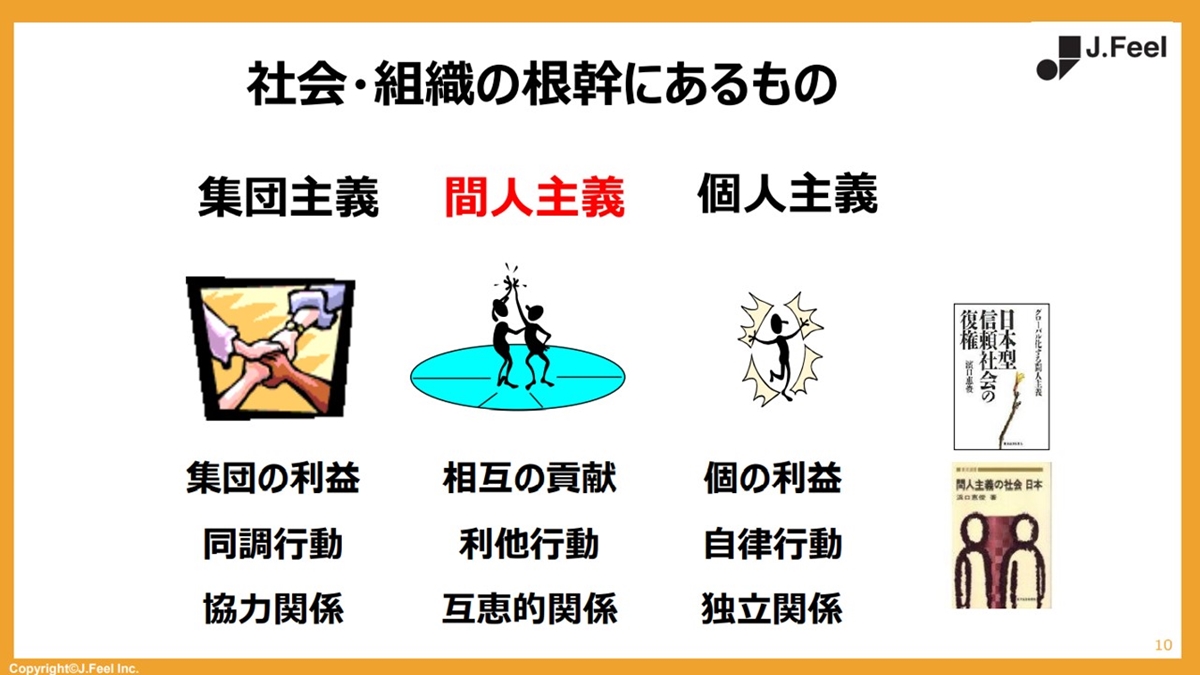

こうした考え方について、高橋氏は「間人主義」という言葉で表現します。「間人主義」とは「集団主義」と「個人主義」の中間に位置する考え方です。集団主義は集団の利益や同調行動を追求し、個人主義は個の利益や自律行動を追求しますが、間人主義が追求するのは相互の貢献であり利他的な行動です。

「お互いが誰かのために行動し、互恵的関係をつくる。そういう気持ちが新しい何かを生み出していくのです」(高橋氏)

イノベーションを生み出すバックキャスト視点

続いて、藤元氏から「未来からのバックキャスト視点で組織を考える」というテーマでご講演いただきました。

藤元氏は野村総合研究所にて、日本最初のインターネット上のオープンイノベーションプロジェクト「サイバービジネスパーク」を立ち上げた後、2002年にD4DRを設立。多くの企業や自治体のコンサルティングを手掛けています。

藤元氏は講演冒頭、「最近、不可逆な変化を感じている」と切り出しました。

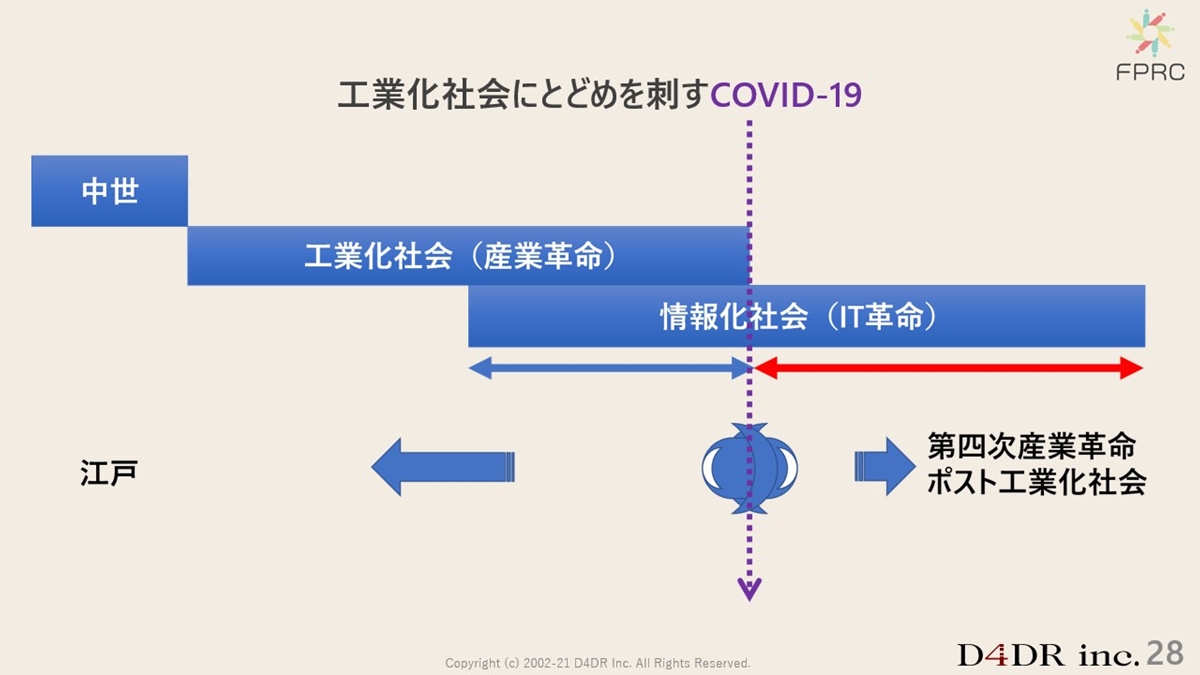

「マクロで見ると、工業化社会は大量生産の時代でした。それがようやく終わり、情報化社会を迎えて知識労働の時代へと変化しました」(藤元氏)

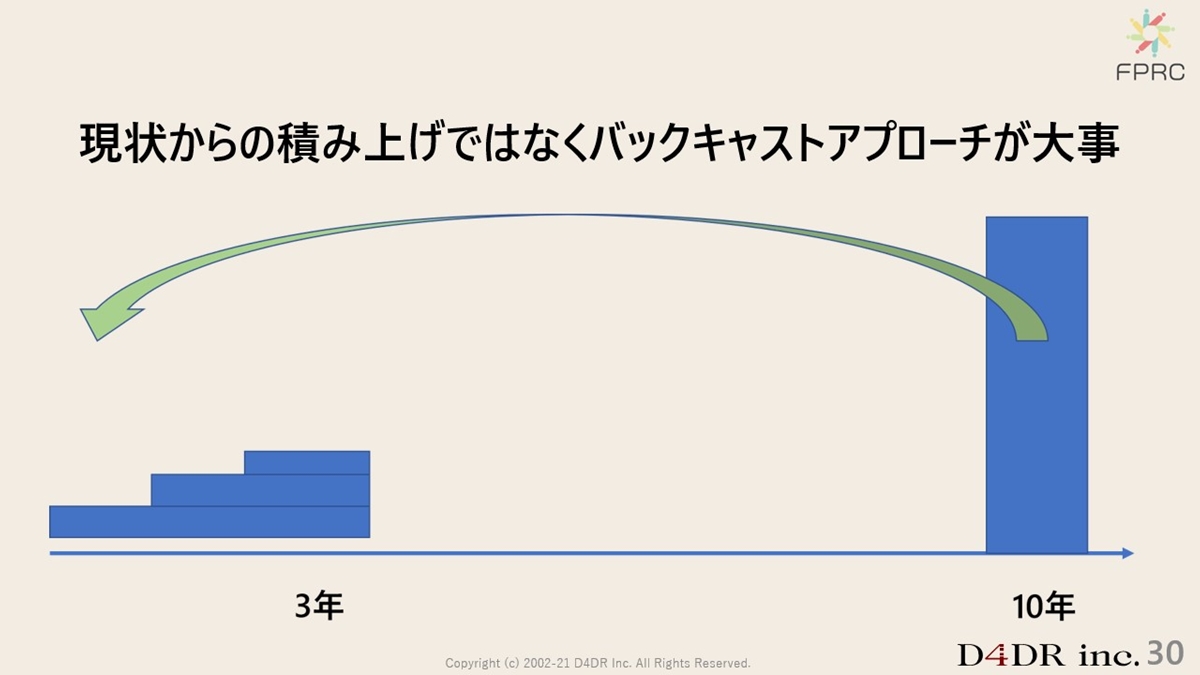

これから社会には様々な変化が訪れることが予想されますが、そうした中で必要なのは「バックキャストアプローチ」だと藤元氏は言います。

バックキャストアプローチとは、「10年先から現在を見て、自分たちはこれからどうすべきか」を考える発想法です。

そのユニークな例として、藤元氏はANAホールディングスの「ANAデジタルデザインラボ」を紹介しました。

ANAデジタルデザインラボでは様々な取り組みを行っていますが、コロナ禍においてヒットしたのが「多拠点生活」を提案するアドレス社の「ADDress(アドレス)の家」との連携でした。ADDressの家は、日本各地に用意された160以上の「家」に、定額で住むことができるサブスクリプション型のサービスです。コロナ禍以前はそこまで大きな注目を集めることはありませんでしたが、ワーケーションや地方移住の需要が急増した今、一躍脚光を浴びています。先を読んで行動していたことが功を奏した、まさにバックキャストアプローチの好例といえるでしょう。

藤元氏はまた、「日本企業はもともとイノベーティブだった」と説明します。そして、「そんな日本企業からイノベーションを奪ったのは、KPI至上主義や株主至上主義、いきすぎたコンプライアンス」だと指摘します。

では、日本企業がイノベーションを取り戻すにはどうすればいいのでしょうか。藤元氏は「未来のヒントは遠い過去にある」と話します。

一例を挙げると、江戸時代には「パブリック空間(公)」と「プライベート空間(私)」の中間に位置する「セミパブリック空間」としての「縁側」が当たり前に存在していました。このセミパブリック空間のような“機能”を現代の組織に取り入れることで、イノベーションが起きうる環境を作れるかもしれない――藤元氏はそう語り、現代日本が失った過去の文化を1つのヒントとする考え方を示しました。

KPIを超えて~イノベーションが生まれる組織風土とは

高橋氏と藤元氏のご講演の後は、斉藤を交えたディスカッションを実施しました。

そもそも「イノベーション」とは何なのでしょうか。藤元氏は「自動運転のような高度なテクノロジーがイノベーションだと思われがち」だと例を挙げ、「そんな高度なものはうちでは無理だよと思うかもしれないが、イノベーションはそれだけではない」と続けます。

「コカ・コーラが最近500mlサイズを廃止しました。お客さんを研究するとニーズが少ないことがわかったからです。これも小さなイノベーションといえます。皆さんの日々の仕事の中にも、そんなふうに視点を変えると見えてくることはたくさんあるのではないでしょうか」(藤元氏)

藤元氏のお話を受けて斉藤は、講演でも語られた「KPI至上主義がイノベーションを阻害する」という指摘に着目。「KPIを達成することだけ考えていると、そのKPIを達成するということに対してしかイノベーションが起きない。ビジョンをもっと遠くに置くと、もっと大きな視点でのイノベーションが起きるのかもしれない」と見解を示しました。

これに高橋氏は、「やるべきことを効率的にこなすときはKPIを置くのも大事」とした上で、「“KPIを達成してください”とプレッシャーをかけるところからはイノベーションは生まれない。変化していく中で創造性や主体性を引き出すことはKPIではできない」と強調しました。

また、藤元氏はUniposについても言及。講演でも紹介した「江戸回帰」を挙げ、「Uniposは江戸回帰だと思う」と語ります。その理由として「今は仕事の意義が報酬や人事評価になっているが、仕事の原点は人の役に立ち、喜びを感じること。Uniposのように純粋な感謝をダイレクトに感じられることが大事」だからだとコメントしました。

さらに高橋氏も、「仲間からの称賛や感謝を前面に出せる人事制度をつくりたいと言っている社長もいた。自分の貢献が認められないとネガティブなサイクルに入ってしまう。Uniposのように応援し合うサイクルをつくらないと行動は変わっていかない」と、Uniposの仕組みに対する賛同を示しました。

* * *

変化の絶えないVUCAの時代を迎え、組織のあり方は大きく変わりつつあります。そうしたなかで、職場を「未来を切り拓ける職場」にしていくには、これまでのような“組織のための人づくり”から“人の組織づくり”に変革し、バックキャストアプローチで考えていくことが必要です。

「どうすればイノベーションを生み出す組織風土を醸成できるのか」と頭を悩ませている企業にとって、今回のウェビナーは大きなヒントが得られる良い機会となったのではないでしょうか。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

挑戦する組織をつくるための「Uniposウェビナー」とは

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

働く仲間同士、異なる部門同士、企業と個人が相互理解を深めたら、組織はもっと強くなる。「あなたの組織を一歩前へ進めるUniposウェビナー」は、変化に対応できる強くしなやかな組織をつくるためのウェビナー。コロナ危機をきっかけに2020年5月開始し、毎回数百名の方にご参加いただいています。

組織課題解決やSDGsのプロ、識者、実践者を毎回ゲストにお呼びし、予測不可能な時代を生き抜く組織のあり方を共に考え、実践のヒントをお伝えします。みなさまお誘い合わせの上、お気軽にご参加下さいませ。

▼過去ウェビナー参加者様の実際の声

「経営陣や上層部に対してのアプローチに悩みを持っておりましたが、今回の講演で素敵なヒントをいただくことができました。どうもありがとうございました。」

「今まで何度か同テーマのセミナーに参加しましたが、一番腑に落ちる内容が多いセミナーでした。 又、参加させて頂きたく思います。」

「いまプロジェクトを担当していますので本当に助かりました。」

「いくつものヒントをいただけて、同じように悩んでいる方が大勢いることもわかりました。今は、さぁどこから手をつけようか、と前向きに考えています。」

「目から鱗で感動しました。」

<今回の登壇者プロフィール>

株式会社ジェイフィール 経営チームメンバー代表取締役/コンサルタント 高橋克徳 氏

野村総合研究所、ワトソンワイアットを経て、ジェイフィール設立に参画。2010年より現職。

2013年より東京理科大学大学院イノベーション研究科教授、2018年より武蔵野大学経営学部 特任教授を兼務。

榊原清則、野中郁次郎に師事し、組織論、組織心理学、人材マネジメント論、人材育成論を専門とする。 特に、人と人との相互作用が組織に与える影響、ダイナミズムを研究し、組織感情、リレーションシップなどの新たな切り口を提示し、組織変革コンサルティング、 人材育成プログラムの開発などに力を入れている。

2008年に出版した「不機嫌な職場(共著、講談社現代新書)が28万部のベストセラーとなり、その後も数多くの書籍や講演活動を通じて働く日本人の心の再生への動きをリードしている。

D4DR株式会社代表取締役/コンサルタント 藤元健太郎 氏

野村総合研究所を経てコンサルティング会社D4DR代表。1994年からインターネットビジネスのコンサルティングをスタート。日本発のeビジネスオープンイノベーションプロジェクト「サイバービジネスパーク」を立ち上げる。広くITによるイノベーション,新規事業開発,マーケティング戦略などの分野でコンサルティングを展開。J-Startupに選ばれたPLANTIOを始め様々なスタートアップベンチャーの経営にも参画し,イノベーションの実践を推進している。関東学院大学人間共生学部非常勤講師。BSジャパン日経プラス10ゲストコメンテーター,日経MJでコラム「奔流eビジネス」,Newsweek日本版で「超長期戦略企画室」を連載中を連載中。近著は「ニューノーマル時代のビジネス革命」日経BP