この記事をご覧になっているあなたは、「組織作り」で会社の課題を解決したいと考え、組織を強くするための方法を探しているのではないでしょうか。

「どうしたら、もっと強い組織を作ることができるんだろう?」

そんな疑問に答え、個人に頼らない“組織力”で企業を強くするためのヒントが、「組織作り」にはあります。

しかしながら、組織作りという言葉の意味するところは非常に広いものです。曖昧な理解のままに組織作りを進めると、思うような効果を得ることができません。

成功する組織作りには、知っておくべき原理原則と実践のコツがあるのです。

そこでこの記事では、会社を急成長させる強い組織作りのために、以下を解説します。

①組織作りとは何か?最初に知るべき基礎知識

②組織作りの先進企業の事例で学ぶ組織作りの実践方法

③失敗しないために注意すべきポイント

最後まで読み終えれば、組織作りの第一歩を踏み出せるはずです。さっそく続きをご覧ください。

目次

非表示

]1.組織作りとは何か?最初に知るべき基礎知識

「組織作り」に関する理解は、人によってまちまちです。

「組織図を作ることでしょ?」という人もいれば、「企業に関わる活動は全部ある意味、組織作りじゃないの?」と解釈している人もいます。

この章では、組織作りとは何なのか、基礎知識をおさらいしておきましょう。漠然としていた「組織作り」の定義がクリアになれば、自ずと組織作りの為にすべきことが見えてきます。

1-1.組織作りとは

「組織作りとは何ですか?」と質問されたら、何と答えますか。

例えば、

・会社の風土を作ること

・組織の指揮命令系統・チーム編成・組織図を作ること

・従業員がイキイキと働ける労働環境を作ること

など、人によって回答はバラバラでしょう。ここで理解しておきたいのは、これらはすべて組織作りに含まれるということです。

というのも、組織作りで“作るもの”を具体的に表現すると、以下のようになります。

①組織の文化

②組織の構造

③組織の人事システム

つまり、組織作りとは、組織の文化・構造・人事システムなどの「企業の仕組み」で人を動かしていく仕掛けのことなのです。

先の回答例にあった風土も組織図も労働環境も、“組織作り”で取り組むべき対象に含まれます。

1-2.組織作りの目的

では、組織作りは何のために行うのでしょうか?それは「目指す目標に向けて人を動かすため」です。

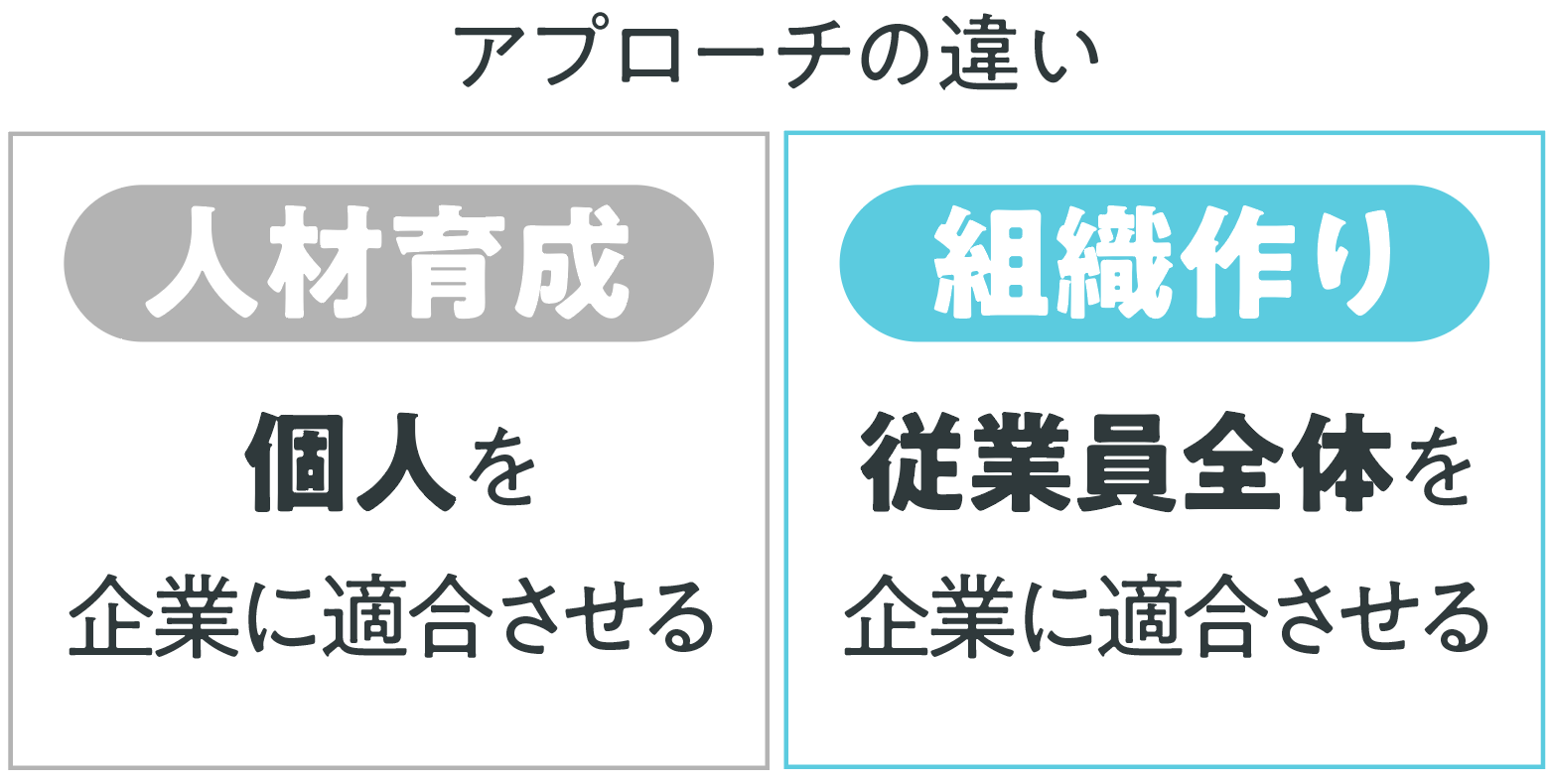

企業にとって「人」という資源が重要であることは、いうまでもないでしょう。従業員それぞれの能力をアップさせるための人材育成に取り組んでいる企業も多いはずです。

人材育成が、一人ひとりの個人を企業に適合させるアプローチだとすれば、組織作りは従業員全体を企業に適合させるアプローチだといえます。

組織作りによって「人を動かす仕掛け」をすることで、従業員全体を企業の目指す方向へ動かすことが可能になるのです。

1-3.得られる成果

組織作りによって得られる効果は「半永久的に存在し続けることのできる強い組織の実現」です。

組織作りで究極的に目指すのは、どんな従業員であっても、どんな環境であっても、継続的に強い組織を存続できる仕組みの構築です。

例えば、組織作りを行っていない企業では、従業員の入れ替えや市況の変化が起きる度に、企業の競争力や安定性が低下して、業績に悪影響が出やすくなります。

一方、組織作りを行っている企業では、内外の状況に変化が起きたとしても、組織の仕組みによって素早く対応し、繰り返し強い組織を構築し続けることができます。

つまり、組織作りに成功すれば、企業は何十年・何百年と存続することが可能になるのです。

2.組織作りの先進企業の事例で学ぶ組織作りの実践方法

今まで組織作りを行っていなかった企業が、新たに組織作りに取り組む際には「どこから手を付けたら良いかわからない」というケースが多いでしょう。

そこで、まず取り組んでほしい3つのポイントを解説します。

①組織の文化を作る

②組織の構造を作る

③組織の人事システムを作る

組織作りの先進企業の事例を紹介しますので、自社の状況と照らし合わせながら読み進めてください。

2-1.組織の文化を作る

1つめは「組織の文化」を作ることです。組織の文化は「社風」「企業風土」「カルチャー」などと呼ばれることもあります。

組織作りを行っていない企業では、組織の文化は自然発生的なものとなり、コントロールができなくなっています。経営的視点に立てば、好ましくない文化が定着しているケースもあるでしょう。

あなたの会社の文化は、どうでしょうか?いくつか、思い浮かべてみましょう。

・新しいチャレンジが歓迎される雰囲気

・風通しが良くて意見が言いやすい

・保守的で変化を嫌う

・古参のベテラン社員が偉そうにしている

・仲は良いが忌憚のない意見は言いづらい

などなど、あなたの会社独自の空気感や雰囲気が、いつの間にか醸成されているはずです。これを、意図して構築することが、組織作りの第一歩です。

組織の文化づくりに有効な手法に、従業員の「行動規範」や企業の「バリュー(価値観)」を設定することがあります。

例えば、孫正義氏が率いるソフトバンクグループの行動規範は、以下の通りです。

「誠」誠実さと尊重へのコミットメント

・利益相反を管理します

・会社の資産を悪用しません

・出張費や経費を適切に処理します

・インサイダー情報を悪用しません

・政治活動に参加する場合には個人として参加します

「信」お客様本位へのコミットメント

・お客様本位であることが私たちにとっての成功であると信じています

・積極的に競争する一方で公平でありつづけます

・個人のプライバシーを尊重し推進します

「守」透明性と堅牢性へのコミットメント

・完全かつ公正で正確な報告書を作成・提供します

・対外コミュニケーションは責任をもって行います

・ソーシャルメディアはマナーを守って使います

・投資に関する規制を順守します

・調査や監査に全面的に協力します

・ソフトバンクグループの情報システムを保護します

・ソフトバンクグループの資産を保護します

・ソフトバンクグループの知的財産を保護します

・ソフトバンクグループの機密情報を保護します

・ソフトバンクグループのブランドを大切にします

「尊」ダイバーシティ&インクルージョン、環境への取り組みへのコミットメント

・個人を尊重し大切にします

・ダイバーシティとインクルージョンを大切にします

・人権を擁護します

・持続可能な方法で活動します

「正」公正な事業活動へのコミットメント

・疑わしい支払いを行ったり受け取ったりしません

・贈答・接待の授受は適切な場合にのみ行います

・経済制裁規制を順守します

・マネーロンダリングの防止に努めます

・暴力団や組織犯罪者と関係をもちません

多くの企業では暗黙の了解とされがちな事柄まで、しっかりと明文化されているのがソフトバンクグループの行動規範の特徴です。

さまざまな国・文化で育った従業員が働く企業だからこそ、企業としての文化を明確にすることで、目指す組織文化の醸成に取り組んでいることがうかがえます。

もうひとつ、フリマアプリで躍進を続ける株式会社メルカリのバリュー(価値観)をご紹介しましょう。

バリュー

Go Bold 大胆にやろう

世の中にインパクトを与えるイノベーションを生み出すため、全員が大胆にチャレンジし、数多くの失敗から学び、実践します。

All for One 全ては成功のために

一人では達成できない大きなミッションを、チームの力を合わせ、全員が最大のパフォーマンスを発揮することで実現します。

Be a Pro プロフェッショナルであれ

メンバー全員がその道のプロフェッショナルとしてオーナーシップを持ち、日々の学びを怠らず、成果や実績にコミットします。

出典:株式会社メルカリ

このバリューを読んだだけで、「なんだかメルカリっぽい!」と感じた方が多いのではないでしょうか。それこそが、メルカリが組織の文化作りに成功している証拠といえるでしょう。

このように、目指すべき文化を明確にし「その会社らしさ」を積極的に醸成していくことが、強い組織作りにつながるのです。

2-2.組織の構造を作る

2つめは「組織の構造」を作ることです。戦にたとえれば、組織の構造とは「どのような布陣でのぞむか?」という戦略を指します。

サッカーなどのチームスポーツ経験がある人なら、フォーメーション戦略の重要性が身にしみているでしょう。ビジネスでも、それは同じことです。

組織の構造を作ることによって、以下の要素が決定づけられることになります。

・職務内容

・指揮命令系統

・権限

組織の構造は、各企業によってさまざまですが、代表的なものは以下の通りです。

|

モデル |

説明 |

|

職能別組織 |

仕入れ担当・営業担当・物流担当など業務の種類を基準として部署を編成する組織 |

|

事業部制組織 |

店舗事業部・通販事業部・新規事業部など事業ごとに部署を編成する組織 |

|

チーム制組織 |

ある目的を達成するためにプロジェクトごとにチームを編成する組織 |

どのような組織を選ぶべきかは、それぞれの企業を取り囲む環境によって変わります。それぞれのモデルのメリット・デメリットを以下にまとめましたので、参考にしてください。

|

モデル |

メリット |

デメリット |

|

職能別組織 |

○業務効率が向上する |

×急激な市場の変化に対応しにくい |

|

事業部制組織 |

○意志決定が早い |

×事業部を超えた協働がしにくい |

|

チーム制組織 |

○急激な市場の変化に対応できる |

×指揮命令系統がわかりづらい |

2-3.組織の人事システムを作る

3つめは「組織の人事システム」を作ることです。組織の人事システムには、以下のようなものが含まれます。

・採用(新規採用/中途採用、採用時期、人数)

・人事評価(昇進・昇格)

・報酬・給与(昇給、賞与)

中小企業では、これらの人事システムが機能しておらず、社長の一存で決まってしまうケースもあるでしょう。しかし、人事システムは組織作りの上で欠かすことのできない重要ポイントです。

例えば、企業の戦略として「既存顧客のリピート率を重視したい」という目標があったとしましょう。達成するためには、従業員に「リピート率を上げるように!」と叱咤激励する企業もあるかもしれません。

しかし、この目標を組織作りでクリアしたいのなら、以下のような手段が考えられます。

・顧客育成に携わる従業員の採用数を増やす

・リピート率を評価基準に加え賞与に反映する

このように、企業が達成したい目標に合わせて人事システムを作ることも、組織作りの一環なのです。

とはいえ、すでに人事システムが構築されており、簡単に変更できない企業も多いでしょう。その場合は、新たに補助的なシステムを導入することで組織作りをサポートできます。

例えば、近年注目を集める「ピアボーナス」はご存知でしょうか?従業員同士が互いの日々の仕事に対して、感謝のメッセージと少額のインセンティブを送り合うユニークな仕組みです。

「従業員同士が自然と感謝を伝え合い、認め合う称賛文化が醸成される」

「互いにポジティブなフィードバックをし合うことで、新しい挑戦への積極的な空気が生まれた」など、

理想の組織文化をつくるために活用する企業が増加中です。

現在までにトヨタTC第二車両開発部、ベネッセ、などでも導入されています。さらに詳しい活用事例は「導入事例 | Unipos BLOG」をご覧ください。

4.失敗しないために注意すべきポイント

組織作りは、成功すれば企業にとって大きなメリットをもたらします。しかし、いくら優れた組織を設計しても、それだけでは不十分です。

実際、組織の仕組みを設計したものの、それを機能させることができず、組織作りが失敗に終わるケースは多くあります。

本章では、組織作りを成功させるために、注意すべきポイントを解説します。

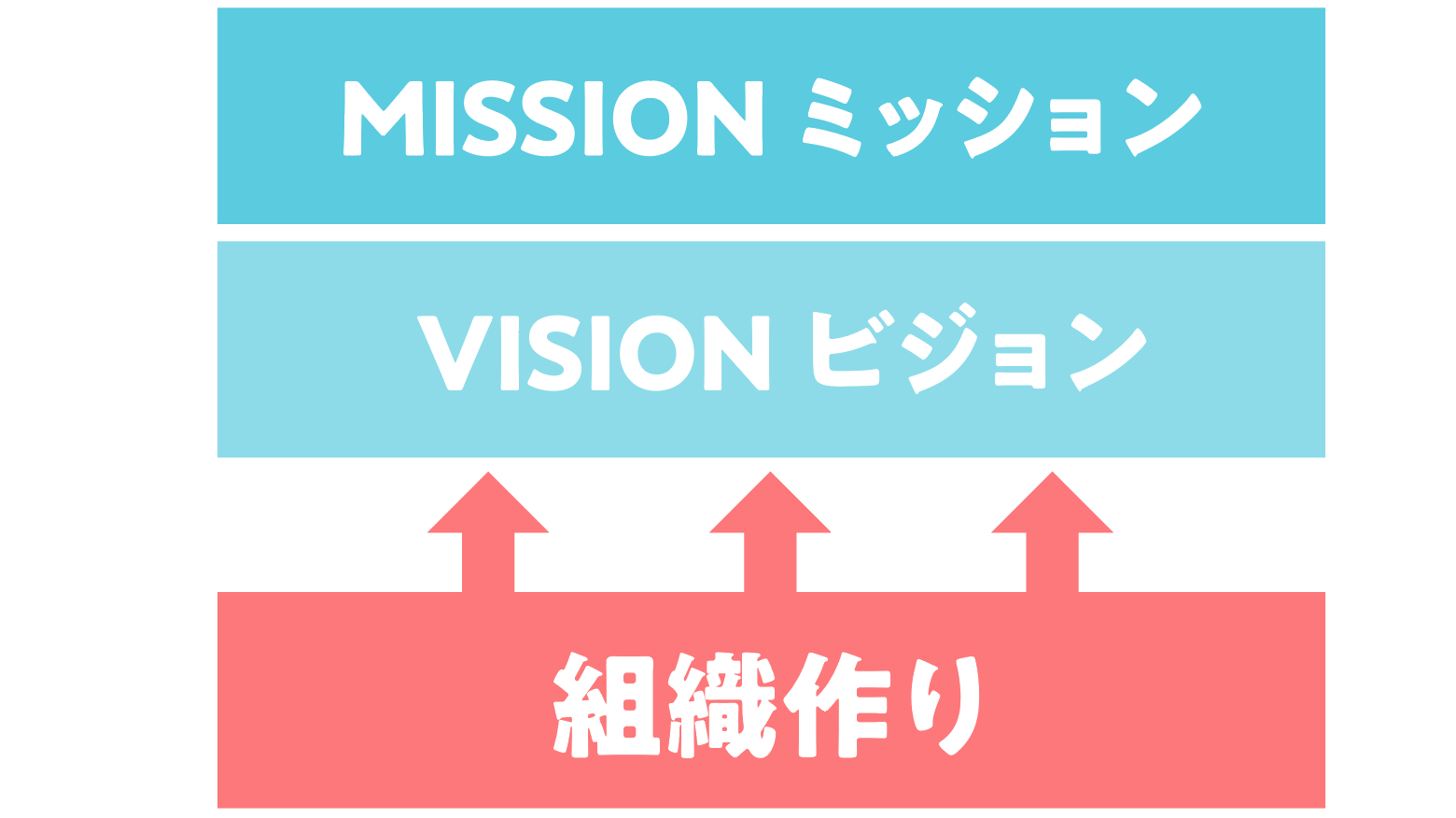

4-1.組織作りは企業ミッションやビジョンに基づく

組織作りは、企業のミッションやビジョンに基づいて行う必要があります。

「強い組織を作りたい」という思いばかりが先行して、ミッションやビジョンを考慮せずに組織作りを行うと、組織の一貫性がなくなり、組織作りは失敗に終わります。

もしミッションやビジョンが存在しないのであれば、それらを設定するところから組織作りを始めましょう。

そして常にそのミッションやビジョンに立ちかえりながら、組織作りを推進することが大切です。

4-2.コミュニケーションでの働きかけも必要

組織作りとは「仕組みで人を動かしていく仕掛け」とお伝えしましたが、これは「仕組みさえ作れば勝手に人は動くようになる」という意味ではありません。

仕組みを作った上で、その仕組みを従業員に浸透させるためのコミュニケーションは、必要不可欠です。

行動規範や人事システムなど、新しいルールの理解が不十分な状況では、従業員は不安に陥ってしまいます。また、理解はできても納得感がなければ、従う気持ちにはなれないでしょう。

組織作りを行う上では、常に従業員の目線に立ち、理解してもらう・納得してもらうためのコミュニケーションを重視しましょう。

4-3.組織作りのフローも仕組み化する

組織作りは、一度設計すればそれで終わりという類いのものではありません。新しい市況や社会情勢に合わせて、常に更新していく必要があります。

そこで、組織作りのフロー自体も仕組み化しておきましょう。

例えば、

- 「組織作りによって強い組織を作る」こと自体を組織文化にする

- 組織作りを行うチームを組織構造の中に組み込む

など、組織作り自体がアップデートされ続ける仕掛けをしておくことも、組織作りを成功させるためのコツといえます。

5.組織作りの学びを深めるために読んでおきたい本

ここまで組織作りについて解説してきましたが、組織作りはとても奥が深く学ぶべきことは多岐にわたります。

そこで本章では、「組織作り」の学びを深めるために読んでおきたい3冊の本をご紹介します。

5-1.組織文化を学べる『企業文化』

組織文化について学びを深めたい人におすすめなのが、エドガー・H・シャイン著『企業文化 改訂版: ダイバーシティと文化の仕組み』です。

エドガー・H・シャインは組織文化論の第一人者で著書は数多くあります。中でも本書は、ビジネス実務に活用できる名著として高く評価されています。

組織文化の入門から実用までカバーしており、理解を深めるために最適です。

5-2.組織構造を学べる『組織デザイン』

組織構造について学びを深めたい人におすすめなのが、沼上幹著『組織デザイン』です。

組織の構造を作る上でカギとなるのは、仕事をどのように分業・調整するかです。本書はこの点に着目して解説しており、組織設計の名著として知られています。

基本の知識が体系的にまとめられているため、組織構造を学び始める際の最初の一冊として適しています。

5-3.人事システムを学べる『日本の人事システム』

日本の人事システムについて学びを深めたい人におすすめなのが、『日本の人事システム -その伝統と革新-』です。

人事システムは国や時代によって大きく異なるため、海外の書籍や出版年の古い書籍では、役に立たないことがあります。

本書は「日本」に特化しており、出版も2019年と新しく、現代の日本での実用に富んだ内容になっています。

まとめ

組織作りとは、組織の文化・構造・人事システムなどの「企業の仕組み」で人を動かしていく仕掛けのことです。

その目的は、企業が目指す方針に沿って人を動かすことで、組織作りを行えば、半永久的に存在し続けることのできる強い組織を実現することができます。

具体的な実践方法としては、次の3つが挙げられます。

①組織の文化を作る

②組織の構造を作る

③組織の人事システムを作る

組織作りに失敗しないためには、以下のポイントに注意しましょう。

①組織作りは企業ミッションやビジョンに基づく

②コミュニケーションでの働きかけも必要

③組織作りのフローも仕組み化する

組織作りを行い、“組織の力”を十分に発揮できる状態へと変化させることは、企業の急成長に直結します。ぜひ、あなたの会社でも組織作りを始めてみてください。