実施ウェビナー概要

・2020年9月30日開催

・タイトル:「テレワーク組織、空中分解への処方箋~求心力を高めるカルチャーのつくり方~」

・登壇:Almoha LLC, Co-Founder COO・唐澤俊輔 氏、株式会社PR Table・執行役員 CFO/CSO・仁科 奏 氏、Fringe81株式会社 執行役員 兼 Uniposカンパニー社長 斉藤知明

▼今後のウェビナー情報はこちらよりご確認いただけます

https://unipos.peatix.com/view

テレワークで離れて働くことで職場の活気が少しずつ失われている――といった課題に悩む企業も多いのではないでしょうか。そのままの状態が長く続くと、いつのまにか会社組織の一体感は失われ空中分解を起こしてしまう恐れもあります。

そのような事態を防ぐために有効なのが「カルチャー」です。カルチャーが浸透した組織はメンバーが強い結びつきを持ち、テレワーク下で起こりがちなコミュニケーションギャップを防止できるのです。

では、カルチャーはどのようにつくり、浸透させていけばいいのでしょうか。

今回、2020年9月30日にUniposウェビナー「テレワーク組織、空中分解への処方箋 ~求心力を高めるカルチャーのつくり方~」を開催。日本マクドナルド、メルカリ、SHOWROOMで組織変革やカルチャー浸透を主導され、8月には『カルチャーモデル 最高の組織文化のつくり方』を上梓された唐澤氏と、NTTdocomoやセールスフォース・ドットコムなどでご活躍されてきたPR table 仁科氏をお招きし、カルチャーが求められる理由とカルチャーのつくり方、浸透のさせ方などについてお話を伺いました。

コミュニケーションギャップを防ぐためにはカルチャーが重要

組織におけるコミュニケーションギャップはどのようにして生まれるのでしょうか。唐澤氏は採用候補者Aと採用候補者Bという二人を例に挙げて説明します。

まず、採用の際に人事担当者はAさんとBさんの二人にこう告げます。

「成果主義でプロフェッショナルな会社ですよ!」

この言葉をAさんは「ビシビシ仕事して成長できそう!」と受け取り、Bさんは「しっかり育成されてプロになれそう!」と受け取ります。実はこの時点ですでにAさんとBさんにはギャップが生じています。

採用された後、AさんとBさんは所属部門の上司からこう言われます。

「とにかく早いところ成果を出してくれたまえ」

この言葉にAは「成果に向けてがむしゃらにやるぞ」と気合が入りますが、Bは「あれ? 育成してくれないのかな?」と疑問を抱いてしまいます。ギャップはさらに広がっていきます。

そして思うように成果を出せない二人に上司はさらに言います。

「おいおい、なぜまだ成果が出せないのだ?」

これに対してAさんは「なにくそ、やってやる」と発奮しますが、Bさんは「教えてくれないのに厳しすぎる……」と落ち込んでしまいます。

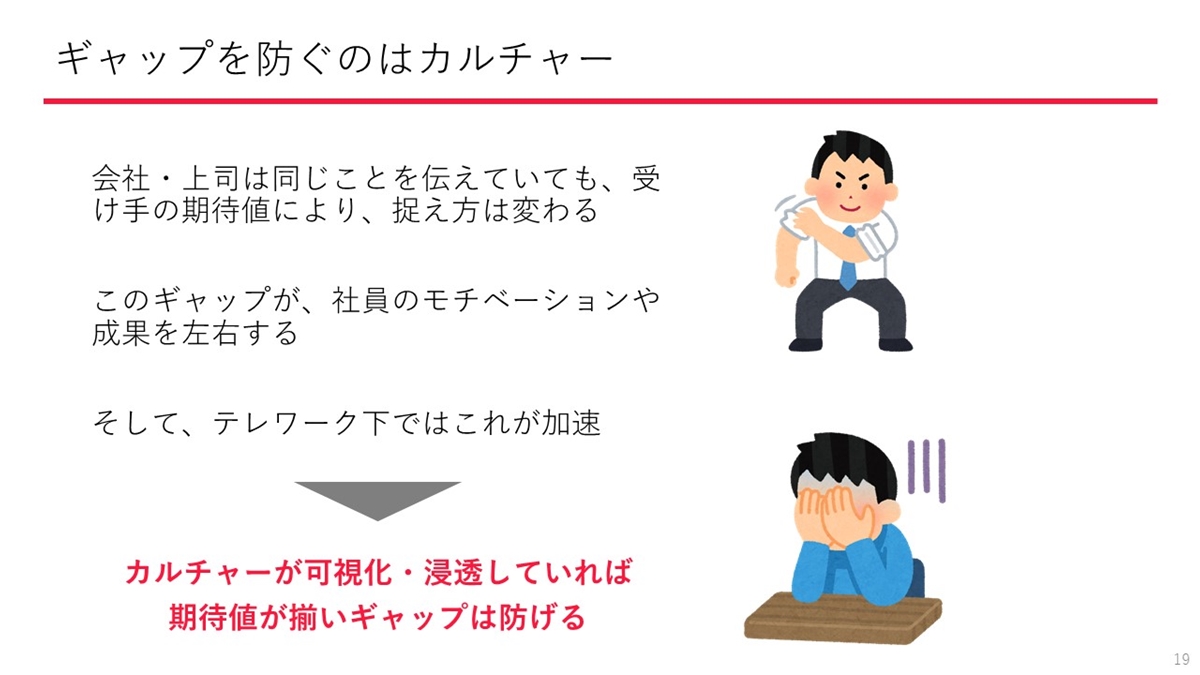

これは、会社や上司が同じことを同じように伝えていたはずなのに、受け手の期待値により捉え方が変わってしまった例です。こうしたギャップが社員のモチベーションや成果を左右してしまいます。

そして、テレワーク下ではコミュニケーションが不足するため、このギャップがさらに加速してしまうのです。

ではどうすれば良いのでしょうか。

唐澤氏は「カルチャーが可視化・浸透していれば、期待値がそろいギャップは防げる」とカルチャーの重要性を説きます。

「カルチャーが浸透している組織は意思決定で迷うことがありません。また、カルチャーはルールではなく価値観なので、解釈して議論する余地があります。自ら考え行動できる強い組織が育つためにはこの余白が大事です。また、対外的に発信することでコーポレートブランディングもできます」(唐澤氏)

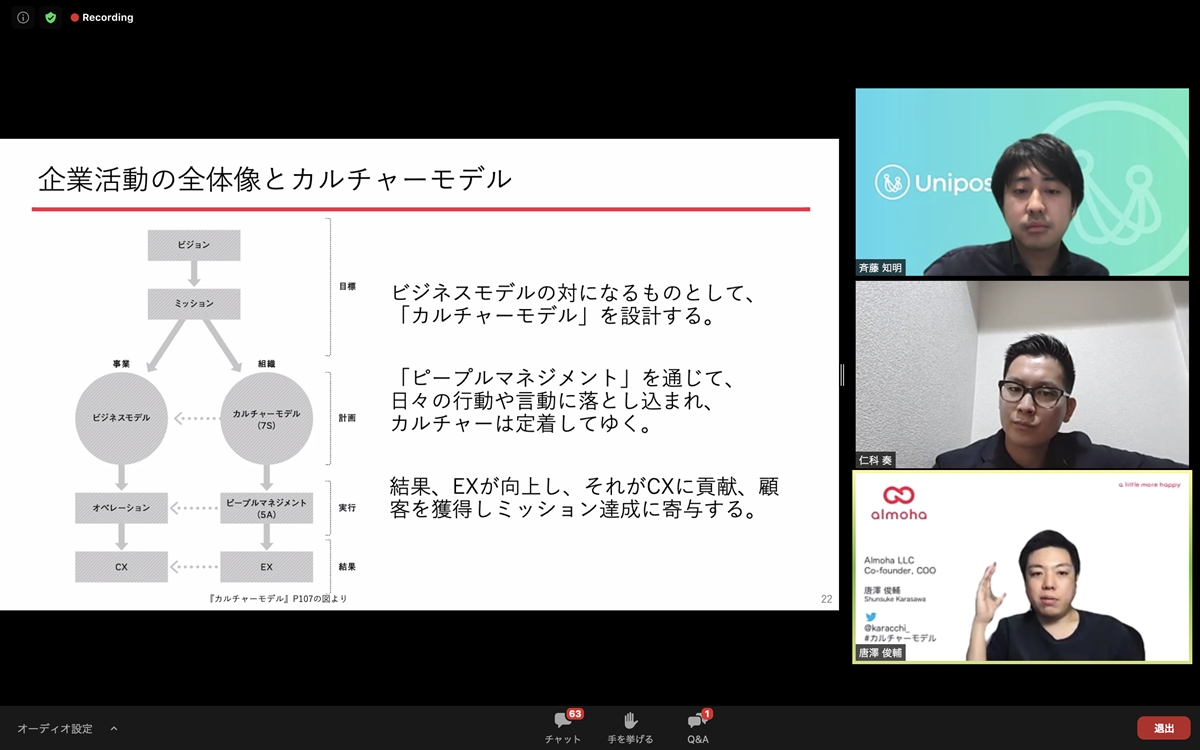

このカルチャーをどのように可視化していけばいいのか。その方法として、唐澤氏は「ビジネスモデルの対としてカルチャーモデルを設計する」ことを提案します。カルチャーモデルにより可視化されたカルチャーを、現場のマネージャーがピープルマネジメントを通じて日々の行動や言動に落とし込み、組織全体にカルチャーを浸透させていくという流れです。

その結果、従業員のエンゲージメントが高まり、それがビジネスにも好影響を与えます。「カルチャーの浸透は結果的に企業のミッションの達成にも寄与する」のだと唐澤氏は言います。

カルチャーを設計・浸透させるための考え方

次に唐澤氏は、具体的にカルチャーを設計するための流れとして5つのステップを紹介しました。

5つのステップとは、「現状のカルチャーの棚卸し」「ビジョン・ミッションの設定」「カルチャーの方向性を決める」「カルチャーを言語化する」「カルチャーを浸透させる」です。

カルチャーの方向性を決めるには「経営スタンスの4象限」を用いるとわかりやすくなると唐澤氏は説明します。

「経営スタンスの4象限」は「中央集権型 - 分散型」「変化志向 - 安定志向」の2軸で構成されます。

中央集権型かつ変化志向なのがカリスマ経営者がトップダウンで推進していく「カリスマリーダー経営」(カリスマ創業者系の会社に多い)。

中央集権型かつ安定志向なのが経営陣がチームで意思決定していく「チームリーダー経営」(日本の大企業に多い)。

分散型かつ安定志向なのが事業や地域別に組織を分け責任者に権限を移譲する「複数リーダー経営」(外資グローバル企業に多い)。

分散型かつ変化志向なのが社員一人ひとりに自立性を求めて多様性の価値を発揮する「全員リーダー経営」(ITスタートアップに多い)。

「4つのうち、どれが良いというわけではありません。重要なのはどれかを選択すること。自分たちの会社はここだよねと定めることです」(唐澤氏)

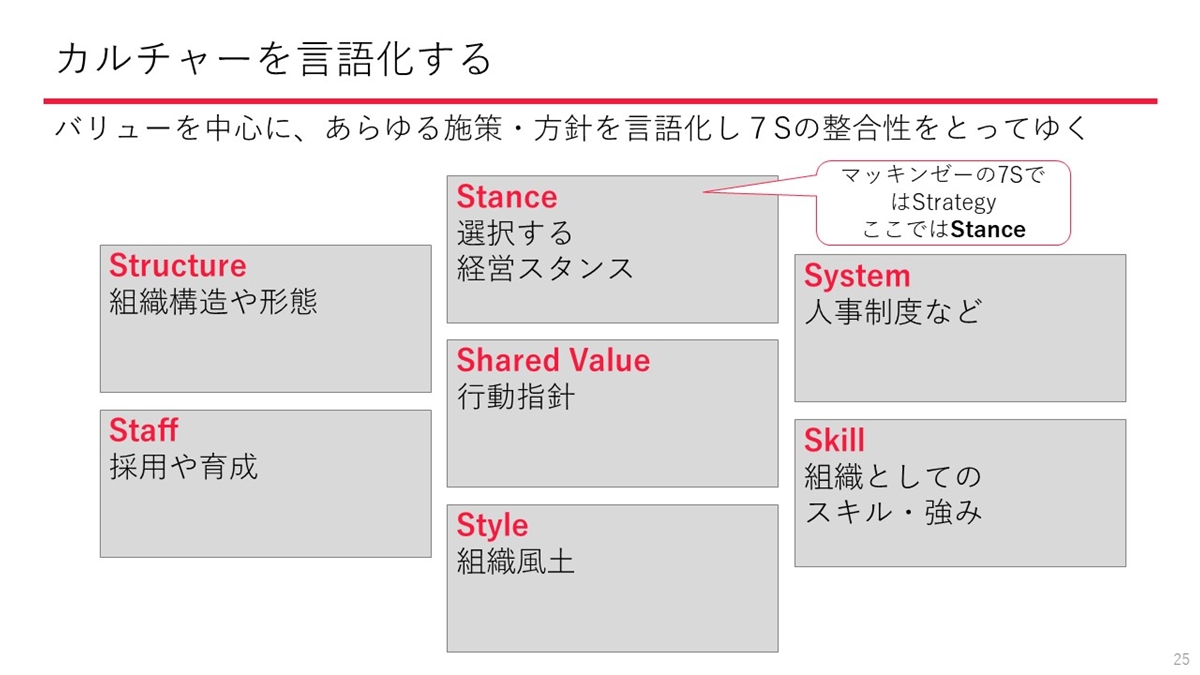

スタンスを決めたら、次に行動指針を軸として、組織構造や組織風土、人事制度、採用や育成といったあらゆる施策・方針を言語化します。それによってカルチャーが可視化されるというわけです。

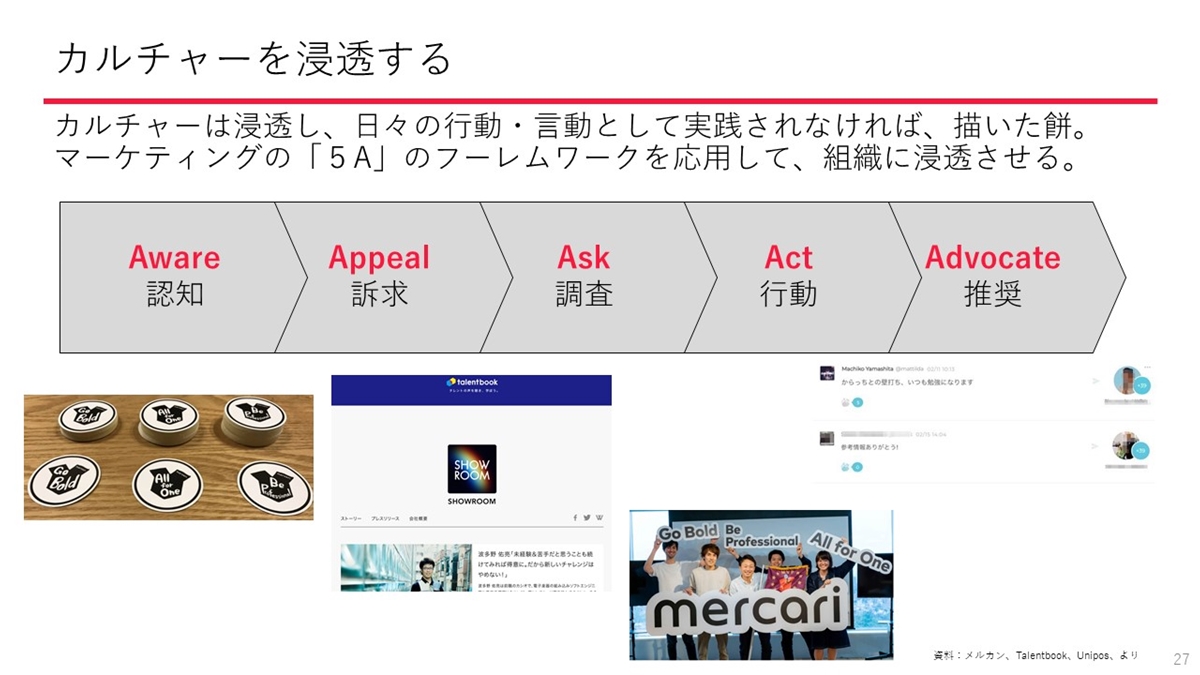

カルチャーを言語化したら、続いて組織への浸透を進めます。ここでは、マーケティングでよく用いられる「5A」というフレームを応用して考えると良いそうです。

「Aware(認知)、Appeal(訴求)、Ask(調査)、Act(行動)、Advocate(推奨)という一連の流れでカルチャーを浸透させていきます。ここでUniposを活用して落とし込むのも有効です」

ビジョンやミッションを定めることでネガティブなカルチャーの定着を防ぐ

唐澤氏のお話をもとに、ウェビナー後半ではディスカッションを実施。より詳しくカルチャーの浸透について掘り下げました。

ウェビナー前半でカルチャーのつくり方と浸透のさせ方について解説を行った唐澤氏ですが、実はカルチャーには注意すべき点もあると話します。

「カルチャーというものは何となく浸透することも多いのです。ですから、ともすればネガティブなカルチャーが浸透してしまうこともあります。たとえば『上司に意見しにくい雰囲気』などがネガティブなカルチャーです。ルールとして決めているわけではないのに、見えないところでネガティブなカルチャーが定着していることがあるのです。だからこそ、そういうことがないようにちゃんと『こういう会社だよね』と定義することが大事なのです」(唐澤氏)

ネガティブなカルチャーが定着するのを防ぐには、「会社として一定のビジョンやミッションが合意されていること」が重要だと唐澤氏は続けます。

「Almoha LLCという会社を立ち上げたばかりですが、会社のミッションは『まわりをちょっとでもハッピーにする(a little more happy)』こと。それをそのまま英語の頭文字をとって社名にしました。こうするとミッションがはっきりしているから、そこに共感した人しか入ってこなくなり、(カルチャーギャップを)大外しすることがないのです」(唐澤氏)

このお話に同意するのがNTTdocomoやセールスフォース・ドットコムを経て、現在PR Tableの執行役員CFO/CSOを務める仁科氏です。

「カルチャーには企業の成長度合いも影響します。たとえばNTTdocomoは多数の社員がおり、カルチャーは明文化されてはいませんでした。しかし、NTTdocomoらしさというのはやはりあって、それは共有されていたと思います」(仁科氏)

さらにユニークなのが、セールスフォース・ドットコムのカルチャーです。

「セールスフォース・ドットコムはカリスマリーダー型の組織です。全世界のオフィスの受付スペースの香りは実は創業者のハワイの別荘の香りです。ハワイでインスピレーションを得て創業した会社で、社員はファミリーだという思想があり、それを香りで共有しているのです」(仁科氏)

明文化はされていなくとも“らしさ”が共有されていたNTTdocomoと、香りという表現でカルチャーを明確に共有していたセールスフォース・ドットコム。カルチャーの可視化という点で、対照的な例といえます。

カルチャーを自分の言葉で語れるようになると、組織は良いサイクルに入れる

では、カルチャーはどんなタイミングで言語化・浸透を行うべきなのでしょうか。

この点について唐澤氏は「組織のフェーズが変わったり、経営者が交代するなど、節目のタイミングで考えるべき」と述べます。

唐澤氏が例として挙げるのが日本マクドナルドです。

「マクドナルドは、経営者の交代により、トップダウン型の組織からボトムアップ型の組織に風土を移行した時期がありました。当時、僕は社長室長でしたが、事業も良くない状態で危機感がありました。トップダウン型の会社は上の指示を受けて動くことに慣れています。それをボトムアップ型に変えようとしても、メンバーは『なぜ上が決めてくれないのか』と不満を抱きます。対して経営層も『なぜ現場は動かないのか』と思ってしまうのです」(唐澤氏)

このように組織が大きく変わるタイミングでこそ、カルチャーをしっかりと定め、組織への浸透を図ることが重要なのです。カルチャーが浸透することで、経営層の思いが現場に届き、組織全体が同じ方向を向けるからです。

そして、カルチャーを変える際には意図的に宣言することが大切だと唐澤氏は続けます。

「カルチャーを変えることによるメリット・デメリットもちゃんと伝えた上で、(変革後の新しい組織という)バスに乗るかどうかを社員自身に判断してもらわないといけません。そうしないと、変化を拒む社員が残り『昔はよかった』みたいな声が挙がってしまいます」(唐澤氏)

面白いのが、社内にカルチャーが浸透するステップです。斉藤はもともと「認知」して「理解」し、「行動」に移すというステップでカルチャーが浸透していくと思っていたといいますが、実際に調査してみると予想外の結果が出たといいます。

「実は行動できている社員の方が理解している社員を上回ったのです。『カルチャーを体現する行動はできているつもりだけど、正しくカルチャーを理解できているかはわからない』というのです」(斉藤)

これに唐澤氏も同意し、メルカリを例に挙げて説明しました。

「実はカルチャーを言語化する方が行動するよりも難易度が高いのです。人はカルチャーを認識し、理解して、行動に移してからやっと自分の言葉で話せるようになります。語れるところまでいくと、他の人の共感や理解が生まれ、良いサイクルに入ります。だからこそ行動が大事で、会社は評価制度などで行動を促進していく必要があるのです」(唐澤氏)

また、メルカリでは、カルチャーのもとになるバリューをあえて抽象的な言い方で定義していたといいます。

「具体的にバリューを決める方法もありますが、そうすると言葉尻をとられることもあります。ですからメルカリではあえてゆるく定義しました。すると、どこまでやればバリューを体現できるのかという議論が起きます。そうやって議論して深めていくことが大事なのです」(唐澤氏)

* * *

テレワークや事業フェーズの移行期で組織の一体感が失われそうなときこそ、企業カルチャーを可視化・浸透させて、組織の空中分解を防ぐべきでしょう。そうした際のカルチャーのつくり方から浸透させる具体的な方法に至るまで、多くの学びが得られたウェビナーになりました。

<登壇者プロフィール>

■ Almoha LLC, Co-Founder COO・唐澤俊輔 氏

大学卒業後、日本マクドナルド株式会社に入社し、28歳にして史上最年少で部長に抜擢。経営再建中には社長室長やマーケティング部長として、社内の組織変革や、マーケティングによる売上獲得に貢献、全社のV字回復を果たす。

株式会社メルカリに身を移し、執行役員VP of People & Culture 兼 社長室長。採用・育成・制度設計・労務といった人事全般からカルチャーの浸透といった、人事・組織の責任者を務め、組織の急成長やグローバル化を推進。

その後、SHOWROOM株式会社でCOO(最高執行責任者)として、事業成長を牽引すると共に、コーポレート基盤を確立するなど、事業と組織の成長を推進。

現在は、Almoha LLCを共同創業し、人・組織を支援するサービス・ツールの開発を進めつつ、スタートアップ企業を中心に組織開発やカルチャー醸成の支援に取り組む。グロービス経営大学院 客員准教授。

■ 株式会社PR Table・執行役員 CFO/CSO・仁科 奏 氏

大学卒業後、NTTdocomoに入社。法人営業を経験した後に、MNP競争が始まったタイミングで最激戦区であった渋谷エリアを担当し、大手小売事業者様などと共にプロモーション戦略を立案・実施することで契約回線数などのKPIが昨対比で2倍以上に。 株式会社セールスフォース・ドットコムに移り、新規顧客向け営業活動や既存顧客向けコンサルティング業務に従事。インサイドセールス時代に当時の日本支社のレコード記録を更新。 その後、株式会社プレイドにてSales Directorとして営業活動全般をリードしつつ、様々な業種の国内大手企業様のCXOクラスの方々と共にCX戦略やDX戦略を描きながら、多数の関係者と共同しながら遂行フェーズまで伴走し、成功事例を多数創出。また、自社のマーケティング戦略や事業開発に関しても従事することで事業成長を牽引。

現在は、株式会社PR Tableにて執行役員 CFO/CSOとして、企業のインターナルコミュニケーションを活性化させるためのtalentbook事業の中期戦略立案や、ヒトモノカネ情報といった経営資源全般の獲得と最適配分を担当し、企業価値向上に従事している。 早稲田大学スポーツ科学部、早稲田大学大学院経営管理研究科(MBA)卒業。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

変化に対応できる強くしなやかな組織をつくるための「Uniposウェビナー」とは

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

働く仲間同士、異なる部門同士、企業と個人が相互理解を深めたら、組織はもっと強くなる。「あなたの組織を一歩前へ進めるUniposウェビナー」は、変化に対応できる強くしなやかな組織をつくるためのウェビナー。コロナ危機をきっかけに2020年5月開始し、毎回数百名の方にご参加いただいています。

組織課題解決やSDGsのプロ、識者、実践者を毎回ゲストにお呼びし、予測不可能な時代を生き抜く組織のあり方を共に考え、実践のヒントをお伝えします。みなさまお誘い合わせの上、お気軽にご参加下さいませ。

▼過去ウェビナー参加者様の実際の声

「経営陣や上層部に対してのアプローチに悩みを持っておりましたが、今回の講演で素敵なヒントをいただくことができました。どうもありがとうございました。」

「今まで何度か同テーマのセミナーに参加しましたが、一番腑に落ちる内容が多いセミナーでした。 又、参加させて頂きたく思います。」

「いまプロジェクトを担当していますので本当に助かりました。」

「いくつものヒントをいただけて、同じように悩んでいる方が大勢いることもわかりました。今は、さぁどこから手をつけようか、と前向きに考えています。」

「目から鱗で感動しました。」

▼次回ウェビナー情報はこちらよりご確認いただけます

https://unipos.peatix.com/view

運営メディア:「あなたの組織を一歩前へ ONE TEAM Lab」 https://media.unipos.me/

主催社Unipos公式サイト:https://unipos.me/ja/