企業の組織形態にはさまざまな種類があり、どの組織形態が良いというものではありません。また、自社の組織形態が果たして自社の現在の状態に本当にふさわしいのかを、どうやって判断すれば良いのかがわからず、経営論や組織論などの本やニュース記事を読みながら、今後の事業展開と運営方針に頭を悩ませている経営者や担当者は多いのではないでしょうか。

そこで、本記事では企業の組織形態について、下記のようにまとめました。

- 世界共通の企業5大組織形態

- 組織形態は5段階の成長をしていく

- 組織形態の変革成功事例紹2社

最後までお読みいただければ、

- 自社組織の現在地と

- 現時点ですべきこと

- 今後に目指すべき組織の形

がわかり、より良い組織運営と、より正解に近い組織作りができます。

1. 世界共通の企業5大組織形態

本章では世界に共通している5つの代表的な組織の形をまとめています。結論から言えば、各企業の「仕事の分業の形」が、組織形態です。

それぞれ組織としての特徴を

- 運用方法

- 運用原則

- メリット

- デメリット

- 向いてる組織

で説明がありますので、自社の未来戦略と実行計画の内容に応じて「今後、どのような組織形態をデザインし、採択していくのか」を確認するためにお読みください。

1.ライン型組織(軍隊構造・連絡網型)

<特徴>いわゆるピラミッド型

組織全体を一つの「力」とみなす、直系組織です。

軍隊や宗教はもちろん、世界の大企業のほとんどはこの形をしています。

<運用方法>1人の上司から複数の部下が命令を受ける方法

各部門の仕事に直接関係している職務能力を持った部下を、その部門に必要な能力全体を持つ上司が管理していきます。個人が自由意志で職務を決定することはありません。

<運用の原則>命令一元性法則

1人の上司から複数部下に指揮命令が下るため、指揮系統が明確です。その反面、1人の上司が管理できる部下の人数に上限があるため、企業の成長とともに、必然的に組織がピラミッド化します。

【参照:管理原則の父 アンリ・ファヨール 著書『産業ならびに一般の管理』】

<メリット>命令系統が単純

命令系統が上下という単純な構造のため、秩序が維持しやすいという特徴があります。混乱が起きても仕事の調整がしやすく、トラブルも回避しやすい。責任の所在は、その部門の長にあります。

<デメリット>管理者の責任が重い

管理者の責任が重大です。この組織での管理者には、部門に関した全体的な能力に加え、リーダーシップも必要になるため、管理者候補がなかなか現場で育たないという問題があります。

また、横連携による情報共有がないので情報が偏り、縦割りのお役所仕事になりやすい傾向もあります。永遠の上下命令系統があるため、組織が拡大していくと、意思決定までに時間がかかり過ぎるというデメリットも出てきます。

<向いている組織>大きな目標を達成したい組織

初めは小さなピラミッドでも、管理者を増やしていけば永遠に拡大が可能です。大きな組織にして、大きな目標達成が期待できます。また、一つの部門を細分化するような仕事にも適していいます。

2.ライン&スタッフ組織(参謀がいる事業部組織)

<特徴>専門家が参謀として存在するピラミッド組織

1.のピラミッド型組織(命令系統ライン)の中に、専門知識を持ったスタッフ(参謀)が組織全体の動きをサポートする形で入ります。

<運用方法>参謀に命令権はない

この組織の場合、スタッフ(参謀)には指揮命令権がありません。スタッフ(参謀)は、部門長に対して「アドバイス」をする役割。あくまで組織を動かすのは命令系統ラインで「長」のつく存在だけです。

<運用の原則>命令統一性の原則+専門化の原則

1.の「命令統一性の原則」に加え、スタッフ(参謀)の専門能力と知見を、組織の共通資本として活用するという「専門化の原則」が合わさっていいます。

【参照:論文 宇沢弘文「社会的共通資本」】

<メリット>二つの原則を両方活かせる

命令系統を維持したまま、専門家の意見を活用できます。

<デメリット>パワーバランスが難しい

スタッフ(参謀)と組織のパワーバランスが崩れやすい。スタッフ(参謀)を重要視し過ぎると、組織と命令系統への介入が起こり、現場に混乱を引き起こす可能性があります。

しかし、スタッフ(参謀)を軽視すると、せっかくのプロの意見を組織で活かすことが出来なくなります。

<向いている組織>ピラミッド組織を少しだけ変えたい・一極集中を避けたい組織

ライン&スタッフ組織の基本はピラミッド組織です。

1.2.で解説した通り、ピラミッド組織が拡大していくと、トップと長のつく人間に情報が一極集中して情報過多になります。その結果、正確な判断が行えなくなり、意思決定のタイミングが遅くなってきます。

このような場合に、スタッフ(参謀)をアドバイザーとして加えると、組織の情報処理能力が高まります。実際には、中小企業が大企業に発展していく過程でよく起こります。

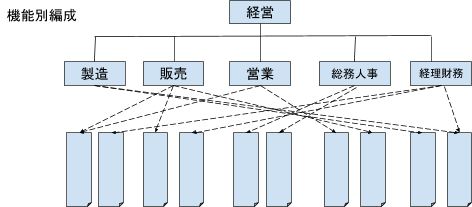

3.ファンクショナル組織(専門部署がたくさんある縦型組織)

<特徴>専門家志向に組織化したピラミッド構造

企業の中にある役職を、全て専門職とみなし、職能別に組織化したものです。企業の扱っている商品やサービスにより、事業部型編成や機能別編成などが自在に作れます。

例えば、組織の中の

- 製造

- 販売

- 人事

- 総務

- 経理

- 財務

- 営業

の各仕事を専門職と捉え、その専門職能範囲においてのみピラミッド型の命令系統で仕事をします。

<運用方法>ファンクショナル権限方式

複数の管理者が、それぞれバラバラの業務を専門部署に指揮命令して運営していきます。それぞれの管理者は「ファンクショナル権限」と呼ばれる、その専門分野に関したことだけを指示できます。

例えば、

製造部→Aさん ”CADで製図を作って”

製造部→Bさん ”スケジュール制作をして

<運用の原則>専門化の原則

この組織タイプでは、組織内にはプロフェッショナルしかいないという考え方をします。そして各分野の専門能力と知見を、組織の共通資本として活用するという「専門化の原則」をベースにしています。

【参照:論文 宇沢弘文「社会的共通資本」】

<メリット>プロ集団

専門家しかいませんので、各自の担当する仕事が早く、生産性が高くなります。また、部下を専門家教育しやすいメリットがあります。この組織形態は、人を束ねることができる優秀な人材は実はそんなに存在していないという、ピラミッド組織の持つ欠点を補うために考えられたものです。

この方法だと上司は「自分の知っていることだけ指揮命令する」だけで良くなります。

【参照:科学的管理法の父 フレデリック・テイラー 「科学的管理論」】

<デメリット>命令の統一が難しい

図を見ると一目瞭然ですが、部下は複数の上司から多数の命令を同時に受けるので、組織の規律と秩序に混乱が起きやすくなります。例えば、受けた命令(依頼)に対する現場での調整も難しく、優先順をどうつけていくかなど、組織としてあいまいな部分が出てきます。

<向いている組織>小企業・単一企業・変化の少ない分野

社員規模が小さい企業、単一のサービスを扱う企業、市場変化が少ないサービスを扱う企業に向いています。また、そのような企業を目指している場合にも使えます。

現場で指揮命令の優先順位をつけにくいというファンクショナル組織のデメリットを考慮すると、大きな組織や多用なサービスを提供する企業は、図上の「事業部編成」型を採用しましょう。これがさらに組織拡大すると社内カンパニーになります。

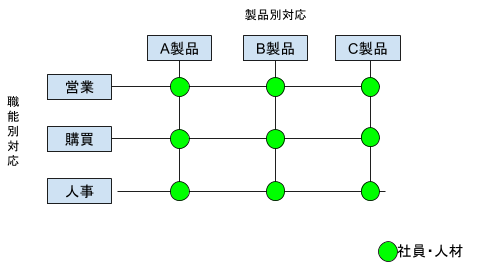

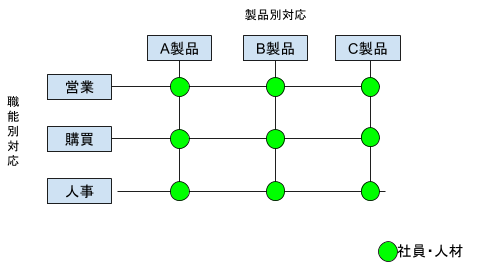

4.マトリクス組織

<特徴>組み合わせ組織

マトリックス組織は、

- 職能

- エリア(国内・国外)

- 事業部

など、自社の構成要素を組み合わせ、指揮命令系統を複数作成し、それを縦横に組み合わせて組織管理をする形態です。図の緑色の◯は、社員です。

<運用方法>2と3を合わせた組織

人材が縦軸と横軸の両方に重なって所属し、その人材は「職能とエリア」「職能と製品」のように、縦軸横軸の両方の職能を併せ持っています。

例えば、

営業部門✖️製品別A 国内

人事担当✖️製品別B EU

購買担当✖️製品別C アジア

のように、先に縦横軸が存在し、クロスする緑の◯部分にその職能を持つ人が仕事を掛け持つ形になります。

似たような組織図は短期プロジェクトが起きた時などに発生しますが、マトリッックス組織は、このマトリックス状態が恒常的である点が特徴です。

<運用の原則>命令統一の原則を使わない(使えない)

組織としては、ピラミッド組織と同じ規模の生産効率は狙えますが、上記図で言うと、成否部門と職能別対応の両方から指揮命令がきますので、一般組織が持つ「命令統一の原則」を否定します。

<メリット>同時進行で仕事が進む

常に2部門からの命令が同時進行で出るため、効率よく仕事が出来ます。また、命令系統は一貫しているので、業務が簡素になります。

マトリックスが重なる部分には同じ業務を担当する人材が集まるので、その分野の専門性を高めてスキルが蓄積されていく傾向にあり、一つの部門事業にトラブルが起きても、同時進行している他部門に似たようなアイデアが進行していることが多く、企業内での問題発生に強くなります。

<デメリット>世界が狭くなる

多部門が同時に公式情報を提供しているわけではないので、情報共有に弱く、結果的に世界が狭くなる傾向があります。また、一部の人材に指揮命令が同時多発に出る場合などは、優先順位と責任の所在が曖昧になりがちです。

大企業の場合は、組織全体にマトリクス組織を当てはめると命令系統の混乱が起きやすくなるため、部署に区切るか、命令系統の発信元を統括してから再編成する必要があり、あまり適してはいません。

<向いている組織>組織の方向性が明確な組織

マトリックス組織では社員と仕事が分散しているため、テーマは「自立・自律」です。

企業と社員に「この仕事をこうしたい」という明確なゴール設定があれば、社員が自律的にチームとして互いに情報をシェアしながら最速最短でゴールをするために動き、2つの命令系統から来ない指示でも、自立して考えて動くことができます。

5.ダイバーシティ型組織

ティールなどを含めた、新しい組織論です。

多様性のある集合体としての組織で、現在取り入れている企業が少ないため、将来の転換期がまだわからない状態です。

<特徴>

組織の形ではなく、組織メンバーとその在り方・環境に対して使用します。

ダイバーシティ型組織では、

- 性別

- 人種

- 国籍

- 宗教

- 年齢

- 学歴

- 職歴

- ハンディキャップ

など、背景の異なるメンバーで構成された組織を作り、その多様性を活かして企業の競争力に繋げる組織の動きや取り組みを目指します。

<運用方法>多様性の重視

ダイバーシティ組織では、多様性を重視するため、採用する人材も、働く形態も多種多様です。

ダイバーシティ型組織では3つの多様性を重要視します。

①デモグラフィー型ダイバーシティ

性別・国籍・年齢などの目に見える属性

②タスク型ダイバーシティ

能力・経験などの目に見えない価値

③オピニオンダイバーシティ

意見・心理的など「アイデンティティ」に関した傾向の多様性

上記の構成要素が多種・多様・多彩なほど、よりダイバーシティ型組織らしくなります。現在の日本では①のデモグラフィー型ダイバーシティの部分だけが着目されている状態です。

<運用の原則>ダイバー組織マネジメント

まだ新しいマネジメント方法なので確率された理論はありませんが、ダイバーシティな環境でする組織運営をダイバー組織マネジメントと呼びます。

<メリット>価値の創造・人材の確保

慢性的な人材不足や、アイデアの枯渇を、全く想定もしていなかった視点で解決できる可能性があります。人材に関しても、国籍や学習背景を問わないのであれば、世界中から優秀な人材を募ることができます。

<デメリット>いろいろなことが複雑になる

ダイバーシティ型組織の運用は、一歩間違えると、生産効率が下がる可能性があります。

ダイバーシティ型組織では常に多種多様な考えが同時に存在しているので、何か一つ決めるのでも多種多様な意見を全て取り上げてから採択する必要があります。(そうしないと、ダイバーシティ型の良さが出ないからです)

そのため、一つの案件を決めるために膨大な意見交換が必要になり、場合によってはまとまらないことが理由で頓挫する可能性もあります。ダイバーシティ型組織には、日本のように「和」を重要視して自分の意見を引っ込めておくという概念は存在しませんので、徹底的に話し合う、納得いくまで意見を戦わせる必要が出てきます。

また、このような考え方に賛成できない人材が去っていくという本末転倒も起こります。この方法の採用は、小規模から始めるのをおすすめします。

<向いている組織>生産プロセスが確率されている企業

組織体制と生産プロセスが強固に確立されている組織をハードに見立て、ダイバーシティ型組織の多様性をソフトとして組み込むと、企業風土に沿った形でアイデアや仕事への取り組み方といった、ソフト面の変革が起こりやすくなります。

また、企業の1プロジェクトのみをダイバーシティ型組織にして、どのくらいの成果があるものなのかを実験的に行う方法もあります。

部下の貢献に逃さず感謝・称賛を伝え、成長を劇的にサポート「Unipos(ユニポス)」の詳細はこちら

2.組織形態は5段階の成長をしていく

本章では、今運営している組織形態を今後もうまく運営していくために、自分たちの組織は今、どのような状態なのかを学術的根拠のある資料をベースに客観的に認識し、組織形態のモデルチェンジが必要なのかを判断します。

すでに多くの経営学・経済学者たちにより、1つの組織が長期にわたって同じ組織形態のままでいることはないことが明らかにされており、組織は「今と未来」の戦略に従って、形態を変えていくものであるというのが、現時点での経営学と経済学での組織のあり方への見解です。

つまり、長期間同じままの組織形態に止まると、最悪のシナリオでは経営危機に会う、ということになります。

組織の形態は、企業の成長と合わせて5回変わります。以下の図に表しましたが、企業がスタートしてから大企業になるまでの変遷と、その変革のタイミングに起きうる出来事が書かれています。

表に従って、今自社で起きている出来事と照らし合わせれば、次に自社が目指すべき組織形態がわかります。

組織が図のように右上に向かって成長していくのが、組織のあるべき進化の形だとすれば、どの企業も後戻りはできないことになります。しかし、無理に拡大したり、大掛かりに組織構造を変革しなくても、組織分割などにより1章で紹介した形に組織形態を変えながら成長をしていくことはできます。

第1段階の成長と危機のサイン

組織の創立と成立時期です。

組織は気心の知れた創業メンバーのみで構成されており、形にこだわらないコミュニケーションを保ちながら、全員が長時間労働も厭わずに組織の成長を楽しみます。

ベンチャー企業の場合、創業メンバーは持ち株性によって当初の努力が報われることがあります。

<成長中のサイン>

成長が進むにつれ、雇用者が増えていきます。

新規の雇用者は創業メンバーとは会社や製品に対する見方や愛着心も違います。今までの気心の知れた仲間同士のコミュニケーションでは情報伝達がうまくいかなくなるため、報・連・相などの形式的な伝達方法を取り入れざるを得なくなります。

人が増えていき、現場でその人たちを束ねるリーダーが必要になります。

<変革期のサイン>

組織の成長に比例して資金繰りなど、金銭・財務の負担も大きくなり、創立者たちは当初に想定もしていなかった「マネジメント」という退屈で厄介な作業を抱え込みます。

マネジメントと攻撃的に組織を成長させるという二律背反した膨大なタスクを抱え込み、疲労と仕事量はピークに達し、創業者たちはリーダーシップの危機を迎えます。

この時期を乗り越えていくには、

①創立者自身・創業メンバーの誰かがマネジャーに転身する

②有能なビジネスマネジャーを採用する

をして、滞留するタスクの整理が必要です。

第2段階の成長と危機のサイン

第1段階の組織形態の危機を乗り越えた会社は、リーダーやマネジャーの管理のもと、タスクが整理されて着々と成長していきます。

<成長中のサイン>

第2段階の特徴は、職務が独立していくところにあります。例えば

- 製造と販売部門が別になる

- 財務の独立(予算統制、会計システム導入・外注)

- マネジャーとスペシャリストの分離

など、いままで一つのフロアでゴチャゴチャとやっていたことが、専門部署として独立していきます。

そして、これらの多部門間で適切な情報共有がされるために、会議を含めたフォーマルなコミュニケーションが必要になります。第1段階の創業時代のフレンドリーさに比べると、組織然としてきます。

<変革期のサイン>

この段階が成長して第2段階の成熟期を迎えると、現場の情報がマネジャークラスに集中するようになります。これらの情報の中には、マネージャーの知識や権限を超えた判断も含まれることがあるため、判断が遅れ、現場は混乱をします。

現場関係者たちは社内の規定に従うか、それともより良いサービスのために自ら主導権を発揮すべきかを悩むようになり、現場主義の声が高まる時期でもあります。

トップマネジメントをする立場の社員は、現場に一任することも、全案件を把握することもできず、焦燥し始めます。各持ち場での自己責任と差配する権限の委譲(現場に任せる)必要性に迫られます。

どちらもしないで放置していると、現場・もしくは現場を知らない上層部のどちらかが間違った判断をしたことによる大きな事故と損失につながります。

第3段階の成長と危機のサイン

「現場に任せる」ことができるようになると、集権化組織から分権化組織になるため、マネージャークラスは自分の権限の範囲で新しい試みをすることができるようになります。分権化組織とは、社内フランチャイズのような状態を指します。

<成長中のサイン>

現場レベルで、新規製品の開発や発案、ゲストへのサービス改善などができるようになるため、サービスと顧客が同時に爆発的に増える時期です。また、新しい有能な人材が社内で誕生するなど、組織が内側から新しいものを生み出せる力をつけていきます。

<変革期のサイン>

この段階が成熟期を迎えると、権限を持つ者が組織を私物化する傾向が見え始めます。または貢献度合いの高かった社員が社内サービスと類似製品を手に独立企業をしたり、大手から破格の引き抜きが起きたりします。

その結果、せっかくうまくいっていたマネジメント構造が崩壊します。慌てた創業者たちは元のピラミッド型組織に戻そうとしますが、すでに一度、現場判断を任されていた雇用者たちと意見が噛み合わず、指揮命令系統がうまくいかないまま組織が運営されます。組織・雇用者ともにストレスの高い状態になります。

この危機を乗り越えるためには、その会社にあった独自の調整方法が必要です。これがのちに「社風」と呼ばれるものになっていきます。

第4段階の成長と危機のサイン

その組織独特のマネジメント方法を確立できると、社員たちは組織に対して居場所を得て、仕事と職場に対しての愛情に似た感覚を抱くようになります。その結果、所属する組織の持つ「資源」「資産」に目が向くようになり、それを大事にしていこうという気持ちが芽生えます。これが風土、社風といわれる、その組織に属する人独特の空気感を出すようになります。

<成長中のサイン>

自社の強みと弱味をよく理解し、社員全員でこの会社を守り育てていこうという、愛社精神・ロイヤリティが生まれます。再び、優秀な人材を外部からも取り入れ、組織はゆるやかに、しかし堅実に拡大します。

この辺りで、企業によっては労働組合が発足することがあります。

<変革期のサイン>

組織が膨らむため、支店などの本社から離れた場所の拠点が増えます。その結果、本社とそれ以外の集団との間に格差が生まれ、やりとりがビジネスライクに形式化していきます。具体的には新しい拠点への対応が事務的になり、心理的なネットワークを構築しにくくなり、関係性が分断された状態になります。

最終的には、このようなネットワークの形骸化は本社・経営陣への不信感へと変わります。労働組合があれば、労使間の徹底的な話し合いが必要な段階です。

また、今までのような組織成長ベースの労働スタイルで続けていくのに限界がきている場合もあり、多様な働き方の形態を検討する必要があります。

第5段階の成長と危機のサイン

わかり合う、話し合う、分かち合うなどの「シェア」の文化を取り入れる段階です。世界的に見ても、まだこれらの段階に到達している企業は少なく、最近ではティール組織などの著書によって、世界に点在している少数の第5段階の組織の全貌が明らかにされたばかりです。

<成長中のサイン>

この段階の組織は、個人間の強い結びつきによる「共に」という感覚で働く意識が必要です。

雇用者は命令されたことだけをする駒・部品から、自律的に組織の仕事をサポートするように自ら意識を変えていく必要があります。また、これらの働き方の形態を維持するための学術的・科学的・技術的な補助、例えば

- 高度で無料のネットワークによる補助

- 必要なソフト・アプリによる補助

- 職能を超えたグループの形成

- チームワーク運営の訓練

- 計画的な職能訓練

- 新しい報酬体系

- 新しい勤務体系

などが不可欠になります。

<変革期のサイン>

この段階の組織のあり方は、理想郷での優しい働き方のように現在は喧伝されています。しかし、この発達段階を最初に発見したグレイナー博士は、「やりがいの搾取」と形で、労働者と組織を疲弊させる可能性があることを強く指摘しています。

このような新段階での働き方を採用する場合は、

- 労働者を定期的に長期に休ませる

- 運動やメンタルの管理を企業側がする

ことが、最低限必要であると述べています。

【ラリー・E・グレイナー論文「ダイアモンド・ハーバード・レビュー」PDF】

【アルフレッド・チャンドラー著書「組織は戦略に従う 」】

【参照:フレデリック・ラルー ティール組織】

3. 組織形態の変革 成功事例紹介2社

事例1 マトリックス組織への組織形態変更の事例

・企業名:トヨタ自動車株式会社

・創立:1937年

・社員数:370,870人

・企業種別:自動車の生産・販売

・課題:ソリューションからオポチュニティへ

すでに全国展開および世界展開が成功している世界的大企業のトヨタにとって、大組織にはそぐわないと言われるマトリックス組織をわざわざ取り入れる理由はたった一つ、「日本で新しい車社会を創造するため」でした。

若い世代の車離れが進み、免許すら持っていないこれからの人たちに、まずは車に興味を持ってもらい、将来、車の自動運転化が現実になった時に、必要な拠点とサポートを提供するためには、今までのように困ったことを解決してあげるソリューション型の「待ち」の仕事スタイルから、人が住んでいる場所で直接、対象者と触れ合えるオポチュニティー型(機会・チャンス・出会い)の「シェア」する仕事スタイルへの変更が必要であり、そのためにはどうしてもマトリックス型の組織形態にする必要がありました。

・変更後

具体的には、マトリックスの縦横の指揮命令部分に以下のような、事業部ごとに、本社のコア機能に直結できるタイプのマトリックス組織を作りました。これにより、あらゆる意思決定事項が取締役のところで行われ、あらゆる業務執行が執行役員の手で行えるようになりました。

第1トヨタは国内、第2トヨタは海外と、すでに完成された事業部ですが、ここに赤ワクで囲った第3トヨタが登場しています。これは、同じ国内販売でも「ローカル」をメインにした事業部です。各地域ごとにある地域独特の事情、人の心理・人材などを詳細に把握し、必要なものを届けることができる戦略へと変えてあります。

本記事1章−4でも紹介している通り、大組織におけるマトリックス組織採用のデメリットを補い、同時に、自社社員の自立化と、製造業としての生産軸を強化する計画も目論まれた見事な戦略だと言えます。

【参照:トヨタ自動車 「仕事の進め方変革」をさらに推進-役員体制の変更、組織改正、および人事異動について】

【参照:SBI大学院大学 小林 英幸「マトリクス組織の弱点を克服する3次元組織 : トヨタ自動車の事例から」】

事例2 ダイバーシティ型組織での成功事例

・企業名:資生堂株式会社

・創立:1872年

・社員数:33,356人

・企業種別:化粧品事業ほか文化事業

・課題

主に女性向けの商品を取り扱っている企業でありながら、役員クラスは全て男性、製造に関した指揮命令も全て男性という状態でした。当初の企業内は

- 終身雇用

- 正社員

- 男性中心

- 年功序列賃金

- 企業別の組合

という高度経済成長期のままで、女性が子供を産んで仕事をすることはアイデアとしてすら存在していませんでした。

女性のライフスタイルのサポートをする企業、日本文化の継承を担う企業として、女性がもっと輝ける企業にすべく、日本で最初にダイバーシティ型の(まだこのような考え自体がなかった)組織として、歩み始めました。

・変更後

何かを変更したというよりかは、従来型の組織にダイバーシティ型の要素を少しずつ追加した形です。創業社長が1987年に提案をし、ジェンダー・ダイバーシティとワーク・ライフ・バランスへのアプローチを30年間続けています。

2005年には「男女共同参画行動計画」を策定し、女性活躍のための企業風土の改革と「女性のリーダー任用と人材育成強化」を推進し、法的な制度として採用していく方向で押しすすめました。

スタート当初は

女性は結婚して子供ができたら退職する企業

でしたが、そこから次のステップとして

女性は子供ができても家事と仕事と子育てを両立する企業

へと変化をし、そして現在は

男女ともに育児・介護をしながらキャリアアップできる企業

を目指して、一歩ずつ着実に変化をしています。このような地道でも確実に成果が出る努力の結果、組織内女性リーダー率は約30年後の2016年1月時点で27%を達成しています。

また、家事・育児・介護・仕事と24時間の中にやることがいっぱいの女性にとって、仕事を続けられない最大の元凶は「長時間労働」にあるとして、早くからフルフレックス・在宅ワークなどの形を採用し、全体の進行に支障が出ない形で進行する方法を模索しています。

このような働き方への提案は、働き方改革が提唱されている2020年現在となっては、誰もが当たり前に理解できる概念ですが、資生堂がこの運動を始めたころには「生意気な考え」「甘えている」といった厳しいバッシングが続いていました。

現在、資生堂は

- 日経WOMAN主催 「女性が活躍する会社BEST100において3年連続「総合ランキング1位」

- 日経WOMANにて「ダイバーシティ浸透度1位」

を獲得するなど、時代の後押しもあり、ダイバーシティ型組織として先鞭をとっています。

【参照:資生堂 ダイバーシティ&インクルージョン】

【参照:日経ドアーズ 「女性が活躍する会社 Best100 2017 表彰式」】

【参照:日本的雇用慣行を変える「ダイバーシティ経営」―女性管理職登用が経営パフォーマンスに与える影響―】

まとめ

いかがでしたでしょうか。組織形態について

- 世界共通の企業5大組織形態

- 組織形態は5段階の成長をしていく

- 組織形態の変革成功事例紹2社

をまとめました。特に、5段階成長では、自社の現在地がわかり、すべきことがわかったので安心されたのではないでしょうか。世界の多くの企業が今回まとめた組織形態の中で運営をしていますので、今後の事業展開の参考になるかと思います。

部下の貢献に逃さず感謝・称賛を伝え、成長を劇的にサポート「Unipos(ユニポス)」の詳細はこちら