-

2020年8月6日開催

-

タイトル:「転換期の人事の心構えと現場との信頼の築き方」

-

登壇:カルビー株式会社・常務執行役員 CHRO・武田雅子氏、株式会社ZENTech・取締役・石井遼介氏、Unipos株式会社・代表取締役社長・斉藤知明

▼今後のウェビナー情報はこちらよりご確認いただけます

コロナ禍により多くの企業が転換期を迎えています。あまりにも急激な変化は社員に不安をもたらし、チームや組織崩壊の危機につながる恐れもあります。

そのような事態において鍵を握るのが改革の旗振り役となる人事の存在です。現場と信頼関係をつくり、より良い組織へと導くためにはどうすれば良いのでしょうか。

今回、2020年8月6日にUniposウェビナー「転換期の人事の心構えと現場との信頼の築き方」を開催。

ニューノーマル時代の新しい働き方にいち早く取り組み成功したカルビー株式会社で常務執行役員・CHROを務める武田雅子氏と、

心理的安全性研究の第一人者「心理的安全性のつくりかた」著者であり、企業への組織開発コンサルティングをおこなうZENTech取締役 石井遼介氏をゲストに迎え、

転換期において人事は現場とどう信頼関係をつくっていけばいいのかについて話し合いました。

これからの時代の組織に求められる「心理的安全性」

ウェビナー前半では、石井氏が心理的安全性の重要性について解説を行いました。

石井氏はこれまでの時代を「正解のある時代」、これからの時代を「正解のない時代」と区分し、それぞれの時代で求められるチームの役割が変わってきていると説明。

正解がわかっている時代では「速く・安く・ミスなく つくること」が重要視されていましたが、何が正解なのか、何が売れるのかわからないこれからの時代では「挑戦を歓迎し、失敗から学ぶ」ことが大事になると述べました。

それに伴って、目標設定の仕方や予算配分、マネジメントのあり方も変化しています。たとえば「正解のある時代」は目標を「昨対で数%向上」のように設定していましたが、「正解のない時代」では「現状の延長線上にはないゴール設定」が重要になってきます。

予算の配分も、これまでは「選択と集中」型が一般的でしたが、これからは「探索と実験」型になっていくのだそうです。

「急速に変化する世界で、チームは『模索・実践から学習する』必要があります」(石井氏)

そして、この「模索・実践からの学習」を促進する重要な要素が「心理的安全性」だといいます。

心理的安全性の有無でチームはどう変わるのでしょうか。

仮にチームが心理的「非」安全な状態におかれている場合、メンバーは行動に対して「罰を与えられている」と感じてしまい、結果として「やらないこと・目立たないこと」が組織に適応するための最適解になってしまうのだそうです。

具体的には、次のような状態が心理的「非」安全なチームの特徴です。

- メンバーの提案に対して「それ、本当にうまくいくの?」と否定から入る

- 課題を見つけて報告しても褒められもせず仕事だけが増えてしまう

- せっかく新しいチャレンジをしても失敗すると評価が下がる

- 意見が対立すると人間関係にヒビが入る

- トラブルが起きると犯人探しになる

このような状態が続くと、メンバーは「チームのために行動すると罰を受けるかもしれない」という心理状態になってしまいます。

これでは「模索・実践からの学習」は難しいでしょう。

上記のような状態を脱するためには、健全に意見を戦わせ、生産的で良い仕事をすることに力を注ぐことが必要です。

そうすることで心理的安全性が高まり、結果としてチーム学習が促進され、中長期での生産性が向上するのだと石井氏は言います。

では、具体的にどうすれば心理的安全性を高めていけるのでしょうか。

現場のマネージャー、メンバー一人ひとりの言動はもちろん、実は人事の現場への向き合い方も、重要なカギを握っています。

カルビーの「新しい働き方」を成功させた要因は人事と現場の信頼関係

石井氏の解説を受けて、斉藤は人事と現場との関係について次のように意見を述べます。

「これまでの人事はいわば“性悪説”に立って現場を管理・指示・統制していた面がありました。厳しいルールを敷いてそれに反するようなら罰する、これでは心理的安全性は低いままです。これからの人事は“性善説”に立ち、現場のパフォーマンスを高められるよう支援していくべきです。そのベースとなるのが“信頼”ではないでしょうか」(斉藤)

人事と現場が信頼しあい、人事は現場のパフォーマンスを最大化できるよう支援し、心理的安全性も高まる組織――これを実現したのがカルビーです。

カルビーはコロナ禍においていち早くオフィスで働く社員約800人を対象に無期限のテレワークを導入。

さらに単身赴任の解除も一部認めるなど、ニューノーマル時代の働き方に一気に舵を切りました。

なぜカルビーはこれほどすばやくコロナ禍に対応し、働き方をシフトできたのでしょうか。

武田氏は理由の一つに「食品メーカーということもあり、安全安心の意識がつねに社内にあったため、危機への対応が素早かった」ことを挙げます。

カルビーがコロナ対策委員会を結成したのは1月30日。

最初は罹患リスク管理や休校対策のための休業ルールと補償、移動に関するルールの整備などを話し合っていましたが、次第に新しい働き方における仕事の質を上げるための話し合いにシフトしたといいます。

たとえばカフェテリアポイントの適用範囲の拡大やモバイルワーク規程の改定、MSツールの勉強会をオンラインで開催するなど、ニューノーマル時代を見据えた様々な取り組みが始まりました。

「私も居ても立っても居られなくて、役員のエールを社内に届けるブログリレーを始めたり、任意参加のオンラインワークショップを開催したり、コロナで不安になっている社員のためのカウンセリング窓口を開設したりしました」(武田氏)

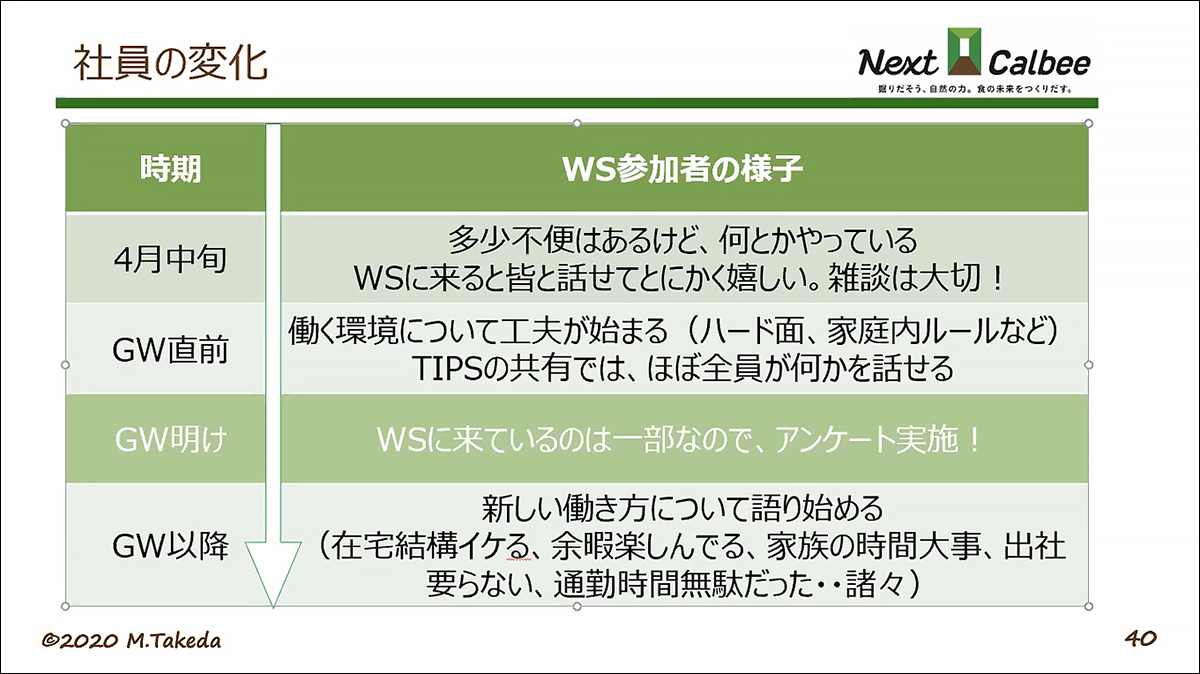

こうした全社をあげての取り組みは、社員の意識にも大きな変化を与えたといいます。

「オンラインワークショップも皆、楽しんでくれていました。最初の頃は皆と話せて嬉しいから参加するという感じでしたが、ゴールデンウィーク直前くらいになると、それぞれの働く環境についての工夫を話し合ったりTIPSを共有したりできるまでに変化してきました」(武田氏)

社員にアンケートをとったところ、「新しい働き方を今後も続けたい」と答えた社員は6割に達したといいます。

一般的に短期間でのこれほど大きな変化は社員にストレスを与えるもの。それをポジティブな動きにできたのは「カルビーの組織づくりの根底に、現場への信頼があるから」だと斉藤は分析します。

「挑戦しやすい環境があって、さらに武田さんが後ろでサポートしてくれることは社員にとってとても嬉しいことでしょう」(斉藤)

加えてカルビーにはもともと、テレワークに対応しやすい環境が整っていたといいます。モバイルワークやフリーアドレス、ペーパーレスなどは以前から実践されており、多くの社員に新しい働き方の素地があったのです。

そのうえで、武田氏は「環境が変わってもまじめに働く文化があり、トップの理解もあったことが大きかったと思います」と成功の背景を語りました。

「働きやすい環境」と「社員を大人扱いする」ことで信頼関係を構築する

会社と社員、人事と社員、役員と社員がしっかりと信頼関係で結ばれていたことでコロナ禍という大きな変化に対応できたカルビー。

では、同社のような信頼関係はどうすれば築くことができるのでしょうか。

斉藤は特に「人事と社員」の関係に着目し、次のように分析します。

「カルビーでは人事・経営が、現場の人たちが自由に働きやすい環境を用意し、社員を大人扱いすることで信頼を築いたのだと思います。働きやすい環境とはルールで縛るのではなく『ガイドライン』に沿った行動を促すことで作られます。また、社員を大人扱いするとは、社員を監視するのではなく『任せる』『権限移譲する』こと。放置するのではなく、自律的に進む場を用意するという関係性が信頼関係の構築につながったのでしょう」(斉藤)

さらに、人事が「性善説マネジメント」で社員に接することや、「オーセンティックリーダーシップ(ありのままのスタイルで自分らしく)」を発揮することも大切だと説明。

この点について武田氏も同意し、「自分が鎧を脱いでオープンマインドになることで、相手もオープンマインドになってくれる。相手よりもいつでも1枚多く鎧を脱いで接することが大事」と関係構築のポイントを語りました。

ウェビナー後半では武田氏、石井氏、斉藤によるディスカッションが行われ、ここまでの話をさらに掘り下げてトークを行いました。

まず、「経営陣の理解があったからこそ変化への対応が早かった」という点について、「どのように経営陣の中で合意したのか?」という質問が。

これについて武田氏は「社員に行ったアンケートの結果は大きかった」と述べ、「もともと新しい働き方を続けたい社員は多いだろうなと思っていましたが、それだけでは仮説にすぎません。アンケートをとったところ仮説が証明できました。アンケートの結果はファクトなので影響は大きいです」と説明。

これに斉藤は「とりあえずアンケートを取るのではなく、逆算してアンケートを取るというのがすばらしい。まず理想の組織を想像し、そこから経営側と合意するためにアンケートでファクトをつくる。すると合意しやすいという順番ですね」と大いに納得していました。

また、「なぜ社員がこれほど協力的になってくれたのか」という質問について、武田氏は「(新しい働き方への変化は)自分たちでどうにかしなければいけないことであり、自分たちにとってメリットの大きいことなんだと社員が気づいたから」と回答しました、

「テレワークを始めると、通勤時間や会議室が取れない問題などに対して、"あれ、実は必要なかったよね、悩む必要なかったよね"ということに気付いてしまって、それがわかるともう戻れないんです」(武田氏)

そうしたカルビーの新しい働き方サポートにも活用されているのがUniposです。カルビーでは、本社と工場の一部で、Uniposを導入しています。

「工場は分業が進んでいて、コミュニケーションをとるメンバーが限られます。Uniposを導入したことで、工場長からは『誰と誰がどんなつながりを持っているのかよくわかり、これまでにない発見があります』というコメントをもらっています」(武田氏)

また、これまではなかなか見えていなかった製造部門とバックオフィスの“感謝”によるつながりも、Uniposを使うことで明らかになったといいます。

「Uniposを導入したことですごく良い効果が見られているので、継続して利用したいと考えています」(武田氏)

* * *

コロナ禍による大きな変化にいち早く対応し、新しい働き方へスムーズにシフトチェンジしたカルビー。その背景には経営・人事と社員の信頼関係、管理ではなく支援で現場のパフォーマンスを引き出す、心理的安全性を高める組織づくりがありました。

ニューノーマル時代において人事はどのように現場と向き合っていけばいいのか、大きなヒントが得られたウェビナーになったのではないでしょうか。

<登壇者プロフィール>

■カルビー株式会社・常務執行役員 CHRO・武田雅子氏

1968年東京生まれ。89年に株式会社クレディセゾン入社。全国のセゾンカウンターで店舗責任者を経験後、営業推進部トレーニング課にて現場の教育指導を手掛ける。その後戦略人事部にて人材開発などを担当し、2014年人事担当取締役に就任。2016年には営業推進事業部トップとして大幅な組織改革を推進。2018年5月カルビー株式会社に転職、翌年4月より常務執行役員。全員が活躍する組織の実現に向けて人事制度改定など施策を推進中。

■株式会社ZENTech・取締役・石井遼介氏

東京大学工学部卒。シンガポール国立大 経営学修士(MBA)。神戸市出身。

「心理的安全性」の研究者として、チーム・組織のパフォーマンスを科学し「心理的安全性」の計測尺度・組織診断サーベイを開発すると共に、ビジネス領域、スポーツ領域で成果の出るチーム構築を推進する。2017年より日本オリンピック委員会より委嘱され、オリンピック医・科学スタッフも務める。

著書に『心理的安全性のつくりかた』(日本能率協会マネジメントセンター)がある

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

変化に対応できる強くしなやかな組織をつくるための「Uniposウェビナー」とは

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

働く仲間同士、異なる部門同士、企業と個人が相互理解を深めたら、組織はもっと強くなる。「あなたの組織を一歩前へ進めるUniposウェビナー」は、変化に対応できる強くしなやかな組織をつくるためのウェビナー。コロナ危機をきっかけに2020年5月開始し、毎回数百名の方にご参加いただいています。

組織課題解決やSDGsのプロ、識者、実践者を毎回ゲストにお呼びし、予測不可能な時代を生き抜く組織のあり方を共に考え、実践のヒントをお伝えします。みなさまお誘い合わせの上、お気軽にご参加下さいませ。

▼過去ウェビナー参加者様の実際の声

「経営陣や上層部に対してのアプローチに悩みを持っておりましたが、今回の講演で素敵なヒントをいただくことができました。どうもありがとうございました。」

「今まで何度か同テーマのセミナーに参加しましたが、一番腑に落ちる内容が多いセミナーでした。 又、参加させて頂きたく思います。」

「いまプロジェクトを担当していますので本当に助かりました。」

「いくつものヒントをいただけて、同じように悩んでいる方が大勢いることもわかりました。今は、さぁどこから手をつけようか、と前向きに考えています。」

「目から鱗で感動しました。」

▼次回ウェビナー情報はこちらよりご確認いただけます

運営メディア:「あなたの組織を一歩前へ ONE TEAM Lab」 https://media.unipos.me/

主催社Unipos公式サイト:https://unipos.me/ja/