組織風土を改革し現場力を高めよ

専門家と実践企業から学ぶ具体的手法

“本ウェビナーの ポイント”

- なぜ今、カルチャー変革を行わなければいけないのか、 専門家と実践企業の視点から 理解できる

- 後の日本企業の組織づくりに不可欠な「風土改革」について理解が深まる

- 績や売上の向上に繋がる「現場力」について理解できる

- 土改革プロジェクトを進める実践者から攻めの組織戦略を築く 具体的な方法が学べる

これからの時代において、企業が持続的な競争優位を確立するには「健全なカルチャー(組織風土・文化)」が欠かせません。

しかし、目に見えない企業資産である組織風土については曖昧に理解している経営者も多く、その本質を捉えられずにいます。

組織風土とは何なのか。健全な組織風土を醸成するには、どのように改革に取り組めばいいのか。

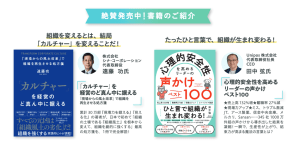

今回は累計30万部の大ベストセラー『現場力を鍛える』『見える化』の著者であり、経営コンサルタントの遠藤 功 氏による特別講演を実施。

さらに、風土改革プロジェクトに取り組むウシオ電機株式会社と東洋紡株式会社の2社からキーマンが登壇。

風土改革の取組内容紹介と、遠藤氏を加えた3者によるディスカッションも実施しました。

参加者の満足度も非常に高く、アンケートでは全員が「満足」~「大変満足」を選択したイベントとなりました。

風土改革とは「組織の主体性を取り戻す」こと

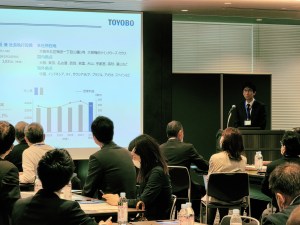

▲九段会館で行われたオフラインイベントは、満席での実施となりました。参加者同士の交流も行われ、大盛況でした。

▲九段会館で行われたオフラインイベントは、満席での実施となりました。参加者同士の交流も行われ、大盛況でした。

遠藤氏は三菱電機や外資系戦略コンサルティング会社を経て、現在はシナ・コーポレーションの代表取締役を務める人物です。

2016年まで早稲田大学ビジネススクールの教授も務め、多くの企業で次世代リーダー育成を目的とした企業研修に携わっています。

そうした経験から、遠藤氏が強調するのは組織における「風土改革」の重要性です。

遠藤氏が言う風土改革とは、具体的にいうと「組織の主体性を取り戻す」こと。

従業員が命令されて動くのではなく、自らの意思で動くこと。現場から様々な意見や改善提案がボトムアップで上がってくること。

そうした主体性を醸成することこそが、風土改革の目標といいます。

しかし、実際に風土改革を実践できている企業は多くないと遠藤氏は指摘します。

その理由は、日本の組織の多くがこれまでトップダウン型で運営されてきたからです。

「大事なのは現場である」と遠藤氏は断言します。

「どんな組織でも、価値を生み出しているのは現場です。現場が主体性を取り戻し、主体的に動く。

そんな組織風土にしていかないといけないのです」(遠藤氏)

とはいえ、風土改革はそう簡単に実現できるものではありません。

なぜなら、そもそも「風土」が何なのかさえもわかっていない経営者が多いからです。

たとえば、「組織風土と組織文化は明確に違うもの」だと遠藤氏は言います。

具体的には、組織の土台となるのが組織風土であり、組織風土が健全であれば風土の上に組織文化が形成されます。さらに、その上に生まれるのが現場力なのです。

組織風土の劣化が引き起こす組織への影響

風土が劣化した組織では現場が疲弊し、業績にも悪影響が出てしまいます。さらに、時には不正や不祥事が横行してしまうリスクがあります。遠藤氏によると、不正や不祥事が起きてしまうのは現場ではなく組織全体の問題なのだといいます。組織が現場に対して「不正に手を染めざるを得ない」状態に追い込んでしまっているのです。

「組織風土の劣化」について遠藤氏はさらに踏み込みます。遠藤氏によると「組織にも感情が存在する」とのこと。

この組織の感情がネガティブになると、結果として現場からは活力や主体性が失われ、「活力枯渇病」に陥ってしまうのだそうです。

組織を劣化させる起点になるトップや幹部の特徴について、遠藤氏が挙げるキーワードが「ドブにコマ」です。

これは、「どなる(パワハラ)」「ぶれる(意志薄弱)」「にげる(決めない)」「こまかい(まかせない)」「まるなげ(責任放棄)」の頭文字を取ったもの。

パワハラを行い、意思が弱く決断できず、細かい部分まで口を出すくせに責任は放棄する――このようなトップや幹部、上司がいる組織は風土が傷んでしまう可能性が高いといえます。 次に遠藤氏は多くの日本企業が抱える2つの問題点を挙げます。

まず、「イノベーション(新たな価値創造)が起こせない」こと。そして、「エフィシェンシー(経営効率の最大化)ができていない」ことです。

その理由もやはり、組織風土の劣化です。「組織風土とは、いわば組織の“土壌”である」と遠藤氏は説明します。

組織を樹に例えるなら、幹となるのが事業であり、花や実は事業から生まれる利益です。これらは外から見てもわかりやすいので注目されやすい部分です。しかし、他にも重要な部分があります。それが、土壌であり根っこです。

土壌が組織風土にあたり、根っこは組織のケイパビリティにあたります。共に事業や利益を支える重要な要素ですが、普段はあまり目立ちません。ですが、土壌が傷んでいては種をまいても芽は出ないし、根っこもやせ細ってしまいます。すると幹に水分も送れず、花や実がつくこともありません。

「経営者はもっと樹の足元に目を向け、外から見えない部分を大事にする必要があるのです」(遠藤氏)

健全な風土から文化が生まれ、組織能力につながる

組織の最終的な目的はビジネスの成功です。ビジネスを成功させるには競争力が必要であり、競争力の源泉となるのが「現場力」です。

この現場力を高めるために、健全で良質な組織風土が不可欠です。 遠藤氏は現場力には2つの意味があると言います。

まず、「組織能力」としての現場力です。これは、卓越した実行能力であり、競争優位性や模倣困難性を指します。

多くの人がイメージする現場力もこの意味でしょう。

しかし、現場力はそれだけではありません。遠藤氏が挙げるのが「組織風土」としての現場力です。

すなわち、企業運営の基盤であり、現場の自主性や自発性、自律性のことです。

この「組織風土としての現場力」を高めずして組織成長はありえないのです。 「現場力」という言葉は、「現場」と「力」という言葉の組み合わせからできています。

業界を問わず「現場」は問題だらけであり、その問題を解決するのが「力」です。つまり、現場力とは「問題解決力」と言い換えられます。

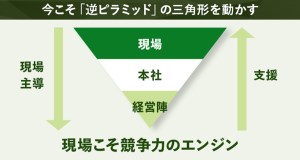

現場力を高めるには、組織の在り方を根本的に見直す必要があります。多くの組織は経営陣がトップに立ち、現場を下に置くピラミッド型組織になっています。

しかし、現場力の高い組織は逆に現場を上に置き、本社本部や経営陣がそれを下から支える“逆ピラミッド型”になっているのです。

「主役は現場であり、現場こそ競争力のエンジンです。経営陣は現場をサポートする存在でなければなりません」(遠藤氏)

このような逆ピラミッドを作り上げるには、まずはトップが変わる必要があります。

まずはトップが範を示し、弱い部分を放置せずに対処し、組織の長所を伸ばし、広げる。それこそが組織風土改革の第一歩なのです。

また、現場からカルチャーを創造するためには、3つのピラミッドで考えるべきと遠藤氏は言います。

すべての土台となるのは「自由闊達な組織風土」です。自由にものが言えて、主体的に動ける風土を担保することが大事です。

すると、その上に「挑戦する組織文化」が形成されます。

この組織文化と現場力が結びつくことで、ピラミッドの最上階に位置する「卓越した組織能力」が生まれるのです。

「なにより大切なのは社員一人ひとりが主体的に挑戦する組織文化を醸成すること。

そのための前提条件が、健全で良質な組織風土をみんなの手でつくることなのです」(遠藤氏)

ウシオ電機が「働きがい改革」で取り組む風土と文化の改革

ここからは、実際に組織風土改革を進める2社の担当者が登壇。

それぞれの企業における取り組みについて紹介しました。

まず、登壇したのはウシオ電機 経営統括本部 人事部の藤田耕治氏です。

ウシオ電機は2020年度から「働きがい改革」を進めており、人事部では「人材・制度・文化」という3つの柱を設けているといいます。

このうち、「文化」こそが、本講演のテーマでもある組織風土改革にあたります。

もともと、ウシオ電機には働き方の変化や価値観の多様化により、いくつかの課題が生まれていました。

たとえば、コミュニケーションの複雑化や、お互いの働く環境が見えづらいという問題、日頃の成果や貢献にスポットが当たりにくく、リモートワークにより感謝や褒められる機会が減ってモチベーションが上がりづらいといった課題です。

「このままでは新しいアイデアを出したり、チャレンジしようという気持ちが芽生えにくくなると考えました」(藤田氏)

そこで、同社が取り組んだのが、心理的安全性の向上と、世代や部署、組織を超えた相互理解、コミュニケーションの活発化です。

そのための必要なポイントは4つ。自分の仕事がどう役立っているのか、貢献できているのかを実感できること。

互いに興味を持ち、感謝を伝え、学び合えること。目標やミッションを共有できること。

リアルな「場」を代替するコミュニケーション手段を提供することでした。

そのために同社が導入したのがUniposです。ウシオ電機では、Uniposを「U-spot」という名称で導入し、社員同士が感謝や称賛を送り合うことで、モチベーションアップや心理的安全性の向上、バリュー浸透につなげているのです。

さらに、Unipos以外でも選抜型の育成プログラムなども実施し、社員が生涯を通して自らキャリア形成できる会社へと変革しています。

Unipos のやりとりを通して、感謝し合う文化を作り、さらに学び合う文化、高め合う文化へとつなげていきたい。Uniposでは管理職から一般職への投稿や、他部署への投稿の割合が多く、部署や立場を超えたコミュニケーションが図られている。「自部署では多様な考えが評価されているかどうか」や「自分の仕事はチャレンジングでやりがいがあるかどうか」といったテーマでアンケートを取ったところ、Uniposを多く使っている部署はそうでない部署よりも15pt以上も高い値が出る結果となった。Unipos での日頃の感謝・称賛・エールが影響しているのでは。

制度や業務と風土改革を同時に進める東洋紡の取り組み

続いて、東洋紡 カエル推進部長 山東尚央氏より、同社における組織変革の取り組みが語られました。

山東氏が所属するカエル推進部は、2018年に設立された社長直轄の部署で、社内の組織改革推進を担っています。

同部署誕生のきっかけになったのは、当時の東洋紡で様々な問題が顕在化したことだったと山東氏は話します。

「過去4回の中期経営計画の未達、そしてコンプライアンス上の問題などがあり、その原因を探ったところ多くの原因が明らかになりました。

特に真因は、業務が属人化したり、コミュニケーション不足で「見ない、聞かない、言わない」風土ができてしまったりしていたことでした」(山東氏)

そこで発足したのが「カエルプロジェクト」でした。カエルとは「変える」ことを意味します。

同社は「制度」を変える、「仕事」を変える、「意識」を変えるという3点を打ち出し、組織変革への一歩を踏み出しました。

さらに、企業理念体系として「PVVs」を制定。Pとはプリンシパル、つまり「理念」であり、Vとはビジョンとバリュー、つまり「目指す姿」と「大切にすること」を意味します。そこにS、つまり東洋紡の「スピリット」を加えたPVVsの浸透を図りました。

同社の取り組みで特徴的なのは、制度や業務、風土の改革を同時並行で進めたことです。2018年から2019年にかけて、同社は人事考課改訂や多面評価制度の導入などを行い、制度を改革。同時に目指す働き方の構想や業務の棚卸し、改善を進め、仕事の内容自体も変革していきました。

2020年度からは人事制度改革やデジタル戦略・マーケティング戦略の策定に加えて、業務標準化やチーム力アップを目指しており、今後は社員の「心をつなぐ」施策にも力を入れていくとしています。 そのために同社が導入を検討しているのがUniposです。

山東氏は、Uniposで感謝を見える化し、部署内外の関係性をさらに向上させることを期待していると語りました。

Uniposは現在、トライアルとして一部の社員に使ってもらっている。同僚同士、あるいは上司から部下へ、部下から上司へと、様々な関係性の社員間でUniposが送られている。Uniposをもらった側はもちろん、送った方としてもハッピーな気持ちになれるし、社内の人の仕事ぶりや関係性が見えるのも嬉しい。従業員からも、「デジタルだけでなくリアルでも話しやすくなるなど、関係性に良い影響が出ている」「良い行動をした本人にUniposを送ると、その人の上司にも知ってもらえる機会になる」といったポジティブな声が出ている。

守り一辺倒の風土改革から攻めの改革へ

講演後半では、遠藤氏、ウシオ電機 藤田氏、東洋紡 山東氏の3者によるディスカッションが行われました。 その中で、遠藤氏は多くの日本企業の弱点として「風土改革が守り一辺倒になっている」ことを指摘。「サッカーで例えると、ゴール前を11人で守っているようなもの。それでは勝てない」と述べ、「守りも必要だが、攻めとのバランスが大事。攻めて、挑戦することで、ウイニングカルチャーを手に入れることが風土改革の目的」としました。

これに山東氏は、「東洋紡はまさに“攻める”ことを忘れた組織だった」と応じ、「東洋紡は長く構造改革を続け、最近になってようやく苦境を脱出できた。

ところが、ずっと構造改革ばかりやっていたせいで、挑戦の仕方を忘れた組織になってしまった」と分析しました。

また、カエルプロジェクトという名称について、「プロジェクトというと、一時的なものだと社内で思われてしまう」とした上で、「一時的な変化ではなく、恒久的に変え続けていくということを社員に伝えている」と話しました。

合理性だけでなく、組織の感情を大切に

一方、藤田氏は「組織の拡大とともに分業化が進み、他部署が何をしているのかわからなくなる」という課題を挙げ、「他者を知らないと気づかいもできなくなり、自分だけがよければいいと考えてしまうようになる」と指摘。「その状況を変えるのに、気軽に他者のことを知れるUniposが適している」と述べました。

また、Uniposの導入については「最初は世代間ギャップがあり、年配層には反対する人もいた」としながらも、「そういう人ほど使ってみるとヘビーユーザーになってくれる」と意外な事実を明かしました。

これに遠藤氏は、「上の人たちは褒められ慣れていないから褒め方を知らないだけ。上の人たちの意識が変わっていくことが大事」と応じました。

さらに、遠藤氏は「組織はとにかく合理性を重視しがち」としながらも、「合理性も大事だが、組織は感情を持っている。

合理性一辺倒になると、組織は毀損してしまう」とコメント。これに藤田氏は「感情面でのすり合わせが重要。

ウシオ電機でも感情の部分を大事にしている」と述べた上で、具体例として「経営層やマネジメント層と社員が対話するなど、地道にお互いを知る機会を大事にしている」と同社の取り組みについて紹介しました。

最後に、遠藤氏は「組織には“重さ”がある」とした上で、「上の人間は組織の重さがわからないもの。

下の人間ほど重さを感じており、上の人間はそのことを自覚しなければならない」と指摘。

「重くなってしまった組織の中で、“どんどん意見を言いなさい”といっても誰も何も言えない。

組織が重くならないようにするには、組織の感情について考えることが重要」と話しました。

組織の活性化や風土改革は一朝一夕で実現できるものではない。思いつきで断片的に施策を行うのではなく、組織分析をした上で必要な施策をしっかりと行うべきである。ウシオ電機や東洋紡の特徴は、体系的かつ戦略的に取り組んでいること。Uniposもそんな取り組みの1つだ。たとえばGoogleも積極的にピアボーナスを導入しており、だからこそ健全な組織風土を築けている。2社の取り組みは時間こそかかるかもしれないが、5~10年後には強固な組織風土が生まれているだろう。

これからのビジネスの成功には、強靭な「現場力」が欠かせません。

その現場力を生むのが組織文化であり、組織文化を育むのが健全な組織風土です。変革は簡単ではありません。

思いつきでやみくもに施策を行うのではなく、しっかりと組織分析を行った上で、体系的に実施していく必要があります。

本イベントに登壇したウシオ電機、東洋紡の2社の取り組み、そして遠藤氏の講演を参考に、風土改革に着手してはいかがでしょうか。