2023年2月6日に、Unipos株式会社代表取締役社長CEO田中弦が登壇した「統合報告書を全部読んでわかった人的資本開示」が開催されました。世の中に発表されている各企業のの人的資本開示を見ながら、注目すべき点をピックアップし、わかりやすく解説するウェビナーの第一回目です。

今回はウェビナーレポとなっております。実際に投影された資料を参照しつつ、書いていこうと思います。

「統合報告書を全部読んでわかった人的資本開示」は、統合報告書を独自の5段階評価で分析し、4000社の中から見つけた「珠玉の推し報告書(成功事例とも言える良い統合報告書)」を紹介するという形で進行しました。

人的資本開示は、企業にとっての約束であり、責任や想い、意志をこめることができるため、 非常に慎重に伝えることが大切です。今回のウェビナーで、みなさんが思っている人的資本経営についての見方や捉え方を変えるつもりだと話していました。

人的資本経営は余裕がある、体制の整っている会社がやるものなのでしょうか?

実はそうではないと田中は言います。では一体、どのような会社が行うべきなのでしょうか。

以下詳しくレポートに書いていこうと思います。

※記事の内容はウェビナー開催時点(2023年2月)での報告書についての内容となります。

目次

非表示

]- 日本の企業復活には人が大事。そのための人的資本の情報開示。

- 業界別で見る人的資本開示格付けランキング

- 人的資本の報告書において、数字開示、目標なし、受賞アピールは人的資本開示とは呼べない

- 田中弦の推し報告書その1「丸井グループ」

- 田中弦の推し報告書2:キリンホールディングス

- 田中弦の推し報告書3:北國フィナンシャルホールディングス

- 田中弦の推し報告書4:NSG(日本板硝子グループ)

- 田中弦の推し報告書5:アサヒグループホールディングス

- 田中弦の推し報告書6:マンダム

- 人的資本開示において「経営戦略」と「独自開示」のセットは最強

- 人的資産が特に大事な業種(装置産業以外)では独自開示を使ってステークホルダーと対話する

- エイジダイバーシティの問題について開示している会社は4000社中たったの3社

- 若手の自主性、やりがいにフォーカスして開示している企業とは

- 人的資本経営の順番は風土→文化→能力、そして開示

- 人的資本経営に有用なサービス「Unipos」

- まとめ

日本の企業復活には人が大事。そのための人的資本の情報開示。

人的資本の情報開示率は、現在の日本の上場企業において24%以下と1/4以下。開示充実度格付けにおいて大事と考えたポイントとは

2023年2月(ウェビナー開催時点)では、日本のプライム・グロース市場上場企業3,857社のうち、何らかの人的資本開示をしている企業は957社と、24%以下の開示率となりました。

24%の中でも、開示充実度で見てみると、簡素なものから、とても読み応えのあるものまでさまざまでした。

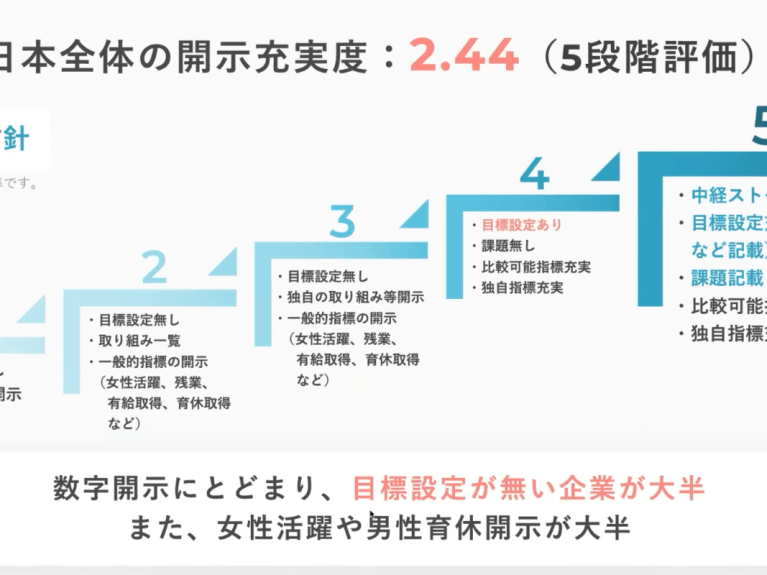

田中の今回の格付けの定義詳細については、以下の表をご覧ください。

日本全体の開示充実度ランキング(5段階評価)それぞれの点数の内訳とチェックポイント

ランク1

・開示設定なし

・またはほぼ開示なしランク2

・目標設定なし

・取り組み一覧

・一般的指標の開示(女性活躍、残業、有給取得、育休取得など)ランク3

・目標設定なし

・独自の取り組み等開示

・一般的指標の開示(女性活躍、残業、有給取得、育休取得など)ランク4

・目標設定あり

・課題無し

・比較可能性指標充実

・独自指標充実ランク5

・中経ストーリーと連動

・目標設定充実(数字など記載)

・課題記載

・比較可能指標充実

・独自指標充実

評価は5段階にわかれ、チェック項目の内容に差があります。 特に平均の3から4に分かれる分水嶺で言うと、「目標設定を設けているか」が判断基準だと話しました。

例えるならば、「女性管理職比率が20%です」という会社で、「20%」と発表するだけでは評価は3となります。「3~5年以内に30%にします」という目標を立て、そのために何をするのか、すべきなのかを記載している企業であれば、評価としては4に該当するということでした。

現在の日本の上場企業が公開している人的資本の情報開示の内容を見てみると、ほとんどが「現状の記載(目標のない現状での数値開示)」にとどまっているものが多く、ランクとしては3に該当する企業であったと言うことでした。

その他にも、2と3のランクの違いは「独自の取り組みがあるかどうか」で、1と2の違いは、ご覧のとおり、開示の項目の詳細の粒度によって違うとのことでした。

よって、他要素を鑑みても、総合的に言えば、現在開示されいている日本の統合報告書の開示充実度は2.44という評価になりました。

4と5の違いについては、大きく乖離があり、4で見据えた目標設定について、経営の中経のストーリーと連動させることができているか、目標設定においても、詳細な数字も記載できているかどうか、その上で、課題も発見し記載することができているか、などの違いがありました。

ちなみに、人的資本開示が充実している(5点と4点)企業は上場企業の4%しかいないとのことでした。

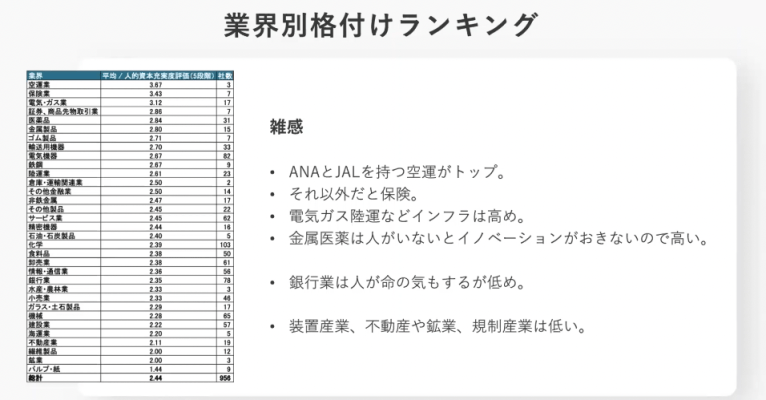

業界別で見る人的資本開示格付けランキング

人的資本開示をしている企業の中で、業界別にソートをかけたのが下の図です。

顕著な偏りは見受けられませんでしたが、特に「装置産業」や「不動産」「工業」「規制産業」 など、元々あるものに対しての資産が多いものは、開示率が低かったそうです。

その他にも、プライムとスタンダード市場で見比べると、5段階評価でプライム市場の上場企業の相対評価が2.50なのに対して、スタンダード上場企業は1.57と差が出ていました。これはどちらが悪いかと言う話ではなく、事実として開示内容に差があるだけで、これから伸び代は大いにあるしこれからやっていこうということなのだと話していました。

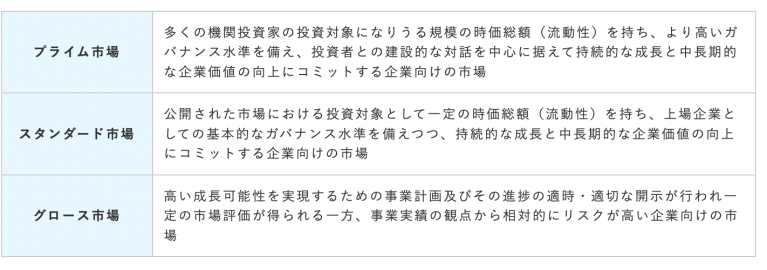

参考:以下プライム、スタンダード企業の区分けについて詳細

※出典:東京証券取引所「市場区分見直しの概要」https://www.jpx.co.jp/equities/market-restructure/market-segments/index.html

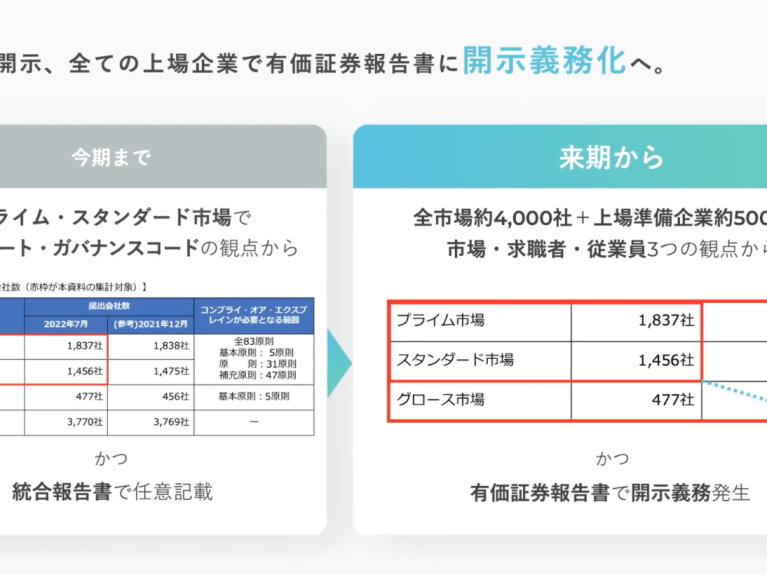

来季(2023年6月)から全上場企業が人的資本の情報開示について「戦略」と「指標及び目標」について開示義務が発生

先出の「女性管理職が20%」という事実を開示情報として提示でも問題がなかったのですが、上記発表において「指標及び目標が」開示義務として設定されたことで、有価証券報告書に記載する内容が「現状を踏まえた目標とそれに伴う指標の設定」が必須になってくると言うことになるのです。(先ほどの評価指標で言えば4・5レベルの情報開示が必要に)

それに加え、国際指標ISO30414に従って「比較可能な項目(離職率、女性管理職、残業時間)」などだけではなく、その企業の独自の取り組みや目標、指標も記載するという取り決めがなされています。比較可能性のある開示事項の適切な組み合わせ、バランスを確保する必要があると言うことなのです。

他にも、金融庁のパブリックコメントから読み取れることは「規定演技ではなく、かなり自由演技ができるように環境を作った」と読み取ることができるので、つまり「皆で学び合い、共に創ろう」という理解ととれます。

金融庁からのコメントを見ても、人がこれから国の資産として成長していくことができるのかを模索していることを読み取ることができるのです。

人的資本の報告書において、数字開示、目標なし、受賞アピールは人的資本開示とは呼べない

ここからは、田中による「推し報告書」の発表に移りました。前段として、「数字開示、目標なし、受賞アピールのみ」という例を提示していました。

女性管理職比率にしても、比率のみの開示では内容が読み取れず評価されないのと、360度評価についても採用されているのみで、今後の展開が掲載されていないのであれば載せる意味を持たないと言うことでした。

よって、現状ほとんどの上場企業が上記に挙げたような「取り組みや制度のアピール合戦」になっており、肝心の「目標」については未記載の企業がほとんどだったということでした。(※そもそも、女性活躍系の指標については、301名以上の雇用をしている事業者に関しては開示義務が発生しているとのこと)

人的資本の定義とは

人的資本経営を語るにあたって、まずは人的資本についての基本的なおさらいをしました。

経済産業省による人的資本の定義とは「人材を資本として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業の価値向上につなげる経営のあり方」です。

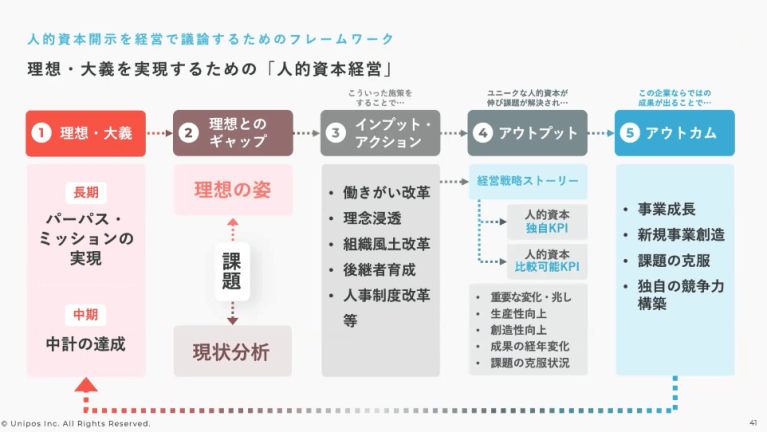

その定義をもとに田中が導き出したフレームワークが以下です。

1:理想と大義 長期的目標:パーパス、ミッションの実現 中期的目標:中計の達成

2:理想とのギャップ 現状分析をし、理想の姿とのギャップについて明らかにする

3:インプット・アクション 課題を踏まえて、必要とされる方法や改革論をインプット

4:アウトプット 自社に当てはめた経営戦略ストーリーを立てる ・人的資本の独自KPI ・人的資本比較可能KPI そのほかにも ・重要な変化や兆し ・生産性向上 ・創造性向上 ・成果の経年変化 ・課題の克服状況

5:アウトカム 上記掲げたKPIの達成によりもたらされることが ・事業成長 ・新規事業創造 ・課題の克服 ・独自の競争力構築

このサイクルを回すことで、人的資本経営が回っていくとのことでした。

今までは、インプットやアクションのみで、単なる「取り組みの発表、アピール」であったことに対して、今後は4、5に見られる目標数値の表示やアウトカムの公表の需要が高まってくるとのことでした。

田中弦の推し報告書その1「丸井グループ」

丸井グループは3代目社長になった際、過払金の法制が変更になり、対応に追われ一気に業績が赤字になり、経営危機になってしまった時期があったそうです。

いよいよ経営が危ういとなったタイミングで、人的資本経営の方針を大きく変えることにしました。

先出にあったような「人的資本経営、人的資本開示は余裕のある企業がやるもの」ということではなく、丸井グループのように「余裕のない、根本から経営を変えなくてはいけない危機的状況」で人的資本経営に取り組む企業もいるということです。

特出すべき点:独自の数字開示が非常に多い

先ほどのフレームワークの4に該当する「人的資本の独自KPI、比較可能KPI」についての開示が、とても多岐に渡ると言う点が特出すべき良い点の1つめです。独自指標の例で言えば「手挙げの文化」「グループ間異動の比率」です。

社員1人1人の自主性を促す取り組みや、さまざまな会社や部署を経験することが将来的な事業成長、独自の競争力構築へとつながっていくのです。

手上げ比率で言えば全社員に対して82%の比率、「グループ間の異動」については、77%の社員が職種を変更し、そのうちの86%が自分の成長を実感じているという数値が出ています。

この取り組みによって、丸井グループに向けられる知覚を変えたかったということでした。

取り組み始め当初、丸井グループ=小売業、代理店販売というイメージから、さまざまなユニークな取り組みをしている店舗を積極的に誘致する、自立した組織、能動的な会社であるということを社内外に認知させることで、他の企業との差別化を図ったのです。

田中弦の推し報告書2:キリンホールディングス

特出すべき点:フレームがわかりやすい

キリンホールディングスの特出すべき良い点は、フレームがわかりやすいということです。

以下の図のように、現状の課題を整理しまとめ、それに対しての現状の開示と相対する目標、時点での開示目標が一目瞭然であるということ。

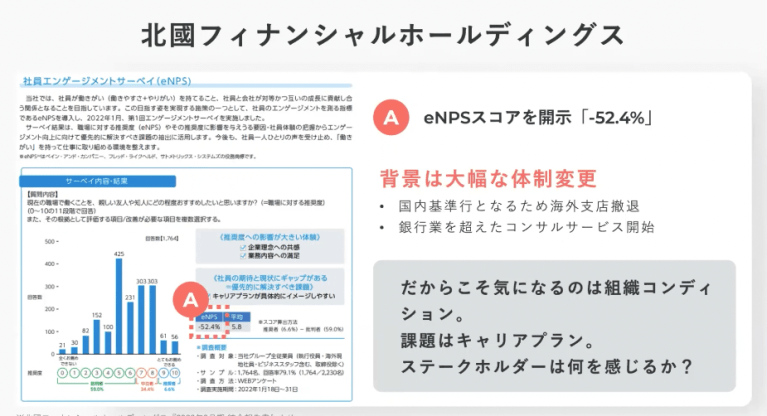

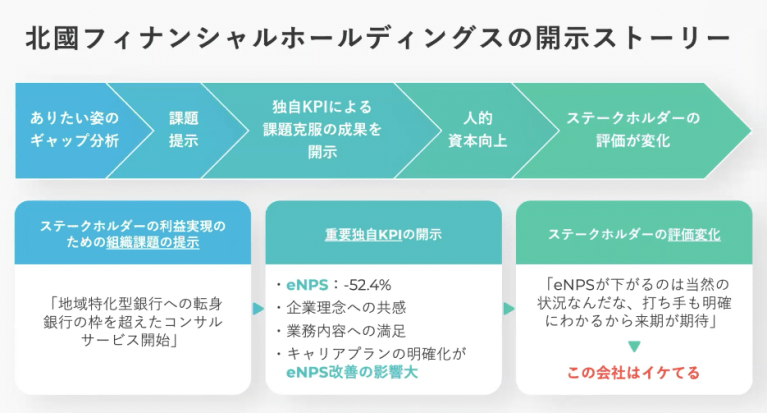

田中弦の推し報告書3:北國フィナンシャルホールディングス

特出すべき点:eNPSスコアを開示「-52.4%」

続いて、北國フィナンシャルホールディングスです。この会社の特出すべき点として挙げられるのがeNPS(自分の職場を知人や家族にお薦めしたいかどうかの指標)を詳らかにしていること。

これはとても勇気のいることです。読み解くとつまり、北國フィナンシャルホールディングスの社員は、計測時点で自分の職場を知人や家族にお薦めしたくない人が52%いるという現状を見せています。

ただ、eNPSの平均値は日本国内で「-61.1※%」だそうで、マイナス数値がダメということではないそうです。 引用元※eNPSは何によって上がるのか ̶16業界eNPS調査結果

これをなぜ公開しているのか?という点でフレームワークに当てはめてみると、以下のようになります。

現在の地銀としての業務ではなく、少子高齢化の中で地域特化型銀行への転身をしたい。

そう考え課題を設置し、現状把握としてeNPSのリサーチを行い、現状と将来への目標に対する不安がどれだけ数字に表れているかを認識し、将来的に会社の目指す方向を提示することで現状とのギャップを各ステークホルダーに提示することができれば、将来、つまり今後の会社への期待値を高めることが可能となるのです。

つまり「今は組織改革の最中であるからして、eNPSが下がるのは当然の状況なのだ。ただ、打ち手もしっかり明記していることでこの会社は来季が期待される」という判断をしてもらうことができるのです。

つまり、現状把握をしっかりと行うことで、信頼をしていただけるような開示内容となっています。とても誠実だということがわかりますね。

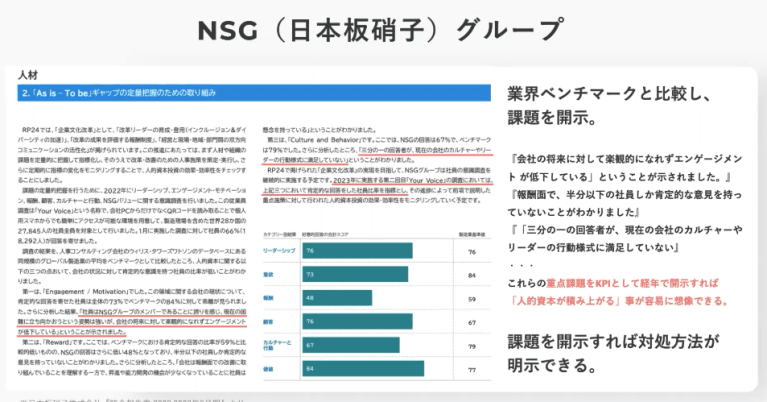

田中弦の推し報告書4:NSG(日本板硝子グループ)

特出すべき点:人材について、業界ベンチマークと比較し、課題を開示

日本板硝子グループの特出すべき良い点は、人材について、業界ベンチマークと比較し、課題を提示していることです。

会社のネガティブな情報を正直に公開。

「会社の将来に対して楽観的になれずエンゲージメントが低下している」「報酬面で、半分以下の社員しか肯定的な意見を持っていない」「3分の1の回答者が、現在の会社のカルチャーやリーダーの行動様式に満足していない」・・・

このように、一見ネガティブに見えそうな内部情報を積極的に開示することで、今後の人的資本経営への取り組みの本気度や、姿勢を読み取ることができ、対処方法についても明示することが可能であるということ。

会社、役員の覚悟が垣間見える開示情報となっています。

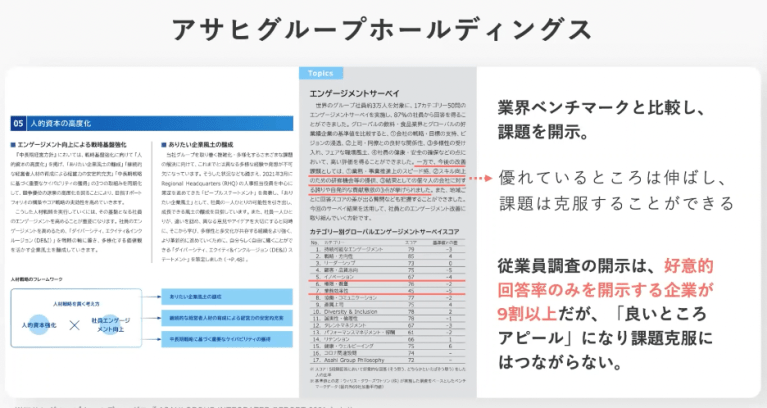

田中弦の推し報告書5:アサヒグループホールディングス

特出すべき点:こちらも同じく、業界ベンチマークと比較し課題を提示。

優れているところは伸ばしつつ、課題を克服するために何をするかという具体的な話をするようになっています。

この2社の開示内容から、「従業員の開示を、好意的回答率のみの掲載ではなく、悪いところ(改善点)も見せることでステークホルダーに理解してもらおうという姿勢を見ることができるようになっている」という部分が、田中的にはとても推しと思えるポイントであり、将来的に企業の事業成長を見ていきたいと思わせることのできる報告書になっているとのことでした。

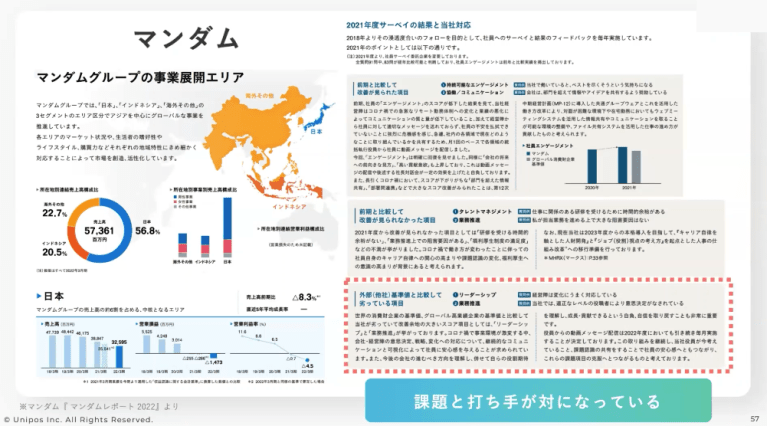

田中弦の推し報告書6:マンダム

特出すべき点:前期と見比べて劣ったところについて詳細に明記している

マンダムで言えば、「リーダーシップ」と「業務推進」において、グローバル基準より劣ってしまった項目として表記。それに対して、打ち手として取り組んでいることを明記をしているため、とても読みやすくわかりやすい報告書になっているということです。

田中は「「課題」は「人」によって解かれるものであり、だからこそ人的資本を積み上げることが重要」と語り、成果は独自KPIに成果として現れてくると話します。

課題の解決が、パーパス実現や中継の実現に接続していくのだと言いました。

人的資本開示において「経営戦略」と「独自開示」のセットは最強

ツムラ:2ページを使い、戦略の「対話」を経年で開示

経営戦略の1つとして「対話」を掲げているツムラは、プレ財務資産(非財務資産)の開示をより充実加速し、組織、人的資本に投資するというお題目のもと、「理念浸透サーベイ」と「対話指数」とした独自KPIを立て、経年でどのように対話が増えてきたかをグラフ化。

5点満点において2017年は3.97だったスコアが2021年では4.02と改善。明らかに対話が進んでいる会社として打ち出すことに成功しています。

人的資産が特に大事な業種(装置産業以外)では独自開示を使ってステークホルダーと対話する

装置産業のように人以外に資産がある場合の業種以外の、PCで仕事が完結してしまうような仕事ほど、いわゆる「人が資産」という話になってきます。

そのため、より独自のKPIを設定し、同業他社と差別化を図ることが重要になってきます。

IT関連企業などが主な業種です。このような業種にも推し報告書があったようなので、以下詳しく説明していきます。

伊藤忠テクノソリューション:人的資本のイノベーション×生産性指標がミッション実現に直結している

伊藤忠テクノソリューションは人的資本のイノベーションと生産性指標がミッション実現に直結しています。ミッションを実現するための具体的な方法が「イノベーションを生み出す」と「生産性を高める」カテゴリに分かれており、特に生産性を高めるカテゴリで言えば赤線のように、独自指標として心理的安全性に言及した項目を数値としてKPIに置いていることがわかります。

この図の他にも、40~50Pにわたって人的資本開示をしているそうなので、興味がある方は一度目を通すことをお薦めします。

伊藤忠テクノソリューションの人的資本開示資料→こちら

SONPOホールディングス:パーパス実現のためのファクトを数字と経年で開示。

SONPOホールディングスの開示資料では、パーパスを実現させるためにアンケート集計をして数字を出したり、エンゲージメントサーベイについても経年での経過をグラフで表すことで、徐々にパーパス実現のための可能性が上がっていることを可視化しています。

パーパス経営において数字を掲示することがわかりやすい指標になるのでおすすめだということでした。

双日:評価指標に「挑戦に関する社員意欲」という項目が入っている

双日は、挑戦に関する社員意欲が非常に高いため、企業のアピールポイントとして打ち出しています。

挑戦やチャレンジ意欲を表したい時には、このように挑戦に関連した独自指標を設けることがとても有用だということでした。

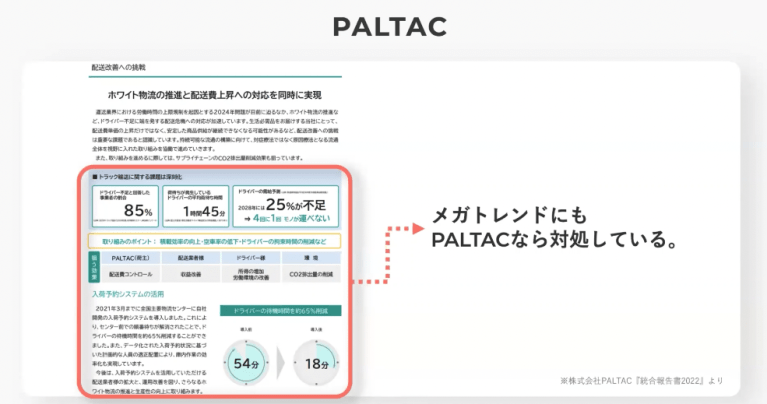

PALTAC:時流、メガトレンドに対しての開示項目を表示している

PALTACの良いところは、時流やメガトレンドに対しての開示項目を表示している点です。

今後2024年問題のような人材不足に瀕した場合、PALTACの取り組みを表にすることで、今後の物流の危機に関してもこの企業であれば対策をしているという印象になり、各ステークホルダーへの信頼感の醸成につながるということです。

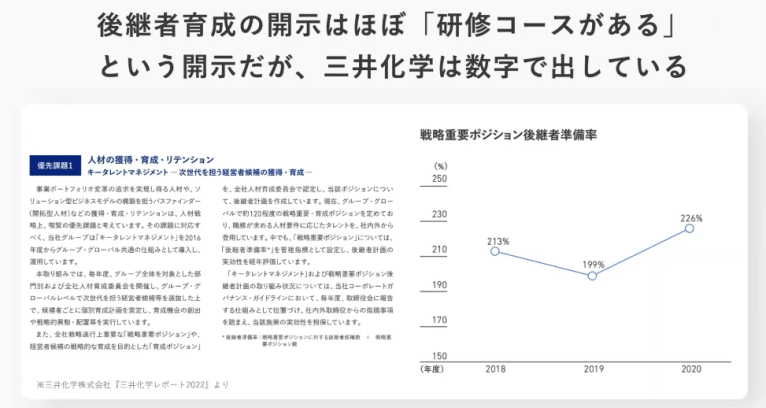

三井化学:アピール合戦になりそうな「育成」について、数字で掲示

三井科化学は、アピール合戦になりそうな育成についての数字を数字で掲示しています。

戦略需要ポジション後継者準備率としてグラフで表現し、現在の人材プールの保有率と、充実度をあわらすことで今後の経営陣の育成について言及しています。

エイジダイバーシティの問題について開示している会社は4000社中たったの3社

日本はジェネレーションの組織課題がないのでしょうか?

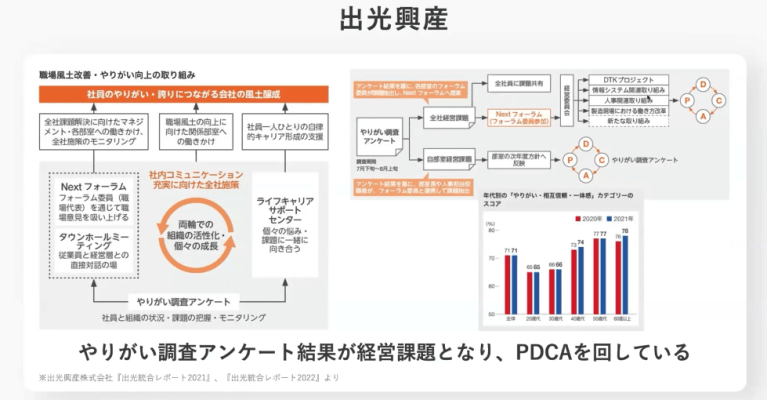

日本において世代間ギャップや心理的安全性の課題があるとき、それについて開示しているのは、ダスキンさん、京セラさん、出光興産のみでした。

世代間での相互理解が進むことで心理的安全性が醸成されることもあるはずです。

日本においては、バブル世代、氷河期世代、キレる世代、さとり世代、コロナ世代…4,5世代が共存しています。雇用に流動性がないことを考えると、世代間のギャップが激しいことが容易に想像できます。

そして、日本において従業員のエンゲージメントは世界的にみて極端に低いこともわかっています。

人口においても、日本組織において若手である35歳以下は23%しかおらず、圧倒的マイノリティとなるのです。

経営者としては若手に活躍してほしいと考えてはいるものの、相対的にマイノリティな若手が上の世代を気にすることなく活躍できるかと問われれば「沈黙が正解」のような身の振り方になってしまいます。

それこそが今の日本が人的資本経営をするべき1つの根本的な理由であり、心理的安全性を高め自発的社員が多い企業に今こそ変革することができなければ、会社の未来も危ういという時代になってきているということになります。

若手の自主性、やりがいにフォーカスして開示している企業とは

出光興産:やりがい調査アンケートの結果を経営課題とし、PDCAを回している

出光興産は、20代30代のエイジダイバーシティを推進するために、全社にアンケートを共有、社内共通の課題として取り組んでいます。

SUBARU:風土改革の成果が出ている

スバルは独自指標をいくつも設け、「職場のコミュニケーションは活発で風通しが良いと感じる」というアンケートでは4年間で8pt増加、「活動を通じて、職場の雰囲気に前向きな変化や改善の兆しが見られている」というアンケートでも同じように4年間で8ptの改善が見られました。

このように経年での調査結果を提示することで、人的資本経営に積極的に、誠実に取り組んでいるということが見て取れます。

2018年~2021年度のアンケート調査の結果も毎年好意的な回答をした従業員も増え、明らかに組織風土に変化が見られているということです。

人的資本経営の順番は風土→文化→能力、そして開示

人的資本経営を行う上で、以下のような図式が当てはまります。

組織風土、現場に自主性が認められ、リーダーシップをとれるようになり改善が進むとそれが文化になり、その文化が醸成されたのち、他競合に対して敵わないという判断になるということでした。

この図のようにピラミッド形式になっていることが必要で、文化は健全な風土から生まれるといい、それがカルチャーとなり、能力にステップアップしていく。

その数値を最終的に人的資本の開示項目としてアピールすることができるのです。

人的資本開示はいったい「誰に向けての開示なのか?」ということを考えると、「対株主」「対社員」「対求職者」の3つのステークホルダーがあります。

課題をどう打ち出すかで、それぞれの相手に対してどのような認識を持ってもらうかが、その企業のスタンスの表れになりますし、課題を埋めるためのアクションに取り組んでいる姿勢が見えることで、社員、求職者への約束を果たすことにもつながるのです。

つまり、「経営課題をしっかり解こうとしている会社は、人的資本の開示が(必然的に)すごい」ということが言えます。

その後、上記に挙げた企業以外で田中が人的資本開示のレベル「5」をつけた表を見ながら、是非他の企業も覗いてもらいたいと話していました。

(詳細資料についてはウェビナーの視聴申し込みで取得可能です)→ウェビナーアーカイブ視聴申し込みをする

人的資本経営に有用なサービス「Unipos」

現在Uniposを使っている会社は370社以上。

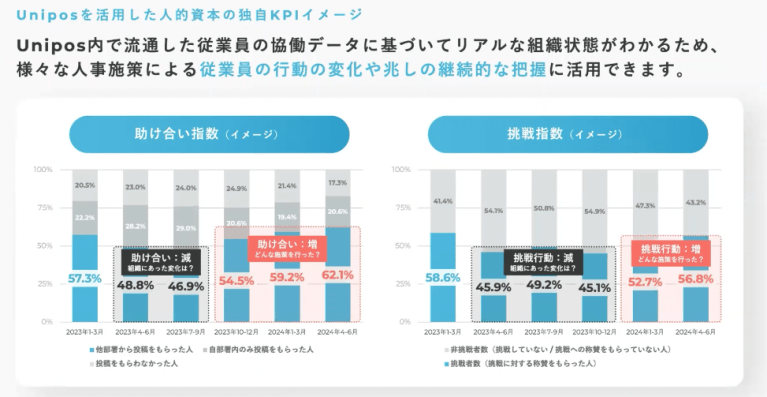

全公開でのメッセージのやり取りをすることで、課題になりがちな心理的安全性のスコアや、エンゲージメントサーベイ、組織のコンディションを現場レベルのリアルな数字で見ることができます。

以下の例では、独自KPIとして「助け合い指数」や「挑戦指数」といった切り口でのアンケートイメージです。

このようにUniposを使ってさまざまな独自KPIを設置し、人的資本開示に役立てることが可能です。

単なる感謝を送り合うツールとしてではなく、導入前、導入後でUniposのスタッフがそれぞれの企業の課題、KPIに寄り添ったコンサルティングをし、経営課題や経営に関しての独自KPIの策定、施策などをサポートする仕組みを備えています。

ある一定のキーワードでソートを掛けて検索をしたり、各部門でのエンゲージメントスコアなどもリサーチが可能です。

▶︎心理的安全性を高め、挑戦できる風土をつくる「Unipos」https://unipos.me/ja/

まとめ

約1時間半に渡り、日本の上場企業において人的資本の情報開示についてまとめてきました。

- 上場企業およそ4000社の中で、人的資本の情報開示率はたった24%

- そのうち開示充実度の平均は5段階評価中2.44

- ほとんどが数字の開示に留まり、目標設定や独自KPIを設けている企業はさらに希少

- 2023年6月から、「戦略」と「指標及び目標」について開示義務が発生

- 推し報告書のどの項目も、それぞれの企業の特色を活かした素晴らしいものだった

- これから統合報告書においての人的資本の開示についてはさらに加速する

結局、これからの開示内容はどうしたらいいのか?という点について、まとめです。

今まではIR資料として株主に対しての見せ方が割合を占めていた項目について、先出の「対株主」「対社員」「対求職者」に対しての約束はいったい何であるか、企業としての姿勢を見せる良い機会ととらえ、さまざまな報告書をお互い試行錯誤し、より良い社会になるように学び合いの機会だと捉え、まずはやってみることが必要とのことでした。

開示は資本市場だけではなく労働市場へのアピールともなります。

日本の労働人口は減っていく中で、海外機関投資家も人的資本は注目すべきトピックとして置いています。

統合報告書は現在任意での制作で可能ですので、決算報告所と合わせて、人的資本経営について別途資料を作るという方法もOKだということでした。

国に決められたから渋々やるのか、人が命と考える企業が今後日本をリードしていくのか。これからの少子高齢化社会において、人への投資を今一度見直す機会になっているのかもしれません。

10年後、あのタイミングで会社の人的資本経営が本格化したねと言われるように、今後も努力していくべきですし、お互いが協力しながらより良い社会の実現に向けて今一度動き出す機会なのです。

最後に、人的資本開示のチェックポイントを載せて終わりたいと思います。

人的資本開示チェックポイント

- 組織課題を開示できていますか?

- 組織課題を解決できる手法を開示できていますか?

- 目標が定められていますか?

- 目標が女性管理職比率や男性育休率だけになっていませんか?

- 比較可能なだけではなく、独自の指標を開示していますか?

- 「やっていることリスト・人事部のアピールになっていませんか?」

- 開示を通じて、ステークホルダーの近くは変わっていますか?

- 以上のことに気をつけて、まずは開示資料をどのような方向に見せたいかという部分から見てみるのもよいのではないでしょうか。

Uniposは、サービスの導入だけではなく組織風土、組織課題の模索などのサポートもしています。

もし自社で単独で統合報告書を作ることが難しい、サポートしてほしいなどございましたら、是非一度お声がけください。

お気軽にお問合せいただけると幸いです。

3分でわかるUnipos、お役立ち資料をダウンロード→こちらから

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

登壇者

代表取締役社長CEO 田中 弦

代表取締役社長CEO 田中 弦

1999年にソフトバンク株式会社のインターネット部門採用第一期生としてインターネット産業に関わる。ブロードキャスト・コム(現 Yahoo!動画)の立ち上げに参加。その後ネットイヤーグループ創業に参画。 2001年経営コンサルティング会社コーポレイトディレクションに入社。 2005年ネットエイジグループ(現UNITED)執行役員。モバイル広告代理店事業の立ち上げにかかわる。2005年Fringe81株式会社を創業、代表取締役に就任。2013年3月マネジメントバイアウトにより独立。2017年8月に東証マザーズへ上場。2017年に発⾒⼤賞という社内⼈事制度から着想を得たUniposのサービスを開始。2021年10月に社名変更をし、Unipos株式会社 代表取締役社長として感情報酬の社会実装に取り組む。2022年10月に著書「心理的安全性を高めるリーダーの声かけベスト100(ダイヤモンド社刊)」を刊行。

Uniposでは、人的資本経営、心理的安全性、風土改革などに関するウェビナーを多数開催しております。ご興味のある方は、完全無料、オンライン開催ですのでお気軽にご参加ください。お土産に講演資料をお渡ししております。