テレワークを導入して、従業員の働き方に選択肢を持たせるのは良いが、実際に導入後、従業員をマネジメントするサイドは何に気をつけるべきなのだろうか? 導入に際してあらかじめ知っておくべきことや、マネジメントで気をつけるべきことがあれば把握しておきたいとお考えでしょうか。

そこで今回は、テレワーク導入をした企業がテレワーカーを管理するために知っておくべきリスクとして

- テレワークで想定される4つのマネジメントリスク

- テレワーク4つのマネジメントリスクの具体的な対応策

をまとめました。最後までお読みいただければ、テレワークを管理する側が把握しておくべき事柄がわかり、可能な限りリスクを遠ざけたテレワークの運用が可能です。

1.テレワークで想定される4つのマネジメントリスク

本章ではテレワークで想定される4つのマネジメントリスクをまとめています。

リスク1.労働実態と管理のリスク

マネジメント上、最も大きな問題です。社員がテレワーク中にオフィスと同様に仕事をしているかの把握が難しいので、勤務状態をマネジメントしにくいというリスクがあります。

・問題点

①勤務態度の問題

目の前に上司や同僚などがいるわけではないので、オフィスにいる時と同じようには管理ができません。基本的には、PCなどからのログイン履歴と、自己申告しているものを信用する性善説的な管理になってしまう。

<テレワークで起きうること>

勤務怠慢な社員は一定数存在し、性善説のままでは対応しきれない部分が出てきます。

例)

・勤務時間中に酒を飲む

・ログインしない

・ログインしても仕事をしない(ゲーム等)

・納期を守らない

②評価の仕方の問題

マネジメントする側から見た場合、仕事を割り振るための目的が「成果」に大きくシフトするので、成果主義に傾く可能性があります。その場合、成果主義に対応できない社員の処遇という問題が残ります。

<テレワークで起きうること>

タスク達成以外の評価方法を考え直す必要があります。同時に、大量のタスクをこなしている人への正当な評価も必要です。

例)

・事務と庶務事務(お茶出し・コピー取り・電話対応・窓口対応など)の人へのテレワーク評価基準

・成果主義に傾くと、分担量の多い社員が過剰労働になる可能性が出てくる

・成果主義に傾くと、他の人のサポートに費やした時間をサポートする側は自力で穴埋めすることになり、サービス残業が増える可能性が高まる

リスク2.情報漏洩リスク

オフィスのセキュリティ・ネット網から出てしまうので、常に情報漏洩のリスクがつきまとうようになります。

ネット会議利用も、有償のもの以外は使用者でセキュリティ管理をしきれないのが現状です。

例)

・無料オンライン・ミーティングシステムの使用による情報漏洩の可能性

・無料オンラインチャットシステムへの書類添付による漏洩の可能性

・社員がカフェや貸し出しオフィスなどのwi-fiを利用する可能性

リスク3.人材育成リスク

1対1での教育ができないため、マニュアルベースの指導になります。ミスやトラブルがあった時も、現場でリアルタイムな指導ができないので、人材が育ちにくい土壌が出来上がってしまう可能性があります。

また逆に、成長をしたい部下が上司や同僚と接触する機会がなくなるため、モチベーションが低下してパフォーマンスに影響がでる可能性があります。

例)

・年度ごと、役職や階級ごとのロールモデル育成が進行しにくい

・マニュアル外のことを直接指導ができない

・直接指導そのものに不慣れな部下が増える

・出世したい人にとっては、将来の展望が見えにくくなる

リスク4.組織力・チーム力低下リスク

テレワークでは仕事の進行が個別の成果主義に傾きがちになりますので、1つの仕事をみんなで作ったという「チーム」感が薄くなります。また、日頃、同僚や上司と顔を合わす機会が少ないので、企業や部署への所属感や仲間であるという感覚が希薄になります。

このような経験が長く続くと、自分が所属する企業への所属意識(ロイヤリティ)が薄れ、仕事達成意識の低下や人材流出につながります。

例)

・私はみんなの仲間だ!◯◯グループの一員だという「実感」の低下と欠落

・仲間である実感が薄らぐことによって起きる、仲間意識の低下

・仲間意識が薄らぐことによる、企業への帰属意識の低下

【参照:広島大学広島大学大学院 総合科学研究科 中島健一郎「仲間意識」に関する研究結果の報告」】

2.テレワーク4つのマネジメントリスクの具体的な対応策

本章では、テレワークで起きうるマネジメントリスクの具体的な解決策をまとめました。

2-1.労働実態と管理のリスク対策

労働実態を把握し、適切にマネジメントをするためにすぐにできることは以下の4つです。自社のテレワークの進捗状態とバランスよく組み合わせ、管理される社員・管理する側ともにストレスがかかりにくいマネジメントを心がけましょう。

①業務開始・終了時にメールや電話で上司に報告<勤怠記録>

基本的な勤怠管理は業務開始・終了時間にメール・電話などで上司に報告をするようにします。これらはタイムカードのようなものなので、シンプルに済ませるように決めておくと良いでしょう。

例)

・部署ごとのグループラインによるスタンプ利用

・定型文章を送るだけのメール受送信

・勤怠のための電話は受電履歴が残れば良いようにする

ただし、中には勤務態度のよくない社員も想定できますので、ランダムに上司からの電話連絡が入れられるように、勤務時間中の電話連絡への対応はルールにしておく必要があります。

②日報提出<業務報告>

営業マンのように日報を提出してもらいます。社員各自のタスクがどのくらい進捗したか、課題をどのくらいこなせたかなどの報告をうけ、マネジメント側は業務全体の進捗状況を把握します。

余裕があれば日報の他に、金曜日には週報、月末には月報をまとめてもらい、上司部下ともに仕事の進捗を把握します。

特に、マネジメントをしない側にとっては、自分の日報・週報・月報作りを通じ、仕事全体のどの部分を担当をしているかなどが客観的に理解でき、テレワークをしていても仲間意識が感じられます。

これらの報告書には、気づいた点や質問をメッセージ欄などに自由に書いてもらい、上司はそれに返事をする形でのコミュニケーションが可能です。

③テレワークの人事評価方法は「成果主義寄り」にする

人事評価基準を何にしているかは企業によって違いがありますが、テレワークのために制度全体を変更する必要はありませんので、従来の人事評価制度を使います。ただし、

- 業務の進め方

- 勤務態度

などはテレワークでは把握のしようがないので、評価を「成果主義寄り」にして考査をします。

くれぐれも、テレワークをしていることが理由で評価が下がるようなことがないようにマネジメント側は細心の注意が必要です。

自社でテレワークを導入してからデータが少ない場合は、自社での方向性が固まるまでの間は、厚生労働省発行・テレワークのための労務管理Q&A集「Q2-6テレワーク実施時の業績等に関する業務評価はどのよ うに行えばよいでしょうか?」の回答に準じましょう。

【参照:厚生労働省 テレワーク導入ための労務管理等Q&A集 P16】

【参照:一般社団法人日本テレワーク協会Q&A】

④クラウド勤怠管理システムを導入<専用システム>

こちらは有償ですが、勤怠管理システムを導入することで①②を網羅でき、作業を自動化でき、同時に集計もしてくれます。またシステム内での作業が増えるため、セキュリティ上の問題もクリアできます。

例えば、クラウド型の勤怠管理システムではおおよそ、以下のようなことができます。

- 勤怠ボタンのクリックがタイムカード代わりになる

- 外出先でもスマホで管理できる

- 休憩時間管理が可能

- 仕事中の様子を遠隔で監視できるものもある

- スケジュール管理ページで仕事の進捗管理が可能

- 権限付与によって閲覧できるチームを割り振れる

- 日報・週報・月報なども勤怠管理システムから送信

- 全てのファイル管理や閲覧履歴が残せる

<テレワーク管理に向いているシステム2例>

テレワーク管理に向いているシステムで、比較的プラットフォームの影響を受けにくいものを2例、紹介します。

1)テレワーク向け就業管理 Work Time Recorder:

日立の開発したテレワークに特化した勤怠管理システムです。前提として自社がマイクロソフト365を利用していることが環境条件です。

テレワークで使用するPCと連携しておくと、就業中に利用したアプリやソリューションなども自動記録と管理ができ、これらのデータを自動作成したものが定期的に管理者に送信されます。

スカイプ連携で部署内の全員が、離席・休憩・会議・自席なのかがリアルタイムで把握できます。問題のありそうな社員に対しては、ランダムなタイミングでパソコン画面のキャプチャーを行い、業務実態の把握ができます。

スケジュール管理画面を共有した相手と進捗管理が把握でき、対応を急ぐ場合も今現在相手が何をしているのかを把握できます。

◯導入スタイル

- インストール型

- オンプレミス型も対応可能だが、別途見積もり。

◯向いている企業

- すでにマイクロソフトOffice365を導入済みの企業

- テレワークのマネジメント管理に特化した管理ソフトを探している企業

- 社員以外にも、外注で人を雇うことがある企業

- 社内管理とテレワーク管理を分けて考えたい企業

2)ジョブカン 勤怠管理:

勤怠をはじめ、ワークフロー・経費・給与など人事管理関連のツールが揃っている管理システムです。自社に必要な要素だけを使え、一人当たり月額200〜300円から申し込めます。

IP制限をすると設定した場所以外での作業ができなくなりますので、高いセキュリティを必要とする仕事でもテレワークが可能になります。

全て30日間の無料お試しができますので、必要な部署全員でテレワークシステム導入の体験ができます。

◯導入スタイル

- インストール型

- 追加料金でアプリ型も対応

◯向いている企業

- テレワークの管理だけをシステム導入したい企業

- テレワークをする人数分だけシステムを使いたい企業(管理者の料金は無料)

- 試しながら少しずつ導入したい企業

- 最初に大きな金額をかけたくない企業

- LINEやSlack、スマホなどの他ツールと連携した勤怠管理がしたい企業

- 設立から3年以内の企業(1年間無料キャンペーンがある)

2-2.情報漏洩リスク対策

情報漏洩を避けて社外でオフィスと同じ仕事をするには、テレワーク先にオフィスに準じた環境を作る必要があります。各図はおおよそのイメージです。

①仮想ネットワーク構築

オフィスサーバーの中に、複数のデスクトップ環境を仮想構築して、リモートワークをする人のPC端末などからサーバーに直接ログインして作業をします。サーバーがマンションの入り口で、そこでセキュリティチェックをしてもらい、通過した人のみ各部屋(自分のPC)に入るイメージです。

サーバーにアクセス後は、全作業をリモート(遠隔操作)でできるので、オフィス勤務と同じことになります。使用ファイルなども全てオフィスのサーバーに保存されるので、情報漏洩の可能性が低くなります。

<メリット>

- サーバー側で一括管理するので、ウイルス対策などのメンテナンスもシンプルです。

- リモートワークをしている人の手元にデータが残らないので、情報漏洩のリスクが低下します。

<デメリット>

- 専用のサーバーと仮想デスクトップ環境などを構築するために初期費用がかかります。

- 自社にSEがいないと万が一のトラブル対応が難しい。

- 各自、使用するPCへの事前設定が必要になります。

②仮想デスクトップ利用

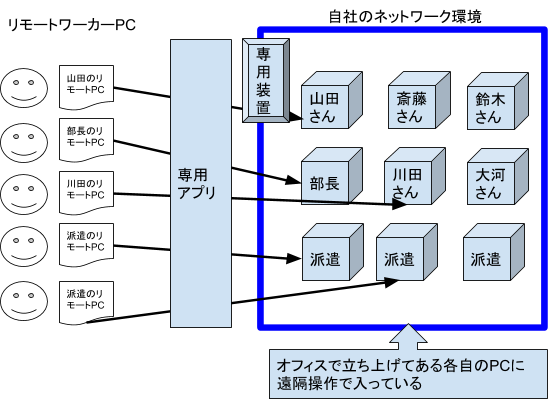

PC端末を使い、インターネット経由で自社オフィスのパソコンのデスクトップ環境をリモート(遠隔)で使う方法です。遠隔で、自社オフィスの自分の机のパソコンを立ち上げるイメージです。これは、専用のアプリケーションをインストールしてして使います。

全作業をリモートでで実施できるので、オフィス勤務でしているのと同じことになります。使用しているファイルも全てオフィスの自分のPCに保存されるのでセキュリティの問題が起きにくくなります。

<メリット>

- リモートワークをしている人の手元にデータが残らないので、情報漏洩のリスクが低下します。

- 専用アプリを信頼性の高いものにすれば、セキュリティリスクは高まります。

<デメリット>

- 使用者が専用アプリケーションに慣れる必要があります。

- 会社側の各自PCを24時間365日付けっ放しにする必要があります。

- インターネット上の経路を暗号化する装置の導入に費用がかかります。(①の費用よりは低い)

- アクセスが集中すると、動作が遅れる・フリーズなどの現象が起きます。

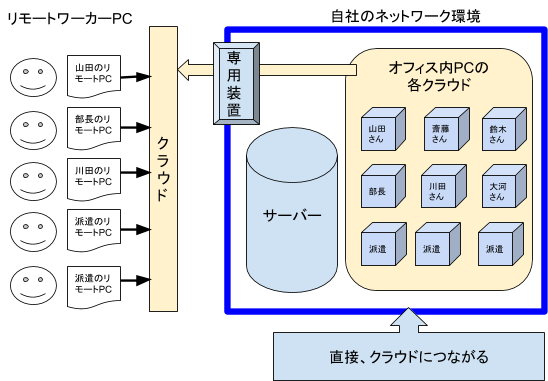

③クラウド型デスクトップの利用

①②と見た目はほぼ同じですが、自社のインターネット回線を経由せずに、直接クラウドにアクセスして作業をする方法です。

ただし、無償クラウドを利用した場合はセキュリティの保証はありません。

<メリット>

- 万が一、オフィスのサーバーがトラブルになった場合でも、クラウドで作業ができます。

- サーバーとは別の場所に情報を保管できます。

- 自然災害や不測の事態が起きても、クラウド分散してあれば業務ができます。

- あらゆる端末からアクセスが可能なので、どこでも作業ができます。

- 既存システムに手を加えないでいい。

<デメリット>有償クラウド前提

- 使用するアプリによっては、データのダウンロード制限がかけられないものもある。

- 利用するクラウド会社がずっと存続するかの保証がありません。

- クラウド会社にハッキングされる可能性は残されています。

- ライセンス費用などの初期費用がかかる。(①②と比較すると低い)

④テレワーク・セキュリティ授業

マネジメントする側、される側に「テレワークの共通認識」を作るための授業が必要です。現在の日本では、テレワークは比較的新しいことなので、各自の理解が曖昧なまま進行すると、思わぬトラブルに発展する可能性があります。

特に、本章のセキュリティに関しては取り返しのつかない事態が発生することもあり得ますので、

- してはいけないこと

- してもいいこと

- 上司の確認が必要なこと

- トラブルが起きた時にする行動

など判断の線引きを、自社のネット環境とネットリテラシーレベルに合わせ、適切な指導をしましょう。

これらの指導は一度きりではなく、改定や変更があった場合は適宜、追加の授業をします。授業は

- 対面

- 動画

- テスト形式

などを多用し、マネジメント側で社員の理解の深度がわかるようにしましょう。

社員と関係者全員のセキュリティに対する意識を育てるために、取りこぼしがないように定期的に教育の機会を設けるのも、マネジメント側の仕事です。テレワークをする全員で協力して、自社の情報資産を守りましょう。

⑤ガイドライン作成

④とは別に、冊子状のガイドライン(教科書・電子版可)を作成し、テレワーク中に参加する全員が同じものを見て判断できるようにします。常に最新の情報がテレワーク中にいつでも確認できるようにしておきます。

ガイドラインの内容は大きくわけて以下の2つです。

1:テレワークに関わる全ての人がするべき内容

2:できればした方がいい・知っておいた方がいい内容

ガイドラインの基本は総務省発行のテレワークガイドラインに沿って、できるだけ自社で作成します。

セキュリティ上の問題で、自社だけに起こり得る事柄なども想定して取り入れ、実際にテレワークをする人が困った時に迷わないような内容にしてまとめます。

【参照:総務省 テレワークセキュリティガイドライン】

【参照:情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン】

2-3.計画的人材育成のリスク対策

テレワークでは、チャットやツールの使用で情報交換は蜜になりますが、会って会話をする機会は減ります。その結果、各自が業務をどのような姿勢でやっているかなどの、人事評価に関した判断が見えづらくなります。

同時に、社員の普段の仕事ぶりから窺われる人物全体像が見えにくくなるため、今後の社内に必要な人材育成や才能の発掘が遅れる可能性があります。

これらのリスクを避けるためには、以下の方法があります。

①テレワークでの個人目標を計画させる

テレワークでは、社内で将来的に必要とされる年齢・役職ごとのロールモデル育成が遅れがちになる可能性があります。上司が現場で声かけをしながら進捗確認ができないテレワークでは

- 何を

- いつまでに

- どのくらい

という年齢・役職のロールモデルに合わせた個人目標設定を上司指導のもとで作り、その進捗に伴走する形で、直接指導ができない部分を補います。

②個別面談ができる機会を定期的につくりだす

テレワークでは対面を禁止されているわけではありませんので、定期的に個別面談できる機会を作り、現場で困っていることを共に解決してあげるなど、マニュアル外で起きた事柄への指導が可能です。

また人によっては、上司に聞くよりも横並びの同僚・年の近い先輩の方が気楽に相談しやすいケースもありますので、グループで集まれる機会作りも忘れないようにします。

もちろん、上司に接触を求めている部下・向上意識の強い部下に対しては、テレワークでも普段からオフィス同様に声をかけ、

- オンライン飲み会などで忌憚のない意見を交わし合う

- 自分の過去の経験則からアドバイスをする

など、上司の采配の範囲で、できることをしましょう。

2-4.組織力やチーム力の低下リスク対策

組織力やチーム力の低下リスクを避けるために、できることは以下の3つです。

①ビジネスコミュニケーションツールの利用

チャットなどのビジネスコミュニケーションツールを使って「チームの一員」であることを自覚させましょう。基本的には今まで社内で行なっていたコミュニケーションをネットで行います。

例)

・部署ごとの朝礼をチャットで行う

・プロジェクトごとのチームチャットを作る

・雑談ができるチャットを作る

などグループまたは1:1での小さなコミュニケーションを積み重ねます。

成果主義寄りの仕事スタイルになるテレワークでは、どうしても個人目標の達成に意識が行きますが、あくまで自分のタスクは全体の仕事の一部であるという意識を持ってもらうと「自分はこのチームの一員なんだ」という仲間意識の維持ができます。

ビジネスコミュニケーションツールには様々なスタイルのものがあります。例えば、

- チャットワーク

- Slack

などは無料なため、外注や在宅業務者の急な増減に影響されずにビジネス上のやりとり・共同作業ができるので、普段使いのコミュニケーションツールとして適しています。

組織やチームとして、もう少し踏み込んだコミュニケーションの必要性を感じた場合には、「ありがとう」などの言葉にピアボーナス(ポイント)*をつけて気持ちを送りあえるuniposを使う方法があります。

チャット画面で伝える「ありがとうございました」の文字だけでも感謝は伝わりますが、チャット画面上でボーナス(ポイント)をつけると、仲間が行ったチームへの貢献を視覚化できます。例えば、

「いつも花の水を変えてくれてありがとう」(1ポイント)

「昨日、会議室のコーヒー片付けてくれて助かりました!」(5ポイント)

「今日のプレゼン資料、本当に役立ちました。感謝です!!!」(100ポイント)

などのように、社内にいたら伝えるであろう気持ちの深度に合わせて、お互いにポイントで自由に表現ができます。これらの小さな感謝・賞賛・承認をお互いに日々繰り返すことにより、テレワークで物理的な距離があっても「仲間」であることが体感できるので、コミュニケーション不足によるモチベーション低下や、帰属意識の低下による人材流出を防ぐ助けにもなります。

これらのコミュニケーションツールは、マネジメント側である企業が吟味・選択して用意しましょう。

【参照:文教大学情報学部2013・7月「組織レベル社会関係資本:モチベーション効果と組織全体の理解」】

【参照:unipos】

【参照:チャットワーク】

【参照:Slack】

*ピアボーナス(ポイント)は企業ごとに決めたレートで円換算され、月次の給与で振込も可能。

②進捗管理ツールの利用

進捗管理ツールを使うと、仕事の進捗率などが一目でわかるので、各自に自分のペース配分を意識させることができます。テレワーク中は人の仕事の状態がわからないので、共同作業をするグループでは、進捗管理が視覚的に確認できるものは必要です。

1章で紹介したツールにセットで含まれている場合もありますが、ない場合は、無料や安価なものでも優秀なツールがあります。

- REMINDME(無料・100名以上の大型プロジェクト向け)

大規模なプロジェクトの進捗管理ができる無料ツールです。世界で最も認知度が高い進捗管理専用ツールで、日本語版ができています。

もともとシステム開発者向けに作られたものなので、煩雑で膨大な作業スケジュールでもわかりやすくタスク管理ができます。ダウンロード版・無料版・クラウド版(有料)があります。 - エクセル ガントチャート(無料)

ガントチャートを使ったエクセルのプロジェクト進捗管理です。すでに企業でマイクロソフトエクセルを使用していれば、テンプレートが使えます。

マイクロソフトクラウドにあげて、全員でリアルタイム閲覧ができます。また、テレワーカーがマイクロソフト製品を使用していなくても、ドキュメント化すれば利用・閲覧ができます。

【参照:ガントチャート】 - Group Task(無料・有料)

画面がシンプルで使いやすく、学習する必要がほとんどないほどカンタンな国産ツールです。タスクの数で料金が決まるので、30タスクまでは無料で使えます。

有料の場合でも、一人当たりの月額が23〜80円と格安なため、そのまま有料版で使い続ける企業がほとんどです。チームごとにタスクの画面切り替えができるので、類似案件の進捗でもミスが起きません。

③グループウエアの利用

グループウェアとは

- メール

- スケジュール

- 掲示板

- ファイル共有

- ワークフロー

などの、日々の業務で使用するアプリ機能を一箇所にまとめたツールです。

①で説明したチャットだけでもコミュニケーションは維持できますが、「チャット」画面の性質上、大切な情報でもどんどんと後ろに流れてしまいます。

グループウェアは総合情報を出すポータルとしての機能が強いので、大切な情報を見失わないような作りになっています。また、情報共有機能も強いので、

- チャットで話してた内容に対して個別でスレッドを立てる(公開・非公開)

- 他メンバーの共有事項に対してコメントが残せる

- 自分が残したい情報だけを個別管理できる

など、より深いコミュニケーションや正確な情報管理をしたい場合は、社内SNSツールとしてグループウエアの採用をするほうが適しています。以下は、無料または有料で使える、導入しやすいグループウエアです。

・LINEビジネス(無料・有料)

普段使っているLINEがビジネスでも使用できます。LINEの新規ビジネスアカウントを取り、仕事の時のみビジネスアカウントで対応をします。

- 既読管理

- スケジュール管理

- グループ通話

- グループビデオ通話

など、便利な機能が多く、使い慣れたスマホをそのまま利用できるので、コミュニケーションへの抵抗感が少なめです。

また、LINEはすでに利用者が多いため、操作説明の必要がないので、すぐにグループウエアとして機能します。

有料版(月額300〜500円/人)はPCでも同じ操作ができるようになります。プレミアム版(月額1,000円/人)は、セキュリティ強化と管理者閲覧権限などが出てくる、本格的な管理ツールとしても使えます。

・GRIDY(グリッディ)

初期費用と月額費用が一切かからず、ユーザーも無制限に登録できるクラウド型の無料グループウェアです。従来のグループウエアと違う点は、社内外両方のメンバーが使える部分です。

ツールの設定を変えれば、他企業ともグループ形成ができるので、他社とのコラボレーション企画などの進捗がスムースに進みます。アクセス制限機能、データ通信暗号化など、セキュアな利用環境が整っていますので、クラウドで懸念される情報漏洩やアクセス制限の心配がありません。

基本機能に加えて

- 社内業務と情報共有

- スケジュール管理

を効率化するための機能が23種類搭載され、グループごとに必要な情報共有をカスタマイズできます。スマホ版アプリもあるため、外出先でも利用できます。

不測の事態にも対応できるテレワーク(2020年新型コロナウイルス対策としてのテレワーク)

2020年春に起きた新型コロナウイルスのパンデミック宣言により、日本でもテレワークによる勤務が余儀なくされました。各企業、急ごしらえのテレワーク対策をしながらの対応でしたが

- 出産や育児

- 介護

- 怪我病気

などの理由以外にも、テレワークが「不測の事態」でも自在に対応できる働き方であることが明らかになりました。

不測の状況下であっても、テレワークマネジメントの難しさと課題には変わりがありませんが、災害大国日本では、今回のパンデミック以外でも

- 地震

- 大雨

- 火山

- 台風

など、自然災害でも非常事態が起こる可能性があります。そんな時でも、自社の運営を停止せずに、かつ社員を安全に勤務させながら経済活動を続け、社員の給与保証もできるテレワークは、今後も「働き方改革」基盤になることを実体験できたのではないでしょうか。

【参照:厚生労働省 働き方改革推進支援 テレワークコース】

まとめ

いかがでしたでしょうか。テレワークのマネジメントに関して

- テレワークで想定される4つのマネジメントリスク

- テレワーク4つのマネジメントリスクの具体的な対応策

をまとめました。テレワークのマネジメントリスクは、起きてからよりも、先に準備ができていれば回避しやすいことがご理解いただけたと思います。無料・有料の優秀なツールを利用しながら、自社のテレワーク導入と運用が進むことを応援します。