労働環境を改善して、自社の社員が働きやすい職場にしようと目指してはいても「働きやすい労働環境」が漠然としていて、具体的に何から取り組めば良いのかわからずにお困りの担当者は多いかと思います。

現在、日本は働き方改革による労働環境改善の真っ只中にあります。これら労働環境改善の最終ゴールは、国際勤労期間(ILO)が21世紀の仕事スタイルとして提唱する”ディーセントワーク”(人間らしい生活を継続的に営める、人間らしい労働環境と労働条件の仕事)ができる環境です。

そこで今回は、現在取り組もうとしている自社の労働環境改善が少しでも前に進むために

1.改善検討すべき3大労働環境とその原因

2.労働環境改善をするアイデア

3.労働環境改善の2事例

をまとめました。最後までお読みいただければ、自社に必要な労働環境の改善箇所がわかり、まず、どこから手をつければ良いのか、何をゴールにすれば良いのかがわかります。

【参照:ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)に関する調査】

1.改善検討すべき3大労働環境とその原因

本章では、すぐにでも改善検討をすべき3つの労働環境と、問題になってしまう原因をまとめました。

1-1.労働時間

長時間労働は過労死や過労自殺のリスクを早めるものとして深刻な社会問題なっていますが、実は、現在の日本における長時間労働には、明確な定義がありません。

厚生労働省では「時間外労働や休日労働が月45時間を超えた場合の健康障害リスクが高くなる」として、事業主や労働者向けに注意喚起をし、働き方改革を旗振りに法整備が現在進行形の状態です。

下記は独立行政法人 労働政策研究・研修機構による2019年度にまとめられた「一人当たり平均年間総実労働時間」です。

【参照:独立行政法人労働政策研究・研修機構 データブック国際労働比較2019 労働時間・労働時間制度】

労働時間が国際平均よりも大きく超過していたバブル期の1985年あたりから緩やかに30年くらいかけてイタリア・アメリカと同程度にまで就労時間を削減できています。

しかしながら、イタリア・アメリカは夏冬の長期休暇が義務であり、なおかつ、イタリアは労働時間内に生産性に直結する仕事をしている時間が短い傾向にあり、アメリカは労働時間が多い人物は年収と待遇が桁違いに良いことから、労働時間が数字的に類似していても労働者の負担が日本と同じとは言えません。また、バケーションが長い文化を持つヨーロッパ諸国と比べると、まだまだ労働時間には改善の余地があると言うべきです。

経済産業省の「働き方改革に関する企業の実態調査」によると、長時間労働の原因として考えられるものに、以下の6点があります。

1-1-1.上司が原因

上役としてのマネジメント能力と仕事に関する考え方が原因です。

上司(リーダー・マネージャー含)に以下のような特性があると、労働時間が長くなることがわかっています。

- 必要以上に資料の作成を指示する

- 必要以上に会議を行う

- 指示に計画性がない

- 指示する仕事内容があいまい

- 終業時刻の直前に仕事の指示を出す

- 残業前提で仕事の指示をする

- 社員間の仕事の平準化を図っていない

- つきあい残業をさせる

- 残業をする人を高く評価する

<考えられる対応策>

このようなタイプの上司は、そもそも長時間働くことを「美徳」としていますので、労働時間の改善に対しては理解を示さない傾向にあります。

しかし、働き方改革は国策ですから、この方針に則り、マネジメント能力に問題があると思われる人物を含んだ役職者全員を対象に、講習会や研修会の参加を義務付け、長時間労働に対する考え方を見直してもらう試みができます。

【参照:業務改善研修~長時間労働改善編(3日間)】

1-1-2.企業や職場に原因

こちらは、職場の「空気」が原因です。

残業や休日出勤を断れない雰囲気が職場にあると、結果的に残業と休日出勤が当たり前になり、労働時間が超過して行きます。

このような空気が習慣となり、企業風土・文化としてはびこると

「帰りたいけど帰れない」

「休みたいけど気兼ねする」

「休みや定時を言い出しにくい」

など、長時間労働をすることが職場で自分が嫌な思いをしないための唯一の選択肢という形になってしまい、結果、長労働時間が企業体質になってしまいます。

<考えられる対応策>

このような原因の1つには1.で説明した現場上司の問題があり、上司が変わると現場の空気が変わります。またライフワーク・バランスの概念を徹底し、ノーストレスで定時に帰れる空気を醸造する必要もあります。

【参照:宇都宮大学国際学部国際社会学科 労働時間の削減を考える】

1-1-3.個人の性格が原因

個人の性格が原因で、労働時間が長くなる傾向もあります。例えば

- 出世志向が強い(上司に気に入られるために残業をする)

- 専門職志向が高い

- 仕事を頼まれると断れない

など、個性によって様々ですが、自ら労働時間を長くしているケースです。総じて、仕事に生きがいを求めている人が多く、そうでない人と比較すると30時間以上の超過労働をしています。

<考えられる対応策>

個人の問題なので手が出しにくい分野ですが、やはり、ライフワーク・バランスの大切さに対する認識を深めてもらうと、仕事に対する認識も変わって行きます。また定時が来たら社内の電気関連が使える部分を一部に限定するなど、環境面から強制的に長時間労働ができないようにする方法もあります。

1-1-4.人手不足・業務過多が原因

人が足りない、または社員一人に対しての業務量が多すぎることが原因です。

割り振られる仕事量が多いと、業務進捗の帳尻合わせのため、残業や休日出勤が重なっていき、労働時間が長くなります。

長時間労働が続くと、心身の不調をきたし病欠・休職・退職が増え、さらに深刻な人手不足を招く負のスパイラルが発生します。このような職場には新規の人材もいつかなくなるため、さらに人手不足になります。

<考えられる対応策>

業務計画・生産計画を見直しましょう。また、社内業務で無駄な部分を見直し、必要な仕事を優先的に解決できるようにしましょう。

1-1-5.顧客対応が多いことが原因

顧客(お得意様)の要望に合わせすぎることが原因です。

顧客から提示された厳しい条件や要望に合わせるための方法として、社員が自主的に労働時間を延ばす・休日に仕事をすることがあります。

これらの商慣行は、個人の裁量で減らすことが難しいため、企業側から規制をしてあげる必要があります。

<考えられる対応策>

働き方改革は取引先企業でも取り組んでいる課題です。同じ課題に取り組む者同士、協力をするように提案をしましょう。例えば

- 使用書類を一貫する

- 不要な打ち合わせを排除する

- 双方◯時までの面会にする

など、働き方改革に対して前向きな企業は対応をしてくれます。

1-1-6.生活のために残業しているのが原因

割増賃金目当てに、生活費を多く稼ぐことが目的であり、原因です。

また、就業時間後は職場が静かなので集中して仕事をするために、わざわざ残る人もいます。

<考えられる対応策>

業務として本当に必要があるかどうかをチェックし、不要な場合は上司から進言をしましょう。中には、就業時間後の方が取引先と連絡が取りやすいなどの理由で残っている場合もありますが、本当に必要な残業なのかを確認し、職場ごとに適正管理をする必要があります。

また、生活費のための残業をしている人物が多い場合は、給与体制が現在のものとあっていない可能性がありますので見直しと、本人が給与基準にあった生活をしているかも見直す必要があります。

生活費のための残業がどうしても解決できない場合は、社則として副業を認めるという選択肢があります。

【参照:独立行政法人労働政策研究・研修機就業環境 仕事特性・個人特性と労働時間」調査結果】

【参照:一般社団法人 日本経済団体連合会 2019年労働時間等実態調査集計結果】

1-2.有休消化率

有休消化率上がらないという問題で「休めない職場から、誰もが有休消化できる職場へ」改善する必要があります。世界最大級の総合旅行サイト・エクスペディアの日本語サイトエクスペディア・ジャパンでは、毎年、世界28ヶ国18歳以上の有職者男女を対象に「有給休暇の国際比較調査」を実施しており、日本は2016・2017・2018年の三年連続で世界最下位でした。

日本人が有給を取れない主な原因として以下の2つです。

1-2-1.空気の問題・取らない前提が原因

職場の空気が原因です。

有給は本来ならば社員の権利であり、企業にとっては義務なのですが、

「周りが取らないから、なんとなく取りづらい」

「有給宣言して休んで、休み前も後も気を使いまくって疲れる」

「休むと仕事が溜まる」

「仲間が働いているのに自分が休むなんて罪悪感がある」

という理由で、有給を取らないでいる労働者が多く存在しています。

また企業体質として「有給はついても取らないものである」という前提で動いている企業もあります。

<考えられる改善策>

基本的には「有給が取れない空気」は職場全体に漂う「気分・感情」の問題なので、上司が率先して有給を消化していく姿を見せる必要があります。

また36協定により有休消化が義務になりましたが、社内でも、有休消化率100以上こそが「是」であり「美徳」あるという、新しい意識を徹底づけていく必要があります。

1-2-2.仕事が多くて人が少ない

単純に人手不足で現場が回っていない状態です。そのため、自分が休むとその分、同僚の仕事量が増えるため、「迷惑をかける」ことになるので、休めないという図式です。

<考えられる改善策>

取り急ぎ、早期に、義務分の有給消化を徹底しましょう。

その上で、本当に周りに迷惑がかかったのか?などを見直し、職場の人間で話し合う必要があります。心理的な意味での「迷惑」なのであれば杞憂であったわけですから、残りの有給も安心して消化ができます。

実際に同僚が業務過多になったのであれば、暫定的にアルバイトなどを入れて業務進捗をするか、そもそもの生産計画を、人員規模に沿ったものに見直す必要が出てきます。

1-3.労災発生

労働災害とは、労働者が業務に起因して被る災害を指し、労働に関連する場所や事柄で従業員が

- 事故

- 疾病

を被ることです。 これらは職場リスクとして、企業側が改善すべきことになります。労災発生にまで至る主な原因に以下の3点があります。

1-3-1.職場の安全性が悪いことが原因

職場の安全性が悪いことで起きる労災発生は、年々減少傾向にあるものの、産業別にみると死亡災害にまでなっている労災件数は多い順に

- 建設業 246件(工事現場)

- 製造業 125件(機械事故)

- 陸上貨物運送事業 84件(交通事故)

【参照:厚生労働省 労働災害発生状況 】

となっており、現場での

・安全性確保

・建造物確認

などの強化が急務となります。

<考えらえる対応策>

上記3産業における機械施設導入は安全性確保と比例する相関となっているため、企業が機械設備導入を進めることが、安全性の確保と労災発生の減少に繋がります。

1-3-2.精神衛生に良くない環境が原因

上記の身体的な安全とは別に、精神的な安全が悪い場合も労災発生の原因になります。例えば

- ハラスメント(セクシャル・マタニティ・モラルほか)

- いじめ・嫌がらせなどの人間関係の問題

- 職場での暴力

- 激務、超過業務

- 長時間労働

- 心理負荷による自殺

上記、心理的負荷による精神障害・精神疾患は労災認定の対象となります。

<考えられる対応策>

産業カウンセラー・心理カウンセラーのサポートなど。

現在、この分野の労災認定は働き方改革の一環として順次対応策法案と対応策が作られている状態です。心理負荷による労災認定は、企業に発病の申告があった日から遡って6ヶ月となっており、その期間に本人にとって職場状況が悪化したと見なされます。

企業は社員の心理負荷を早期発見し、助けを求める声を拾い上げるセーフティネットを設ける努力をしましょう。

【参照:厚生労働省 精神障害の労災認定】

【参照:働きすぎの時代】

1-3-3.気候などの環境整備が原因

労災発生には労働環境と職場環境の関係性が相関します。実は、職場の環境整備には厚生労働省令として定められた事務所衛生基準規則というものがあり、各企業の職場はその法令遵守しなくてはなりません。

大きく分けて、以下の7環境の整備が求められます。

①温度

年間を通じ、快適で適切な温度管理が必要です。適温設定は17〜28度。ただし、二酸化炭素と一酸化炭素排出のための空気管理がされている状況下で、という条件がつきます。

空気管理とは

・窓からの日差し、すきま風

・パソコンなどのOA機器からの放熱

・風の流れ

・人口密度

・照明器具からの放熱

を考慮に入れ、どの位置でも同じ温度に感じられるような換気と空気調整が含まれます。

②湿度

適切な湿度40%以上が必要です。

③匂い

近隣からの悪臭、建物内からの悪臭など様々な原因がありますが、匂いによる不快さがない環境が必要です。

④騒音振動

大きな工事が長期にわたって続く場合、騒音と振動で体調不良者が出る可能性があります。工事現場の騒音振動に対する理解を深めてもらい、対策をしてもらいます。

また、室内にある

- パソコン周辺機器

- コピー機

- キーボードのタイプ音

- シュレッダー

なども騒音の原因になります。これらは間仕切りをつける・離れた所に置くなどで対処ができます。

⑤日照と明るさ

快適なオフィスの日照は300〜700ルクスです。ただこの数値が保てれば良いのではなく

- 明るさに差がない

- まぶしくない

- 太陽光に近い色である

など、仕事をするのに快適な明るさ環境を指します。

日照問題は人間の心身の健康に少なからず影響を及ぼします。オフィスは住居ではありませんので日照権とまではいきませんが、1日に7〜8時間、20日以上滞在する職場の日照と明るさの状態は適切である必要があります。

【参照:立正大学地球環境科学部 福岡義隆 気象・季節の感情障害への影響】

⑥化学物質

化学物質は働く人の心身状態に大きな影響を及ぼします。使われている資材がシックハウス建材であった場合、交換や再工事が必要になります。シックハウス症候群はアレルギーの一種であるため、反応する人といない人がいます。

特に、大きな被害報告があるホルムアルデヒドに関しては、職場が築3年以内の場合は測定をしておきましょう。アレルギーまたは反応をするシックハウス建材があった場合、アレルギーを起こした人物は健康を大きく損ないますので、注意が必要です。

【参照:国土交通省 建築基準法に基づくシックハウス対策について】

【参照:ウィキペディア 事務所衛生基準規則】

【参照:中央安全衛星情報センター】

【参照:厚生労働省資料 労働環境の改善】

【参照:厚生労働省資料】

【参照:働き方の現状と意識に関するアンケート調査結果 】

2.労働環境改善をするアイデア

本章では、自社の労働環境のより良く改善をするためのアイデアをまとめました。本記事で取り扱っている労働環境は、主に企業が用意するハード環境を指し、オフィスデザインやインテリアを整えるなどのソフト環境とは違います。

もちろん、オフィス家具などを明るくナチュラルなものに変化させれば一時的に気分は変わるかもしれませんが、根本の労働環境(ハード)が変わらない限りは対処療法となります。

自社の労働環境を根本からよくするためには、以下の4ステップを踏む必要があります。

2-1.自社の分析をする

自社分析とは、要するに現状把握です。自社の労働環境を把握するには

①就業規則チェック

長時間労働を強いる規則になっていないか、子育てなどと両立できる柔軟な働き方ができているのかを確認。

②就労時間チェック

就業規則に問題がないのに長時間労働をしている社員を見つけるためにチェックします。目立って多い場合は、職場での「無言の強制」または「業務過多」の可能性があります。

③有給消化率チェック

就労記録から全社員の有給消化率を把握します。現在は36協定がありますので、その基準以下の場合はやはり「無言の強制」または「業務過多」を疑います。

④労災比率のチェック

業務内容と関わらず、例年よりも労災申請がどのように変化しているかを見ます。

- 業績が上昇して労災が増えている:作業環境における事故率・疾病率を減らす方法を考えます。

- 業績が下降して労災が増えている:作業環境における業務過多・人員不足を疑います。

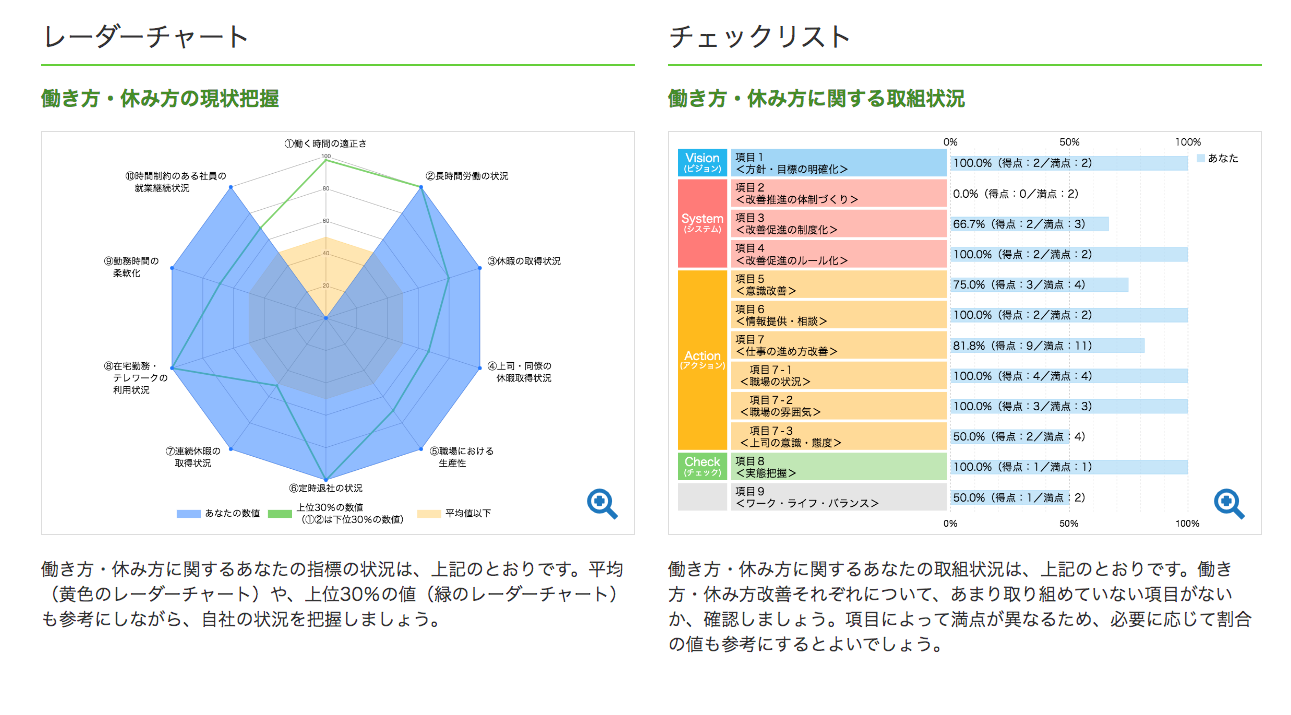

厚生労働省が提供する「働き方・休み方改善ポータルサイト」で企業向け・社員向けともに労働環境を診断できます。診断は下記のように労働環境がわかりやすく把握でき、なおかつ具体的に取り組むべき改善策などの提案があります。また、事例案として厚生労働省が推薦できる労働環境整備に成功した企業例PDFがあります。

【参考:厚生労働省 働き方・休み方改善ポータルサイト企業向け 診断結果例】

【 ポータルサイトで表示される参考企業の添付PDF例】

状況が許すのであれば、上記のポータルサイトの診断結果を各社員にも回答してもらったものを印刷かPDF化してもらい、企業が管理している数値と、実際の現場から見た労働環境に関した数値の乖離も把握しましょう。

以下は、個人の診断結果サンプル画像です。個人レベルで即導入できる内容であり、なおかつ、有休消化取得を促し、長時間労働を自主的に控えるように構成されています。

2-2.改善策のアイデアを集める

ステップ1.で大まかな改善策の方向性と改善ポイントはわかりましたが、実際にどう改善してほしいかは、現場の意見を社内アンケートで吸い上げた方が、より適切な改善ができます。

無記名で答えられるウェブアンケートで、社員の生声を元に、自社の社員の希望に沿った改善策を集めます。このアンケートで、実際に長時間労働や有給が取れない原因がわかるように、心情的な面もアンケート内容に含めると良いでしょう。

<アンケート例>

以下に当てはまるものをチェックしてください。

- 定時に帰ると職場が嫌な空気になるか

- 無言になる

- 上司の顔色を伺う

- 挨拶などがなくなる

- 無視をされる

- 時間外労働を断った場合、上司は不機嫌になるか

- 言動が荒々しくなる

- 無視をする

- 仲間外れにする

- 大量の急ぎ出ない仕事を言い渡される

- 転勤などをほのめかす

- 有給申請をした時、ネガティブな発言をされたことがあるか

(言われたことを書いてください: )

- 有給をとることに気兼ねがあるか、それはなぜか

- 同僚に悪いから

- 周りに何か言われるから

- 周りに迷惑がかかるから

- 遊んでいると思われる

- その他

- 職場のことで相談したいが相談できる人がいない

など、普段、社員がうまく言語化できない「空気」がどのような形であるのかも把握しましょう。

2-3.解決策を検討する

2-1.2-2.の結果を合わせて改善策を採択していきます。その際、

- 社則レベルでいじる必要があるもの

- 職場ルールにすべきもの

- ポスターやメールなどで喚起するもの

にわけ、やりやすいものはすぐに実行しましょう。これらのスタップ1〜3つを組み合わせたものは、自社オリジナルの改善案となり、より自社の環境と状況に沿ったものになります。

2-3-1.アイデア例

以下は、労働問題になりがちな部分を劇的に改善するためのアイデア例です。参考にしてください。

2-3-2.労働時間

長時間労働削減をするための対策法6つ

①人事評価制度などの見直し

人事評価で、労働時間の長さが評価される仕組みになっていないかを見直します。

②ITシステムやアプリの導入

残業時間の可視化をするアプリ導入などを検討しましょう。月間・四半期ごとに労働が超過しやすい時期やタイミングを把握して、労働時間の延長が本当に必要な場合のみ、人員調整や労働時間調整ができるようにします。

【参照:残業時間管理アプリ キングオブタイム 30日間無料体験あり】

③給与制度と人事制度の見直し

多くの人は給与のために仕事に来ています。企業として従前のような昇給制度が続けられないのであれば、人事制度に手を加え、働くスタイルそのものを変えていく必要があります。

以下のような部分に手を加えることにより、長時間労働になる要因が減っていきます。

例えば

- 給与制度を変える

<企業事例> IKEA

同一賃金同一労働制度採用により、日々の仕事量と職務の内容に大きな差が出ないようにしました。

これにより、同じ職務は一律給与となりました。代わりに労働時間を3タイプに分けて賃金差を出し、個人の希望するライフワークバランスを選択できるように変更しました。

同一賃金で同一の労働スタイルですので、早く帰りたい人は短いシフトを選択、たくさん働きたい人は長いシフトを選びます。人生で起きるイベントにより、職場を変えずに労働時間だけを変えていける、新しい考え方です。

【参照:同一労働・同一賃金、全従業員正社員化だけではない、働きがいのある職場を創り出すイケアの理念経営 記事】

- 給与以外に福利厚生を手厚くする

<企業事例> 株式会社ランクアップ

女性の多い企業では子供がいる社員が半数以上です。子供の送り迎えや急な発熱などで仕事を休むと、子供のいない社員へ負担がかかり、大変居ずらい環境になります。

なおかつ、残業の際にはベビーシッター代金や保育所の延長料金がかかり、残業代があっても赤字になり、なんのために働いているのかわからない労働環境がありました。

株式会社ランクアップでは、ベビーシッターを企業が雇い、従業員負担を300円にしました。この金額ならば子供が連日で熱を出していても安心して働き続けていけます。残業ゼロで10年連続増収増益を続けています。

似たような件で、介護の問題もありますので、同じく、ハウスキーパーなどの手当を積極的に福利厚生に入れる、家事代行業を企業で採用するなどがあります。

【参照:日経情報ストラテジー 記事PDF】

④裁量労働制やフレックスタイム制などの導入

全社向けに裁量制度とフレックスタイプ制度を全面的に取り入れ、各自が必要な時期に必要な集中ができるように「働き方の自由度」を上げる必要があります。

また、仕事が特にない時期には早く(15時など)帰っても良いようにし、年間を通じた労働時間の観点で各自調整をしてもらうようにします。

【参照:厚生労働省 変形労働時間制】

⑤リモートワーク・テレワーク

リモートワーク・リモートオフィスにより、住んでいる場所に左右されずに仕事ができる環境作りをします。

このような柔軟な働き方の選択肢が増えることにより、疾病・怪我・家族の問題・介護・結婚・引っ越しなどによる退職をする必要がなくなり、大切な人材流出を防ぐことができます。

【参照:厚生労働省 テレワーク】

2-3-3.有給消化率の向上

有給消化率をあげるためには、職場の休めない「空気」をなくす制度にするのが近道です。例えば、逆の罰則を課する

など、有給を取らないことに対した罰則(罰金・◯日間の掃除奉仕など)を設けるなど「有給とは、何がなんでも取るべきもの」にしていく必要があります。

これであれば「有給を取れない空気」を作っていた上司本人も自ら有給を取るようになります。また、同僚への気兼ねは、有給を取らせなかったことで「罰則を課させてしまった」に変わりますので、同僚への気遣いも無用になります。

年間休日の中に強制的に有給を組み込んでいる企業もありますが、本来、有給休暇は個人が好きな時に取るものです。今日まで続いた「取りにくい雰囲気」が誰かの決めた規則ではない以上、「取るのが当然なく雰囲気」も自社で醸造できる点に注目しましょう。

【参照:厚生労働省 PDF】

2-3-4.労災を減らす

労災は職種によって起きる事故や疾病も違いますが、以下の5つに注意すると労災につながるトラブルを減らせます。

①危険な動線をなくす

職場に危険な場所がないかを確認します。事務系オフィスでもダンボールの山積やカート類の整理されていないために起きる事故が多くあります。

このような動線は、職場内事故(軽度のものでも)があった箇所に注意書きの張り紙をするだけでも抑制効果があります。

【参照:朝日新聞デジタル記事 カラス侵入禁止の警告文の効果】

②整理整頓できる環境にする

オフィスで整理整頓ができるだけの十分な広さを確保します。また、そのためのロッカーなども整備します。

③適正な仕事量にする

肉体的・精神的とも、過重労働はトラブルの主たる原因になります。法で定められた労働時間内で仕事が終わるように、適切な生産プランと仕事量の平準化をします。

④カウンセリングなどによる訴えができる

職場でさまざまな困ったことが起きた時に、一人で抱え込むのではなく相談できるセーフティネットを多数設けます。このような機能があるだけで怪我・疾病などの労災トラブルを遠ざけられます。

<例>

- スマホによる相談申し込みができる

- チャット相談ができる

- 24時間体制の電話カウンセリングなどが受けられる

- 定期的にメンタル診断が受けられる

など、最初のハードルを低く設定してあげる必要があります。

【参照:一般社団法人 日本産業カウンセラー協会】

⑤医師の問診

働き方改革により、労働者の健康確保措置として、長時間労働をした従業員に対して、医師による面接指導を基準変更と産業医の機能強化が平成31年4月から導入開始が予定されています。

現時点では、長時間労働が100時間を超えた場合に面接が適応されていますが、これを80時間に変更予定です。いずれにしても、長時間労働に起因した労災削減対策は、各企業の急務となっていますので、本人から早期に・自発的に申し出ができるように、上記4と合わせた「相談しやすい環境つくり」が必要です。

【参照:厚生労働省 長時間労働者への医師による面接指導制度について】

3.労働環境改善の2事例

3-1.伊藤忠商事株式会社

商事会社の性質上、社員の半数は海外勤務です。書類のやりとりや現地との連絡のため、深夜残業や休日出勤が定例化し、「残業体質」と呼べるほど残業ありきの労働スタイルが習慣となっていいました。日本のトップ企業の1つとして、より効率的でより働き方改革に沿ったワークスタイルに変化するため、思い切って国内の社員に対してのみ、深夜に働くスタイルを早朝に働くスタイルに切り替えました。

- 問題点

長年、残業ありきの仕事スタイルが蔓延し、労働時間削減を提唱しても根付かなかった。

- 対策

所定勤務時間帯(9:00-17:15)を基本勤務とした上で、夜型の残業体質から朝型勤務へ変更しました。トライアル後、労使との話し合いの上、社則にしています。

- 深夜勤務(22:00~5:00)の「禁止」

- 20:00~22:00 における勤務の「原則禁止」

- インセンティブ付与

・給与:早朝勤務時間(5:00~8:00)に対し、深夜勤務と同様の割増賃金(一般社員:150%、管理監督者など:25%)

・朝食:8:00前始業社員に対し、軽食を無料配布

- 効果

今まで残業に使っていた夜の時間帯を活用して

- お客様との会食

- 社内のコミュニケーション

- 家族との団欒読

- 自己啓発

に費やす時間が増え、社員がライフワークバランス充実を体感しています。

【参考:厚生労働省:第3回 長時間労働削減推進本部(平成28年4月1日開催)、長時間労働削減に向けた各企業の好事例 ~「働き方・休み方改善ポータルサイト」】

3-2.株式会社ノバレーゼ

ウエディングの顧客は人生最大のイベントとして大金を投じているため、ウエディングと結婚式業界は基本「顧客第一優先」で仕事をするのが当たり前、自分都合で休みを取るのは不可能と言われていました。しかしその、「休めるはずがない」前提の仕事場で、有休消化率100%を義務化に成功しています。

- 問題点

ウエディング業の慣習上、スケジュールを

お客様のスケジュール>式場スケジュール>イベントスケジュール>打ち合わせスケジュール

上記の優先順に合わせて動くため、自分の休みは後回しになる傾向にありました。また、お休みをした際にゲスト対応が滞る可能性がある不安から、長期の休みが取りづらい傾向にありました。

- 対策

- 料理長と管理職に、担当する部門の部下に有給消化100%取らせることを義務とした

- 休むための年間計画を管理職と部下が一緒に練り、実行する

- 部門ごとに、達成率を発表する

- 情報共有システムの導入で、各人の仕事進捗を一目瞭然にした

- 効果

「結婚」という幸せを販売するビジネスの社員らしく、社員たちも幸せになった。休めない理由を探すのではなく、休むために努力をするようになり、休むためにはどうしたらいいのかという発想に切り替わった。

従来の「自分がいないと仕事が進まない」「休んだらお客様に迷惑をかける」という心配をゼロにするため、情報共有システムに全ての伝言とメモを書き込めるにようにした結果、全員で全員をフォローできる体制に変革し、全社で顧客に対応できるようになった。

【参考:Yahoo記事 有給休暇100%を義務化したブライダル企業は「休めるはずがない」をどう払拭したか】

4.まとめ

いかがでしたでしょうか。労働環境改善のために必要な手がかりとして

1.改善検討すべき3大労働環境とその原因

2.労働環境改善をするアイデア

3.労働環境改善の2事例

をまとめました。自社にとって、労働環境を根本から改善して、働きやすい職場、働きがいのある職場へするための道筋が見えてきたのではないでしょうか。自社の従業員が安心して長く働ける、自社にとって理想の職場になるために、労働環境改善が成功することを応援しています。