「賞与査定はどのように実施したらいいの?」

「賞与査定でトラブルになるケースを知っておきたい!」

いざ、賞与査定をしようとしても基本的な知識や査定基準が分からないと自社に合う査定方法が検討できないですよね。

賞与は必ず支払わなければならないという法律上の決まりはありません。給付基準や給付回数は企業に委ねられるので、企業の風土や考え方を思う存分反映できます。

その反面、曖昧な運用をしていると「賞与査定方法が不明確」「賞与額に納得がいかない」など社員とトラブルになりやすく、事前に社員が納得できるような基準や方法を整える必要があります。

そこで、この記事では

◯賞与査定の基礎知識

◯賞与査定に関する法律上のルール

◯賞与査定にまつわるトラブル事例

◯賞与査定の基準と査定額の決め方

◯賞与査定の注意点

など、賞与査定をするために必要な基礎知識から自社で運用、算出するためのヒントをまとめて解説します。

これを読めば、賞与査定の基礎知識を身につけた上で、自社のビジョンに合う査定方法や査定基準を検討できるようになるはずです!

1.賞与査定の基礎知識

まずはじめに、賞与査定をする上で必要な基礎知識をまとめてご紹介します。

1-1.賞与とは

日本の企業では毎月支払われる給与の他に、賞与(ボーナス)などが特別に給付されることがあります。

賞与とは、厚生労働省が定めている定義で「定期又は臨時に労働者の勤務成績、経営状態等に応じて支給され、その額があらかじめ確定されていないもの」を指します。

法律では額や賞与の有無や支払い回数について定められておらず、企業側に賞与を支払う義務はありません。

しかし、2019年にエン・ジャパン株式会社が実施した「2019年 冬季賞与について」のアンケートでは「賞与を支払う予定」と回答した企業は76%と多く、賞与を給付することで社員に労いや感謝の気持ちを示している企業は多いようです。

日本で初めて賞与を支払ったのは、明治時代。三菱財閥の創業者である岩崎弥太郎氏だと言われています。資料には、社員の奮闘に報いの気持ちを示したことが残されており、賞与の根本的な考え方はこの時代から変わらず引き継がれています。

参考:エン・ジャパン株式会社「2019年 冬季賞与について」

1-2.賞与査定の重要性

「賞与を渡せば社員のモチベーションや満足度は上がるだろう」と考えていると、知らず知らずのうちに社員の不満が溜まっている可能性があります。

賞与は目に見える報酬となるので周囲と比較しやすく、適切な査定をせず渡すと「なぜ一律なのかわからない」「AさんとBさんより頑張っているはずなのにおかしい」という下記のような不満の声を生む原因に。

そもそも、賞与は社員のモチベーションアップや優秀な人材の確保を目的としているのに、これでは本末転倒になってしまいます。

人材ネットバンクが実施した「ボーナスに関するアンケート」では80%の社員が「ボーナスの支給によりモチベーションが上がる」と回答しています。

適正な査定をし社員が納得する方法で賞与を給付できれば社員のモチベーションが上がり、企業の成長にもつながります。

だからこそ、なんとなく賞与を給付するのではなく、明確な基準を持ち査定して賞与を給付することが大切なのです。

参考:エン・ジャパン株式会社「2019年 冬季賞与について」

1-3.賞与の種類

賞与は大きく分けると「通常賞与」と「決算賞与」に分けられます。「通常賞与」とは夏と冬の1年に2回支払われる賞与のことです。

これは、江戸時代に商家が使用人に対してお盆と年末に仕着や餅代と呼ばれるものを渡していたことが起源だと言われています。

この習わしから夏と冬の2回に定着し、賞与査定期間の結果をもとに賞与が支払われます。

一方で「決算賞与」とは、その名の通り決算の前後に支払われる賞与です。企業の業績に応じて給付されるため「社員への利益還元」という意味合いが強いのが特徴。企業によっては「特別賞与」「臨時賞与」などさまざまな呼び方がされています。

企業によって「通常賞与」、「決算賞与」どちらか片方のみである場合と「通常賞与」と「決算賞与」のどちらも取り入れている場合があります。

1-4.日本の平均賞与額

賞与査定を導入しようとするときに気になるのが「他社はどれくらい賞与を支払っているのか」というところではないでしょうか。

国税庁が実施した「平成30年度分民間給与実態統計調査」によると、2018年の平均賞与は1回あたり約70万円(男性 90万円、女性41万円)平均給料・手当に対する平均賞与の割合は18.8%(男性19.8%、 女性16.3%)となっています。

下記の国税庁の10年分のデータをグラフ化したもので、ここ10年50~60万円台で推移していることが分かります。

また、2018年にイシン株式会社が実施した「賞与に関するアンケート」では、賞与額は給与の1~2ヶ月分が最も多く、全体の約30%を占める結果となりました。

賞与額は企業の業務や社会全体の景気、査定方法に左右されるため一概には言えませんが、給与の1~2ヶ月分に相当する50~60万円程度が給付されているケースが多いようです。

1-5.賞与の査定期間

賞与査定を行う期間は、企業側が自由に設定することができます。例えば、7月と12月の1年に2回賞与を給付するとなると、1~6月、7~11月2つの期間に分けそれぞれの賞与査定をします。

賞与査定期間は被らないほうが平等性が維持でき評価がしやすいため、年に1回以上賞与を支払う場合は半年ごとに区切るのが無難でしょう。

また、賞与期間は社員に公開し「〇月~〇月までにいつの賞与査定をしているのか」明確にしておくと、「知らない間に賞与査定がされていた」という不満を払拭できます。

通常賞与と決算賞与のどちらも取り入れている場合には、それぞれで査定期間を明確にし、トラブルにならないよう区別して管理しましょう。

|

【退職者や休職者、中途採用者にも配慮を】 定められた査定期間中に休職した場合や退職した場合は、出勤していた期間内で適切な査定をして賞与を支払わなければなりません。就業規則などで「休職者や退職者は査定対象外になる」などの定めがなく支払いがされないと、不利益取扱いとされる場合があります。 また、中途採用者の場合はどのような対応となるのかも決めておかなければならないポイントです。「半年間は査定期間対象外」などの定めがなければ、基本的に出勤と同時に査定期間の対象となります。 |

2.賞与査定をするときに守るべきルール

法律上賞与を査定するときのルールとしては

①企業が定めた労働規則に従って支給する

②退職予定者や休職予定者の賞与額に注意する

という2つのポイントがあります。それぞれ具体的になぜ守らなければならないのか見ていきましょう。

2-1.労働規則に賞与についての定めがある場合はそれに従わなければならない

法律上の解釈では企業に賞与を支払う義務はありませんが、就業規則や労働協約、企業規則などに「賞与を支払う」旨を記載していると、規則に沿って支払う必要性が出てきます。

「業績が良好な場合のみ支払う、毎年支払うとは限らない」と記載している場合は別ですが「支払い方法や査定方法、賞与の種類」など支払い条件を詳しく記載していると、企業側が労働の対価として支払うものだとみなされます。

労働基準法第11条では「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」と定められています。

つまり、労働の対価とみなされる賞与には、支払いの義務が発生するのです。自社がどのように賞与を規定しているのかによって、賞与の扱いは大きく変わるため気をつけたいポイントです。

参考:労働基準法

2-2.退職予定者や休職予定者の賞与額決定に注意

賞与を査定するときに、今後退職予定の社員や休職する社員と通常勤務の社員の間に大きな金額差を付けることは難しいと考えられています。

1996年に判決があった「ベネッセコーポレーション事件」は、退職予定者と通常勤務者の賞与額の差について争われた裁判でした。

判決では「将来への期待という査定根拠でその分の金額を賞与に含めることは妥当」としながらも「退職予定者への将来の期待は少ないからと、賞与を大幅に減らすのは労基法と民法90条違反となる」という結果となり、2割までの減額しか認められませんでした。

就業規則や労働協約、企業規則などに休職や退職予定者の場合を明確に記載していない場合は、賞与査定において差をつけることを考えるのは好ましくないでしょう。

3.賞与査定でトラブルに発展するケース3例

誤った賞与査定をすると、社員と思わぬトラブルになることがあります。ここでは、どのようなトラブルが発生しているのか事例を交えてご紹介します。

3-1.就業規則に賞与ありと記載されているのに支払われない

|

Q.私の勤務している会社では、労働規則にて年に2回賞与が支払われると記載されています。しかし、今年の冬のボーナスは出ないそうなのですが、、、 |

A.第2章でも紹介したように賞与を支払うと就業規則や労働協約に記載されている以上、支払わないと裁判などのトラブルに発展する可能性があります。

ただし、就業規則などに「業績悪化などの理由で支給しない場合がある」と記載されている場合を除きます。

賞与の支払い有無はトラブルに発展しやすいケースなので、支払うと決めている場合にはできるだけさまざまな状況を想定し細かく労働規約に記載するといいでしょう。

参考:福島県公式サイト

3-2.査定に納得できる事実に基づいた理由がない

|

Q.業務でミスをしたという理由で、賞与が減給されました。仕事でのミスは賞与減給の正当な理由になるのでしょうか? |

A.仕事でのミスを理由とする場合、そのミスに社員がどのように関与し具体的にどのような損失が出たのか明確に説明できなければなりません。

同じような事例では、減給は不当として全額支払いの判決が出ています。「仕事でミスをした」「業績が悪い」など具体性のない理由では、不当な減額とみなされるケースが多いです。

賞与額について互いが揉めないためにも、明確な査定方法に基づいて決定するといいでしょう。

3-3.業績悪化を理由に減額するのは難しい

|

Q.業務が悪化したという理由で、賞与が不支給となりました。支払いの義務があるのではないでしょうか? |

就業規則に「業績悪化により賞与を減給、不支給とすることがある」と記載されていない限り、業績悪化を理由に賞与を減給、不支給にするのは難しいでしょう。

とくに、就業規則に支払い月や支給額の目安などを記載していると、それに沿って対応しなければなりません。

参考:厚生労働省沖縄労働局

4.【査定額の決め方】賞与査定の基準となる3つのポイント

賞与査定をするときには、「業績評価」「能力評価」「行動評価」3つのポイントを押さえたチェックリストを作成し、数値化することで賞与額を決定することが多いです。

賞与の査定額を判断する大切な基準となるので、3つのポイントを把握し自社の風土に合う査定項目を作成してみてください。

4-1.目標達成率などを基準とする「業績評価」

業績評価は、賞与査定期間内に自分で決めた目標をどの程度達成できたか評価する指標です。「目標達成率」や「経営方針達成率」と呼ばれることもあります。

目標に対しての達成率となるため他の評価よりも数値化しやすいですが、目標に対しての意欲や取り組み方、姿勢なども忘れずに評価する必要があります。

目標設定や目標達成は昨今重要視されている評価基準の一つです。日頃の目標達成評価と紐づけて管理をすると、賞与査定もしやすくなります。

|

【業績評価のチェック項目例】 ☑目標達成率 ☑能力に合う目標設定ができている ☑目標達成のために意欲的に取り組む姿勢 ☑企業の経営方針への貢献度 ☑目標達成のために上司や周囲と連携ができたか ☑目標達成のためにスキルアップや挑戦をしたか |

4-2.個人のスキルを評価する「能力評価」

能力評価は、個人のスキルや資格といった一人一人の能力を評価します。

例えば、賞与査定期間内に業務に必要な資格を取得した、賞与査定期間内の契約率が高い、多くのクライアントから高評価をもらったなど、目標達成や業務遂行のために頑張った成果をチェックします。

企業によっては、取得を推奨している資格を獲得することで評価につながったり、査定期間内に定められた契約数を超えることでプラス評価となったりします。

自社ではどのような個人スキルを重視し評価したいのか検討をし、チェック項目を考えましょう。

|

【能力評価のチェック項目例】 ☑査定期間内に業務に活かせる資格を取得した ☑査定期間内に業務に活かせる外部セミナーや勉強会に参加した ☑平均契約数を上回る契約数を出せている ☑一人当たりの平均利益率より高い売上を出せている ☑リーダーなど重要なポジションに配置されている |

4-3.勤務態度をチェックしている「行動評価」

行動評価とは、普段の勤務態度や出勤状態、仲間との協調性など社員の行動を評価する項目です。

「遅刻、欠勤も有無」「コミュニケーション能力」「前向きな発言」など企業によって重視したいチェックポイントが大きく異なる部分です。

自社の行動指針と照らし合わせて、どのような行動特性が推奨されるのかという視点をしっかり反映させることで、意味のあるチェック項目となります。

|

【行動評価のチェック項目例】 ☑査定期間内に遅刻や欠勤がない ☑査定期間内に就業規則に反する行動がない ☑周囲と円滑なコミュニケーションが取れている ☑業務に対して前向きな姿勢で取り組んでいる ☑周囲へのサポートや気遣いができている ☑査定期間内に自ら進んで発言をする機会があった |

4-4.賞与額の決め方

今までご紹介した「業績評価」「能力評価」「行動評価」のポイントを抑えチェック項目を設定し査定した後、査定した評価に数値を割り当てて一人一人の合計ポイントを算出します。

下記の表ではA=10ポイント、B=5ポイント、C=3ポイントと平等な基準を設け計算し、業績評価が104ポイント、能力評価が106ポイント、行動評価が110ポイントとなり、合計では320ポイントを獲得しました。

|

|

A |

B |

C |

合計 |

|

業績評価 |

6(60) |

7(35) |

3(9) |

104 |

|

能力評価 |

5(50) |

10(50) |

2(6) |

106 |

|

行動評価 |

7(70) |

5(25) |

5(15) |

110 |

|

総合計 |

|

320 |

||

個々の査定を数値化できたら、次は賞与原資の割り振り基準に当てはめていきます。平等で分かりやすい基準の設け方の一例として、査定したポイントを基に給与の何倍の賞与を渡すのか明確にしておく方法があります。

下記の表のように査定ポイントによりどれくらいの賞与を割り振りできるのか、原資額をチェックしながら決めておきましょう。先ほどの320ポイントを下記の基準に当てはめると、賞与額は給与の2倍となります。

|

ポイント数 |

賞与額 |

給与が20万の場合の賞与額 |

|

200ポイント以下 |

給与の1.3倍 |

260,000円 |

|

200~250ポイント |

給与の1.5倍 |

300,000円 |

|

250~300ポイント |

給与の1.7倍 |

340,000円 |

|

300ポイント以上 |

給与の2倍 |

400,000円 |

賞与原資の確保方法や賞与の種類、賞与規則により賞与の割り振り基準は異なるため、査定評価と併せて自社に合う方法を検討してみてください。

5.賞与査定をするときの注意点

最後に、賞与査定をするときの注意点をご紹介します。社員と企業の双方が納得のいく賞与査定となるように、あらかじめ次の3つのポイントを念頭に置いて準備を進めてみてください。

5-1.査定基準を設けて査定理由が明確化できるようにする

社員から寄せられる賞与査定への不満で多いのは、「査定理由がわからない」ということです。

とくに、賞与額に納得できていない場合は、理由を教えてほしいと訴えてくる社員もいるでしょう。

賞与査定の結果について裁判になったとしても、なぜそのような賞与になったのか明確にできない場合「正当な理由がない」と判断され、賞与査定は不適切に行われていたと解釈されてしまいます。

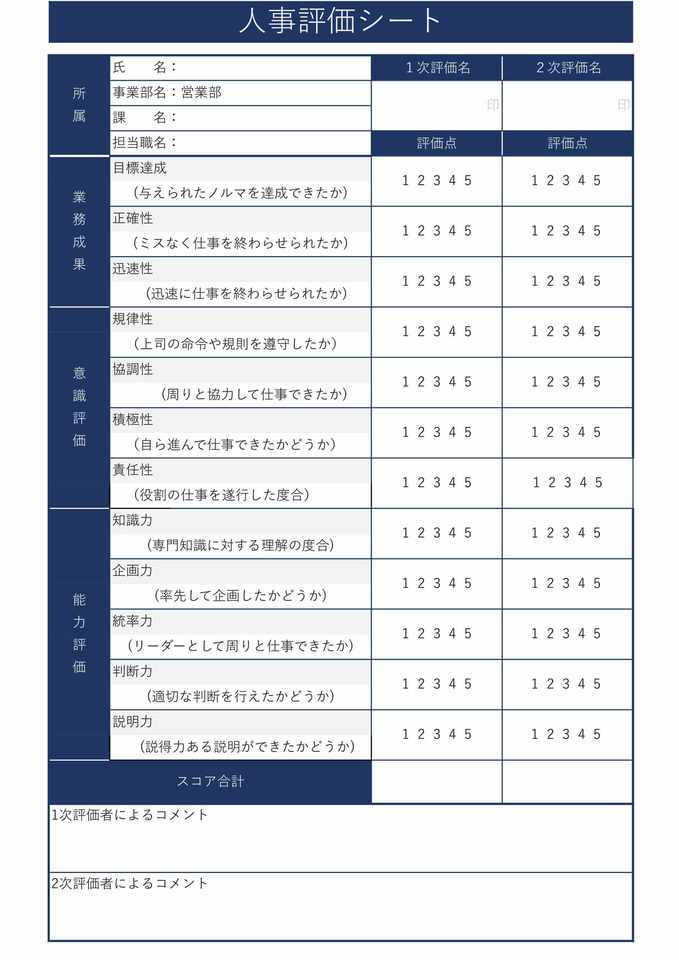

このような最悪な展開にならないためにも、査定基準は明確にして下記のようなチェックシートにまとめておきましょう。

出典&テンプレートダウンロードはこちら:人事評価シートとは?無料で作成できるテンプレート!

できるだけ細かくチェック項目を分けておくことで、賞与査定のプラスとなったところとマイナスになったところが浮き彫りになり社員にも伝えやすくなります。

また、第4章の賞与査定の基準となる3つのポイントでも説明したとおり、査定結果は数値化をして数値に基づいて賞与を決定すると平等な査定ができるでしょう。

まずは、賞与査定の基礎となる仕組みを整えることで、不平不満が生まれにくくなります。

5-2.企業規則も併せてチェックする

賞与は企業が独自に定めている就業規則や企業規則に沿って給付しなければならないため、あらかじめどのような内容が記載されているのかチェックをしておきましょう。

もちろん、賞与査定の方法と企業規則が異なることがないよう照らし合わせて検討することも大切です。

また、企業規則に曖昧な表現がある場合はどのように解釈をするべきなのか認識を合わせておくと、不平等な査定につながりにくくなります。

|

【企業規則でチェックしておきたいポイント】 ☑賞与査定期間、賞与回数の提示 ☑賞与金額の提示(給与1ヶ月~3ヶ月分程度など) ☑賞与を払わないケースの記載(業績不振・退職予定者など) ☑賞与の支払い方法 |

5-3.査定方法は社員に周知するのが妥当

賞与をどのように査定しているのか、あらかじめ社員に周囲することで「査定方法が不明確」という不満を払拭できます。

また、査定基準が分かれば社員が「このポイントで頑張ればいいのか」と理解でき、モチベーションアップにも一役買ってくれるというメリットが。

賞与と社員のモチベーションアップをうまくつなげることができれば、成果を生み出しやすい好循環が作れるでしょう。

▼【事例:「全員で賞与査定をすることでモチベーションアップ」】

|

フォルシア株式会社は、利益に貢献した社員にしっかり還元したいという思いから3C制度を導入しました。 3C制度とは「企業の利益への貢献度」「業績に対する責任感、献身度」「企業への安心的関与」という3Cの視点から評価します。 加えて3C対象者全員に「総額〇万円のボーナスを、自分を除いた3C対象者に分配できる権限があったとしたら、誰にいくらずつ分配しますか」という質問にも回答してもらうそうです。 この結果をもとに特別賞与額を決定して、対象社員に支払いをしています。他者から評価されることを可視化できる仕組みなので、社員のモチベーションアップにつながっているとのことです。 |

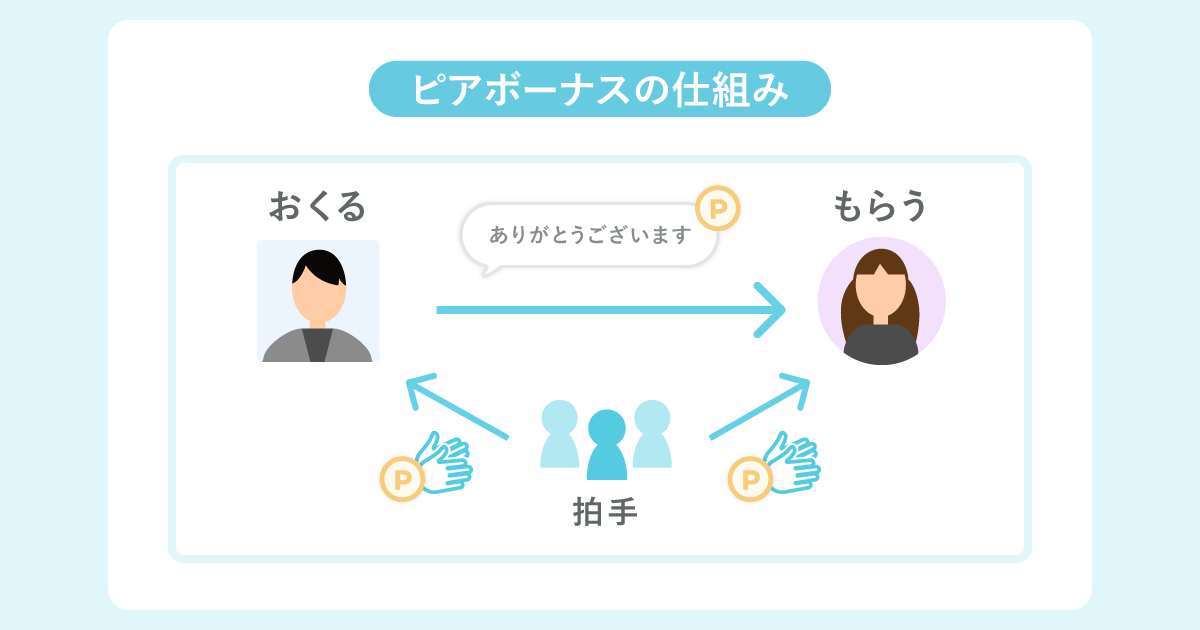

▼【事例:「リアルタイムに少額のインセンティブを送り合う、ピアボーナスで称賛文化をつくる」】

従業員同士が、感謝・称賛の言葉とともに少額のインセンティブを送り合う「ピアボーナスⓇ」が近年注目を集めています。

「〇〇さん、急な差し込み案件で困っていた時、さっと手伝ってくれてありがとうございました!」

「〇〇さんの丁寧な書類作成のお陰で、顧客とのコミュニケーションがいつもスムーズです」

などなど、互いの日々の仕事の感謝を、誰もが見られるweb上のオープンなタイムラインに送り合うのです。

送られた側のモチベーションがアップするのはもちろん、送り合った感謝・称賛のピアボーナスは誰もが見ることができるので、自然と社内に、互いを認め合う「称賛文化」が醸成されていきます。

日本人は褒めるのが苦手と言われますが、少額のインセンティブをチップのように添えることで、感謝や称賛を伝える気恥ずかしさを減らすことができます。

だいたい月一人数百円~数千円と額にすれば少額ですが、それ以上に互いに感謝や称賛を伝え合う習慣が根付くことで、様々な組織課題改善が期待できるとして、近年取り入れる企業が増えています。

6.まとめ

いかがでしたか?

賞与査定とはどのような仕組みなのか理解し、自社に合う方法や査定基準を検討する準備ができたかと思います。

それでは、最後にこの記事の内容をまとめます。

▼給与査定の基礎知識として知っておきたいのは次の5つ

1)法律上賞与を支払わなければならない義務はない

2)賞与の査定は社員からの不満払拭とモチベーションアップに必要

3)賞与には夏と冬にもらえる「通常賞与」と決算の業績に合わせてもらえる「決算賞与」がある

4)平均賞与額はここ10年50~60万円台で推移している

5)賞与の査定期間は企業が自由に定められるが重複しないのが妥当

▼賞与査定に関する法律上のルールは次の2つ

1)企業規則や就業規則に賞与を支払うことを記載している場合、支払わなければならない

2)退職予定や休職予定を理由に賞与を減額するのは難しい

▼賞与査定の基準となるポイントは次の3つ

1)目標達成率を基準とする「業績評価」

2)資格取得など個人のスキルを評価する「能力評価」

3)勤務態度や前向きな姿勢を評価する「行動評価」

◎上記の3つのポイントを抑え数値化し査定基準を設けることで平等な賞与額を算出しやすくなる

▼最後に、賞与査定をするときに注意したいポイントは3つ

1)トラブルとならないよう査定方法や査定基準を明確にする

2)企業規則や就業規則との整合性をチェックする

3)社員にも査定方法を周知する

賞与査定の基本的な知識を得てトラブルとならないよう、自社に合った査定基準や査定方法を設定できることを願っています。