ヒト・モノ・カネ・情報。

全て重要な経営資源ではありますが、その中でも「ヒト」に悩みを抱えている経営者や人事担当者の方は多いのではないでしょうか。

https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H27/PDF/chusho/07Hakusyo_part2-2_web.pdf

中小企業庁が行った調査によると、企業の抱える経営課題のうち、上位3項目が人材に関する課題であり、かつ4位以降を大きく引き離す結果となっています。

そんな多くの企業が抱えるこうした人材の悩みのに対して、近年効果的な解決策の1つとして注目を集めているのが「従業員エンゲージメント」です。

「従業員エンゲージメント」が高くなると、モチベーション向上や人材の定着率アップなど、人材に関する様々な悩みを広く改善することができると言われています。

とはいえ「従業員エンゲージメント」と言われても、その意味や内容、働きを明確に理解している人は少ないのではないでしょうか。

そこで本記事では、そもそも従業員エンゲージメントとは何か、定着率やモチベーションにどう関わっているのかを、取り組み事例から解説します。加えて従業員エンゲージメント向上のポイント、具体的なおススメの施策などをしっかりと解説していきますので、ぜひ最後までご覧下さい。

参照:「中小企業庁 中小企業・小規模事業者における人材の確保・育成」(https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H27/PDF/chusho/07Hakusyo_part2-2_web.pdf)

1.従業員エンゲージメントとは?

1-1.「従業員エンゲージメント」の意味

エンゲージメントとは、直訳すると「婚約」「契約」「約束」といった意味ですが、組織とその組織に勤める人材との関係性を表す場合の定義は「組織や職務との関係性に基づく自主的な貢献意欲」とされています。

組織におけるエンゲージメントの中には2つの種類があり、1つは「ワークエンゲージメント」、もう1つが「従業員エンゲージメント」になります。

ワークエンゲージメントは、仕事の内容に対する愛着や意欲であり、主体的に仕事に取り組んでいる心理状態を表すものです。

従業員エンゲージメントは、企業・組織との関係性に基づいた、企業や組織に対する愛着などであり、組織に対する自発的な貢献意欲を表すものです。

例えば、ワークエンゲージメントは高いが、従業員エンゲージメントは低いという場合は、「仕事は好きだけど会社のことは好きじゃない」というような状態のイメージになります。

逆に、ワークエンゲージメントは低いが、従業員エンゲージメントは高いという場合、「会社には愛着があるが目の前の仕事に身が入らない」というような状態になります。

今回の記事のテーマは従業員エンゲージメントであるため、個々の社員の組織に対する自発的な貢献意欲という部分に絞って、解説していきます。

1-2.従業員満足度/モチベーション/ロイヤリティとの違い

・従業員満足度

従業員がどれだけ会社そのものや職場に満足しているかを定量化したものであり、組織側が与えるものです。

給与、福利厚生、職場環境、人間関係などが従業員満足度を測る上での要素になります。

従業員満足度は、事業の収益や個人の生産性とほとんど相関性はなく、従業員満足度が仮に高くても、施策コストが増加するだけであるため、むしろ業績が悪くなる可能性があります。

一方、従業員エンゲージメントは、個人の意欲が組織にどれだけ向いているかを測定したものであるため、エンゲージメントの良し悪しと、仕事上のパフォーマンスが相関関係にある可能性が高いと言えます。

・モチベーション

モチベーションとは動機づけのことであり、個人が感じるものです。

つまり、個々の動機づけであるがゆえに、個人のパフォーマンスには大きく影響を与えますが、あくまでも個人で感じることであるため、モチベーションの高さが組織としての成果につながるとは限りません。

従業員エンゲージメントは、個々人と組織の関係性を表す指標であり、関係性が強ければ協働が行いやすくなり、組織として生産性を高めやすくなります。

・ロイヤリティ

最後に、ロイヤリティと従業員エンゲージメントの比較です。

ロイヤリティとは、自社に対する帰属意識、愛社精神などであり、その前提として主従関係や上下関係が含意されています。

従業員エンゲージメントは、あくまでも組織と個人相互の対等な関係に基づくものという位置づけになっています。

ロイヤリティが高いということは、組織にとって都合の良い人材が集まっているという意味では良いことに聞こえるかもしれませんが、主体性の欠如や、反対意見の出てこない組織になってしまう可能性があります。

短期的には良くても、長期的な組織の成長には繋がりづらくなるとも言えるかもしれません。

従業員と組織が対等な関係にある方が、主体性は生まれやすく、個人と組織が相互に成長できる可能性は高まります。

1-3.従業員エンゲージメントを高めるメリット

・業績に直結する

従業員エンゲージメントを高める効果は様々ありますが、最も大きなメリットは、エンゲージメントの高さが業績に直結するという点です。

米ギャラップ社の調査によると、上図の通りエンゲージメントの高い上位25%と下位25%とを比較すると、収益性、生産性、EPS、顧客満足度の高さがエンゲージメントが高さと比例していることがわかります。

また、品質の欠陥、離職率、事故、欠勤などのマイナス的な要因も、エンゲージメントが高い組織のほうが少ないということが、この調査によってわかりました。

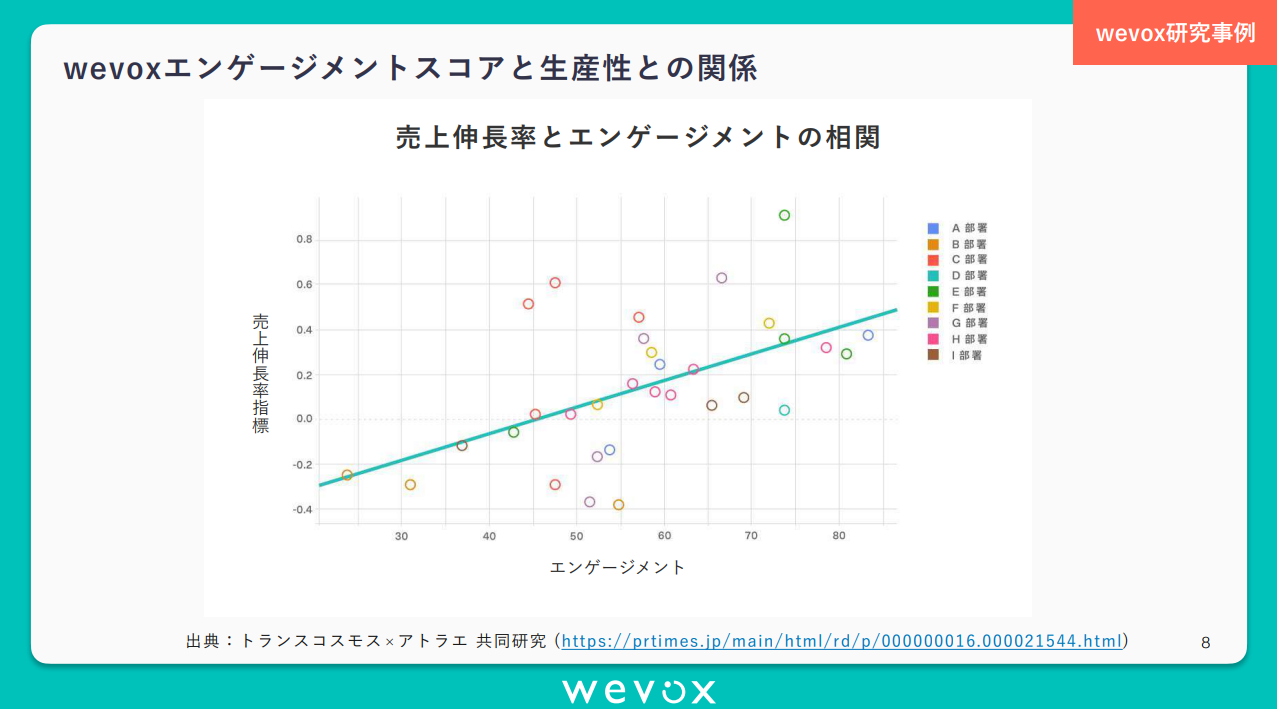

従業員エンゲージメントをスコアリングするプラットフォームを提供するwevox社のデータでも、エンゲージメントと業績が直結することを裏付けるデータがでており、上図の通り、エンゲージメントの高さと売上伸長率は一定の相関関係があることがわかります。

・これからの時代に適した人材が定着しやすくなる

これまでの時代は終身雇用で従業員が辞めないことが前提でした。一方、これからの時代は人材の流動化がますます進み、転職やフリーランスのような働き方が当たり前になってくると考えられています。

つまり、エンゲージメント向上に努めるれば「ここで働きたい」や「ここに居続けたい」と思って人材が定着してくれる可能性が高まりますが、働きがいがなく愛着の持てない会社からは、ますます人が去っていってしまうのです。

また今は、VUCAと言われるほどに先行きが見通せず、急激な変化が絶えない時代です。ビジネスはもの凄いスピートで変わっていき、従来のやり方では通用しない場面が増えてきています。

こうした時代に求められるのは、自らの頭で考え行動できる自律的な社員です。つまり「自発的な貢献意欲」である「従業員エンゲージメント」が高い組織では、自発的な貢献意欲が高まり、結果自ら行動できる自律的な社員が育ちやすくなると言えます。

これからの時代を生き抜く人材を集めるという意味でも、従業員エンゲージメントの向上は重要です。

参照:「組織の未来はエンゲージメントで決まる 著者:新居佳英・松林博文 英治出版㈱」

2.従業員エンゲージメントが低い原因

米ギャラップ社の2017年の調査によると、日本のエンゲージメントスコアが高い社員の割合は6%であり、トップのアメリカとカナダの31%と5倍近い差がありました。

さらに言うと、日本は調査対象139ヶ国のうち132位と、最下位のレベルでした。

では、なぜ日本は世界的にみてエンゲージメントが低いのでしょうか。

その原因としては以下のことが大きいと考えられます。

2-1.終身雇用前提など、組織形態が環境にマッチしていない

日本の企業では、長い間人が辞めないことを前提として組織を運営してきてました。

つまり、社員が離職することあまりを考えずに経営ができていたため、エンゲージメントの向上に取り組むという概念すらないというのが、考えられる理由の1つです。

働く人材側も、そのような終身雇用をありがたく受け入れている傾向がありましたが、働き方が多様化し、転職や副業へのハードルも下がっている現状にはマッチしていない労働環境であると言えるでしょう。

2-2.ビジョンが浸透していない

JTBモチベーションズが2012年に行った調査によると、自社の企業理念を説明できる社員は全体の33%、企業理念を全く覚えていない社員は39%という統計データが出ています。

つまりそれは、「なんのために」仕事をしているのかがわからずに働いている人が多い、ということを表しています。

企業理念やビジョンなどの浸透を重視しなければ、組織と従業員のベクトルがずれやすくなり、例えば採用活動の場面でも「入社してみたらイメージと違った」というように早期離職の原因にもなりかねません。

わかりやすく心に響くビジョンがある会社は、従業員が仕事の意義を感じやすく、結果エンゲージメントが向上するという好循環が生まれやすくなります。

会社は、ビジョンに共感してくれる人たちが働きやすいように、ルールや仕組みを構築する必要があるのです。

参照:「組織の未来はエンゲージメントで決まる 著者:新居佳英・松林博文 英治出版㈱

3.従業員エンゲージメントを高めた企業事例

3-1.スターバックス(Starbucks)

https://www.starbucks.co.jp/company/?nid=mm

まずは従業員エンゲージメントの高い企業として世界的に有名な、スターバックスの事例から紹介します。

スターバックスには、サービスに関するマニュアルがほとんどないという特徴があります。ドリンクカップへのメッセージやおすすめドリンクの紹介、おいしい飲み方のアドバイスなどのパートナー(店員)の行動は、すべて自発的に行っているものなのです。

そしてマニュアルがなくてもそうした行動が取れるのは、パトナー1人ひとりの従業員エンゲージメントが高いからだと言われています。

スターバックスはブランドの差別化要因の中の一つとして「Engaged Partners」を掲げ、従業員はスターバックスという会社と対等であり、尊重される存在であるという意味を込めて従業員のことを「パートナー」と呼んでいます。

スターバックスはなぜここまで、エンゲージメントを重視するようになったのでしょうか?

実は、2007年頃のスターバックスはアメリカでの業績が著しく悪化しており、その際に元CEOのハワード・シュルツが復帰、エンゲージメントを重視した経営で見事に業績を復活させたという経緯があります。

従業員エンゲージメントによって業績が大きな影響を受けることを痛感したスターバックスは、以後従業員エンゲージメントを重視した経営方針を掲げるようになったのです。

具体的なエンゲージメント向上の取り組みは、新しく入社するパートナーにミッションやバリューに共感してもらえるように働きかけます。

それだけでなく、スターバックスでの将来像ではなく、個人としての将来像や目標をパートナーに考えもらい、その上でスターバックスの仕事で何を身につけたいかを共に考え「個人の成長目標」を決めていきます。

加えて、店舗それぞれに掲げられたビジョンを実現するためにどのような行動をとればいいのかを言語化し、パフォーマンスに関する目標も設定していきます。

その目標を、4か月ごとの人事考課で振り返ります。

注目すべき点は、スターバックスのパートナーの8割はアルバイトや学生であり、このような人事考課やレビューを、その方たちに対しても行うという点です。

スターバックスのビジネスは「カフェ」事業です。仕事内容はマルチタスクが求められる大変なもので、決して楽なものではないでしょう。

そうした職種でもスターバックスで働き続けたい人が多いのは、こうした4か月ごとの人事考課を代表例としたフィードバックによって、成長を実感できることが大きいと考えられています。

フィードバックは、人事考課の場面だけでなく日常的に行われていますが、上司やマネージャーは、ティーチングではなくコーチングを行います。

つまり、叱ったり指摘したりせず「顧客がどう思ったか」「どうすれば良かったか」ということを、自分で考えられるような問いかけを行います。

また、相互評価の仕組みもあり、バリューに沿った称賛されるべき行動をしたパートナーは「Green Apron Card」というメッセージ付きのカードをもらえて、バリューを体現できる行動が何かを理解できる仕組みになっています。

学生時代にこういった経験を積むことで、自己理解や他者理解が深まり、その後の就職活動もうまくいきやすい学生が多いとのことです。

このような従業員エンゲージメントに対する取り組みによって、スターバックスは2020年9月時点で約32,000店舗を出店しており、2007年の約15,000店舗からは倍以上と、右肩上がりで店舗数を増加させています。

コロナ禍の影響で2020年の売上はマイナス成長となりましたが、2019年までは右肩上がりで、営業利益も順調に伸長しており、2020年のコロナ禍でも黒字を確保するという強さを見せています。

企業文化としてエンゲージメントに取り組む体質が定着しており、そこに共感するパートナーや顧客が集まることで業績も伸長し、社員も主体的に働きがいを持って働ける好例と言えるでしょう。

日本の人事部 マニュアルのないスターバックスは、なぜエンゲージメントを高められているのか:

https://jinjibu.jp/article/detl/tonari/1797/

https://jinjibu.jp/article/detl/tonari/1806/

シーゲル派の米国株投資 【SBUX】スターバックスの銘柄分析。店舗数とブランド力に強み。

3-2.ユーザベース(UZABASE)

次に、ForbesJAPAN(2017年8月号)が選ぶの「従業員エンゲージメントが高い企業トップ10」の8位に入っているユーザベースの紹介です。

経済ニュースプラットフォーム「NewsPicks」を運営している会社です。

エンゲージメントを向上への取り組みは、創業4年で経営陣がマネジメントに手が回らなくなった頃から行われるようになりました。

社員からマネジメント批判の声が上がるようになっていて、経営陣は危機感を募らせるようになったのです。

そこから経営陣で話し合った結果、価値観を明確にするべきではないかという結論に至り、「7つのルール」という価値基準(行動指針)を策定しました。

価値基準などを明確にする前は「伝えなくても何を大事にしているかは伝わっているはず」という風に考えていましたが、「7つのルール」を策定することで、社員に求める行動や姿勢が明確になり、社員に迷いがなくなり、結果として不協和音はなくなりました。

加えて「4つのやらないこと」を明確にし、より何をすべきか、何を捨ててもいいのかの判断を従業員が行いやすくしていきました。

規模がさらに拡大した2015年1月には、理念やビジョンを組織的に浸透させながらベクトルを合わせる目的で、「カルチャーチーム」という組織を立ち上げます。

具体的には、現場の課題を吸い上げてそれを経営層に伝え、解決策をフィードバックする役割を担っており、定期的に社員に対してアンケートを実施しています。

例えば、「人事評価における妥当性」が課題として浮上したケースがあります。

人事評価制度は、ミッションの「経済情報で世界を変える」、バリューの「7つのルール」に基づき制度設計されていましたが、当時は新しい社員が多かったこともあり、制度などを正確に理解していない社員が多くいました。

そのため、制度設計の仕組みやその思想、評価フロー、個々の目標設定の方法などの勉強会を実施し、会社の方向性と価値観の理解につなげました。

また、7つのルールを咀嚼し、イラスト付きで説明した「31の約束」という冊子を作ることで、採用の際に何を大事にしている会社かビジュアルで理解でき、フィットする人材が入社しやすくなりました。

また、海外にも展開している会社であるため、バリューやミッションなどが言語として伝わりにくい場合でも、ビジュアルで伝わりやすくなりました。

従業員エンゲージメント向上に取り組んだ結果、売上高は増収を続けており、エンゲージメントスコアも2017年6月時点で71.8、最高のAランクと高水準になっています。

ForbesJAPAN 強い組織のカギ「従業員エンゲージメント」が高い企業トップ10:https://forbesjapan.com/articles/detail/17225/3/1/1

SUPER CEO 世界を狙う組織のつくり方~ユーザベース崩壊の危機を救った「7つのルール」

モチベーションクラウド 「やらないこと」の徹底でつくられる、勝てる組織。組織偏差値70越え 株式会社ユーザベース:https://www.motivation-cloud.com/hr2048/2828

@engagement【JinJiのトリセツ】ユーザベースのバリュー「7つのルール」はどうやって浸透・徹底されているの?:https://atengagement.com/torisetu/uzabase/

3-3.LIXIL

次に紹介するLIXILは、浴室、キッチン、トイレなど水回りの住設メーカーです。

事業環境としては、人口減少に伴う新築着工減少がほぼ確実な未来として予測されており、新築からリフォーム需要への切り替えが、会社の成長に重要な戦略だと位置づけています。

そのリフォームのニーズをつかむには、エンドユーザーとの接点をいかに持つかということを考える必要がありました。

そして、たとえ接点を持ったとしても、ショールームなどエンドユーザーと現場で接点を持つ社員がエンゲージメントの低い状態で接客しても、エンドユーザーは満足しない可能性が高いと考えました。従業員のエンゲージメントと顧客ロイヤリティは相関関係にあると考えられるからです。

そのような事業環境がきっかけとなり、2019年11月から「変わらないと、LIXIL」と題した人事プログラムを打ち出し、その中の取り組みの1つとして社員のエンゲージメントを高める施策を行いました。

具体的にまず行ったことは、月1回のエンゲージメントサーベイの実施です。

エンゲージメントサーベイを始める前は、年に1回従業員満足度調査を行っていましたが、短いサイクルでタイムリーに従業員の意識をつかむ必要があると考え、エンゲージメントサーベイを月1回実施し、定点観測することにしました。

エンゲージメントサーベイを始めてわかったことは、事前に仮説としてあった課題感と、実際にデータで見えた課題にズレがあったことです。

例えばショールームの社員の傾向として、職務や自己成長、使命や目標の明示といった「支援」項目は比較的高いスコアだった一方、「やりがい」や「達成感」は事前の想定より低い傾向にありました。

このように、感覚や想像ではなく、客観的な数値として現状を把握することからスタートし、マネジメント層からエンゲージメントスコアに対する理解を深めてもらうよう取り組みました。

マネージャーに対しては「スコアの良し悪しに固執しすぎないように」と、社長自らや人事部からも発信していましたが、それでも低いスコアにショックを受けてしまうマネージャーも一定数いたようです。

その際には、マネージャーが孤独を感じないよう、人事部が定期的にフォローアップミーティングを行うようにしました。

従業員エンゲージメントを向上させるための具体的な取り組みの1つとしては、情報共有システムを活用し、社員が必要としているサポートをリアルタイムに提供することです。

例えば、ある商品を購入した顧客と同じニーズの顧客を接客する場合に、以前成約に至った顧客データを参考にしてアクションに繋げられるようにするなど、成約に至りやすい仕組みを構築するなどといったことです。

そのような情報共有の仕組みにより、ニーズに合った提案が受けられることで顧客満足度向上が見込めます。従業員も成約率が上がり、自信を持った仕事へと繋がっていきます。

また、経営層から現場レベルの施策を提案するのではなく、現場が施策案を積極的に出せる環境づくりにも取り組みました。

気兼ねなくアイディアを出し合い、相互に協力しながらチームとして施策に取り組むことで、結束力や貢献意欲が湧き、エンゲージメントが高まる好循環になると考えたからです。

従業員エンゲージメント向上の施策として注意するべき点は、地域性や県民性など、地域によって働き方やライフスタイルも微妙に異なるという点です。

LIXILは、日本はもちろん、世界的に広く進出している企業であるため、そのことをより実感する機会が多くありました。

そのような地域性を考慮すると、企業として一律な施策をしていてはエンゲージメントの向上が難しく、ある程度現場レベルの施策判断が必要だということがわかりました。

つまり、現場へのエンゲージメント向上施策の権限移譲が重要だということです。

エンゲージメント向上に取り組んだ結果として、2020年4月のサーベイの時点で、開始当初から10ポイントエンゲージメントスコアが改善しました。

ただし、売上成長はマイナスであり、特に日本市場は直近の2021年1-3月期決算で10%のマイナス成長になっています。

このように業績への反映はまだですが、リフォーム市場などは回復基調にあります。

エンゲージメントスコアの改善が今後の業績や定着率にどう影響していくのか、注目を続けたい事例です。

LIXILが実践する従業員エンゲージメント向上と顧客志向の徹底:https://www.sapjp.com/blog/archives/33982

LIXILグループ総合報告書:https://kabuyoho.jp/discloseDetail?rid=20200828486865&pid=140120200828486865

「“繋がる”価値が今ほど高い時代はない」LIXIL Advanced Showroom社長が語るエンゲージメントの価値:https://get.wevox.io/media/plan-lixilas

株式会社LIXIL 2021年3月謂決算説明資料:https://ssl4.eir-parts.net/doc/5938/tdnet/1959424/00.pdf

3-4.小松製作所

https://home.komatsu/jp/ir/library/annual/

最後の事例として、建設機械メーカーとして日本トップシェア、世界でも2位のシェアを誇る小松製作所を紹介します。

小松製作所の従業員エンゲージメント向上への取り組みは、まず2011年に以前から掲げられていた「コマツウェイ」という「永続すべき価値観」を、より簡潔に伝わるように形を再編して行われました。

翌年の2012年にマネジメント層に向けた「コマツウェイ」の説明会を行い、さらに研修やワークショップなどを実施します。

マネジメント層にエンゲージメント向上施策のアプローチした理由は、イノベーションを起こす思考や発想を生むチームを作るためであり、現場の従業員エンゲージメントを高めるには、直属の上司が重要な役割を果たすと考えたからです。

そのアプローチの中で、マネジメント層が特に気を配るべき要素が以下の5つあり、それらが満たされることで、チームのエンゲージメントがあがり、結果パフォーマンスが向上すると、小松製作所は考えました。

①信頼

言い換えると、心理的安全性のある環境にするということです。

信頼があることで、リスクを冒すようなチャレンジをすることに抵抗がなくなります。

結果、斬新なアイディアがアウトプットされ、イノベーションが起こりやすくなります。

②モチベーション

新たな挑戦をし、成長できそうな仕事ができる環境を作ることで、やりがいを感じ、モチベーション高く取り組むことができます。

③変化

変化に対応できる組織、チーム、人になることで柔軟性が育まれるなど、変化はエンゲージメントの向上に影響すると考えられています。

④チームワーク

オープンなコミュニケーション、相互信頼の下での連携など、チームワークが良好な職場は人間関係のストレスが少なく、共に高め合うことができ、結果チームの生産性も向上する可能性が高いと言えます。

⑤権限移譲

任せられること自体にやりがいが生まれ、主体性、当事者意識を持つことができます。

これら5つの要素を満たすために、マネージャーは研修などで学びながら現場で実践をすることで、エンゲージメントの向上に取り組んでいます。

そのほか、プロフェッショナルとして活躍するための教育体系など、成長意欲がある従業員が成長できる環境も用意しています。

エンゲージメント向上に取り組んだ結果、取り組み前は33だったエンゲージメントスコアが70に増加し、離職率は33%も低下しています。

佐藤滉輔 日本の「働く」を考える~企業と従業員はどのような関係性が望ましいのか~:http://www2.econ.tohoku.ac.jp/~takaura/18kosukesato.pdf

total engagement group 従業員エンゲージメントの向上に成功した小松製作所:https://www.total-engagement.jp/812/

小池商店日記 従業員エンゲージメントが高い企業の成功事例|建設機械メーカー小松製作所の取組と考え方:https://www.sksp.co.jp/blog/y-koike/post-99861.php

mitsucari 従業員エンゲージメントを向上させた企業事例とは?高める要素を理解しよう:https://mitsucari.com/blog/engagement_case_studies/

sixseconds The Komatsu Case:https://www.6seconds.org/2020/09/23/komatsu-case-eq/

ピアボーナスで社員のエンゲージメントを高める「Unipos(ユニポス)」詳細はこちら

4.従業員エンゲージメント向上のポイント

ここまで紹介してきた事例も踏まえて、従業員エンゲージメント向上に取り組む際のポイントを整理していきます。

4-1.適切なフィードバックを行う

スターバックスの事例のように、たとえアルバイトであっても適切なフィードバックを行うことで、エンゲージメントを高めることができます。

フィードバックをする前に抑えておくべき点は、目標設定をすること、理念やビジョン、バリューなどを浸透させることです。

指標となるものがなければ、適切にフィードバックを行うことができないからです。

また、フィードバックのスタイルとして、指摘や𠮟責などではエンゲージメントにマイナスの作用を及ぼします。

そのようなやり方ではなく、本人に気づきを与えるような質問をして、自分自身で解を導き出せるようにすることで、主体性や当事者意識を育むことができ、それがエンゲージメントの向上につながります。

4-2.わかりやすくて共感できる経営理念などを策定する

ユーザーベースの事例では、ミッションやバリューを明確にすることで、従業員がマネジメント層に対して抱いていた不満を解消することができました。

何のために仕事をしているのか、大事にするべき価値観は何かなどを明確にすることで、迷いなく日々の仕事に取り組みやすくなります。

ただし、経営理念などはきれいごとを並べただけであったり、ただ掲げるだけではほとんど効果がありません。

いかに心に響き、わかりやすくするかということを突き詰める努力と、浸透させる仕組みや工夫もセットで必要です。

4-3.定期的にエンゲージメントを測定する

LIXILの事例のように、感覚や予測だけでは、エンゲージメントを正しくつかむことができません。

エンゲージメントサーベイを定期的に行うことができる仕組みを導入するなどをして、数値として見える化することで、取り組むべき課題を明確にすることができます。

また、エンゲージメントは日々変動するものです。できるだけ短いサイクルで測定することをおすすめします。

4-4.マネージャーを教育する

エンゲージメント向上は、経営陣が声を挙げるだけでは実現できません。現場レベルで向上に取り組まなければ効果は期待できないのです。

小松製作所の事例のように、現場の状況を理解したマネージャーが、現場レベルでエンゲージメント施策に取り組めるようにしていく必要があります。

そのため全社的なエンゲージメントへの理解はもちろん必要ですが、特にマネージャーに対するエンゲージメント向上、エンゲージメントを高めることの重要性を理解してもらい、動いてもらえやすくるする仕組みが、非常に大事です。

ピアボーナスで社員のエンゲージメントを高める「Unipos(ユニポス)」詳細はこちら

5.従業員エンゲージメント向上おススメ施策

最後に、従業員エンゲージメント向上のためにおススメの施策を紹介していきます。

5-1.エンゲージメントを定期的に測定する

問題とは、現状とあるべき姿のギャップのことです。

エンゲージメントを測定しなければ現状把握ができず、あるべき姿を想定することができないので、解決すべき問題を明確にすることができません。明確でない問題は解決不可能です。

エンゲージメントサーベイのプラットフォームを活用するなどして、できるだけ短いサイクルで測定し、現状把握ができるようにしておくことが重要です。

5-2.わかりやすくて心に響く理念などを策定する

ユーザベースの事例のように、バリューをまとめた「7つのルール」、「4つのやらないこと」、7つのルールをビジュアル化した「31の約束」のように、考え抜かれた言葉とそれをわかりやすく伝える仕組みがセットで重要です。

やるべきことが明確になれば、人は力を発揮しやすくなり、それがエンゲージメントの向上にも直結します。

5-3.OKRを導入する

OKRとは「Objectives and Key Results」の略で、目標とその成果指標のことです。

組織として達成するのが難しい高い目標を設定し、その目標達成に必要な成果指標を3つ程度設定、その成果指標に対して今度は同じようにチームが目標設定と成果指標の設定をし、最終的に個人まで紐づけます。一気通貫した目標設定がOKRの特徴であり、従業員が同じ方向を向きやすくなります。

チームとして一体感が生まれやすくなり、高い目標を目指すことでモチベーションが上がり、結果的にエンゲージメントが向上しやすくなります。

OKRの詳細は、こちらの記事でご確認ください。

OKR導入事例から学ぶOKR成功のポイントと注意点:https://media.unipos.me/okr-case-study

5-4.フィードバックの仕組みを作る

スターバックスの事例の通り、適切なフィードバックによって社員は自身の成長を感じることができ、そうしたやりがいや喜びが、エンゲージメント向上にもつながっていきます。

フィードバックは日常的にも行うべきですが、フィードバックを当たり前のものとして定着させるためにも、数カ月に1回面談を行うなど、会社の仕組みとして運営することが望ましいでしょう。

また、フィードバックをする上司やマネージャーは指摘や叱責ではなく、1人ひとりが自律的に考え問題解決できるようなきっかけとなる問いを与えるようにするとよいでしょう。

5-5.1on1の実施

1on1とは、1対1の面談のことです。

上司やマネージャーと従業員が定期的に1対1で面談をすることで、そのような状況でなければ話しづらいことも話すことができます。

効果的な1on1は信頼の構築、つまり心理的安全性の確保につながりますが、上司が一方的に話しをするような1on1はかえって逆効果です。

アジェンダは用意した方がいいですが、基本的には部下や従業員が話したいことを話し、上司は聞き役というスタンスが、エンゲージメント向上には効果的です。

5-6.上司から部下へはオープンな質問、部下から上司へはクローズな質問

主体性や当事者意識はエンゲージメントを向上させる上で重要な要素ですが、それらを持たせる具体的な方法が、オープンクエスチョンです。

上司は部下に対して具体的に指示を出したり、答えを教えたりする傾向にありますが、そうではなく、上司から部下へは「どうしたらよかったかな?」「どうしたいの?」など、オープンクエスチョンにすることで、部下は自らが考えるようになります。

逆に、部下から上司に質問するときは、「どうすればいいですか?」ではなく、「〇〇と考えて〇〇をしようと思うのですが、よろしいですか?」というような、上司がYesかNoで答えられるクローズドな質問をすることで、主体性を鍛えることができます。

6.まとめ

ここまで、従業員エンゲージメントの基本的な意味からメリット、事例までを詳しく解説してきましたが、最後に要点をまとめます。

・エンゲージメントとは

- エンゲージメントとは「組織や職務との関係性に基づく自主的な貢献意欲」のこと

- エンゲージメントには、「ワークエンゲージメント」と「従業員エンゲージメント」の2種類がある

- ワークエンゲージメントは、仕事の内容に対する愛着や意欲

- 従業員エンゲージメントは、組織に対する愛着や自発的な貢献意欲

- エンゲージメントは、従業員満足度、モチベーション、ロイヤリティとは似て非なるもの

- 従業員エンゲージメント向上は、業績向上や適切な人材確保に直結しやすい

・従業員エンゲージメント向上のポイント

- 適切なフィードバック(スターバックスの事例)

- わかりやすくて共感できる経営理念等の策定(ユーザベースの事例)

- 定期的なエンゲージメントの測定(LIXILの事例)

- エンゲージメントに関するマネージャーへの教育(小松製作所の事例)

・従業員エンゲージメント向上のおススメ施策

- エンゲージメントを定期的に測定する(問題・課題を適切に把握できる)

- わかりやすくて心に響く理念等の策定(やるべきことが明確になれば力を発揮できる)

- OKRの導入(組織から個人まで一貫した高い目標を設定し、一緒に達成を目指す)

- フィードバックの仕組み(成長を実感でき、自己理解が深まる)

- 1on1の実施(マネージャーが聞き手に回り、心理的安全性を確保する)

- オープン、クローズドクエスチョン(主体性や当事者意識を育む具体策)

これからの時代は働き方の選択肢が広がっていることもあり、従業員が「ここで働きたい」と思えない会社は、淘汰されていく可能性が高いと言えるでしょう。

しかし、従業員エンゲージメント向上に取り組もうという考えのもとこの記事を読んでいるあなたの会社は、きっと従業員に選ばれ、従業員と共に成長していける会社になるはずです。

ぜひ、今回紹介した事例やおススメの施策など、できることから実践して見ていただきたいと思います。