「eNPS」を一言で言うと、「自分の職場で働くことを、親しい人に勧めたいかどうか」を数値化し、従業員の会社に対する意識を測定する指標です。他人には悪いものを勧められない心理が働くことから、従業員の本音が現れやすいという特徴があります。

eNPSはすでに、アップル社など多くの企業で従業員エンゲージメント(会社に対する評価・愛着心)を測り、改善する方法として採用されています。最近では、顧客満足度(ES)調査よりも優れた手法としても注目されています。

しかし中途半端にeNPSを導入すると、逆に従業員の士気を下げてしまう危険性があるため注意が必要です。

調査結果を正しく分析し、従業員の不満の元を改善して初めて、eNPSを導入する意味があります。「調査に協力したのに全然改善されない…」とならないためには、その後の施策を見据えたeNPS導入が必要です。

そこで、この記事では、実際にeNPSを導入してみたいという方が完全に理解できるよう、以下を説明していきます。

◎eNPSについての基礎知識

◎導入すると何がいいのか

◎導入した企業の事例

◎調査分析するための3ステップ

◎調査分析を委託する場合のおすすめ企業3選

◎スコアを上げる方法

eNPS調査分析を外部委託する場合のおすすめ企業や費用も紹介していますので、読み終わった時点でeNPSをすぐにでも導入できる状態になっています。さらに、eNPSのスコアを上げて従業員の満足度を上げる具体的な方法も紹介します。

社員のモチベーション低下や離職率の高さにお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。

1. eNPSとは?正しく理解するための基礎知識

まずは「eNPS」とはどういう意味の言葉なのか、正確に理解していきましょう。

1-1. eNPSとは、従業員が会社を他人に勧めたい度合いを数値化したもの

突然ですが、質問です。

あなたの親しい友人から「あなたの勤めてる会社に転職したいんだけど、どう思う?」と言われたら、あなたはどう答えますか?自信を持ってお勧めできますか?

仕事内容だけでなく、待遇面ややりがい、会社の方向性について、総合的に不満がなければ、答えはイエスとなるでしょう。反対に、不満に思っている点がひとつでもあれば、手放しでお勧めはできないですよね。

このように、職場を他人に推奨する度合いを測る指標をeNPSといいます。

eNPS(従業員NPS)とは、「employee Net Promoter Score」を略したものです。

日本語で表現すると「従業員ロイヤルティ(忠誠心・愛着心)」または「従業員エンゲージメント」などとなりますが、これでは意味が分かりにくいので英語の言葉の意味を紐解いていきましょう。

「employee Net Promoter Score」を順番に訳すと、「従業員」「正味」「推奨者」「値」です。直訳すると「従業員のうち、正味どのくらいの人が、会社の推奨者になってくれるかを示した値」となります。

つまり、「自分の会社を他人におすすめしたいぐらい満足しているかを測る指標」ということができるでしょう。

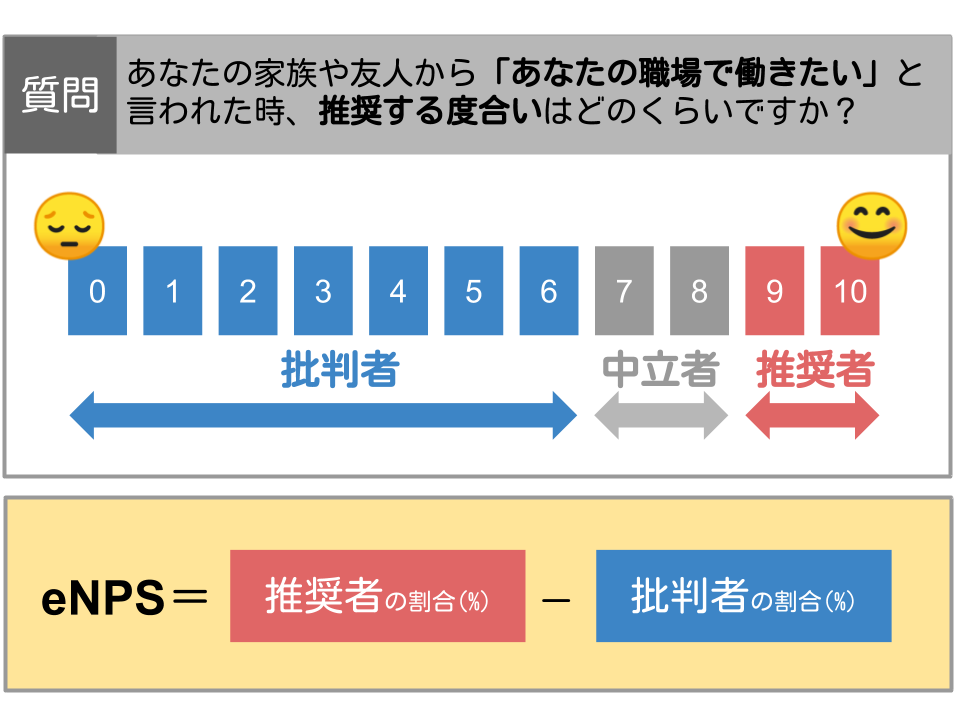

eNPS調査では、まず「あなたの家族や友人から『あなたの職場で働きたい』と言われた時、推奨する度合いはどのくらいですか?」という質問を投げかけます。その点数の割合をもとに算出したスコアが、eNPSのポイントとなります。

詳しい計算式は後述しますが、高い点を付けた推奨者が多いほど、eNPSのスコアは高くなります。

eNPSスコアが高いということは、職場を親しい人にも勧めたいと思っている従業員が多く、良い職場環境が実現できていると見なすことができるのです。

1-2. eNPSは、NPS(顧客ロイヤルティ)から派生した言葉

ところで「eNPS」はなぜ「e」だけ小文字なのか、気になっている方もいるのではないでしょうか。「eNPS」は元々「NPS(Net Promoter Score/顧客ロイヤルティ)」という言葉から派生した言葉です。

|

<元となる指標「NPS」とは> 「NPS(ネット・プロモーター・スコア)」は、フレッド・ライクヘルドが提唱したマーケティング用語です。「あなたはこの商品を親しい人に勧めたいですか?」という質問に0~10点までの点数で評価してもらう方法で、顧客の継続利用意向を数値化した指標です。 NPSのスコアは、評価が低いマイナス100ポイントから、評価が高い100点までの数値となります。単純に「商品を好きか」ではなく「他人に勧めたいか」という未来の行動を点数化できるため、今後の収益性と連動すると考えられる指標です。 |

eNPSは、NPSでの「商品」を「自分の会社(職場)」に置き換え、従業員が自分の職場に満足しているかどうかを測る指標に転用したものです。

つまり「eNPS」とは、従業員が自分の職場を親しい他人に紹介したいくらい、良いものだと捉えているかを数値化する指標となります。

一般的には、「自分の職場で働くことを、親しい人に勧めたいかどうか」という質問を軸に、その点数を付けた理由や、いろいろな側面からの補足質問項目を同時に調査し、従業員エンゲージメントを上げる具体的な施策へとつなげていきます。

1-3. ES(従業員満足度)との違い

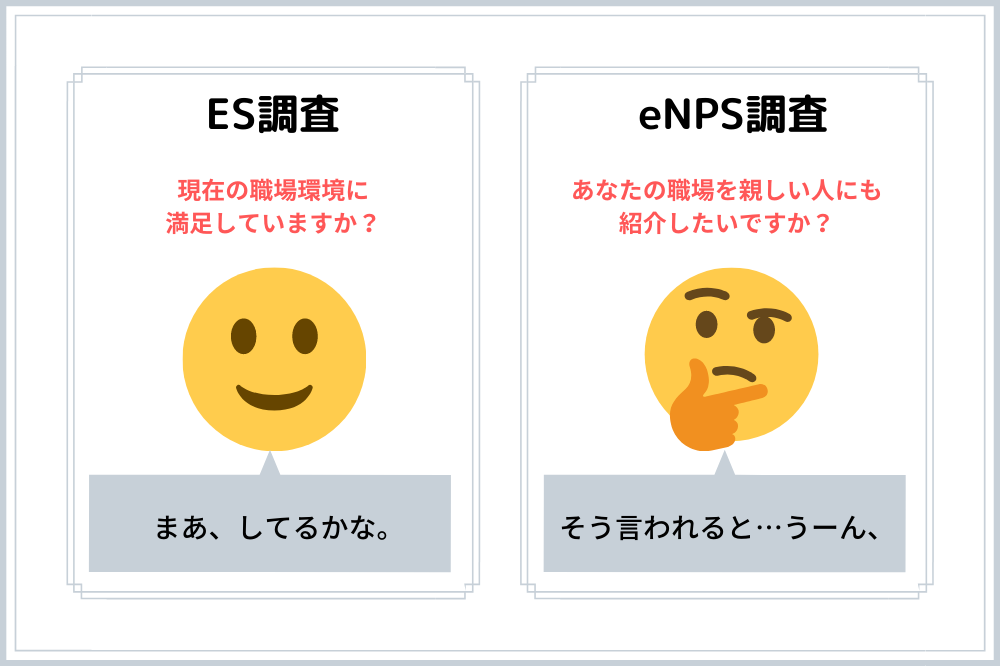

これまで従業員のモチベーションや満足度を測る調査として、「ES(Employee Satisfaction、従業員満足度)」調査が使われてきました。記事を読んでいる方の中にも、「ES調査はやったことある」という方がいるかもしれません。

ES調査もeNPS調査も、基本的な目的自体はほとんど変わりはありません。従業員の職場への評価や満足度を調査し、改善点を特定して、最終的には離職率を低下させたりパフォーマンスを向上させたりするのが目的です。

ただ、これから説明する3つの観点から、ESよりもeNPSの方が優れた点があり、今後はeNPS調査を取り入れる企業が増えるのではないかと考えられます。

1-3-1. eNPSの方が、従業員の本音を引き出しやすい

eNPS調査は、従業員が本当に自分の職場に満足しているのかを、ES調査よりも正確に把握しやすいといわれています。

「会社に満足しているか?」という曖昧な質問では、なんとなく「はい」と答える社員もいるでしょう。

しかし「親しい人にもお勧めしたいか?」という質問では、本当に良いものでなければ親しい人に紹介できないという心理が働きます。

周りに勧めたくなるほどいい職場なのか従業員に本気で考えさせた後に細かい質問項目に入っていくので、ES調査よりも正確に従業員の評価を測ることができるのです。

1-3-2. eNPSは3つのセグメントごとに対策を考えられる

eNPS調査の優れた点は、社員を「批判者」「中立者」「推奨者」という3つの分類に分けられる点です。このことにより、例えば「批判者」はどの項目で点数が低いのか(=不満を持っているか)や、逆に「推奨者」はどの項目に満足しているのかを分析することができます。

分析した結果から、3つのセグメントそれぞれに最適な打ち手を実行できるのです。

批判者は離職率が高い傾向があるため、このセグメントに属する社員をフォローすることで離職リスクを低減させることができます。

また「推奨者」はどこを評価しているのか分析することで、会社にとって重要な「推奨者」を増やすための施策も見出せるでしょう。

1-3-3. eNPSは最低2問から調査できる

ES調査は、従業員の満足度を分析するためにあらゆる角度からさまざまな質問をするため、設問数が多くなりがちです。

一方eNPSのスコアは、「自分の職場を親しい人にも勧めたいか」というひとつの質問だけで測ることができます。ただ、それだけでは評価した理由がわからないため、補足質問でその理由を探ります。自由回答形式の「その理由は?」という質問なら、設問数はたった2問から調査が可能です。

この場合、調査を外注委託しなくても社内で完結させることができます。その分コストをかけずに調査が可能です。

もちろん、分析する時間やリソースがない場合や社内で分析するのが難しい場合には、eNPS調査のノウハウを知り尽くした調査分析会社に委託する方法がおすすめです。

2. eNPSを導入する3つのメリット

eNPSを導入することで具体的にはどのようなメリットがあるのか、解説します。

2-1. 離職率を下げて社員を定着させることができる

有効求人倍率は高い水準が続き、人手不足を実感する企業が多い中、どうにか離職率を下げて社員を定着させたいと考える企業は多いことでしょう。そこで活用できるのが、eNPSです。

eNPS調査で従業員が付けたスコアと離職率には、相関があることが分かっています。

|

・低い点を付けた「批判者」は、推奨者や中立者に比べて離職率が2倍になる(※1) ・継続勤務動向(今の職場で働き続けたいか)とeNPSスコアは、0.99という高い相関係数になった(※2) |

「批判者」のフォローを行わず放っておけば、離職者が増えるばかりです。

前章でも解説しましたが、eNPS調査では「批判者」「中立者」「推奨者」のセグメントごとに調査項目を分析することができるため、「批判者」がどの項目において不満を持っているのかを把握することができます。

つまり調査によって明らかになった「批判者」に対して、不満の原因となるボトルネックを取り除いたり、丁寧にフォローをしたりすることで、離職させず会社に定着させることが可能になります。

2-2. 採用にかかるコストを削減できる

新たな人材を採用する際には、求人媒体への掲載費や転職エージェントへの報酬など、膨大な採用コストがかかります。そのコストを削減するために、「リファラル採用」という手法が注目されているのはご存知のことでしょう。

リファラル採用とは自社の社員に人材を紹介してもらう採用方法のことで、採用コストがかからないのが大きなメリットです。職場を理解している社員が紹介する人材なので、良い人材が集まりやすいというメリットもあります。

eNPS調査をきっかけにして職場への信頼度や満足度が上がれば、リファラル採用に推薦してくれる社員が増え、採用コストを削減できます。採用広告を出さなくても社員が優秀な人材を呼び込んでくれる、そんな良いサイクルへ繋げることができるでしょう。

2-3. 生産性を向上できる

eNPSを正しく把握しコントロールすることで、生産性を向上させ、最終的には会社の収益性を高めることができます。

自分の職場に対するエンゲージメントやモチベーションが高い(=eNPSが高い)従業員は、熱意を持って仕事に取り組むため、エンゲージメントが低い従業員に比べて高い生産性を持っています。また、顧客に対してより良い価値を提供したいという気持ちがあり、丁寧で優れたサービスを提供することができます。

従業員の満足度が上がり職場が良い雰囲気になれば、良い意見やアイディアが生まれやすくなります。こうしたポジティブな姿勢を持った従業員を増やしていくことで、周囲の士気が高まり、会社の業績が上がる好循環を作り出すことができます。

3. eNPSの導入事例

eNPSを調査分析して明らかになった問題を解決することで、社内の環境をより良い方向に持っていくことに成功した企業の事例を、いくつか紹介します。

3-1. 株式会社東急エージェンシー

株式会社東急エージェンシーは、働き方改革や女性躍進推進を進めるために、2017年に「ワークスタイルデザイン部」を立ち上げました。その中で具体的な施策のプランニングや効果検証を行う方法として、半年に一度行うeNPS調査を活用しています。

調査を行うことで、従業員のエンゲージメントを上げるために必要な課題がはっきり見え、施策を行いやすくなったといいます。

|

<eNPS調査から分かった優先課題>

・社内風土の改善 ・業務時間の短縮 |

<実際に行った施策>

・風土改革委員会を発足 ・各個人のチャレンジを評価する人事制度変更 ・何に時間を使っているのかを調査 ・移動時間を削減するための在宅勤務を導入 ・会議時間の短縮 |

例えば、調査の結果、社内の風土が従業員のエンゲージメント向上にとって重要度が高いことが分かり、「風土改革委員会」を発足して風土改革を行いました。社員のチャレンジを評価し、それぞれが成長できる雰囲気づくりを心がけたそうです。

また、業務時間の長さに不満があるという結果を受けて、タイムマネジメントを推進しました。何に時間を使っているのかを調査するところから始め、移動時間削減のための在宅勤務を推進したり、会議時間を短縮する施策を行ったりしたそうです。

eNPSを計測するだけでなく実際に施策を行い、それを社内報やイントラネットで報告することで、eNPSのスコアも改善しています。

参考:Emotion Tech

3-2. 株式会社FiNC Technologies

AIを活用したダイエットアプリ「FiNC」などヘルスケア領域でさまざまなサービスを展開している株式会社FiNC Technologies。しかし多くの事業を立ち上げる中でエンジニアへの負荷が高まっていることを受け、従業員エンゲージメントの改善が課題に挙がったといいます。

そこで2018年、組織を改革するためにeNPSを活用した調査をスタートさせました。まずはリーダー層に「リファラル(知人紹介)できるかどうか」「できなければその理由を書く」というシンプルなアンケートを取り、ミーティングで課題を話し合いました。

|

<eNPS調査から分かった優先課題>

・経営陣との間にギャップを感じる ・会社の動きがよく見えない ・組織カルチャーが薄まってきている |

<実際に行った施策>

・会議の議事録や検討資料などを、誰でも見えるように共有 ・行動指針に見合った行動をした社員を表彰 |

「情報の透明性がなく経営陣との間にギャップを感じる」という不満を解消するため、会議の議事録や検討資料などはコンフィデンシャルな資料以外すべて共有ツールにアップし、社員なら誰でも見えるように共有しました。

また「組織カルチャーが薄まってきている」という意見を取り上げ、行動指針に見合った行動をした社員を表彰して感謝を伝える仕組みを作りました。このことにより、どういう行動が賞賛されるのかが可視化できるようになったといいます。

eNPSから見えてきた課題をみんなで話し合い、改善を続けた結果、eNPSスコアは半年で約30ポイントも改善しました。

参考:SELECK

3-3. 株式会社スタイルズ

システムインテグレーション事業を手掛ける株式会社スタイルズ。eNPSを導入したきっかけは、「社員の力を発揮できる会社にして業績を伸ばしたい」と思ったことだといいます。しかし実際にeNPSを測ってみると、従業員の会社へのロイヤルティが想像よりも低く、そこを改善することの方が急務だと感じたそうです。

|

<eNPS調査から分かった優先課題> ・安心して意見を言える文化づくり ・社員の満足度の向上 |

<実際に行った施策> ・懇談会など社員同士の交流が生まれる場所を増やした ・その他、6カテゴリ全35施策を実行 |

従業員のeNPSスコアの低さを受けて、まずは社員の満足度を上げ、この会社で働く意味を作ることを目指しました。

重視したのは、社員が安心して意見を言える「心理的安全性」を高める取り組み。懇親会を定期的に開催するなど、社員同士が集まる機会を増やし、交流が活発になったといいます。そのことにより、社員がフランクに意見を言えるようになった他、社員一人一人が自分で考えて動く風土に変わったといいます。

社員同士の交流が生まれることで社内の雰囲気も良くなり、eNPSは9カ月で119ポイント上昇しました。さらに、eNPSにブレイクスルーを起こすという同じ目標をみんなで共有したことにより、会社に対する所有感が生まれました。

参考:すごい会議

4. eNPSを調査分析する3ステップ

eNPSを正しく調査分析することで、具体的な施策を実行でき、eNPSを上げていけることが分かったでしょうか。

ここからは、実際にeNPSを測定する場合に必要な3ステップを紹介します。

短期間で詳細な調査分析をしたいのであれば、専門の業者に委託するのが間違いありません。しかしそうしたサービスを使わなくても、自社内で調査分析することはできます。

ただし、調査結果をもとにクロス分析などを用いて職場推奨度の要因を探る必要があるため、ある程度の分析力が必要です。

自社内でeNPS調査分析を行いたい場合の、具体的なやり方を説明していきます。

4-1. eNPSの3つのセグメントを理解しよう

調査を行う前に、eNPSを構成する3つのセグメントについて理解しておくことが大事です。

「自分の職場で働くことを、親しい人に勧めたい度合いはどのくらいか(0~10点)」という質問で何点を付けたかによって、従業員を推奨者・中立者・批判者の3つのセグメントに分けることができます。

- 推奨者(9~10点を付けた人)

職場の推奨度に9~10点を付けた従業員は、職場環境や仕事内容、報酬などすべての面に満足している状態で、高いモチベーションを持って働いている従業員です。

会社の商品やサービスに自信を持っていて、顧客にもより良い価値を提供しようと考えています。離職する可能性が低く、他の従業員にもポジティブな影響を与え、リファラル採用を進めてくれる可能性が高い従業員です。

- 中立者(7~8点を付けた人)

平均点以上の7~8点を付けた中立者は、職場や仕事に人並み以上の愛着を持っている従業員です。離職する可能性は高くはありませんが、どこかしら不満を持っていると考えられるため、そのボトルネックとなっている部分を見つけ出してフォローすることが必要です。中立者はeNPSの点数計算に影響しないセグメントですが、中立者を推奨者に引き上げることで、eNPSのスコアを改善することがができます。

- 批判者(0~6点を付けた人)

批判者は職場や仕事、報酬、待遇面などに満足していない従業員です。最低限の働きしかしていない可能性があり、仕事の生産性は低いといえます。特に3点以下の低いスコアを付けた批判者は、すでに離職を考えていたり、不満を社外でも吐露していたりする可能性があり、何かきっかけがあれば離職してしまうと考えられます。人材の流出を食い止めるためには、批判者の不満の元を見つけ出し、フォローしていく必要があります。

4-2. eNPS調査の質問事項を決める

「自分の会社を親しい人に勧める度合いはどのくらいか」と質問するだけでは、eNPSのスコアは算出できますが、従業員が点を付けた理由までは分かりません。

その理由を明らかにするため、他の質問項目を合わせて調査分析するのがおすすめです。

会社の特性や目的、サービス内容によって聞きたい内容は変わるため、決まった質問項目はありません。eNPSを測定する場面に応じた設問設計が大切ですが、押さえておくと良い質問の例を以下にまとめたので、参考にしてみてください。

|

カテゴリ |

質問項目の例 |

|

労働環境について |

● 労働時間には満足しているか ● 仕事の質や量に満足しているか ● 仕事をうまく行うために必要な材料や道具を与えられているか |

|

報酬や評価について

|

● 正当な報酬をもらっていると感じているか ● 正当な評価を得られていると感じているか |

|

やりがいについて |

● 顧客への貢献を実感しているか ● 自分の仕事が誰かの役に立っていると感じられるか |

|

会社の将来について |

● 会社の安定性について不安はないか ● 会社の業績に伸びしろがあると感じているか |

|

会社のビジョンについて |

● 会社のビジョンに共感しているか ● 自社のブランドに愛着を感じているか |

自社内で質問項目を設計するのが難しい場合や、項目ごとに分析するのはハードルが高いという場合は、eNPS調査分析サービスを利用すると良いでしょう。そうしたサービスではあらかじめ設問項目がセットされていたり、自社に合わせた項目を選んで調査できたりします。

委託先については、「5. eNPS調査分析を委託する場合におすすめの企業3選」で紹介していますので参考にしてみてください。

4-3. eNPSのスコアを計算する

eNPSの調査が終わったら、実際にスコアを計算してみましょう。

まず、職場の推奨度を聞く質問で、0~6点を付けた従業員を「批判者」、7~8点を「中立者」、9~10点を「推奨者」に分類します。

そして推奨者の割合(%)から批判者の割合(%)を引いた値が、eNPSの値となります。

|

例えば 批判者(0~6点)が40%、中立者(7~8点)が30%、推奨者(9~10点)が30%の場合、 ➡ eNPSの値は-10ポイントとなります。 |

スコアは-100ポイントから+100ポイントの間になります。実際に計算してみると、ほとんどのケースでeNPSの値はマイナスになります。

日本人は中間的な選択肢を好む傾向がある(※)と言われていて、職場に大きな不満を持っていなくても4~6点の中間選択を選びがちです。4~6点は「批判者」でマイナスとなりますし、7~8点でも「中立者」で値はプラスにならないため、日本でのeNPSの値はマイナスになることが多くなるのです。

計算して自社のeNPSスコアが出たら、まずはそれを業界別eNPSベンチマーク調査の平均値と比較してみましょう。そこで業界的に自社がどの位置にあるのか把握することができます。

日本における代表的なeNPSベンチマーク調査は、7. 参考にしたいeNPSベンチマーク調査にまとめています。

同じ業界の平均値よりも著しくeNPS値が低い場合は、より詳細な調査・分析が必要となるかもしれません。しっかりと調査分析すれば、eNPSスコアに影響を与えている要因を分析し、改善するための優先項目を把握できます。改善項目が分かれば、施策として何を行うかの道しるべになります。

従業員がどの部分に満足していないか分析するには、セグメントごとに他の質問項目とクロス分析するのが良いでしょう。どの質問項目で批判者が低い評価をつけているのかを見ると、改善点が自ずと見えてくるはずです。

※参考:論文「日本人の回答バイアスーレスポンス・スタイルの種別間・文化間比較ー」

5. eNPS調査分析を委託する場合におすすめの企業3選

社内で詳細な分析をするノウハウや時間がない場合は、eNPS調査実績がある専門業者に調査分析を委託するのが良いでしょう。

eNPS調査分析を外部委託する費用は、1回の調査で20万円程度、定常的に行う場合は100万円~が相場です。

eNPS調査を行っている企業は多数ありますが、むやみに選ぶのは得策ではありません。

以下の点に注意して委託先を選びましょう。

・導入事例が豊富でノウハウがあること

・調査結果を出すだけでなく、実際に施策に落とし込めるものであること

・(自社で分析する場合)自社でも簡単に分析できる仕組みになっていること

ここからは実際にeNPS調査分析を外部委託する場合に、おすすめの企業を3つ紹介します。

5-1. 実績と信頼で選ぶなら、NTTコム リサーチ『ES-Quick』

【サービス名称】

従業員エンゲージメント測定(eNPS)測定ツール『ES-Quick』

【提供企業】

NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社

【おすすめポイント】

・パッケージ化されていて低価格

・eNPSの業界別ベンチマーク自主調査を行っている会社で、知識や経験が豊富

・全200問中から最大60問を選ぶなど、会社に合わせた調査設計ができる

【サービス内容】

・3部構成のWebアンケート(200問から最大60問を選択可能)

・グラフ化された結果レポート

・総合評価分析

・属性や質問項目別の分析

・要因ポートフォリオ分析

・自由記入データ

・無料集計アプリ(自社内でも集計が可能)

【価格】

50人まで→20万円

100人まで→38万円

200人まで→64万円

300人まで→75万円

500人まで→90万円

【公式サイト】

https://research.nttcoms.com/info/enps.html

※『ES-Quick』ツールの他、業界内での自社ポジショニングが分かる「eNPSベンチマーク調査」や、より具体的なコンサルティングが可能な「eNPS調査分析・コンサルティング」サービスも展開しています。

5-2. 定常的に調査するなら、Emotion Tech社『Employee Tech』

【サービス名称】

『Employee Tech』

【提供企業】

株式会社Emotion Tech(エモーションテック)

【おすすめポイント】

・NPSおよびeNPSのコンサルティングを主軸としている企業である

・東急エージェンシーやLancersなど、有名企業でのeNPS調査実績がある

・クラウドシステムで、定常的に即時性のある分析が可能

・モチベーションアップに必要な改善点がマップで分かりやすく可視化できる

・「eNPSが0~3点」でアラート通知を受け取る仕組みなど、リアルタイムで従業員のフォローができる

・対面でフィードバックを聞けるため、調査結果を生かす施策を作りやすい

【サービス内容】

・eNPSを活用したアンケートを、月1回配信(配信頻度は変更可能)

・設定した回答が入るとアラート通知を送信

・従業員の感情をリアルタイムで分析

・分析専門スタッフの高度なレポーティング(3カ月に1回)

【価格】

初期費用90万円+月額10万円(通常価格)

【公式サイト】

https://www.emotion-tech.co.jp/service/employee-tech

5-3. シンプルな調査分析が魅力の、シーテック社『スマレビ for リテンション』

【サービス名称】

『スマレビ for リテンション』

【提供企業】

株式会社シーベース

【おすすめポイント】

・スマートフォンにも対応したWebアンケート

・離職リスクを可視化する結果分析画面

・組織別、就業先別、担当者別などの属性に応じたeNPSの比較

・収益指標との掛け合わせで社員を分類

・フォロー対象者を選定してタスクの確認や報告が可能

【サービス内容】

・大手から中小企業まで、200社以上の企業の導入実績あり

・シンプルな画面設計で結果が分かりやすい

・フォローが必要なスタッフを登録、フォロー状況の確認ができる

【価格】

基本料金20万円+1名あたり300~700円(回答人数により変動)

【公式サイト】

https://www.hrm-service.net/lp/retention/

6. eNPSのスコア(値)を上げるには

ここまで説明したように、eNPSを調査分析し最適な改善策を実行することで、職場環境をより良いものにして、eNPS値を上げていくことができます。それでは、eNPSのスコアを上げるためには、どのような施策が有効なのでしょうか。

実際はeNPS調査分析を行い、どの項目のスコアが低いのかを見出したうえで、優先順位を付けて施策を展開していくのが好ましいアプローチです。

ただし、これから説明する施策はどれも従業員の満足度を上げるために有効な施策です。eNPS調査を行わなくても取り入れることができる施策もあります。調査の準備と並行して参考にしていただければ幸いです。

6-1. 正当な報酬を与えるため、評価制度を見直す

eNPSスコアを決める大きな要因のひとつが、「報酬」です。2017年に株式会社ビービットが行った調査では、「正当な報酬を得られている」と感じた従業員はeNPSスコアが高くなることが分かっています(※)。

正当な報酬を与えるためには、公平な評価方法を取り入れ、報酬基準を明確にすることが必要です。報酬が上がらない理由や、上げるための努力目標を明確にすることで、報酬に対する納得感を得られ、報酬を上げるためのモチベーションを生み出すことができます。

<施策例>

・何ができれば昇格できるかなどの等級基準書を作成し、共有する

・人事部門が評価するのではなく、現場の各部門ごとに評価できる制度を取り入れる

・達成すべき目標を設定し、達成度を評価する

・上司だけでなく部下や同僚からの評価を取り入れる

事例で紹介した株式会社東急エージェンシーの例では、従業員の成長意欲やチャレンジを評価できる仕組みを取り入れ、eNPSが大きく改善しました。

自分の働きに見合った報酬を得られる仕組みがあれば、働く意欲やモチベーションが上がり、会社への信頼度や満足度も上がり、eNPSスコアも上げることができるのです。

6-2. 金銭以外の報酬で評価する仕組みを作る

従業員のモチベーションを上げる方法として報酬と同じくらい大切なのが、周りから評価されることです。先ほどと同じ株式会社ビービットの調査(※)で、「正当な評価を得られている」と回答した社員は、そうでない社員と比べてeNPSスコアが高くなりました。

良い働きぶりをしても全く評価されない職場より、評価してくれる職場の方が、誰でも心地よく仕事ができますよね。この場合の評価というのは、金銭ではなく「ありがとう」という言葉でも良いのです。また、職場での人間力やコミュニケーション力など、数字で結果が出にくい面を評価する仕組みも重要です。

<施策例>

・社員同士で評価できる社内ポイント制度を導入する

・評価ポイントが多い社員を表彰する

・小さな「ありがとう」を社員同士で送りあえる仕組みを導入する

・朝礼などで、小さな感謝を伝え合う場所を作る

社員同士で褒める文化が習慣化することで、やりがいを感じられる環境づくりにもつながります。

6-3. 会社のビジョン共有を再徹底する

「何のために仕事をしているのか分からない」状態だと、従業員のモチベーションは上がらず、仕事や職場に対する満足度も上がりません。

会社のビジョンや理念を全社員に共有し、そのために働いているという意識を高めましょう。

<施策例>

・経営理念を書いたクレドカードを配布する

・ビジョンを共有するための研修を行う

・社内報で共有する

・目につくところにスローガンを貼る

・社員が集まる会議で繰り返しビジョンを共有する

・使命に基づいた働きをした社員を表彰する

事例で紹介した株式会社FiNC Technologiesでは、会社の行動指針に見合った行動をした社員を表彰して感謝を伝える仕組みを作りました。このことにより、どういう行動が賞賛されるのかが可視化できるようになったといいます。

会社のビジョンをすべての従業員で共有することで、従業員に使命感が生まれ、エンゲージメント向上につながります。さらには、より強い組織を作り出し、業績アップも期待できるでしょう。

6-4. 職場のコミュニケーションを改善する

正当な報酬や評価をもらっていて仕事にやりがいを感じていても、職場のコミュニケーションに問題があれば、eNPSスコアは下がってしまいます。上司からの叱責、トップダウンの仕事、ぎすぎすとした職場環境は、従業員のモチベーションを奪います。

社内のコミュニケーションを活性化させ、腹を割って話せる雰囲気を作ることで、従業員が安心して働ける職場環境を作ることができます。

<施策例>

・他部門の社員とコミュニケーションを取れる場を作る

・トップダウンではなく、社員全員で意見を出し合う文化を作る

・否定的な意見をやめて、社員が安心して発言できるようにする

事例で紹介した株式会社スタイルズでは、懇親会や勉強会を定期的に開催したり、会議で否定的な反応をしないルールを決めたりすることで、社員の心理的安全性が高まり、社員が自ら積極的に行動してくれるようになったといいます。

安心して働ける環境を作ることで、社員のチャレンジをサポートでき、革新的なアイデアも生まれやすくなります。eNPSの改善はもちろん、業績アップにもつなげることができるでしょう。

7. 参考にしたいeNPSベンチマーク調査

ベンチマーク調査とは、競合企業や他業種企業の状況を調査し、自社と比較分析するものです。

eNPSの代表的なベンチマーク調査としては、株式会社アイ・エム・ジェイやNTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社、株式会社ビービットが行ったものがあります。

ベンチマーク調査による業界平均と自社のeNPSスコアを見比べてみると、自社がどの位置にいるのかを確認することができるでしょう。また、各調査の分析レポートには、eNPSを上げるための施策につながるヒントもたくさん記されていますので、参考にしてみてはいかがでしょうか。

7-1. ビービットによるベンチマーク調査

株式会社ビービットが2017年に行った16業界別のeNPSベンチマーク調査では、何によってeNPSスコアが上がるかが重点的に考察されています。

労働時間が長いだけではeNPSは下がらないこと、正当な報酬や評価を得られているとeNPSが高くなること、顧客のために仕事をしていることもeNPSスコアに影響があることなど、具体的な施策に生かせそうなヒントもあります。

調査結果はPDFで詳しく解説されていますので、株式会社ビービットのサイトでご覧ください。

7-2. IMJによるベンチマーク調査

株式会社アイ・エム・ジェイは2019年に、10業界(銀行、運輸、航空、化粧品など)の会社に対してeNPS調査を実施し、まとめた結果を公表しています。

IMJの調査結果では、10業界全てでeNPSの値はマイナスとなり、もっとも高い業界は航空業界(-37.4pt)でした。継続勤務意向(自社で今後も働き続けたいかどうか)が高いとeNPSも高くなること、組織の7Sモデルのバランスが良い業界ほどeNPSが高くなることなどが明らかになっています。

調査結果はPDFで詳しく解説されていますので、IMJのサイトでご覧ください。

7-3. NTTコムによるベンチマーク調査

NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社が2017年に実施した52業界別のeNPSベンチマーク調査です。

NTTコムの調査では、企業の規模によってeNPSスコアが高い業界が異なることが明らかになりました。小規模事業者でeNPSスコア1位は「サービス、小売、外食」なのに対し、中規模事業者は「生活インフラ、運輸、不動産、建設」、大規模の事業者では「メディカル」が1位でした。

eNPSスコアとの相関が高い項目は「将来像・キャリアプラン」で、この項目を重点的に改善していく必要性がうかがえます。

調査結果はサイトで詳しく解説されていますので、NTTコムリサーチのサイトでご覧ください。

まとめ

本記事では、eNPSの意味やメリット、実際に導入する場合の計算方法や、専門業者に依頼する場合のおすすめ委託先まで、eNPSに関わる情報を網羅的にお伝えしてきました。eNPSとは何か、かなり具体的にイメージできたのではないでしょうか。

NTTコムの自主調査によると、従業員の満足度調査を実施している会社は、実施したことがない企業に比べてeNPSが約1.5倍も高いという結果があります(※)。従業員の満足度を上げて離職率を下げたいなら、eNPS調査分析を行い、それを元に社員のエンゲージメントを上げる施策を考えて実行するべきでしょう。

※参考:NTTコム リサーチのサイト

最後に簡単にeNPSについて、もう一度まとめます。

eNPSとは、従業員が自分の職場で働くことを、親しい人にも勧めたいかどうかの度合いを測った指標のこと。

推奨者(9~10点を付けた人)、中立者(7~8点)、批判者(0~6点)の3セグメントに分けられる。

eNPSスコアは、「推奨者の割合-批判者の割合」で算出でき、値はマイナスになることが多い。

スコアを算出するだけなら簡単にできるが、大切なのは、各従業員がなぜその点数を付けたのか。

低い点数を付けた従業員は、すでに仕事へのモチベーションを失っており、きっかけさえあれば離職してしまう可能性がある。

どこに不満を持っているのかを他の質問項目と組み合わせて分析することが重要である。

自社内でeNPSの調査分析をすることもできなくはないが、調査結果をどう分析するかノウハウが無ければ難しい。

その場合は、eNPS調査分析をお願いできる企業に委託するのが良い。

<おすすめの企業3選>

・実績と信頼で選ぶなら、NTTコム リサーチ『ES-Quick』

・定常的に計測するなら、Emotion Tech社『Employee Tech』

・シンプルな調査分析が魅力の、シーテック社『スマレビ for リテンション』

最後に、eNPSのスコア(値)を上げる施策をいくつかご紹介。

・正当な報酬を与えるため、評価制度を見直す

・会社のビジョン共有を再徹底する

・金銭以外の報酬で評価する仕組みを作る

・社内コミュニケーションを活性化させる

この記事が、読んでいる方の会社の従業員エンゲージメントを上げるきっかけになれば嬉しいです。ぜひeNPSを導入し、会社を良い方向に導いていってください。