「他社を訪問したときにオフィス音楽を導入していたけど、メリットはあるの?」

「オフィス音楽は、社員のやる気アップや業務効率化に繋がるの?」

仕事をする場所であるオフィスに、BGMとなる音楽を導入するかどうかは迷うところですよね。

仕事をしている空間に合う心地よい音楽を流すことで、集中力アップやリラックス効果を与え結果的に仕事の質を高めることが分かっています。

また、オフィスワーカーを対象としたアンケートでも約60%の人が「オフィス音楽の導入に賛成」だと回答しており、オフィスで働く人たちもオフィス音楽の導入に前向きな姿勢を示しています。

しかし、ただ単に音楽を流すだけでは、思ったような効果を得られません。オフィスや社内の雰囲気に合う音楽を選定し、ランニングコストも考慮しながら導入する必要があります。

この記事では、

◯オフィス音楽の効果や導入するメリット

◯オフィス音楽のデメリットや注意点

◯オフィス音楽の導入事例

◯オフィス音楽の導入方法

◯導入しやすい具体的なサービス

など、細かく紹介していきます。

これを読めば、オフィス音楽導入すべきかジャッジでき、具体的な導入方法を理解し自社で導入するための具体的なアクションを起こせるはずです。

ぜひ、最後まで読み、「社員が働きやすい環境を作りたい」「社員のモチベーションが上がる施策はないかな?」という悩みを払拭して、オフィス音楽を取り入れた魅力的な職場環境を実現しましょう。

1.オフィスで音楽を流すことは仕事の効率化につながる

オフィスで流す音楽「BGM」とは、「背景で流れる音楽、意図して聞こうとせず自然に入ってくる音楽」のことを指します。

作業スペースや受付、商談室など場所に応じた音楽を流している企業が増えてきており「居心地がいい」「話をしやすい」などと感じたことがある人もいるでしょう。

「オフィス環境における音楽効果についての研究」という論文では無音状態は集中しにくく、ルーチンワークやクリエイティブなワークをするときでも、何かしらのBGMがあったほうが集中しやすくなるという調査結果からオフィス音楽の必要性を述べています。

また、ビルディンググループが2017年にオフィスワーカー400名を対象として実施したオフィスBGMについてのアンケートでは、約60%の人がオフィス音楽の導入に賛同しており、実際に働いている社員からもオフィス音楽を望んでいる声は多いようです。

既にオフィス音楽を導入している企業では、97.6%の人が「オフィス音楽を継続して欲しい」と答えており、オフィス音楽が流れていることで何らかのメリットを実感していることが分かります。

さらに、三井不動産株式会社がオフィス音楽を導入した事例では、70%の社員が「リラックス効果」を、60%の社員が「リフレッシュ効果」実感していることが分かり、オフィス音楽があることで仕事のモチベーションアップや行き詰ったときの気分転換ができていると考えられます。

今までの内容をまとめてみると、下記のようになります。

|

・無音よりもオフィス音楽があったほうが集中しやすい ・実際に働いている社員がオフィス音楽の導入に積極的 ・オフィス音楽を導入した事例でも、社員がリラックス効果やリフレッシュ効果を感じている |

これらのポイントからも、オフィス音楽を導入することは仕事効率化につながると考えることができます。

参考

三井不動産株式会社\株式会社 USEN 「オフィス内BGMによる社内コミュニケーション活性化、 ワークプレイス環境最適化にUSENを活用」

2.オフィス音楽が社員にもたらす3つの効果

ここでは、オフィス音楽を流すことで社員にどのような効果をもたらすのか詳しくご紹介します。

2-1.リラックス効果

音楽には、不快な気持ちを軽減させる効果があることが分かっています。「音楽のストレス解消効果」という論文では、音楽を聞くことで心理的ストレスの減少、生理的ストレスの緩やかな減少が見られたと述べられています。

また、オフィス音楽向けチャンネル「Concentration ~働く人の集中力UP~」のBGMを仕事の合間に30分聞くとオフィスワーカーにどのような変化があるのかという実験では、全員の体温上昇が見られ、86%の社員においては唾液の分泌量の増加が見られました。

【仕事の合間に30分音楽を聞くことで起こった現象】

|

体温の上昇 |

100% |

|

唾液分泌量の増加 |

86% |

|

唾液IgA値の増加 |

71% |

|

唾液コルチゾール値の減少(ストレスで増加) |

71% |

このような体の変化は副交感神経が刺激されている証拠で、緊張状態からリラックス状態へと変化したことが分かります。

日々ハードな仕事に追われていると知らず知らずのうちにストレスを抱えてしまうことがありますが、オフィス音楽を流すことで適度にリラックスをしながら仕事に取り組めるようになるため、職場環境の改善や社員のメンタルヘルス対策としても取り入れてみる価値はあるでしょう。

参考

2-2.マスキング効果

マスキング効果とは「二つの音が重なることで、片方の音が聞き取りにくくなる」現象のことです。

レストランやトイレなどのBGMはマスキング効果を上手く利用し、騒音や雑音を消して快適な空間を作っています。

オフィスも同様で音楽がない場合、隣の人の話し声や電話応対の声、ときには叱咤されている声などが嫌でも耳に入ってしまいます。

アスクルが2019年3月に実施した職場環境アンケートを見ると、職場の「騒音」に不満を感じている人は意外と多く「雑談が聞こえてくる」「電話の声が聞こえて集中できない」とストレスを抱えている声も。

マスキング効果も期待できるオフィス音楽を導入すると周囲の騒音が聞こえにくくなり、一人一人が目の前にある仕事に集中しやすくなります。

参考

「こんなオフィスは嫌だ!」アンケート結果発表! ~理想のオフィス調査!

2-3.集中力アップ

そもそもBGMとは、集中力や生産性をアップする環境音楽として販売され始めたものです。

1930年代にアメリカのミューザック社が無音状態よりBGMがあることでオフィスや工場での生産性がアップすることに着目したことがきっかけです。

現在「MUZAK」は「環境音楽」を示す固有名詞として定着しており、BGMの歴史を辿っても「集中力がアップするための音楽」であることが分かります。

実際に、集中力を高めるβ波を刺激するオフィス音楽とリラックス効果のあるα波を刺激するオフィス音楽を上手に活用し集中力をアップさせるBGMを導入している企業もあります。

3.オフィス音楽を導入した企業の導入事例

社員にとってメリットが多いオフィス音楽ですが、実際に導入した企業はどのようなメリットを感じているのでしょうか?ここでは、オフィス音楽を実際に導入した事例を3つご紹介します。

3-1.日本ハムビジネスエキスパート

「日本ハムビジネスエキスパート」では大阪のオフィスでは既にオフィス音楽が導入しており、東京の事業所でも福利厚生を整えるという観点から導入を決意をしたそう。

導入による仕事効率化について数値化は難しいものの、「キーボード操作の音が気にならなくなった」「流れている音楽が会話のネタになり、コミュニケーションが活発になった」などの変化がみられたようです。

3ヶ月単位で流す音楽の内容を変更しており、始業前には「ラジオ体操」を、午前中は落ち着きのある音楽を意識して選ぶなど、働きやすさやタイムマネジメントも考慮してオフィス音楽の選定をしている様子から、すっかりオフィス音楽が定着しているのが伺えます。

参考

「オフィスに音楽」効果はどう? 導入企業の担当者に話を聞いてみた

3-2.アマゾンジャパン株式会社

オフィス音楽を導入する前はオフィス内の音漏れについて社員からの不満が多く、騒音に関する改善要求は各部署から届いている状況だったそうです。

そこで、マスキング効果が高いBGMを導入したところ、オープンスペースや会議室間、集中スペースで「うるさい」といったクレームがなくなりオフィス環境の改善を実現。

エントランスやカフェではリラックスできるBGM、パーティー時には盛り上がるBGMをと設備さえあればTPOに応じて自由に使い分けができるところも魅力に感じているとのことでした。

参考

3-3.三菱重工株式会社

オフィス移転に伴い、自分たちが働きやすいオフィスとはどんな環境なのか意見を出し合っていたところ「音楽があるオフィス」を前向きに検討することになったそうです。

「まずはやってみよう」という思いからカフェエリアのみに導入したところ、無音のときよりも話やすくなりコミュニケーションが円滑に取れるように。職場の環境が良くなりアウトプットの質が向上、最終的には業務の効率化に繋がればいいなと感じているとのことです。

現在は執務エリアにも導入しており、毎週金曜日の身の周りを整理整頓する「SSタイム」には「ロッキーのテーマ」を選曲。この音楽なら誰もが忘れず取り組めるという意図があり「気づきを与える」という面でもオフィス音楽は一役買ってくれるという意見もありました。

参考

4.導入前に知っておきたい!オフィス音楽のデメリットは?

実際にオフィス音楽を導入した企業からもメリットを感じる声が多いオフィス音楽ですが、デメリットとしてはどのようなことが考えられるのでしょうか。

4-1.選曲に不満が出やすい

和信化学工業株式会社がサマースクールにて「職場と音楽」に関するアンケートを実施したところ、オフィス音楽否定派の理由として「選曲による不満」が8割を占めていることが分かりました。

そもそも音楽はジャンルが広く、年齢層や性別によっても好みが大きく分かれます。とくに、幅広い世代の人が一緒に仕事をしている企業では全員の意見を取り入れることは難しく、どうしても下記のような不満が生まれやすくなります。

|

【オフィス音楽の選曲による不満】 ・好みのジャンルではないから、聞きたくない ・アップテンポの曲が苦手 ・もっと多ジャンルの音楽を流してほしい ・集中したいときに聞きたくない音楽が流れると気が散ってしまう |

後ほどご紹介しますが、このような不満を払拭するためにオフィスに適した音楽のみを集めたチャンネルを設けている配信会社があります。

また、社内の雰囲気や社員からの声をヒントに適した選曲をしてくれるコンシェルジュサービスもあるため、第三者の目線で不満の少ない選曲をする手段を利用すれば選曲に関する不満は少なくなるでしょう。

4-2.エリアに合う音楽を選択しないとイメージダウンになる可能性が

最近の企業は「受付」「会議室」「従業員エリア」「歓談エリア」など、業務内容や利用目的によりエリア分けをしていることが多いです。

全エリアに同じオフィス音楽を流すと、企業イメージと異なる印象を与えてしまう可能性があるため注意しなければなりません。例えば、従業員エリアでは集中力をアップさせる音楽を流していても、受付や会議室では来客への印象を念頭に置いた選曲をする必要があります。

「エリアごとに音楽を分けたり企業イメージを意識した選曲をしたりしている時間はないかも」と不安を感じていても、心配ありません。

オフィス音楽は従業員が選曲をする方法だけでなく、BGMコンシェルジュに選曲してもらう方法やエリアに合う音楽を提案してもらう方法があるため、エリアに合う音楽を選定しなければならないという知識さえあればイメージダウンを招くことはないでしょう。

ここまで、オフィス音楽の特徴やメリット、デメリットをまとめて紹介してきました。ここまでの情報をまとめると下記のようになります。

|

オフィス音楽音楽は仕事の効率化につながる!

主な効果は次の3つ 1)リラックス効果:ストレスを軽減させ気持ちよく仕事ができる環境になる 2)マスキング効果:電話の声、雑談の声などが聞こえにくくなり、仕事に集中できる 3)集中力アップ:そもそもBGMは集中力を高める音楽として普及した背景がある

実際に導入してみた企業もメリットを感じている ◎無音のときより会話がしやすくなり、社内コミュニケーションが活発化した ◎オフィス音楽のマスキング効果で、会議室間の騒音問題やキーボードのタッチオンなど社員かたの不満が軽減 ◎「何をするべきか」という気づきの部分においても、オフィス音楽が一役買っている ◎シーンに合わせてBGMを変えることで、雰囲気を変えて楽しめるようになった

デメリットをしては 1)オフィス音楽否定派の8割は選曲に対する不満 2)オフィスのエリアにマッチする音楽を使用しないとイメージダウンにつながることがある →オフィス音楽の導入方法でカバーできる

|

上記のような検証からも「オフィス音楽は導入してみる価値がある!」と言えるでしょう。ここからは、実際に導入するときに知っておきたい導入方法や注意点などをご紹介してきます。

5.【おすすめ順】オフィス音楽の導入方法一覧

オフィス音楽を導入する方法として、下記の4つの方法があります。

それぞれどのような特徴があるのか「おすすめ順」に紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

5-1.オフィス音楽に特化した会社と契約をする

オフィス音楽導入後の効果を重視したい場合は、オフィス音楽に特化したサービスを提供している会社と契約をするのがおすすめです。

たた単に、BGMを流すのではなく「集中力をアップさせたい」「社内の雰囲気をよくしたい」「マスキング効果のあるBGMを流したい」など悩みに合わせた音楽を提供してくれます。

中にはオフィス音楽を選定するコンシェルジュサービスを用意している会社もあり、悩み、職種や年齢層に合わせた音楽を選定、提案してくれるため、わざわざ自分たちでBGMを選定する必要がありません。

この方法のデメリットとしては、他の方法より費用がかかること、導入方法によっては機材の設置や購入が必要となることが挙げられます。

そのため、本腰を入れてオフィス環境を整えたい場合や競合他社に劣らない魅力的な職場環境にしたい場合に選んでみてください。

次の章「オフィス音楽の導入時に利用したいサービス5選」でもおすすめのサービスを紹介しています。

5-2.ストリーミング音楽配信サービス利用する

ストリーミング音楽配信とは、インターネット経由で音楽を提供し自由に再生できるサービスです。

パソコンやスマートフォンなどから再生しBluetooth機能やスピーカーで拡散すれば、充分オフィス音楽として使えます。

1曲1曲ダウンロードする必要がなく1日中音楽を流したままにできるところがメリット。

再生時間、プレイリストを自由に作れる機能や、おすすめの楽曲を教えてくれる機能を兼ね備えたサービスもありアイディア次第で幅広く活用できます。

ほとんどのサービスが月額制となっており、比較的ローコストで導入できるところも魅力的です。

デメリットとしては、インターネット環境がなければ再生されないため、電波が不安定になると突然途切れることがあるため安定した音楽再生ができるとは限らないところです。

また、ランダム再生だとオフィスに合う音楽が流れるとは限らない、プレイリストを作ろうとすると手間がかかるなど、再生される音楽にこだわることがなかなか難しい方法だと言えるでしょう。

【ここに注意!】

「LINE MUSIC」や「Spotify」、「Apple MUSIC」「YouTube」などもストリーミングサービスではありますが、利用規約に記載されているように個人利用を目的としているので公共の場での利用はおすすめできません。

次の章の「オフィス音楽の導入時に利用したいサービス5選」で紹介しているような、店舗オフィス向けに許可を得ているサービスから選ぶようにしましょう。

5-3.音楽中心のラジオを流す

コストや手間をかけずにオフィス音楽を導入したい場合には、音楽番組を中心としたラジオを流すことも一つの方法です。

ラジオの電波を受信できる電子機器さえあれば導入できるため、手軽さが大きな魅力。しかし、ラジオ番組には限りがあり、社内の雰囲気や好みの音楽に合わせることが難しい場合が多いです。

また、ラジオも電波状況が不安定だと途切れてしまうので、音の質や安定感は低いと考えておいたほうがいいでしょう。

5-4.CDやダウンロードした音楽を流す

ダウンロードした音楽やCDを流すのも一つの方法ではありますが、オフィス音楽に向いていると言えない側面のほうが多いです。CDの再生時間は長くても2時間前後のものが多く、繰り返し再生することで聞き飽きてしまうという現象が起こります。

だからといって、わざわざCDを入れ替えに来たり定期的に購入したりするのは継続できるとは言い難いです。

また、後ほど詳しく説明しますが購入する音楽には著作権があり、公の場で流せる音楽には限りがあります。選曲の幅がぐんと減ってしまうため、オフィスのイメージに合うものを探すだけでも時間と労力を要するでしょう。

|

【オフィスでのヘッドホンは他社員のストレスになることが】 オフィス音楽の取り入れ方として、一人一人がヘッドホンをして好きな音楽を聴きながら仕事をするスタイルもあります。

好きな音楽を聞きながら仕事をができるので集中力が上がるという意見がありますが、「ヘッドホンをしていると話しかけにくい」「電話に気付いてもらえない」「周囲に目を向けられていない」など、他社員のストレスとなっていることが多いようです。

どのようなオフィス環境を重視するのかにもよりますが、社員間のコミュニケーション向上や誰もが居心地のいいオフィスを目指すなら、オフィス音楽の導入方法としてふさわしくないでしょう。 |

6.オフィス音楽の導入時に選びたいサービス5選

オフィス音楽の力を最大限に生かすには、社内の雰囲気に合わせた曲の選定やイメージ作りが欠かせません。ここからは、すぐに検討できるおすすめのオフィス音楽サービスをご紹介します。

6-1.費用対効果を重視!オフィス音楽を提供している会社

「オフィス音楽を導入した後の効果を実感したい」「悩みに合わせてベストな選曲をしてもらいたい」など、プロに任せることで費用対効果をアップさせたい場合は、「オフィス向けのBGM」に特化したサービスを提供している会社と契約するのがおすすめです。

6-1-1.USEN「Sound Design for OFFICE」

オフィス音楽に力を入れているUSENは、500を超える多種多様なチャンネルのうち「Sound Design for OFFICE」と名付けたオフィス向けの111チャンネルを用意しています。

「集中力アップ」「リフレッシュ」「リラックス」「気づき」という4つをテーマにチャンネルが選べるようになっており、オフィスの雰囲気や書くエリアにマッチするBGMをセレクトできるところが特徴です。

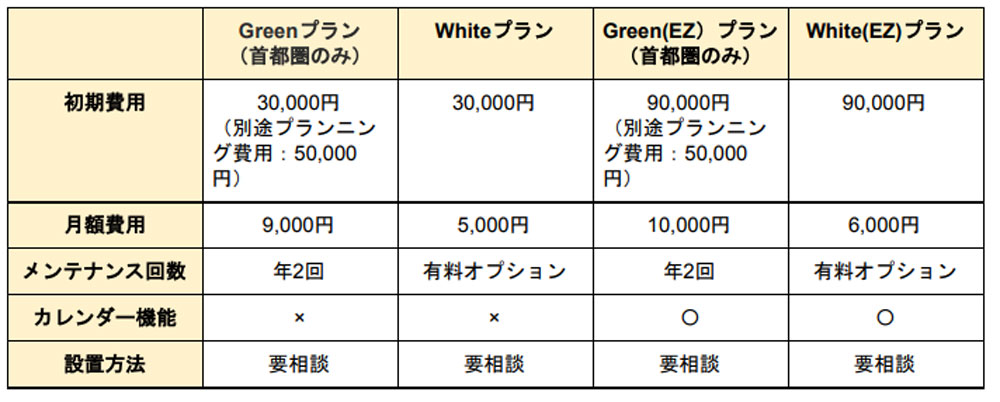

4つのプランから価格、要望に合わせて選択でき「Green(EZ)コース」では、BGMコーディネーターがオフィスの雰囲気や悩みに合う選曲をしてくれます。

カレンダー機能を使えばチャイムやコメントを流すこともでき、職場環境の改善を視野に入れた使い方も可能性です。

公式サイト:https://sound-design.usen.com/function/

6-1-2.グラムスラム

「グラムスラム」は、音の力を使い顧客満足度向上や売り上げアップをサポートするサービスを展開しています。

オフィスの悩みに合わせたBGMの選定や周波数や音量、空間を意識した音響設計、マスキング効果の高いBGMの提供など、今抱えている悩みを解決する方法を提案してもらえるところがポイント。

悩みや理想的なオフィスのイメージをヒアリングした後に専門的な知識を用いて解決策を提示してくれるため、費用対効果を重視したい場合や、オフィスの移転などをきっかけにオフィス音楽を再検討したい場合におすすめです。

公式サイト:https://www.glam-slam.jp/

|

BGMの選曲、作成(約150曲) |

75,000円~ |

|

マスキング効果のあるオフィス音楽環境 |

問い合わせ |

|

心地いい音空間設計(サウンド設計費、スピーカー2台、施工含む) |

210,000円~ |

6-2.手軽に導入するなら!業務用のストリーミングサービスを利用

「まずはローコストでスタートしたい」「施工費などをかけず手軽に導入したい」など、オフィス音楽を試しに導入してみたい場合は、ストリーミングサービスがおすすめです。

最近では、オフィスや商業施設、飲食店など業務用のBGMに特化したサービスが増えてきているので、ぜひ参考にしてみてください。

6-2-1.FaRaoPRO

「FaRaoPRO」は、オフィスや店舗向けBGMに特化した楽曲を提供しているサービスです。ジャズやクラシックを含む約400曲が揃っており、オフィスの雰囲気に合わせて選択できます。

「午前中はリラックスできるヒーリングミュージック、昼にはアナウンスを入れたい」など1日の流れに合わせてオフィス音楽を有効活用できるよう、タイマー機能が備わっているところが特徴。

オフィス音楽の管理が面倒な場合には、チャンネル設定やコントロールの代理管理が依頼できるオプションも用意されています。

公式サイト:https://www.b-answer.com/lp1/

|

初期費用 |

16,500円((税込) |

|

月額費用 |

3,300円((税込・2年契約) |

|

楽曲数 |

約400曲 |

|

便利な機能 |

タイマー機能、アナウンス機能 |

|

利用方法 |

契約後アプリをダウンロード |

6-2-2.OTORAKU

「OTORAKU」は、USENが提供している楽曲提供サービスです。

USENならではの多種多様な楽曲が揃っており、950万曲以上から選択できるようになっています。「曲数が多くて選ぶのが大変」という場合には、BGMのプロが作った600以上のもプレイリストを流すことも可能。

また、androidタブレットのレンタルがセットになったプランもあり機材投資を最小限に抑えて、オフィス音楽を導入することができます。

公式サイト:https://otoraku.jp/

|

初期費用 |

0円 |

|

月額費用 |

3,780円((税抜) ※+520円(税抜)でandroidタブレットレンタル |

|

楽曲数 |

約950万曲 |

|

便利な機能 |

タイマー機能、ラジオ機能、プレイリスト機能 |

|

利用方法 |

契約後アプリをダウンロード |

6-2-3.モンスター・チャンネル

こちらも、店舗向けのBG提供サービスです。初期費用が0円、月額費用が2,000円以下と導入費、ランニングコスト共に抑えたい場合におすすめです。

楽曲数が1,000曲以上と豊富で、著作権侵害にならない音楽から自由に選択できるようになっています。時間帯や業務内容に合う音楽を再生できるよう「再生スケジュール機能」が備わっており、イメージに合わない音楽が流れることを防止することが可能です。

公式サイト:https://monstar.ch/lp/standard/

|

初期費用 |

0円 |

|

月額費用 |

1,880円((税抜) |

|

楽曲数 |

約1,000曲 |

|

便利な機能 |

再生スケジュール機能 |

|

利用方法 |

契約後アプリをダウンロード |

7.オフィス音楽を導入するときの注意点

オフィス音楽を導入するときには、いくつか注意したいポイントがあります。導入前に知っておけば、トラブルを回避できるため、ぜひチェックしてみてください。

7-1.BGMの音量は40~50db程度が妥当

オフィス音楽は適切な音量で流さないと「うるさく聞こえる」「音楽ばかりが気になる」「会話が聞こえない」という状況を引き起こし、社員のストレスに繋がります。

USENが提示しているおすすめのBGM音量は、40~50db程度です。飛行機やオートバイの音が120db程度、地下鉄の車内が60db程度、無音状態が20db程度だと言われているため、耳障りと感じにくい40~50db程度が妥当だと考えられます。

もちろん、会議室や作業スペース、受付などそれぞれのエリアにより多少の調整は必要となるので、実際にオフィス音楽を流しながら微調整してみましょう。

40~50db程度の音量がどの程度なのか知りたい場合には、下記のようなスマートフォンの「騒音測定器」アプリを使えば簡単にオフィス音楽の音量をチェックできるので、活用してみてください。

オフィスのdbやノイズを簡単に測定できるアプリです。オフィス音楽を導入したときに、適切な音量になっているのか心配な場合は、ぜひ使ってみてください。

公式サイト:https://play.google.com/store/apps/details?id=app.tools.soundmeter.decibel.noisedetector&hl=ja

参考

https://sound-design.usen.com/feature/office-bgm/office-bgm20.html

7-2.著作権の侵害に注意する

オフィスに流す音楽には「著作権」があり、著作権法のルールに従って使用しないと著作権侵害に抵触する恐れがあります。

著作権とはあらゆる文化物を保護するための権利で、音楽に関しては日本音楽著作権協会が管理しています。

業務用BGM配信サービスやサービス会社と契約する場合は、利用許可を得た音楽のみを提供しているので心配する必要はないでしょう。

しかし、自分でCDを購入して流す場合や既にダウンロード済みの音楽を流す場合には、BGMとしての使用が許可されているかどうかチェックする必要があります。BGMとして使える音楽は、著作権の観点から次の3つに分けられるのでオフィス音楽として使えるか迷ったら参考にしてみてください。

|

版権BGM |

国内外問わず、公に発表されている音楽を指しJ-POPなどがこれに当たる。 CDだけでなくダウンロードした音楽にも著作権は発生。 個人利用以外は、著作権使用料を払わなければならない。 |

|

フリーBGM |

著作権者死後50年以上経過し、保護期間が終了している音楽。 楽曲提供者が「永久的に著作権フリー」だと提示している音楽。 |

|

条件付きフリーBGM |

楽曲提供者が期間限定で「著作権フリー」にしている音楽。 ※期間が終わると版権BGMの扱いになるため、注意が必要 |

参考

7-3.定期的にプレイリストを見直す

オフィス音楽を導入したばかりのころはどのような曲が流れても新鮮に感じますが、同じBGMばかり流しているとマンネリ化し、オフィス音楽の効果が薄れる可能性があります。

オフィス音楽が導入できたからといって安心せず、より働きやすい環境整備、季節感のあるオフィス音楽、雰囲気に合うオフィス音楽を念頭に置いて定期的に見直しをしてみましょう。

社内アンケートを実施して、効果測定や要望を洗い出すのも一つの手段。下記のポイントにも着目しながら、2~3ヶ月に1度プレイリストを調整してみてください。

|

【オフィス音楽を見直しするときのポイント】 ・現在のオフィス音楽を流していることで、オフィスの雰囲気が良くなったと感じられるか。 ・1日の流れに合うプレイリストになっているか。 ・「アナウンス」や「休憩の音楽」「掃除の音楽」など上手く取り入れられているか。 ・社員のモチベーションを上げるような選曲になっているか。 ・季節感を感じられる曲も使用しているか(とくに受付や会議室など) ・途中で途切れてしまう、曲が上手く繋がっていないなどの不良は起きていないか。 |

8.まとめ

いかがでしたか?

オフィス音楽を導入する効果やメリットが分かり、実際にどのように導入したらいいのかイメージが沸いと思います。

では最後にもう一度、記事の内容を振り返ってみましょう。

オフィス音楽音楽は仕事の効率化につながる!

主な効果は次の3つ

1)リラックス効果:ストレスを軽減させ気持ちよく仕事ができる環境になる

2)マスキング効果:電話の声、雑談の声などが聞こえにくくなり、仕事に集中できる

3)集中力アップ:そもそもBGMは集中力を高める音楽として普及した背景がある

デメリットをしては

1)オフィス音楽否定派の8割は選曲に対する不満

2)オフィスのエリアにマッチする音楽を使用しないとイメージダウンにつながることがある

→オフィス音楽の導入方法でカバーできる

オフィス音楽の導入方法は次の4つ

1)オフィス音楽に特化した会社と契約をする:費用対効果を重視できる

2)ストリーミング音楽配信サービス利用する:ランニングコストが抑えられる

3)ラジオを利用する:番組数に限りがある

4)CD利用する:著作権法や曲数の視点から見て現実的ではない

→おすすめは ①と②の方法

オフィスの雰囲気に合うオフィス音楽を導入し、社員の働きやすさや職場環境の改善を始めてみましょう。