「目に見えないものが重要だ」という考え方は、パナソニック(旧:松下電器)の創業者である松下幸之助氏をはじめ多くの経営者や著名人が語っています。

そして組織において目に見えないもの、見えづらいものの典型が「組織風土」です。

目に見えないぶんその存在を認識しづらく、また何か問題があっても対処しにくいのが「組織風土」なのですが、実はこの組織風土が様々な組織課題の根本原因になっていたということは、決して珍しくありません。

つまり、自社の組織風土がどういったもので現在どんな問題があるのかを理解することは、目の前の組織課題の根本治癒につながる可能性があるということです。

そこで本記事では「うちの組織風土ってどんなもので、現在抱えている課題はなんなんだろう?」といった方に向けて、組織風土を客観的に分析・把握する組織風土の測り方について解説していきます。

組織風土改革を真剣に実現したい方は、ぜひ最後までご覧下さい。

1.そもそも組織風土は測れるのか?

まずそもそも組織風土とは何か、組織風土という目に見えにくいものを測ることは可能なのか、ということについて解説していきます。

1-1.そもそも組織風土とは?

組織風土には様々な見解があり、統一された定義はありませんが「組織内の構成員で共有されている、独自のルールや価値観、考え方」というような定義が一般的です。

例えばコロナ禍において、緊急事態宣言のような強制力のない自粛要請に従う日本人の国民性、社会性に注目が集まりましたが、こうした例は「国の風土」ということができるでしょう。そしてこの例のような価値観や独自のルールが組織において発揮されるとき、それは「組織風土」と呼ばれます。

さらに組織風土は、企業理念や人事制度など可視化されているものと、社員同士の仲の良し悪し、仕事に対するモチベーションなど、目に見えないものに大別できます。

組織風土は非常に幅広い要素が含まれており、その影響は組織で活動する人たちのモチベーションや定着率、ときには業績にまで及びます。

要素も幅広ければ、影響する範囲も幅広いため、重要かつ変えることが難しいものであるとも言えます。

組織風土の定義についてさらに詳しく知りたい場合は、こちらの記事で解説していますのでご覧下さい。

1-2.数値で測ることが難しい組織風土

組織風土は目に見えず曖昧なものなので、測定が困難です。

例えば組織風土に関する一要素である企業理念は、定量化された「目標」ではなく、定性的な「目的」であると言えます。また、行動や判断の基準となるものなので、それらがどのくらい実行されたかを測るのは困難です。

社員のモチベーションや仲の良し悪しも測定しにくいものです。「モチベーションがどのくらいあるか?」「チームはどのくらい仲が良いか?」といったことを評価したとしても、本人が主観と周囲の認識の間にはギャップが出てしまう可能性は決して低くありません。

測定しにくい要素で成り立っている組織風土を測るには適切な「判断軸」を設けることが大切ですが、その判断軸を設定するのが難しいのです。

1-3.組織風土を計測する試み

このように、測定することが難しい組織風土ですが、数値化の試みはこれまでにも様々行われてきました。本章では組織風土計測の研究を2つを取り上げます。

①豊橋創造大学と(株)日本経営協会総合研究所の研究

・組織風土尺度作成の試み(Ⅰ)

http://www2.sozo.ac.jp/pdf/kiyou2001/sekimoto.pdf

豊橋創造大学の関本昌秀氏、株式会社日本経営協会総合研究所の鎌形みや子氏、山口祐子氏でによって行われた研究で、組織風土を適切にとらえることができる尺度を作成し、大手メーカー3社(ホンダ、積水化学、松下電工)中堅社員に対してアンケートを実施。

アンケートは、以下の「組織風土16次元」を組織風土の軸と想定し、それぞれの項目に関する程度を6段階評価で答えてもらい、その結果を集計・分析しました。

・組織風土16次元

|

拙速主義(スピード重視) |

完全主義(精度重視) |

|

現実志向 |

理想志向 |

|

自由裁量・柔軟性 |

拘束性・硬直性 |

|

リスクへの挑戦・革新性 |

現状維持・保守性 |

|

自己責任性 |

責任回避性 |

|

信賞必罰 |

温情主義 |

|

自立性 |

依存性 |

|

対立・葛藤の許容 |

ことなかれ主義 |

|

競争性 |

協調性 |

|

自己表出・個性発揮 |

自制・没個性 |

|

明朗・活発 |

沈着・慎重 |

|

チームワーク志向 |

個人主義志向 |

|

プロセス志向 |

結果志向 |

|

支持 |

非支持(反対・反論・反駁) |

|

全体志向 |

部分志向 |

|

長期志向 |

短期志向 |

その結果、以下の「組織風土の因子構造」にある7つの因子が、組織風土に大きな影響を与えていることがわかり、因子の特徴によって組織変革に対してにプラスに作用するものと、マイナスに作用するものが分かれています。

・組織風土の因子構造

|

因子(影響が大きい順) |

組織変革を推進する上での影響 |

|

第1因子:権威主義・責任回避 |

マイナス |

|

第2因子:自由闊達・開放的 |

プラス |

|

第3因子:長期的・大局的志向 |

プラス |

|

第4因子:柔軟性・創造性・独自性 |

プラス |

|

第5因子:慎重性・綿密性 |

マイナス |

|

第6因子:成果主義・競争 |

プラス |

|

第7因子:チームワークの阻害 |

マイナス |

また、この研究で捉えられた3社それぞれの組織風土の特徴は、各社に対する社会的なイメージとも類似しました。

本研究では同時にセルフフィットという、組織風土に対する個人のフィット感調査も行っています。

組織変革にプラスに作用する因子に適性を感じ、逆にマイナスに作用する因子に適正を感じていない人ほど、業績の自己評価も高いことがわかりました。社員が組織風土に合っているかどうかが、業績に一定程度影響を及ぼすことがわかったのです。

②リクルートでの研究

次に、リクルートが実施した組織風土と業績の相関性に関する研究について見ていきましょう。

▼「企業の組織風土と業績の関連をデータで探る」

https://www.recruit-ms.co.jp/research/study_report/0000000268/

▼「組織風土に応じた業績を高める組織マネジメント施策とは」

https://www.recruit-ms.co.jp/research/thesis/pdf/2011JAAS03.pdf

こちらの研究は、152社を対象に組織風土の分析を行ったもので、各社の従業員に対して企業風土に関するアンケートを実施・集計しました。

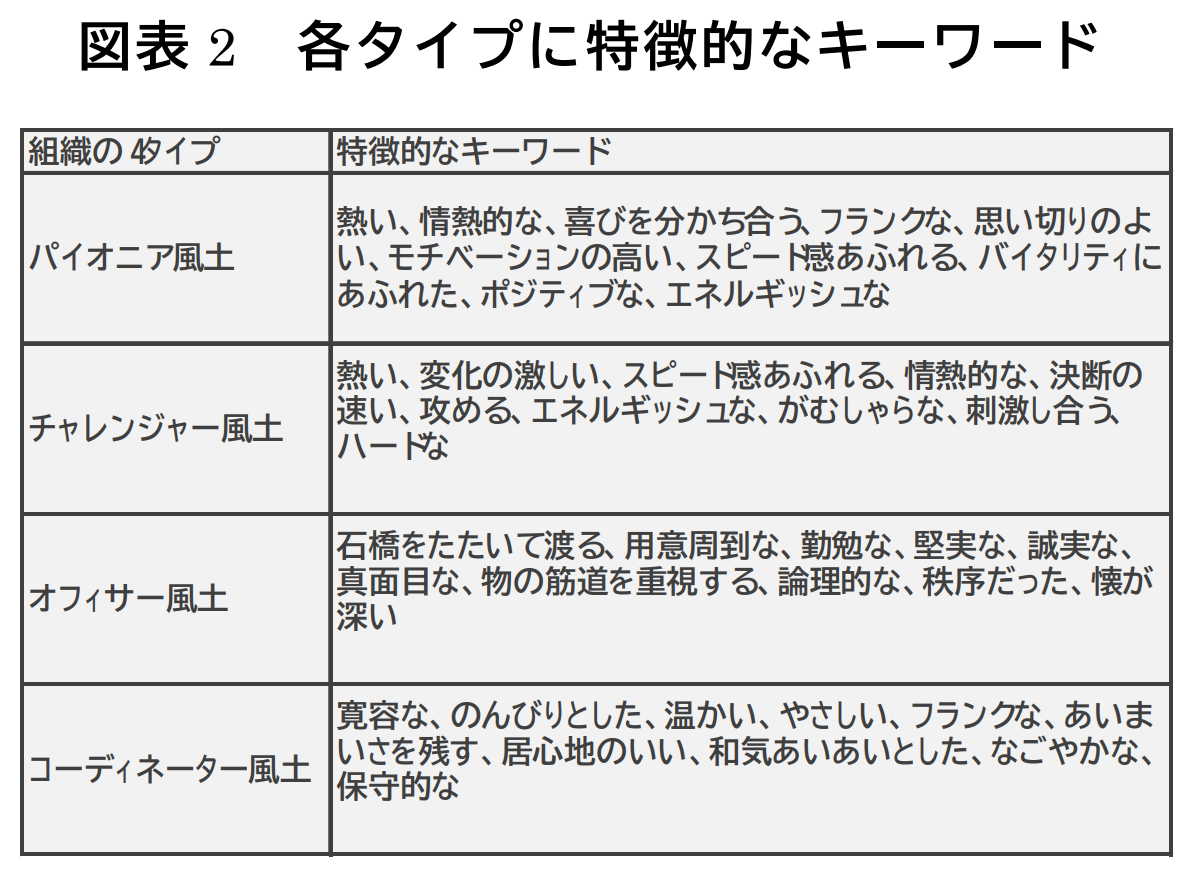

アンケートは、「企業DNAサーベイ」というリクルートと関連会社が共同開発した調査方法を用いており「情熱的な」「石橋をたたいて渡る」「論理的な」などの形容詞(キーワード)に関する質問160項目からなるAパーツ、トップマネジメントの魅力を表す質問41項目からなるBパーツがあり、それらが自身の会社にあてはまるかどうかを回答してもらうというものです。

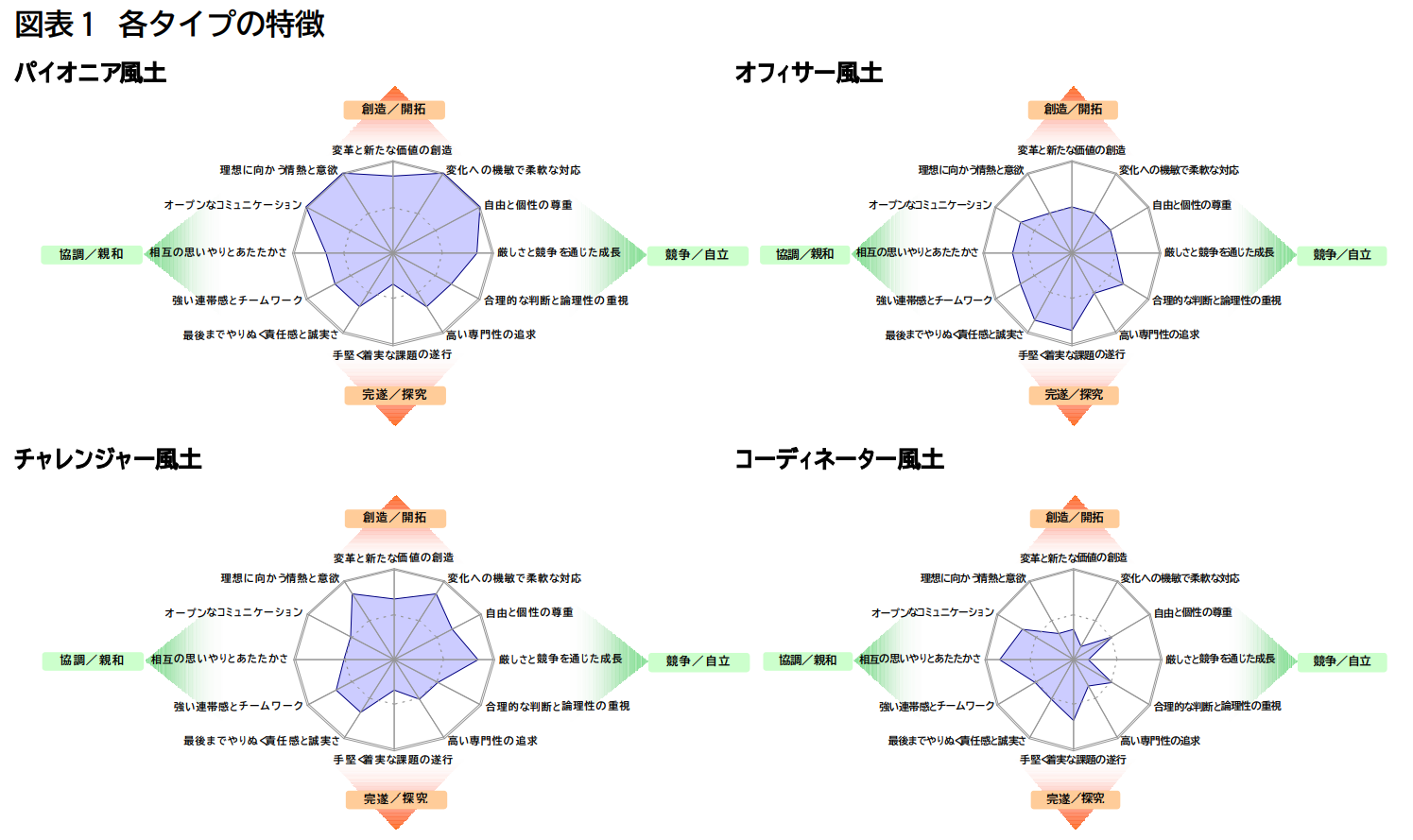

Aパーツは、質問の内容によって12の尺度で得点化され、その背後には「創造・開拓⇔完遂・研究」と「協調・親和⇔競争・自立」といったそれぞれ対照的な2軸が設定されています。

それらの得点の傾向によって、「パイオニア風土」「チャレンジャー風土」「オフィサー風土」「コーディネーター風土」という4タイプの組織風土に分類することができます。

各タイプの得点の特徴や、特徴的なキーワードは以下の図のようになります。

▼「組織風土に応じた業績を高める組織マネジメント施策とは」

https://www.recruit-ms.co.jp/research/thesis/pdf/2011JAAS03.pdf

この研究から、組織風土のタイプによって、注力すべき点が異なるということが明らかになりました。例えば、チャレンジャー風土の会社であれば、トップマネジメントの意思決定のスピード感が業績向上には有効ですが、コーディネーター風土にはそのような意思決定は有効ではない可能性が高く、オフィサー風土には、評価の納得性が重要になってきますが、個々の希望を汲んだ人事異動は業績向上にはつながらない、といったことです。

2.組織風土を測定するメリット

前章で紹介した研究から組織風土測定のメリットを感じた方も多いかと思いますが、ここで一度、組織風土を測定するメリットをまとめてみます。

メリット①「組織風土」の客観的な姿を認識できる

主観的に語られた「組織風土」からは、その姿を正しく把握し、有効な施策を打つことが困難です。大まかに共通する部分はありつつも、それぞれの立場や置かれた状況、取り組んでいる内容により、見ている姿は異なるからです。

しかし先の研究のように、組織風土を適切に評価する軸をもとにそれを定量化できれば、客観的な判断材料から自社の組織の姿を正しく認識し、それにより的確な課題設定・施策を実施できるようになります。

メリット②有効な組織風土改革施策を選択することができる

前述したリクルートの研究では、組織風土により注力すべき要素が異なるということが明らかになりました。

つまり、業績が優れていてこんな企業風土になりたい!と思う企業があったとしても、ただその企業の真似をしても、上手くいくとは限らないということです。

自社の姿を客観的に捉えた後、タイプ分類などで自社の傾向を把握すれば、オーダーメイドで施策を組み立てることができるので、より効率的に組織風土改革を進めることができるでしょう。

3.組織風土測定おすすめサービス3選

組織風土測定にメリットがあることはわかったものの、先に紹介したような研究を実施するのは現実的ではありません。ここでは、組織風土を測定できるサービスをご紹介いたします。

①パソナ:良い会社サーベイ

パソナの「良い会社サーベイ」の特徴は、総合的に組織風土を測ることができるという点です。

無記名式で11のカテゴリ、計83問で実施されるアンケートで「働く幸せ」「自己効力感」「主体性」など、社員が主観的にどういう感情で働いているかを計測できるほか、「経営への信任」「人事労務への納得」「福利厚生」などのトップマネジメントや制度に関する項目や「職場環境」「多様性」などの企業文化的な視点のものなど、幅広い設問によって、広範囲から自社の姿を把握できるようになっています。

アンケート結果によから自社の特徴が把握でき、またパソナが所有する他社データとの比較によって、強みや弱みなどをより鮮明に把握することができます。

まずは0ベースで自社の組織風土がどのようなものか知りたい場合や、他者と比べながら組織風土を把握したいという場合におすすめのサービスです。

②博報堂:Creative Growth Index

クリエイティブな組織風土をつくるためのサービスとして開始されたのが、博報堂の「Creative Growth Index」です。従業員やチームの持っている力を充分に引き出し、イノベーションを起こす組織風土づくりへの貢献を掲げています。

取得するデータの内容は、

- パーパス(存在意義、目的)やビジョンに従う行動」

- クリエイティブな行動

- 関係の質の良さを示す行動

- オープンイノベーションに適した組織風土

- 効率や機能優位を重視した行動

- 業務評価およびその実感

という6つで、各指標を数値化。これらは「オープンイノベーションに最適な企業風土」として内閣府が提唱したものです。

Creative Growth Indexには、クリエイティブな組織作りへの具体的なヒントも盛り込まれており、例えばファッションスタイル、自身のキャラクター認識、食生活の傾向性など、生活スタイルや趣向などがクリエイティビティにどのような影響を及ぼすのか、という点まで検証することができます。

クリエイティビティに溢れる組織風土を築いていきたいという方向性が明確に定められている場合は、特におススメのサービスです。

博報堂、組織開発の効果を可視化する指標「Creative Growth Index」を開発 ―企業のクリエイティブな組織風土づくりを支援― |ニュースリリース|博報堂 HAKUHODO Inc.

https://www.hakuhodo.co.jp/uploads/2020/07/20200721.pdf

③シャイン経営研究所:組織風土診断(無料)

シャイン経営研究所は、研修を通じてキャリア開発、マネジメント、業務効率化などを支援している研究所ですが、その一環として組織風土診断の仕組みを無料で提供しています。

先に紹介した2つからもわかるように、組織風土診断サービスの多くは有料です。

しかしこちらのサービスはアンケートと集計のためのエクセルシートを無料で提供しているので、お金をかけずに自社で組織風土を測定することが可能です。

簡易的であること、自社内で作業が必要なため手間がかかってしまうという2つのデメリットはありますが、組織風土という目に見えづらいものに予算を割きづらい企業や、簡易的でもいいので、まずは組織風土を定量化することから取り組んでみたいという場合におすすめのサービスです。

https://shain-keiei.biz/soshiki-fudo-shindan-free/

4.まとめ

組織風土は目に見えづらく客観的に把握することは容易ではありませんが、組織で活動する人たちのモチベーションや定着率、ときには業績にまで影響を及ぼすような重要なものです。

そしてご紹介した研究からもわかる通り、定量化は難しいとはいえ不可能なことではありませんし、組織風土を診断・分析するサービスも存在しています。

組織風土の現状がどうなっているのか、どのようにしていきたいのか、現状とあるべき姿のギャップを明確にすることが組織風土改革の第一歩なので、真剣に組織を変えたいとお考えの方は、ぜひ一度真剣に検討してみることをおススメいたします。

本記事が、組織風土改革のはじめの一歩を踏み出すきっかけになりますと幸いです。