部下を「褒める」べきか「叱る」べきか。リーダーになれば誰もが一度は直面する悩みではないでしょうか。

部下の力を最大限引き出すにはどんなマネジメントが適切か、人を育てる立場にある方ならば、誰もが知りたいと願っていることでしょう。

部下を育てるのには、「叱る」よりも「褒める」方が効果的です。

「叱る」と「褒める」を比較した実験では「褒める」に軍配が上がっていますし、数々の研究で「褒める」ことが人のやる気を引き出し、物事への取り組みを挑戦的かつ粘り強くする、という結果が出ているからです。

本記事ではそんな「褒める」ことのメリット、その学術的根拠、効果的な褒め方、また「褒める」ことの注意点も合わせて紹介します。

この記事を読めば、自信をもって部下を褒め、きっと彼らの力を最大限引き出すマネージメントができるようになるはずです。

部下の貢献を1日1分で賞賛できる「Unipos(ユニポス)」の詳細はこちら

1.実験で「叱る」よりも「褒める」方が効果的であることがわかった

過去の実験から「叱る」よりも「褒める」方が人の能力を引き出すことがわかっています。

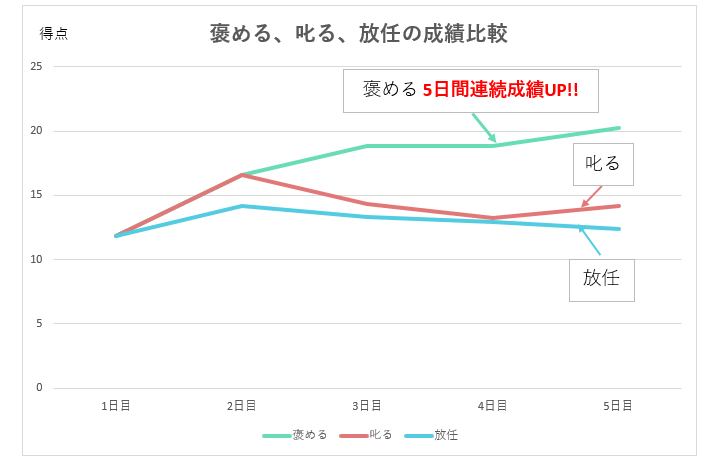

1925年にアメリカの心理学者エリザベス・ハーロック博士が行なった、有名な実験を紹介しましょう。

1.子どもたちを3つのグループに分け、計算テストをさせる

2.テストの結果について、グループごとに対応を変える

- A「できていた部分を褒める」

- B「できていない部分を叱る」

- C「褒めない、叱らない、放任」

3.テストを1日1回、5日間くり返した後の結果を比較する

実験の結果は以下の通りでした。

- A「できていた部分を褒める」⇒5日間連続成績アップ

- B「できていない部分を叱る」⇒最初の2日目は成績アップ。以降低下し、最終日に少し上昇

- C「褒めない、叱らない、放任」⇒2日目に少し上昇、以下大きな変化は見られず。

「褒める」が他の2群を大きく上回り、成績が向上するという結果になりました。

この実験から「褒める」と「叱る」では、「褒める」方が人の意欲や能力をより引き出すことができると言えます。

2.「褒める」メリット2つ

「褒める」メリットとはなんでしょうか。相手が喜んでくれたり、やる気を出したり。経験上誰もがその良さを実感していますが、ここで改めて、職場における褒めのメリットを整理してみましょう。

2.1内発的動機づけを高める

内発的動機づけとは物事に「ハマる」こと

内発的動機づけとは、お金や名誉の獲得、または刑罰からの逃避といった外的な要因とは無関係に、自分自身の内面からわき起こる興味や意欲によって、動機づけされている状態を指します。

何か利益を得らえるわけではないが、それをすること自体が楽しい、面白くてたまらない。俗に言う「ハマる」という状態は、まさにこの内発的動機づけによってもたらされます。

内発的動機づけを構成する代表的な要素は「挑戦」、「熟達」、「達成」、「好奇心」です。ある行動を行っていて

- もっとやってみたい(挑戦)

- もっと上手に行いたい(熟達)

- やり遂げたい(達成)

- もっと知りたい(好奇心)

と感じたら、それが内発的動機づけです。

つまり、日々の仕事に対してもこの内発的動機づけが高まれば、私達は自発的に、より熱心に仕事取り組むことができるのです。

こちらからはっぱをかけずとも、趣味や好きなことに「ハマる」ように仕事をしてくれたら、上司・部下双方にとって喜ばしいことでしょう。

「内発的動機付け」を高めるカギは「有能感」

発的動機付けを高めるには、その基にある「有能感」を高めることが重要だと心理学の世界では考えられています。

「有能感」とは、自分は能力が高い、優れている、と感じることではありません。

「自分の力で周囲の環境や対象を変化させたい」という欲求が満たされたときに感じる、満足や喜びのことです。スポーツでゴールを決めたときや、プレゼンが上手くいったときなど、思わず「やった!」と叫んだりガッツポーズを決めたくなるような喜びや満足感が、有能感です。

「自分は外の世界に対してなんらかのインパクトを与えることができる人間である」という自己認知が「有能感」なのです。

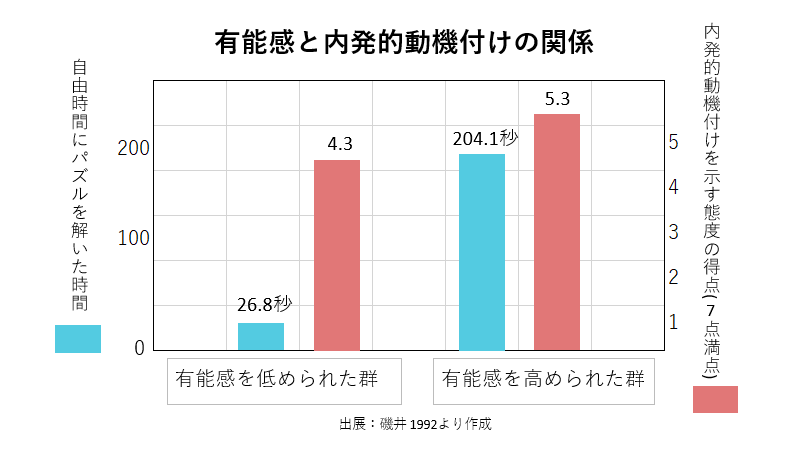

1992年、心理学者の磯井真史は、大学生を以下の2群に分けてパズルを解かせる実験を行いました。

- 実際の成績には関係なしに「あなたの成績は平均点以上でした」と有能感を高めるフィードバックを行う

- 実際の成績には関係なしに「あなたの成績は平均以下でした」と有能感を低めるフィードバックを行う

結果、有能感を高められた群は、低められた群よりも自発的にたくさんパズルを解き、また高い内発的動機づけを示しました。

内発的動機づけを高めるには、有能感を高めることが重要なのです。

褒めが「有能感」を高める

内発的動機付けのカギである「有能感」を高めるには、褒めが有効です。

先に述べたように、有能感とは「自分は外の世界に対してなんらかのインパクトを与えることができる人間であると」いう自己認知のことです。

褒められる、つまり自分以外の第三者からもその行動に対する肯定的なフィードバックを受けることで、「自分の力で周囲の環境や対象を変化」させた、「自分は外の世界に対してなんらかのインパクトを与えることができる人間であると」いう自己認知が強まるのです。

たとえばピアノなど楽器で、上手く弾けない箇所を何度も練習している時、それを聞いていた周囲の人が何気なく「上手くなったね!」などの褒め言葉を投げかけてくれて、あきらめずにもっと頑張ろうと、やる気が出た経験はありませんか?

それまで上手く弾けなかった部分を上手く弾けるようになるということは、「自分の力で対象(ピアノの演奏)を変化」させたということです。

その上達を自分のみならず他者からも認めてもらうことで「自分の力で対象(ピアノの演奏)を変化」させたのだという自己認知が強まる。結果内発的動機づけが高まり、もっと頑張ろうという気持ちになる。

こうしたメカニズムで、褒めは内発的動機づけを高めることができるのです。

参考:「やわらかアカデミズム 内発的動機づけの基本となる有能感(P.226~227) 中島由佳」

2.2「好意の返報性」が働き、職場の関係性がより良くなる

褒められると、自然と相手を褒め返したくなります。それは「好意の返報性」が働くからです。

「好意の返報性」とは、他人からなにかをしてもらったら、それを相手に返したくなるという原理です。

例えば誰かからプレゼントをもらったら「お返ししたい」、仕事で誰かに助けてもらったら「今度相手が困っていたら助けてあげたい」と、そんな気持ちは、日常誰もが経験していることでしょう。

好意の返報性については、デニス・リーガン博士の実証実験が有名です。

2人1組で行われたこちらの実験では、被験者に「美術鑑賞」という名目で、絵画の評価をするよう依頼します。ただし2人のうち1人は、実験への協力者です。

①実験協力者が休憩中に席を立ってコーラを購入してくる。その際、

A:自分の分のコーラのみ購入

B:被験者の分も購入

という2つのパターンを用意

②美術鑑賞後、被験者の実験協力者に対する好意度を測定

③最後に実験協力者が被験者に「福引を買ってくれないか」とお願いをする

福引を買ってくれた枚数は、それぞれ以下の通りとなりました。

|

好意度高 |

好意度低 |

|

|

A:(コーラ自分の分のみ購入) |

平均1.0枚 |

平均0.8枚 |

|

B:(被験者の分も購入) |

平均1.9枚 |

平均1.6枚 |

相手への好意度に関係なく、相手の分もコーラを勝ったパターンBの方が、福引をより買ってもらえました。

この実験では、人は相手からの好意度に関係なく、相手から受けた恩恵に対してお返しをするという結果になったのです。

褒めに関しても、こうした好意の返報性が働きます。たとえば女性同士が集まって、一人が「その髪型素敵ね」と相手を褒めると、褒められた方が「あなたのメイクこそ素敵よ」といった具合に、お互いに褒め合っているのはよく見かける光景です。

職場でもこうした「褒め合い」が起こったらどうでしょうか。

互いの仕事を褒め合うことで、モチベーションを高め合う、そんな好循環が生まれるポジティブな組織をつくり出すことができるのではないでしょうか。

組織に褒めを定着させるには、まずはリーダーから積極的に部下を褒め、組織に褒め合う雰囲気をつくり出していくことが重要です。

互いの仕事を認め合う称賛文化をつくる「Unipos(ユニポス)」の詳細はこちら

3.効果的な褒め方

褒めるメリットを最大限引き出すには、褒め方が重要です。これまでの実験から褒め方次第で効果が大きく変化することがわかっているので、正しい褒め方をしっかり学んでおきましょう。

過程を褒める

1990年代にコロンビア大学で、褒め方についてのとある実験が実施されました。この実験では、小学生400人を対象に簡単なIQテストを行い、その結果の伝え方を以下3パターンに分けました。

- 「〇点も取れたなんて、頭が良いね!」(結果や知能を褒める)

- 「〇点でした」(褒め言葉は特になし)

- 「〇点も取れたのは、頑張ったからだね」(頑張りを褒める)

その後、2回目のテストで難易度が

- 「1回目より難しい問題」

- 「1回目と同じくらい簡単な問題」

の好きなほうを選ばせたところ、各グループの選択に差が見られました。

|

1回目より難しい問題 |

1回目と同じくらい簡単な問題 |

|

|

頑張りを褒められたグループ |

90% |

10% |

|

能力を褒められたグループ |

35% |

65% |

|

何も褒めなかったグループ |

55% |

45% |

この実験を行なったクラウディア・ミューラー氏とキャロル・デュエック氏は、「結果や知能を褒められると気分が良くなる反面、失敗を恐れる気持ちが生まれるのだ」と指摘しています。次の問題を解くことができず、最初の評価が取り消されてしまったらどうしようと、チャレンジする気持ちが生まれにくくなってしまうのです。

一方、努力やプロセスを褒められるのは、行動したことそのものへの肯定なので、仮に失敗したとしても単に努力が足りなかっただけだと理解し、また努力することができます。

つまり、褒める時は「さすが頭が良い」「すごい発想力だね」などといった個人の能力にフォーカスするのではなく、「この素晴らしい資料ができたのは、諦めずに細かい調査データを集めて、最後までまとめきったからだね。」など、過程にフォーカスして褒める方が良いといえます。

また、部下が失敗してしまった時も、その過程で精一杯の努力があるのならば、その過程を褒め、行動を肯定してあげることで、部下の自信喪失や挑戦意欲低下を防ぐことができるでしょう。

参考:教授者のほめ方のスタイルと学習者の年齢が、学習者の達成目標傾向と失敗回避動機に及ぼす影響

群馬大学教育学部紀要 人文・社会科学編

PRESIDENT online「1日5回」部下を褒めると劇的に伸びる」

褒めるべき行動をしたら、すぐ褒める

部下が褒めるに値する行動をしたら、すぐに褒めましょう。

ノースキャロライナ大学の教育研究者ドーソン・ハンコックが行った実験により、すぐに褒めると、褒められた行動がより持続することがわかっているからです。

ハンコックは実験参加者を2つのグループに分け、トレーニングへの自発的な取り組みを比較する実験を行いました。

- グループA:トレーナーが積極的に実験参加者たちを褒める

- グループB:トレーナーが実験参加者たちを一切褒めない

トレーニングが終わったところで、参加者には自宅で任意に取り組むトレーニング課題を与えます。そして後日その課題に取り組んだ時間を集計したところ

- グループA:課題への平均取り組み時間平均46.8分

- グループB:課題への平均取り組み時間平均34.7分

A,Bグループ間に、約12分間の差が見られました。トレーニング中に褒められたグループの方が、自宅に帰ったあとも自発的に課題に取り組む時間が長いという結果になったのです。

例えば部下が根気強く必要なデータのリサーチを重ねていたり、他の同僚が困っている課題を一緒に解決しようと力を貸しているなどしていたら、その行動をしている最中に褒めてあげるとよいでしょう。

すぐに褒めてあげることで、褒められるべき行動がより相手に定着します。

コラム:リアルタイムにプロセスを褒められる便利なピアボーナスⓇ「Unipos(ユニポス)」

ここまで読んできて「褒め」にはたくさんのメリットがあること、改めておわかりいただけたのではないでしょうか。

とはいえ、

「明日から実践したいが、突然褒めだしたらヘンに思われないかな?それにタイミングが難しそう…」

と実践へのハードルを感じたり、

「自分だけでなく、褒め合う文化が組織にも根付いてくれないかな」

など、この先の展開を考えて取り組みたいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そんな方におすすめしたいのが、ピアボーナス「Unipos(ユニポス)」です。

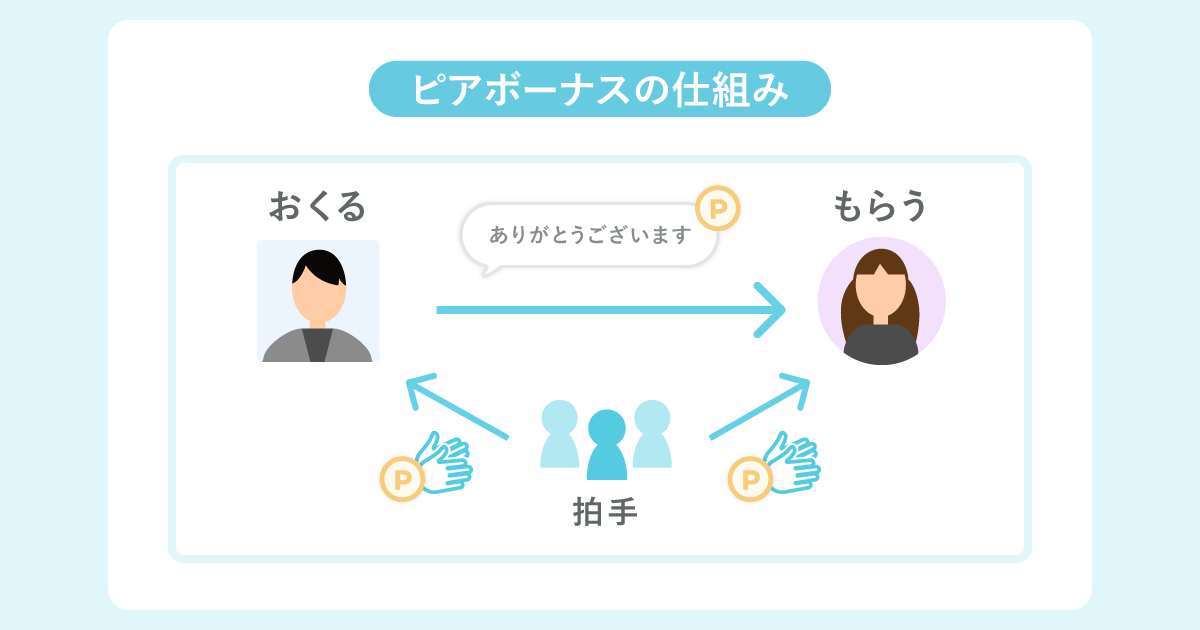

ピアボーナスとは、従業員同士が互いの仕事に対して、感謝・称賛のメッセージと共に、少額のインセンティブを送り合える仕組みのことです。

webサービスなので、いつでも・どこでも送ることができ、「褒めたい」タイミングを逃さずにすぐ褒めることができます。

また、日本初のピアボーナスサービス「Unipos(ユニポス)」では、そうした感謝のメッセージが会社の人間なら誰もが見られるオープンなタイムライン上でやりとりされるので、互いに感謝・称賛し合う称賛文化の醸成にも一役買ってくれます。

称賛文化のある組織では、ちょっとした改善から大きな挑戦まで、互いの日々の仕事を褒め合う習慣が付いているので、モチベーションや自己効力感が高まりやすくなり、結果組織全体の生産性も向上していきます。

企業にとって様々にメリットがある「褒め」の手軽な実践、組織全体への定着を目指すなら、こうしたサービスの力を借りるのもおすすめです。

部下の貢献を1日1分で賞賛できる「Unipos(ユニポス)」の詳細はこちら

4.褒めることの注意点

褒めには、注意しなければならない点もあります。褒めることが相手にどのような効果を及ぼすかをきちんと理解した上で、適切に褒めていきましょう。

何でも褒めない

何でも褒める上司は、部下から不信感を抱かれ、馬鹿にされてしまいます。

部下の性格や能力、その仕事内容を知らず上辺の褒めを続けていると「この人は自分のことを何も知らないのに、口先だけでおだてている」と見透かされ、心が離れていってしまうからです。

そうした状態で相手のことを褒め続けても褒めの効果は得られず、かえって逆効果になるだけでしょう。

褒める=おだてるではありません。

褒めの効果を得るには、まずその大前提として相手を知り、信頼関係を築くことが大事です。

自分勝手な基準で褒めない

気に入っている部下ばかり褒めたり、部下の成長や組織・事業のためではなく、自分に都合よく相手をコントロールするために褒めるのは止めるべきです。

自分勝手な基準での褒めは、部下にすぐ伝わります。贔屓をするリーダー、自社やチームのためではなく、自分の利益を優先して動くリーダーについていきたいと思う人はいないでしょう。

リーダーが信頼されなくなると部下はその言葉に耳を貸さなくなり、チームとしての結束力も大きく失われます。

部下を褒める時は、相手の成長、もしくは組織・事業のためという基準からブレずに、公平に褒めることが大切です。

5.褒めるも叱るも、その本質は一緒

最後に一つ、忘れてはならない重要なことがあります。

これまで部下を褒めることの良さをお話ししてきましたが、実は「褒める」も「叱る」もその本質は一緒である、という点です。

なぜなら「褒める」も「叱る」も

- 部下の成長を願い

- 部下の行動にフィードバックを与え、本人にその行いを自覚させ、行動変容を促すこと

だからです。

「褒める」のは、その行動を定着させたいから。「叱る」のは、その行動を改めさせたから。それぞれに目的は異なりますが、その根底にあるものは一緒なのです。

ですので人材育成において「叱る」ことは決して悪ではありません。むしろ相手に欠点や改善点を自覚させたい場合「褒め」は効果的ではありません。

チームメンバーに迷惑をかける行いをしたり、怠慢で起こしたミスなどを指摘せず良い点を褒めてばかりいては、本人の真の成長にはつながりませんし、そうした改善すべき点を放置することで、組織にも悪影響が出るでしょう。

部下を育てるには褒めるを主体とした方が効果がありますが、叱るも同様に相手を成長させる大事なフィードバックなのだという意識を持ち、必要に応じて叱ることも忘れないようにしましょう。

部下の貢献を1日1分で賞賛できる「Unipos(ユニポス)」の詳細はこちら

まとめ

今回は「褒め」を活用し、人材育成にどう活かすべきかを考えていきました。

統括する組織、まとめるチームが成果を挙げられるかは、社員一人一人の力にかかっています。そして部下という一人の人間と向き合い、成長させるのは容易なことではありません。

先にも述べたように「褒める」と「叱る」を考える前に、まずは部下育成への熱意があることが重要です。

部下を「褒める」べきか「叱る」べきかという質問を受けた際、職場のコミュニケーションに詳しい「話し方研究所」の福田会長は、以下の様に述べています。

「叱るタイプと褒めるタイプの上司の真ん中にあるのは、部下を育てる気持ち。部下に関心を持ち、日頃から信頼関係を作らなくては、効果的に叱ることも褒めることもできない」(日経情報ストラテジー 「叱って育てる 褒めて伸ばす 指導スタイル」 2012年12月号)

人材育成のより良い知識や方法を学びつつも、日々メンバーと向き合い、信頼関係を築く姿勢を忘れないでください。

人を育てるのは決して楽ではありませんが、部下の成長を通して、リーダーとしてのあなた自身も、大きく成長していくことができるでしょう。

部下とあなたと組織の成長に、本記事が少しでもお役に立てることを祈っています。

--------------------------------------------------------

参考:

・効果的にほめるには?:ほめと共同作業が内発的動機に与える影響 尚絅学院大学紀要第 67 号

・ほめることに関する心理学的研究の概観 青木 直子

・PBLにける「ほめ」効果について

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsee/64/2/64_2_3/_pdf

・動機づけにおけるほめ言葉の現状と課題

http://repository.hyogo-u.ac.jp/dspace/bitstream/10132/15354/1/AA114330270150020.pdf

・職場での人材育成のための技術

https://www.hito21.jp/jichiken/intra/documents/04_H27OJTmanyuaru_dai3syou.pdf