360度フィードバックを自社に導入しようかをお考えでしょうか。

良さそうだけど自社の社風にあうのかわからない、どうやって運用すれば失敗なくできるのか、など導入に関して不安な点があるかと思います。

導入に関する懸念の多くは、従来の「上司が部下を評価する」という形式から大きく異なる、同僚や部下も含めた多角的な視点から「フィードバックを互いに送り合う」という、360度フィードバックのスタイルに対する理解が不十分なために起こります。

そこで今回は、360度フィードバックを正しく理解し、採択の決断をするための十分な知識を得るために

- 360度フィードバックとは何か?

- 360度フィードバックが必要とされる背景

- 360度フィードバックを導入する2つの目的

- 360度フィードバックのメリット・デメリット

- 360度フィードバックと既存の評価制度との違い

- 360度フィードバックの導入事例

- 360度フィードバック導入5ステップ

- 360度フィードバック運用時の5つの注意点

をまとめました。

最後までお読みいただければ、自社に360度フィードバックが必要なのかを判断でき、採用する場合は360度フィードバックを導入の際に起きることなどが想定でき、スムーズな準備と施行・運用ができるようになります。

360度フィードバックとは何か?

360度フィードバックとは、人事評価手法の1つです。従来のような上司から部下への評価ではなく、

- 上司

- 同僚

- 部下

- 他部署の管理職

- 取引先

などの関係性や立場が異なる人たちが、共に働く人を評価しあう方法です。

このような評価結果を通じて自分の社内でのあり方を俯瞰し、必要な修正や補強すべき点などを理解して、より総合力の高い人材育成を企業と個人がともにできるようになるのが理想です。

評価の方向性が1対1(一方通行)から1対多数(360度)になることで、上司だけでは気づけない部分を、他の人たちの評価を元に補完ができます。

360度フィードバックは、評価される人の人物像を多面的に浮き彫りにし、その人の仕事ぶりを客観的・総合的に評価ができます。また、どれほど素晴らしい評価が出たとしても、360度フィードバックは人物に対する評価なので、給与には反映しません。

360度フィードバックが必要とされる背景

360度フィードバックのベースには、社員という人材を、より総合的に客観的に判断・分析しようという考えがあります。

社員と企業の関係性は、年功序列型から成果主義へと移行しつつあり、今までのような終身雇用を前提とした「役職と勤続年数を基にした単純評価」で社員の能力を査定するのが難しくなりました。

- 働き方改革による勤務形態の変化

- 大掛かりなリストラ

- 早期退社システム

- 大量の派遣社員と契約社員の流入

- 短期雇用の増加

- 職場での上下関係と人間関係のあり方の変化

などにより、上司(管理職)が職場の人物を正確に把握して評価すること自体が物理的にも難しくなっています。

このような状況下で、従来通りの1対1(上司から部下)の人物評価をすれば、少ない情報で断定的で偏った判断をすることになります。

そのような状態でされた診断結果は、公平性を欠いてしまう可能性も高く、最終的には将来の管理職候補になる優秀な人材の流出を引き起こし、人の育たない企業の土壌が出来上がってしまうことにも繋がります。

このような状況を打開し、評価する人・される人ともに公平で納得のいく人事評価をするための1つの方法が、360度フィードバックなのです。

360度フィードバックを導入する2つの目的

企業が360度フィードバックを導入する目的は大きく2つです。

①他者評価と自己評価を理解する

1つ目は、他者評価と自己評価を同時に理解するために360度フィードバックがあります。

仕事において

- 自分が「自分はこれができている」と思っていること

- 他者から「あの人はこれができている」と思ってもらえている

ことの間に、実際にはどれくらいのギャップがあるのかを確認ができます。

たとえば、

自分ではほぼ完璧にできていると思っている「作業A」。ところが、実際は本人の知らないところで、作業Aの前段階での細かな数字修正を毎回先輩や同僚が黙ってしてくれていました。その場合「作業A」に対する各人の評価は以下のようになることが予想されます。

- 本人の評価:10/10 (自分はちゃんとやれている)

- 周囲の評価:7/10になる可能性 (アイツ、仕事が雑だなあ)

- 手直しをしてくれている同僚: 4/10である可能性 (なんで毎回間違えるんだ?)

このように、自己評価と他者評価の間には乖離が存在します。

評価の差を客観的に理解すると、仕事の現場で自分が注意を払うべき点が把握でき、結果的に職場全体で生産効率と確度の高い仕事を共生できるようになるのです。

②職務行動の多面的評価のため

もう1つは職務の多面的評価です。同じ仕事をしていても立場の違った複数の視点から見た評価が集まると、その人が現場で発揮している能力の人事的な材料が豊富に揃います。

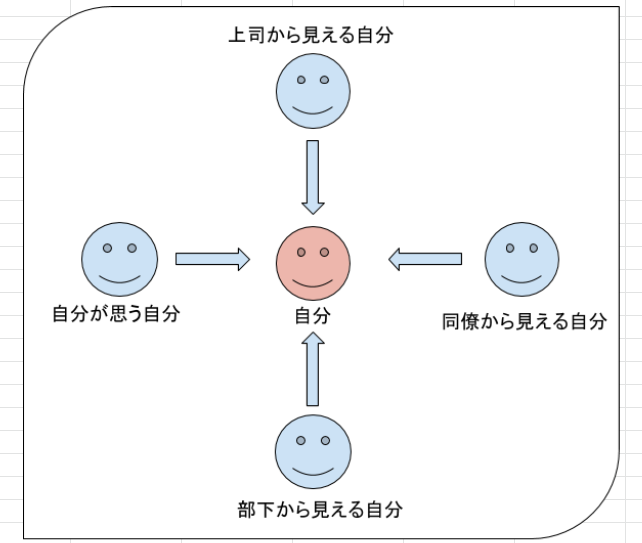

例えば、少し内気な性格なため、指導をするよりも部下の話をたくさん聞いてあげていた人は、その結果、

- 自分 「強いリーダーシップは苦手だから、みんなが仕事しやすいように、後輩を影で支えよう」

- 同僚からは 「部下の面倒見が良い奴」「全体のことを見ていてくれていて安心する」

- 部下からは 「相談に乗ってくれる頼りになる先輩」「どんな球も拾ってくれる優しい先輩」

- 上司からは 「おとなしくて真面目。判断が慎重で信頼ができる部下」

という4つの「自分」を総合したものが、真ん中にあるピンク色の自分」という評価になります。

1〜4の人物評価を見てもわかるように、

- 自分が思う「内側から」の自分

- 同僚が見ている「よこ目線」の自分

- 後輩が眺めている「後ろから」の自分

- 上司が「上から」見ている自分

には多少のギャップがあることが多く、より多くの人からの360度フィードバックをもらうことで、その人をあらゆる角度から捉えた、「本人も知らなかった自分」を浮かび上がらせることができます。

このような多面的にされた評価を実際に見せられると、その人物は今後「上司にどう評価されるか」に加えて

- 同僚と協力しながらチームになるにはどうしたらいいか

- 部下と良好な関係を築きながら部下を成長させるにはどうしたらいいか

- 職場の女子事務員さんたちに、協力を得るためにはどうすべきなのか

- 全体の仕事運びをスムーズにするためには何をしたら良いか

などを自発的に意識し、職場での自分の在り方を改善していくきっかけになります。

また人事からみると、上司からの報告では知る由もなかった社員の隠れた才能・特技などを知るきっかけになり、人材の適切な確保と配置ができる一助になります。

360度フィードバックのメリット

本章では、360度フィードバックにおけるメリットをまとめます。

本章では、360度フィードバックにおけるメリットをまとめます。

360度フィードバックのメリットには、以下のようなものがあります。

- 評価に客観性がある

360度評価は複数人が一人の人物評価をするので、通常の人事評価よりも客観的で多面的な意見を現場から吸い上げることができます。直属の上司だけでは把握が難しかったその人の人間性・気性・ライフスタイルなど、その人の特性を発見することにも繋がります。

評価結果は個別フィードバックがあるので、自分が普段、人からどう思われているかが総合的に判断できて、今までとは違った自分の側面を知り、新しいコミュニケーションを発生させるきっかけにもなります。

【参照:リチャード・レプシンガー著 「実践360度フィードバック」】

- 自分への気づきが得られる

上司以外の現場の声を聞けるチャンスが生まれます。今まで直属の上司からのアドバイスではうまく伝わらなかった部分が、総合的・多面的・客観的な評価としてフィードバックされると、今の自分が今以上の自分になるために改善するべきポイントに気づくことができます。

多方面からの評価が入った結果なので、公平感があり、本人の納得度も高いため、素直に改善行動に入れるのも特徴です。

【参照:慶應義塾大学SFC研究所 360 度フィードバックの活用にあたって -人事評価 VS 人材育成- 】

- 企業ミッションとのすり合わせ

会社員がリーダーやマネージャーへ(上司)と昇進していくためには、主に社内評価が物を言います。今後、組織のリーダー・マネジャーとして現場で支持されていくためには、企業ミッションと自分の日々の行動や考え方が合っているかをチェックし、常に会社の一員としてどうあるべきかを分析していく必要があります。360度フィードバックはその現場での評価がリアルに得られますので、自分を客観的に見つめ直し、自発的に改善をするためのきっかけになります。

- 公正な評価による社会人としての規範意識が生まれる

従来の評価方法では、上司の評価さえ高ければ昇給や昇進ができるのも事実でした。この結果「上司の顔色を見ながら仕事をする」という悪習慣がはびこっている企業も多数ありました。

360度フィードバックは評価をする人がそれぞれの立場に合わせて

・その被評価者は、現場で成すべき役割を果たしたか?

・その人は、その職務の責任を取ったのか?

という視点で評価されていきますので、不公平で恣意的な人事に歯止めをかけられます。

例えば、どれほど上司から褒めちぎられていても、部下の教育やフォローを無視・放置するのであれば「部下の先輩」として成すべき役割を果たしているとはいえません。

また、上司には素直であっても、同僚や先輩に対して反抗的で好戦的な態度をとる社員は、「同僚」としては扱いにくい人、「先輩としては」手を焼く後輩になります。そのような社員は、上司からの評判は良くても、それ以外の評判は当然ですが悪くなります。

360度フィードバックはビジネスパーソンとしてあるべき規範を社員に植え付け、自ら規範を意識して社会と企業のプロフェッショナルとして行動させるきっかけにもなります。

360度フィードバックのデメリット

360度フィードバックのデメリットには、以下のようなものがあります。

- やはり主観的になる

人間が評価をする以上、感情を全く抜きに評価をするのは難く、同時に、よく知らない人のことは評価のしようがないという部分があります。その結果、よく知った人のことは好意的に、嫌いな人にはネガティブに、知らない人のことは印象・雰囲気・好みなどで評価をしてしまうこともあります。

施行する際には、360度フィードバックの主旨をよく説明し、お互いに気がつかない部分を浮き彫りにすることが狙いであることを理解してもらうことで客観的性を上げることは可能です。また、一人の人物に対して評価する人数を増やせば増やすほど、平均的な人物像が浮かび上がり易くなります。

- 上司はやりにくい・叱れなくなる

部下と上司も評価を違いにし合う関係上、上司が厳しい指導をしにくくなるデメリットはあります。しかしながら、いつの時代も、厳しくとも部下に尊敬され慕われてきた上司は多数存在しています。アップル創業者スティーブ・ジョブズ氏曰く

「手加減して人を扱うことではなく、人を育て上げることが私の仕事だ」

の通り、上司が部下を「育て上げよう」という強い気持ちで叱る・指導する時、その内側にあるものは部下にも伝わります。上司の仕事は部下に好かれるために甘い顔をすることではなく、仕事ができるように能力を高めることですので、必要な指導であれば毅然とした態度で指導をすべきです。

【参照:スティーブ・ジョブス「夢と命のメッセージ」】

- 準備・継続が大変

評価に使用する設問や説明会などの事前準備、評価後に戻すフィードバックコメントや面談など、煩雑な業務とその準備で、通常業務以外に多大な時間を取られることになります。また、一旦始めると継続して続けて変化や成長を把握し、社員一人ひとりへの回答や指導をする必要があるため、360度フィードバックの担当は次第に業務量が多くなっていきます。

社内に360度フィードバックをする人的・環境的なリソースが十分に整っていない場合は、外注やツールを利用するという方法もあります。外注は専門業者が設問作成から集計までを一括請負します。集計後、企業に不足していると思われる研修の提案などもしてくれます。

ツールは社内PCにソフトとして入れます。アンケートツールとして簡単に設問作成・対象者へ一斉配信などができますので、外注に頼むよりも気楽で安価に利用でき、長く利用すれば社員の成長記録として残ります。【参考:360度フィードバックツール 「スマレピ 360°」】

360度フィードバックと既存の評価制度との違い

通常評価といえば、その結果が給与や役職などに反映されるものですが、360度フィードバックではそうした関連付けが行われるものなのでしょうか。

ここでは360度フィードバックと既存の評価制度の違い、その関連性について解説していきます。

評価の結果は給与査定に利用できない

360度フィードバックは給与査定ではないので、昇給に反映はしません。

理由は、360度フィードバックは人事部と企業目線で人材育成や組織活性化の手法として用いられることがメインの評価方法であり、あくまで、個人と企業にとっての「気づき」をサポートし、「モチベーション」をあげるためのものだからです。

これ以外にも、多くの企業が360度フィードバックの評価を給与に直接反映させない理由には、

①給与査定に響くとわかると違いに好意的な評価をし合う「談合」が起きる可能性がある

②給与に反映されないので人によっては評価が雑になり、適切な回答が得られないこともある

③関係性の悪い間柄の場合、報復評価をする可能性があり、正しい回答が得られないことがある

などがあり、職場での余計なトラブルを避けるために金銭に絡む直接的な反映をしないでおいている、という側面もあります。

社員の中には、人物や仕事ぶりの評価よりも金銭評価を希望する人もおり、360度フィードバックの結果が良くてもボーナスアップはないのか…とガッカリする人もいるでしょう。

360度フィードバックは、社員一人ひとりの職場での「行動改善」を促すことにより、その人が自分の力をより発揮し、能力を向上させ、個人・組織の活性化や生産性向上を目指し採用・導入されていることを今一度、理解してもらう必要があります。

ただし、なかなか昇給が見込めない昨今の企業事情を鑑み、企業・社員とも少しでもでも良いので具体的な「インセンティブ」として頑張りを金銭で評価したい場合は、日々の仕事の中で起きる「感謝」「称賛」に対して、社員同士が感謝の言葉と少額のインセンティブを送り合う「ピアボーナスⓇ」なといったサービスもあるので、こういったものも上手く取り入れてみるのもよいでしょう。

【参照:働く仲間同士で送り合う、感謝の言葉と少額のインセンティブ ピアボーナス「Unipos」】

360フィードバック導入事例

. ここでは360度フィードバックの導入事例を2社、紹介します。

ここでは360度フィードバックの導入事例を2社、紹介します。

アイリスオーヤマ株式会社

アイリスオーヤマの人事採用の決定打は「人格」。迷ったら人柄の良い人を選択して来たという歴史があり、人格の良さと人格の育成を大切にしてきた風土があります。

導入時期>

2003年に導入。導入後5年は対象者を管理職階層に限定し、導入に問題がないことがわかったので、2008年から契約社員を含む全社員対象に踏み切った。

背景>

人事配置をするときには、成績や数字を優先して采配することもあり、「頑張っても数字に反映しない人」にはどうしても現場で不公平感が出てしまうが、具体的な解決方法がなかった。

そこで、自社の採用決定打である「人格」を360度フィードバックで割り出し、同僚・上司・部下から自分がどんな「人格」だと思われているかを見るのも、「自社の仕事の評価方法としては大切なのではないか?」という視点から導入しました。

導入結果>

360度フィードバックによる評価で、仕事場での自分の強み・弱みに気づけるので、社員の勤労満足度が高くなり、人事配置による不公平感を抱く人が減った。多くの社員が、次年度の360度フィードバックを楽しみにしている傾向がある。

特徴>

評価のイエローカード制度があり、平均点が下から10番目くらいからの社員にはイエローカードが出される。例えば、下から10番目だった場合、アイリスオーヤマの場合は「あなたは人格が下から10番目」という意味になる。

この場合、その人がたとえ数字上の成績優秀な人だとしても、360度フィードバックでイエローカードが出たら「君は人からこう見られているよ」とアドバイスをし、全人格的な育成をして社員の成長の取りこぼしをしないようにサポートをしています。

幹部社員については人事評価と人材育成のために利用し、一般社員については主に人材育成のために使用しています。【参照:日経スタイル 記事「人事は不公平」に挑むアイリス流の360度評価】

マツダ株式会社

車メーカーとしてブランド力を大切にした車体とエンジンを作り出す「ブランド価値経営」を貫くマツダには、

- 車は文化である

- 車に乗って得られる体験は人々を豊かにする

という考え方が根底にあり、それらを一言に集約した「人生の輝き」をとても大切にする社風があります。

導入時期>

2008年度より社員2万人のうち、数字的評価が出にくい事務・技術系の社員に導入した。

背景>

車の販売という大きな数字を出す営業と比較し、普段、具体的な数字として成果が現れにくい部署は、自分の成長や変化がわかりにくく、心理的にもメリハリのない仕事になってしまうことがあります。

このような事象に対し「自分が一年でどう変わったか」を確認し、自分が目指す自分に少しでも近づき「人生を輝かせる」ためのきっかけとして導入しました。

導入結果>

マツダの360度フィードバックの評価内容は主に「コンピテンシー評価」と呼ばれる、高い業績や成果に繋がる行動に対する評価がメインになります。平たく言うと

- なんであの人はすごいのか?

- 私は、あの人が実はすごいと思う

- この仕事はどう、すごいのか?

を互いに評価しあい、その人のすごさの秘密や理由を一緒に探し、その結果を、各自が自分の仕事スタイルにも積極的に取り入れて職場での自己成長につなげています。

特徴>

マツダでは360度フィードバック評価結果は「キャリアミーティング」という面談で、直属上司から直接フィードバックされます。評価を元に、自分が今後取り組むべき目標や目指すべき将来像(どう人生を輝かせたいか)について、上司と共に確認し合い、中期・長期の目標設定をして行動ができるところまで落とし込みます。

これらの形式は営業などの数字を追う部署では当たり前のように行われていますが、事務や技術などの内勤業務ではほとんど見られないことから、とても特徴的であり、自社の社風に即した360度評価の使い方です。

【参照:マツダ株式会社 「人間尊重」】

360度フィードバック導入4ステップ

本章では、360度フィードバック導入への5ステップを説明します。ステップは以下の通りです。

本章では、360度フィードバック導入への5ステップを説明します。ステップは以下の通りです。

ステップ① 自社の風土と目標に合った結果を計画する

360度フィードバックは自社に必要な人材と適職配置を発掘するために導入しますので、導入後は全社員がやる前提です。この時、将来、自社で必要な人材がある程度想定できる場合は、その人物像に沿った設問を次項「2」で設定しておくと、候補者を発掘することもできます。

ステップ② 評価項目を設定する

人事評価をする項目は大きく分けて3つありますが。

- 成果

- 発揮能力

- 執務態度

がありますが、この中で「3」の執務態度を中心に構成をします。執務態度とは、例えば

◎一般社員であれば

- 主体性があるか:指示待ちではなく、自分で考えて行動できているか

- 不確実性への耐性:不測の出来事対し思考停止したりせず、最善を考えて動けるか

- 業務遂行力:業務上の課題を解決するまでの工程を理解し、最後まで実行できるか

- 協調性があるか:困っているメンバーがいたら、率先して助けているか

◎管理職クラス・候補者であれば

- リーダーシップ:チームの中長期的ビジョンを持ち、メンバーに理解させているか

- 組織づくり:メンバー全員が目標にコミットし、結果を出せるチームをつくれているか

- メンバー育成:メンバーそれぞれに適切なゴールを設定して理解させているか

- 自己啓発:メンバーより圧倒的に優れているスキルやナレッジを持っているか

などを含めた現場での行動に関しての設問を設定します。

また、回答者に無理に評価を強いることをしないために「わからない」「評価できない」などの曖昧な回答も用意する必要があります。

設問数は回答者の負担にならないよう、所要時間が10〜15分程度で終わる数にします。

ステップ③ 評価基準の設定

360度フィードバックの結果が、公平な判断になるように最低点や最高点ではなく、平均点を評価の回答にします。

これは実際にやるとわかることですが、上司、同僚、部下から集まってくる得点は、点数をつける人によって初めから甘い・辛いなど、点数の付け方の個性があります。このため、最高得点や最低点というのはあまりアテにならないため、評価の総合得点を平均値で評価します。

ステップ④ 施行後はフィードバックとサポートをする

施行後は、出た評価に対して参加者全員にフィードバックをします。

フィードバックは総合的に見て「あなたは現在、職場でこのように見られていますよ」という評価を伝えて、本人がその結果を職場で活かせるようにサポートをします。

具体的サポートとは

- 人事部で1対1のミーティング形式で、共にフィードバック表を見ながら感想を述べ合う

- 対応人数が多く、対面ミーティングが難しい場合は、コメント欄に丁寧なコメントを書いてあげる

- 半年後に、どの程度の改善が見られたかなどを対面または記入式ですり合わせをする

◎コメント例文

”細かなところに気がつき、周囲の人は仕事がしやすいようですね”

“部下からの信頼があついようです、上司とのコミュニケーションも増やしてみましょう”

“部下との関係が良好な様子。昨年より判断力も伸びてきたのではないでしょうか”

など、励ましとアドバイスをバランスよく伝え、評価の数字だけを把握して終わることのないように注意をします。

また、このような社内の評価は最終的に企業内の何に反映して、どう役立てていくのかという点も含め、社員に解説とフィードバックをしておく必要があります。

360度フィードバック運用時の5つの注意点

本章では、360度フィードバックを導入する際に想定される注意点を5つお知らせします。

本章では、360度フィードバックを導入する際に想定される注意点を5つお知らせします。

1.導入前の身内でのテストを繰り返す

設問などが揃ったら、人事部署内でのパイロット版でのテストと評価結果、その後、こちらで指定した部署でのテスト版・評価結果の精査などを経て、全社採用へと進みます。

もし、途中でトラブルが想定された場合は設問設定の部分からやり直します。評価が始まると途中からは変えづらいですから、テストの段階で慎重にします。

2.導入に目的をしっかりと説明する

360度フィードバックには普段、人を評価したことがない人が、他人を評価する人になります。

そのため評価の精度にばらつきが生じ、適切な評価が行えなくなる場合が生じます。一番問題になる例としては、評価の仕方がわからないのでほとんどの回答を「評価できない」に◯をしてしまう、などです。

このような事態を防ぐため、まずは360度フィードバックの導入目的と評価方法の説明会や事前研修を行い、できるだけ評価基準が均一になるようにしましょう。また、今までにない評価が加わるというのは、社員にとってはとても不安なものですので、個別相談などにも対応してあげましょう。

3.匿名でやること

基本、評価は匿名でやります。理由は、誰がどの評価をしたかがわかってしまう環境では忖度があることと、後々、自分に悪い評価をつけた人物との関係性が悪くなる可能性を避けるためです。

企業によっては被評価者が評価人を指定ができる制度にしているところもあります。自社の社風などを照らし合わせ、適切なものを採択しましょう。

4.評価結果の評価と、人事からのフォローが必要

360度フィードバックの評価結果をフォローをします。その際、単に評価票を渡すだけではなく、人事からのフォローが必要になります。例えば、人によっては厳しい評価結果や、期待していたものとは違う結果になることもあります。

その場合でも、ショックで今後の仕事のモチベーションが下がってしまわないよう、単に「良い」「悪い」で判断するのではなく、様々な観点からその人物を分析し、その人が変われるようなフォローを考える必要があります。

5.人材育成のためのステップアップ制度があること

360度フィードバックが終わったあとに、その人の弱点や伸ばすべき箇所をサポートできるようなステップアップ制度があることが望ましいでしょう。

具体的には、社内外での研修・キャリアアッププラン相談・配置転換など、企業の中でその人の資質が伸ばしていけるようなサポートも必要になります。

また、数年ごとに繰り返し評価をしていくことで、より確実に社内に必要な人材を育てていくこともできるようになります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。360度フィードバックの採用を検討している方向けに

- 360度フィードバックとは何か?

- 360度フィードバックが必要とされる背景

- 360度フィードバックを導入する2つの目的

- 360度フィードバックのメリット・デメリット

- 360度フィードバックと既存の評価制度との違い

- 360度フィードバックの導入事例

- 360度フィードバック導入5ステップ

- 360度フィードバック運用時の5つの注意点

を調べてまとめました。360度フィードバックが、自社にとって採用すべきものなのかどうかの目安がある程度ついたのでしたら幸いです。