キャリア・アンカーとは、それぞれの人が持っている「キャリアを選択するときに、どうしても犠牲にしたくない本当に価値を置いている判断基準」を表した概念です。

例えば、あなたがキャリアを選択するとき、“どうしても譲れないもの”は何でしょうか。「安定」でしょうか?「自由」でしょうか?それとも「純粋な挑戦」ができるかどうかでしょうか。その答えが、あなたのキャリア・アンカーです。

キャリア・アンカーは全部で8種類。すべての人が、8種類のうち1つのキャリア・アンカーを持っています。

このキャリア・アンカーは今「個人と組織のミスマッチを防ぐために役立つツール」として注目されています。例えば、職場で下記のような悩みに直面したことはないでしょうか?

・中途採用を促進しているが、配置後1〜2ヶ月で退職してしまう人が多い

・適材適所の重要性は理解しているが、判断が感覚的になってしまう

・従業員の特性や性格タイプがわかりづらくて把握できない

キャリア・アンカーはこうした課題の解決に適したツールです。キャリア・アンカーを使うと、各従業員の特性を明らかになります。だから個人と組織のマッチングを論理的に進めることができるのです。

しかし日本では、キャリア・アンカーの情報は、まだ少ないのが現状です。ネット上には誤った情報を載せているサイトも散見されます。

誤った知識でキャリア・アンカーを使用すると、効果がないどころか有害となりかねません。

そこでこの記事では、キャリア・アンカーの産みの親であるエドガー・H. シャイン博士の書籍に基づいて、キャリア・アンカーの正しい知識をお伝えします。

・キャリア・アンカーの基礎知識

・キャリア・アンカーの8つの種類の解説

・キャリア・アンカーの診断方法

・組織においてキャリア・アンカー取り入れる上での注意点

最後まで読んでいただければ「キャリア・アンカー」を深く理解でき、自社で取り入れるために必要な知識が身につきます。さっそく続きをご覧ください。

1.キャリア・アンカーとは?基礎知識を解説

キャリア・アンカーは、組織心理学者のマサチューセッツ工科大学(MIT)スローン経営大学院名誉教授エドガー H. シャイン博士が開発した理論です。

まずはキャリア・アンカーの基礎知識から解説していきましょう。

1-1.キャリア・アンカーとは「キャリア選択の判断基準」

キャリア・アンカーを一言でいえば「キャリア選択の判断基準」となるものです。冒頭でも触れた通り、あなたがキャリアを選ぶときに「これだけは譲れない!」と強く思っているものが、キャリア・アンカーとなります。

キャリア・アンカーは、「仕事人生の中で、自分らしさを保つための拠りどころ」と言い換えることもできます。

イメージしやすくするために、長い仕事人生を「船旅」になぞらえてみましょう。

航海中の船がさまざまな寄港地(=勤務先や職種)にたどり着くように、キャリアは変化していきます。

しかし、船につないで海底に沈めたアンカー(錨、いかり)は、船がどこへ行こうと変わりません。

錨のように変わることのない「それぞれの人が持っている1つの拠りどころ」がキャリア・アンカーなのです。

1-2.キャリア・アンカーには8種類の分類がある

キャリア・アンカーには8種類の分類があります。仕事をしているすべての人は、この8種類のうちどれか1種類のキャリア・アンカーを持っています。

<キャリア・アンカーの8つの種類>

①専門・職能別

②全般管理

③自律・独立

④保障・安定

⑤起業家的創造性

⑥奉仕・社会貢献

⑦純粋な挑戦

⑧ライフスタイル

8種類の詳しい内容は、2.「キャリア・アンカーの8つの種類」の章でご紹介します。

1-3.目的はキャリアにまつわる意志決定を容易にすること

キャリア・アンカーの目的は、キャリアにまつわる意志決定を容易にすることです。

すべての人が、キャリア・アンカーを持っています。しかし、それらが明確に意識されることは少なく、多くの人が漠然と感覚的に捉えています。

その感覚的に持っている価値観が、キャリア・アンカーの理論を使うと明確になります。「自分のキャリア・アンカーは●●だ」とわかるようになるのです。

すると、キャリア選択の場面に直面したときに、自分のキャリア・アンカーと一致した方向で意志決定ができるようになります。

1-4.取り入れることで組織と個人のミスマッチが防げる

キャリア・アンカーを人材マネジメントに取り入れることで得られる大きな成果は、「組織と個人のミスマッチを防げる」ということです。

例えば、企業と従業員がお互いに納得して人材配置を行ったにも関わらず、1〜2ヶ月後に従業員から「聞いていた話とは違う」と不満が出るケースがあります。

こういったミスマッチは、従業員が自分のキャリア・アンカーを明確化し、企業側がそれを把握することで、事前に防ぐことができます。

ここまでお読みいただき、「キャリア・アンカー」のイメージがつかめてきたでしょうか。次章ではいよいよ、具体的な「8種類のキャリア・アンカー」の詳細をご紹介していきます。

ご自身のキャリア・アンカーはどれか、考えながら読み進めてみてください。

2.8種類のキャリア・アンカーの詳細

「キャリア・アンカーの種類は、8つに分けられる」ということが、エドガー H. シャイン博士の研究で明らかになっています。

それぞれのグループの人々は、異なった報酬やインセンティブ、仕事の種類を望みます。その具体的な内容を見ていきましょう。

2-1.専門・職能別

「専門・職能別」は、自分の得意な分野において、さらに能力を伸ばしていきたいと考える人たちです。次項2-2.で紹介する「全般管理」と異なり、マネジャーになるのは避けようとします。専門性を重んじるのが特徴です。

<報酬についての考え方>

報酬についての考え方は、給料が高いかどうかより公平であることが重要です。自分と同程度の能力を持った人と同じだけの報酬を得たいと考えています。

<望むこと>

自分の専門能力を成長させる仕事の機会を望んでいます。自分の専門領域でどんどん挑戦していきたいと考えます。上司から認められるよりも同じ専門分野の人々から評価されたいと思っています。

2-2.全般管理

「全般管理」は、ゼネラル・マネジャー(社内を統括する立場)になりたいと考える人たちです。どれだけ昇進できるかということによって、自分自身を評価しています。

自分の裁量権が増していくことを望み、部下を何人抱えているかということで、自分を評価しています。

<報酬についての考え方>

自分の部下よりもどれだけ多くもらっているかを重視します。どれだけの給与を得るかが成功を測る目安です。

<望むこと>

たくさんの部下を持ち多くの予算を与えられる、責任の重い仕事を望んでいます。

2-3.起業家的創造性

「起業家的創造性」は、自分の会社を立ち上げたいと考える人たちです。最初から他のアンカーとはまったく違ったタイプで、学生時代からすでに起業して自分のビジネスをしたりしています。

失敗することも少なくありませんが、何度失敗しても成功を目指してまい進する特徴があります。

<報酬についての考え方>

自分の立ち上げた組織の規模で成功を測る傾向にあります。自分と自分の会社を同一視しており、自分を大きくするために会社を大きくするという感覚を持っています。

<望むこと>

幼い頃から何かを作り上げるのが好きです。新しい製品や今までとは異なる仕組みなどを作り上げたいと考えています。いつも何かを作り上げることに夢中です。

2-4.保障・安定

「保障・安定」は、保障と安定を維持したいと考える人たちです。キャリア・アンカーが生まれたアメリカでは比較的少数派である一方、日本のような集団主義の文化のなかではよく見られます。

<報酬についての考え方>

安定した給与や報酬、福利厚生の充実などを望んでいます。年功序列・終身雇用を好みます。

<望むこと>

保障と安定を望むと同時に、会社に対して忠誠心が高く、会社にも誠実な対応を求めます。

2-5.自律・独立

「自律・独立」は、できる限り自由を得たいと考える人たちです。前項2-4.の「保障・安定」とは真逆のタイプになります。

仕事上で縛られることをとにかく嫌い、できるなら自営業、そうでなくてもできるだけ自由を得られる仕事を求めます。

<報酬についての考え方>

自由を得るためなら、不安定な給与や福利厚生も受け入れます。業務委託やパートタイムという働き方も気にしません。

<望むこと>

組織のルールから自由でいることを非常に強く望みます。誰しもある程度は自由を求める気持ちを持っていますが、このアンカーの人たちが求める度合いは、他のアンカーの人たちよりも突出しています。

2-6.奉仕・社会貢献

「奉仕・社会貢献」は、自分のキャリアは何か高い価値のあることに貢献しなければ意味がないと考える人たちです。

医療、看護、社会福祉事業、教育の職業で多く見受けられますが、企業内の典型的な職種としては人事部門で人を援助する仕事があります。

<報酬についての考え方>

金額そのものに重きを置いているわけではありません。貢献の度合いによって支払われる、公正な給与を望みます。

<望むこと>

給与や昇進よりも、自分にとって意味のある奉仕や社会のためになる仕事を続けて行くことを望みます。

2-7.純粋な挑戦

「純粋な挑戦」は、非常に困難な状況を乗り越えたいと考える人たちです。「今までに誰も成し遂げることができなかったことに挑戦すること」それ自体がモチベーションになっています。

誰も開発できなかったことを成功させようとするエンジニアや、スポーツ選手、米軍の海軍パイロットなどに多く存在するタイプです。

ほとんどの人がある程度は挑戦を求めているといえますが、「純粋な挑戦」タイプの人にとっては、挑戦こそが唯一の人生テーマであるといえます。

<報酬についての考え方>

「挑戦できるかどうか」ということに比べれば、報酬は二の次と考えています。

<望むこと>

常に新しくて意義のある挑戦を与えてくれる仕事や、解決するのがほとんど不可能であるような難しい問題を求めています。

2-8.ライフスタイル(生活様式)

「ライフスタイル(生活様式)」は、ライフスタイル全体のバランスと調和を重視したいと考える人たちです。「ワークライフバランス」という言葉がありますが、まさにワークライフバランスを大切にした生き方を望みます。

単にプライベートと仕事のバランスを取るだけでなく、キャリア・家族・自分自身のニーズをうまく統合させる方法を見いだしたいと考えているのが特徴です。

<報酬についての考え方>

給与そのものよりも、自分の時間の都合に合わせた働き方が選択できることを重視します。

<望むこと>

何よりも柔軟であることを望んでいます。組織に対しては特別な勤務形態というよりも、それぞれの個人の状況に合わせて柔軟な対応を話し合える姿勢を求めています。

3.キャリア・アンカーの診断方法

前章では、8種類のキャリア・アンカーを簡単に説明しました。キャリア・アンカーは、社会人となってさまざまな経験を経て徐々に明確になっていくものです。

すでに社会人経験が10年以上あれば、前章の説明を読んだだけで「自分のキャリア・アンカーはこれだ!」と、わかった人が多いのではないでしょうか。

一方、まだ社会人経験が浅く、自分のキャリア・アンカーがわからない場合には、シャイン博士が作成した「自己診断用キャリア指向質問票」を使用することで、自己診断ができます。

3-1.ステップ①質問票に回答する

まずは、40の質問からなる「自己診断用キャリア指向質問票」に回答します。

質問文に対して、「どの程度、そう思うか」の度合いによって、1〜6の6段階で回答します。数字が大きいほど当てはまる度合いが大きいことを示します。

|

全然そう思わない…1 そう思うこともたまにはある…2または3 よくそう思う…4または5 いつもそう思う…6

|

40の質問は、以下の通りです。

<自己診断用キャリア指向質問票>

|

1.「このことならあのひとに聞け」と絶えず専門家としてのアドバイスを求められる分野でうまくやっていくことをめざす。 2.他の人びとのやる気をまとめあげ、チームをマネジメントすることによって大きな成果を上げることができたときに、最も大きな充実感を仕事に感じる。 3.自分のやり方、自分のスケジュールどおりに、自由に仕事ができるようなキャリアをめざす。 4.自由や自律を勝ち取るよりも、将来の保障や安定を得ることが、自分にとってはより重要なことだ。 5.常に自分の事業を起こすことができそうなアイデアを探している。 6.社会に本当に貢献できていると感じられるときにこそ、キャリアがうまくいきそうだと感じる。 7.難題を解決したり、とてつもない挑戦課題にみまわれた状況を打破したりできるようなキャリアをめざす。 8.家族とともに楽しみにしていることが犠牲になってしまう仕事に異動させられるぐらいなら、その組織をやめた方がましだ。 9.キャリアを通じて専門技能や職能分野の技能をすごく高度に磨きあげることができるならキャリアがうまくいきそうだと感じる。 10.複雑な組織を率い、大勢の人びとを左右する意思決定を自分で下すような立場をめざす。 11.どのような課題をどのような日程と手順でおこなうのか、について自分の思いどおりになるとき、最も大きな充実感を仕事に感じる。 12.安定した職務保障もなしに仕事に配属させられるくらいなら、すっぱりとその組織を離れるだろう。 13.他人の経営する組織でマネジャーとして高い職位につくよりも、むしろ自分の事業を起こすことを重視する。 14.キャリアを通じて、他の人びとのために自分の才能を役立てることができたときに、最も大きな充実感を自分のキャリアに感じる。 15.非常に難しい挑戦課題に直面し、それを克服できたときにこそ、キャリアがうまくいきそうだと感じる。 16.自分が家族がらみで望んでいることと、仕事から要請されることとがうまく両立できるキャリアをめざす。 17.ゼネラル・マネジャー(部門長)になるよりも、自分の専門職能分野で上級マネジャーになる方が、より魅力的に感じられる。 18.何らかの組織でゼネラル・マネジャー(部門長)の立場で仕事をするときにこそ、キャリアがうまくいきそうだと感じる。 19.完全な自律や自由を獲得したときにこそ、キャリアがうまくいきそうだと感じる。 20.将来が安定していて安心感のもてる会社での仕事を求めている。 21.自分自身のアイデアと努力だけによって何かを創り上げたときに、最も大きな充実感を自分のキャリアに感じる。 22.マネジャーとして高い職位につくことよりも、自分の技能を生かして少しでも世の中を住みやすく働きやすくする方が、もっと大切だと思う。 23.一見解決不可能と思われた問題を解決したり、どうにもならないような局面を打開したとき、最も大きな充実感を自分のキャリアに感じる。 24.自分の個人的な要望、家族からの要望、キャリアに求められることをうまくバランスさせることができたときにこそ、キャリアがうまくいきそうだと感じる。 25.自分の専門領域からはずれてしまうような人事異動をローテーションとして受け入れるくらいなら、むしろその組織をやめる。 26.今の自分の専門職能領域で上級マネジャーになるよりも、ゼネラル・マネジャー(部門長)として仕事をする方が魅力的だと思う。 27.将来が保障された安心なことよりも、規則や規制にしばられず、自分のやりたいように仕事できるチャンスが大切だと思う。 28.収入面、雇用面で完全に保障されていると感じられるときに、大きな充実感を仕事に感じる。 29.自分自身の生み出した製品やアイデアで何かを創り出し、軌道にのせたときこそ、キャリアがうまくいきそうだと感じる。 30.人類や社会にほんとうの貢献ができるキャリアをめざす。 31.自分の問題解決能力、競争に打ち勝つ能力をフルに生かせる挑戦機会を求めている。 32.マネジャーとして高い地位につくことよりも、自分の個人的な生活と仕事生活の両方をうまくバランスさせるほうが大切だと思う。 33.自分独特の技能や才能を活用できたときに、最も大きな充実感を仕事に感じる。 34.ゼネラル・マネジャー(部門長)になるコースから外れてしまいそうな仕事をやらされるぐらいなら、そんな組織はやめてしまう。 35.自律して自由に行動できないような仕事につくくらいなら、そんな組織はやめてしまう。 36.将来が保障され安心感をもって仕事に取り組めるようなキャリアをめざす。 37.自分自身の事業を起こし、それを軌道にのせることをめざす。 38.他の人びとの役に立つために能力を発揮することができないような配属を拝受するぐらいなら、その組織をやめたいと思う。 39.ほとんど解決できそうもない問題に挑戦できるということは、マネジャーとして高い地位につくことよりももっと大切である。 40.自分個人や家族の関心事にあまりマイナスの影響がないような仕事の機会をいつも求めている。 |

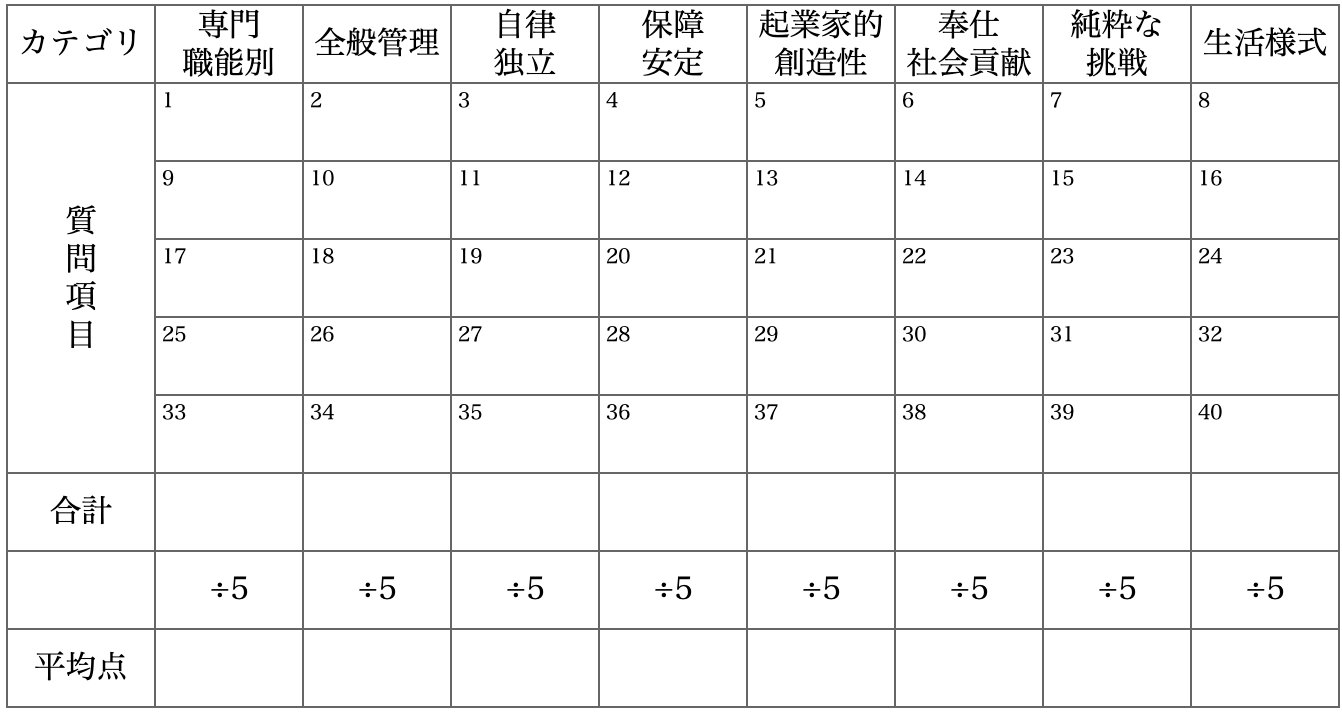

3-2.ステップ②集計する

回答が終わったら、最も高い点数を付けた項目がどこにあるかチェックしてください。さらに、そのなかから自分に一番ピッタリする項目を3つ選び、その3項目にそれぞれ4点を加えます。

次に、1〜40の質問で回答した点数を下記の表に転記してください(4点を加えた3項目は、4点を加えた後の数字を記入します)。

1〜40の欄に数字を記入し終えたら、縦向きに合計した数字を[合計]に記入します。さらにその数字を5で割った数字を[平均点]に記入します。

この平均点が、それぞれのキャリア・アンカーがどの程度合っているかについての自己評価結果となります。

引用/参考:エドガー H. シャイン『キャリア・アンカー―自分のほんとうの価値を発見しよう』白桃書房,2003年

4.組織においてキャリア・アンカーを取り入れる上での注意点

キャリア・アンカーは日本でも徐々に知られるようになってきました。しかし、「その本質が正しく理解され使われているかについては、はなはだ疑問が残る」とシャイン博士は述べています。

この章では、キャリア・アンカーを取り入れる上で注意したい点を解説します。

4-1.社会経験の乏しい学生に使用するのは誤り

ネット上では、学生の就職活動で自分探しをするためにキャリア・アンカーの利用を推奨する記事が散見されます。これは本来のキャリア・アンカーの概念に照らし合わせれば誤りです。

キャリア・アンカーは、社会でさまざまな経験を繰り返す中で、徐々に明確になっていくものです。

そのため、まだ社会経験をしていないに使用するのは間違った使用法になります。採用時の選考に取り入れる場合、利用できるのは中途採用のみ(新卒は不可)であることに留意してださい。

4-2.職種を決めるためのツールとして使ってはいけない

キャリア・アンカーの概念を知ると「向いている職種は何だろう?」と考えがちです。しかし、キャリア・アンカーを職種を決めるためのツールとして使うのは誤りです。

キャリア・アンカーは職種ごとの傾向を表した概念ではありません。例えば40名の医師がいたとしたら、彼らのキャリア・アンカーはバラバラです。

世界一の技術力を身に付けたいと考える人もいれば、最高の病院経営者になりたいと思っている人もいます。大病院の終身雇用で安定収入を得たい人、社会貢献で献身する人、難病の根絶に挑戦する人……と、さまざまなキャリア・アンカーを持つ医師が存在します。

シャイン博士は「職種のタイプが分かればアンカーが分かると考えてしまうような罠には、決して陥らないようにしてください」と述べています。

|

キャリア・アンカーを何かしらのテストのようなものにまとめて欲しいという強い要望も目にします。質問紙を使って、人々のアンカーを調べ、適切な配属を行うのに役立てたいという人々もいます。しかし、それは非常に大きな間違いです。前述の通り、1つの職種の中にも様々なアンカーの人が混在しているのです。「このアンカーならば、この種の仕事が向いている」などということは、決して言うべきではありません。キャリア・アンカーを職種を決める際のツールとして使ってはいけません。 出典:エドガー H. シャイン『シャイン博士が語るキャリア・カウンセリングの進め方: <キャリア・アンカー>の正しい使用法』白桃書房,2017年 |

キャリア・アンカーは職種を決めるためのツールではなく、自分自身を知るためのツールであるという前提を忘れないようにしましょう。

4-3.従業員に自分を知ってもらうことを目標に使用する

「自分自身を知るためのツール」であるキャリア・アンカーをうまく人材マネジメントに取り入れるためには、まず「従業員にキャリア・アンカーを通して自分自身を知ってもらうこと」を目標とすると良いでしょう。

具体的な手法としては、3章の「キャリアアンカーの診断方法」でお伝えした質問票に答えてもらう他、対面形式で会話しながら探っていくことも効果的です。自己診断では判断し切れなかったアンカーが、会話の中で浮き彫りになることがあります。

例えばシャイン博士は、「私は2つのアンカーを持っているのです。エンジニアでもありたいし、マネジャーにもなりたい」という人には「あなたは10年後に、技術部門長と副社長のどちらになっていたいですか?」と質問するそうです。この質問をすると、いつも即座に答えが返ってくるといいます。

このようなコミュニケーションを通して「個人が自分のキャリア・アンカーが何であるかを知り、それを企業側が把握する」というステップこそが、仕事とキャリア・アンカーのミスマッチを防ぐことにつながります。

5.まとめ

キャリア・アンカーとは、キャリアにおける選択の判断基準となる「どうしても犠牲にしたくない、本当に価値を置いていること」を指す概念です。

キャリア・アンカーの種類は、下記の8つです。

①専門・職能別

②全般管理

③起業家的創造性

④保障・安定

⑤自律・独立

⑥奉仕・社会貢献

⑦純粋な挑戦

⑧ライフスタイル(生活様式)

40の質問から成る「自己診断用キャリア指向質問票」に答えることで、自分がどのキャリア・アンカーを持っているのか診断することができます。

個人が自分のキャリア・アンカーを理解しそれを企業側と共有することで、仕事とキャリア・アンカーのミスマッチを防ぐことができます。

人材マネジメントにキャリア・アンカーを取り入れる際には、以下の3点に注意してください。

①社会経験の乏しい学生には使用できない

②職種を決めるためのツールとして使わない

③従業員に自分自身を知ってもらうことを目標に使う

キャリア・アンカーは、それぞれの個人が自分の本質を知り、より自分らしいキャリアを考える上で大変有益なツールです。

組織にとっては、多種多様な働き方が広がる現在の状況において、適材適所の人材マネジメントを行うために大いに役立つでしょう。

まずはあなた自身のキャリア・アンカーを知り、また部下のキャリア・アンカーを知ることから始めてみてはいかがでしょうか。