テレワーク長期化で社内連携が弱まる前に取り組むべきこととは?ー無料webセミナー開催中

社内SNSを「本当に」定着させるためには、押さえるべきポイントがある。

そのことに気がついたのは、お客様に自社のサービスを導入していただく過程からでした。

私の勤める会社では、社内コミュニケーションや組織課題を解決するHRテックを提供しています。

これまでに、500以上の会社にご導入いただいてきました。

そのサービ自体は、社内SNSとは異なるものなのですが、

社内SNSと同様、全社を巻き込み、より多くの従業員の方に使い続けてもらうことで、真価を発揮できるサービスです。

導入・定着の過程で抑えるべきポイントが社内SNSとかなり似通っているため、

そうした数々の組織への導入から得た知見が皆さまのお役に立つのではないかと思い、今回この記事を執筆しました。

この記事では、

社内SNS導入を「本当に成功させるための」6つのポイント

をお伝えします。

また併せて

・社内SNSオススメ5選

・社内SNSの詳細な導入事例

についても紹介しています。

社内SNSに興味のない方もいらっしゃるかもしれませんが、

社内SNS導入を成功させるポイントや考え方は「社内を巻き込んで組織を変える」上でも、参考になる点が多くあるのではないかと思っています。

本記事が、微力ながら、あなたの組織を一歩前へ進めるお役に立てることを願っています。

目次

非表示

]1.社内SNSとは何か

社内SNSとは「公開範囲を社内に限定したSNS」、もう少し詳しく言うと「SNSの機能や特徴を活かして、組織課題解決や業務支援を図るツール」のことです。

2004年にGREE、mixiが誕生し、日本でもSNSが爆発的な広がりを見せて以来、FaceBook、Twitter、Instagramと、私達の生活はSNS抜きでは考えられないものになりました。

こうしたプライベートでのSNSの広がりを背景に、SNSのもつオープンで気軽、フラットなコミュニケーションをビジネスにも取り入れ、組織課題解決や業務効率化に活かそうという試みが、少しずつ広まっていきました。

2006年にはNTTデータ、2007年には東京海上日動システムズが導入開始したのを皮切りに、今日に至るまで様々な社内SNSツールが登場し、多くの企業で導入されています。

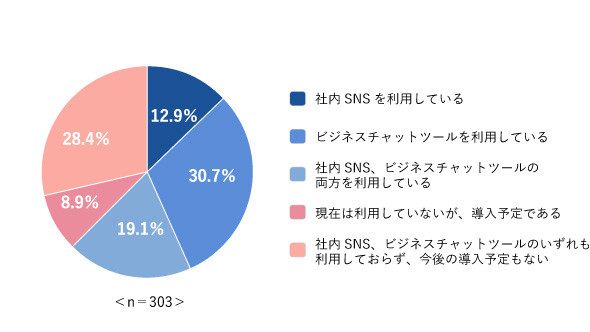

「社内情報共有ツールの利用状況に関する調査」

実施者:キーマンズネット

実施期間:2019年6月27日~7月18日

答者数;303人

キーマンズネット「社内情報共有ツールの利用状況 2019」

https://www.keyman.or.jp/kn/articles/1908/01/news012.html

キーマンズネットが昨年実施した調査によれば、「社内SNS」もしくは「ビジネスチャットツール」、もしくはその両方を利用していると答えた企業は実に62.7%にも上っています。

※上記の調査では「社内SNS」と「ビジネスチャット」が分けられています。ビジネスチャットと社内SNSは機能・効果に共通する部分が多いため、どちらも「社内SNS」として扱う場合もあります。本記事では、ビジネスチャットも社内SNSとして扱っています。

社内SNSの基本的な機能

様々なツールが存在する「社内SNS」ですが、その基本的な機能は大きく分類すると以下の4つです。

- グループ機能

- リアルタイムな情報発信

- カジュアルで気軽なコミュニケーション

- 検索機能

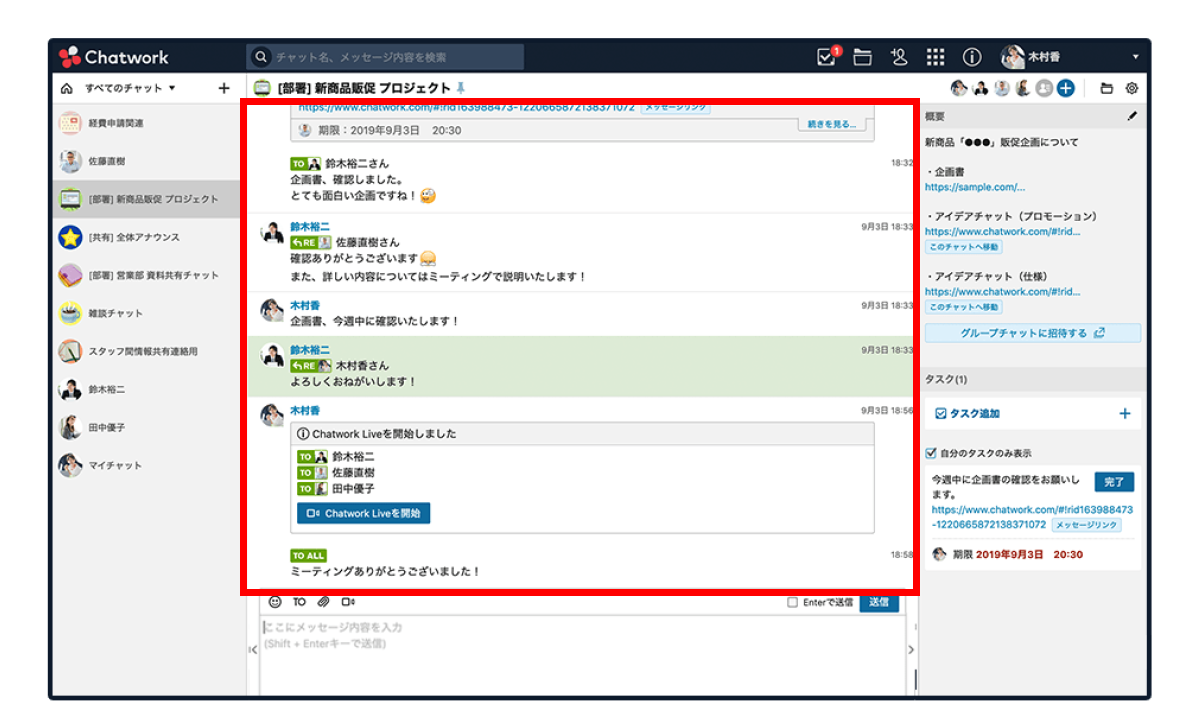

ここではビジネスチャットの「Chatwork」を例にとって、各機能について解説します。

1.グループ機能

※画像出典:Chatwork

⇒プロジェクトごとや部署ごと、はたまた社内サークルごとなど、様々な種類・用途でグループを作成できます。そのグループメンバー内なら誰でもメッセージの投稿、閲覧が可能です。

2.リアルタイムな情報発信

※画像出典:Chatwork

⇒メッセージの投稿はリアルタイムにアップされ、時系列でタイムライン上に並んで表示されます。その時にオンライン中のメンバーならば、送られてきたメッセージをすぐに確認することができます ※画像はChatworkの公式ホームページより

3.カジュアルで気軽なコミュニケーション

※画像出典:Chatwork

⇒メールをする時のようなかしこまった表現は必要ないので、会話をしている感覚で、スピーディにコミュニケーションが取れます。

4.検索機能

⇒検索キーワードを打ち込むと、過去のやりとりの中から、キーワードに該当する会話が表示されます。過去にどんなやりとりをしたか思い出したい時や、何か知りたいこと・得たい情報がある時には非常に便利です。

社内コミュニケーションの活性化し組織を強くするUniposとは?|詳細はこちら

2.社内SNSの効果

こうした社内SNSには、どのような効果があるのでしょうか。

大きく挙げられるのは、以下の4つです。

- 社内コミュニケーション活性化

- ナレッジマネジメント

- 情報伝達の効率化

- イノベーションの促進

1つずつ、その詳細を見ていきましょう。

1.社内コミュニケーション活性化

様々な社員が見ているオープンな場で、年次・役職・部署を問わず発言・交流が行われることで、現実のコミュニケーションも活性化します。

顔は見たことがあるけど名前や、どんな仕事をしているのかわからない他部署の人。あまりコミュニケーションを取ることのない部長など、ふだん関わる機会のない社員同士がSNSを通じて、互いをよりよく知ることができるからです。

例えば効果があった営業トークを全社でシェアする人がいたり、時流を分析して自社サービスをどう改善するべきか意見を述べる人がいたり、はたまた趣味のコミュニティでふだん仕事で見かけることのない、同僚の意外な一面を発見したり。

たとえ実際には話したことがなくても、社内SNS上での様々なやりとりを見ているだけで、社内の一人一人のことが、おぼろげながら以前よりもよく分かってきます。

そうして社員同士の相互理解がゆるやかに進行すると、現実のコミュニケーションを取るハードルが下がり、社内コミュニケーションの活性化につながります。

実際社内SNS導入をキッカケとして組織の壁を越えたコミュニケーションが活性化し、部署間の連携が強化された企業の例もあります。

2.ナレッジマネジメント

社員1人1人が所有する「知識」や「知見」を社内で共有し、みんなが使えるようにする。社内SNSはナレッジマネジメントにも非常に有効です。

●過去の会話から知りたい情報を検索できる

社内SNSの基本機能に、過去の膨大な会話の中から必要な情報を探せる、検索機能があります。

例えばあなたがマーケティングの担当者で、現在手元にない、しかもどうやって抽出すればいいのかわからないデータが急遽必要になったとき、社内SNSで「〇〇 データ」といったように検索をかけると、それに関連する会話が出てきます。

そこでどんぴしゃな回答が得られる場合もありますし、そうでなかったとしても、そうした会話を誰がしていたかがわかるので、誰に聞けばいいのかの目星がつきます。

そのまま社内SNSで目星をつけた社員に連絡を取れば、データ入手のヒントを得られる可能性が高いでしょう。

●組織全体で問題を解決できる

社内SNSならばなにか困ったこと、解決したいことがあったとき、全体に助けを求めることができます。

社員相互に課題を解決し合うQ&Aグループをつくってやりとりしてもらう方法もありますし、最初から「Q&A」を機能として備えている社内SNSもあります。

「yahoo!知恵袋」のように「〇〇で困っています」という問いを投げかけると、直接面識はなくとも、誰かしらその答えを知っている社員が回答してくれるのです。

これにより、同様の課題で悩む人は同様のQ&Aを見ることで、自力でスピーディに課題を解決できますし、社内全体にさまざまな知識・知見が溜まっていきます。回答内容から、こうした話題に強いのは〇〇さん、〇〇チーム、といったことも共有されるようになっていくので、困ったことがあっても「誰に聞けばいいかわからない」という状況を生み出しにくくしてくれます。

カリフォルニア大学のポール・レオナルディ教授がある大手金融サービス会社で行った実験では、社員を以下の2つのグループに分けて、6か月間の観察を行いました。

A:社内SNSを使用するグループ

B:社内SNSを使用しないグループ

するとAグループとBグループの間には、以下のように明確な差が出ました。

▼Aグループ

- 自分の職務遂行に必要な専門知識を持つ同僚にたどり着く可能性⇒33%アップ

- その有識者に連絡を取ってくれる人物を的確に見極める可能性⇒88%アップ

▼Bグループ

- 自分の職務遂行に必要な専門知識を持つ同僚にたどり着く可能性⇒改善見られず

- その有識者に連絡を取ってくれる人物を的確に見極める可能性⇒改善見られず

社内SNSの活用がナレッジマネジメントを強力にサポートしてくれることを、実験結果が物語っています。

3.情報伝達の効率化

社内SNSでのコミュニケーションは情報伝達にかかる手間を大幅に省き、スピードをアップさせます。

●口頭で話す感覚でやりとりができる

社内SNSでは、メールのようにかしこまった表現を用いる必要はありません。その場で同僚・上司と話しているかのような感覚で、やりとりが可能です。

メールとなると、社内とはいえマナーを気にして前置をする必要があったり、表現が固くなったりと、作成に時間がかかってしまいがちです。

社内SNSならばそうしたことを気にせずカジュアルなやりとりができるので、メールに比べてずっと短時間でのコミュニケーションが可能になります。

●リアルタイムに複数人への情報共有が可能

グルーブチャット内で共有された情報は、そのグループ内にいるメンバーなら、誰もが閲覧可能です。メールのように関係する人全員にccをつけたり、メーリスに流したりする必要はありません。そのグループに投稿するだけで、リアルタイムに、関係するメンバー全員に見てもらうことができます。

4.イノベーションの促進

社内SNSは、イノベーションを促進させます。

社員が自分以外のアイディアや解決策を参考にして、それらを新たな方法で組み合わせ、新しい商品やプロセスを生み出せる場合があるからです。

たとえばある金融サービスを提供する会社では、消費者金融部門で働く社員が、新たな融資プログラムの実現方法を見いだせず、悩んでいました。

そんなとき彼はふと、社内SNS上でのやりとりを思い出します。価格決定部門の社員が「リスクファクターに応じた利率変動」について何か書いていて、それが新融資プログラム実現のヒントになりそうだ、と。

彼はその価格決定部門の社員の過去のやりとりに目を通し、本人に直接連絡を取り、詳しい話を聞きました。その結果、融資商品は予算内に、スケジュール通り開発され、競合多数の市場の中で新たなニッチの開拓に成功したのです。

直接的には関わることのないメンバーの知識・知見から、新たなイノベーションを生み出すアイディアを得られる、これも社内SNSの素晴らしい点といえるでしょう。

参考:『ハーバードビジネスレビュー 2018年 3月号』

3.社内SNSを選ぶ際のポイント

社内SNSを選ぶ際のポイントは、大きく分けて以下3つです。

- 使いやすさ

- セキュリティ対策

- 導入・定着サポート

それぞれ順番に見ていきましょう。

1.使いやすさ

社内SNSの使いやすという観点からすると、UIはなるべくシンプルで見やすく、操作も簡単で使いやすいツールがおすすめです。

多くの組織では、若手~年配まで、様々な年代の社員が働いています。年齢が高い社員の中には、こうしたツールに抵抗感がある、苦手意識のある方も多くいるのではないでしょうか。

導入しても全社で使われなければ、社内SNSの効果を十分に発揮することはできません。

例えば若手のみが活発にSNSを使用し、年配は使用しないといった状況が生まれた場合、そこには新たなコミュニケーションの溝が生まれ、本末転倒となってしまいます。

全員がつまずきなく社内SNSを活用できるよう、どんな年齢層、ITリテラシーの方でも使いやすい操作性・UIのツールを選ぶことが重要です。

2.セキュリティ対策

オープンな情報のやりとりが組織に良い効果をもたらす一方、セキュリティに不安を感じる方も多くいるのではないでしょうか。情報漏洩といった事故を避けるべく、セキュリティ面はしっかり確認しておきましょう。社外での使用も許可する場合は特に気をつけておきたいポイントです。

【CHECK POINT】

ツール選定の際は、以下の点をサービス営業の方に確認するとよいでしょう。

- 通信は暗号化されているか

通信がきちんと暗号化されているかを確認しましょう。通信が暗号化されることで、悪意ある第三者による情報の「盗み見」、「改ざん」などの被害を防ぐことができるからです。「SSL」、「TSL」 と呼ばれる世界標準の暗号化技術が採用されていれば、一般的な基準では安心といえます。※「SSL」、「TSL」は表記が異なるだけで、機能は同様です。

- データベースは暗号化されているか

通信した情報をとどめておく、データベースも暗号化されているか確認しましょう。データベースが不正アクセスにあった場合でも、中の情報が暗号化されていれば、内容の解読を防ぐことができるからです。

- データセンターの安全性

「クラウド」を使用した社内SNSサービスも多く登場しています。

クラウドは多くの場合、データセンターという物理的な施設を経由して提供されますので、データセンターの安全性も重要な要素です。

データセンターの安全性については「ティア」と「データファシリティスタンダード」という2種類の基準があります。

「ティア」は世界共通の評価基準、「データファシリティスタンダード」は「ティア」にはない日本特有の要素(地震への対応など)が盛り込まれた基準です。

従って日本国内にあるデータセンターの安全性は、「データファシリティスタンダード」によって決められています。

クラウドのサービスを検討する場合には、そのサービスが使用しているデータセンターの安全性がどのレベルなのかについても、合わせて確認しておくと良いでしょう。

※クラウド…ユーザーがソフトウェアを持たなくても、インターネットを通じて、サービスを必要な時に必要な分だけ使える技術

※データセンター…データセンターとはコンピューター機器などのIT機器を設置・管理・運営する物理的な施設。

- 第三者機関による脆弱性診断を受けているか

脆弱性診断とは、対象のシステムに対し、攻撃者の視点から様々な疑似攻撃を考察・試行することで潜在的な脆弱性を発見し、安全性の調査を行う診断のことです。

システムに存在するセキュリティホール(弱点、脆弱性)を発見・検出することで、侵入、改ざん、情報漏えいなどを未然に防ぐことができます。

こうした脆弱性診断を受けているかどうかも、社内SNSサービスのセキュリティを判断する上で参考にすると良いでしょう。

参考:データセンターの安全性は?具体的な対策や選ぶポイントもご紹介!

3.導入、定着のサポート

社内SNSの導入、定着のサポートがしっかりしているかどうかも大事な点です。

社内SNSは、導入して終わりではありません。その後社内にしっかりと定着し、皆に使われなければ意味がないからです。スムーズな導入を手助けし、導入後も定着や運営のアドバイスをしてくれるサポート体制があれば、社内での活用が上手く進む可能性が高まります。

導入前後のサポートについては、以下4つの点を注意して確認するとよいでしょう。

- カスタマーサクセスなど、専門の導入・定着サポートチームを設けている

- 社内SNS導入により組織をどうしていきたいのか、詳細にすり合わせをしてくれる

- 導入時にすべきことを明確に教えてくれる

- 導入後のフォロー体制(どのようなフォローをいつまでしてくれるのか、など)

社内コミュニケーションの活性化し組織を強くするUniposとは?|詳細はこちら

4.社内SNSおすすめ5選

様々なツールが登場している社内SNS。ここでは、前章で挙げた「使いやすさ」「セキュリティ対策」「導入・定着のサポート」といった観点を踏まえ、おすすめの社内SNSを紹介します。

1.Workplace (ワークプレイス)

- 特におすすめ:大企業

Facebookが提供する社内SNSツールです。

最大のポイントはなんといっても、FacebookのUIを踏襲している点です。

Facebookのような感覚で使うことができるので、親しみやすさ・馴染みやすさに利点があります。

既に多くの人が使っているSNSツールの延長線上なので、こうしたツールへの苦手意識を軽減も期待できます。

さらに「組織図機能」という、各部署やチーム、さらにその構成メンバーのプロフィールを閲覧できる機能もついているので、大規模な組織では特にこうした機能が重宝されるでしょう。

★ポイント★

FacebookのUIを踏襲しているため、親しみやすい

Facebookと似たUIを採用しているので、すでにFacebookを使っている人にとっては非常に馴染みやすいものでしょう。

ダイレクトメッセージ機能、グループ機能があり、ビデオチャット、ライブ配信なども行えます。

Facebookのタイムラインのようなニュースフィード機能では、自分の関わる業務に関係する話題が、AIの機械学習によりピックアップされ、表示されます。

他ビジネスツールとの連携ができる

Office365、Zoom、google driveなど様々なビジネスツールとの連携も可能。Workplaceにカレンダーの通知がきたり、WorkplaceからZoomなど連携したアプリを立ち上げたりと、様々なツールの利用をWorkplace1つにまとめることができます。

組織図機能

社員一人ひとりのプロフィールや、チームの情報をすぐに検索できます。業務で他部署や他チームとの連携が必要になった際、こうした組織図があると、どの部署の誰に連絡をとったら良いかがわかりやすくなります。

■料金 ※課金は1ユーザー単位

- エッセンシャル 無料/月

- アドバンス 4$/月

- エンタープライズ 8$/月

https://www.facebook.com/workplace/pricing

▼Workplace

https://www.facebook.com/workplace

2.BeatShuffle(ビートシャッフル)

- 特におすすめ:大企業

BeatShuffleは世界初の社内SNSとして、2004年に日本で販売開始されました。

大企業への多数の導入実績、導入後の手厚いサポートが特徴です。

社員数が多く、ITリテラシーがあまり高くない企業では定着までの難易度がやはり高くなりますので、導入後のサポート体制が整っていると安心です。

★ポイント★

大企業への導入実績多数

NTT東日本やキャノンマーケティングジャパングループなど、10,000万人を越える大企業への導入実績が多数あります。

手厚い導入サポート

コンセプト策定やKPI設定、ルール設計、運用体制など、社内SNSで高い運用効果を得るために必要なノウハウを伝授します。導入前後の運用支援、分析、レポート、改善提案まで一貫し、丁寧なコンサルティングサービスを提供しています。

Q&A機能、仕事の気付やアイディアをシェアする日記機能

困っていることを社員同士で解決できるQ&A機能、自分の得たアイディアや気付きを社内に向けてシェアできる日記機能があり、社内のナレッジマネジメントを活性化させます。

■料金 ※課金は1ユーザー単位

- ビジネス 500円/月

- エンタープライズ 1200円/月

https://www.beat.co.jp/pricing/?ref=header

▼BeatShuffle

3.Talknote(トークノート)

- 特におすすめ:

- ITリテラシーがあまり高くない

- 必要な機能だけをシンプルに使いたい

多機能化が進む社内SNSですが、Talknoteは「グループ」「メッセージ」「タスク」の3つに機能を絞っているため、使い方がとてもシンプルでわかりやすく、ITツールに苦手意識のある方でも、比較的容易に使いこなすことができます。

★ポイント★

シンプルな機能

「グループ」「メッセージ」「タスク」が主な機能です。「グループ」ではプロジェクト単位などで作成されたグループ内で、情報発信・閲覧ができます。「メッセージ」では1対1~任意のメンバー複数名でメッセージのやりとりができ、「タスク」では依頼したり、されたりしたタスクを管理することができます。

充実のデータ分析

管理者に提供される機能として、Talknoteの利用データを解析を通じた、オーバーワーク・退職意向検知などがあります。なかなか把握が難しい社員1人1人の状況を、数値データを用いて様々な角度から可視化してくれます。

■料金

契約内容、オプションにより変動。

料金について知りたい場合は以下より問い合わせ。

https://talknote.com/price/index.php

▼Torknote

4.Slack(スラック)

特におすすめ:

- 中小~大企業まで、規模問わず。

- 社内で既に複数のITツールを使用している場合は、Slackによる連携ができて便利。

2013年のサービス提供開始以来、爆発的な伸びを見せているアメリカ発のチャットツールです。使い勝手のよさと様々な便利機能、連携できるツール数の多さが魅力です。

★ポイント★

詳細な検索機能

膨大な会話の中から、必要な情報を探す検索機能が充実しています。

キーワードを指定した後、期間、グループ、メッセージ送信者といった細かい条件をつけて会話を検索できるので、必要な情報にスピーディにアクセスすることが可能です。

多くのツールと連携可能

連携できるツールが多いのもSlackの特徴です。公式サイトによれば、連携可能なツールは1,500点以上に登るそうです。例えばTwitterやメール、OutlookなどをSlackと連携させると、メールやスケジュールをSlackから確認したり、Twitterで設定したキーワードに関するツイートがあったらSlackに表示させる、といったことができるようになります。

すでに社内で複数のITツールを使っている場合は、それらをSlackからまとめて使用できるようになるため、非常に便利です。

■料金 ※課金は1ユーザー単位

- スタンダード:中小規模の企業の皆さま向け 960円/月

- プラス:大規模な企業や高度な管理ツールが必要な企業の皆さま向け 1,800円/月

https://app.slack.com/plans/T029ACBGM/?geocode=ja-jp

▼Slack

5.Chatwork (チャットワーク)

特におすすめ:

- 中小~大企業まで、企業規模問わず。

- タスク管理をしたい

日本発のビジネスチャットツールです。ビジネスチャットの基本機能は備えつつ、シンプルでわかりやすいUI、使いやすいタスク管理機能が魅力です。

★ポイント★

シンプルでわかりやすいUI

ChatworkのUIは、同じくビジネスチャットのSlackと比べると、1画面上の情報が絞られていて、さらにシンプルです。ITリテラシーがあまり高くない企業では、SlackよりもChatworkの方が浸透させやすい場合もあるでしょう。

タスク管理

自分が依頼したタスク、人から依頼されたタスクを管理できます。自分がした依頼、された依頼を一覧で見ることができるので、タスクの期限、内容をすばやくチェックでき便利です。タスクが完了したら、ボタン1つで相手に完了の通知を送ることも可能です。

■料金 ※課金は1ユーザー単位

- ビジネス: 組織で導入したい 500円/月

- エンタープライズ:管理機能を強化したい 800円/月

https://go.chatwork.com/ja/price/index.html

▼Chatwork

https://go.chatwork.com/ja/?click=header-navi

番外編~ピアボーナス~

一部機能・外観が社内SNSと似ているため、社内SNSだと勘違いされがちなものに「ピアボーナスⓇ」があります。

「ピアボーナス」は社内SNSではありませんが、社内SNS同様、様々な組織課題への効果が期待できるため、近年注目を集めています。

ここでは「ピアボーナス」の代表的なサービス「Unipos(ユニポス)」を例にとり、

ピアボーナスについても簡単にご紹介していきます。

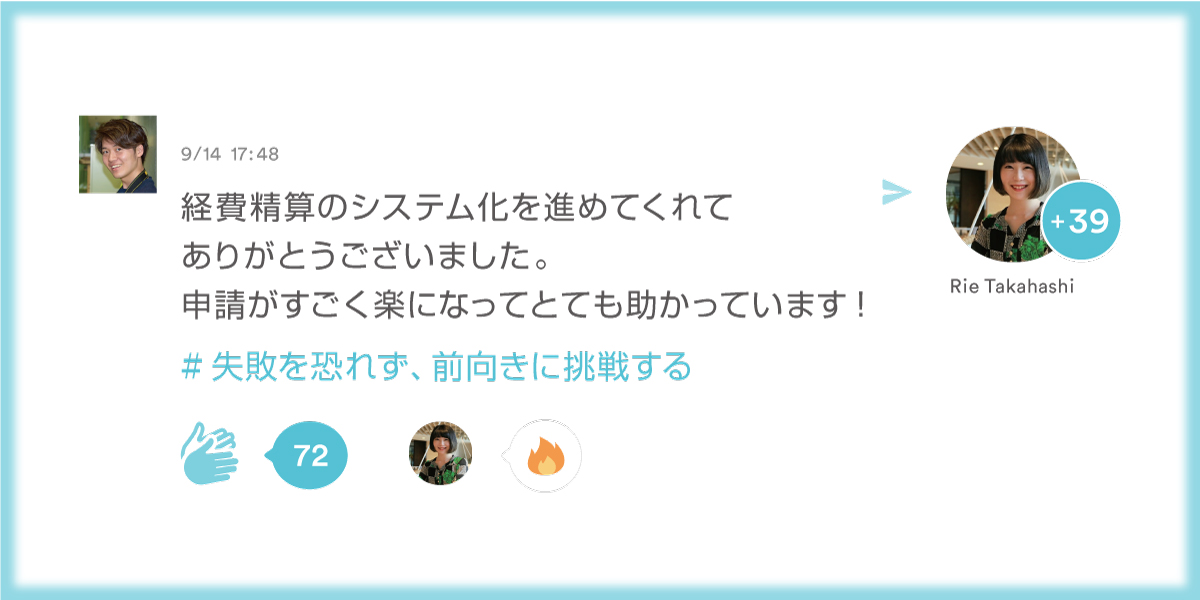

ピアボーナスとは、社員同士で送り合う「感謝・称賛のメッセージ」と「少額の成果給」

ピアボーナスとは、ともに働く社員同士が、互いの仕事に対し「感謝・称賛のメッセージ」と共に「少額の成果給(ピアボーナス)」を添えて送り合うサービスです。

例えば差し込みで入ってきた緊急の仕事を誰かに助けてもらったり、あまり目立たないけど大事な仕事を地道に進めている誰かを発見したときなど、共に働く仲間に対して感謝や称賛を感じたら、その相手に「感謝・称賛のメッセージ」と「少額の成果給(ピアボーナス)」をリアルタイムに送ることができます。

これがピアボーナスの基本的な仕組みです。

貢献の見える化が、様々な組織課題に効く

送った投稿は、全社員が見られるオープンなタイムラインに表示されます。

一人一人の貢献を、部署・チームの壁を越え、皆で共有することができるのです。

互いの貢献を知り、認め合う。「貢献の見える化」がなされることで、組織に以下の変化が期待できます。

- モチベーションアップ

- 部署間連携の強化

- 行動指針の浸透

順番に見ていきましょう。

モチベーションアップ

感謝・称賛がリアルタイムに届くので、今している仕事や貢献をすぐに認められることで、モチベーションが上がります。とりわけ、普段あまりその貢献に光が当たらない職種(バックオフィスやエンジニアなど)にとって、自身の仕事の貢献を皆に知って、認めてもらえる機会があることは重要です。

部署間連携の強化

タイムライン上では、自部署以外の他部署のメンバーの貢献も流れてきます。

ふだんあまり関わる事がなく、どんな仕事をしているのかわからなかった他部署メンバーの貢献が見える化されることで「あの人はこんな仕事をしていたんだな」「何をしているのかよくわからなくてあまり働いていないのかと思っていたけど、実はこんなに頑張っていたんだな」といったように、他部署のメンバーへの理解が生まれます。互いを知って認め合い、相互理解が深まることで、異なる部署間との連携も取りやすくなります。

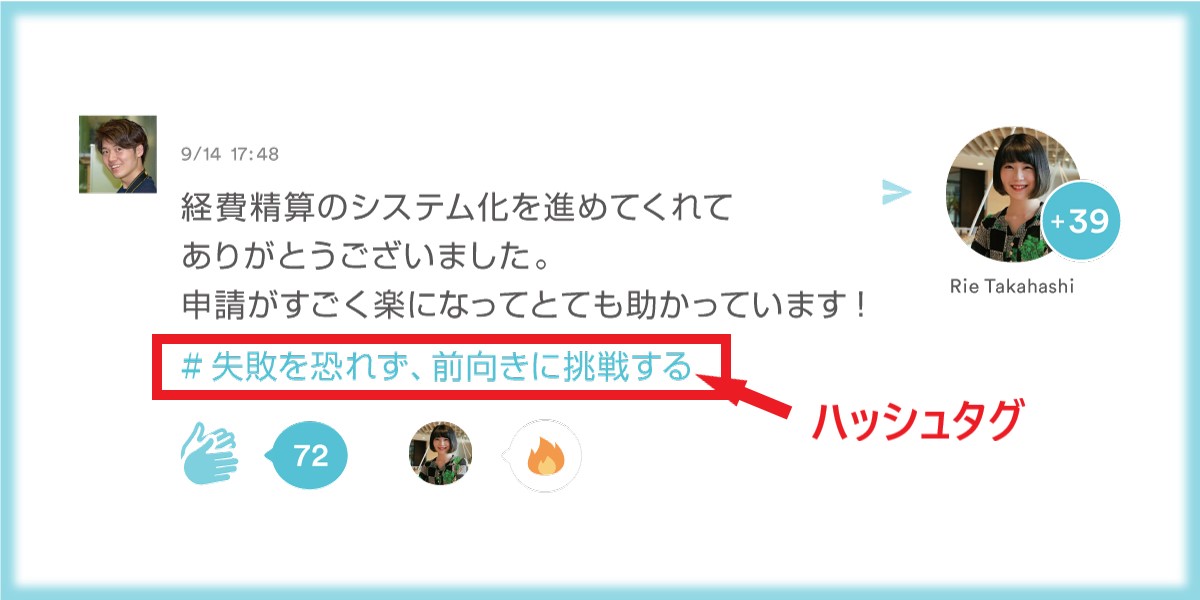

行動指針の浸透

Uniposには「ハッシュタグ」という機能があります。ハッシュタグとは、頭に「#」をつけた単語のことで、InstagramなどのSNSでよく使われています。

行動指針がある企業の場合、行動指針に即した内容の投稿をする際には、その行動指針をハッシュタグで紐づけるというルールを設定すれば、行動指針の浸透が期待できます。

例えば以下の投稿例のように「失敗を恐れず、前向きに挑戦する」という行動指針がある会社で、同僚が「まだだれもやったことがない新しいプロジェクトに、自ら手を挙げて奮闘」している様子を目の当たりにして、Uniposを送りたくなったとします。

その場合、その同僚の姿勢・取り組み方は「失敗を恐れず、前向きに挑戦する」という行動指針に沿ったものだと考えられるので、メッセージに「#失敗を恐れず、前向きに挑戦する」というハッシュタグを添えるのです。

投稿は全社員に共有されるので、この投稿を見たほかの社員は「ああ、これが『失敗を恐れず、前向きに挑戦する』か」といった具合に、ふだん社内で見られる自他の行動を、改めて行動指針に照らし合わせて考える機会が得られるのです。

ピアボーナスは社内SNSではありませんが、社内SNS同様、様々な組織課題を解決してくれる可能性を秘めています。

▼Unipos

5.社内SNS成功事例

どうしたら社内SNSの導入を成功させ、組織改善に活かすことができるのか。

ここでは社内SNSの成功事例を紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

カクイチ株式会社

創業130年以上の老舗企業。ITリテラシーゼロから、Slack、Uniposを導入。

カクイチ株式会社は、明治19年創業の古い歴史を持つ会社です。

ガレージ・倉庫・物置事業や太陽光発電パートナー事業をはじめ、農業を支援する新技術の開発・提供といった事業を手がけています。営業拠点、ショールーム、工場など、国内に合わせて100以上の拠点があります。

平均年齢45歳、2014年まで社員個別のメールアドレスがなく、展開するショールームにもwi-fiがなかったという同社は、ITリテラシーがゼロと言っても過言ではありませんでした。

しかし当時抱えていた組織課題解決のためには、ITを活用する必要があると社長が判断。

SlackとUnipos、さらにはG suiteやZoomなど複数のITツール導入を実行し、みごと目指すべき組織への第一歩を踏み出したのです。

カクイチの抱えていた組織課題

カクイチでは、当時以下の課題を抱えていました。

コミュニケーションの課題

トップダウン型組織のため、社内のすみずみまで情報が行き渡らない。現場での意思決定に必要な情報が共有されていない。

今後も新規事業を立ち上げ成長をめざす同社にとって、新規事業創出のためには社内に散らばる豊富なリソースを活かすことは必須。しかしそのリソースを集める「つなげる力(社内コミュニケーション)」が不足していた。

働き方の課題

営業マンはガラケーしか所持しておらず、「パソコン」「FAX」は会社のみに置かれていた。外出中に来た顧客からのメールに対応するには、出先から会社に戻る必要があったため、移動時間も含め、労働時間が長くなってしまっていた。

コミュニケーション課題に対しては、当初管理職の下の所属長をハブにして、末端まで情報を浸透させようと試みました。しかし結局人によってできる人できない人がいて、事業部ごとに情報伝達度合いに差が出るという結果に。

そのほかコアバリュー型組織、フラット組織など様々試みたものの、これという正解には辿り着けずにいました。

そんななかモチベーションコンサルタントから提案されたのが、SlackとUniposだったでそうです。

ITとは縁遠くアナログな組織だった同社でしたが、自分が直接会話に参加していなくとも、第三者のやりとりを見ているだけで、全体にゆるやかな情報浸透が進むチャットツールに可能性を感じ、導入を決断します。

そしてSlackで組織の壁を越えたコミュニケーション促進すると同時に、社員1人1人の貢献を見える化し、健全な承認欲求を満たしてモチベーションアップを図るため、Uniposの導入も合わせて行いました。

平均年齢45歳のアナログ企業、Slackをどのように浸透させたか

果敢なIT化に踏み切ったカクイチですが、平均年齢は45歳と高く、社内のITリテラシーはゼロと言っても過言ではない状態です。どのようにして導入を成功させたのでしょうか。

まず社内の状況を鑑みて「使えないのは当たり前」と考え、「とことん丁寧に、とことん伝える。使えるまで寄り添う。」という方針のもと、導入を進めることを決意したそうです。

導入にあたって、特に特筆すべきは以下の工夫です。

ITアンバサダーの設置

全国に100を超える拠点を持つ同社。丁寧に教えると言っても、全国に散らばる社員全員に手取り足取り教えることは不可能でした。そのため、各拠点ごとに2名のITアンバサダーを選出。Zoomというテレビ電話のようなツールを使い、ITアンバサダーに徹底的に使い方をレクチャーし、アンバサダーから各拠点に広めてもらう役割を担ってもらいました。

★POINT★

- ITアンバサダーは2名選出

Slackはコミュニケーションツールなので、アンバサダーが積極的に使って社内の利用を促したくても、1人だと送る相手がいません。2名選出し、その2人が率先して使用している様子を見せることで、各拠点への浸透力を高めました。また2名いることで相談、浸透施策の実行が行いやすいなどの利点もありました。

わかりにくい言葉は徹底的に言い換え

苦手意識が発生しないよう、ぱっと聞いて意味がわからない横文字などは、わかりやすい言葉に変換して説明をしました。たとえばSlackには特定の相手を指定してメッセージを送る「メンション」という機能があるのですが、これなどは「狙い撃ち」と言い換えたそうです。相手にとってイメージしやすく、親しみやすい言葉に変換して伝えることは非常に重要です。

Slackの導入で社内のコミュニケーション量が大幅にアップ、情報がすみずみまで行き渡るように

Slack導入により、社内のコミュニケーション量は大幅にアップ。導入前と比較すると10倍にもなりました。さらにSlack上でのコミュニケーションに端を発して、もともと活発だったリアルなコミュニケーションが一層活気づいたそうです。

そして各所にとどまっていた情報がオープンに、スピーディに共有されるようになったことで、徐々に情報が組織の末端まで行き渡るようになりました。必要な情報を必要な人が得られるようになったことで、意思決定のスピードも速くなったそうです。

さらに「社長のつぶやき」という社長が不定期につぶやくグループでは、社長の発言に対して多くの社員が気軽にリアクションをしてくれたりと、経営と現場の距離を縮める機会も得られています。

Slack導入を見事成功させ、自社の抱えるコミュニケーション課題を改善した好事例といえるでしょう。特に導入の進め方などは、ITツールに苦手意識を持つ人が多い組織では参考になる点が多くあるのではないでしょうか。

6.社内SNS定着のポイント

社内SNS導入が成功するかどうかは、その後の定着にかかっています。

定着を上手くいかせるためにすべきことをTODOとしてまとめました。社内SNSは導入してからが勝負です。以下の内容をしっかり確認しておきましましょう。

TO DO

▼導入時

- 導入目的と、導入により従業員が得られるメリットしっかり伝える

- 導入説明会を開く

▼導入後

- 積極的に投稿してくれる協力者を確保する

- 非協力な人・否定的な人がいても強制しない

- 投稿内容の管理

導入時

導入目的、導入により社員が得られるメリットしっかり伝える

導入の際、その目的と効果を社員に理解してもらうことは、とても大切です。

何の目的があるのかもわからず、突然「新しいツールを導入したから使ってください!」と言われても、多くの社員は戸惑いますし、押し付け感を覚えて、あまり良い印象を持たないでしょう。そうした導入からスタートすると、浸透はなかなか進みません。

逆に社内SNS導入の目的はこうで、みんなが使うことで一人一人にこんなメリットがありますよ、ということを社員が理解・納得できれば、自発的に使おうという気持ちも生まれやすくなります。

導入目的とそのメリットをしっかり理解・納得してもらえるように、運営側でそれらの項目を明確にし、どう伝えるべきか考えておきましょう。

導入説明会を開く

導入説明会は必ず開きましょう。

前章でもお伝えしたように、ツールだけ渡して「はい使ってね」だけで定着させることは困難です。社内SNSの使用を根付かせるには、導入の目的を理解・納得してもらい、さらに操作方法がわからない、始めるのが面倒くさいといった置いてけぼり社員を出さないようにすることが非常に重要です。

導入説明会では、以下のような内容を盛り込むとよいでしょう。

- 社内SNS導入の目的・効果説明

⇒どうしてこの社内SNSを導入することになったのか、それを用いてどんな組織をつくりたいか、使うことで社員自身にどんなメリットがあるのか

- 使用ルール説明

自社で定める使用のルールを設定した場合には、それを説明。「誹謗・中傷」、「個人情報」など、公開の場で不適切な投稿はしないよう注意喚起。

- 操作説明

⇒全員で一度ログイン、1投稿するなど、一方的な説明だけではなく、その場で全員に操作してもらう

面倒ですがこうした説明会を開くことで、その後の浸透度に大きな差が出ます。必ず行うようにしましょう。

導入後

投稿を盛り上げてくれる協力者をつくっておく

社内SNSの導入開始後、重要になるのが社内SNSを盛り上げてくれる「協力者」です。

最初は多くの社員が様子を伺い、閲覧はしても投稿が少ない、といった状況に陥りがちです。スタートダッシュで活発な利用に火をつけるには、投稿を積極的に行ってくれる協力者を、あらかじめ指名しておきましょう。

運営メンバーが積極的に投稿するのはもちろんのこと、運営メンバー以外にも、社内SNS導入に理解・共感してくれる協力者を、各部署何人か確保しておきます。さらに部長や役員、社長など上層部の積極的なバックアップがあると、非常に効果があります。

たとえば、役所以上の縦割り組織と評され、全社を挙げての組織改革に取り組んだ「東京海上日動システムズ」では、当時の社長が社内SNS活用を全面的に支援。社長自身が積極的な発信を続けたことが、社内SNSの活用促進・普及をする上で、大きな推進力になったそうです。

導入直後をどう盛り上げるかはその後の定着を左右する大事なポイントですので、あらかじめ協力者を立てて準備しておきましょう。

非協力な人・否定的な人がいても強制しない

こうした取り組みを進める際、やはりどうしても協力的でない人、否定的な人はいるものです。そうした人達に対して、無理な参加を促すのは止めましょう。

強制されることで反発心が強くなり、組織への不満や不信感を募らせてしまうかもしれませんし、強制して利用させることは、社内SNSの持つ良さ・特性を壊してしまいます。

たとえば「1人1日1投稿」という運用ルールを設けたすると、内心やりたくない社員は苦痛を感じるでしょうし、社内SNSをポジティブに捉えていた社員にも、義務感が芽生えて自発的な利用から遠のいてしまう可能性があります。それでは社内SNSの根底をなす「1人1人の自発的な情報発信」、「オープンなコミュニケーション」といった特性が失われてしまいます。

参加したくない人は一定数いるものとして強制するのは止め、そうした人達を巻き込むためにはどうしたらよいか、強制以外の解決策考案に注力した方がよいでしょう。

投稿内容の管理

多くの企業で社内SNSは健全に利用されていますが、不適切な投稿がなされてしまう可能性もゼロではありません。

たとえば誰かを誹謗・中傷するような投稿、オープンな場で公開することが好ましくない個人情報などがやりとりされていた場合などには、迅速な対応が必要です。

社内SNSツールでは、基本的に管理者権限によって自分以外の投稿でも削除が可能なので、そうした書き込みを発見した際にはすぐに削除し、人目に触れる範囲を最小限に抑えましょう。

投稿者へのヒアリング・指導はもちろんのこと、ちょっとしたミスや配慮の不足が意図せずそのような情報発信につながることもあるので、再発防止のため、改めて全社への注意喚起を行うことも大切です。

基本的には神経質にならず、社員を信頼して自由にさせる方が社内SNSの活発な利用を引き出せますが、こうした問題が起きる可能性がゼロではないということを頭に入れておきましょう。

活発に使ってもらえる工夫

社内SNSが定着したら、あとはなるべく活発に使ってもらえるよう、工夫を続けていくことが大切です。

導入からしばらく経つとどうしても飽きが発生し、当初よりも投稿数や利用率が減る傾向にあります。社員の自発性だけに任せては勢いが失われてしまうこともありますので、そうした場合は運営側が主導して盛り上げていきましょう。

社内SNS活性化の実例としては、季節イベントを取り入れたものや、特定のメンバーを紹介するリレー連載などがあります。

- 社内アドベントカレンダー企画

アドベントカレンダーと絡め、12月1日からクリスマスまでの期間に毎日1人ずつ、新規事業部メンバーの自己紹介をリレー形式で投稿。クリスマスならではのイベントを通して自己紹介をするという趣向が注目を集め、多くの社員からの反応を得られたそうです。

- 役員、新卒など特定のメンバーを紹介する企画

役員や新卒など、社内で特に知ってもらいたい人たちのリレー投稿。役員の考えやプライベートな自己紹介、新卒の入社動機や抱負語りなどを実施。普段あまり接することのない経営陣、入社間もない新卒メンバーのことを知る機会が得られると、好評を博したそうです。

定着後も利用動向は常に注視し、工夫を重ねていきましょう。

7.まとめ

社内SNSとはどういったもので、導入によりどのような効果が期待できるのかをお伝えしてきました。

改めてまとめると、社内SNS導入で期待できるメリットは以下の4つがあり、

- 社内コミュニケーション活性化

- ナレッジマネジメント

- 情報伝達の効率化

- イノベーションの促進

導入を成功させるためには

- 導入目的と、導入により従業員が得られるメリットしっかり伝える

- 導入説明会を開く

- 積極的に投稿してくれる協力者を確保する

- 非協力な人・否定的な人がいても強制しない

- 投稿内容の管理を

を実行することが大切でした。

多くの社員の参加が必要となる社内SNS。導入のハードルは決して低いとは言えませんが、浸透させることによって組織が享受するメリットは多岐に渡ります。

導入を検討されている方、迷われている方はぜひ本記事も参考に、社内SNSを活用して自社の課題をどう解決したいか、どんな組織にしたいかを考えてみてください。

社内コミュニケーションの活性化し組織を強くするUniposとは?|詳細はこちら