通常の勤務時間とは異なる時間帯で働くことのできる、フレックスタイム制。

ワークライフバランスの実現のため、導入を進める企業が増加傾向にあります。

フレックスタイム制の導入によって変わるのは、社員の働き方だけではありません。

残業時間の扱い方も、通常の勤務形態とは異なるからです。

今回は、フレックスタイム制における残業の考え方と、残業代を計算する方法について解説します。

1. フレックスタイム制とは

フレックスタイム制とは、社員自身の手で始業・終業の時間を決められる制度です。

通常の勤務だと定時が決められていますが、フレックスタイム制では、社員の事情に合わせて出勤時間を選べるようになります。

フレックスタイム制を導入すれば、「子供の保育園の送り迎えを夫婦交代で行う」「習いごとのために早めに退勤する」といった。自由度の高い働き方が可能になります。

社員にとってはライフスタイルに合わせたメリハリのある働き方を実現でき、生産性の向上や人材の離職予防が期待できます。

1−1. コアタイムとフレキシブルタイムで構成される

フレックスタイム制を導入する企業の多くは、勤務時間を「コアタイム」と「フレキシブルタイム」の2種類に分けています。

|

コアタイムとは |

|

社員が1日の中で必ず働かなくてはならない時間です。 コアタイムの時間帯に勤務していない場合、遅刻や早退扱いになります。 |

|

フレキシブルタイムとは |

|

社員自らが決められる勤務時間帯のことです。 コアタイムと同様に自由に決めることが可能です。 |

フレックスタイム制を導入している企業の多くでは、コアタイムを10時から15時の間で設定しているようです。

1−2. 就業規則を定め労使協定を結ぶ必要がある

コアタイム、フレキシブルタイムの導入は、事前に「就業規則」を定め、「労使協定」を締結する必要があります。

就業規則について

フレックスタイム制を導入すれば、社員の始業・終業の時間が通常勤務の時間帯とは異なります。

そのため、新たに就業規則に規定しなければなりません。

フレックスタイム制が適用される従業員の始業および終業の時刻については、従業員の自主的決定に委ねるものとする

引用:厚生労働省・フレックスタイム制 のわかりやすい解説 & 導入の手引き

就業規則には、上記のような文面で記載しましょう。

労使協定について

フレックスタイム制を導入すると社員の勤務時間が変わるため、企業と社員との間で協議し、労使協定を締結します。

労使協定で定める内容については以下の通りです。

- 対象となる労働者の範囲

- 清算期間

- 清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)

- 標準となる1日の労働時間

- コアタイムとフレキシブルタイム(※任意)

就業規則の規定と労使協定で必要事項を定めることで、フレックスタイム制を導入可能になります。

2. フレックスタイム制における労働時間

フレックスタイム制においては、あらかじめ「総労働時間(所定労働時間)」という、働く時間の総量が決められています。

フレックスタイム制では日によって労働時間に差があり、長く働く日とそうでない日が発生するためです。週ごとや月ごとに労働時間を設定する必要があり、この期間を「清算期間」といいます。

清算期間はフレックスタイム制の元で実際に働いた時間と、総労働時間を清算するための期間となります。

2−1. 清算期間から総労働時間を決定する

フレックスタイム制においては、清算期間を単位として総労働時間を設定します。

総労働時間は企業ごとに設定可能ですが、上限が設けられています。

そのため、フレックスタイム制の場合でも、1週40時間、1日8時間を超えないように、法定労働時間の総枠の範囲内で設定しなければなりません。

月の法定労働時間は以下の計算式で算出できます。

清算期間における総労働時間 ≦ 清算期間の暦日数(7日) × 1週間の法定労働時間(40時間)

総労働時間に関しては、月の法定労働時間の範囲内で設定する必要があります。

月の法定労働時間については、以下の表の通りです。

|

1ヶ月の日数 |

月の法定労働時間(特例措置対象事業場) |

|

28日 |

160.0時間(176.0時間) |

|

29日 |

165.7時間(182.2時間) |

|

30日 |

171.4時間(188.5時間) |

|

31日 |

177.1時間(194.8時間) |

上記の表の()内の数字は、「特例措置対象事業場」の場合の時間を示しています。

これは、清算期間が1ヶ月以内の場合に、週平均で44時間までにできるというものです。

なお、清算期間が1ヶ月以上になる場合は、36協定の締結・届出と、割増賃金の支払が必要になります。

特例措置対象事業場については、商業や映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業などに属し、常時10人未満が働いている事業所に限り適用されます。

詳細は以下の通りです。

|

商業 |

卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、その他の商業 |

|

映画・演劇場 |

映画の映写、演劇、その他興行の事業 |

|

保健衛生業 |

病院、診療所、社会福祉施設、浴場業、その他の保健衛生業 |

|

接客娯楽業 |

旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業 |

3. フレックスタイム制における残業の考え方

フレックスタイム制においても、時間外労働が発生した分には残業代を支払う必要があります。

フレックスタイム制の実労働時間は清算期間が総労働時間と同じ基準となるため、総労働時間を超えて働いた場合は残業代の支給の対象になるのです。

3−1. 総労働時間を超えた場合に残業が発生する

フレックスタイム制における残業代の考え方は、通常の勤務形態とは異なります。

清算期間内における定められた総労働時間を超えて勤務した場合に、残業代が支給される仕組みです。

以下の3つの例を参考にしてください。

例1:総労働時間を160時間として設定している場合

月の総労働時間が160時間の場合、それを超えて働いた時間分だけ残業代が発生します。

つまり、1週の実労働時間が40時間未満の場合でも、勤務日数によっては総労働時間を超える場合があるのです。

例2:1日の実労働時間が8時間を超えている場合

フレックスタイム制では1日の実労働時間が8時間を超えていても、月の総労働時間で定めた時間内に収まっていれば、時間外労働扱いにはなりません。

例3:日によって実労働時間が異なる場合

1週間単位で考えると、月曜日に12時間勤務しても、火曜日以降の勤務時間を調整することで、1週間の法定労働時間(40時間)を超えなければ、時間外労働にはあたりません。

3−2. 実労働時間の不足分には柔軟に対応できる

フレックスタイム制では、清算期間における総労働時間と実労働時間との間に過不足が生じた場合、賃金として残業代の支払いが必要になります。

社員ごとの実労働時間に合わせた柔軟な対応が可能な点は、フレックスタイム制のメリットといえます。

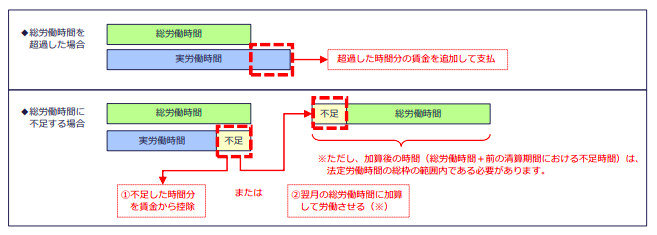

フレックスタイム制における残業の考え方は、以下のようにイメージできます。

出典:厚生労働省・フレックスタイム制 のわかりやすい解説 & 導入の手引き

実労働時間が総労働時間を超えた場合は、その時間分の残業代を支払います。

実労働時間が総労働時間を超えていない場合は、2つの処理方法があります。

詳しくは、以下の計算式により賃金の清算を求めます。

|

清算期間における実労働時間が総労働時間を超えている場合 |

|

清算期間における総労働時間 < 清算期間における実労働時間の合計 = 超過した時間分の賃金清算が必要 |

清算期間内における実労働時間が総労働時間を超えている場合は繰り越しの対象にはならず、超過した時間分の賃金である残業代の支給が必要です。

|

清算期間における実労働時間が総労働時間を超えていない場合 |

|

清算期間における総労働時間 > 清算期間における実労働時間の合計 = ①不足時間分の賃金を控除して支払 ②不足時間を繰り越して、次の清算期間の総労働時間に合算 |

実労働時間が清算期間における総労働時間を下回っていた場合には、①のように不足分の賃金(残業代)を控除して支払います。もしくは、②のように不足分を翌月に繰り越すことが可能です。

ここからは、「実労働時間の不足分の賃金を控除する方法」と「労働時間の不足分を翌月に繰り越す場合」についての詳細を説明します。

3−2−1. 実労働時間の不足分の賃金を控除する

フレックスタイム制では、1日の労働時間を社員が決められるため、1ヶ月単位で見た場合に実労働時間が総労働時間を下回っていた場合、不足分の賃金を控除(カット)できます。

毎日の勤務時間はコアタイムが中心で、フレキシブルタイム中に早めに退勤する働き方をしていた場合、実労働時間は総労働時間よりも大幅に少なくなります。

3−2−2. 実労働時間の不足分を翌月に繰り越す

清算期間内において、実労働時間が総労働時間を下回った場合は、あらかじめ設定しておいた清算期間内での総労働時間分の賃金を支払います。その上で、不足分の時間を翌月に繰り越すことができるのです。

例えば、1月の総労働時間が160時間で定められていたのに対し、実労働時間が150時間だった場合、不足分の10時間を翌月に繰り越すことが可能です。この場合、2月に10時間分の残業を行うことで繰り越し分を消化できます。

この場合、労働時間のやり取りを行なっているため、実労働時間を繰り越した分の1月の給与は満額支払う必要があります。

4. フレックスタイム制における残業代の計算方法

ここからは、フレックスタイム制における残業代の計算方法について確認していきましょう。

残業代の支払いルールを把握することで、適切な賃金の支払いが行われるようにしなければなりません。

4−1. 総労働時間の超過分を残業代として支払う必要がある

総労働時間を超えて働いた分の時間は、翌月に繰り越すことはできません。

可能なのは、総労働時間が不足している場合のみです。

法定労働時間を超過した場合は、割増賃金である残業代を支払う必要があります。

フレックスタイム制における残業代の考え方は以下の通りです。

|

社員が働いた時間が総労働時間を超えているが、法定労働時間を超えてはいないケース |

|

法内残業として1.0倍の残業代になる |

総労働時間が法定労働時間以内であれば、時給に1.0倍した賃金を支払います。

|

社員が働いた時間が総労働時間と法定労働時間を超えているケース |

|

法外残業として1.25倍の残業代になる |

法定労働時間を超えた場合、25%の割増賃金を残業代として支払う必要があります。

フレックスタイム制を導入した際の残業代の計算では、上記のように法内残業と法外残業の違いに気をつけなくてはなりません。担当者は残業代の計算時には、賃金の割増率を間違わないように注意して行いましょう。

4−1−1. 実労働時間が総労働時間に収まる場合の残業代の計算式

実労働時間が総労働時間で定めた時間内に収まる場合の、残業代の計算式について解説します。

例として、1月の総労働時間が160時間、実労働時間が150時間だったとします。

不足分の10時間を翌月の2月に繰り越すことで残業時間を消化したため、1月の賃金は満額支給する必要があります。

2月の総労働時間と実労働時間は1月と同様に、ぞれぞれ160時間・150時間として考えます。

時給を1,300円として考えた場合の、それぞれの残業代は以下の計算式で求められます。

|

1月分の給与(実労働時間が150時間の場合:満額支給) |

|

1,300(円) × 160(時間) = 208,000(円) |

|

2月分の給与(1月の10時間分を繰り越しているが、給与には含めない) |

|

1,300(円) × 150(時間) = 195,000(円) |

2月分の総労働時間が実労働時間を超えていた場合、1月から繰り越した時間分が法定労働時間を超えてしまうケースがあります。この場合、繰り越しではなく時間分の賃金を控除(カット)できるようになります。

4−1−2. 実労働時間が総労働時間を超えた場合の残業代の計算式

実労働時間が総労働時間を超えた場合、翌月への繰り越しができなくなります。

総労働時間を超えた分については、割増賃金として残業代の支給が必要です。

残業代の計算については先に述べた通り、総労働時間と法定労働時間を超えた場合とで、残業代の割増率が変化します。

1月は31日あるため、月の法定労働時間は177.1時間として考えます。

1月分の法内残業代と法外残業代の計算式は以下の通りです。

|

1月分の法内残業代(総労働時間が170時間の場合) |

|

1,300(円) × (177.1 - 170)(時間) × 1.0(法内残業) = 9,230(円) |

|

1月分の法外残業代(実労働時間が200時間の場合) |

|

1,300(円) × (200 - 177.1)(時間) × 1.25(法外残業) = 37,212(円) |

ここから、1月分の残業代を含めた給与額を算出します。

残業代は上記の法内残業代と法外残業代を足した額です。

|

1月分の給与額の合計(実労働時間が200時間の場合) |

|

1,300(円) × 170(時間) + 9,230(円)(法内残業代) + 37,212(円)(法外残業代) = 267,442(円) |

上記が、総労働時間を超えた場合の残業代の計算式です。

法内残業と法外残業を忘れないように計算することが大切といえます。

5. フレックスタイム制を活用して残業時間の削減に取り組む

フレックスタイム制の導入により、社員の労働環境が改善されれば、モチベーションのアップや作業効率化により、生産性の向上が期待できます。

合わせて、長時間労働の是正や過剰な残業時間の削減にも力を発揮します。

効率的な働き方を実現できるフレックスタイム制の導入を推進してみましょう。

ここからは、フレックスタイム制を導入するのに向いている業種・職種や導入時の社員への説明の仕方、繁忙期と閑散期における労働時間を調節するメリットについて解説します。

5−1. フレックスタイム制の導入に向いている業種・職種

フレックスタイム制はどんな企業でも導入できるわけではありません。

医療・介護など専門性と対面での接客が必要とされる業種や、取引先や顧客の時間的都合に合わせなくてはならない職種など、すべての業種・職種がフレックスタイム制の導入に向いているわけではないのです。

フレックスタイム制を導入するのに向いている業種の中から、代表して以下の2つを紹介します。

情報通信業

システムエンジニアやプログラマー、デザイナーなど、個人の裁量で業務を進められ、業務時間をあまり気にせずに対応できるため、フレックスタイム制の導入率が高くなっています。

学術研究,専門・技術サービス業

個人で担当できる業務内容を行う業種も、部署やチーム内での出勤・退勤時間の都合をつけやすいため、フレックスタイム制の導入が進んでいます。

フレックスタイム制の導入が難しいとされる業種でも、部署や職種を絞って導入することが可能です。

その場合は、フレックスタイム制の対象とならない社員に対して、きちんと意図を説明することが大切です。

5−2. 社員にフレックスタイム制導入の意図を理解してもらう

社員にとっては働きやすくなるなど恩恵の多いフレックスタイム制ですが、メリットばかりではありません。以下のようなデメリットも存在します。

- 導入可能な部署や職種が限られる場合がある

- 勤怠管理の方法が複雑化する

- 社員のセルフマネジメント力が必要になる

- 取引先や顧客との時間を合わせにくくなる

- 社内でのコミュニケーションの頻度が落ちる

勤怠管理の複雑化やきちんとセルフマネジメントができるかなど、課題点も多くあります。

社員によっては、

「これまで通り、定時で勤務するほうがわかりやすい」

「上司や先輩社員よりも早く退勤するのは気がひける」

といった考え方から、フレックスタイム制の利用に否定的になる場合が考えられます。

また、全社員が揃う時間がコアタイムに限られるため、コミュニケーション量の低下も懸念されます。

フレックスタイム制の導入にあたっては、社員に意図を理解してもらった上で、適切に運用されるようにバックアップしていくのが大切です。

フレックスタイム制の導入以降も、以前と変わりなく業務を行い十分なコミュニケーションが取れるように、経営層や管理職が中心となり、推進していきましょう。

5−3. 繁忙期と閑散期で労働時間を調節できる

フレックスタイム制の導入により労働時間の調節が可能になりますが、これにより繁忙期と閑散期で勤務時間を調整するような働き方が可能になります。

清算期間は3ヶ月単位で考えるため、繁忙期と閑散期を見据えた労働時間の調節を実施しましょう。

例として、12月の繁忙期は多めに働き、閑散期となる2月には早めに退社する日を多めにするなど、労働時間を調整することで、仕事とプライベートのバランスを保ちやすくなるのです。

少しハードな働き方をした分、ゆとりを持って働けるなど、フレックスタイム制のメリットを活用できる働き方といえます。

6. まとめ

フレックスタイム制の導入は、労働者である社員にとって非常に多くのメリットがあることがわかりました。働き方に多様性を持たせることで、裁量に合わせた柔軟な働き方を可能にします。

フレックスタイム制では社員が自由に出勤・退勤の時間を決められるとはいえ、総労働時間が法定労働時間を超えた場合は時間外労働となり、残業代を支給する必要があります。

実労働時間の不足分を翌月に繰り越せるなど、フレックスタイム制ならではの仕組みは、社員の働きやすさの実現につながるでしょう。

残業に対する基本的な考え方を理解し、制度を適切に運用していきましょう。