「社内報を作ろうという声が社内で上がっている。本当にやる意味ある?」

「昔から慣習的に社内報を作成しているけど読まれていない。何のための社内報?」

社内報について改めて考えるとき、その目的や存在意義について疑問を感じる方は多いのではないでしょうか。

社内報のそもそもの大きな目的は「企業の成長」です。

企業の成長を実現することを目指して、企業ごとに社内報の発行目的を設定します。これは企業によって異なりますが、例えば以下のようなものです。

<企業ごとの発行目的>

・社内の情報共有

・コミュニケーションの活性化

・従業員の教育

社内報の目的をきちんと考えることは、とても重要。目的が明確になれば、会社にとって意義ある社内報を作ることができるからです。

逆に「今のうちの会社には不要だから、リソースを割いてまで作る必要はない」と社内報をやめる判断をすることだって可能です。

そこで本記事では、社内報は実際にどんな目的で発行されているのか、企業事例もご紹介しながら、社内報をやるべき会社とやるべきでない会社について解説します。

<本記事のポイント>

①社内報は何のためにあるのか?

②社内報を有効活用している企業の事例

③社内報をやるべき会社とやるべきでない会社

これらの情報は、これから社内報を作った方が良いか悩んでいる方や、慣習的に発行してきた社内報の意義を改めて考えたい方にとって、具体的なヒントとなるはずです。

最後までご覧いただくと、今まで何となくイメージでしかつかめていなかった社内報の目的が、スッキリ理解でき、自社の社内報にまつわる悩みが解決するでしょう。さっそく続きをご覧ください。

テレワーク時代にも手軽に仲間の貢献を発見・共有できる「Unipos(ユニポス)」の詳細はこちら

1.社内報は何のためにあるのか?その目的とは

社内報の目的は、①大目的 ②小目的の2段階に分けて整理すると、スッキリ理解しやすくなります。

①大目的:社内報の存在意義

→社内報自体のそもそもの存在意義。最終的に実現しようとするもの。

②小目的:企業ごとの社内報の発行目的

→各企業が社内報によって成し遂げたいこと。

それぞれ、詳しく解説します。

1-1.そもそもの大目的は「企業の成長」

そもそも、社内報とは何のためにあるのでしょうか?それは、一言でいえば企業の成長のためです。

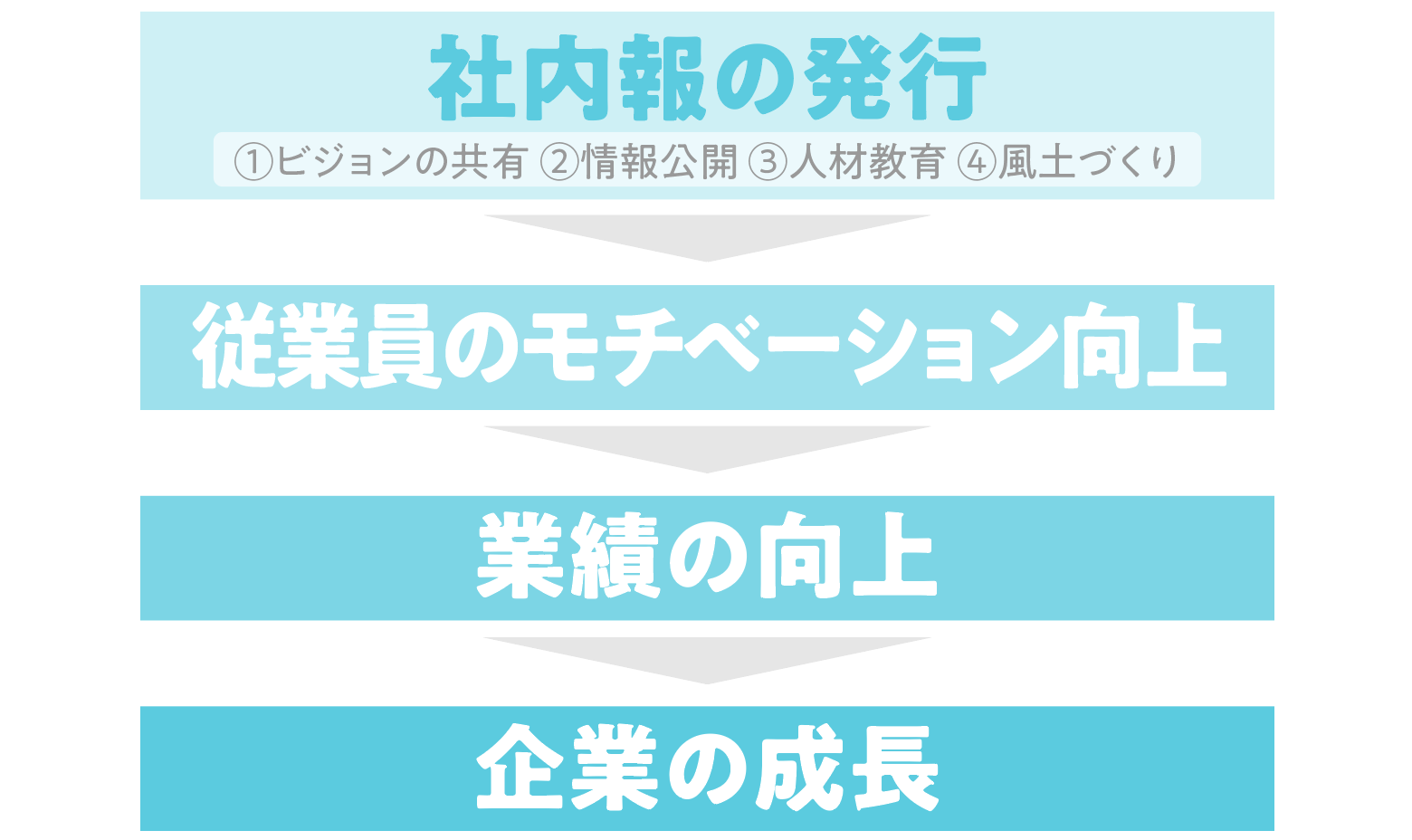

社内報の役割は、次の4つが代表的です。

①ビジョンの共有

②情報公開

③人材教育

④風土づくり

これらを通して社内報が目指すゴールは、従業員のモチベーションを向上させ、業績を向上させ、企業の成長を促すことです。

上図の通り、社内報は企業の成長へ結び付いていることを、改めて認識しておきましょう。

逆にいえば「企業の成長に役立たない社内報は、発行する意味がない」ともいえます。

慣習的に社内報の発行を続けている企業では、「この社内報は、本当に企業の成長に役立っているのか?」という視点で、見直しを行う必要があるでしょう。

1-2.企業ごとに分かれる発行目的の設定例

社内報のそもそもの大目的は「企業の成長」であることがわかりました。

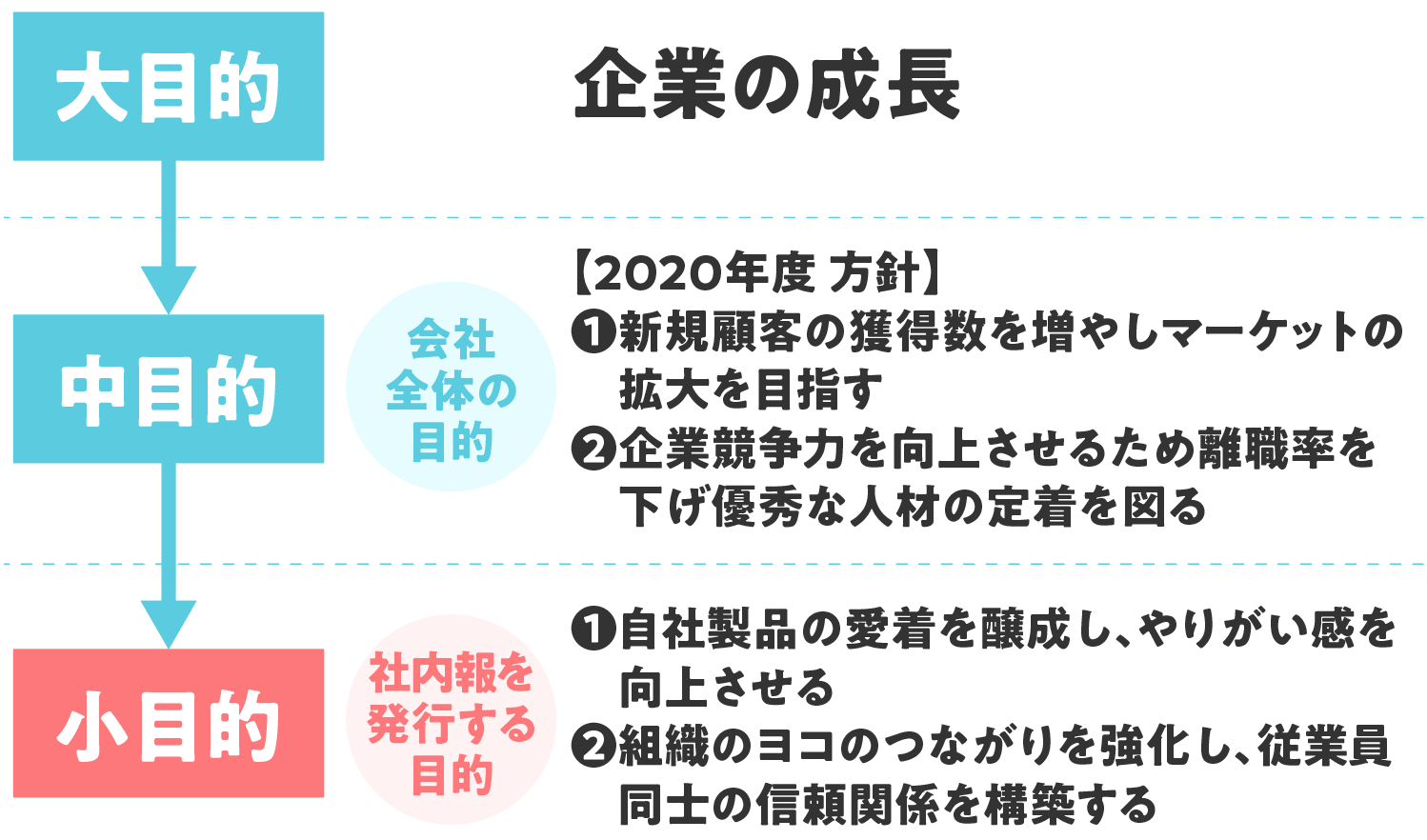

しかし、これだけでは概念が大きすぎるため、効果的な社内報を作るためのアクションに移すことができません。そこで、各企業の状況に合わせた小目的(社内報の発行目的)を設定します。

小目的とは、大目的を実現するための具体的な手段にあたるものです。

効果的な小目的を設定するためには、大目的と小目的の間に、会社の年度目標などを「中目的」として設定します。具体的な考え方の例として、以下の図をご覧ください。

このように、大目的→中目的→小目的(=社内報の発行目的)と順序立てて考えることで、会社の成長に貢献する社内報を企画できるようになります。

小目的の設定例はさまざまですが、一例を以下にまとめました。

<社内報の発行目的(小目的)の設定例>

・経営理念・ビジョンの組織内浸透

・企業方針の理解促進と周知徹底

・社内の現況の共有

・業務知識の提供

・企業文化の醸成

・社内の一体感の醸成

・従業員の意識改革

・組織の横のつながり強化

・従業員の帰属意識向上

・従業員のやりがい感の向上

・自社製品・サービスへの愛着向上

・愛社精神の醸成

社内報企画の立案の参考にしてみてください。

従業員同士の貢献を見える化するリアルタイム社内報「Unipos(ユニポス)」の詳細はこちら

2.社内報を活用している企業の事例

ここまでお読みいただき、社内報の目的について概要をご理解いただけたかと思います。

本章では、ケーススタディとして社内報を活用している企業事例を見ていきましょう。

社内報を有効活用している企業を探すためには「社内報アワード」が役立ちます。社内報アワードとは、2002年から年に1度開催されている社内報のコンクールです。

2019年のゴールド賞を受賞した企業の特徴を以下の表にまとめました。

<2019年社内報アワードゴールド賞受賞企業>

|

企業名 |

従業員数 |

概要 |

|

①ソフトバンク |

7万人 |

視聴率90% 出演がステイタスになる5分間動画 |

|

②キヤノン |

19万人 |

世界をつなぐ”カメラの絆”。メディアミックスで社内訴求効果を高める |

|

③リクルートホールディングス |

4万人 |

Web報でアーカイブを展開し、企業文化を醸成 |

|

④ANAホールディングス |

3万人 |

ANAグループ共通の価値観をクロスメディアで強力PUSH |

|

⑤ヤマハ発動機 |

5万人 |

「自社らしさ」を再認識させ、採用広報にも活用される社内報 |

|

⑥オリンパス |

3万人 |

全世界の社員で改定した 新しい経営理念で、企業価値とエンゲージメントを高める |

|

⑦スタッフサービス・ホールディングス |

4千人 |

毎週更新のWeb社内報で”SSGらしさ”の浸透を図る |

|

⑧豊田合成 |

3万人 |

国内外のグループ企業に、社内報で2025年事業活動の理解を促す |

|

⑨マクロミル |

2千人 |

担当ユニットの全責任編集・発行で、会社の”リアル”を伝える |

上記から読み取れる目的を整理すると、次の4種類に分類できます。

<社内報の目的の分類>

|

社内報の目的 |

企業例 |

|

①企業文化・価値観の醸成 |

リクルートホールディングス、ANAホールディングス、ヤマハ発動機、スタッフサービス・ホールディングス |

|

②経営理念や事業活動の理解浸透 |

オリンパス、豊田合成 |

|

③自社製品・サービスに関する情報共有 |

ソフトバンク、キヤノン |

|

④現況の情報共有 |

マクロミル |

ところで、社内報を有効活用している企業には、従業員数が数万人以上の大企業が多いことがわかります。従業員数が増えるほど、社内報による画一的な情報共有の必要性が増すことがうかがえます。

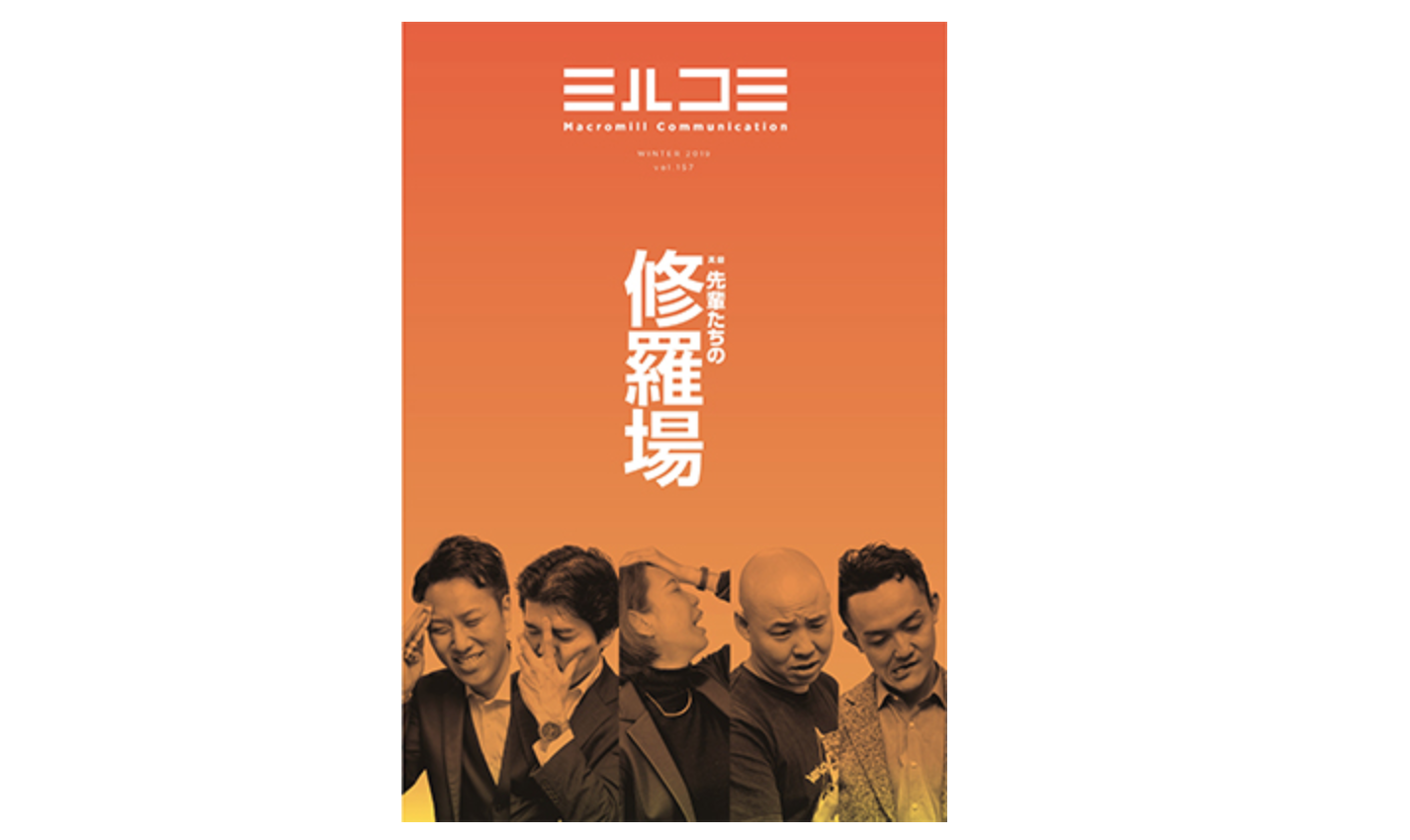

そんな中、異彩を放っているのが2000年創業のマクロミルです。そこで、次項ではマクロミルの事例を詳しく見てみたいと思います。

2-1.マクロミル『ミルコミ』の事例

出典:マクロミル

株式会社マクロミルは、2000年設立のマーケティングリサーチの会社です。ネットリサーチの分野で、国内外トップクラスの実績を誇ります。

テクノロジーを駆使した革新的なマーケティングツールを武器とする彼らですが、WEBのイントラネットとは別に「紙」の社内報を発行しています。それが『ミルコミ』です。

<ミルコミの概要>

|

開始時期 |

2002年10月 |

|

配布対象 |

国内のグループ会社を含む社員・アルバイト |

|

コンセプト |

マクロミルの“リアル”を伝える |

|

編集方針 |

事実の裏にあるストーリーや、社員一人ひとりの本音に深く迫ることで、社員が何かを考えるきっかけを得たり、刺激を受けたりすることを目指す |

|

制作 |

企画・取材・撮影から編集・デザインまですべて内製 |

|

発行頻度 |

3ヶ月に1回 |

|

発行部数 |

1,450部 |

参考:マクロミル

「WEBのイントラネットではスピーディに『今』を伝える一方、紙の社内報では深い『リアル』を伝えることで、社員にきっかけや刺激を与えることを目指す」というのが、マクロミルの社内報の戦略です。

目的は「社員にきっかけや刺激を与える」、そのための手段は「マクロミルの“リアル”を伝える」という構造になっていることがわかります。

社内報の目的を明確に設定しているからこそ、「どんな社内報を作るべきか」という手段が洗練され、良質な社内報を生み出している好例といえます。

テレワーク時代にも仲間の貢献をリアルタイムに社内で共有できる「Unipos(ユニポス)」の詳細はこちら

3.社内報をやるべき会社とやるべきでない会社

最後に、社内報をやるべき会社・やるべきでない会社について、まとめておきましょう。

社内報は従業員数の多い大企業で盛んに発行される傾向があります。社内報の編集担当の従業員を配置したり、編集プロダクションへ外注したりすることも珍しくありません。

しかし現実問題として、従業員数の少ない中小企業でそこまでの労力をかける必要性は、議論の余地があるでしょう。もちろんマクロミルのような好例はありますが、そのまま自社でも実施できるかは別問題という企業が多いはずです。

1つの目安ではありますが、以下の表を参考にしてみてください。

|

◎やるべき会社 |

・従業員数が多く既存の情報共有方法だけでは不十分で問題が発生している。 ・高齢の従業員が多くWEB以外の媒体(冊子・新聞など)での情報共有が好ましい。 ・社内報制作のために人的リソースや予算を割く余裕がある。 ・社内報の制作業務が事業の成長に好影響を与える面がある(制作や情報に深く関わる会社など) |

|

×やるべきでない会社 |

・社内報の作成に割ける人的リソースの余裕がない(発行することで一部の従業員に負荷がかかりすぎる)。 ・すでに社内SNSやイントラネットなどで活発な情報共有ができている。 ・従業員数が100人以下で、社内報に頼らずとも対面のコミュニケーションが取りやすい。 |

社内報は、うまく機能させれば効用がたくさんあります。その一方で、企業が達成したい目的を実現するための、1つの手段でしかありません。

「社内報の発行ありき」ではなく「目的ありき」で考えれば、社内報以外の手段が見つかるかもしれません。

従業員同士の貢献を見える化するリアルタイム社内報「Unipos(ユニポス)」の詳細はこちら

まとめ

社内報のそもそもの目的は「企業の成長」です。企業の成長を実現するために、各企業ごとに社内報の発行目的(小目的)を設定します。

年度目標など会社全体で目指す方針があれば、それに沿った発行目的を設定することで、社内報を効果的なものにできるでしょう。

社内報を有意義に活用している企業では、明確な目的設定のもとに社内報のコンセプトや編集方針を打ち出しています。常に目的意識をしっかり持つことは、社内報成功のカギとなります。

ただし、社内報には労力がかかるため、すべての会社でやるべきとは言い切れません。自社で社内報をやるべきなのかは、費用対効果に基づく判断が必要です。

「社内報の発行ありき」で進めるのではなく、「本来の目的」に立ち返れば最善の選択ができるはずです。ぜひ、柔軟な発想で検討を重ねてみてください。