実施ウェビナー概要

・2021年1月20日開催

・タイトル:「日本ラグビーフットボール協会 「コーチのコーチ」中竹 竜二さんと考える 共創する組織をつくるリーダーの育て方」

・登壇:株式会社チームボックス 代表取締役 日本ラグビーフットボール協会 理事 中竹 竜二氏、Fringe81株式会社 執行役員 兼 Uniposカンパニー社長 斉藤知明

今後のウェビナー情報はこちらよりご確認いただけます。

時代の変化と共に、求められるリーダー像も変わりつつあります。しかし、リーダーを育てるのは簡単ではありません。多くの経営者や人事マネジメント層の皆さんが、次世代のリーダー育成に悩みを抱えています。どうすれば、「共創する組織をつくるリーダー」が生まれるのでしょうか。

2021年1月20日、Uniposウェビナー「日本ラグビーフットボール協会 「コーチのコーチ」中竹 竜二さんと考える 共創する組織をつくるリーダーの育て方」を開催。日本ラグビーフットボール協会の中竹 竜二氏をお招きし、リーダー育成論についてご講演いただきました。

組織が成果を生むためには「組織文化」が重要になる

株式会社チームボックスの代表取締役であり、日本ラグビーフットボール協会の理事も務める中竹竜二氏をご存知の方は多いでしょう。早稲田大学ラグビー蹴球部の主将を務め、全国大学選手権準優勝。2006年には早稲田大学ラグビー蹴球部監督に就任し、2007年度から2年連続で全国大学選手権を制覇するという輝かしい実績を持つ人物です。

優れた組織をつくるには、「人材育成」と「マネジメント」が重要と言われ、これまで中竹氏もスポーツで培ったそれらのエッセンスをビジネス界に紹介してきました。

一方で、中竹氏は「優れた組織をつくるには、人材育成とマネジメントだけでは不十分」とも語ります。

「組織づくりにおいて、何より大事なのが“組織文化”です。会社には昔からの“空気”というものがあります。それは人材やマネジメントだけでは変わらないのです」(中竹氏)

では、その組織文化とは一体、どのようにとらえて考えていけばよいのでしょうか。

中竹氏は組織の構造を提示し、組織文化の位置づけについて説明します。

「組織で大事なのはまず“成果”です。そして成果を生み出すためには“サービスやプロダクト”が必要です。サービスやプロダクトは社員の“言動や習慣”が作り出します。社員の言動や習慣を作るのは会社の“仕組みや制度”であり、仕組みや制度を生むのが会社の文化や空気、伝統といった“組織文化”なのです」(中竹氏)

今年2月、中竹氏は組織文化についての書籍「ウィニングカルチャー 勝ちぐせのある人と組織のつくり方」(ダイヤモンド社)を発売しました。

成果を生むためには組織文化が大事になる――この考え方は現在、注目されている考え方であり、今後スポーツでもビジネスでも組織文化に着目するリーダーは増えていくでしょう。

正解が1つではない時代だからこそ“成果”をどう定義づけるのかが大事

中竹氏のお話を受けて、斉藤は次のように問いかけます。

「どんなチームが成果を出し続けられるのでしょうか?」

この問いに対して、中竹氏は「そもそも“成果”を定義するのが重要」だと答えます。

「以前は“成果”の基準はシンプルでした。世の中を見れば何が“成果”として正解なのかが何となく見えてきて、あとはその正解を自社に落とし込めばよかったのです。しかし、今は違います。自社にとっての成果は果たして売上だけでいいのか。株主が満足することだけでなく、従業員の満足度も高めなければならないのではないか。

組織によって成果の定義は異なります。また、成果の定義がずれてしまうと結果が出ません。つまり大事なのは自分たちにとっての“成果”を定義づけることなのです」(中竹氏)

中竹氏はさらに「組織にとっての“成果”を誰が決めるのかという点についても、正解はない」と続けます。たとえば中竹氏は早稲田大学ラグビー蹴球部監督時代、最終的な“成果”だけは自身で決めていたといいます。一方で、成果をどう出すのかというプロセスについてはタッチしなかったのだそうです。つまり、「成果だけはトップが決め、プロセスはメンバーが全員で決める」という方法です。彼が出したこの方法が、早稲田大学ラグビー蹴球部という組織にとっての正解の1つだったのです。

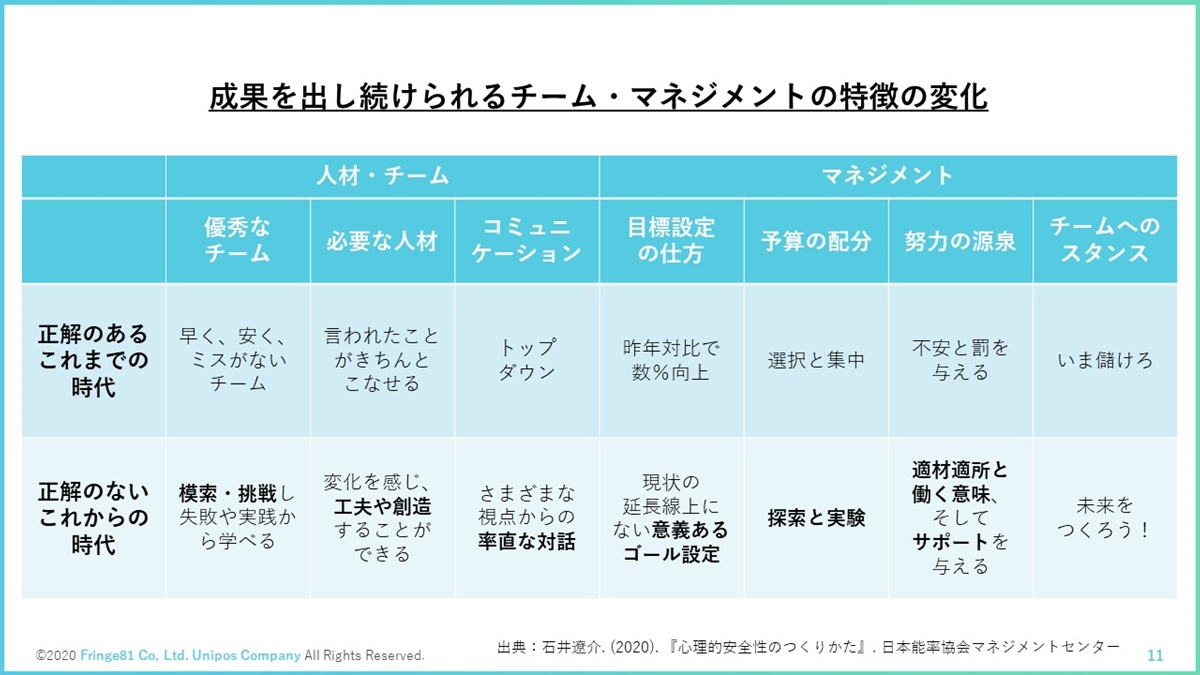

中竹氏のお話に対して、斉藤はZENTech・石井遼介氏(心理的安全性の第一人者)の著書『心理的安全性のつくりかた』より、「成果を出し続けられるチーム・マネジメントの特徴の変化」を紹介しました。

同書では「正解のあるこれまでの時代」と「正解のないこれからの時代」を比較し、人材やチーム、マネジメントのあるべき形がどう変化したのかを解説しています。

たとえば以前は「早く、安く、ミスがないチーム」が優秀なチームでしたが、正解のないこれからの時代は「模索・挑戦し、失敗や実践から学べるチーム」が優秀なチームとなります。

また、マネジメントにおいても、これまでは「選択と集中」にコストをかけることが正解でしたが、これからの時代は「探索と実験」にコストをかけることが求められるといいます。

斉藤が提示した「成果を出し続けられるチーム・マネジメントの特徴の変化」について、中竹氏は同意を示しつつ、「この表に1つアイデアを足すとしたら、これからの時代は『正解のない時代』ではなく『正解が1つではない時代』としても良いかもしれません」とコメントしました。

「正解は自分たちで作っていかないといけない時代です。正解は1つではないからこそ、模索・挑戦し、探索していく必要があります。組織の“成果”をどう定義するかも同じことです」(中竹氏)

中竹氏は、組織を良くするための模索や探索においては「朝令暮改」も悪いことではないと述べます。中竹氏自身、早稲田大学ラグビー蹴球部の監督に就任した際、前任者の清宮克幸監督から「朝令暮改はあり。するなら早く朝令暮改したほうがいい」とアドバイスをいただいたそうです。

また、2015年のラグビーワールドカップ南アフリカ戦においてチームを歴史的勝利に導いたエディ・ジョーンズ監督も朝令暮改を厭わず、むしろ「朝令“朝”改」していたとのこと。「勝利(成果)という上位概念から見れば、朝令暮改で細かいことをどんどん変えていくのは構わない」という考え方の持ち主だったといいます。

こうしたエピソードを受けて斉藤は、「朝令暮改がダメなのではなく、目的のない朝令暮改がダメ。変化を恐れず、変化し続けることが大事」と同意を示しました。

「対極視点法」でアイデアを引き出し、優れたリーダー像を考える

ここからは、「共創できないチームをつくってしまうリーダー」の特徴について考えるパートに入りました。

良い例ではなく、あえて対極にある悪い例を考えることでアイデアを引き出していく「対極視点法」という思考法です。

中竹氏はこの対極視点法をラグビー監督時代にも用いていたといいます。

「どんなプレーがたくさん出ると負けてしまうだろう? という考えることは大切です。勝負に臨む際、多くの人は理想的な展開を想像します。その方が気持ち良いからです。しかし、理想はまだ実現されていないので、なかなかアイデアが出てきません。むしろ、最悪の場合を考え、明確にすることで思考は豊かになるのです」(中竹氏)

中竹氏は実際にU20日本代表チームの遠征において対極視点法のワークを行い、チームづくりを行ったそうです。たとえば「いじめをなくす方法を考える」ではなく、「いじめを加速させるにはどうするのか」と問いかけると、普段あまり意見を出さない選手からもどんどん言葉が出てくるのだそうです。

ウェビナーでも「共創できないチームをつくってしまうリーダーはどんな言動をとるか?」という問いに対して、視聴者から次のような多くの意見が寄せられました。

・「それでいいんじゃない」と他人事

・「言われたこと以外はしないで」

・起こるかどうかわからないリスクをどんどん上げてくる

・若いときの成功体験に縛られている

・否定から入る人

・「引き算思考」「引き算評価」コミュニケーション

・考えを押し付ける。新たな意見や考えを受け入れない

「共創できないチームをつくってしまうリーダー」についてたくさんの意見が集まったところで、今度は逆に「共創するチームをつくれるリーダー」を考えていきます。

中竹氏は「圧倒的な責任感を持っているか」を優れたリーダーの条件として挙げ、次のように説明します。

「新入社員でもパートタイマーでもインターンでも、入社した瞬間から責任感を持っている人もいます。そういう人をいかに育てていくかが大事です。逆に責任がある立場なのに責任感を持っていないケースもあって、これは最悪ですね。」(中竹氏)

責任感を持ち、当事者意識を持つことで、課題に直面した際にも選択肢を多く持てるようになるのだと中竹氏は言います。

「リーダーもすべてをうまくこなせるわけではありません。役職が上がると、できないとか知らないとか言いにくくなっていきますが、だからといって抱え込んでつぶれてしまうのはとても良くないことです。早めにできないと宣言して他の人に依頼することも必要です。それが“責任感”があるということです」(中竹氏)

中竹氏はさらに組織づくりにおける“褒める”と“認める”の違いについても説明を行いました。中竹氏によると、“褒める”とは上から下へ向けてすることであり、褒められた側は、次から無意識的に褒められるような行動をとってしまいがちになる。褒めることがうまく機能するケースもありますが、中竹氏は“認める”ことを推奨しています。認める(承認する)ことは、上下関係もない対等な立場で行われることと考えるからです。

中竹氏のお話に、斉藤も「Unipos(ユニポス)でも“感謝を送る”とは言うが、“褒める”という言葉は使っていない」と深く同意しました。

* * *

組織が成果をあげるためには、まず「何が成果(正解)なのか」を定義するところから始める必要があります。以前のように正解がわかりやすく見えていた時代は終わり、現在は正解が1つではない時代です。模索や挑戦を繰り返しながら正解を探っていくしかないのです。

そうした中で共創できるチームを作るためには、最悪の場合を考える「対極視点法」が有効です。「共創できないチームをつくるリーダー像」を考えることで、自ずと「共創できるチームをつくるリーダー像」が見えてくるのではないでしょうか。

挑戦する組織をつくるための「Uniposウェビナー」とは

働く仲間同士、異なる部門同士、企業と個人が相互理解を深めたら、組織はもっと強くなる。「あなたの組織を一歩前へ進めるUniposウェビナー」は、変化に対応できる強くしなやかな組織をつくるためのウェビナー。コロナ危機をきっかけに2020年5月開始し、毎回数百名の方にご参加いただいています。

組織課題解決やSDGsのプロ、識者、実践者を毎回ゲストにお呼びし、予測不可能な時代を生き抜く組織のあり方を共に考え、実践のヒントをお伝えします。みなさまお誘い合わせの上、お気軽にご参加下さいませ。

▼お申し込みはこちら

https://peatix.com/group/54195/events

▼過去Uniposウェビナー参加者様の実際の声

「経営陣や上層部に対してのアプローチに悩みを持っておりましたが、今回の講演で素敵なヒントをいただくことができました。どうもありがとうございました。」

「今まで何度か同テーマのセミナーに参加しましたが、一番腑に落ちる内容が多いセミナーでした。 又、参加させて頂きたく思います。」

「いまプロジェクトを担当していますので本当に助かりました。」

「いくつものヒントをいただけて、同じように悩んでいる方が大勢いることもわかりました。今は、さぁどこから手をつけようか、と前向きに考えています。」

「目から鱗で感動しました。」

<今回の登壇者プロフィール>

株式会社チームボックス 代表取締役

日本ラグビーフットボール協会 理事

中竹 竜二氏

1973年福岡県生まれ。早稲田大学卒業、レスター大学大学院修了。三菱総合研究所を経て、早稲田大学ラグビー蹴球部監督に就任し、自律支援型の指導法で大学選手権二連覇を果たす。2010年より日本ラグビーフットボール協会、指導者を指導する立場であるコーチングディレクターを努め、2019年、協会理事就任。

2012年より3期にわたりU20日本代表ヘッドコーチを経て、2016年には日本代表ヘッドコーチ代行も兼務。

2014年、企業のリーダー育成トレーニングを行う株式会社チームボックス設立。2018年、コーチの学びの場を創出し促進するための団体、スポーツコーチングJapanを設立、代表理事を務める。ほかに、一般社団法人 日本車いすラグビー連盟 副理事長 など。

著書に『ウィニングカルチャー 勝ちぐせのある人と組織のつくり方』(ダイヤモンド社)など多数。