コロナ禍によりテレワーク導入などが急速に進み、働き方が大きく変化したという企業も少なくないでしょう。

世界の不確実性がますます高まるなか、ビジネスで成果を出し続けるために、変化に強い組織づくりがより一層求められています。

今回の記事では、そんな変化に強い組織を作るための人事制度、マネジメント手法の1つとして注目されている「OKR」について詳しく解説していきます。

導入事例や失敗例、注意すべきポイントなど、導入をイメージしやすく本格的に検討できるような内容をたっぷりと紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

1.OKRとは?OKRの基礎知識、メリット・デメリットをおさらい

OKRとは「Objectives and Key Results」の略で、それぞれの意味は「Objectives=目標」、「Key Results=(目標に対する)成果指標」であり、合わせて「目標とその成果指標」という意味があります。

その起源は、当時のIntel社CEOであるアンディグローブ氏が、組織に効果的な目標設定と共有の仕組みとして導入したことでした。

その後、GoogleやFacebookなどシリコンバレーの企業に広まり、日本でもメルカリといった先進企業が採用するようになりました。

OKRの仕組み

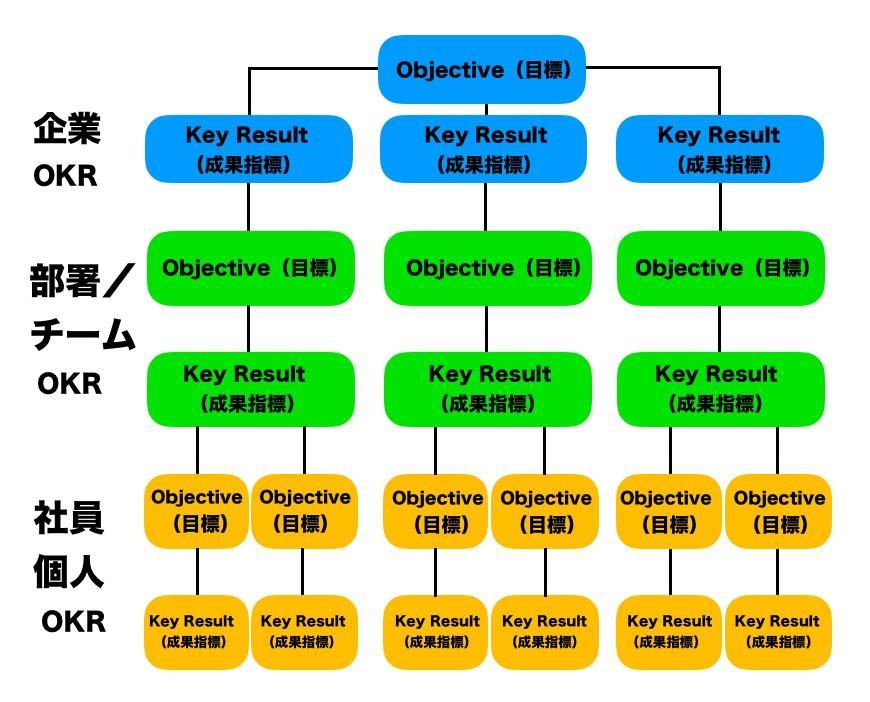

企業などの組織全体から、部署やチーム、最終的に個人へと目標を落とし込んでいくような仕組みになっており、以下のようなイメージになります。

まず、上から企業など組織の目標(Objective)を設定し、その目標を達成するために重要な成果指標(Key Result)を3~5個程度設定します。

組織のそれぞれの成果指標に対して部署やチームがコミットメントし、その成果指標を達成するための目標設定を行います。

そして、部署やチームで設定された成果指標が、個人の目標につながり、個人も成果指標を設定するというのが、OKRの基本的な仕組みになります。

個人やチームの成果が、組織の成果に直結するという点が大きな特徴であり、それぞれの目標や成果指標を組織内で共有することで、組織全体のコミュニケーションも円滑になります。

OKRの特徴を、もう少し詳しく見ていきましょう。

ストレッチゴール

ストレッチというと体の柔軟性を高める動作というイメージがありますが、この場合は、「引き伸ばす」というような意味で使われています。

つまり、簡単に手が届くゴールではなく、現状のままでは手が届かないような高い目標がストレッチゴールです。

具体的には、設定した目標に対する達成率が60%から70%であれば、ストレッチゴールとして理想的な設定であるとされています。

SMARTゴール

ゴールにはストレッチという要素のほかに、SMARTという要素も必要です。

SMARTゴールとは、1981年にジョージ・T・ドランが目標設定の重要性などについてまとめた論文が基になっており、ゴール設定に必要な5つの要素の頭文字をとって、SMARTとしています。

SMARTの5要素

・Specific(具体的)

・Measurable(測定可能)

・Assignable(達成可能)

・Relevant((経営に)関連)

・Times(時間的制約)

これらを網羅したゴールを設定することで、達成確率の高い目標になります。

OKRはストレッチゴールという高い目標を設定するため、評価と連動させてしまうと目標達成できないことが多いために低評価が増えてしまい、モチベーションの低下を招く可能性が高まります。

OKRと評価を結びつけるにしても、OKR達成のためのプロセスを評価するのが一般的です。

定期的に進捗や成果を公開、更新する(四半期など)

四半期など短いサイクルで運用することもOKRの特徴の1つです。社会変化の早さに対応するため、短いサイクルで方向性を柔軟に変更することができます。

次に、OKRのメリットとデメリットについて見てみましょう。

メリット

・同じ方向に向かいやすくなる

OKRは、全社的な目標を、部署やチーム、そして個人にまで連動性を持たせた目標であるという特徴があります。その特徴によって、会社が向かいたい方向と個人の取り組む方向性が一致し、組織として大きな力を発揮しやすくなります。

・ストレッチゴールにより「ムーンショット」の可能性が高まる

今までのやり方では到達することのできないようなゴール設定をすることで、よりクリエイティブなアイディアが出やすくなります。その効果により、一般的な標設定では達成できないような大きな成果を上げられる可能性が高まります。

次に、デメリットを見ていきます。

デメリット

・定着や理解、運用に手間と時間がかかる

一般的な目標設定と違う点が多いため、理解を得たり仕組みとして定着するのに時間と量力がかかるケースが多いです。

例えば、ストレッチゴールのような高い目標は、一般的には立てないことが多い目標水準です。

そのような目標設定をしたことがあるという経験がある企業は少ないので、目標設定の時点でつまづく可能性が高くなります。

また、4半期のような短いサイクルで運用するケースが多く、その間に、目標設定をし、進捗状況を把握し、フィードバックし、また目標設定をするというサイクルを回さなければならないため、負担が大きくなります。

・理解不足では逆効果になる可能性が高い

ストレッチゴールが最たる例ですが、高い目標設定をすることで達成率が低くなり、それが原因でモチベーションが低下する可能性もあります。

あえて高いゴールを設定して、短いサイクルでOKRを回すことの理由や目的をしっかり説明し、納得してもらえなければ、効果は得られないどころかマイナスに作用する可能性もあります。

2.導入事例

前章では、OKRの基本的な仕組み・内容を解説しました。

本章では、OKRへの理解をより深めていただくため、実際にOKRを導入した4社事例をご紹介します。ぜひ参考にしてみてくださいね。

メルカリ

メルカリは、言わずと知れたフリマアプリ「メルカリ」を提供以する会社です。設立から間もない2015年、従業員規模50~100人という早い段階からOKRを導入しました。

導入の目的は、会社から個人までの目標を結び付け、組織と個のベクトルを一致させ、推進力高めるためした。

導入された頃、日本ではOKRに関する情報がほとんどなく、海外からの情報を得ながら調査を進め、導入に至ったそうです。日本におけるOKRのパイオニアのような存在といえるでしょう。

OKR設定から運用までの大まかな手順は、

- グループ全体のOKRを四半期が始まる前に設定

- 各事業部→各部署→各チーム→個人という順にOKRを設定し四半期をスタート

といった流れをとっています。

四半期毎に全社の目標が見直されるというと、かなり短期的なサイクルに思えるかもしれません。

しかし驚くべきスピートで事業と組織が成長したメルカリでは、四半期毎のOKRに直しでも「世の中の流れに乗り遅れている」「機会損失をしている」というような感覚があったそうです。

設定したOKRは個人のものまで全社で共有し、全体や事業部のOKRは、ほぼ毎週行われる全社会議の中で進捗状況を共有します。

その際ただ単に共有するだけではなく、OKRの設定が本当に適切であると言えるのか?KeyResultはどのような基準設定しているのか?といったことも具体的に解説し、全社的な議論になることが度々あったようです。

個人やチーム、部署の進捗管理は各マネージャーに一任し、1on1などを実施しながら管理しています。

メルカリがOKR設定の上で重要視しているポイントは以下の通りです。

・Objectiveのポイント2つ

①十分にストレッチされた目標か?

→十分にストレッチされたものであるかどうかは、達成率50%程度という目安を設け、その基準に検証していきます

②ある程度抽象的でもいいので、達成することによってワクワク感を味わうことができるようなものか?

→ワクワク感というのは主観的なものではありますが、そういった感性を盛り込んだObjectiveを設定することで、より主体的にOKRに取り組みやすくなります。

・KeyResultのポイント

①達成したことを確認できるようにする

→については、できたorできないなど状態を表したものにするか、定量的なものにするか、どちらかを決めて評価します。

②2~3個設定するKeyResultを、それぞれ現実的に達成できそうなものから達成が難しいものまで、バランスよく設定する

→全ての達成が難しければモチベーションの維持が難しかったり、成功体験を積めないというデメリットがあります。そのようなデメリットを回避するため、KeyResultの難易度をあえて同一にしないという工夫をしています。

・メルカリOKR設定、運用の特徴

1つ目は、まず何よりも、ミッション・ビジョン・バリューという理念や価値観に基づいてOKRを設定することにしている点です。この部分とのつながりがなければ、ただの目標管理ツールになってしまいます。

OKRを見直す際にも、この部分がずれていないかという視点でまずは見直していくそうです。

2点目は、OKRを評価制度と結びつけている点です。

一般的に評価とOKRは連動させるべきではないとされていますが、メルカリの場合はOKRの結果ではなく、OKRに取り組んだプロセスを評価対象にしています。

OKRの結果そのものを評価対象にしてしまうと、ストレッチゴールを設定するOKRでは、誰も目標を達成できなくなり低評価者ばかりとなってしまいます。そのような運用では、社員のモチベーションは下がる一方でしょう。

そのため、達成に向けての働きや全体のOKRへの貢献度などを評価対象にしているのです。

3つ目は、メルカリにはチャレンジングなカルチャーがあるという点です。

OKRはチャレンジングなカルチャーの組織にとって、強力なサポートとなり得ます。組織全体として進みたい方向に、チームや個人のチャレンジングな姿勢、ベクトルを合わせることで、より組織の推進力が上がっていくのです

最後に、メルカリがOKRについて感じている課題感を挙げておきます。

まず1つ目が、長期的な施策をいかに評価につなげるかという点です。

研究開発、達成までの過程が何年もかかる取り組みなども組織の中にあり、OKRがその取り組みとマッチしづらいという状況があります。

四半期という短いスパンで評価するOKRの中で、そのような長期的な取り組みをいかに細分化し落とし込めるかが、当面の課題として認識されています。

2つ目は運用オペレーションに対する負荷が大きいという点ですが、実はこちらについては、自社で開発したツールを用いてかなり改善がなされているようです。

OKRを設定・見直し・運用するには、特に短いサイクルであればあるほど多くの工数がかかってしまします。

導入当初はスプレッドシートでOKRを管理しており、人数が増えてきたことでより大きな負荷がかかってしまっていました。

そこで、Reviewsというツールを自社で開発し導入することで、工数を大幅に削減することに成功しています。Reviewsの機能は、OKRのプロセスサイクルを可視化し、回していくことができるツールです。

OKRのプロセスサイクルとは、

- OKRの設定

- Peer Review

- Performance Review

- Calibration

- Feedback

という順になっており、設定からフィードバックまで一元的に管理することができます。

参考:

- OKRのリアルなハナシ〜㈱メルカリの場合〜:https://get.wevox.io/media/mercari-story

- OKRは変化のスピードが速い組織にこそ向いている メルカリ人事が語るメリットと課題:https://logmi.jp/business/articles/320458

ココナラ

次に、ココナラの事例を紹介していきます。

ココナラは、スキルフリマプラットフォームを提供している会社です。目標設定が形骸化しているという課題感から2016年にOKRを導入しています。

OKRの運用の流れは四半期ごとに全社的なOKRを設定、チーム・個人へと落とし込んでいくもので、一見すると一般的なOKR運用のようです。

しかしココナラには他社のOKRにはなかなか見られない、大きな特徴が2つあります。

1つ目の特徴は、トップダウンでOKRを設定するという点です。

一般的にOKRは、主体性を持ってもらうという目的で、上位(全社、チームなど)の目標を達成するための個人目標は、各自が上司と相談しながら設定します。

ココナラでは、全社OKRはもちろん、チームから個人までのOKRもすべて経営陣が決定しているそうです。

これはOKRの定義が、会社として優先度の高い目標の明文化、としていることに起因しています。

ココナラの南社長は、優秀な人材がその力を発揮できないパターンは、目標が曖昧であったり必要な情報が開示されない場合であると語っています。

また、全社目標を達成するために必要とされる戦略の立案、つまり達成までの道筋を立てることは、経営陣の責任であるという認識から、このようなOKRの形で運営をしています。

経営陣がOKRを決定し意思表示をすることで、全社員に共通認識が作られると同時に、OKRを達成するためにそれぞれの社員に「これをしてほしい」ということも明確に伝えられるといいう効果が得られます。

OKR設定の流れをもう少し詳細に説明すると、全社OKRとチームごとのOKRを経営陣で設定し、それを基に各マネージャーがチームメンバーのOKRを決定します。

その決定された個々のOKRを、経営陣がすべてチェックし、修正等を加えてきます。

そうして決定したOKRは、期初にマネージャーから各個人に伝えられるという流れになります。

このように、社員1人1人のOKRまで経営陣が設定に関わっていきます。

2つ目の特徴は、KeyResultの設定方法です。

KeyResultを、1点~5点で定量化・言語化し、達成度合いを明確に点数にできるようにしています。

このように達成度合いを客観的に測ることができ、この設定に関しても経営陣が関わっているため、不平等感を少なくできるという効果もあります。

▼ココナラのKeyResult設定

|

1点 |

自分の責任による失敗、想定できないほど大きな失敗 |

|

2点 |

自分の責任の範囲での成功、真面目にやれば普通にできるレベル |

|

3点 |

個人以外の成功要因も入ってくる、必死にやって達成率が50%程度 |

|

4点 |

必死にやって達成率が10%~20% |

|

5点 |

想定することができないくらいの大きな成功 世の中にインパクトを残すようなレベル |

ココナラのKeyResult設定は上記のようになっており、見ていただければわかる通り、3点以上をとることが相当難しい設定になっています。

ココナラの今までの統計データでは平均で2点台になっているようです。

この点数基準に関しては、例えばリリースの納期を目標に設定していたが、他部門の影響で遅れて1点になってしまったという事態にも備え、プロセス目標を達成したら2点は取れるような仕組みにしています。

次に、ココナラがOKRで苦労したポイントを見ていきましょう。

それは、経理やカスタマーサポートなどの部門のOKR設定です。

これらの部門は、ルーティンワークが大半を占めるため、チャレンジングな目標設定が難しいという課題があります。

そのような課題に対して、特定のテーマを個別に設定したり、重点項目を四半期ごとに変更したりという対策を施しました。また、経理の月次決算など、日常業務は目標に含めないということにも注意しています。絶対にやる業務をあえて目標にする必要はないからです。

バックオフィス部門は一般的な目標設定も難しいですが、OKRの場合でもこのように工夫が必要になってきます。

ココナラの紹介の最後に、上記で紹介したもの以外の、ココナラならではのOKRの取り組みを紹介しましょう。

ココナラはマトリクス型の組織で、1人のメンバーが複数のチームに所属している場合がよくあります。

そのような場合、リソースの分配や評価が複雑になりますが、OKRを活用することで、例えば1人の目標のうち60%はAチーム、40%はBチームの目標にコミットするという、1人の人がチームをまたいだ目標設定が可能になります。

個人としても目標の比重をコントロールすることで、どのように力を注げばいいかが明確になります。

ココナラは、OKRの基本的な要素は取り入れつつ、自社に合った仕組みにカスタマイズして運用をしていることが伺えます。

参考:

- OKRの導入だけでは意味がない! 会社を成長させる運用法を投資家・前田ヒロ×ココナラCEO・南が語る:https://www.fastgrow.jp/articles/beenext-coconala-maeda-minami

- 優秀な人が失敗するのは、目標が曖昧だから。敢えてトップダウンでOKRを運用する理由:https://seleck.cc/1100

チャットワーク

チャットワークは、ビジネスコミュニケーションツールを提供する会社です。

社員が増えるにつれ人事評価の運用負担が大きくなってきたこと、誰が何をやっているのかが見えづらくなってきたこと、会社の戦略や方針を社員に浸透させにくくなってきたことが重なり、OKRを導入しました。

しかし2017年にOKR本格導入した当初は、うまくいかないことも多かったようです。

導入に苦労した点は、まず目標設定自体の文化がなかったことです。

OKRはストレッチゴールを設定するのが一般的であるため、そもそも目標設定する文化がない組織に導入すると、抵抗感が強く出てしまう可能性があります。

もう1つのうまくいかなかった原因は、人事評価との連動も反映も行わなかったことでした。

OKRに工数をかけるモチベーションが保たれず、形骸化され運用そのものが続かなかったそうです。

そこで、OKR達成率と評価制度を連動させるようにしました。

一般的には評価と切り離して考えるのがOKRですが、OKRと評価制度を二重で運営する負担、評価に結びつかないことによるOKRへのモチベーション低下を鑑み、いったんは評価と連動させる運用をしながら、まずはOKRの定着に狙いを定めました。

その後、2018年に人事評価と連動しない仕組みにしましたが、OKRを通じてどれだけチャレンジしたかというプロセスの部分は人事評価に反映させるようにしました。

チャットワークのOKRの特徴は、完璧を求めずゆとりをもって運用されている点です。

例えばOKRというと全社から個人まで、きれいなツリー構造になっているものが想像されますが、チャットワークの場合は、全社の戦略・戦術に各部署の目標が紐づいていれば、それでOKということにしています。

また、OKRの目的自体も、カルチャー作りや人材教育の観点が強くなっているので、あくまでもコミュニケーションやチャレンジのためのツールとしての位置づけを大きくしています。

もう少し実益的な観点で見ると、人事リソースをOKRの運用にあまり割きたくないという実情があり、業績のパフォーマンスを落とさない前提で運用がされているそうです。

厳密に運用せずとも、目的を絞ることでローコストでありながら欲しい効果を得られるという、生産性の高い運用の好例となっています。

参考:

- 【OKR最前線vol.2】ChatWork流 「完璧を求めない」「カッコつけない 」理想の会社に近づけるためのOKR運用:https://www.hito-link.jp/media/interview/okr-chatwork

- 【MEETUP#01 俺のOKR】Chatwork西尾氏「『俺のOKR』自然体で成果を出そう」:https://www.hito-link.jp/media/event/meetup-okr-01-chatwork

Sansan

最後に、Sansanの事例を紹介します。

Sansanは名刺をクラウドデータベース化するサービスを行う会社です。

OKR導入前はMBO(Management by Objectives)というドラッガーが提唱した目標管理手法を導入していました。

MBOは個人目標を設定し達成度を自ら管理するという手法です。営業部門では有効に作用していましたが、エンジニアやデザイナーなどチームで取り組む職種には合わず、納得感が得づらいという意見が出ていました。

そのような課題を解決するため、2015年から導入したのがOKRでした。

OKR設定の流れは、四半期ごとにOKRを設定するため、四半期期初の前月1週目くらいに社長が全社OKRを検討し始め、第2週までに全社OKRを決定します。

第3週目に事業部のOKRを設定し、事業年度のスタートまでに残りのチームと個人のOKRを設定してくといくという流れです。

元々はパワーポイントの資料でOKRを共有し、スプレッドシートで進捗管理をしていくという運用方法でしたが、ツールがバラバラで利便性が悪く、社員への浸透もあまりうまくいっていませんでした。

その課題を解決するために、2017年末にクラウドOKRサービス「Resily」を導入し、運用の効率を高めました。

それぞれのOKRがツリー上に可視化され、それぞれがどのような役割を果たせば全社のミッション達成に貢献できるかがすぐにわかるようになっています。

進捗度合いも、円グラフなどで可視化されており、管理の効率化と社員への浸透しやすいシステムが導入されています。

1つ課題としてあったものが、3か月毎にOKRを見直すということに捕らわれすぎて、中長期の事業ビジョンとOKRが紐づくようなものが作れていなかったことです。

3か月毎に見直すというスピード感は得られますが、長期的な取り組みにOKRをどう反映させるかが課題でした。

この課題に対しては、中長期目標を3か月毎で細かく分けてゴールを設定し、全社として優先事項をすり合わせ、中長期目標への達成プランを調整しました。

スピード感に捕らわれすぎ近視眼的にならないことが、OKR運用の際の重要なポイントであることがわかります。

SansanのOKRの特徴は、Objectiveの設定にこだわりを持っているという点です。

挑戦し甲斐があり、ワクワクできる目標にするために、表現にこだわりを持っています。

例えば、インド関連事業部では「インド人もビックリのサービス品質を目指す!」というObjectiveを設定し、表現の豊かさを大事にしています。

MBOでの目標管理に課題を感じたことからOKRを導入したSansanでは、ツールの活用などで効率的かつ効果的な運用を実現しています。

参考:

- 自ら「働き方の革新」に挑むのがSansan流。OKRによる目標管理や社内SNS運用を紹介:https://seleck.cc/1110

- Sansanの全従業員がミッションに向かい続けるためのツールとは?:https://www.keyman.or.jp/kn/articles/1807/02/news133.html

- 「OKRは魔法の杖ではない」 急成長を遂げるSansanが、それでもOKRを導入した理由:https://logmi.jp/business/articles/320457

3.OKRが上手くいかないパターン(失敗例、注意点、ポイントなど)

最後に、OKRの失敗例や注意点などをまとめていきます。

工数が確保できない

目標設定、進捗管理、検証、再度目標設定し、それらを共有するには、工数も人数もかけなければならなりません。

しかもそのサイクルが早ければ早いほど工数も膨らみます。

まずは、それだけ手間のかかることだということを理解し、どういう目的でOKRを導入するのかを明確にする必要があります。でなければ、負担の大きさから運用自体が危ぶまれます。

チャットワークの例のように、完璧を求めずに必要な部分のみを抽出しながら行う、もしくは得られる効果は後回しにして、運用そのものを優先的に考えるということも、導入のハードルを下げる方法の1つです。

最初から成功を求める(最初は上手くいかないことも多い)

OKRの概念は一般的な目標管理と違うため、理解や定着までに時間がかかります。

また、前述したように工数がかかるため、運用自体がうまくいかないことも考えられます。

OKRを導入しさえすれば成功するという気持ちは持たず、実践と検証を繰り返しながら、組織に最適なOKRの運用を模索していくつもりで進めましょう。

達成具合(結果)を評価に反映してはいけない

OKRにおいて重要なのは、結果よりもOKRの設定そのものが適切かどうかです。

OKRが適切であれば、プロセスはチャレンジングになりやすいため目標達成度合いは低下しますが、組織が前進する可能性は高まります。

一方で、さきほどみてきた事例にもあったように、結果の達成度合ではなく、そのプロセス評価をOKRに組み込むことは有効であると言えます。

長期的な施策をいかにOKRに落とし込むか

OKRは四半期などの短いサイクルで運用することが多く、スピード感をもって臨機応変に経営の舵取りができる反面、成果が出るまでに時間がかかる、中長期的な取り組みの芽を摘んでしまう可能性もあります。

その際は中長期的な取り組みに四半期ごとのミニゴールを設定し、それをOKRに反映させるというような工夫が必要です。

4.まとめ

以上、OKRの基礎知識から成功事例までをみてきました。

改めてまとめると、OKRは組織全体から個人までの目標と、目標達成のための重要指標につながりを持たせるための目標管理の仕組みです。そして導入事例で紹介したような成長企業が導入し、成果を上げています。

OKRを導入すればすぐに上手くいくということではありませんが、試行錯誤を重ね、自社に最適な方法を見つければ、組織の推進力を上げる大きな力となるはずです。

本記事が、OKR導入検討の一助になりますと幸いです。