「せっかく決めた経営理念が社内であまり浸透していない…」という企業は少なくありません。

企業のあり方を示した企業理念ですが、社員からの理解を得るのはそう簡単なことではないようです。

「経営理念なんて仕事をする上で必要なの?」

「理想論を押し付けられても、現場レベルだと実現は難しい」

こんな声が聞こえてきそうですね。

しかし経営理念の浸透は、企業にとても良い影響を与えます。

社内の一体感を高め、経営層から社員まで同じ方向を向いて進むことは、企業の成長に欠かせない要素だといえるでしょう。

今回の記事では、経営理念を浸透させるための5つの施策をご紹介します。合わせて、経営理念が浸透しない理由についても解説しますので、自社の置かれている状況と照らし合わせてみてください。

1 経営理念が持つ3つの重要性

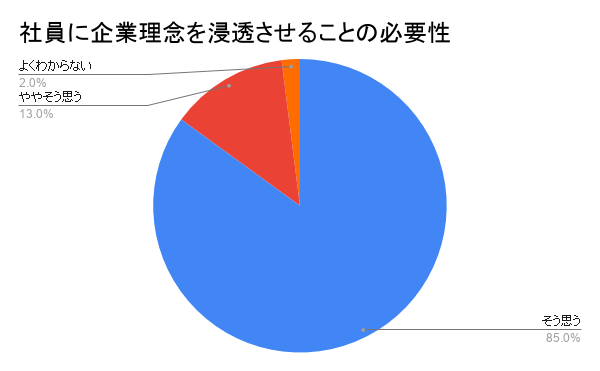

経営理念を定めている企業の多くは、経営理念を社員に浸透させることが必要であると考えています。

HR総合調査研究所の調べによれば、調査した企業の98%が「社員への理念浸透が必要」「ややそう思う」と回答しました。経営理念の浸透に否定的な意見はなく、ほぼ全ての企業が理念浸透の重要性を認識していることになります。

参考:HR総合調査研究所・「企業理念浸透に関するアンケート調査」結果報告

https://www.hrpro.co.jp/research_detail.php?r_no=77

では、社員に対して経営理念を浸透させることで、企業にとってはどのようなメリットがあるのでしょうか?

大きく分けて、3つあります。

1.経営理念の存在は企業の成長に大きく影響

2.企業と社員の方向性を合わせやすくなる

3.社員の自主性を高められる

順番に解説していきます。

1−1 経営理念の存在は企業の成長に大きく影響

経営理念は企業としての考え方を具体化したものです。社員に対しての指針にもなり、仕事を進める上で意識する考え方の原点にもなっています。

経営理念をもとにした社員の働きによって、企業を成長させる原動力になるのです。

また、社内だけでなく社外にも認知されることで、取引先の企業や顧客が

「近い理念を持っている企業と取引したい」

「消費者のことを考えた理念なので共感できる」

といった、共感でつながる機会も増えることになります。

経営理念の存在は、自社での経営や仕事の指針になるだけではなく、

社会的なスタンスまでをも示すことになるのです。

1−2 企業と社員の方向性を合わせやすくなる

経営理念が浸透していれば、社員は企業に求められる行動を自然と意識し、実行するようになります。

また、組織の生産性を向上に欠かせないチームワークは、社員同士が同じ方向に向かって進むことで生まれます。経営理念が全員で共有されていると、組織全体に「同じ価値観を持ち、ゴールに向かって進む仲間」という意識が形成されるため、チームワークも高まりやすくなります。

社員が企業の価値観を理解し、一体感を持って働くには、経営理念の存在が非常に大きいといえます。

1−3 社員の自主性を高められる

経営理念が浸透していると、社員の自主的な行動を促せるようになります。企業活動における方向性が定まるため、業務において経営理念に基づいた判断を取りやすくなるためです。

社員として、企業からどのような働きを求められているのかをしっかりと理解できます。現場レベルでの急な判断が必要とされる場面でも、上司の判断を仰ぐことなく的確な行動が取れるようになることも期待できるのです。

企業としては、社員の自主性に任せることができるため、過剰な業務マニュアルを整備する必要がなくなります。

2 経営理念が浸透していない企業が過半数

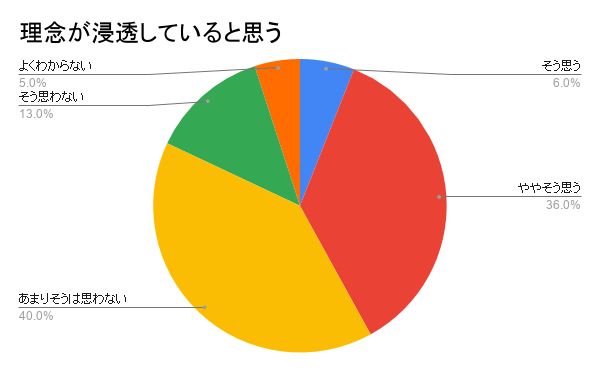

経営理念は組織の生産性向上や成長にとって、重要な役割を持っていることがお分かりいただけたでしょう。しかし、多くの企業では経営理念が社員に浸透していないのが実情です。

HR総合調査研究所の調べによれば、理念が浸透していると考えている企業は全体の6%、「やや浸透している」と答えた企業は36%であり、合わせても50%に届いていません。

経営理念が十分に浸透していない企業のほうが、過半数を超えているのです。

参考:HR総合調査研究所・「企業理念浸透に関するアンケート調査」結果報告

https://www.hrpro.co.jp/research_detail.php?r_no=77

2−1 多くの企業で経営理念を浸透させる手を講じていない

理念が浸透していないという企業の多くが、「経営層が社員に対して理念浸透の対策ができていない」と考えているようです。また、「社員の帰属意識の低下」も原因として考えられている様子です。

確かに、終身雇用制の崩壊などによって転職が当たり前になった現代社会においては、一つの企業で定年まで働くという考え方は薄くなりました。企業への愛着が持てない社員の増加は、理念浸透の妨げになるでしょう。

また「理念に基づいた体制になっていない」に関しては、理念に基づいた行動をとった従業員をきちんと評価できていない、という状況があるようです。

理念が大事、理念をもとに日々仕事をしよう、と言いながら成果のみでしか評価されないのだとしたら、結局はうわべだけの「お飾り理念」と化してしまうでしょう。

3 経営理念が浸透しない4つの原因

上記で説明した以外に経営理念が浸透しない理由の代表例を4つ紹介します。

1.経営理念を定めて満足してしまっている

2.経営理念の内容が抽象的でわかりづらい

3.経営理念が時代の変化に合っていない

4.経営理念の意味や背景が社員に理解されていない

上記の理由に当てはまっていないかどうか、自社の状況と照らし合わせてみてください。

3−1 経営理念を定めて満足してしまっている

経営理念を定めた時点で、経営層が満足してしまっているケースです。

社員に対して理念を浸透させるための工夫や何らかの施策を打つことをしないため、いつまで経っても認知されず、理解されないままになってしまいます。

自社のウェブサイトなどで開示することで、対外的にはアピールしている場合でも、社内への浸透という意味では不完全な状態だといえるでしょう。

3−2 経営理念の内容が抽象的でわかりづらい

定めた経営理念が抽象的な内容だった場合、社員に理解されないままという状態になりかねません。

具体性があまりなく、抽象的すぎる文言で構成された経営理念の場合、不明瞭なビジョンしかわかないため、実際に行動に移すことが難しくなります。

経営理念を作成するにあたっては、企業の歴史や考え方を少ない文章で簡潔にまとめる必要があるため、どうしても抽象的なものになりがちです。しかし、抽象的な経営理念は結果として他の企業と似た内容になってしまい、自社の強みとして機能しなくなってしまいます。

平凡すぎる経営理念では、社員の間に浸透するのに時間がかかってしまうでしょう。

以下は、日本航空株式会社(JALグループ)の経営理念です。

非常に伝わりやすい内容としてまとめられているので、ぜひ参考にしてみてください。

JALグループは、全社員の物心両面の幸福を追求し、

一、お客さまに最高のサービスを提供します。

一、企業価値を高め、社会の進歩発展に貢献します。

出展:JALグループ企業理念

https://www.jal.com/ja/outline/philosophy.html

JALグループでは、経営層から社員の一人ひとりが、「JALで働いていてよかった」と思える企業をめざすため、「全社員の物心両面の幸福を追求する」という言葉を掲げています。

社員の満足度を高めることが、顧客への最高のサービス提供と社会貢献という2本柱の実現につながるという考え方によるものです。

3−3 経営理念が時代の変化に合っていない

歴史ある企業の場合、創業時に定めた経営理念が時代の変化によって、現状にふさわしくなくなっていることがあります。

IT化やグローバル化によって変化が激しくなった現代において、古い理念は今の時代に合わなくなっている場合があるのです。

そのため、リアルな現代社会のあり方とのギャップにより、社員の中に落とし込まれないケースが考えられます。

精神論的な内容の経営理念の場合、仕事の合理化や働き方改革が求められている今の時代にはそぐわないのです。

多様性やスピード感が求められる現代社会において、一昔前の経営理念がそぐわないと感じる社員には浸透しにくいといえるでしょう。

3−4 経営理念の意味や背景が社員に理解されていない

経営理念の存在は知っていても、その意味や作られた背景まで社員に理解されていないことも、経営理念が浸透しない理由の一つです。

経営理念が示す方向性や、その実現のために必要な行動が何であるかが、しっかりと伝わっていないのです。

また、経理理念がどのような背景のもとに作られたのかも、正しく伝わっていない場合があります。経営理念は創業時の思いや原点となるものをベースにして作られることがほとんどです。創業当時の想いや考え方などを形にした経営理念の場合、社歴の浅い社員には浸透しにくいといえるでしょう。

4 経営理念を浸透させる5つの施策

社員に対して経営理念を浸透させるには、どのような施策を取ればよいのでしょうか?

ここからは、以下の5つの施策を紹介します。

1.経営層から社員へ説明する機会を設ける

2.社内ポータルサイトを活用する

3.社内報の発行

4.経営理念を人事や評価制度に取り入れる

5.新人研修にて経営理念を学ぶ機会を設ける

理念浸透のために、積極的に取り入れてみてください。

4−1 経営層から社員へ説明する機会を設ける

経営理念の作成に深く携わった経営層が、社員に対して積極的に理念浸透の働きかけをする必要があります。経営理念について、社員に対して説明する機会を定期的に設けるのです。

企業において経営層の影響力は大きく、その存在は多くの社員から注目されています。そのため、経営層が率先して経営理念の内容を遂行し、浸透させるための行動を実践する必要があるでしょう。

普段の立ち振る舞いだけでなく、社員に対して経営理念が持つ意味や作成した意図などを伝える場を設けるのが効果的です。

朝礼や社員総会など、全社員が集まる場で経営理念について手短に説明するとよいでしょう。新入社員に対しては、人事部が経営層の代わりに企業の生い立ちや歴史と合わせて経営理念について説明するのも、理念の早期浸透に効果的です。

4−2 社内ポータルサイトを活用する

社内ポータルサイト内に経営層の情報発信ページを作成し、経営理念について簡潔に説明するのも効果的です。

朝礼や社員総会とは異なり大勢の社員を集める必要がなく、任意のタイミングで閲覧できるというメリットがあります。何回かの連載に分けて、経営理念が生まれた経緯や、実現のための行動指針などと合わせて説明するとよいでしょう。社員が続きを楽しみになるような内容にするためにも、わかりやすい内容で簡潔な文章にまとめます。

しかし、毎回ページを更新するだけで終わらせてはいけません。社員全員が時間を見つけて閲覧するよう、周知徹底しておきましょう。

4−3 社内報の発行

社内報を発行し、経営層のコラムとして経営理念について説明する施策があります。社内報とは、社内向けの広報活動を行うために作成する冊子です。

社内報の作成においては、社内の広報部が担当するケースや、社内で構成を考えて外部の企業に依頼するケースがあります。

社内報は定期的に発行されるため情報の鮮度が高く、企業の成長フェーズや、社内で課題になっている点を反映した内容にできるメリットがあります。社内報にて経営理念を説明したり、理念に沿った行動ができている社員を紹介したりすることで、広く経営理念を普及させやすくなります。

4−4 経営理念を人事や評価制度に取り入れる

社員に対して、日頃から経理理念に沿った思考や行動が取れるよう、自覚を持ってもらうことが重要です。

日々の業務と合わせて大事なものだと認識してもらうためにも、経営理念を人事や評価制度に取り入れてみましょう。

人事・評価制度の内容は企業によってさまざまで、近年では仕事での成果や個人の能力、業務上のプロセスを軸に評価するケースが多くあります。それにプラスして、「経営理念に沿った人物像」を体現できているかも評価の一貫として盛り込みます。社員としても評価につながるため、理念浸透に積極的になれるでしょう。

「経営理念を意識した行動ができている」「企業が求める人物像に合致している」といった具体性を軸に作成します。経営理念に基づいた行動を意識すれば、次第に企業が求める人物像が形成され、社員の自主的な行動を促すことにつながります。

4−5 新人研修にて経営理念を学ぶ機会を設ける

終身雇用制や年控序列がなくなりつつある現代では、定年まで一つの企業に勤め上げるという考え方が少なくなり、転職が一般的に捉えられるようになりました。新入社員だけでなく、中途採用した社員が多く入社するようになると、経営理念を浸透させるための最初のアクションが肝心です。

新人研修の場で経営理念について学ぶ機会を設定しましょう。新入社員は企業の考え方を早期に知ることができ、どのような働き方や行動が求められるかを把握しやすくなります。それが仕事へのモチベーションにつながり、企業への定着率を高める結果につながる事が期待できるでしょう。

部下の貢献に逃さず感謝・称賛を伝え、成長を劇的にサポート「Unipos(ユニポス)」の詳細はこちら

5 経営理念が浸透している企業例

最後に、経営理念が浸透している企業例を紹介します。

どちらも知名度の高い企業です。大勢の社員に対して、どのようにして経営理念を浸透させたのかを見ていきましょう。

|

・株式会社オリエンタルランド(ディズニーリゾート) ・スターバックス コーヒー ジャパン株式会社 |

5−1 株式会社オリエンタルランド(ディズニーリゾート)

東京ディズニーリゾートを運営する株式会社オリエンタルランドは、以下のような経営理念を定めています。

|

出展:株式会社オリエンタルランド・企業理念

http://www.olc.co.jp/ja/company/philosophy.html

東京ディズニーリゾートでは、従業員であるキャストが顧客のためを考え、笑顔で働いています。企業理念の浸透により、マニュアルだけに頼らない自主的な判断による行動を実現しているのです。

5−2 スターバックス コーヒー ジャパン株式会社

国内で1,500店舗以上を出展している、スターバックス コーヒー ジャパン株式会社。下記のような経営理念を定めています。

|

出展:スターバックス コーヒー ジャパン株式会社・Our Mission and Values

https://www.starbucks.co.jp/company/mission.html

スターバックス コーヒー ジャパン株式会社では、従業員の一人ひとりが経営理念を理解し、自主的な行動を心がけています。

同社には接客におけるマニュアルが存在せず、従業員は各々の判断で行動することが求められます。それを実現できているのは、経営理念を浸透させるための研修に注力している点があげられます。

他にもリッツ・カールトンやリクルートにおける理念浸透事例はこちらの記事にてご紹介しています。

6 まとめ

経営理念は企業の強みを伸ばし、成長し続けるために欠かせない考え方です。社内に浸透させることで、理念に沿った人物像の社員を育成できます。

しかし、経営理念を作っただけで満足していては、ほとんどの社員に浸透させるのは困難です。経営層が思うような人材の育成にはつながらないでしょう。

経営理念を浸透させるには、企業を挙げての努力が必要です。意味のある施策を行い、社員の間に少しずつ、確実に浸透させて行くことが重要だといえます。

1.経営層から社員へ説明する機会を設ける

2.社内ポータルサイトを活用する

3.社内報の発行

4.経営理念を人事や評価制度に取り入れる

5.新人研修にて経営理念を学ぶ機会を設ける

上記の5つの施策は代表的なものです。

大切なのは、経営層自らが経営理念の浸透に対して前向きになること。

せっかく作成した経営理念なのですから、社員一人ひとりの心に留まり続けるものでなくてはなりません。

経営理念が広く浸透するように、経営層や人事部として説明の機会を積極的に設けていきましょう。

部下の貢献に逃さず感謝・称賛を伝え、成長を劇的にサポート「Unipos(ユニポス)」の詳細はこちら