人材育成におけるリフレクションとは「仕事経験から学びを見いだすために、自ら経験を振り返ること」を意味する言葉です。

リフレクションは「経験から学ぶ力」を引き出す上で非常に重要な手法です。日本では2010年頃から注目され始め、人材育成に取り入れる企業が続々と増えています。

例えば、職場で次のような悩みを感じることはないでしょうか。

・経験に学べずに同じ失敗を繰り返すことがある

・部下の強みの引き出し方がわからない

・受け身で自分から動かない部下に困っている

リフレクションを取り入れると、失敗体験・成功体験から教訓を獲得する力が高くなり、部下の強みを引き出しやすくなり、自ら主体性を持って動くチームを作っていくことが可能になります。

この記事では、リフレクションの基礎知識から人材育成への取り入れ方まで、次のポイントを徹底的に解説します。

・リフレクションとは何か?

・「反省」や「フィードバック」と何が違う?

・リフレクションは何のためにやるの?

・リフレクションで得られる効果とは?

・リフレクションを取り入れる具体的な方法

・リフレクションを行う上で知っておきたい注意点

最後まで読んでいただくと、リフレクションを職場で取り入れるために必要な知識が身につきます。さっそく続きをご覧ください。

1.リフレクションとは何か

冒頭で、“人材育成におけるリフレクションとは「仕事経験から学びを見いだすために、客観的に経験を振り返ること」を意味する言葉”と書きましたが、リフレクション(reflection)の直訳は「反射」です。

例えば、写真における「リフレクション」とは、水面などに風景を反射させて撮影すること。下記は富士山のリフレクション写真です。

人材育成における「リフレクション」でも、リフレクション写真のように“経験をありのままに振り返る”というニュアンスを捉えると、言葉の意味が理解しやすくなるでしょう。

「仕事で得た経験を、適切な形で振り返る」ことがリフレクションですが、その際にカギとなるのが「客観性」と「主体性」なのです。

次項で詳しくご紹介しましょう。

1-1.リフレクションに必要なのは客観性と主体性

リフレクションには、客観性と主体性が必要不可欠です。

まず、事実やデータに基づいて、ありのまま客観的に経験を振り返るのがリフレクションです。

例えば失敗経験を振り返るときに、自分を責めたり他人のせいにしたりしていると、適切な学びを得ることができません。冷静に客観性を持って振り返ってこそ、成長につなげることができます。

次に、リフレクションは人から強制されて行うものでも、上司から与えられるものでもありません。当事者が自ら主体的に振り返るのがリフレクションです。

例えば上司が評価分析を行って、部下へ伝えて考えさせるのでは、経験からの学びを十分に引き出すことができません。

リフレクションの特徴をより深く理解するために、次項では類似用語「反省」「フィードバック」との違いを解説します。

1-2.類語(反省・フィードバック)との違い

「リフレクション」と混同しやすい類語に「反省」「フィードバック」があります。

まず、「反省」とリフレクションの違いは、リフレクションはポジティブな出来事にも行うということです。

反省には「自分の良くなかった点を認めて改める」というニュアンスがありますが、リフレクションに良い・悪いは関係ありません。良い経験も悪い経験も客観的に振り返ることがリフレクションのポイントです。

例えば、「目標200%達成の大成功を反省する」とはいいませんが、リフレクションなら成功体験の振り返りも行うことができます。

次に、「フィードバック」とリフレクションの違いは、リフレクションは主体が自分自身にあるということです。

フィードバックでは、分析・思考・評価を行うのは上司などの他者です。その結果が当事者へと伝えられます。一方、リフレクションでは、当事者が主体的に振り返りを行うという特徴があります。

2.目的は経験からの学びの質を高めること

では、リフレクションとは何のために行うものなのでしょうか。その目的は「経験からの学びの質を高めること」であるといえます。

「リフレクション」というやり方で経験を振り返ると、経験から学習できる内容の質が向上するのです。

なぜなら「経験を放置せず、リフレクションして教訓を得て、次なる実践に活かす」というプロセスそのものが、学習の原点だからです。

このことを強く主張したのは、アメリカの哲学者ジョン・デューイ(1859-1952)です。デューイは「リフレクションの時間を十分に確保することで初めて経験学習の質が高まる」と主張しました。

実際、デューイの影響を受けたアメリカでは、ビジネス・軍隊・看護などさまざまな分野でリフレクションが根付いています。

日本のビジネス界でリフレクションが注目されるようになったのは2010年代以降のことですが、これからますます注目を浴びることでしょう。

3.リフレクションで得られる成果

「経験からの学びの質を高める」リフレクションですが、企業の人材育成に導入することで、どのような成果が期待できるのでしょうか。

大きく次の2つが挙げられます。

人材の強みを引き出す

組織のラーニング力が高まる

それぞれ、詳しく解説しましょう。

3-1.人材の強みを引き出す

リフレクションには、人材の強みを引き出す効果があります。それは、悪いところを改善するために振り返る「反省」とは異なり、ポジティブな面も振り返るからです。

具体的には、失敗体験を振り返るのと同じように成功体験も振り返り、そこから「自分の強みは何か?」という学びを引き出します。

強みを引き出すことは、人材育成の中で最も重要といっても過言ではありません。それを促すのがリフレクションなのです。

3-2.組織のラーニング力が高まる

リフレクションが企業文化として定着すると、組織にラーニング力(学ぶ力)が高まります。常に経験から学びを習得し続ける仕組みが習慣化するからです。

例えば、「PDCAサイクル」という言葉があります。「Plan(計画)」→「Do(実行)」まではできても「C(評価)」で止まってしまうという声は、よく聞かれるものです。

リフレクションは、この「C(評価)」のステップを、自ら行うスキルと言い換えることもできます。組織の学習力が高まりますから、自ずと施策の成功率は上昇し、組織としての生産性は向上していくでしょう。

4.リフレクションの取り入れ方

ここまでお読みいただき、「実際に、職場でもリフレクションを取り入れてみたい」と感じている方も多いでしょう。

そこでこの章では、リフレクションを実践するための方法をご紹介します。

①実際にリフレクションを行う際に役立つフレームワーク

②部下のリフレクションをサポートするための支援方法

の2つに分けて解説します。

4-1.実践フレームワーク「経験学習サイクル」

まず、リフレクションを利用して経験から学びを得るためのフレームワークからご紹介しましょう。

ジョン・デューイ以降、さまざまな研究者がリフレクションのプロセスを開発しました。ビジネスの現場でも役立つフレームワークに、アメリカの組織行動学者ディビット・コルブの「経験学習モデル」(1984)があります。

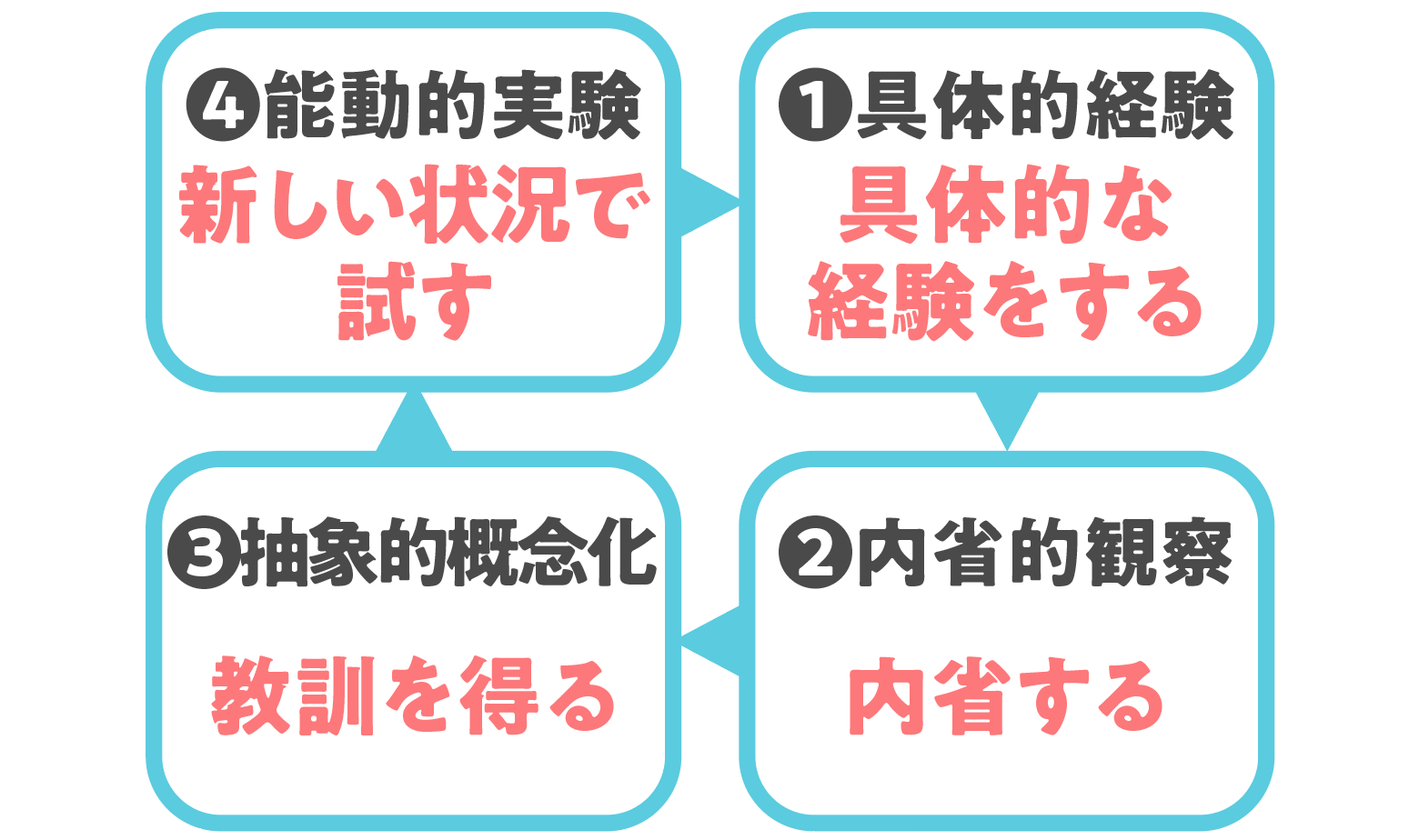

経験学習モデルは、①具体的経験→②内省的観察→③抽象的概念化→④能動的実験の4つのステップから成り立っています。

<経験学習モデル>

①仕事上のある経験をしたら、②その経験を振り返って内省します。この②のプロセスがリフレクションです。客観的かつ主体的に、経験をさまざまな角度から振り返ります。

③十分にリフレクションを行ったら、経験から教訓を得ます。④得た教訓を業務に活かします。

その後は、また経験をリフレクションし……と、何度も繰り返しサイクルを続けていきます。

これこそが「自ら経験に学び、その経験から成長し続ける」というモデルになります。

ただし、②内省的観察(リフレクション)のステップのやり方が、最初はわからないものです。そこで、次項では部下のリフレクションをサポートする支援方法をご紹介します。

リフレクションのプロセスとしても参考になるものですので、「リフレクションの詳しいやり方が知りたい」という方も、次項をご覧ください。

4-2.リフレクション支援の3ステップ

リフレクションは本来、主体性を持って自ら行うものですが、最初は上司がサポートする必要があるでしょう。

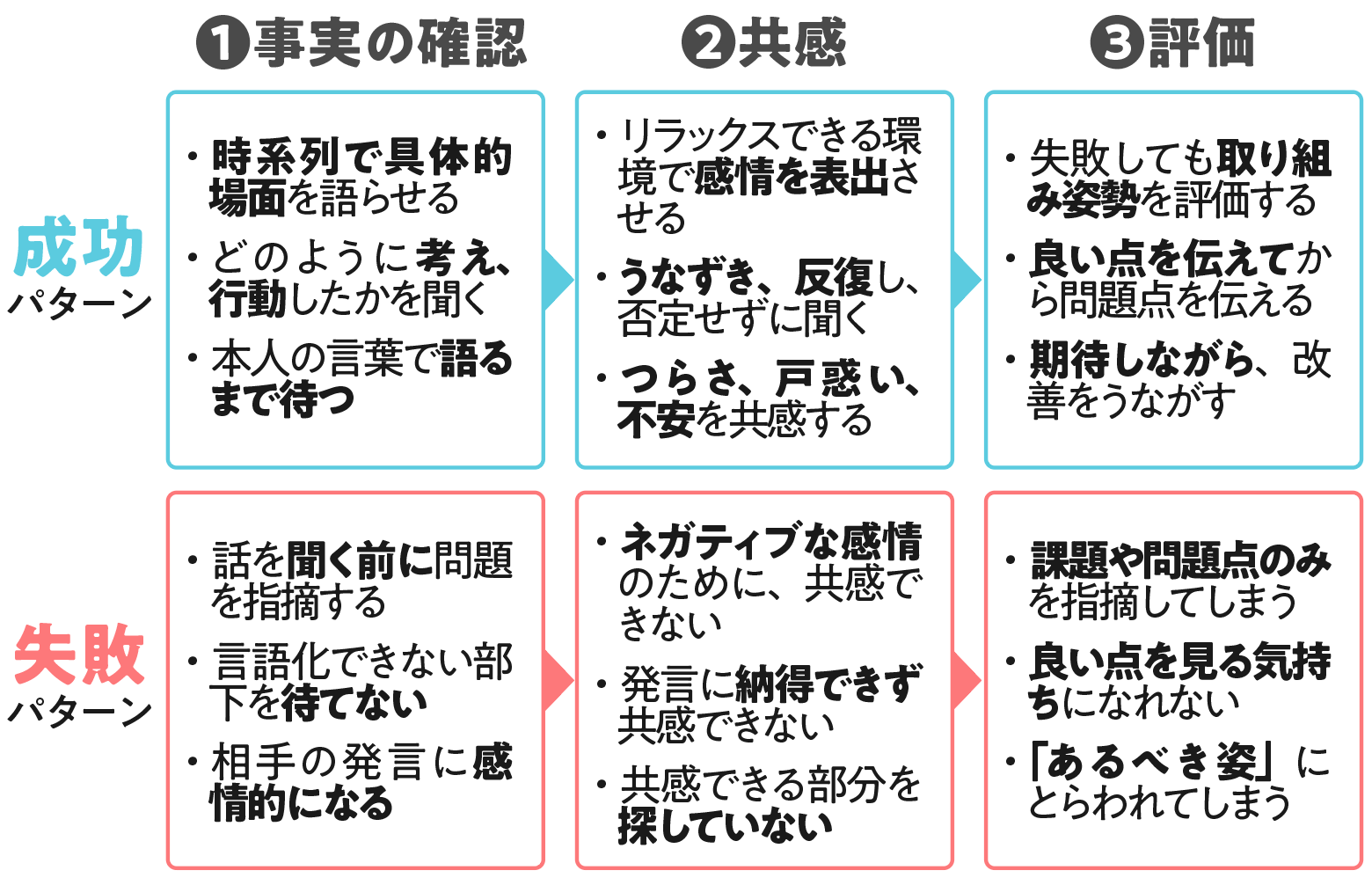

日本における経験学習の第一人者・松尾睦氏(北海道大学大学院経済学研究院教授)は『部下の強みを引き出す 経験学習リーダーシップ』の中で「リフレクション支援」の手法として①事実の確認→②共感→③評価の3ステップを提唱しています。

これは、マネジャーが部下にどのような「リフレクションのさせ方」をすると効果的なのかを示したものです。

マネジャーが部下のリフレクションをサポートするときには、まず「何が起きたのかな?」と事実を確認します(事実確認)。

次に「そのとき、どう感じた?」と質問して部下本人の感情を整理させます(共感)。

この2つのステップを経てから最後に「なぜそのようなことが起こったのか」「今後、どうすべきか」という分析・評価に入ることが重要だと松尾氏は説いています。

それぞれのプロセスにおける成功・失敗パターンは下記の通りです。

<リフレクション支援の成功・失敗パターン>

出典:松尾 睦『部下の強みを引き出す 経験学習リーダーシップ』ダイヤモンド社,2019年

まとめると、リフレクションを支援する際の重要ポイントは次の3つとなります。

①部下の主体性を奪わず、事実を客観的に振り返るためのサポート役に徹する

②感情についても客観的に振り返る(上司の適切なうなずき・反復で冷静に振り返りやすくなる)

③次の新たな一歩を踏み出すための評価を部下と一緒に行う

以上の点に注意してリフレクション支援を行ってみてください。さらに詳しく学びたい方は、以下の書籍が参考になりますのでチェックしてみましょう。

松尾 睦 『部下の強みを引き出す 経験学習リーダーシップ』

5.リフレクションを行う上での注意点

「リフレクションを人材育成に取り入れてみよう」とお考えの方も多いでしょう。

最後に、リフレクションを行う上で注意してほしい2つのことをお伝えします。

①失敗も成功もバランス良く振り返る

②リフレクションのための時間を確保する

5-1.失敗も成功もバランスよく振り返る

リフレクションにおいて重要なことは、失敗も成功もバランスよく振り返るということです。

「失敗の反省」は多くの企業ですでに行われてきたことですが、リフレクションには、成功を振り返り「強みを発見する」という大きなメリットがあります。積極的に成功の振り返りも行いましょう。

ただし、「ポジティブな成功だけに焦点を当てて、失敗はリフレクションしない」というのも、間違った姿勢です。

失敗体験を振り返ることで成功につなげ、その成功を振り返ることでさらなる成功に結び付けるというサイクルが、リフレクションの理想的な取り組み姿勢です。

5-2.リフレクションのための時間を確保する

適切なリフレクションを行うためには、物理的な時間の確保が不可欠です。リフレクションは、慌ただしい業務の合間にできるようなものではないからです。

しかし、日々の業務が優先されて、リフレクションは後回しにされがちです。

そこで、週に1回、月に1回など、業務内容に合わせた適切なスパンで、定期的にリフレクションのための時間を確保するようにしましょう。リフレクションを継続することで、学び続ける習慣が定着していきます。

まとめ

リフレクションとは「仕事の経験を学びに活かすための振り返り」を指す言葉です。客観性と主体性が日リフレクションには必要です。

リフレクションを行う目的は学びの質を高めることです。リフレクションを取り入れることでと、人材の強みを引き出しやすくなり、組織のラーニング力が高まるという成果が期待できます。

リフレクションを取り入れる際には「経験学習モデル」のフレームワークや、リフレクション支援の3ステップを参考にすると良いでしょう。

注意点として、次の2点に留意してください。

①失敗も成功もバランス良く振り返る

②リフレクションのための時間を確保する

リフレクションは、学習する組織を作るためにとても有益な手法です。ぜひ、あなたの職場でも取り入れてみてください。