「スキルマップを作るように言われたがどこから手をつければいいのか?」

「スキルマップを作ることでどんなメリットがあるのか?」

「スキルマップの作り方がわからない」

このようにお悩みでしょうか。

スキルマップは社員の技能力、業務遂行能力を一覧にしたもので、自社の人材にどのようなスキルがあるか把握し、より適切に活用できる手段のひとつです。人材配置、評価、人材育成など幅広く活用できます。

この記事ではスキルマップとは何か、自社に合った作成方法、評価の際の注意点などを説明します。読後にはスキルマップの活用方法について詳しく理解できるでしょう。

1. スキルマップとは

ここではビジネス領域において「スキルマップ」と呼ばれるものが何を指し、どのようなものがあるのか見ていきます。

1-1. そもそもスキルとは何を指すのか

ビジネス領域において「スキル」と使う場合は、おもに仕事に直接必要な、実務で使える技能を指すことが多いでしょう。

例えばPC端末やソフトウェアを使える力はもちろん仕事上に必要なスキルです。

しかしそれ以外にも、

・来訪したお客様と英語で会話をし案内する

・タスク管理など自己マネジメントができる

・同じ職場の同僚とうまくコミュニケーションをとる

など、業務遂行に直接かかわりがなくても実務全体で見たときに必要な能力全般も「スキル」には含まれます。

技能別の名詞を語頭につけて「ITスキル」「コミュニケーションスキル」「語学スキル」など「名詞+スキル」でわかりやすく表すこともあります。

このようにビジネス領域における「スキル」は一般論的な漠然としたものではなく、各企業や組織ごとに必要な項目を選定し、どの程度できればどの評価になるのか、それぞれが判断基準をもっているため、それに沿った内容の「スキルマップ」をつくる必要があります。

1-2. スキルマップの定義

「スキルマップ」とは、在籍している社員・従業員の仕事における「スキル」を可視化したものです。

・その社員・従業員がどんなスキルをもっているのか

・スキルごとの習熟度はどのレベルか

・どの部署に配置すればより能力を発揮でき会社に貢献できるのか

・業務を遂行するにあたり、不足しているスキルや習熟度はどれか

・その社員・従業員が今後どのような目標をもち、どの点を伸ばしていけばよいか

これらがスキルマップを作成することで一目でわかります。

また個々の能力値だけではなく、組織全体の人員配置のバランスも見えるため、部署ごとの人材リソースの偏りがある場合補充の優先度がわかります。例えば専門性の高いキーパーソンが一人しかいないなど、潜在リスクも可視化されます。

1-3. スキルマップの一例

スキルマップは「詳細にその業務を行うのに必要なスキルを分類し、項目別にその人がどの程度のレベルで業務遂行できるのか数字などで評価する一覧表になっているもの」が一般的です。

①スキルマップのテンプレート一例

一方、「どのようなことが得意か、本人の来歴やPRポイント、取得した資格の内容詳細に記載しているもの」は、「スキル管理表」などと呼ばれます。

②スキル管理表のテンプレート一例

(①②引用元:テンプレート祭り https://template-matsuri.com/template/index3.html)

両方を組み合わせて利用すると、より詳細に各人のスキルを可視化でき、管理することが可能になります。

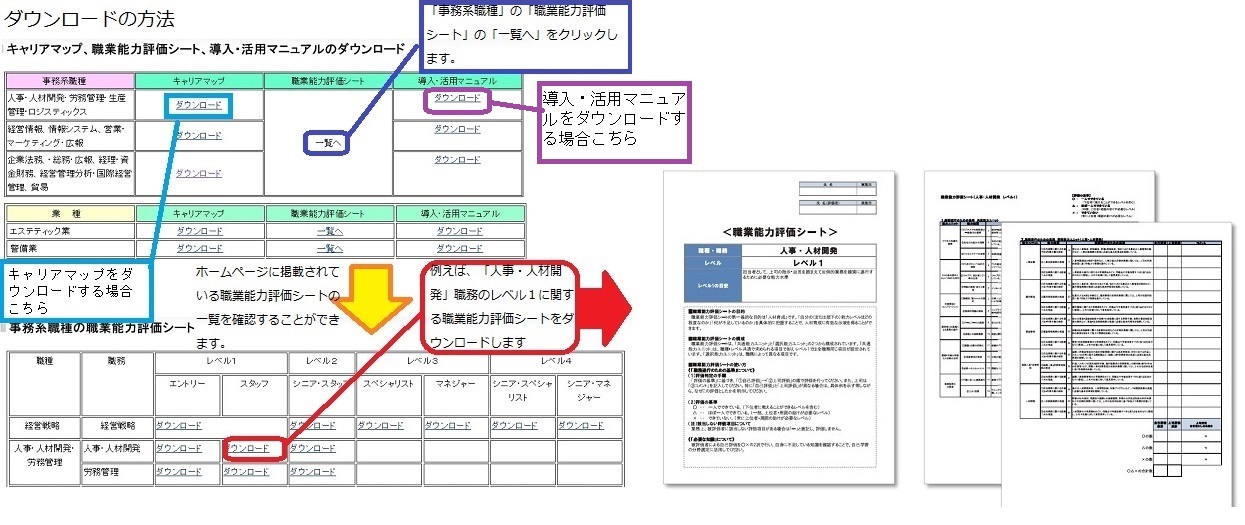

なお厚生労働省ではこの2つを組み合わせて「職業能力評価シート」としています。

③厚生労働省「職業能力評価シート」の一例とテンプレートの選び方

(③引用元:厚生労働省「キャリアマップ、職業能力評価シート及び導入・活用マニュアルのダウンロード」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000093584.html)

厚生労働省にあるテンプレートの項目は「わが国の「職業能力評価制度」の中心をなす公的な職業能力の評価基準(厚生労働省HPより引用)」です。そのため、必ずしもどの会社、組織にもぴったり合うとは限りません。

これらのシートはあくまでもひな形として利用し、自社に合った項目や評価基準を、実際に仕事にかかわり従業員を評価する立場の者が少しずつアップグレードしていく必要があります。

2. スキルマップを作成する7つのメリット

ここではスキルマップを作成することによって得られる、個人と組織全体へのメリットを見ていきます。

2-1. スキルの可視化により公平かつ正確な社員の能力評価ができる

評価は見えづらく曖昧になっている場合も少なくありません。

スキルマップを作成し公開し、共有することで、なぜその社員がこの評価になっているのかを社員本人が公平に正確に知ることができます。

また上司も社員それぞれの評価基準がはっきりするため公正な判断ができ、自信をもって評価することができます。

また、どのスキルを向上させ身につけた場合に、どのように昇格や昇進が可能になるのかも可視化する、という応用的な活用方法もあります。

2-2. 従業員への教育が効率的にでき、効果が上がる

各人のスキルが可視化されることで、自社全体に不足しているスキル、今後強化しなければならないスキルが把握でき、人材育成へ効果的に注力できます。

2-3. 組織において最適な人材配置ができる

社員個々人のスキルを把握できることで、組織内でそのスキルが必要とされている部署に適切に配置することができます。適材適所をすすめることにより、業務の効率化が期待できます。

2-4. 社員のモチベーションがアップする

スキルマップを公開することで、社員自身が自分のスキルを客観的に把握できます。自分の現在のスキルレベルから今後の明確な成長目標やキャリアへの道筋が把握でき、社員のモチベーションアップにつながります。

2-5. 個人や部門、部署ごとの目標が可視化でき業務効率化がかなう

スキルマップから得られた情報を全体で共有することで、個々の社員だけではなく部門、部署ごとの問題や目標が具体的に見えてきます。

ここから、今後その問題についてどのように対処すべきか、どう改善すべきか、そのように会社の業績につなげるかなどの対応ができ、業務全体の効率化へつなげられます。

2-6. リスク管理が容易になる

例えば、業務において重要なスキルを持っている人が突然に休職や退職をした場合、その人の担当している部署の仕事が回らなくなるという事態が起きるリスクが考えられます。このようなリスクを事前に防ぐためにスキルマップを活用できます。

2-7. 検定試験などに活用できる

スキルを洗い出し業務の流れを可視化することで業務内容の基準が明確になるため、それに従った業務検定を構築することができます。この検定試験を利用して、さらに評価レベルの基準にすることも可能です。

また、業務検定試験のためのテキスト作成や、講習にも活用できます。

|

【参考:スキルマップの誤った使い方によるデメリットを防ぐための注意点】

スキルマップは基本的に導入によるメリットのほうが大きいといえますが、使い方によってはデメリットが発生する可能性があります。 ・評価する側に公平性が見られない場合 ・抽象的で可視化が難しいスキルを評価する場合 などでは、どのように対処すべきかを説明します。

(1)社員にはスキルの評価基準を公開する スキルマップの運用においては、スキルの評価基準を誰もが公正に判断できるよう、公平かつ明確な評価基準を設定し、それを社内全体で公開して共有することが必要です。 仮に評価の基準が曖昧な場合、評価される側の社員や従業員が納得できず、ひいてはモチベーションの低下を招く危険性がありません。 評価方法がわかりづらいという現場の意見が聞かれた場合、議論のうえで新たなルールを策定しマニュアル化します。

(2)抽象的で可視化が難しいスキルは細分化する 「マネジメントスキル」「ビジネスマナースキル」など、評価が人によりわかれるスキル項目があると、どのように数値化すべきかは評価する個人の判断や考え方に大きく影響されてしまいます。 このような場合はさらに細かくスキルを細分化し、数字で計測できる状態に項目を設定します。 例えばマネジメントスキルならば ・課題を分析する力 ・進行管理を適切に行う力 ・問題が起きたときの解決力 など、複数項目に分けて数字で表し、複数人数で評価することで、その社員のスキルを標準化し可視化することができるでしょう。

|

3.スキルマップの作成から本格運用までの手順8ステップ

この章ではスキルマップの具体的な作成のために考えなければならない項目を見ていきます。

スキルマップは上記で述べたとおり、厚生労働省の「職業能力評価シート」のテンプレートが業種別に用意されています。また無料でダウンロードできるものなどもあります。

しかし用意されているものをそのまますぐに利用できるわけではありません。何故なら業種が同じでも各企業や組織ごとに必要な「スキル」は細かく異なり、全く同じではないからです。自分の会社や組織オリジナルのスキルマップを作成し、それを使いこなすことで、スキルマップ導入の効果が見られ業務改善などに結び付けられます。

3-1. スキルマップ作成の目的を明確化する

なぜスキルマップを作るのか、どういうふうに活用し、会社をそれによってどう改善したいのか、新しいことができるのか、などを決定します。

3-2. 作成責任者を決める

管理責任部門(人事担当など)がセクションの管理職などにヒアリングし、最終的にとりまとめる方法が考えられます。

ただし、おおまかな部門ごとなのか、現場に限りなく近い部署ごとに用意するのかは組織や業態によって異なるでしょう。

スキルマップの必要なセクションごとに項目は選定し、実際にスキルマップを作製し、上司が部下を評価することで運用となります。

客観的な内容にするため、複数の管理職でミーティングを行いスキルマップに必要な項目を選定し記載していくことになるでしょう。

3-3. スキルマップの項目と階層を決める

厚生労働省では職業能力評価基準の策定について、以下のように述べています。

「職業能力評価基準では、仕事の内容を「職種」→「職務」→「能力ユニット」→「能力細目」という単位で細分化しています。そのうえで、成果につながる行動例を「職務遂行のための基準」、仕事をこなすために前提として求められる知識を「必要な知識」として整理・体系化しています。」

(引用元:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07949.html)

ここでは厚生労働省の職業能力評価シートをもとに、以下の流れで自社オリジナルのスキルマップ項目を決めていきます。

(1)業務内容と、それに必要なスキルを抽出する

業務の内容と量を調査し、それに直接、また間接的にかかわるスキルを洗い出していきます。

実際にかかわる担当部門や責任者などにヒアリングして、仕事の流れ、メインとなる業務、関連する業務などを書き出します。

この時点で厚生労働省のシートを参考にして書き出し、自社でも必要と思われるスキルがあるなら書き加える形をとると効率が良いでしょう。

また逆に、不要なものや表現が合わないものは削除したり改変したりしていきます。

<参考>厚生労働省:「職業能力評価基準の策定業種一覧」

業種横断的な経理・人事等の事務系9職種、電気機械器具製造業、ホテル業、在宅介護業等の56業種が網羅されています。スキル抽出の参考になります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04653.html

(2)スキルマップの階層を整理する

おおまかに、業務の階層を整理します。

まず業務の流れを確認して、行程をいくつかの大きなグループに分けます。その後さらにそのグループを細分化し、必要なスキルをそこに割り振るための階層を決めます。

厚生労働省の枠組み(上図参照)では、「仕事内容の細分化」箇所がこれにあたります。

・職種→職務→共通能力ユニット→能力細目

と分類します。それぞれに複数の分岐があり、それぞれがさらに細目かされていきます。

この階層の名前や分け方は、このとおりにする必要はありません。おおむね3~6の階層にすると評価がしやすく、わかりやすいでしょう。

なお、業務項目ではなく製品ごとに分類する方法もあります。用意したテンプレートと大きく乖離するようであれば、こだわらずに自社オリジナルの分類で問題ありません。

(3)スキルを分類する

抽出しておいた各スキルを業務ごとに、先ほどの階層に振り分けます。

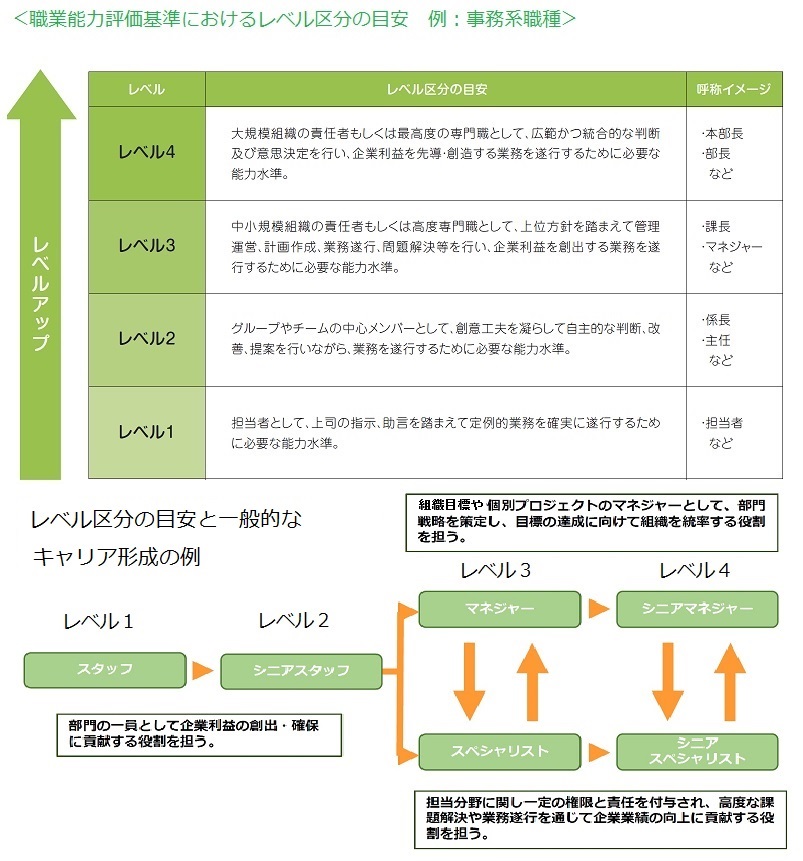

3-4. スキルの評価をするための「レベル」を設定する

(1)評価を何段階にするのか決める

厚生労働省では4段階のレベル区分(レベル1~レベル4)に設定しています。これも自社で3~6のレベルで設定しても問題ありませんが、あまり細かく設定すると評価がしづらく、わかりづらくなります。

(2)段階ごとに自社の職能階級や肩書などの制度と照らし合わせる

自社の職等級や各種制度の段階に合わせ、現実と合わない部分はないか確認し、微調整します。

3-5. 試験導入し、現場の意見を反映させる

本格的なスキルマップ導入の前に試験的に現場に実際に使用してもらい、検証し、修正を行います。必要に応じてヒアリングを行い、不足や不要な項目がないか調べ、スキルマップへ反映させます。

実際に導入してから円滑な利用と定着をすすめるためにこの手順は必要です。

3-6. マニュアルを作成する

スキルマップの使い方、スキルマップの目的、課題の可視化と評価基準を、ここまでの調査やヒアリングをもとにマニュアル化します。

誰が評価するのか、どの部署がスキルマップを管理するのかなども制定します。

また、現在の業務水準と目標水準とのギャップについても記載し、今後の課題として設定します。この目標水準は現状に応じて変更する必要も出てくることが予想されますが、頻繁に変更するのではなく、マニュアル全体の定期的な見直し時期も決めておくとよいでしょう。

3-7. 社員ごとにスキルマップを作成する

出来上がったスキルマップへ個々の社員ごとにスキルレベルを記入します。本人へのヒアリングを行ったり申告書を提出させたりした資料を参考に、直属の上司が各項目ごとにレベルを判断します。

この時点で業務バランスや人材配置の問題点や課題が見えてきたら、今後の業務改善へ検討を開始します。

3-8. 社員への通達・実践・課題の可視化と定着化へ

社員への通達、定着化を図ります。

スキルマップを利用し始めてからも、現場からの意見は常に汲み上げ、より実情にあった内容にアップデートしていきましょう。

4. スキルの評価方法と注意点

実際にスキルマップにスキルを記録し評価する場合、どのようなことに留意すべきでしょうか。ここではそれを説明します。

4-1. スキルレベルを評価する人

すでに述べたとおり、一般的には直属の上司や本人がレベルを判断します。その会社ごとに事情は異なるので、誰がレベル判断を行うのかはあらかじめ決めておきマニュアル化しておく必要があります。

それ以外に、関連する別部門の上司の評価も参考にします。同じ部門内だけだと客観的な視点が失われることがあるためです。

また、普段直接かかわらない上司からの意見は、本人も直属の上司も気づかないスキルがわかる場合があります。例えばコミュニケーションスキルなど、同じ業務を行う狭い範囲の人には気づきにくい部分などです。優れているスキルが見つかった場合、人材配置の変更や多能工としてその社員を育てるなど、新しい可能性が検討できます。

4-2. スキルの評価基準

評価基準は個々の企業や組織、職場や現場によって異なります。厚生労働省ではレベルを4つに区切り、以下のように設定しています。

引用元:厚生労働省「職業能力評価基準の構成-企業において期待される責任・役割の範囲と難易度に定より4つの能力段階を設定

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07949.html

上記は一例であり、各企業や組織ごとにレベル設定は異なります。以下のような考え方をする方法もあります。

レベル1:初任者(業務習得中)。ほかの人のサポート程度ならばできる

レベル2:誰かに教えてもらえばひととおりの流れは理解し、実践できる

レベル3:すべての工程をひとりで担当し責任をもって実践できる

レベル4:自分の業務のほかに、別の業務もできる(多能工スキル)。またほかの人に教えることができる

5. まとめ

この記事ではスキルマップについて説明しました。

スキルマップは「作る」ことが目的ではありません。スキルマップは業務効率化のために使いこなさなければ意味がありません。

人材が適切に配置され必要なスキルを個々の従業員に習得してもらうこと、リスク管理が容易になるなど「なぜスキルマップを作ろうと思ったのか」、迷ったら本来の目的に沿うよう、全体の意識を軌道修正しましょう。

この記事がスキルマップ作成と運用のひとつのヒントになれば幸いです。