スーパーフレックス導入を検討しているが、まだ始まって日も浅いし、どういうものかがよくわからない。自社で導入するにも、企業スタイルによって細かい基準は違うようだし、導入して定着するのかなど懸念が多いかと思います。

そこで今回は、スーパーフレックスに関した

1.スーパースレックス制度の概要

2.スーパーフレックス導入に伴うメリットデメリット

3.スーパーフレックスを導入すべきケース・すべきでないケース

4.スーパーフレックスの導入事例

5.スーパーフレックス制度Q&A

6.スーパーフレックスの導入方法

7.スーパーフレックス導入の注意点

をまとめました。

最後までお読みいただければ、自社の企業風土にあった導入方法の手がかりが得られます。また、導入の是非に関する感触がつかめ、導入の場合は「自分で働き方を決める」という新しい仕事スタイルのランディングにも成功しやすくなります。

スーパースレックス制度の概要

スーパースレックス制度とは?

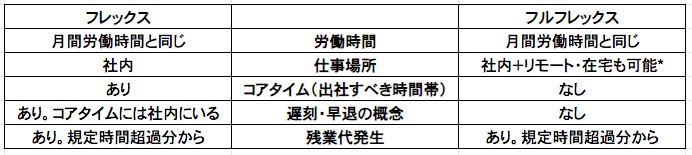

スーパーフレックスとは、従来のフレックス制度からコアタイム「必ず出社しなければならない時間」という概念を取り除いたものです。

上記表を比較してもらうとわかりますが、時間と場所への拘束がなくなるため

- 社員の自主性と計画性を重んじる

- 働く場所と時間を自分で決められる

を両輪にし、社員が自分で労働の仕方を決め、自分で管理をして働くための制度です。今の所、導入している企業も少なくて試験的な段階ではありますが、おおよそ

「会社で定められた月間労働時間の基準を満たせば、その時間内で出社・退社時間などを自分の都合で自由に決められる」

という制度として多くの企業が捉えています。

全てを従業員の自主性に任せることになるため、取り入れた企業は勤怠管理の徹底や業務計画の共有などの整備が必要になりますが、「働き方改革」の旗振りのもと、働く人たちが将来を明るく設計できるように国を挙げて真剣に取り組んでいる制度ですので、今後、企業の大小を問わずに浸透していくことになるでしょう。

スーパースレックス制度が出来た社会背景

フルフレックスができた社会背景を知るには、日本の現状を理解する必要があります。フルフレックスが採択される大きなきっかけになった「働き方改革」は

- 労働生産性の向上

- 長時間労働の是正

- 非正規雇用の格差改善

を目指した政府主導の取り組みです。このように働き方を改革をしなければならない重たる理由として、日本の将来には「少子高齢化に伴う人口構造の変化」という早急に解決すべき大きな課題が立ちはだかっていることがあげられます。具体的には

- 日本を経済的に支える労働人口が減る→日本人の4人に1人が65歳以上の老人になる

- 寿命が延び、医療費と年金費用が増大する→少子化により労働人口(納税者)が減るのに、国家支出が増え続ける構造 【参考:令和元年版高齢社会白書(全体版)】

という現実があり、これらは国家存続に関わる非常に深刻な問題です。

従来の日本経済は「長時間・企業戦士として働ける男性」が支えることを前提としてきましたが、今後、労働人口そのものが減少することがわかっている以上、従来のやり方では日本経済そのものが立ち行かなくなるところまできてしまいました。

そこで、政府は課題解決の中長期ビジョンとして

- 育児中の女性

- シニア層

- 家族の介護をしている人

- 時間に制約のある人

- 治療が必要だが働く意思のある人

など、様々な制約があるけども労働する意欲のある人たちが安心して働ける環境を整備し、労働人口を確保することを目指しています。主にこれらの人たちが職場環境に左右されずに積極的に働き続けることができるように、柔軟なワークスタイルにしたものがスーパーフレックスです。

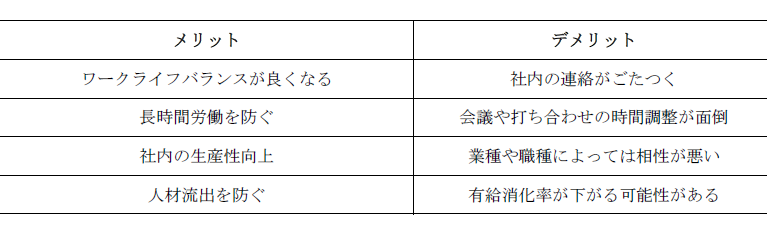

スーパーフレックス導入に伴うメリットデメリット

ここでは、スーパーフレックスを導入したことによって起きるメリットとデメリットついて説明します。表の下に、説明がありますので参考にしてください。

メリット

|

こんな人が使うとメリットがある ● 子育て中のワーキングママ・パパ 保育園や幼稚園の送り迎え・急な怪我や発熱などにもフレキシブルに対処可能 ● 介護中の人 親の介護を家族と共にしながら、バランスの取れたライフプランを立てられる ● 仕事のボリュームに波がある人 忙しい時は詰めて遅くまで仕事・閑散期は早く帰って趣味に没頭できる ● 家が遠い人 通勤ラッシュを避けて座って通勤・読書や勉強もできる ● 病気治療しながら仕事している人 体調に合わせて無理なく仕事をしながら治療もできる |

ワークライフバランスが良くなる

スーパーフレックスを取り入れると、社員のワークライフバランスが整い、心身ともに健康で健全な状態になっていきます。

会社の規模にかかわらず、社員の中には、育児中・介護がある人・本人が病気治療中など、それぞれ事情を抱えている人が大勢います。実際問題、

- 子供の送り迎え(保育園・幼稚園・塾・習い事)

- 親の通院の付き添い(通院・ケアセンター・送迎車の立会い)

- 自分の治療のための通院(検査・治療・薬待ち・お金の工面)

などをしながら下記の家庭での日常業務をこなし

- 家事(掃除・洗濯・買い物・料理・整理整頓)

- 育児(お弁当・食事・お風呂・トイレ・しつけ・読み聞かせ・寝かしつけ・勉強を見る・話を聞く・遊んであげる)

- 介護(食事管理・食事介助・風呂とトイレの介助・ヘルパーさんとの連絡・車椅子・ベッド周りの世話・ほか)

同時に自分の健康管理もしながら、会社が決めた勤務時間通りに出社退社をして生産性を求めて働くのは、物理的・精神的にも非常に無理があります。

スーパーフレックスを導入すると、

- 各自が家庭や子供などの必要な用事を済ませてから出勤する

- 急な熱や怪我などにも、フレキシブルに対応できる

- 家族が大変な時は、在宅勤務に切り替える

- 子供のお迎えのために早めに退社して家庭を大事にする

- 具合の悪い時には無理をしないで休む

- 休日には仕事をしないで、自分や家族がリラックスする時間にする

ということを、自分で選択して設定できるようになります。その結果、肉体的・精神的ストレスが減るため、より、健康的で健全なライフスタイルが送れるようになれます。

社内の生産性向上

スーパーフレックスを取り入れると、結果的に社員の生産性が向上します。例えば、

- 朝晩の満員電車での長時間通勤

- 遅い時間のミーティング予定に合わせた長時間労働

- 土日出勤による時間外労働

などは、一時的に生産性が上がったとしても、長期的に見ると疲労やストレスの元凶となり、社員のパフォーマンス低下につながっていきます。

スーパーフレックスならば、自分で労働時間を調整し、無理のない働き方が自主的・自覚的に選択できるため、個人にとって最も効率の良い働きかたを自分で追求できます。そのため、常に自己最高のパフォーマンスを発揮しやすくなり、生産性の向上に繋がります3

人材流出を防ぐ

スーパーフレックスを取り入れると、優秀な人材の流出に歯止めをかけることができます。

例え能力がある優秀な人であっても、子育てや介護で物理的に会社員を続けるのが難しくなり、離職せざるを得ないケースというのは少なくありません。今後、少子高齢化が進む一方の日本を見据えると、この傾向はさらに強くなるでしょう。

スーパーフレックスを取り入れると働く時間と場所の自由度が飛躍的に高まります。人生の大きなイベントに左右されない柔軟な働き方ができる土壌が企業内にあれば、社員は安心して働き続けることができます。

デメリット

|

こんな人が使うとデメリットがある ● 社外の人と会うのが多い役職 取引先が同じ制度を利用していない場合は、旧制度の会社時間に合わせるしかない ●会議やプレゼンが多い部署 参加者の都合が調整できず、会議日程が決まらないこともある。顔を合わせる機会が減る ● 自己管理が出来ない人 仕事が遅い、段取りが悪い人の場合、仕事の進捗が悪くて迷惑かける可能性がある |

社内の連絡がモタつく

スーパースレックスにより、社員同士の連絡がモタつく可能性があります。これは、従前のように社員が決まった時間に決まった場所にいないために起こります。コミュニケーション不足と呼べるものですが、その原因が今までとは違います。

導入前には、あらかじめ全社員に

- メール⇒社内メールや添付書類をいつでも見られるネット環境と共有設定

- チャット⇒SNSツールなどでカンタンな質問にはすぐ対応ができる状態。グループチャットなどにより、情報共有を兼ねたコミュニケーションが随時取れ、その場にいない人もオンタイムで情報更新ができること

- スマホ⇒外部にいても、必ず連絡が取れる社用スマホを持たせる

など、「情報共有」と「連絡が取れる」仕組みを万全にしておく必要があります。

会議や打ち合わせの時間調整が面倒

それぞれが来たい時間に出社するのがスーパーフレックスですので、会議や打ち合わせの時間調整が大変になります。

全員参加を目指すよりも、WEBやチャットを使った遠隔参加も受け入れる柔軟な考えと、それを支えるシステム構築が必要です。

また、いかにスーパーフレックスを導入していたとしても、取引先がスーパーフレックスを利用していない場合は、従前通りの会議時間や進行になることも忘れてはなりません。

業種・職種・人によっては相性が悪い

スーパーフレックスは業種や職種によってはうまく使いこなせない可能性があります。

例えば、日本企業は平均的に9〜17時営業です。スーパーフレックスを導入している会社に、平均的な運営をしている会社から電話連絡や訪問があっても、スーパーフレックスの担当者はいつも不在で連絡がつかないということもあり得ます。

弊社はスーパーフレックス制度ですと説明をしても、たび重ねれば、会社の心証そのものが悪くなり、取引を見合わせる企業もあるかもしれません。

特に、営業・広報・広告などの社外取引が多い業務の担当者は、スーパーフレックスを利用することで業務の進行に支障をきたすことがあります。

また、あまり喜ばしくないことですが、自己管理能力が低い人にとって、スーパーフレックスは会社が「怠ける理由」を与えることになってしまい、生産性を下げる可能性があります。

有給消化率が下がる可能性がある

スーパーフレックスは労働時間の管理を社員が自分でできますので、「半休」「有給」を利用した労働時間や業務進行の調整が減っていきます。その結果、有給消化率が下がってしまう可能性があります。

例えば、今までは子供の父兄参観・面談・急な子供の引き取り・自分の通院時間などで半休や有給を使いながら周りに迷惑がかからないように調整してきた人たちは、スーパーフレックスがあれば、月間労働時間の中で時間調整をすれば良いことになりますので、有給を使う必要がなくなります。その結果、有給消化率が下がる可能性があります。

ただし、有給は別の法規制による消化義務がありますので、別途、有給取得と消化に関する管理と利用促進が必要になります。【厚生労働省 労働時間・休日労働時間休日 36協定】

スーパーフレックスを導入すべきケース・すべきでないケース

ここでは、スーパーフレックスの導入をすべき背景と、避けたほうが良い背景に分けて説明をします。

スーパーフレックスを導入すべきケース

職場の構成員・チーム数が多い

職場の人数が多い、またはチームメンバーが多い職場ではスーパーフレックスを積極的に導入すべきでしょう。スーパーフレックスによる出退勤の時間差があっても、人の多い職場であれば互いに役割を補完しあって業務に大きな偏りが出ないからです。

例えば、電話対応、かんたんな窓口対応などは、人の少ない職場で人数が減ると業務に支障が出ますが、人の多い職場であれば問題なく遂行できます。

時間の融通がききやすい仕事内容

業務内容が、何時から始めても進捗に大きく影響しないのであれば、スーパーフレックスを導入すべきでしょう。

例えば、すでに加入した会員管理、定例の事務仕事など、朝8時に始めても11時に始めても大きな影響がないならば、社員が通勤しやすい時間を選んで出社する方がストレスが少なく、結果的に業務効率の良い職場になります。

業務フローに波がある仕事場

スーパーフレックスは、業務フローに波がある職場にも向いています。例えば、仕事が集中する時期と、閑散期とに別れているタイプの職種や職場は、スーパーフレックスを利用することで社員がメリハリのついた仕事と、ライフワークバランスを得ることができます。

例えば一月のうち、納期時期には集中して仕事をしてもらい、それ以外の時期には持ち場の仕事が終わったら自由に退社をしても良い、という風にできるのがスーパーフレックスです。これを、四半期単位、年単位でも就業規定と労使協定に盛り込めば、大きな期間のくくりでも活用が可能です。

従来のように、用がなくても「勤務時間だから会社にいなくてはならない」「社則だから朝礼に出なくてはならない」などの拘束がなくなるため、社員が自己管理をしながら生産性の高い仕事を追求することができます。【厚生労働省 労使協定サンプル】

スーパーフレックス を導入すべきではないケース

そもそも職場の構成人数が少ない

スーパーフレックスを導入すべきでないというよりも、導入してもうまく現場が回りません。例えば、一人休んだだけで現場が回らなくなるほど人が足りない仕事場では、スーパーフレックスを導入してもその利点を生かすことができません。

複数部署と一緒に進行させる業務が多い仕事場

規模の大小にかかわらず、複数部署が連携し、参加メンバーが多く揃わないと仕事の進行が滞る職場にも、スーパーフレックスは不向きです。

例えば、専門技術を持った人がいないと作業が全く進まない、または作業許可が降りないような職場でスーパーフレックスを導入すると作業効率が落ちてしまうため、この制度の良さを活かすことができません。

大掛かりなプロジェクトがある

大掛かりなプロジェクトがある場合は、その部署に限ってはスーパーフレックスの利用が不向きになります。理由は、大きなプロジェクトにはたいてい、厳しい納期があり、チーム全体で厳しい進捗管理をしないと達成が難しいからです。

スーパーフレックスはその性質上、決まった時間に人を集めるのが難しいため、業務連絡や申し送りが後手に回りやすく、結果、進捗管理に遅れが出る可能性が高まります。

大掛かりなプロジェクトは複数のチームや部署が複雑に重なり合って仕事をしますので、ある程度決まった時間帯に足並みを揃えた動きが必要になります。

スーパーフレックスの導入事例

日本の大企業で、すでにスーパーフレックスを取り入れている企業の具体例を2社、紹介します。

味の素株式会社

- 従業員数:3,484人

- 取り組みイメージ:「一人ひとりの成長と企業の継続的な発展を通じて、企業を構成するすべての従業員の豊かで実りある人生の実現と、社会の発展に貢献する」

導入時期>

2008年から独自の取り組みを開始し、今年で10年目。最初は労働時間の短縮から始まり、徐々にペーパーレス化・フリーアドレスなどによる「どこでもオフィス」化に成功しており、現在では、完全リモートワーク・テレワークが定着しています。

気をつけたこと>

味の素では組織内でスーパーフレックス定着のために、主に新しい制度と習慣に対する、心理的な抵抗を大きく取り除くことに力を入れました。例えば、

- 上席は週一回、社外で仕事をすることを義務化し、部下が制度を利用する心理抵抗をなくした

- 全社で一斉にテレワーク・リモートワークを実施し「みんながやってる空気」を出した

- 社宅オフィスの設置し「本当に会社に行かないでもいい」ことを体験で理解させた

- 社外サテライトオフィスを設置し、会社まで来なくても仕事ができることを証明した

- 社内サイトを立ち上げ、常に書き込み意見を吸い上げ、反応を見ている

このように、新しい制度を導入する時にもたつきがないよう、「こうするんだよ」という具体例と環境を用意して、実際にやらせることで、社内に迅速にスーパーフレックスが定着していきました。現在も、「速く決めて速くやる」ことをモットーに、改革を続けています。

【参考:味の素株式会社 人事部 働き方改革~味の素流「働き方改革」】【参考:味の素株式会社 常務執行役員 藤江 太郎 働きがいと生産性向上への取り組み】

ソフトバンク株式会社

- 従業員数:約10,000人

- 取り組みイメージ:「ソフトバンクでは働き方に関するスローガンとして「Smart & Fun!」を掲げており、ITやAI(人工知能)を駆使して、全社員がスマートに楽しく働くことを目指す。スーパーフレックスという人事制度導入は、その実現に向けて実施するもの。

導入時期>

スーパーフレックスへの取り組みは2017年からです。働く時間を自由にする試みとして、「組織・個人としてより効率的な時間帯で働くことで成果の最大化出すことが目的」であり、社員のパフォーマンスを最大化することを狙っています。

気をつけたこと>

典型的なトップダウン型組織のため、今日までも新しい取り組みが頻繁に行われて来た経緯があります。

そのため、ソフトバンクの場合は1万人の社員に一斉にドン!とスーパーフレックスを即日から使わせており、事前告知はあっても、ソフトランディング期間などは特に設けていません。別の言い方をすれば、導入された制度を躊躇なく使える「自由な空気感」がすでに社内にあります。

また、スーパーフレックス導入に伴い、現在、子育て・介護の人が使える週一回在宅勤務を、試験後、在宅回数の増加と対象社員の範囲を広げる予定があり、社員が自分の生活を崩さずに、仕事に集中できる環境作りに力を入れています。

これらの制度を社員が躊躇なく使っていることから、ソフトバンクには、より自由な働き方を求めている人材が集まる傾向のある企業であることが伺えます。IT企業らしい、スーパーフレックスを含めたあらゆる「働き方の自由化」を追求しています。

【参考:ソフトバンクテクノロジー 働き方改革(メリハリある勤務・休暇制度)】【参考:プレスリリース 新たな人事制度の導入により働き方改革を推進】

スーパーフレックス制度Q&A

本章では、スーパーフレックス導入に関してよくある質問をQA形式でまとめました。

Q1:スーパーフレックスになると残業代はつかないの?

A:つきます。スーパーフレックス は月間で規定労働時間を働くという働き方ですので、残業時間は、規定労働時間を過ぎた部分からになります。

Q2:スーパーフレックスは社員は全員使わないとならないの?

A:いいえ、利用は自由です。スーパーフレックスは制度として就業規則になるだけで、今まで通りの働き方や時間サイクルのままでいるのも「自由」です。

Q3:パートや派遣社員・契約社員はスーパーフレックス使えるの?

A:就業規則によりますが、原則、雇用形態による決まりはありませんので、どのような雇用形態でも適用はできます。ただし、18歳以下には適用ができません。詳細は、就業規則を確認しましょう。

Q4:ノー残業デーはどうなるの?

A:スーパーフレックスを採用すると、ノー残業デーは無くなります。スーパーフレックスは「この時間内は会社にいてね」という概念がない働き方ですので、全員が同条件で「残業」になる時間帯が会社に存在しなくなります。

Q5:毎日在宅勤務なら、もう出社しなくてもよくない?

A:全ては就業規則によります。ただし、テレワークは国家推進事業なので、そのような働き方を採用する企業も出てくる可能性があります。ただし、会議などには出席要請・企業によっては就業規則がありますので、それに従うことになります。

Q6:もしかして出社しないでお洒落なカフェでテレワークでもいいの?

A:企業の就業規則によりますが、禁止されていなければOKです。

Q7:労働者の時間管理は会社側はどうやって把握するの?

A:スーパーフレックスはフレックス制度からコアタイムを抜いたものなので、基本の管理方法は従来と同じです。細かな時間管理は個人でしてもらい、月間労働時間の管理を会社が把握します。半休の扱い、有休消化の扱いなどに関しては、就業規則が決まる前に、労使協定で話し合う必要があるでしょう。

スーパーフレックスの導入方法

本章では、スーパーフレックスの導入方法を説明します。

基本は、フレックス制度の導入方法と同じです。以下を、ほぼ同時に行います。労使での話し合い

まずは、会社側からスーパーフレックスを導入する旨を労働組合に持ちかけます。主な話し合いの内容は

- 対象となる労働者の範囲

- 清算期間

- 総合労働時間

- 1日の労働時間

になります。

その他、企業によって独自の取り決めが必要な場合があります。現場責任者および、前任者・以前にフレックス制度を取り入れた時の経緯なども含め、労使間でよく話し合いましょう。

労使協定の締結

1を元に、労使協定を明確に取り決め、締結します。

就業規則と届出

就業規則を作り労働基準局へ提出します。

【参照:厚生労働省 変形労働時間の概要】【参照・厚生労働省 フレックスタイム制導入の手引き】

7.スーパーフレックス導入の注意点

本章では、スーパーフレックスを導入する場合の注意点について触れたいと思います。

労使で揉める可能性アリ

労使協定の前段階で揉める可能性があります。かつてフレックス制度を取り入れた企業は多いかと思いますが、今回は国をあげての「働きかた改革」という点が以前と大きく違うところで、企業としても「採用」に向けて強く推していく必要性があります。

しかし、現場の社員からすれば、従来の就業規則の概念そのものが変更されるわけですから、混乱をしたり、自分の将来にどういうことが起きるのか把握できずに、大いに戸惑いを感じるのは当然です。

対応策としては

- 会社からの事前説明会による説明と、質疑応答の時間などを設ける

- 個別での制度に関して詳細な相談・説明などのケアをする

- 労働組合の幹部を通じ、何度でも説明をしてもらう

- 専用サイトを開設し、自由に質問や書き込みをさせ、社員の状態を把握する

など、「本制度が自分たちにとってメリットのあることである」ことが納得・理解されるまで、根気よく、丁寧な対応が必要になるでしょう。この辺りの手間を省いて強引にことを進めると、労使協定に入る前の段階で、過半数が取れずに進捗が遅れる恐れがありますので、十分な準備をしましょう。

鶴の一声ないと難しい場合も

社長・会長などの鶴の一声が必要な場合があります。長い歴史を持つ企業ほど「風習」「慣習」「社風」にこだわりがあり、変えることへの抵抗も強いものです。

スーパーフレックスという完全に自由な働きかたを取り入れることへ、頭で理解しても、強い心理的な抵抗がある古参社員も多くいた場合、鶴の一声がないと採用が難しくなるケースがあります。

現場のもたつき

2章でも触れましたが、しばらくは現場がもたつきます。スーパーフレックスなりのやり方が現場で定着するまでは、「同じ時間に同じ場所に全員がいない」ことが原因で起きる、小さなトラブルの連続です。

可能な限りシミュレーションをして事前の対応策を考えておくことと、その穴を埋めるためのツールなどを積極的に活用するようにしましょう。

導入前には、あらかじめ

- メール⇒ネット環境の整備⇒メールや添付書類をいつでも見られるネット環境と共有設定を準備する

- チャット⇒社内ツールなどでカンタンな質問にはすぐ対応ができる状態にする。グループチャットなどで情報共有を兼ねたコミュニケーションが随時取れ、その場にいない人もオンタイムで情報更新ができること

- スマホ⇒社外にいても、必ず連絡が取れる社用スマホを持たせる

など、オンタイムな「情報共有」と「連絡が取れる」仕組みを万全にしておく必要があります。また、想定されるトラブルは企業の社風やビルの構造によっても異なります。企業内の専門部署などと連携を取り、綿密なシミュレーションをしておくことをお勧めします。

恩恵が全員なわけではない

こちらも2章のデメリットで説明した通り、万人向けの制度とは言えません。ただ、大きな視野に立った上での「働き方改革」ですので、日本人の働き方の潮流はフレックスからスーパーフレックスへと移動しつつあります。

全員が率先して「生産性をあげる」ことを目的にする

スーパーフレックスは、働く人を応援していく制度ではありますが、最終的には働きかたの変化により、社員の負荷が減って、長期的生産性が上がっていくことが目的です。このことは、社員全員がよく理解しておく必要性があります。

性善説の考えであることも頭に入れておく

スーパーフレックスは性善説的な考えです。日本人が勤勉で約束を守り、拘束をせずとも自分の業務を全う出来る、という前提での制度です。ですが、中には、これを悪用して怠慢な勤務態度になる社員がいることも否定はできません。

従前の勤務時間と違い、リモートの状態で何をしているかは把握ができず、かといって社内に拘束をすることもできませんので、「サボる人間もいる」ということは頭に入れておきましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。スーパーフレックス について下記のように調べてまとめました。

- スーパースレックス制度の概要

- スーパーフレックス導入に伴うメリットデメリット

- スーパーフレックスを導入すべきケース・すべきでないケース

- スーパーフレックスの導入事例

- スーパーフレックス制度Q&A

- スーパーフレックスの導入方法

- スーパーフレックス導入の注意点

働き方改革を推進している日本政府の大きな潮流の中、社員個人のライフイベントに合わせ、自在に働き方を変えられるスーパーフレックス制度は、少子高齢化を前提にした日本において、労働人口を確保しながら生産性をあげられる方法の1つとして、注目すべき制度であることがお判りいただけたかと思います。

今後は、より多くの企業が、その企業風土にあった方法で取り入れていくかと思われます。ご検討の一助になれば幸いです。