チームビルディングゲームとは、企業内で起りうる類似的経験を「ゲームを通じて体験させる」ための研修技法で、ゲーム研修・チームワーク研修と呼ばれることもあります。しかしながら、どのゲームを選べば、必要な人材が育ち、自社の問題がクリアになっているのかわからずにお困りではないでしょうか。

そこで、今回は、数あるチームビルディングゲームの中から、どのゲームが自社に必要なのかを判断するために

1.チームビルディングゲームが満たすべき3つの条件

2.チームビルディング5タイプと各タイプ別のオススメゲーム

3.チームビルディングゲームで注意すべきこと3つ

をまとめました。最後までお読みいただければ、自社の課題にぴったりのチームビルディングゲームの選択ができると同時に、チームビルディングゲーム研修を通じ、いかにして、ただのグループが「チーム」になっていくのかもご理解いただけます。

1.チームビルディングゲームが満たすべき3つの条件

本章ではチームビルディングゲームが満たすべき3つの条件についてまとめています。チームビルディングゲームは主に研修で使われますが、普通の研修スタイルと比較すると

- 実際に思考する環境が作れる

体と頭を同時に動かす「ゲーム」要素が強いので、実際のビジネス現場で起きる出来事と同じように、自分の頭で考えて行動する環境があります。 - 経験学習ができ、熟練者の回答を近くで理解できる

チームで動きますので、年齢や肩書きに関係なく、ゲームに必要な役割を分担してコミュニケーション主体でゲームが進行します。普段の仕事場では見ることのできない先輩や上司の判断力や考え方を実地で経験ができます。

という2つの強みがあります。このような特徴を最大限に享受するために、チームビルディングゲームには以下の三要素が入っているのが理想です。

<要素1>効果測定ができる

チームビルディングゲームは研修=学習ですので、チームビルディングの効果測定とは「評価」を指します。チームビルディングゲームの効果測定は以下のようにして、学習の定着率を研修以前と比較します。

- 知識取得・・・テストにより「知識量」の増加度合いを測る

- モチベーションアップ・・・研修後の「行動」が変わったかで効果を測る

- 業績があがる・・・組織への「貢献度」で測定します。

効果測定で問題になるのは、チームビルディングゲームを導入する企業側が、何を測定して欲しいのかが具体化されていない場合です。例えば

- 「いい感じの新人が育って欲しいなあ」

- 「中堅には手応えを感じる社員になって欲しいんだ」

など、言いたいことはわかりますが、イメージ優先でいると効果測定はしにくくなります。このような場合は、この企業における「いい感じ」「手応え」が具体的にどのようなことなのかをもっと絞っておく必要があります。

例えば

- 「いい感じの新人が育って欲しいなあ」

- 具体化→新人らしい行動ができること

- さらに具体化→研修後、新人らしい「挨拶」「態度」を現場でしていたかをチェックする

- 「中堅には手応えを感じる社員になって欲しいんだ」

- 具体化→中堅らしい責任のある仕事を持たせる

- さらに具体化→重責に耐えつつチームの「目標達成」をクリアするかをチェックする

などが測定の対象になります。また、効果測定には上記のような具体的な内容以外にも、

- 頷き回数

- 発言(つぶやき)回数

- 挙手回数

などが使えます。これらは、後日のインタビューやビデオチェックなどで測定ができます。各部門で良い業績を出す人物との比較が可能なため、チームビルディングゲーム中にどのような行動をする社員に注目すべきかがわかります。

<要素2>気づき・深い学びがある

チームビルディングゲームは「ゲーム」なため、勝敗があります。勝ては嬉しいし、負ければ悔しい、チームビルディングゲームは、このように感情記憶が伴う学びであるため、強く脳内記憶に残る学習方法になります。今後のビジネスで、ゲームで体験した時と似たような感情を思い出した時に、学んだ内容を喚起しやすくなるため、学習効率の良い学び方です。

また、チームを組んだメンバーに対しての感情的な親和性が高いため、同じチーム内の人間が得た気づきをシェア・観察しながら他メンバーの気づきも自分の学習経験として生かすせます。こちらも同じく、感情と結びついた学習記録となるため、ビジネス現場に出たあと「あの時、Aさんはこんなことを言っていたな」など、状況や対処方法を強く喚起できる学びとなります。

【参照:論文 電子技術総合研究所 Electrotechnical Laboratory 感情記憶システムの構想】

【参照:論文 文教大学 登張真稲 協調性とその起源】

<要素3>実務へと行動化できる

チームビルディングゲームで実務に近いゲームを選べば、即・実務に生かすことができます。前提として、実務がある程度は実行できるだけの基礎知識が必要になりますので、最初に知識学習をし、その後、実務再現式のゲームを選ぶのがオススメです。

例えば、財務部門の新人に対し

- 午前:知識と専門用語学習

- 午後:午前に覚えた知識を使って、実務ゲームをする

などは、大変効果があります。午後の設問には、ちょっと難しい(意地悪な)課題を出すのが効果的です。何故ならば、ゲームであれば失敗をしても大丈夫という安心感があるためか行動化へのハードルが低く、自分とチームの知識を応用してなんとか乗り切ろうとするチームビルディングにとても適しているからです。

また、ゲームでミスをした経験から学んだことは、ただ暗記していた時よりもリアルに記憶されますので、現場では同じ失敗を繰り返さないようになります。このような実務を模倣したゲームを取り入れながら、現実にはどうあるべきかを教えると、経験則としての学習が定着します。

【参照:論文 電子技術総合研究所 Electrotechnical Laboratory 感情記憶システムの構想】

【チームビルディングゲームの反対は講義ではなくOJT】

チームビルディングゲームには、室内でゲームをしながら動き回るイメージがあるため、どうしてもその反対は静かに座って勉強や暗記をすることだと思いがちですが、チームビルディングゲームの反対は、座学や講義ではなく、「OJT」です。

「OJT」とは、職場で実際の実務をさせながら行う職業教育訓練のことで、企業内トレーニング手法の1つです。例えば、事務職であれば、まだ研修中でも実際にオフィス事務(電話に出る、資料を作るなどの簡単な事務作業をする)を教えて現場に出させて仕事体験をさせます。営業職であれば、まだ名刺もない状態で上司と一緒に得意先への営業に同行します。

OJTには、半人前の状態でも現場体験が出来て職場に慣れるというメリットはありますが、ビジネス業務中に教育もするという担当者への大きな負担があるため、OJTはトレーニング科目の進行と理解が遅い傾向があります。また、サポートする担当上司や先輩の教えたことにバラつきがあるため、企業が教えたい一律なトレーニング内容が入りにくいという難点もあります。

上記に比較すると、実地に似せたゲームや、現場シミュレーションを駆使したチームビルディングゲームが、いかに短期で正確な学習効果をもたらすかが理解できるかと思います。

【参照:ウィキペディア OJT】

【参照:論文OJT を指導するために必要なコミュニケーション能力・知識・経験が指導方法に与える影響】

2.チームビルディング5タイプと各タイプ別のオススメゲーム

本章では、たくさんあるチームビルディングゲームの中から、どれを選ぶべきなのか、その選び方をまとめました。結論からいうと、自社がチームビルディングゲーム研修を通じて、参加者に何を学ばせたい(自社が得たいもの)を主軸に選択をします。

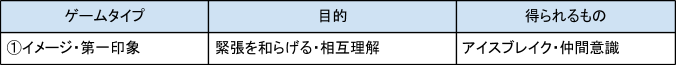

チームビルディングゲームを通じて得られるものを大まかに5種類に分けましたので、そのゲームタイプと得られるものを比較してみましょう。

①イメージ・第一印象タイプのゲーム

①イメージ・第一印象タイプのゲームは、研修導入場面や新しいチームが組まれた際、参加メンバーがまだお互いをよく知らない状況で、自己紹介を兼ねてお互いを理解していくのに役立ちます。

1)ゲームタイプ

ペア〜グループ・小さな室内でも行えます。

2)対象

全ての社員が対象。

新人同士など横の繋がり、チームで縦の繋がりとも、アイスブレイクができます。

・新入社員~若手社員

・中堅社員

・管理者層

3)得られるもの

1.互いに知らない者同士の、よそよそしさ・会話の堅さ・心の壁が取れて打ち解ける

2.最低でも、自分たちが同じチームの仲間であることが理解できる

3.相手がどういう人物なのかを短時間で把握することができる

4)適しているゲーム

【無料】自己紹介ゲーム

A4用紙などにあらかじめ用意されたお題に沿って自分で答えを書いておきます。例えばお題が

・出身地

・家族

・住んでいる地域

・好きな食べ物

・嫌いな食べ物

・好きな動物やペット

・趣味

・こんな性格です

・得意なこと

・不得意なこと

・実は私◯◯なんです

など。それに沿って決められた時間内にペア、またはグループになってお互いに自己紹介をしていき、全員が紹介しあうまで続けます。自己紹介をされている側は、聞いている時に自分が感じたことなどを記載していくこともあります。

これはお見合いパーティなどでよく利用される方法で、短時間で自己紹介ができ、共通の話題と気の合う人を探し出すのに適しています。自己紹介が終わった後に15分くらいのフリートーク時間を作ると、さらに打ち解けていきます。

・対象人数:10名程度

・所要時間:30分程度

・必要なもの:A4紙を3−4枚×人数分 ペン・テーブル・椅子

【有料】イメージ交換ゲーム

ワークシートに自分以外のメンバーの第一印象を記入していき、あとでお互いにそのイメージを交換・公表しあうゲームです。

第一印象が人によってどれほど違うか、同じか、など自分の人の見方の癖・人との感じ方の違いを理解するゲームです。自分が人からどうみられているのかを客観的に知るきっかけにもなります。

インストラクションガイドのついた有料版があり、一度キットを得た後は、自社で運営ができます。

・対象人数:6〜30名程度

・対象人数:6〜30名程度

・所要時間:90分程度

・必要なもの:ワークシートなど

・外注費用:キットで10,200〜44,000円程度(フルキット 例:産業能率大学)

【参照:印象交換ゲーム サンプルPDF】

5)適した課題

・メンバーに緊張や壁・遠慮がある

・偏見をとる、先入観をなくす

・人を見る目を養う

6)導入事例

・株式会社メルカリ

・業種:ネットサービス

・導入ゲーム:無料 自己紹介ゲーム

・問題点:

急成長中のメルカリでは、人の出入りが激しく、今までのような普通の自己紹介ゲームでは形式通りに過ぎてしまい、結局、誰が誰だかわからないままで配属が決まり、その後は一度も顔を合わせないなどが頻発していた。

そこで、一人の自己紹介時間を30分取り、その時間に参加者からの質疑応答や興味のある質問・意見交換なども受け付けるようにした。

・改善点:

自分をわかってもらうことが目的の「自己紹介」の時間に自由なスタイルでの質疑応答が組み込まれることにより、一人ひとりの人物像がくっきりとし、相互理解が早く深まって打ち解けやすくなった。

また、配属先が離れても社内チャットなどで、相手の人物情報を得ている上での連絡が取れるようになった。

【参照:HR大学記事 メルカリの事例】

②コラボレーションタイプ

コラボレーションタイプは、メンバーがバラバラに持っている情報をつなぎ合わせ、課題を解決していくゲームです。課題達成のためにチームで情報シェアし、考えと行動の共有化をしながら進める難しさを理解できます。

ゲーム中に情報整理・分析・共有・伝達・チームワークを発揮し、現場での仕事の進め方の流れを模擬体験できます。

1)ゲームタイプ

チーム編成型ゲーム。

1チーム3人以上が望ましい。

屋内・屋外でできる。

2)対象

全ての社員が対象

・新入社員~若手社員

・中堅社員

・管理者層

3)得られるもの

1.「グループ内での考え方」と「情報の共有化」を両立させながら課題達成する難しさを理解する

2.採用面接や事務連絡では見られなかった社員の言葉や態度が見られる

3.社員の真の協調性を垣間見れる

4)適したゲーム

【無料】BBQゲーム

屋外ではBBQ、屋内では調理室を使用した調理になります。達成期限と達成品目のミッションを全チーム共通にし、チーム内で仕事の役割をくじ引きで引き当て、勝敗を決めるゲームです。

*ゲーム代は無料ですが、食材費などはかかります。

例えば、カレーとサラダを人数分作るというミッションだった場合、担当役割は以下のようになります。

献立>カレーとサラダ

皿数>6人前

・食材決め

・火起こし(BBQ)

・材料調達

・下ごしらえ

・調理・調味

・盛り付け

・栄養

・後片付け

などをチームごとにクジで分担し、時間内に同じ献立を完成させるゲームです。各役割に得意な者が不得意な者に情報を与えながら、最終的に出来上がるもののイメージを全員で共有し、もっとも早く良い作品ができた順に勝敗が決まります。

順位が決定した後も、チームごとに各項目ごとに点数をつけあい、どのチームがどのような点で素晴らしかったかを公表しあいます。

【有料】「お花見場所はどこだ?」ゲーム

24個のバラバラに振り当てられた情報を元に、メンバーで情報共有をしながら、地図や情報検索をして、お花見の場所を推定して案内地図を作成するゲームです。例えば

課題>

『明日は弊社が運営する大お花見大会があります。最近、懇意にお付き合いのあるS社の川田さんから、自分たちも一部合流したいので、事前に花見の場所を教えてほしいと連絡がありました。宴会担当の山田課長は海外出張中で、今、自分たちの手元には断片的な情報しかありません。与えられた情報から正しい花見の場所を導き出してください』

・その場所は◯◯駅から徒歩7分ですが、地下鉄△△駅からは12分かかります。

・東側に公園があります。

・2つ手間の交差点に小学校があります。

・その場所の南西に砂場があります

などの情報カードが配られ、それを毎回、一人一枚ずつだけ出していきます。地図を作成する際に、書き直しが◯回までなどのハードルを設けるとゲームの難易度が上がります。時間内に完成が理想ですが、できなかった場合はそのまま提出になります。

類似ゲームで9名の人物の野球ポジションを当てる「野球ポジションゲーム」があり、これは特に、個々のコンセンサスの取り方と意思決定プロセスのタイミングがじっくり観察できるため、採用候補者を最終決定する際の試験として重用されています。

インストラクションガイドのついた有料版があり、一度キットを得た後は、自社で運営ができます。

・対象人数:4〜30名程度

・所要時間:90〜120分程度

・必要なもの:ワークシート・情報カードなど・スマホによる検索可

・外注費用:キットで10,200〜55,000円程度(フルキット 例:産業能率大学)

【参照:野球ポジション当てゲーム サンプルPDF】

5)適した課題

・情報シェアの重要性を理解させたい

・チームで課題達成することの難しさを理解させたい

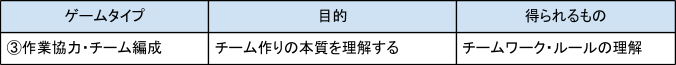

③作業協力・チーム編成

作業協力・チーム編成タイプゲームは、バラバラに配られた型紙(三角形や五角形など)やカード(漢字・数字)を一定のルールに沿ってチーム全員で指定した形に作りあげるゲームです。全員が協力しないと作業が進まないように作られており「協力」の本質を理解します。

1)ゲームタイプ

3人以上。

室内で行います。

小さい部屋でもできますが、型紙を広げられるスペースは必要です。

2)対象

全ての社員が対象

・新入社員~若手社員

・中堅社員

・管理者層

3)得られるもの

1.「協力」の意味を体験で理解する

2.チームワークにはルールが必要で、それを遵守する必要性を理解する

3.チームは作られるものだと理解できる

4)適したゲーム

【無料】お誕生日ラインゲーム

制限時間内にチーム内で「誕生日の早い順」に一列に並ぶゲームです。簡単そうですが、ゲーム中は無言なので意外と難しいです。例えば同じ1月生まれでもその中で上旬、中旬、下旬の人を正しく並ばせなければなりません。

ジェスチャー・しぐさ・頷き・相手の態度や表情から相手の情報を汲み取る「ノンバーバールコミュニケーション」を使って、全員で協力し合いながら迅速に・正確にお誕生日ラインを完成させます。

・必要人数:5人以上 多い場合はチーム戦にする

・所要時間:10〜20分程度

・必要なもの:なし

【有料】バラバラ漢字ゲーム

バラバラに表示された漢字の一部のカードを使って、1つの漢字を作ります。最近はテレビのクイズ番組でもよく使われています。

例えば、以下の図のように、あらかじめ部首やつくりなど、漢字の部品がバラバラにされたカードが配られ、それぞれのカードを使って1つの漢字を作り上げていきます。

画数の多い漢字にする、二文字・三文字にする、出来た漢字で四文字熟語を作るなど、カードの枚数を増やして難易度を自在に上げていくことができます。

インストラクションガイドのついた有料版があり、一度やり方を把握した後は、自社で運営ができます。図形は専門キットが必要ですが、漢字は「脳トレ」「バラバラ漢字」などの電子本や書籍に類似の問題がありますので自作で追加ができます。

・対象人数:6〜30名程度

・所要時間:60〜120分程度

・必要なもの:図形・数字・漢字カードなど

・外注費用:キットで55,000円程度(フルキット 例:産業能率大学)

【参照:バラバラ漢字パズル】

【参照:漢字パズル 乙(小学中学年以上)】

5)適した課題

・課題達成のために「協力すること」の大切さを知ってもらう

・同じ課題・共通目標のためにするべきことを知ってもらう

ノンバーバルコミュニケーションとチームワークの関係

本章で紹介したジェスチャーゲームは言葉を発さずに意思伝達を行うゲームですが、成功するには高いチームワーク力を必要とします。ジャスチャーゲームの際、チームワーク力があるかは、下記の3要素で判断します。

- 役割分担力

役割分担はチーム内のそれぞれがバラけて役割をやるという意味ですが、ジェスチャーゲーム中は数人分の役を一人でする場合があります。

例えば「蛇」は一人でジェスチャーできますが、「結婚式」は一人でジェスチャーできません。この時、新郎・新婦・神父の役を一人で演じ分けて相手にわかるように役割分担をしているかが重要です。役割分担の概念がわからないと、お題でフリーズする人もいます。 - 同期性の高さ

目が合っているか、アイコンタクトで意思疎通ができているかを見ます。スポーツ選手は試合中にアイコンタクトで意思疎通をすることがありますが、非言語かつジェスチャーなしで伝わる情報伝達の同期ができているかに注目します。

チームメイトのアイコンタクトが悪いと、ジェスチャーだけでは補えない部分の情報を受け取ることができず、ゲームの正解率が低くなります。 - 気分コントロールと維持

チーム全員が最後まで同じモチベーションを維持できているか、特に、チームの中で先輩格・年配者が積極的に恥をかいて、前に出ているかを見ます。

先輩が積極的に行動すると、安心して後輩も同じように行動を起こそうと思えます。先輩後輩がない関係性のチームでは、積極的に行動した人物が事実上の先輩になっていきます。

企業内でも全員の気持ちが同じ方向に前を向いていると仕事がうまくいきます。先輩がチャレンジしない職場では、後輩もチャレンジしない、つまり職場の気分コントロールは先輩や年配者の在り方にかかっていることになります。

【参照:ジェスチャーの使用頻度に関する実証的研究】

【参照:コミュニケーションにおける表情および身体動作の役割】

④コミュニケーション

コミュニケーションタイプのチームビルディングゲームでは、話し言葉を介したコミュニケーションの難しさを体験してもらいながら、同時に、話し方・聴き方の技術を理解習得できます。

コミュニケーションには通常

- 情報伝達

- 気持ちを伝える

の2つのパターンがありますが、本ゲームではチームでの情報伝達のあり方を中心に学んで、高度なコミュニケーション力をつけることがメインです。

1)ゲームタイプ

5〜6人以上

室内でやりますが、レクリエーションとして屋外でもできます。

2)対象

全ての社員が対象

・新入社員~若手社員

・中堅社員

・管理者層

3)得られるもの

1.言葉がいかに伝わりにくいかを理解してもらう

2.相手に伝わるように話す重要性を理解してもらう

4)適したゲーム

【無料】伝言ゲーム

よくある伝言ゲームですが、口頭の業務連絡として長いものを利用します。

例>

伝言内容

『山田部長がとても慌てていらしたのですが、明後日の午後に出席する経営戦略会議で使う資料が足りません。大至急、資料を合計34部、そのうち5部のみ袋とじにし、残りはホチキス上部二箇所止めにして明日の午後4時までに405会議室に配布しないと間に合わないそうです。配布が終わったら山田部長が心配しているので報告を、ご不在の場合は秘書の山下さんに報告をしてください』

これを、できれば10人ほどの列を作った伝言ゲームにします。次の人に伝言できる時間に制限をつけ、時間がきたらそこで伝言伝達は停止して次の人へバトンタッチします。最後の人はホワイトボードに自分が受け取った伝言を書き出して比較しましょう。

1人目から10人目までの間に、どのように伝言が変化するのかをインタビューにより確認しましょう。チームによって

・大事な数字が抜けている

・山田部長の心情の部分だけが伝わる

・時間や部数、会議室の番号などが合ってない

など、業務で伝達をする時に何をメインに伝えるべきか、どの順番で伝えるべきかの勉強になります。

・必要人数:8人以上 チーム戦にすると面白い

・所要時間:10〜30分程度

・必要なもの:なし

【有料】ワンウェイゲーム

これは発信者が一人、それ以外が受信者という形の情報発信ゲームです。受信者は与えられた情報を元に地図や図形を書いていきます。次に、受信者は質問をしながら、解答を導き出していきます。

同じ発信元でありながら、一方通行(ワンウェイ)の情報による

・一方通行である不安感

・受け取り方の違い

・基礎情報力の違い

などが作用し、チームの全員が同じ情報を受け取っている訳ではないことが、解答を見比べた時にわかっていきます。これらの解答をシェアし、コミュニケーションする際に何を気をつけるべきかを学習していきます。

また、コミュニケーション力に関しては、昨今のSNSでも問題になる「強い承認欲求を満たす」という新たなコミュニケーションスキルを磨く必要性も出てきています。国籍・年齢・性別・肩書きに関係なく、良いところは認め合い、お互いにwin-winのフラットな関係性を作りあげるための「承認」コミュニケーション力を育てるレンタルキットなども増えてきました。

・必要人数:6〜30人

・所要時間:120分程度

・必要なもの:キットによる図形や紙型、地図など

・外注費用:キットで55,000円程度(フルキット 例:産業能率大学)

【参照:レンタル版ゲーム「承認」のコミュニケーションゲーム「トナリノココロ】

5)適した課題

・話し言葉のみによるコミュニケーションの難しさを理解する

・話し方と聴き方、両方の技術を体得していく

・報連相やメモ取りの大切さを理解してもらう

6)導入事例

・生活協同組合

・業種:小売販売

・導入ゲーム:「承認」コミュニケーションゲーム「トナリノココロ」

・問題点:

新規採用した内定者に使用。

世代の特徴として、承認欲求が強く、上手に他者を認めるコミュニケーションがとれず打ち解けられない傾向がある。その結果、人間関係が希薄でぎすぎすしていると感じた。

・改善点:

意見が違うことを怖がらずに理解し合うまで話し合えるようになった。自分以外の意見を尊重して聞けるようになった結果、互いの違いを認め合い、結果を出すために「協力」して仕事ができるようになった。

⑤企業内活動シミュレーション

企業内活動シミュレーションは演習に近いゲームで、企業活動または企業内活動の疑似体験をします。各社会経験の段階別に、得られるものに変化があります。

内容は経営全般、企画、生産、経理、営業などがありますが、参加者はそれぞれの企業または部門の社員として業績の向上をめざし、業績の向上を図ります。

1)ゲームタイプ

4人以上 室内で行う。

2)対象

全ての社員が対象

・新入社員~若手社員

・中堅社員

・管理者層

3)得られるもの

企業、社会や会社全体のしくみを知ることができ、同時に自分が従事した企業が担っている使命や社会的意義なども理解できる。例えば、

・企画・生産・販売・経理・営業の部門の役割と関連性を理解する

・生産計画の重要性を理解する

・売上とコストの関係を把握し、生産効率を理解する

・利益管理を理解して、数字に強くなる

など、研修を施す側が「今・まさに知ってほしいこと」を教えられます。

4)適したゲーム

【無料】ロールプレイ

顧客設定をしっかした状態で、それぞれの役職を演じ、ビジネスで起こりうるトラブルや交渉ごとを乗り切ります。例えば、

例>

配役:営業役と顧客役を設定

営業役がヒヤリングにより顧客役が望んでいるものを類推して販売契約をとるロールプレイです。これは営業部の新人オリエンテーションなどでよく使われます。

本番環境を意識した顧客キャラクター設定があれば、受付・財務経理・オペレーター・秘書業務・接客訓練などあらゆる部門で使えます。特に、クレーム処理対応には非常に役立ちます。

ペアになって一斉にロールプレイをするタイプと、目の前で行われているロールプレイを残りのチームメンバーが観察して、気が付いたことをシェアしあうタイプがあります。

・必要人数:10〜30人(施設の大きさによる)

・所要時間:60〜120分程度

・必要なもの:チームごとにロールプレイができるスペース・必要な場合はサンプルにする顧客リスト、商品カタログなどの小道具。

【有料】企業経営シミュレーションゲーム

企業全体の仕組みを理解するために、チームで経営トップからヒエラルキーを構成し、簡略化した四半期運営をして決算書を作成します。1つの市場を決め、そこで全チームが企業形成をします。

社長役になった人は経営哲学と経営方針を語り(所信表明演説)、それに則った企業経営をチームで作り上げ、参加チームで業績を競います。企業経営シミュレーションゲームで最も有名なものには、ソニー株式会社が作った「マネジメントゲーム(MG)」があり、現在ではオンライン版もあります。

・必要人数:10〜30人(施設の大きさによる)

・所要時間:半日〜2日

・必要なもの:チームごとに個別活動ができる部屋・スペース

・外注費用:

①キットで55,000円程度(フルキット 例:産業能率大学)

②ソニー マネジメントゲーム(MG) 無料体験あり

・貸出キットと進行担当付で40万円程度(助成金利用可能) マネジメントゲーム(MG)

・オンライン型MG 1年間の登録利用で30万円 MGオンライン

5)適した課題

・企業の組織活動を疑似体験しながら企業のしくみが学べる

・自らが経営者や経営陣の立場で組織と運営全体を理解する

・経営に必要な「数字」の理解が深まる

6)導入事例

平沼産業株式会

業種:精密機械メーカー

導入ゲーム:マネジメントゲーム(MG)

問題点:経営陣が数字に弱く、経理が出した数字を元に、経営戦略を練っていた

改善点:経営陣が数字を理解し業務改革に積極的になった。儲かる仕組みを理解し、適切な「販売価格」が決定されるようになった。

【参照:マネジメントカレッジ お客様の声04】

ピアボーナスでモチベーションを高める「Unipos」の詳細はこちら

3.チームビルディングゲームで注意すべきこと3つ

チームビルディングゲームを実際に運営するにあたって、想定しておくべき注意点を3つにまとめました。

①騒がしくなって統制できない

勝敗がつくゲームが多いため、参加者が夢中になってしまい室内が騒がしくなります。そしてヒートアップしているため声の音量や体の動きを統制するのが難しくなります。

さらに、全チームが同じ進行をするわけではないので、時間が押してしまう傾向があります。

対応策>

社内でチームビルディングゲームに慣れた人物がいない場合、初めの数回は、プロのファシリテーターが必要になります。有料プランの場合は進行役が付いているものにしましょう。

ゲームを施す側も、進行や采配を学んでいく必要があります。チームビルディングゲームのファシリテーターとしてプロを要請する講座もあります。初級は2時間ほどの授業で、簡単な無料ゲームの進行などであればできるようになります。

【参照:一般社団法人 日本チームビルディング協会 養成講座案内】

②勝つことが目的になりがち

チームビルディングゲームは「ゲーム」である性質上、どうしても勝敗がつき、順位ができます。

優秀な成績を出したチームやプレイヤーは勝つことが目的になってしまう傾向がありますが、それが企業としては最善最良の結果ではないことを理解してもらう必要があります。

あくまでチームビルディングをするためのゲームであり、主旨と大きく外れたモチベーションが強いチームやメンバーは、注意して見ておきましょう。

対応策>

勝っても一位でも、トップではないことをわからせる最善の方法として、同じゲームの世界規模順位を見てもらいます。

日本、しかも自社内という狭い世界で一位でも、全世界にはこんなにも強敵が存在し、その世界トップクラスと肩を並べるために、自分たちは「チーム」になる必要があると認識してもらいます。

③今までの研修が色褪せる

チームビルディングゲームはアクティブで楽しい体験であるため、従来型の座学研修が突然、受け身なクラスに感じ、退屈で色あせて見えてしまうことがあります。このことが原因で

・基礎学習への学習意欲が下がる

・自由参加の研修の出席率が下がる

ことがあります。

対応策>

チームビルディングゲームで得られる体験学習と、基礎学習などの座学との効果違いを参加者に説明をしておく必要があります。チームビルディングゲームなどで得られるのは、本記事一章で解説した通り、体験学習と他者経験を共有できるところです。

一般的に座学による基礎学習は知識の増加が目的です。一度に多くの情報を与えるためには、テキスト・説明による伝達が最も適しており、その定着のためには繰り返しの刷り込みが必要になります。刷り込み強化方法には小テストなどがあります。

座学でもアクティブな講義は可能であり、それには教わる側が質問を用意して質疑応答による情報交換が必要です。質問をするには質問の元になる基礎情報と基礎学力がないとできません。

各参加者が地道に知識を増加させ、その上で積極的に質問をしていく中で、参加者は同じような課題を繰り返し聞いてより深く理解し、それが脳への深い定着に繋がります。

このように、ゲーム性のある授業と、落ち着いて座って学ぶ授業との両方に自己成長の鍵があることをチームビルディングゲーム研修の最後に伝えるようにしましょう。

【参照:日本大学 様々な授業形態の運営】

【参照:愛知工科大学 杉浦伸明 座学授業アンケートに見る学生が望む座学授業】

まとめ

いかがでしたでしょうか・チームビルディングゲームについて

1.チームビルディングゲームが満たすべき3つの条件

2.チームビルディング5タイプと各タイプ別のオススメゲーム

3.チームビルディングゲームで注意すべきこと3つ

をまとめました。チームビルディングゲームが遊びではなく、学習であり研修であることがご理解いただけ、自社に必要な人員を育てるために適切なチームビルディングゲームが選択できる一助になったかと思います。

ピアボーナスでモチベーションを高める「Unipos」の詳細はこちら