・2020年8月27日開催

・タイトル:「テレワーク組織を強くする管理職の新常態~組織開発のプロに聞くマネージャーの新しい役割と育成法~」

・登壇:株式会社NEWONE 代表取締役社長 上林 周平 氏、Unipos株式会社・代表取締役社長・斉藤知明

今後のウェビナー情報はこちらよりご確認いただけます

テレワークが浸透し、メンバー同士が離れた場所で働くことが当たり前になりつつあります。多くのメリットがある一方で、マネジメントに不安を感じている管理職も多くいることが調査でわかってきました。

離れた場所で働くチームメンバーたちをどのようにマネジメントしていけばいいのか、会社へのエンゲージメントをどう高めていけばいいのか。テレワークの普及と共に管理職の役割もまた変化しています。

今回、2020年8月27日にUniposウェビナー「テレワーク組織を強くする管理職の新常態~組織開発のプロに聞くマネージャーの新しい役割と育成法~」を開催。

大企業を中心にエンゲージメント向上を主眼に据えた組織開発・人材育成コンサルティング支援を行っている株式会社NEWONE 代表取締役社長の上林氏をお招きし、

テレワーク組織における管理職の役割や意識をどうアップデートしていけばいいのかについてお話いただきました。

これからは強制力ではなくエンゲージメントで社員をグリップする必要がある

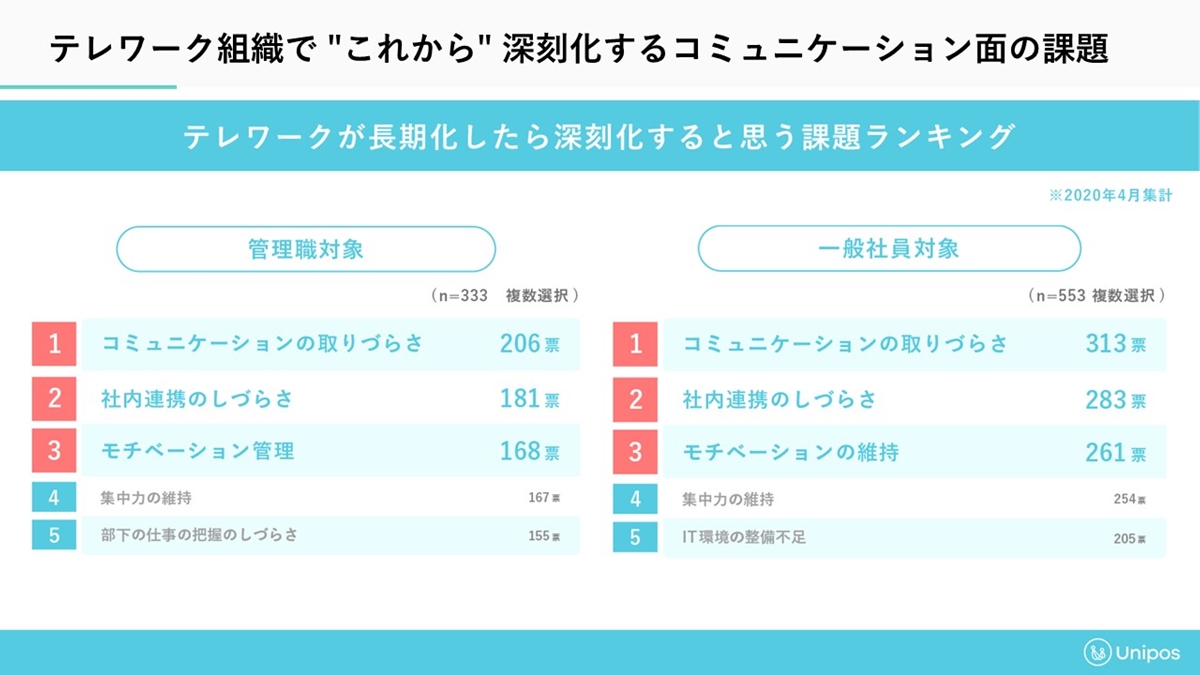

ウェビナーの冒頭、斉藤は2020年5月に管理職・一般社員を対象におこなったアンケートの結果を公開し、

「テレワークが長期化したら深刻化すると思う課題」について、管理職・一般社員のどちらも「コミュニケーションのとりづらさ」や「社内連携のしづらさ」が上位に挙がっていることを紹介。

こうした懸念はありながらも、「(テレワークと出社が)混在する世の中はしばらく続いていく」と予想し、「そのなかで生産性をどう上げていくのかが課題になる」と問題提起しました。

生産性について管理職の立場で考えると、つい「管理を強化する」方へ向かいがちです。しかし、斉藤は「管理を強化することは『北風と太陽』の北風のようなもの」だと指摘し、課題の解決にはつながらないと主張。

「メンバー全員が自律的に前に進めることが理想」だと述べ、そのようなチームづくりを心がける必要があるとまとめました。

こうしたニューノーマル時代のワークスタイルにおける管理職の役割について、造詣が深いのがNEWONE代表取締役社長の上林氏です。

上林氏はアンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)を経てシェイクに入社。新入社員から管理職までの研修プログラム開発やファシリテーションを通して、多くの企業の働き方を変革してきた人物です。現在は株式会社NEWONEを設立し、エンゲージメント向上をセンターピンに置いた組織開発・人材育成コンサルティング支援を行っています。

上林氏はまず、30年前に流行語となったキャッチコピー「24時間戦えますか」を紹介。

「当時はそういう時代だったが、今はまったく違う時代になっている。価値観の変化と共に管理職のあり方も変わってきている」と分析しました。

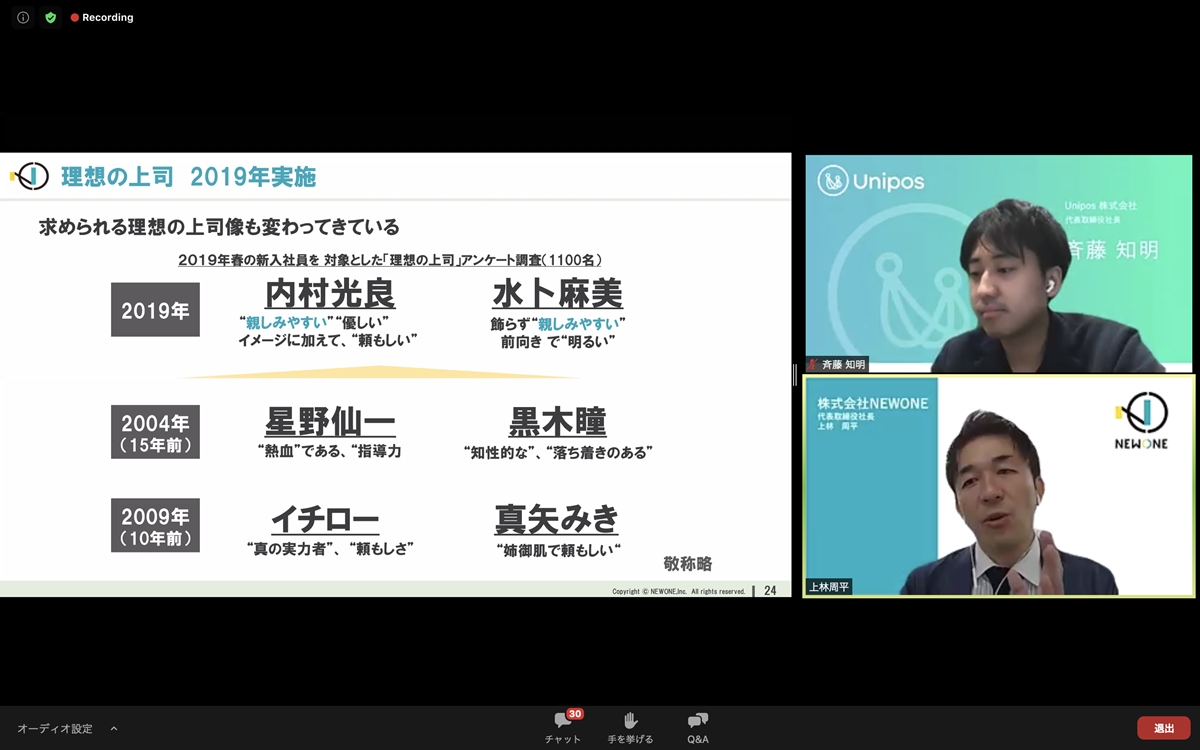

「求められる上司像も時代と共に変わってきています。15年前の理想の上司は星野仙一と黒木瞳、2009年はイチローと真矢みきでした。ところが昨年は内村光良と水卜麻美アナです」

“熱血漢”の星野仙一から“実力者”であるイチローへ。そして“親しみやすく優しい”内村光良へ。若手にとっての理想の上司は大きく変化しています。上林氏は「(管理職は)この変化を直視しなければならない」と強調します。

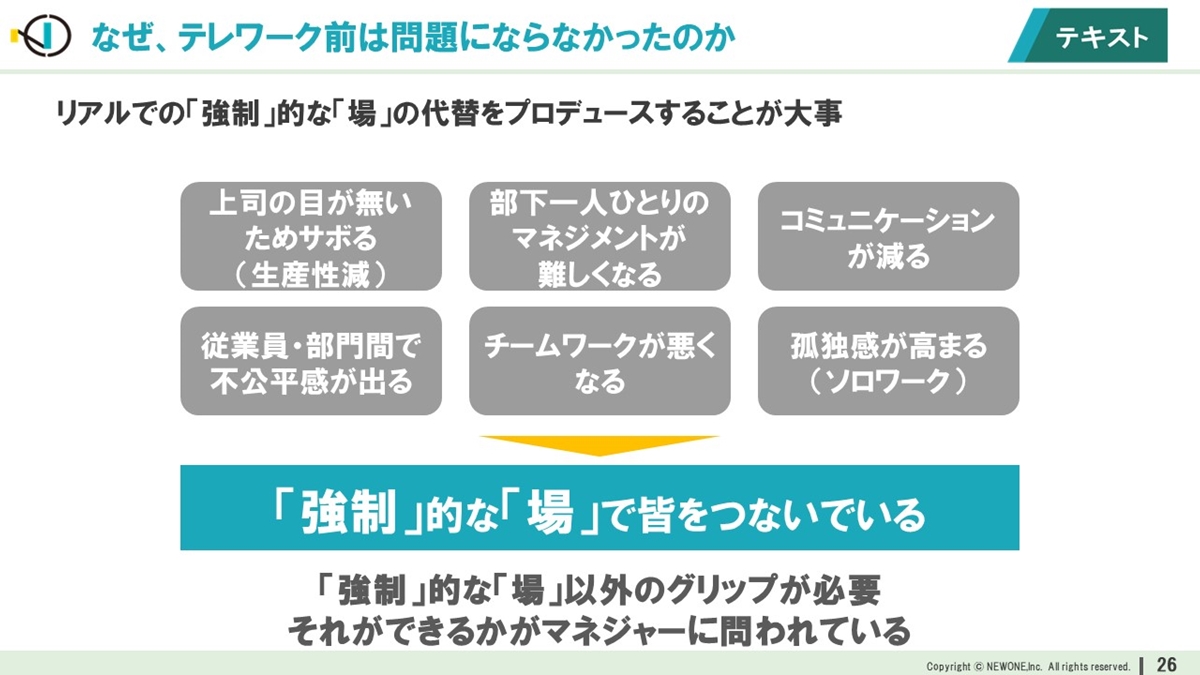

さらに今年、テレワークの導入が一気に進んだことも管理職を悩ませている原因になっています。冒頭で挙げたアンケート結果からもわかるように、多くの上司がテレワークについて「上司の目がないとサボるのではないか」「チームワークが悪くなるのではないか」といった点について懸念しているのです。

こうした懸念点がテレワーク以前は表面化しなかった点について、上林氏は「強制的に管理する場として職場が機能していた」からだと分析。その上で、テレワークが前提となるこれからの時代は「管理職は強制力ではなく、それ以外の方法でメンバーをグリップする必要がある」と指摘しました。

では、具体的にどのような方法でグリップすればいいのでしょうか。

上林氏が挙げるキーワードが「エンゲージメント」です。もとはマーケティング用語で、ブランドなどに対してユーザーが持つ愛着やつながりの強さを表す言葉です。企業の組織・人事領域では「従業員エンゲージメント」とも呼ばれ、企業と従業員、仕事と従業員のつながりの強さや、組織に対する自発的な貢献意欲などを意味します。

よく似た言葉に「従業員満足」や「ロイヤリティ(忠誠心)」「モチベーション」などがありますが、それらとエンゲージメントは意味が異なります。

「従業員満足は会社が一方的に福利厚生などを与えて、それに従業員が満足しているということです。ロイヤリティも“尽くす”という概念なので一方的です。モチベーションは“明日からがんばろう”というようなやる気を持っている状態のことです。エンゲージメントはそのどれでもなく、従業員が仕事に没頭して集中しているような、会社や仕事と対等につながっている状態をいいます」

従業員と会社がエンゲージメントでつながることができれば、管理職が強制力を働かせなくてもメンバーは主体的に仕事に取り組み、生産性も向上していくと上林氏は言います。

支援型マネジメントでメンバーの自律的な行動を促す

では、どうすればエンゲージメントを高めることができるのでしょうか。ポイントは従来の「管理マネジメント」から「支援型マネジメント」に意識を転換することだといいます。すなわち、「過去の自分のやり方を部下に伝授してチームを均質化する」のではなく、「メンバーの多様な働き方や価値観、強みなどの違いを生かし、管理職はそれを下支えする」という考え方です。

もっとも、人は急に考え方を変えられるわけではありません。そこで上林氏が勧めるのがメンバーとのかかわり方を「観察学習」から「経験学習サイクル」に転換するという方法です。

従来の「観察学習」とは、管理職がメンバーと併走し、気になったタイミングで指摘するというかかわり方です。そうではなく、経験した仕事について内省し、新しい持論をつくり、それを実践するという一連の流れが「経験学習」です。

また、「仕事を渡し、見届け、仕事を受け取る」というプロセスにおいて、すべてのステップにまんべんなく力を入れるのではなく、「仕事を渡す」と「仕事を受け取る」に力を入れることだと上林氏は言います。

特に重要なのは「仕事を渡す」タイミングで、しっかりと「Why(なぜその仕事をするのか)」を伝えることだそうです。

「オフィスに集まって仕事をしていたときは、その場にいろいろな情報があるので『Why(なぜ)』をつかみやすいのです。しかし、テレワークではそれが見えにくくなります。ですから、Why(なぜ)をしっかりと伝えることが大事なのです」

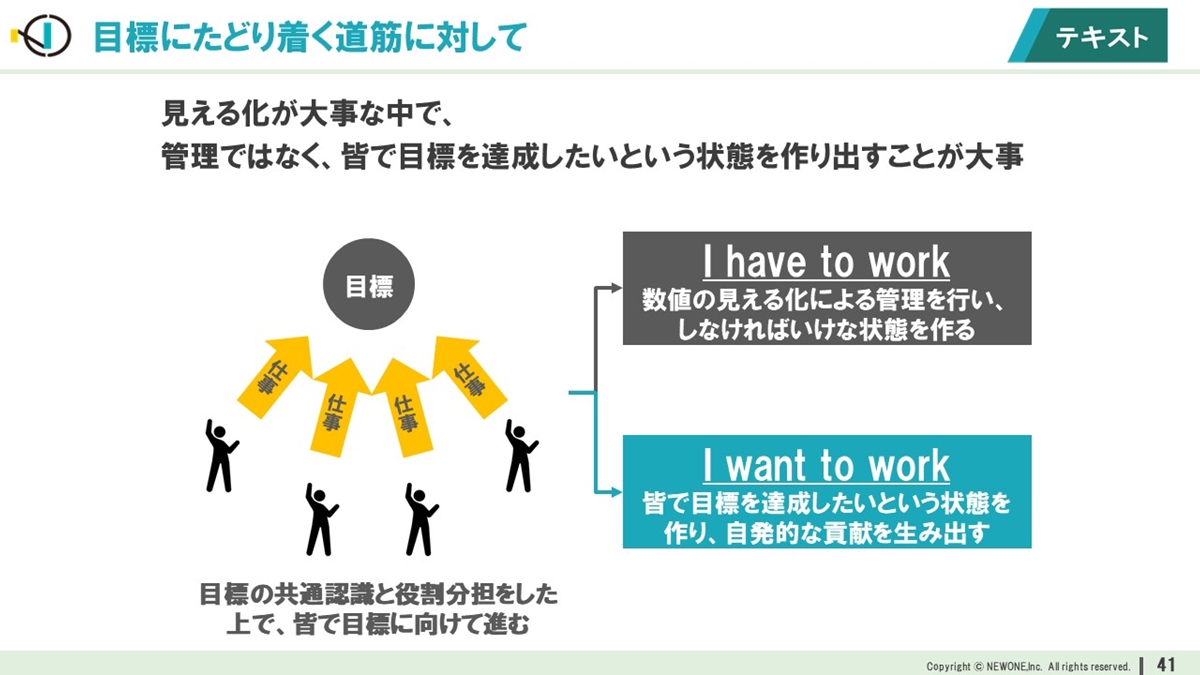

さらに上林氏は「管理ではなく、皆で目標を達成したいという状態を作り出すことが大事」だと強調します。

すなわち、「I have to work(しなければいけない)」ではなく、「I want to work(自発的にやる)」というスタンスへの転換です。

メンバーの自律的な行動を促すために大切なのは、行動や貢献を「見える化」すること。ありがたいと思う自分の気持ちを表し、チームメンバーに伝えたり、メンバーの優れた部分を認めて称賛することで、チームメンバー全員が「手応え」を実感できるといいます。この手応えこそが、仕事への自律的な向き合い方である「I want to work」を促すのだそうです。

エンゲージメントを高める鍵は社員の「自己決定感」

ウェビナー後半は上林氏と斉藤によるディスカッションをおこないました。

まず斉藤から、前段の上林氏の話を受けて、「自律支援が重要なのはよくわかったが、テレワークなど離れた状態でどのように支援すればいいのか」と質問。

これに対し、上林氏は「同じ職場にいたときに自律支援できていたのかというと、できていなかった会社も多いのでは」とコメントし、「むしろテレワークで離れた状態になった今こそ、自律支援マネジメントに転換するチャンスだと捉えるべき」と述べました。

上林氏は自律支援マネジメントを成功させるポイントについて、「管理職とメンバーの情報格差をなくすことが重要」と説明。加えて、オンライン会議等の機会を生かして「メンバーの一人ひとりの価値観を引き出すようなアイスブレイクをおこなう」ことの重要性も強調しました。

続いて斉藤は「I want to workが理想だが、メンバーのやりたいことがずれている場合はどうすればいいのか」と質問。

この問に対して上林氏は、管理職がしっかりとメンバーと向き合い、目標について伝えていくことが大事だとした上で、「そもそも管理職が目標を腹落ちできているのか。意外と上位方針などを聞くと、その背景から話せる管理職は少ない。背景を含めて自分の言葉で語れること(目標のビジョン化)が必要」とコメントしました。

また、エンゲージメントを高めるには「自己決定感」が大事だと上林氏は言います。自己決定感とは「決めたのは自分である」という意識のこと。仕事に対して自己決定感を持つことで、その仕事は「やらされている」ではなく「自分で決めてやっている」に変換され、自律的な行動を引き出すことができるのだそうです。

さらに自律支援に有効な手段として、上林氏は「我々のような併走するコーチをつけて、変化したことを認めていくか、Uniposを導入して社員同士が感謝・称賛する場をつくり手応えをつかんでいく」ことが大事だと強調。NEWONEでも1年前からUniposを導入していることに触れ、「創業以来、もっとも会社の風土や意識が変わったと感じたのがUniposを入れた瞬間だった」とUniposの効果について語りました。

これに斉藤は「トップのコミットが大切」と上林氏のリーダーシップを称賛し、「トップがツールを導入してまでやろうとしていることなんだというメッセージが伝わると、従業員の意識が変わるきっかけになる」と導入のコツを述べました。

* * *

一つのオフィス内でコミュニケーションがとれないテレワーク下では、これまでと違った支援型のマネジメントが求められます。

ニューノーマル時代の働き方において発生しうるマネジメントの課題とその解決策、そして管理職に求められる新たな役割について多くの学びを得たウェビナーになったのではないでしょうか。

<登壇者プロフィール>

■株式会社NEWONE・代表取締役社長・上林 周平 氏

大阪大学人間科学部卒業。アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)に入社。官公庁向けのBPRコンサルティング、独立行政法人の民営化戦略立案、大規模システム開発・導入プロジェクトなどに従事し、2002年、株式会社シェイク入社。

企業研修事業の立ち上げを実施し、商品開発責任者として新入社員〜管理職までの研修プログラム開発、新入社員〜経営層に対するファシリテーターや人事・組織面のコンサルティングを実施。

2015年より、株式会社シェイク代表取締役に就任。前年含め3年連続過去最高売上・最高益を達成。2017年9月、これからの働き方をリードすることを目的に、エンゲージメントを高める支援を行う株式会社NEWONEを設立。プライベートでは、3児の父親で子育てに奮闘中。

米国CCE.Inc.認定 キャリアカウンセラー

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

変化に対応できる強くしなやかな組織をつくるための「Uniposウェビナー」とは

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

働く仲間同士、異なる部門同士、企業と個人が相互理解を深めたら、組織はもっと強くなる。「あなたの組織を一歩前へ進めるUniposウェビナー」は、変化に対応できる強くしなやかな組織をつくるためのウェビナー。コロナ危機をきっかけに2020年5月開始し、毎回数百名の方にご参加いただいています。

組織課題解決やSDGsのプロ、識者、実践者を毎回ゲストにお呼びし、予測不可能な時代を生き抜く組織のあり方を共に考え、実践のヒントをお伝えします。みなさまお誘い合わせの上、お気軽にご参加下さいませ。

▼過去ウェビナー参加者様の実際の声

「経営陣や上層部に対してのアプローチに悩みを持っておりましたが、今回の講演で素敵なヒントをいただくことができました。どうもありがとうございました。」

「今まで何度か同テーマのセミナーに参加しましたが、一番腑に落ちる内容が多いセミナーでした。 又、参加させて頂きたく思います。」

「いまプロジェクトを担当していますので本当に助かりました。」

「いくつものヒントをいただけて、同じように悩んでいる方が大勢いることもわかりました。今は、さぁどこから手をつけようか、と前向きに考えています。」

「目から鱗で感動しました。」

▼次回ウェビナー情報はこちらよりご確認いただけます

運営メディア:「あなたの組織を一歩前へ ONE TEAM Lab」 https://media.unipos.me/

主催社Unipos公式サイト:https://unipos.me/ja/