・2021年3月4日開催

・タイトル:「【篠田 真貴子さんと考える】なぜ心理的安全性は組織を強くするのか ~「聴く」力で恐れを越え共創する組織のつくり方~」

・登壇:エール株式会社 取締役 篠田 真貴子氏、Fringe81株式会社 執行役員 兼 Uniposカンパニー社長 斉藤知明

今後のウェビナー情報はこちらよりご確認いただけます

多くの企業が組織内コミュニケーションの重要性を認識しています。コミュニケーションが活性化することで、組織内にシナジーが生まれ、社員がパフォーマンスを最大限発揮できる可能性が高まるからです。

しかし、現実にはそう簡単にうまくいくものではありません。組織が抱える課題に気づいても率直に意見を表明することをためらってしまったり、新しいアイデアを思いついても否定されそうだから最初から口にしなかったりする社員は決して少なくないでしょう。

では、どうすれば社内コミュニケーションが活性化し、社員が本音で意見を言い合える職場が生まれるのでしょうか。

今回、3月4日にUniposウェビナー「【篠田 真貴子さんと考える】なぜ心理的安全性は組織を強くするのか ~「聴く」力で恐れを越え共創する組織のつくり方~」を開催。社外人材によるオンライン1on1サービス「YeLL」を提供するエール株式会社 取締役 篠田真貴子氏をお招きし、多くの組織で要職を歴任されてきた経験や知見をもとに共創する組織の作り方についてご講演いただきました。

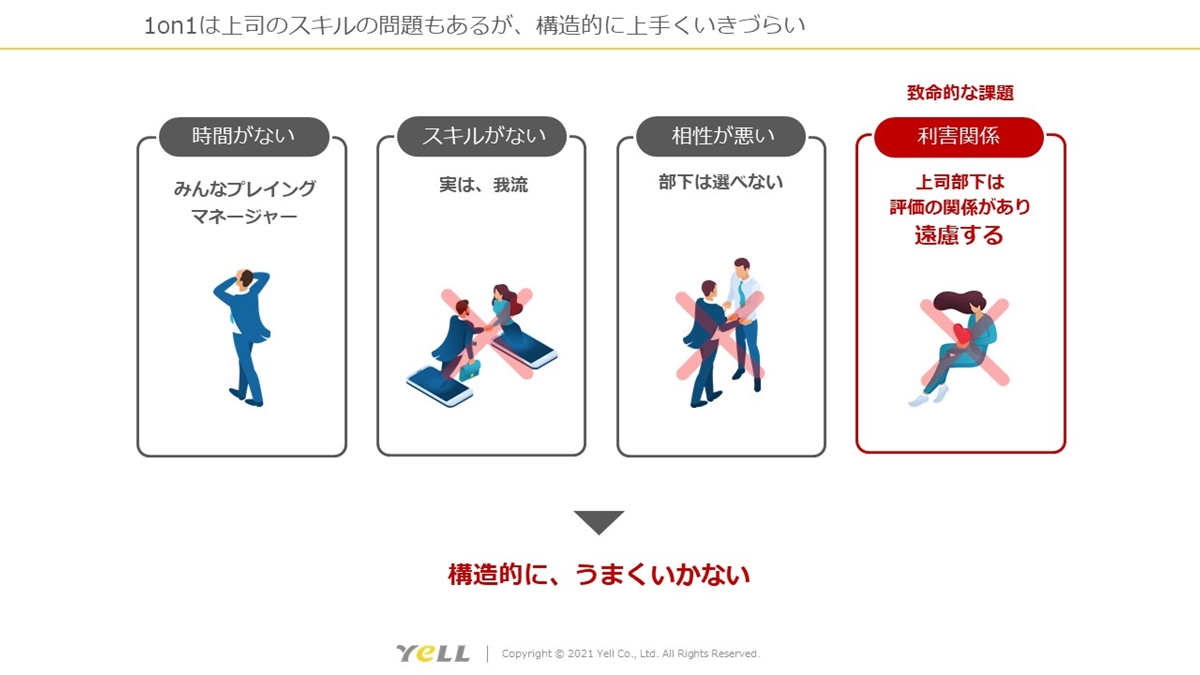

社内での1on1は構造的にうまくいきづらい

篠田氏は日経大企業や外資系企業、ベンチャー企業など多くの企業で活躍され、2020年3月より社外人材によるオンライン1on1を提供するエール株式会社の取締役に就任されました。また、株式会社メルカリ社外取締役やUWC ISAK ジャパン評議員、NPO法人かものはしプロジェクト理事を務めるなど多方面で活躍されています。

エール株式会社では現在、社外人材によるオンライン1on1サービス「YeLL」を提供しています。なぜ社外人材による1on1なのか。それは、上司と部下が1対1で話す従来の1on1には課題があるからです。たとえば上司の1on1スキルが不足していたり、部下と上司の相性が悪かったり、そもそも「評価する側」と「評価される側」という利害関係があるため本音を話しにくかったりするのです。

こうした点から、「社内による1on1はそもそも構造的にうまくいきづらい」のだと篠田氏は説明します。

こうした点から、「社内による1on1はそもそも構造的にうまくいきづらい」のだと篠田氏は説明します。

エール株式会社が提供する「YeLL」は、この課題を解消できるオンライン1on1サービスです。キャリアカウンセラー等の資格を持つ副業人材と企業をマッチングすることで、「社外人材との1on1」を実現しているのです。

「聴く」ことで心理的安全性が高まり高パフォーマンスにつながる

YeLLを通して篠田氏が日々感じているのが「聴く」ことの大切さだといいます。

「2016年のNew York Times Magazineの記事で、パフォーマンスの高いチームの特徴が2つ述べられていました。まず、“メンバー間の話す量が均等”であること。そして、“非言語コミュニケーションに敏感”であることです」(篠田氏)

“話す量が均等”とは、たとえば5人のチームであれば、1人あたりの話す時間は2割ということになります。逆にいえば「8割の時間はほかの人の話を聴いている」といえるのです。また、“非言語コミュニケーションに敏感”ということは、それだけチームメンバーの言いたいことを察知しようとしているともいえます。

つまり、パフォーマンスの高いチームとは「互いに聴き合う」ことができているといえるのではないか。篠田氏はそう考えたのだといいます。

なぜ聴き合うことでパフォーマンスが向上するのか。

その理由として、篠田氏は「“聴き合う”ことでチームの心理的安全性が高まっている」のだと述べます。

心理的安全性とは、1999年にハーバード・ビジネススクールのエイミー・エドモンドソン教授が提唱した概念で、「誰かがアイディア、質問、懸念、失敗について発言したとき、チームが恥ずかしい思いをさせたり、拒否したり、制裁したりしない、むしろ発言が期待されている、と確信している感覚」のことをいいます。

エドモンドソン教授の論文から、篠田氏は様々な気づきを得たそうです。

「それまで私は、心理的安全性とはイノベーションに必要なものだと考えていました。しかし、それは少し違っていました。心理的安全性とは“学習するチーム”をつくるためにこそ必要なものだったのです。つまり、心理的安全性が高まることで、ミスから学んだり他者から学んだりする姿勢が生まれ、それが土台になりイノベーションが起きるという流れなのです」(篠田氏)

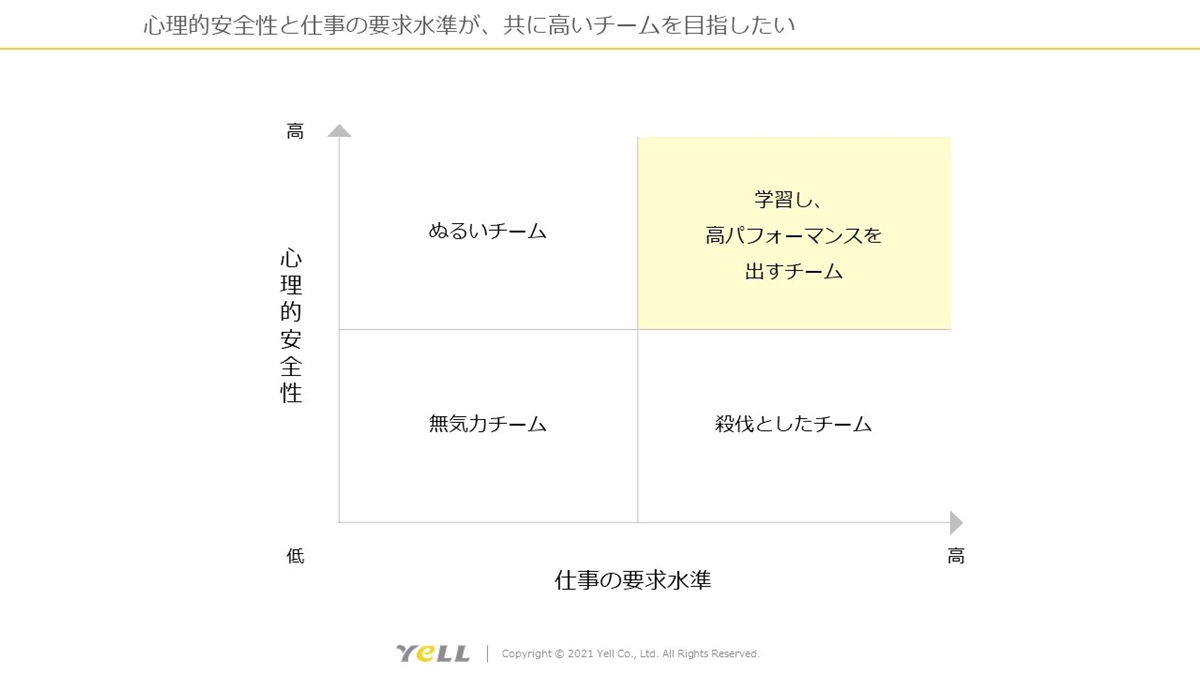

篠田氏はまた、心理的安全性はあくまでチームの組織風土のことなので個人の資質とは関係がないことや、心理的安全性が高いからといってチームの雰囲気が“ぬるい”わけではないことなどを挙げ、これらが心理的安全性に関するよくある誤解であると指摘しました。

特に心理的安全性の高さと“チームとしてのぬるさ”について誤解のあるケースが多いとのことですが、この点については「心理的安全性」に加えて「仕事の要求水準」を考えるとわかりやすいとしています。

「心理的安全性が高くても仕事の要求水準が低いと“ぬるい”チームになってしまいます。一方、心理的安全性が高く仕事の要求水準も高いチームは、学習し高パフォーマンスを出せるのです」(篠田氏)

すなわち、心理的安全性と仕事の要求水準の高さを両立することが重要というわけです。

「聴く」と「聞く」の違いはジャッジの有無

では、どうすれば両者を両立できるのでしょうか。

ここで篠田氏が挙げるキーワードが「聴く」です。

「会話はよくキャッチボールに例えられます。キャッチボールは投げる方が下手でもキャッチする側がうまければ捕れるもの。つまり、キャッチする側の力量が問われます。コミュニケーションも同じです。キャッチ、つまり『聴く』力が大切なのです」(篠田氏)

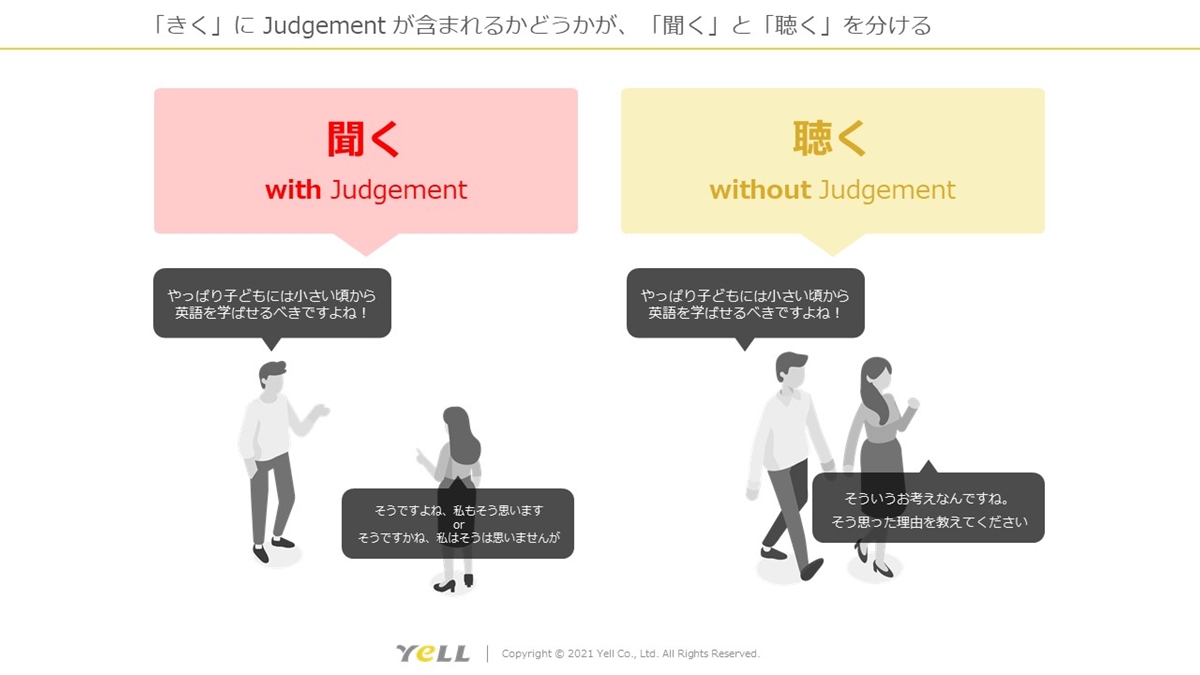

さらに篠田氏は「聴く」と「聞く」を区別していると話します。その区別とは、「ジャッジ」が入るかどうかだといいます。

たとえば「やっぱり子どもには小さい頃から英語を学ばせるべきですよね」という言葉を投げかけられたとして、どう答えるでしょうか。

「そうですね、私もそう思います」や「そうですかね、私はそうは思いません」という返事には「ジャッジ」が含まれています。これが「聞く」だといいます。

一方、「やっぱり子どもには小さい頃から英語を学ばせるべきですよね」に対して、「そういうお考えなんですね。そう思った理由を教えてください」という返事には「判断」の要素が含まれていません。相手が言ったことに対してジャッジせず、一旦は受け止めること。これこそが「聴く」ことだと篠田氏は説明します。

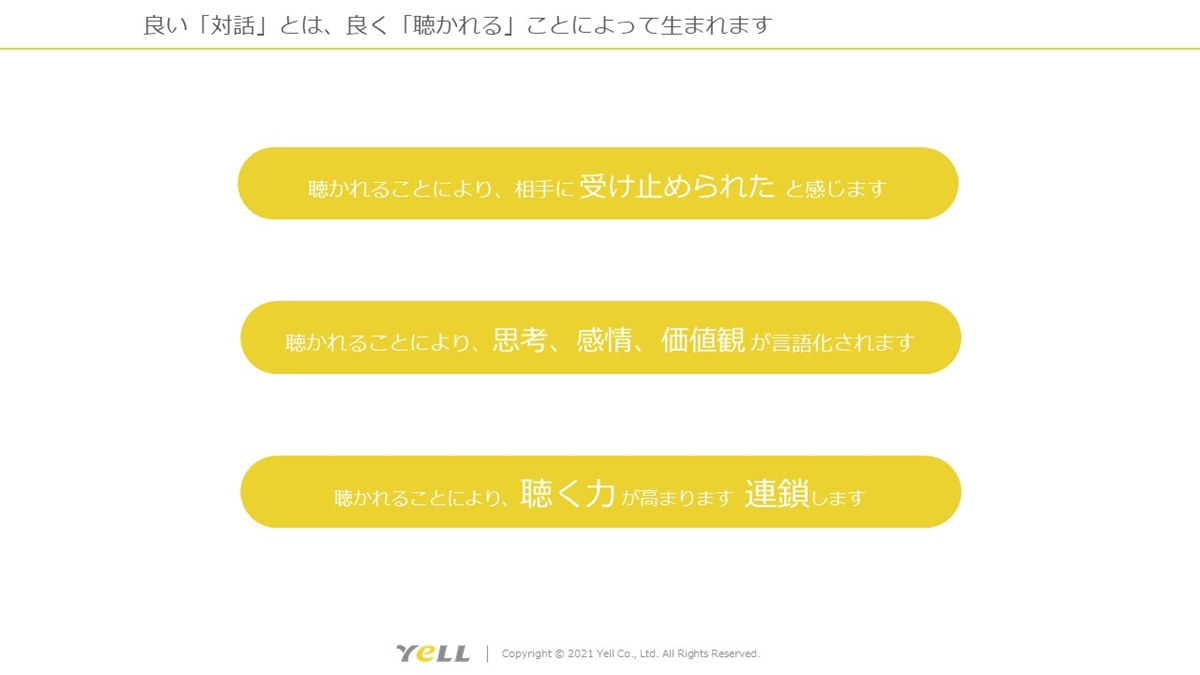

肯定的な意図を前提に「聴く」こと、そこから「よい対話」が生まれます。ちゃんと「聴いて」もらえたことで、相手は「受け止めてもらえた」と感じ、さらに「思考や感情、価値観の言語化」にもつながります。きちんと「聴かれる」ことでキャッチボールの頻度や精度はどんどん高まり、チーム内に「聴く力」が連鎖していくのです。

ジャッジが必要な会議でも“一旦受け止める”ことが重要

ウェビナー後半では、篠田氏と斉藤によるディスカッションが行われました。

篠田氏のお話を受けて斉藤は、「会議だと“ジャッジ”の要素が入ってきやすいが、どんな会議を目指すべきか」という質問。これに対して篠田氏は「たしかに会議ではジャッジしないと進まないこともある。ただし、“一旦受け止める”ことも必要」と述べた上で、「弊社のミーティングでは、まず議題についての考えを全員が出していき、皆がそれを聴く。それにより、“一旦受け止める”状況が生まれるので、ジャッジの際も多様な意見が出やすくなる」と自社を例に挙げて説明しました。

続けて、斉藤からの「現場のメンバーがリーダーの考えや意図をうまく自分の中で腹落ちさせられるのか」という質問については、航空自衛隊のコミュニケーション方法の1つである「意図取り」を例に挙げ、次のように述べました。

「自衛隊には3つの伝え方があるそうです。『号令』はするべき行動だけを伝えること、『命令』はするべき行動と、その意図をセットで伝えること、『訓令』は意図だけを伝えることを指します。上の意図を理解するために、ここまでコミュニケーションを分けて気をつけているのです」(篠田氏)

これに斉藤は、「訓令は企業でいうところの行動指針にあたる」とした上で、「企業では特に意図を伝える訓令が大切になるのでは」と考えを述べました。

最後に篠田氏は、「企業は理念を浸透するため、メンバーにいかに伝えるかにフォーカスしがちだが、同時にメンバーの話をしっかり“聴く”ことも大切。聴くことでメンバーは自身の価値観を言語化し、企業の理念に共感できるようになる」と述べ、「マネージャーにとっては大変な仕事だが、定例ミーティングなどマネージャー自身がコントロールできる場で意識してほしい」とアドバイスしました。

* * *

“聴く力”を高めることでコミュニケーションの質は大きく向上し、心理的安全性が高まります。チームの心理的安全性が上がることで、メンバーは恐れや恥ずかしさを感じることなく自由に発言し、挑戦する気持ちを持てるようになります。

聴く力を高めるには、会話にジャッジの要素をなるべく入れず“一旦受け止める”姿勢が重要です。普段の会話はもちろん、ジャッジの必要がある会議でも“一旦受け止める”ことでパフォーマンスを高めることができます。

チームを成長させたいと考えているのであれば、「聴く力」を意識して取り組んでみてはいかがでしょうか。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

挑戦する組織をつくるための「Uniposウェビナー」とは

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

働く仲間同士、異なる部門同士、企業と個人が相互理解を深めたら、組織はもっと強くなる。「あなたの組織を一歩前へ進めるUniposウェビナー」は、変化に対応できる強くしなやかな組織をつくるためのウェビナー。コロナ危機をきっかけに2020年5月開始し、毎回数百名の方にご参加いただいています。

組織課題解決やSDGsのプロ、識者、実践者を毎回ゲストにお呼びし、予測不可能な時代を生き抜く組織のあり方を共に考え、実践のヒントをお伝えします。みなさまお誘い合わせの上、お気軽にご参加下さいませ。

▼過去ウェビナー参加者様の実際の声

「経営陣や上層部に対してのアプローチに悩みを持っておりましたが、今回の講演で素敵なヒントをいただくことができました。どうもありがとうございました。」

「今まで何度か同テーマのセミナーに参加しましたが、一番腑に落ちる内容が多いセミナーでした。 又、参加させて頂きたく思います。」

「いまプロジェクトを担当していますので本当に助かりました。」

「いくつものヒントをいただけて、同じように悩んでいる方が大勢いることもわかりました。今は、さぁどこから手をつけようか、と前向きに考えています。」

「目から鱗で感動しました。」

<今回の登壇者プロフィール>

エール株式会社 取締役 篠田 真貴子氏

慶応義塾大学経済学部卒。米ペンシルバニア大ウォートン校MBA、ジョンズ・ホプキンス大国際関係論修士。日本長期信用銀行、マッキンゼー、ノバルティス、ネスレを経て、2008年12月より2018年11月まで(株)ほぼ日(旧・東京糸井重里事務所)取締役CFO。退任後「ジョブレス」期間を経て、2020年3月より社外人材によるオンライン1on1を提供するエール株式会社の取締役に就任。(株)メルカリ社外取締役、学校法人ユナイテッド・ワールド・カレッジISAKジャパン評議員、認定特定非営利活動法人かものはしプロジェクト理事。「ALLIANCEアライアンス 人と企業が信頼で結ばれ――る新しい雇用」監訳。