最近の若手社員はどんな悩みを持っているんだろうか。

若手社員の悩みを解消する具体的な方法はないだろうか。

若手社員の悩みを放置しておくことは非常に危険です。若手社員の悩みを早めに解消することで、仕事に対するモチベーションの低下を防ぎ、早期離職も防止することができます。

とはいえ、最近の若手社員は何を考えているんだ? と首を傾げてしまう上司も多いでしょう。そこで、

・若手社員の意識調査(若手社員はどんなことで悩んでいるのか)

・若手社員の悩みを早めに解消したほうがいい3つの理由

・最近の若手社員の傾向と対策

・若手社員の悩みを解消するための5つの指導方法

をご紹介します。

最近の若手社員の傾向がわかれば、早めの対策を取ることができます。上司として若手の部下から信頼されるためにも、ぜひこの記事をお読みください。

1.若手社員の意識調査(若手社員はどんなことで悩んでいるのか)

若手社員は今どんなことで悩んでいるのか、最近の意識調査の結果を見てみましょう。

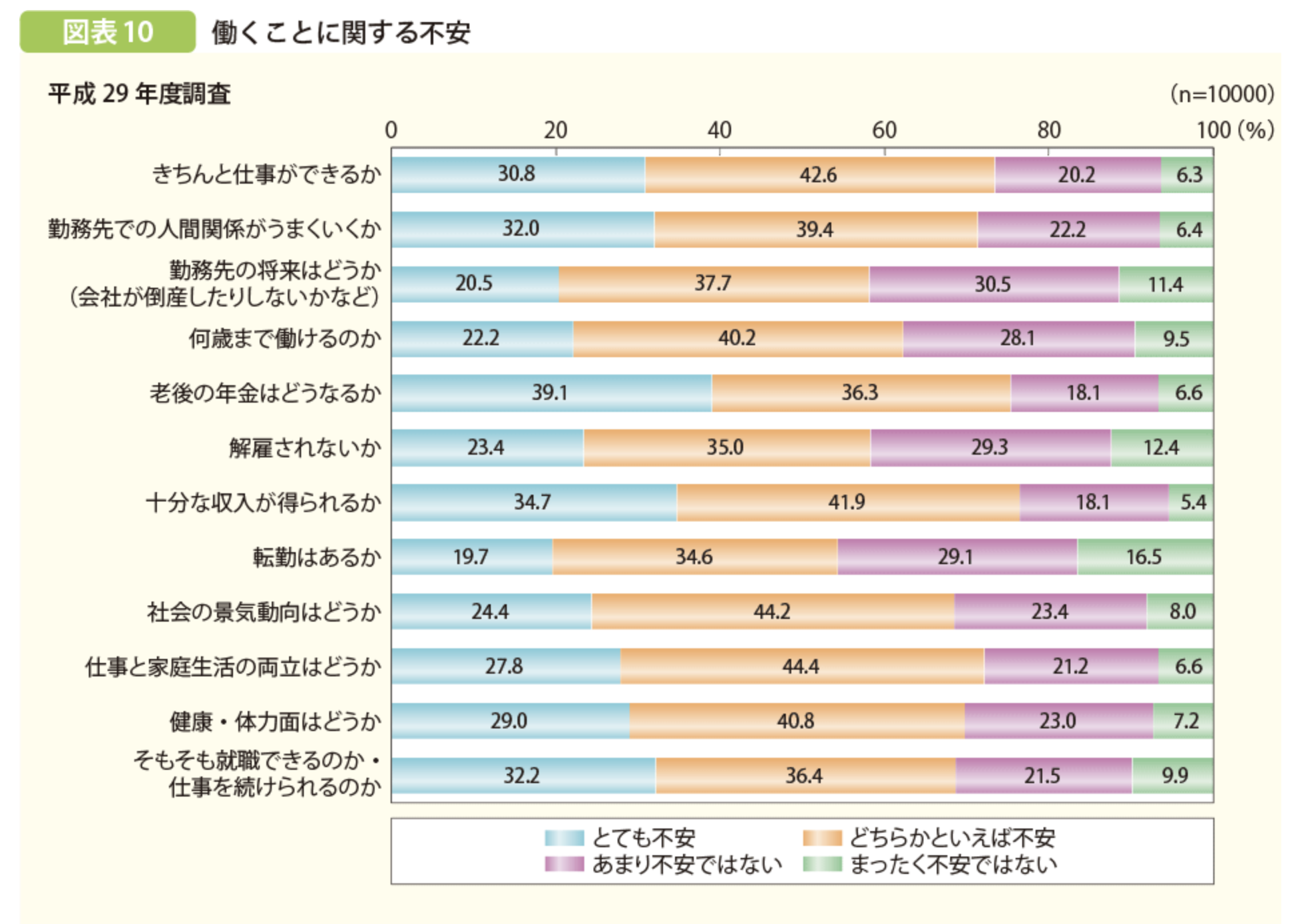

内閣府が発表した「平成30年版 子供・若者白書」《特集 就労等に関する若者の意識》から、働くことに関する不安を聞いた結果は以下のようになっています。

出典:内閣府 平成30年版 子供・若者白書 《特集 就労等に関する若者の意識》

回答のうち「とても不安」または「どちらかといえば不安」を合算した結果で言えば、

1位《十分な収入が得られるか》不安 76.5%

2位《老後の年金はどうなるか》不安 75.4%

3位《きちんと仕事ができるか》不安 73.5%

4位《仕事と家庭生活の両立はどうか》不安 72.2%

5位《勤務先での人間関係がうまくいくか》不安 71.4%

という結果になっています。

この結果から、光り輝く未来像をイメージしている若手は少なく、現在の生活についての不安だけでなく、老後の生活についても不安感を持っていることがわかります。

今はネット検索すれば、リアルタイムで変化する世界各国の経済状況などが一瞬で把握できてしまうため、ネットを駆使して情報収拾することが得意な若手は、まだ見えない遠い未来を今から不安に思ってしまう傾向が強いのかもしれません。

部下の貢献に逃さず感謝・称賛を伝え、成長を劇的にサポート「Unipos(ユニポス)」の詳細はこちら

2.若手社員の悩みを早めに解消したほうがいい3つの理由

なぜ、若手社員の悩みを早く解消したほうがいいのか、その3つの理由をご紹介します。

・仕事のモチベーション低下を防ぐ

・他の若手社員への悪影響をなくす

・早期離職防止

ひとりの悩む若手社員を放置してしまうことで、社内の雰囲気が悪くなったり、士気が下がる原因にもなります。若手は同世代の動向に敏感に影響を受けやすいので、早めに悩みを解消するようにしてください。

2-1.仕事のモチベーション低下を防ぐ

若手社員の悩みを早めに解消することで、モチベーション低下を防ぐことができます。悩みごとは、仕事への集中力を低下させ同時にモチベーションも下げてしまうからです。若手社員は、ベテラン社員と違って、業務に関して覚えなくてはいけないことも多く、それだけで強いストレス状態にあります。悩みが深くなってしまうと、メンタル面にまで影響を及ぼしてしまうこともあるので注意が必要です。

2-2.他の若手社員への悪影響をなくす

早めに若手社員の悩みを解消すれば、他の若手社員への影響をなくすことができます。若手社員同士は、対面では当たり障りのない会話をしていても、ネット環境では深くつながり、チャットツールなどを利用して、お互い愚痴を吐きあったり悩みを打ち明けあったりしています。

若手の世代は横の連帯感が強い傾向があり、ひとりが深く悩んでいることに周りが影響を受けてしまうことが多くあります。早めにひとりの悩みを解消することで、周りを巻き込むことがなくなります。

2-3.早期離職防止

早めに若手社員の悩みを解消すれば、早期離職も防止できます。悩みがあると引きこもってしまう傾向が強い若手は、上司や同僚に助けを求めたり、自分から悩みを打ち明けたりせず、突然会社を辞めてしまうことも少なくありません。

若手社員が悩んでいることに早めに上司が気づいて、声をかける、相談に乗るなどの対応をすることで、内側に引きこもってしまうことを防止し、早期の離職も防ぐことができます。

3.最近の若手社員の傾向と対策

最近の若手社員の傾向と対策をご紹介します。

・学生気分が抜けず、幼い

・自分の頭で考えず、すぐに「正解」を求める

・人から注意されたことに敏感に反応する

彼らは、「デジタルネイティブ世代」と言われています。生まれた時にはすでにパソコンやスマートフォン、インターネット、各種ゲーム機が存在しており、それらに囲まれて育った世代です。情報を取得する能力に長けている反面、失敗を恐れる傾向が強いので、忍耐強く若手社員の成長を促しながら、プロセスを見守ることが大切です。

3-1.学生気分が抜けず、幼い

新卒で入社してから半年程度、学生気分が抜けないくらいであれば大目に見ることもできますが、社会人生活を始めてからすでに2、3年経っているのに、まだ学生気分が抜けない若手社員が多い傾向があります。昔と違うのは、幼さが残る行動を恥ずかしいとか格好悪いと思うことが少なく、社会人として模範的な行動を取ることを「ダサい」と思ったり、「老化」と捉えてしまうといった極端な考え方を持っている若手も少なくありません。

【対策】

早く大人になって欲しいからといって、きつく叱っても効果はあまりありません。まずは、社会人として確実に行動ができたときは必ず褒めるようにして、成長のプロセスを見守っていることをアピールしましょう。今の若手は「承認欲求」が強い傾向もあります。「会社はあなたに対して、こういう役割を求めていて、大いに期待している」ときちんと説明すれば、理解でき納得もしますので、成長を促すのであれば、承認欲求を満たしてあげるようにしましょう。

3-2.自分の頭で考えず、すぐに「正解」を求める

小さい頃からゲーム機器に慣れ親しみ、携帯電話やスマートフォンを駆使して情報を得ていた若手世代は、すぐに答えを求めようとしてしまう傾向があります。失敗することを極端に恐れ、正解がわからない状態のままでいることは非常に不快に感じるので、自分で答えを考えるのでなく人に聞いたりネットで検索するなどして、手軽な方法で正解を求めてしまう傾向があります。

【対策】

仕事に慣れていくうちに、仕事に100%の正解は少なく、時には人に聞いても検索しても、正解が見つからないケースもあることを知るはずです。また、自信を持って正解だと思ってやったことが失敗に終わるといったプロセスを通して、過去の正解が必ずしも現在の正解ではないことを知ることもあるでしょう。時間はかかりますが、失敗をたくさん経験させてみることが大切で、失敗したときに「失敗の原因」について、しっかりと自己分析をさせることも必要です。

3-3.人から注意されたことに敏感に反応する

人から注意されたり叱られたときには、敏感に反応して極度に落ち込んでしまう傾向があります。失敗したくないという気持ちが強いため、注意されたり叱られることを非常に嫌い、無難な行動しかしない、もしくは、指示を待って行動するという消極的な態度を取る若手も多くいます。

【対策】

いきなり、「失敗を恐れず行動しろ!」と激励しても、若手は戸惑うばかりです。崖から突き落として自力で這い上がらせるような古風な指導方法ではさらに萎縮してしまうので、まずは、小さな成功体験をたくさんさせるようにしましょう。小さな目標を持たせたうえで自主的な行動を促し、上司の指示がなくても自分はちゃんと行動できることを実感させることで自信を持たせます。

4.若手社員の悩みを解消するための5つの指導方法

若手社員の悩みを解消するための5つの指導方法についてご紹介します。

・普段から「こまめに声を掛ける」ことが大切

・定期的に1対1ミーティングを行い早めに悩みに気づくようにする

・一人ひとりが異なる特徴を持っていることを理解し、個性に合った指導を行う

・自分の考え方や自分の成功体験を押し付けない

・叱るより、褒める、認めることを多くして自己肯定感を高める

若手の世代は、ネット環境に親しむ時間が長く、普段のコミュニケーションもLINEやチャットツールなどで済ませてしまう傾向があります。対面で会話することが苦手なタイプもいますから、顔を見かけたら必ず声をかけたり、小さなことでも褒めて認めてあげることを習慣にしましょう。

4-1.普段から「こまめに声を掛ける」ことが大切

表面上は何も悩みがないようにふるまうことが上手な若手社員が多いので、まずは普段からこまめに声をかけるようにして、「最近、顔色がすぐれないように見える」とか「なんだか元気がないし、笑顔が不自然な気がする」といった変化にすぐ気づけるようにしましょう。

日常的に会話をしていない上司から「最近調子はどうだね?」などと急にたずねられても、彼らは本心を出したりしません。上司の顔色を伺うことも多く、下手に弱みを握られたくないという心理も働きますから、世間話をして談笑できるくらいの間柄になっておき《上司はいざという時に頼ったり相談しても大丈夫な存在なんだ》と認識してもらえるようにしておきましょう。

「Unipos(ユニポス)」など貢献を見える化するピアボーナスツールなどを使って、多忙な管理職でも部下の貢献にリアルタイムに気づける仕組みを用意することで、上司部下のコミュニケーションのきっかけをつくることも有効です。

4-2.定期的に1対1ミーティングを行い早めに悩みに気づくようにする

人事考課や査定の面談時だけでなく、定期的に若手と1対1ミーティングを行うようにすることも大切です。15分程度の短時間で構わないので、定期的に顔を突き合わせて話をする機会を設けておけば、悩みが深くなって業務に支障が出る前に、なんらかの手を打つことができます。

悩むと孤独感を感じ、引きこもってしまうタイプも最近の若手には多いので、定期的に会話する場を設けてメンタルの状態をチェックすることは非常に重要です。いったん引きこもってしまったら、再度心を開いてもらうのは至難の技になるからです。

ミーティングを行なった際に、普段と比べて表情が硬くないか、上の空で話をしていないか、急に痩せたり太ったりしていないか、顔色や健康状態などにもチェックして、悩んでいるかどうか判定の材料にしてください。

4-3.一人ひとりが異なる特徴を持っていることを理解し、個性に合った指導を行う

同じ世代にはひとつの似たような傾向が出るものの、必ずしも全員が同じ傾向を持っているわけではありません。若手社員に対する先入観から、若手だったら誰でも同じ対応をすればいいと考えず、それぞれの個性を尊重した指導をすることも大切です。

たとえば、若手世代の間でよく言われる言葉に「コミュ障」がありますが、上司とうまくコミュニケーションが取れないことを悩んでいる若手も多く、こちらから積極的に質問をしたりする必要がある内気なタイプもいれば、コミュニケーションが得意に見せかけているだけの若手もいて、できるだけ一人一人を観察してから指導を行う必要があります。

*コミュ障=コミュニケーションが上手に取れない人を揶揄する言葉

若手社員と上司の世代とは、育った時代背景や環境が異なっていることは間違いありません。生まれた瞬間には、すでにパソコンやスマートフォンが存在している世代と、携帯電話さえなかった時代に青春を過ごした世代では、仕事に対する考え方が違ってくるのは当たり前です。

そういった時代背景や育った環境についての違いもよく理解したうえで、若手社員一人ひとりの個性も理解するように努めながら、指導をするようにしましょう。

4-4.自分の考え方や自分の成功体験を押し付けない

ひと通り、失敗も成功も経験してきた上司は、若手社員が仕事で悪戦苦闘しているのを見ると、ついアドバイスと称して「こうやればいいんだよ」とか「うまくいくコツは◯◯◯だよ」と、過去の自分の成功体験を押し付けてしまうことがあります。しかし、昔うまくいった方法が今の時代にも通用するとは限らず、場合によっては、若手社員の成長を阻んでしまうこともあります。

上司として、部下を助けたいという気持ちを持つことは悪いことではありませんが、時には心を鬼にして見守るだけに徹し、部下が「自力で考えて答えを出す」まで待つことも大切です。

4-5.叱るより、褒める、認めることを多くして自己肯定感を高める

指導する際には、叱るよりも、褒めたり実績を認めることを重視して、若手社員の自己肯定感を高めるようにしましょう。

3章でもご紹介しましたが、若手社員は「承認欲求」が強い傾向があります。自分は価値ある存在だと認められたいという気持ちが強いということは、裏を返せば、自己肯定感があまり高くないということです。

自己肯定感の高さは、仕事のモチベーションにも影響するので、自己肯定感が低いまま放置しておくと業績にまで影響が出てしまうことになります。

小さなことで構わないので、若手社員が業務上でなにか良い行動をしたら、すぐに褒めてあげるようにしましょう。

Unipos(ユニポス)など、少額のインセンティブを用意し、社員同士が感謝・賞賛・激励の言葉を贈り合うことを促進させることができるwebサービスもあります。こうしたサービスを活用することで自然に褒め合う習慣をつけることができます。

5.まとめ

若手社員の悩みを早めに解消することは、早期離職の防止になり、結果的に業績への悪影響を防止することになります。

最後に、若手社員の悩みを解消するための5つの指導方法を復習しておきましょう。

・普段から「こまめに声を掛ける」ことが大切

・定期的に1対1ミーティングを行い早めに悩みに気づくようにする

・一人ひとりが異なる特徴を持っていることを理解し、個性に合った指導を行う

・自分の考え方や自分の成功体験を押し付けない

・叱るより、褒める、認めることを多くして自己肯定感を高める

上司は普段から若手に声をかけるようにし、社員同士で小さなことでも褒め合う習慣が社内に根づけば、若手社員も安心して成長を続けることができるようになります。すぐに取り組んで、若手の悩みを解消するようにしましょう。