・2020年10月15日開催

・タイトル:「VUCA時代も成果を出せるチーム構築のプロが語るー “中間管理職が動かない!”への正しい対処法」

・登壇:株式会社ZENTech 取締役 石井遼介氏、Fringe81株式会社 執行役員 兼 Uniposカンパニー社長 斉藤知明

今後のウェビナー情報はこちらよりご確認いただけます

2020年はコロナ禍により、誰も予想していなかった激動の年になりました。今という時代がどれほど不確実で複雑で曖昧な「VUCA時代」なのか、強く実感した人も多いことでしょう。

そうしたVUCA時代のビジネスにおいて、チームの力を引き出し成果を上げる中間管理職はどうすれば生まれるのでしょうか。この問に対する一つの答えとして注目を集めているキーワードが「心理的安全性」です。

今回、2020年10月15日にUniposウェビナー「VUCA時代も成果を出せるチーム構築のプロが語るー “中間管理職が動かない!”への正しい対処法」を開催。Amazon「企業革新」「マネジメント・人材管理」部門で1位を獲得した『心理的安全性のつくりかた』著者として知られる株式会社ZENTech 取締役 石井遼介氏をお招きして、心理的安全性の重要性についてご説明いただくと共に、視聴者がチャットで参加するワークを実施しました。

VUCA時代に成果を出せるのは「心理的安全」なチーム

石井氏はウェビナー冒頭で「現代は不確実で複雑で曖昧。そして変化の激しい時代」だと述べ、講演をスタートさせました。

ほんの少し前まで、この21世紀に疫病がこれほど流行するとは、ほとんど誰も予測できていませんでした。石井氏いわく、現代とは「変化の激しい正解のない時代」、あるいは「正解だと思っていたことですら素早くうつろう時代」なのです。

正解のない時代では、ビジネスでも不確実性の高いプロジェクトが増えることになります。そうしたなかで、あるべきチームやマネージャーの姿とは、どのようなものなのでしょうか。

「正解がある時代では、正解があるわけですから、まず正解を学ぶこと。それをできるだけ、早く、安く、ミスなくやれるのが良いチームでした。しかし、正解がない時代はそうはいきません。何が作れるか、何が売れるかわかりません。挑戦と実践から学習していくことが大事です」

では、どうすれば「実践からの学習」を促進し、チームがパフォーマンスを出せるのでしょうか。石井氏によると、その鍵を握るのが「心理的安全性」だといいます。

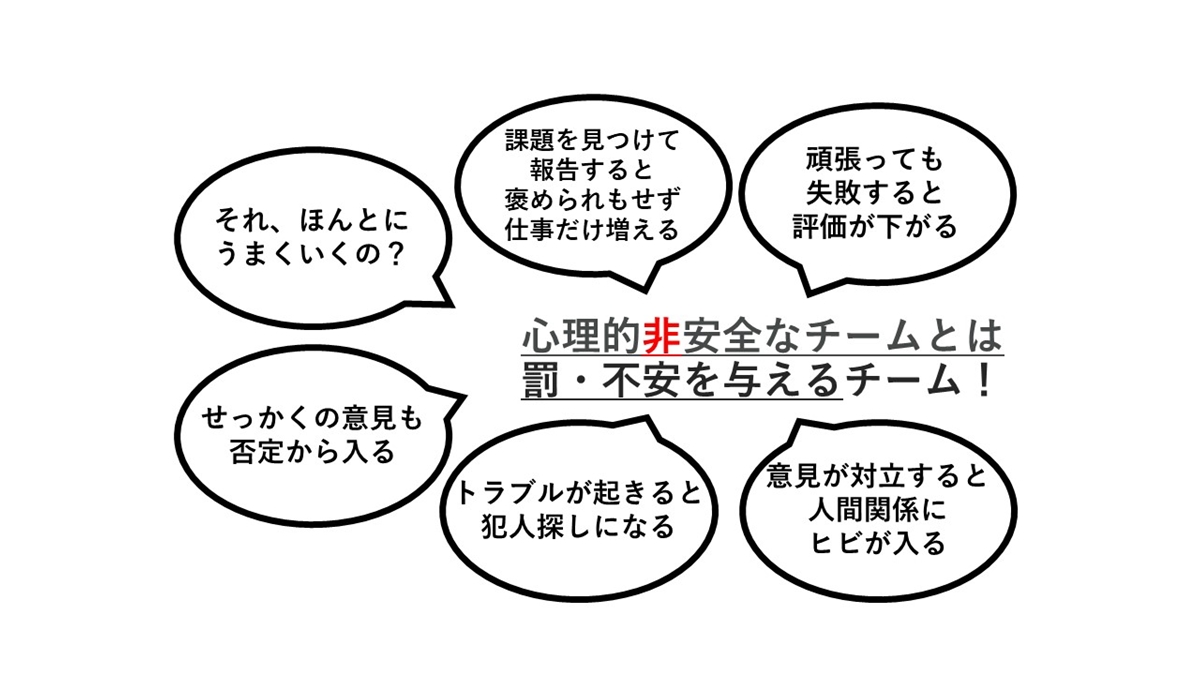

「心理的安全性」とは何でしょうか。それを理解するために、心理的安全の逆の状態である「心理的"非"安全」を考えてみましょう。

「罰と不安」は部下の行動を減らし、モチベーション低下や離職増を招く

心理的"非"安全な職場やチームについて、石井氏は「罰と不安が蔓延する状態」だと説明します。

たとえば、何か課題を見つけて報告しても「じゃあ、やって」と、褒められも評価されもせず、仕事を増やされるだけの職場。新しいアイデアを共有しても「それ、うまくいくの?」とダメ出しされるだけの職場。挑戦して失敗すると「誰のせいなの?」と犯人探しが始まってしまう職場……。

「一つひとつは小さなことかもしれませんが、罰や不安を与えられると人はそれを避けるために"余計なこと"をしなくなります」

特に顔が見えないテレワークでは、管理職はつい罰と不安で管理を強化したくなるといいます。しかし、それが落とし穴だと石井氏は指摘します。

なぜなら罰が持つ機能は行動を「増やす」のではなく、行動を「減らす」ことだからです。「怒られないためにがんばる」という動機ではモチベーションは長続きせず、離職にもつながってしまうのです。

心理的に安全なチームとは、罰・不安を避けるためにではなく、生産的で良い仕事をするため健全に意見を戦わせることのできるチームを指します。

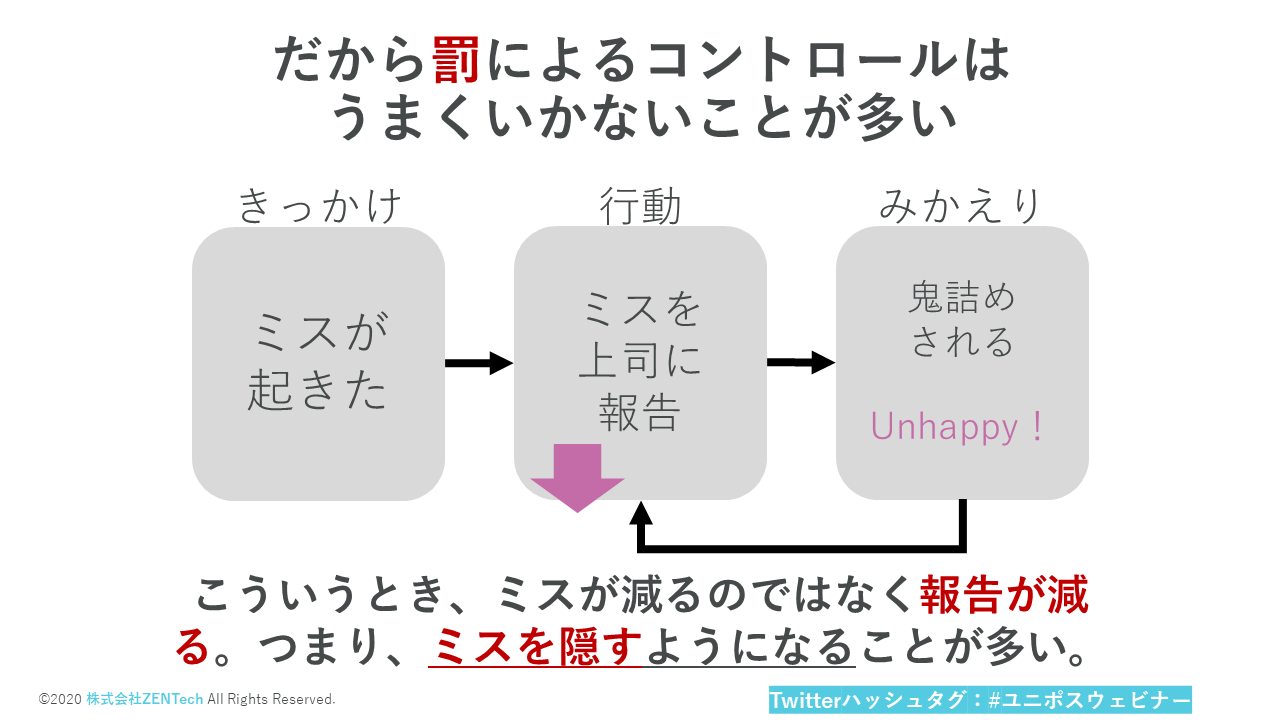

石井氏は行動分析学を参照し、次のように説明します。

「行動の直後に罰があると、その行動が減少することがわかっています。たとえばミスが起きたから上司に報告したとします。そのことで上司に強く怒られると、次からはミスではなく、報告という行動が減ってしまうのです」

報告が減るということは、つまり「ミスを隠すようになる」ということです。上司としてはミスを減らしたいのに、結果としてミスを減らせないどころか、それ以上に良くない事態が起きてしまいます。このように、罰によるコントロールはうまくいかないことが多いのだと石井氏は言います。

ではどうすれば良いのでしょうか。

「行動」と「品質」に対する対応を切り分けることで心理的安全なチームをつくる

石井氏は過去に6000名、500のチームを調査(※2021年2月現在 約10,000名)し、一つの結論に至ったといいます。それが、「心理的安全性をつくる4つの因子」です。

1.話しやすさ

2.助け合い

3.挑戦

4.新奇歓迎

これらを満たすチームとは、つまり「意見を言っても、助けを求めても、挑戦してみても、個性を発揮しても良いチーム」です。それこそが心理的安全性の高いチームなのだといいます。

石井氏はさらに「チームの心理的安全性とは、"チームの歴史"を背負った結果・状態である」と続けます。

つまり、過去のメンバーの行動や起きた事件、それに対する反応などの積み重ねが今のチームの心理的状態を形づくっているというわけです。

「ですから、チームの状態はそれぞれの会社、組織、チームで違うものです。どのチームにも使える"正解"はありません」

正解がないのであれば、管理職がやるべきは、一つひとつの組織・チーム、その時々の文脈、状況、出来事に応じて柔軟に対応することです。そのために必要なのが「心理的柔軟性」だと石井氏は言います。

では、上級管理職の立場から見て、心理的に柔軟な中間管理職はどうすれば育つのでしょうか。ポイントは上級管理職自らが、中間管理職に対して心理的に安全な土壌を作り、心理的に柔軟なリーダーシップの範を示すことです。

石井氏はここで一つの例を挙げます。

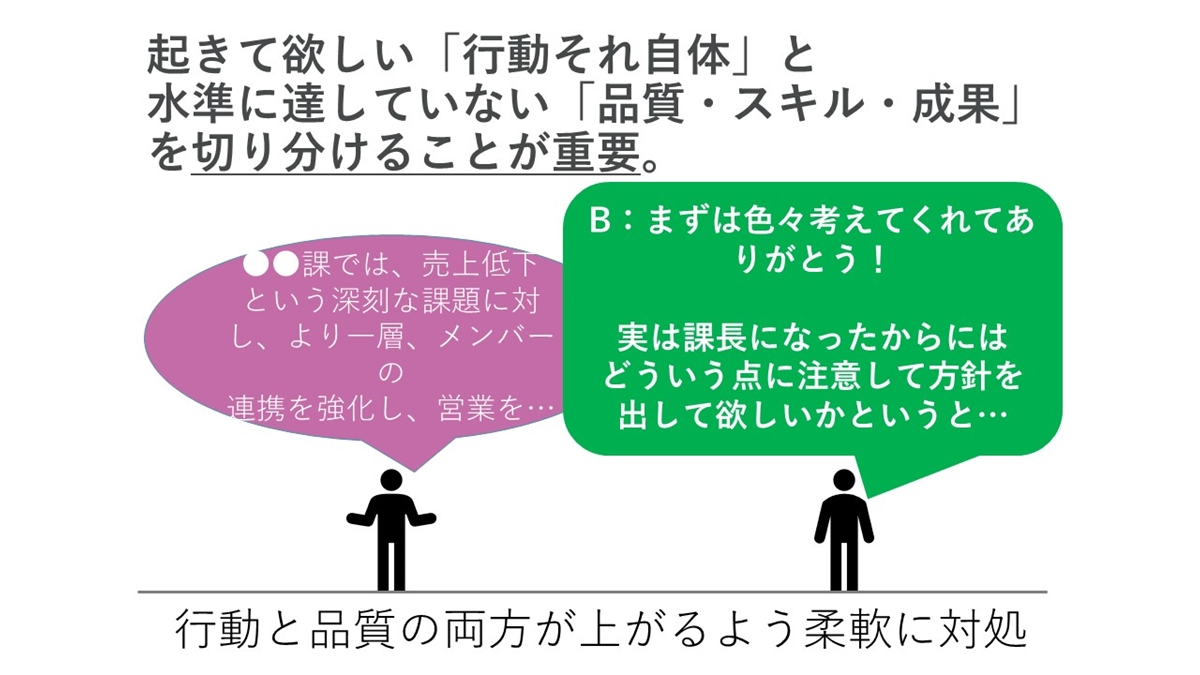

「あなたは上級管理職で、新任管理職に方針を考えて報告をしてほしいとします。しかし、新任管理職の打ち手のクオリティは高くありません。この新任管理職の報告に対して、あなたはどう返しますか?」

よくやってしまいがちなのが、「もっと考えろ! 君ももう課長だろ」と叱責することです。部下の行動に対して「罰・不安」を与えており、これでは「思考する・報告する」という行動を減らす効果があれど、クオリティの向上にはつながりません。

ここでポイントとなるのが、「行動」と「品質」に対する対応を切り分けることだと石井氏は言います。

つまり、「報告してくれた」という行動に対しては「まずは色々考えてくれてありがとう」のように認め、その上で水準に達していない品質について指摘していくという切り分けを行うのです。

このように、管理職は部下の行動と品質の両方が向上するよう柔軟に対処する必要があります。そうすることで、管理職は心理的柔軟なリーダーシップを身につけ、心理的安全性の高いチームが生まれていくのです。

ワークを通して「中間管理職が動かない原因」を実感し、心理的柔軟性を学ぶ

ウェビナー後半は、視聴者を対象としたワーク「リーダーシップとしての心理的柔軟性トレーニング」が行われました。

ワークの中で石井氏は、行動分析学の視点から「人は何かのきっかけに反応するように行動する」ことを提示しました。たとえば「きらいな人がいる(きっかけ)」と「ついネガティブなことを考えてしまう(反応)」という具合です。そして、「きっかけについつい反応してしまうことで、向かっていきたい方向や大切なことから逸れてしまう」と分析しました。

刺激にすぐに喰いつき、大切なことから逸れてしまうのは、心理的に柔軟ではない非柔軟な行動や反応と言えます。

例えば自分の上司が「部門の成績が想定外の悪い数字・成果だった」「あなたが上司に耳の痛いフィードバックをした」などの刺激があった時「ついつい反応してしまっている」ように見えるとしたら、その上司はどんな非柔軟な反応や行動をとっているのでしょうか?

ワークではその点について視聴者からの意見を募り「自分の身をまもるためのロジックを展開している」、「あからさまに不機嫌になる」、「犯人探しを始める」などの意見が寄せられました。その上で、その上司がどんな柔軟な「反応・行動」をとれるともっと組織が良くなるのかについても意見を出し合いました。

さらに、視聴者から出た様々な意見について石井氏は「今、上司に対して書いた"柔軟な反応"はもしかするとあなた自身が聞くべきアドバイスかもしれません」と指摘しました。

ここで考えた上司の「非柔軟な行動」は、もしかしたらあなた自身が、自分の部下に対してとってしまっているかもしれないということです。

最後のワークは感謝を伝える「ありがとうワーク」です。

石井氏はある研究を引用しながら「良い上司は『ありがとう』に理由をつける」と述べ、理由をつけて感謝することの大切さを強調しました。その上で、「最近の感謝できる出来事を思い出す」「理由をつけて感謝する」という2ステップのワークを実施。

「私が急な体調不良で休んでしまった時、資料の作成を巻き取ってくれてありがとう。お陰で感触の良かった商談を、受注に結びつけることができました。精神的なプレッシャーも大きい中だったので、本当に救われる思いで、助かりました」

「計画の改善点を率直に教えてくれてありがとう。恐らく言いにくい部分だったと思いますが、ハッキリと言ってくれたお陰で視野が狭まっていたことに気付き、より良い案にブラッシュアップできそうです」

などなど、チャットが感謝の言葉で埋めつくさる様子は、見ていてとても心温まるものでした。

「今、この場でその(感謝の)メッセージをメールやチャットで送ってみてはいかがですか?」と提案し、ワークを締めくくりました。

ウェビナーの最後に石井氏は、「『相手に問題がある。それに私は困っている』と思うとき、それは実はあなたの問題の一部なのです」と述べ、「あなたが問題の一部ならば、あなたの行動を柔軟に変えることで相手も変わるかもしれません。まずは私たち一人ひとりが心理的に柔軟性の高いリーダーシップを磨き、心理的に安全な組織、チーム、そして社会をともにつくっていきましょう」と視聴者にエールを送りました。

* * *

現代という「正解のない時代」において、チームをマネジメントする中間管理職の役割はますます大きなものになっています。中間管理職の動きが鈍ければ、経営層と現場はどんどん乖離してしまい、ビジネスは停滞してしまいます。

どうすれば中間管理職と現場が自律的に動き、自走する組織をつくれるのか。「心理的安全性」というキーワードから、その解決策を探っていけた本ウェビナーは、経営層や上級管理職の方にとって有意義な時間になったことでしょう。

<登壇者プロフィール>

株式会社ZENTech 取締役 石井遼介氏

東京大学工学部卒。シンガポール国立大 経営学修士(MBA)。神戸市出身。「心理的安全性」の研究者として、チーム・組織のパフォーマンスを科学し「心理的安全性」の計測尺度・組織診断サーベイSAFETY ZONE®を開発すると共に、ビジネス領域、スポーツ領域で成果の出るチーム構築を推進する。2017年より日本オリンピック委員会より委嘱され、オリンピック医・科学スタッフも務める。著書に『心理的安全性のつくりかた』(日本能率協会マネジメントセンター)がある。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

変化に対応できる強くしなやかな組織をつくるための「Uniposウェビナー」とは

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

働く仲間同士、異なる部門同士、企業と個人が相互理解を深めたら、組織はもっと強くなる。「あなたの組織を一歩前へ進めるUniposウェビナー」は、変化に対応できる強くしなやかな組織をつくるためのウェビナー。コロナ危機をきっかけに2020年5月開始し、毎回数百名の方にご参加いただいています。

組織課題解決やSDGsのプロ、識者、実践者を毎回ゲストにお呼びし、予測不可能な時代を生き抜く組織のあり方を共に考え、実践のヒントをお伝えします。みなさまお誘い合わせの上、お気軽にご参加下さいませ。

▼過去ウェビナー参加者様の実際の声

「経営陣や上層部に対してのアプローチに悩みを持っておりましたが、今回の講演で素敵なヒントをいただくことができました。どうもありがとうございました。」

「今まで何度か同テーマのセミナーに参加しましたが、一番腑に落ちる内容が多いセミナーでした。 又、参加させて頂きたく思います。」

「いまプロジェクトを担当していますので本当に助かりました。」

「いくつものヒントをいただけて、同じように悩んでいる方が大勢いることもわかりました。今は、さぁどこから手をつけようか、と前向きに考えています。」

「目から鱗で感動しました。」

▼次回ウェビナー情報はこちらよりご確認いただけます

運営メディア:「あなたの組織を一歩前へ ONE TEAM Lab」 https://media.unipos.me/

主催社Unipos公式サイト:https://unipos.me/ja/