・2020年12月23日開催

・タイトル:「ー給与や福利厚生だけでは不十分?ー 社員の生産性を高める 幸せな職場づくりの新常識」

・登壇:慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科教授 前野隆司氏、株式会社ZENTech 取締役 石井遼介氏、Fringe81株式会社 執行役員 兼 Uniposカンパニー社長 斉藤知明

今後のウェビナー情報はこちらよりご確認いただけます

https://unipos.peatix.com/view

「幸せな社員は不幸せな社員よりも生産性が1.3倍、創造性が3倍高く、欠勤率、離職率が低い」

このような研究結果を聞いて、皆さんはどんな印象を持たれるでしょうか。おそらく、「幸せになれば生産性が上がるなんて信じられない」と懐疑的に思われる方も多いことでしょう。実はこの「幸せと生産性の関係」については欧米ではすでに研究が進んでおり、企業経営を考える際の重要な視点になっているのです。

では、具体的に職場における「幸せ」とは何か、どのようにすれば幸せな職場を作れるのか。そのヒントとなるのが「心理的安全性」です。

12月23日、Uniposウェビナー「―給与や福利厚生だけでは不十分?― 社員の生産性を高める 幸せな職場づくりの新常識」を開催しました。ウェビナーには、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科教授で「幸福学」の第一人者として知られる前野隆司氏と、心理的安全性の専門家である株式会社ZENTech 取締役 石井遼介氏が登壇。

なぜ幸福であることが生産性の向上につながるのか、どうすれば幸せな職場を作れるのかというテーマでご講演いただきました。

幸福感の高い社員の生産性は幸福感の低い社員より31%も高い

本ウェビナーテーマは「生産性と幸福感」の関係です。すなわち、生産性を向上するためには、従業員が“幸福”でなければならないということです。なぜ、社員の生産性向上に“幸福”が重要なのでしょうか?

この点に対して前野氏は、ハーバードビジネスレビューからデータを引用し、従業員の幸福感とパフォーマンスに明確な関係があることを示しました。

調査によると、「幸福感の高い社員の創造性は3倍、生産性は31%、売上は37%高い」ことがわかっているといいます。さらに「幸福度が高い従業員は欠勤率が低く、離職率が低い」とのことで、従業員の幸福感が生産性と欠勤・離職率の両方に大きな影響を与えているのだそうです。

では「幸福感」とは何でしょうか?

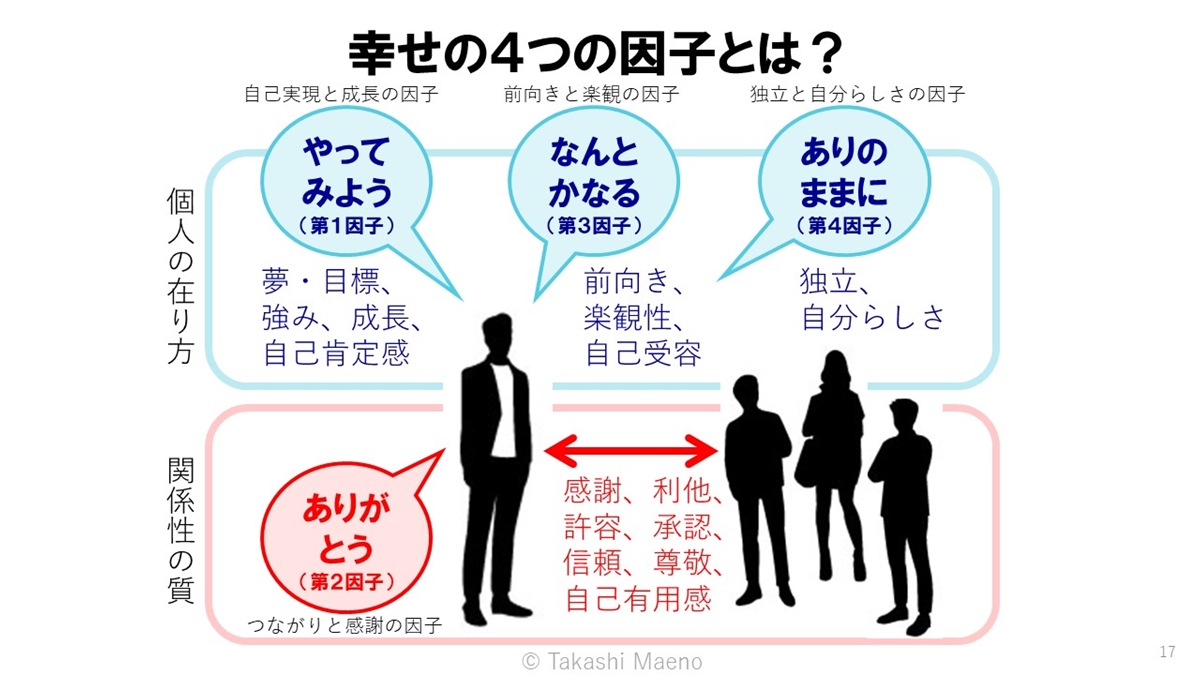

前野氏は幸福の説明として「幸せの4つの因子」を挙げます。

まず、第1の因子となるのは、夢や目標を持ち、自己肯定感を高めることで生まれる「やってみよう」という気持ちです。

次に、他者とのつながりや感謝から生まれる「ありがとう」という気持ちが第2の因子です。

第3の因子は、トラブルに対しても前向きに捉えられる「なんとかなるさ」という楽観性です。

最後に第4の因子となるのが、精神的に独立しており自分らしさを保てる「ありのままに」の精神です。

これら4つの因子を持った状態が「幸福」なのだと前野氏は説明します。

「幸せな職場とは、周りを信頼し、お互いに承認し合う関係性が築けている職場です。反対に、仕事にやらされ感があり、感謝もなくコミュニケーションも希薄な環境が不幸な職場です。幸せな人は不幸せな人よりも視野が広いという統計結果もあります。どう考えても生産性が高いのは幸せな職場で働く人でしょう」(前野氏)

VUCAの時代において「はたらく人の幸せ」をつくる7つの因子

前野氏のお話を受けて斉藤は「幸せだから生産性が上がるのか、生産性が上がるから幸せになれるのか」という疑問を投げかけました。これに前野氏は「それは両方とも正しい」と回答します。

「幸せだから生産性が上がるし、生産性が上がるから幸せになれるのです。逆に生産性が低いと不幸せになり、不幸せになることでもっと生産性が下がるという悪循環に陥ってしまいます。コミュニケーションをとり、感謝をして、本当にやりたい仕事をすることで、幸せの好循環に乗れるのです」(前野氏)

もっとも、昨今はコロナ禍の影響もあり、どうしても生産性や業績を落としてしまっている業種もあります。そうした厳しい状況のなかで前野氏が示す好循環を回すにはどうすればいいのでしょうか。

この難しい問いに対して前野氏が挙げるポイントは「理念」です。

「企業が世の中に対してどう役に立っているのか。理念を持ち、チームとして、あるいは個人としてがんばれる組織づくりができていないと、負の循環を抜け出すのは難しいでしょう」(前野氏)

前野氏はさらに「現代社会とは、先が読めないVUCAの時代である」と続けます。

「僕が若い頃は製品をつくっていれば儲かった時代でした。しかし、今はそうではありません。コロナ禍もあり、先のことは読みにくくなっています」(前野氏)

そういった時代に幸福感を持ち、生産性を上げるためには「ピラミッド型の組織では難しい」のだそうです。

「上司の命令ですべて動くのではなく、100人いるなら100人が自分で考え、試行錯誤して正しい方向を見つけないといけないのです。高度経済成長時代は視野が狭くても問題ありませんでしたが、現代は視野を広くして判断しないといけません。特に今はコロナ禍もあり、大きなチャレンジをしている人と、立ちすくんでいる人との格差が拡大しているのです」(前野氏)

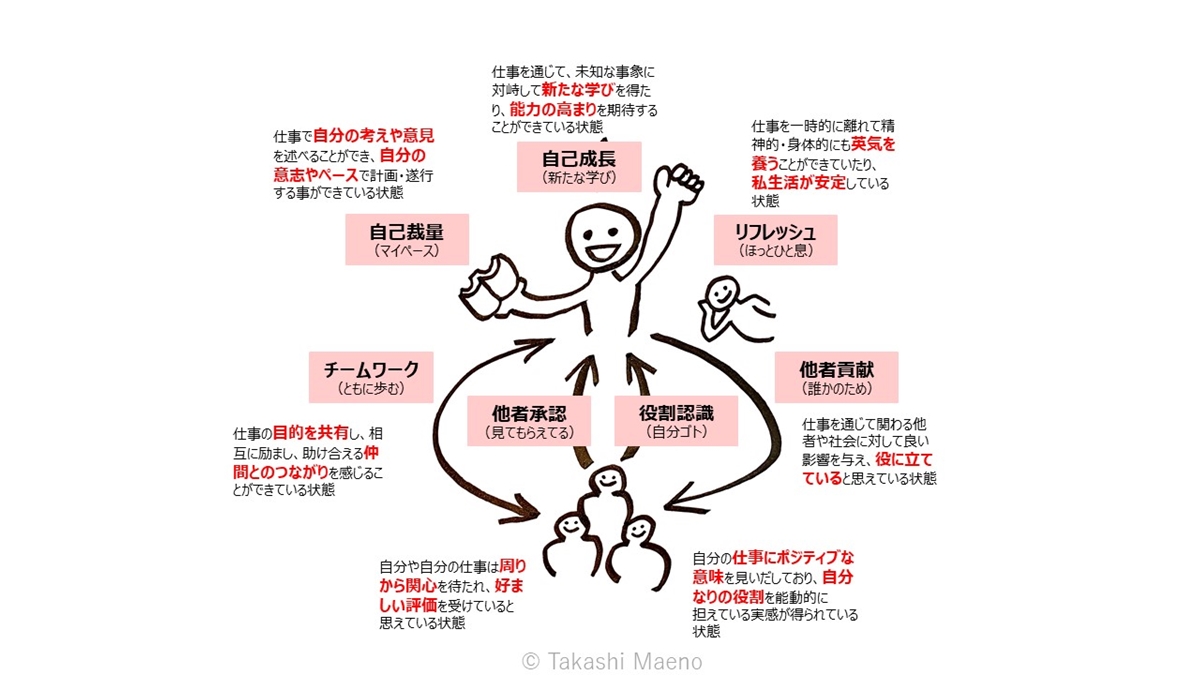

では具体的に、「個人が幸せになれる組織」をどう作っていけばいいのでしょうか。前野氏はパーソル総合研究所と共同開発した「はたらく人の幸せ/不幸せ尺度」を提示し、「はたらく人の幸せの7因子」と「はたらく人の不幸せの7因子」を紹介します。

<はたらく人の幸せの7因子>

・自己成長因子(新たな学び)

・リフレッシュ因子(ほっと一息)

・他者貢献因子(誰かのため)

・役割認識因子(自分ゴト)

・他者承認因子(見てもらえている)

・チームワーク因子(ともに歩む)

・自己裁量因子(マイペース)

<はたらく人の不幸せの7因子>

・自己抑圧因子(自分なんて)

・不快空間因子(環境イヤイヤ)

・評価不満因子(報われない)

・協働不全因子(職場バラバラ)

・疎外感因子(ひとりぼっち)

・理不尽因子(ハラスメント)

・オーバーワーク因子(ヘトヘト)

もっとも、「“幸せな職場”と“不幸せな職場”は完全な対称の関係ではない」と前野氏は釘を差します。

「幸せであり、かつ不幸せな職場というのもたくさんあります。たとえば一時的に生産性が高まっても、従業員が無理をしていた場合はヘトヘトになって辞めてしまったりするようなケースも少なくありません。大事なのは“継続的”に生産性を高めることなのです」(前野氏)

幸せな職場をつくるためのキーワードは「心理的安全性」

継続的に生産性を高めるために、どのような職場をつくっていけばいいのでしょうか。ここで登場するキーワードが「心理的安全性」です。

心理的安全性の専門家であり、多くの企業に研修を行っているZENTechの石井氏は「正解がない現代では、チャレンジしながら学んでいくしかない。その中で心理的に安全なチームは、チームの学習が促進されるので、結果としてパフォーマンスが高くなる」と述べます。

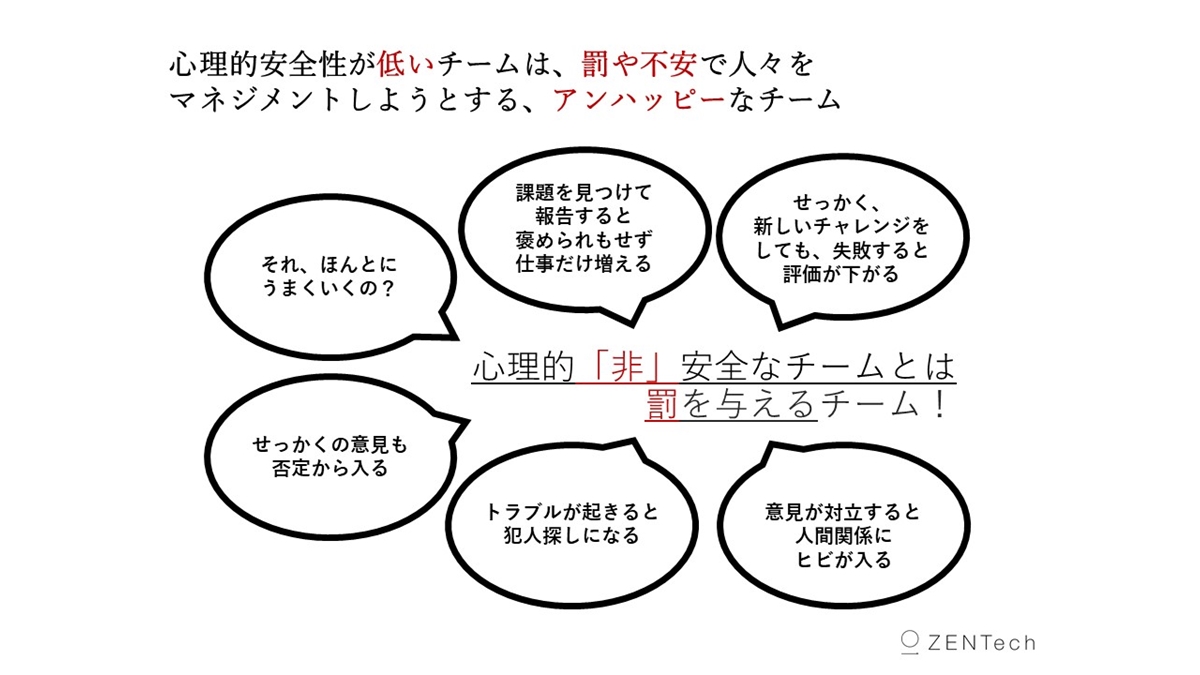

さらに石井氏は、心理的安全性を理解するために「心理的安全性が低いチームとはどんなチームか」を考えるとわかりやすいと続けます。

「心理的安全性が低いチームとは、罰や不安で人々をマネジメントしようとする、アンハッピーなチームです。部下をもっと頑張らせるための手段として罰を用いる上司は少なくありません」(石井氏)

実は「罰」によるマネジメントは心理的安全性を低下させることはもちろん、生産性を下げることに繋がるのだと石井氏は言います。その理由は、「罰」の持つ機能にあります。

「罰の持つ機能は、“行動を減らす”ことです。それも、罰を与える直前の行動が減るのです。たとえばミスをした部下が報告してきたとします。上司は報告を受け、部下を叱ります。叱るのはミスを減らしたいからですが、実際には“叱る”という罰を与えた直前の行動、すなわち“報告する”という行動が減ってしまうのです。その結果、部下は報告をしなくなり、ミスを隠すようになってしまいます」(石井氏)

このような事態を避け、心理的に安全なチームをつくるためには、「心理的に柔軟なリーダーシップ」が重要になると石井氏は言います。

“心理的に柔軟”とは「正論を押し付けるのではなく、役に立つ行動をとる」こと。ただし、役に立つ行動をとるといってもそう簡単ではありません。

そこで石井氏は、「トラブルに対して一旦、まずは『それはちょうどよかった』と唱えて対応してみる」という行動を提案します。

「実際に、200人の前で講演をしていたとき、突然PCの画面が落ちてしまいました。そんな時、みなさんだったらどうしますか?スタッフの方に怒ったりしても、問題は解決しないですよね。『こういうトラブルがあったとき、私達の会社では『それはちょうどよかった』ととりあえず唱えることにしているんです』と話したんです。その話がとても受けましたし、その対応について、良い感想をたくさん頂きました。実際にその講演ではのちに心理的柔軟性について話す予定だったので、トラブルがあったことでむしろ私が『それはちょうどよかった』と柔軟な対応を実践していることを示せました」(石井氏)

トラブルに対して正論で詰めると、冷静に対応できず状況をむしろ悪化させる恐れもあります。トラブルが起きたときに必要なのは、難局を乗り越えるためのアイデアを出すことや、適切な人に素直に助けを求めること、あるいはお客さまや関係者に率直な説明と謝罪をすることです。

このような適切な対処をスムーズに行うためには、一旦「ちょうどよかった」と冷静になることが重要なのです。

石井氏はまた、心理的に柔軟なアプローチとして「すでに思考というバイアスの中から世界を観ていることを知る」ことを挙げます。

ここでいう「思考」とは、頭の中に浮かぶ音声や映像のこと。思考にはバイアスがかかっており、フラットに物事を見ようとしてもなかなかうまくいきません。

「バイアスを取り除いてフラットに見ようとすると、今度は“フラットに見れている”という思考を強化してしまうのです」(石井氏)

そこで石井氏が提案するのは“思考を軽く持つ”ことです。すなわち、自分自身の中で「絶対に○○だろう」や「私やこのチームには、このプロジェクトは難しい」といった思考が浮かんできたら、「……という考えを私は持っているなあ。それはそうとして……」と思考を切り替えるのだといいます。

* * *

トラブルに対して「それはちょうどよかった」と受け止めること、そして「私たちは思考というバイアスから世界を観ている」ということを知ること。これらのアプローチで心理的柔軟性を高めることが、心理的に安全なチーム構築には欠かせません。

そしてチームの心理的安全性を高めることは、前野氏が提示する「幸せの7因子」を満たす職場づくりにもつながっていくのです。

前野氏と石井氏お二人のお話は、コロナ禍により到来したVUCA時代に生産性向上を目指す中で、とても学びの深いものだったのではないでしょうか。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

挑戦する組織をつくるための「Uniposウェビナー」とは

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

働く仲間同士、異なる部門同士、企業と個人が相互理解を深めたら、組織はもっと強くなる。「あなたの組織を一歩前へ進めるUniposウェビナー」は、変化に対応できる強くしなやかな組織をつくるためのウェビナー。コロナ危機をきっかけに2020年5月開始し、毎回数百名の方にご参加いただいています。

組織課題解決やSDGsのプロ、識者、実践者を毎回ゲストにお呼びし、予測不可能な時代を生き抜く組織のあり方を共に考え、実践のヒントをお伝えします。みなさまお誘い合わせの上、お気軽にご参加下さいませ。

▼過去ウェビナー参加者様の実際の声

「経営陣や上層部に対してのアプローチに悩みを持っておりましたが、今回の講演で素敵なヒントをいただくことができました。どうもありがとうございました。」

「今まで何度か同テーマのセミナーに参加しましたが、一番腑に落ちる内容が多いセミナーでした。 又、参加させて頂きたく思います。」

「いまプロジェクトを担当していますので本当に助かりました。」

「いくつものヒントをいただけて、同じように悩んでいる方が大勢いることもわかりました。今は、さぁどこから手をつけようか、と前向きに考えています。」

「目から鱗で感動しました。」

<今回の登壇者プロフィール>

・慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科教授 前野隆司氏

1984年東京工業大学卒業、1986年同大学修士課程修了。キヤノン株式会社、カリフォルニア大学バークレー校訪問研究員、ハーバード大学訪問教授等を経て現在慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科教授。慶應義塾大学ウェルビーイングリサーチセンター長兼任。博士(工学)。専門は、システムデザイン・マネジメント学、幸福学、幸福経営学など。著書に、『幸せな職場の経営学』(2019年)、『幸福学×経営学』(2018年)、『幸せのメカニズム』(2014年)、『脳はなぜ「心」を作ったのか』(筑摩書房,2004年)など多数。

・株式会社ZENTech 取締役 石井遼介氏

東京大学工学部卒。シンガポール国立大 経営学修士(MBA)。神戸市出身。「心理的安全性」の研究者として、チーム・組織のパフォーマンスを科学し「心理的安全性」の計測尺度・組織診断サーベイを開発すると共に、ビジネス領域、スポーツ領域で成果の出るチーム構築を推進する。2017年より日本オリンピック委員会より委嘱され、オリンピック医・科学スタッフも務める。著書に『心理的安全性のつくりかた』(日本能率協会マネジメントセンター)がある。