行動指針とは、組織・企業が持つ独自の行動ルールや行動規範です。

行動指針が浸透すると、その組織・企業らしい行動が自然ととれるようになるので、従業員エンゲージメントの向上や一体感アップにつながるとして注目されています。

そこで今回、行動指針とは一体どのようなものなのかについて

- 行動指針とは?

- 行動指針のもたらすメリット

- 行動指針の作り方

- 行動指針を浸透させる方法

- 企業の行動指針2例を紹介

をまとめました。

最後までお読みいただければ、1人ひとりが自社の従業員として理想的な行動が自然ととれるような、

行動指針の作成や改善案の手がかりがきっと見つかるでしょう。

あわせて読みたい

1.行動指針とは?

一般的に、行動指針とは「何かを行う際に、自分の進むべき道、取るべき態度を決めるための羅針盤となるもの」です。

基本的には個人レベルでの行動に対して使われますが、企業やチームなどの団体でも使用します。

行動指針は具体的には「どうするべきか」です。

例えば、常に営業トップ成績を出す営業マンは以下のようなことを行動指針にして日々、仕事をしています。羅針盤の指し示すゴールは「売上トップを達成する」です。

- 営業はお客さまに会うのが仕事である

- 動いても成功するかはわからないが、動かなければ成功はない

- 会社が決めた売上目標を達成するために”どうするべきか”考えるのが営業の仕事

- 成績が上がらないなら、人より早く来て働く、これがビジネスの世界常識

- 飛び込み営業と名刺集めは営業の基本中の基本

【参考:市村洋文一億稼ぐ営業の教科書】

もう1つ、漫画で行動指針の例を出します。

冒険海洋物語である「ワンピース」の場合、羅針盤の指し示すゴールは「海賊王に、俺はなる!」ですが、行動指針は以下のようなものになります。

- ワクワクするような冒険をする

- 夢・信念・仲間のためなら死をも恐れない

- ひとつなぎの大秘宝(ワンピース)を手に入れる

【参照:ワンピース公式サイト】

企業の例としては、経団連の月刊誌より、1997〜2002年4月にかけて連載されていた「わが社の企業行動指針」というものがあります。様々な企業の行動指針が載っているので、参考にしてみてください。

【参照:一般社団法人 日本経済団体連合会 わが社の企業行動指針】

いずれにしても、羅針盤の座標軸が指す先にはゴールがある前提ですので、行動指針を決めたい場合は、何を実現したい(ゴール)のかを先に決めておく必要があります。

ゴールの決め方は、以下の2点がポイントです。

- 実現したいものは具体的に設定する

- 実現するものは、形がないものでもよい

作り方などは別章で解説します。次に、行動指針と混同しがちな言葉である、企業理念・行動理念・クレドとの違いを説明します。

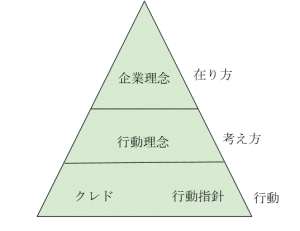

①企業理念との違い

行動指針が「行動」の羅針盤なのに対し、企業理念とは、創業者が会社の創業に託した想いのことであり、会社の不変の価値観と会社の存在理由・目的からなる、その企業が目指す社会での「在り方」です。

「この企業はなんのために存在しているのか」を、社内外に伝えるためにあります。

企業理念を見ると、その会社が何を大事にして、どの方向に進んでいるのかがわかります。企業理念は、企業によっては

- 社是

- 存在意義

- 会社の合言葉

- 標語

- スローガン

- 我が社のモットー

- 会社の方針

などという言い方をしているところもあります。

企業が内包する考え方の部分なので、この時点では社員に対しての行動レベルでの強制力はありません。

企業理念の例としては、下記のようなものがあります。

- 楽天株式会社 「イノベーションを通じて、人々と社会をエンパワーメントする」

- 株式会社サイバーエージェント 「21世紀を代表する会社を創る」

- アマゾンジャパン株式会社 「地球上で最もお客様を大切にする企業であること」

- ナイキ 「BRING INSPIRATION AND INNOVATION TO EVERY ATHLETE IN THE WORLD」 邦訳:世界中の全てのアスリートにインスピレーションとイノベーションをもたらす

ズバッとわかりやすいもの、少々まわりくどいものなど、企業によって表現は様々ですが、それもその企業らしさにつながります。

また企業理念は、時代や企業の成長度合いに合わせて柔軟に変えることもあります。

②行動理念との違い

行動指針が行動の羅針盤なのに対し、行動理念は「行動する、またはいかに行動すべきかを考える時に、判断の拠り所となる基本的な考え」を指します。行動理念には

- その行動を行う理由があり

- 行動のゴールに企業理念がある

というルールがあり、これが繰り返し行われた先に「その企業らしさ」というものが出て来ます。

行動指針と似ていますが、行動指針は個人にも使いますが、行動理念という言葉を個人を表現する時には使うことはありません。

例えば、ナイキ 「BRING INSPIRATION AND INNOVATION TO EVERY ATHLETE IN THE WORLD」(邦訳:世界中の全てのアスリートにインスピレーションとイノベーションをもたらす)という企業理念の場合は、

- 誰に?→ 全てのアスリートに

- 何をする?→ ひらめきと 技術革新をもたらす

- 社員の行動→ ナイキを使うアスリートが、自己最高の結果を出せるためのモノ作りをする

という行動・決断する時の考え方・判断の軸が生まれます。

A案かB案かの採択に迷ったら、上記の3つが実現できる方を取る。また、プレゼンする時には、「ナイキを使えば、自己最高のあなたになります」とプレゼンテーションをします。

ナイキの社員は常に、自分が行動をする際に、その裁量の大小に関わらず上記に沿った行動をしており、その行動の軸・源となっているのがナイキの行動理念ということになります。

③クレドとの違い

行動指針が行動の羅針盤なのに対し、クレドは行動するためのより具体的でシンプルな指針です。

ゴール名が書いてある道路標識のようなイメージです。両者の意味はほぼ同じですが、クレドは最近になってから使用されるようになった言葉です。

クレドは直訳すると「基本信条」「基本信念」ですが、一般的には、共同体の基本信条が成文化(ドキュメント化)してあるものを指します。

社是・経営理念・ビジョン・ミッションなど、その会社や企業を表す文書は何種類もあるのですが、企業における「クレド」という概念がこの世に誕生したのは、1943年にジョンソンアンドジョンソンが「我が信条」(Our Credo)というA4用紙一枚に書いた経営理念が始まりです。

日本ではリッツ・カールトン大阪がそのホスピタリティの高さで世界から注目された際に広がった、比較的理解の新しい単語ですので、企業理念、経営理念、行動指針、行動理念など企業ごとに自由に翻訳・意訳されており、多くの解釈が存在しています。

リッツ・カールトンはお客様への心のこもったおもてなしと快適さを提供することをもっとも大切な使命とこころえています。

私たちは、お客様に心あたたまる、くつろいだ、そして洗練された雰囲気を常にお楽しみいただくために最高のパーソナル・サービスと施設を提供することをお約束します。

リッツ・カールトンでお客様が経験されるもの、それは感覚を満たすここちよさ、満ち足りた幸福感そしてお客様が言葉にされない願望やニーズをも先読みしておこたえするサービスの心です。

【参照:リッツ・カールトン クレド】

「そのようなことは致しかねます」クレドは全社員と全役員に徹底されている必要があり、その成果は、特に緊急時やイレギュラーな対応の素早さ、組織一丸となって対処できるスピードに表れます。

例えば、リッツ・カールトンでのクレドを遵守していると、お客様に急ぎの用事や難しいお願い事をされた際、

- 「上司に聞いてまいります」

- 「後日、改めて確認して連絡させてください」

などの即時判断を見送り、お客様をお待たせすることがなくなります。

理由は、全てのスタッフがリッツ・カールトンの上記クレドに則った「行動」ができるからであり、共同体の1人として上記に書かれた「クレド通りの行動をすること」が正義であり、常に正解だからです。ちなみに、リッツ・カールトンでは、上記のような対応をリッツ・クオリティで行うため、スタッフ個人の裁量で使用できる経費が潤沢に割り当てられています。

現実には行動指針と重なる部分は多いですが、クレドの方がより日々の業務に落とし込まれ、徹底的にトレーニングされているという印象があります。

【参照:ジョンソンアンドジョンソン クレド】

【参照:リッツ・カールトンが大切にするサービスを超える瞬間】

2.行動指針のもたらすメリット

本章では、行動指針のもたらすメリットを説明します。

①社員のモチベーション向上が期待できる

行動指針が組織に浸透していると、社員1人1人のモチベーションの向上が期待できます。

行動指針は企業内で従業員が行動する際の「どっちの方向へ、どう歩いていけばいいのか」という明快な羅針盤であり、そのゴールは企業理念や経営理念になります。

全従業員がこれらの共通した価値観を持って行動をする結果、従業員1人1人が企業人として正しい行動が取れるようになります。

行動指針に則った行動を繰り返すことは企業内での正解を承認され続けることになりますので、最終的には社員が自発的に企業の一員として常に望ましい行動が取れるようになり

「自分は社会的に意義のある仕事をしている」

という体感とともに、同じ価値観を持った従業員同士の絆が深まります。

同時に、行動指針を日々体現することにより、従業員同士で共有されるゴールに向け共に歩んでいる一体感が、企業と従業員との間に厚い信頼を生み、エンゲージメントを高めます。

②企業が「あるべき理想の姿」に近くなる

行動指針があると、その企業が「どういった姿であるべきか」を評価する基準を個人レベルで作ることができます。

企業理念がゴール、ゴールに向かうための具体的で明快な基準(羅針盤)が行動指針です。

例えば、企業理念は「理念」なので、評価や点数をつけるのは難しいのですが、行動指針は「行動」の有無による採点が可能ため、その企業人らしい行動がどれだけ出来ているのかを評価し、行動修正ができます。

その結果、行動指針が明快にある企業は

- あるべき企業の形

- あるべき社員の姿

- あるべき未来の理想

に向かって具体的な行動をとることができ、その結果、その企業が「あるべき理想の姿」に限りなく近くことができるようになります。

3.行動指針の作り方

本章では行動指針の作り方の説明をします。

作り方はコンサルタントや企業によってやり方も様々で、これといった決まりはありせんが、多くの場合は企業理念に合わせたものを作ります。人事部と役員が相談しながら進めるケースと、行動指針作成チームを作ってプロジェクトとして進めるケースがあります。

今回は、行動指針が作られる骨子の部分を説明します。

①仕事を通じて実現したいことを書き出す

行動指針を決める場合は、企業が何を実現したいのかを先に決めておく必要があります。その際、

- 実現したいものは具体的に設定する

- 実現するものは、形がないものでもよい

上記2つのポイントに注意をして設定します。例えば、企業とその社員である自分たちがその行動を通じて、

- お客様にどうなってほしいのか

例>お客様に自宅のように寛いで欲しい

- 自分たちは何が与えることができ

例>お客様に居心地の良い場所と最高のサービスを提供する

- お客様の反応から自分たちが得られるものは何なのか

例>お客様の笑顔、ありがとうという言葉

得られるもの→やりがい、満足感、達成感、幸福

などを具体的にリストにしていきます。

②仕事でも「これだけはしたくない」ことも書き出す

①とは逆ですが、企業としてこれだけはやりたくない、ということもリストにしておきましょう。例えば

- 悪事を働いてまで稼ぎたくない

- ブラック企業として従業員から搾取することだけは避けたい

- 家庭を犠牲してまで働く意味はない

など、いくらお金の為とはいえ、こんなことしなくても良いだろうと自分たちが思うことも書きましょう。

その結果、人や他の企業に迷惑をかけない会社になり、トラブルが起きにくい企業風土にすることができます。

③創業者がいる場合は、創業理念も入れる

歴史の長い会社の場合、時代に合わせて企業内の色々なものが変遷してます。

しかし、創業当時の考えは、その企業が「生まれた理由」ですので、必ず盛り込みましょう。もし、創業者や創業者一族がいるのであれば、ぜひ、直接取材をして

- どのような経緯で創業が起きたのか

- その時に起きた大きな出来事や事件など

- その時の社会背景

- 創業者の決断

- 創業者のした行動すべて

- 周りの人の反応すべて

など、つぶさにお話を聞いておきましょう。

④ ①〜③までの内容を精査する

今まで①〜③で出た行動リストの中で意味が同じもの、行動が同じものはグループ化します。

ポストイットなどに書き出して、移動させながら仕分けるとわかりやすいでしょう。たいていは

- 行動

- 考え方

- 存在意義

の3種類に分けられます。

無理に3つにしなくても、自社にとって大切だと思える行動や概念があれば大切に残しておきますが、多くても5項目くらいまでにしましょう。

行動指針は行動する際にパッと頭に思い浮かべるタイプのものですから、あまり多いと、行動する人が覚えきれなくなるからです。

もうこれ以上スリム化できないというところまで仕分けをしたら、それを再度、リストにします。

⑤行動指針となる言葉にする

④でできたリストを行動指針としての言葉に変えていきます。理想は、1行に収まっていると良いです。

【例】リストにある言葉:

- 「お客様のことを第一に考えて、満足のいく笑顔がほしい」

- 「お客様が来てよかった!と思ってくれる仕事がしたい」

- 「また来ます、と言われたのが本当に嬉しかった、頑張ろうと思いました」

→行動指針としての言葉に変えていく

- 顧客満足第一主義

- ゲストファースト・For the Customer

- お客様の笑顔のために

などのシンプルな言葉に置き換えます。

決まりはありませんので、”ぴったりとくるな”と思う言葉を選んでいきます。

⑥行動を書く

⑤で決めた言葉の下に、2行から3行程度の言葉で、方針に沿ってする行動を書きます。

【例】

- 顧客満足第一主義

私たちは、お客様が心から満足していただけるような仕事をし、お客様の笑顔と幸福のために努力をします。

どのような状況でもお客様の要望を第一に考えて行動します。

このようにして、企業や自分たちの仕事内容から出て来た行動・考え方・フィロソフィーをまとめて、短く・わかりやすく再編したものが行動指針になります。

一通り作り終えたら、役員クラスと、まったくこのプロジェクトにタッチしていない自社の人間に読んでもらい、違和感がないかを確認してもらいましょう。

OKが出る基準は、新卒の社員が読んでも行動できるかどうか、です。

出来上がった行動指針を社内に浸透させる方法については、次章で説明します。

あわせて読みたい

4.行動指針を浸透させる方法

本章では、行動指針の浸透のさせ方を説明します。行動指針が浸透すると、その企業らしさがカルチャーになっていきます。

1.日々の仕事の中に落とし込む

行動指針を浸透させるためには、日々の仕事の中で行動指針に触れる機会、使う機会を増やすことが重要です。

▼【取り組み例】

- 行動指針日記

業務日誌の中に、行動指針に関しての行動ができたかを書く欄を設けるか、新たに業務日誌そのものを行動指針日記に変えても良いでしょう。

- 行動指針ミーティング

行動指針に基づいた中期・長期目標などを上司やリーダーと一緒に作り、それを各自が達成できているかなどを定期的にミーティングすることで、意識的な行動が取れるようにサポートをします。

行動指針は、本人が気がつかなくても仕事に誠意を持って働いていれば、自然と行なっている場合もあります。

ですが、その自然な行動を自覚することは「実感」となり、企業と社員が好ましいと思う方向に自分も進んでいるのだという充実感につながります。

2.評価(報酬も含め)に直結させる

評価は、社員にとってわかりやすい形で「行動指に則った行動をした方が良いことがある」と理解させ、社内に行動指針を浸透させるきっかけになります。たとえば

- 人事評価を上げる(役職)

- 昇給をする(金銭)

- 社内表彰をする(名誉)

- 行動指針の評価の良いものだけのスタディグループを作る(特権)

などは、目に見える形で評価をするので、行動をしたものにとっては「肯定感」が得られ、より行動指針に沿った行動をするようになります。

同時に、あまり行動指針を理解していない人にとっては、自分が欲しい評価(報酬)のために自発的に行動指針を理解し、それに沿った行動をできるように考えさせるチャンスになります。

webサービスを活用して行動指針の浸透を実現

サービスやツールを使って浸透を促すのも一つの手です。

例えば、従業員同士が日々の仕事の感謝・称賛を伝え合いながら、行動指針の浸透を実現する「Unipos(ユニポス)」というサービスでは、

「緊急対応で手が回っていなかった時、仕事を手伝ってくれてありがとう!」「いつも丁寧に書類作成してくださるお陰で、顧客との商談がスムーズです」など、日々仕事の感謝を従業員同士が伝え合う際、相手の行動が自社の行動指針を体現しているなと感じたら、そのメッセージに行動指針を紐づけることができるのです。

例えば以下のようなメッセージと共に「#目的を問い続け、意志を持って行動しよう」という自社の行動指針のハッシュタグをつけると、

メッセージを送られた側は感謝されて嬉しいばかりではなく「ああ、これが"#目的を問い続け、意志を持って行動しよう"なんだな」と、改めて自分のした行動と行動指針を関連付けて考える機会を得ます。

また、Uniposの投稿は誰もが見られるオープンなタイムラインでやりとりされているので、この投稿を見た他のメンバーも「なるほど、これが"#目的を問い続け、意志を持って行動しよう"なのか」

と、自分なりに考えるキッカケをもてるようになります。

こうして、感謝・称賛のメッセージと共に行動指針を体現した行動をオープンな場で認め合うことで、1人ひとりが行動指針に触れ、考える機会が増え、組織に行動指針を根付かせることができるのです。

5.企業の行動指針3例を紹介

本章では、企業の行動指針について3つの事例を紹介します。

【Google】

世界の検索エンジンであるGoogleには、以下の10の行動指針があります。Googleの社員だけではなく、Googleの検索エンジン自体も以下の規範に則っています。

- ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。

- 1 つのことをとことん極めてうまくやるのが一番。

- 遅いより速いほうがいい。

- ウェブでも民主主義は機能する。

- 情報を探したくなるのはパソコンの前にいるときだけではない。

- 悪事を働かなくてもお金は稼げる。

- 世の中にはまだまだ情報があふれている。

- 情報のニーズはすべての国境を越える。

- スーツがなくても真剣に仕事はできる。

- 「すばらしい」では足りない。

上記の10の行動指針の元になっている、Googleの企業理念「Don't Be Evil」(2015年に「Do the right thing」に変更)です。

ユーザーにとって価値ある情報をバイアスなしに提供すると同時に、法律に従って倫理観のある仕事と誇り高い行動をし、同僚に礼儀と尊敬を持って接する、という考えがGoogleという企業の根底にあります。

例えば、6の「悪事を働かなくてもお金は稼げる」は、具体的にはGoogle検索結果ページには内容と関連性のない広告の掲載をしないことを意味しています。

現在、検索エンジンの世界最大手でありながら、いまだにGoogleのブラウザには派手な広告や目につく動画広告がありませんが、これはGoogleが派手な広告がなくても宣伝は効率良くできると考え、ユーザーにとって検索の邪魔になるものを極力排除しているからです。

やろうと思えば何兆円規模の広告収益を得られると知っていても、自社の理念と行動指針に反することには決して手を出しません。

また、検索エンジンの中では、事実上の神のような存在のGoogleにとって、自分たちに都合の良いように情報を捻じ曲げることは簡単なことですが、それも行いません。

このような企業理念に基づく行動指針が社員全体に行き渡ることにより、Googleは「悪事を働かない」会社として信頼され、その結果、ユーザーはGoogleの客観性と検索結果を信頼するようになりました。

【BASE】

誰でも簡単にEコマースを開設できるBASEの行動指針は、次の3つです。従業員は日常的にこれらを意識して行動・意志決定しています。

- Be Hopeful

- Move Fast

- Speak Openly

同社は、会社に行動指針が根付くようコミュニケーションの形を考え抜いた結果、Uniposというサービスを2年以上前から取り入れています。

この取り組みを開始してから、行動指針が社内で日常的に飛び交うようになり、浸透したと言います。

Unipos上で送り合う日々の仕事の感謝・賞賛のメッセージに、その行動が行動指針を体現しているなと感じたら、ハッシュタグ化して投稿に紐づけます。

また、行動指針ごとの賞をつくり、四半期ごとにMVPを選び表彰しています。

これらの取り組みを行うことで「日々のどのような行動が、行動指針を体現しているのか」を全従業員が考えるきっかけになり、行動に移しやすくなったそうです。

弊社らしい使い方としては、行動指針をハッシュタグ化して投稿につけていることでしょうか。

「Be Hopeful」「Move Fast」「Speak Openly」という3つの指針に加えて、「Stay Geek」というハッシュタグもよく使われています。

どれもBASEの理念を表した言葉で、Uniposを入れてから日常的に飛び交うようになり、かなり浸透したと思います。

また、四半期ごとにMVPを選んで表彰しているのですが、それをUniposのタグごとの「行動指針賞」に切り替えることにしました。

ハッシュタグつきの投稿を集計することで、BASEの行動指針にもっとも沿った社員が誰なのかわかるようにしています。

【ローソン】

ローソンの企業理念は「私たちは”みんなと暮らすマチ”を幸せにします」、行動指針は次の5つです。

10年に一度くらいの割合で、行動指針に変更が加えられています。

- お客さま、マチ、お店を起点に考えます。

- 基本を徹底し、革新に挑戦します。

- 仮説、実行、検証の質とスピードを高めます。

- 規律のもとで自律し、チームでやりぬきます。

- 自己の成長を求め、仲間の成長を支えます。

コンビニという性質上、そこの地区=マチ(町・街)にとってなくてはならない存在になることを考え、ローソンにはマチカフェという、コンビニにカフェ機能を持たせるというスタイルを創出しました。

長いデフレの影響で全国の個人経営の喫茶店や洋菓子店が相次いで閉店していた折、人々は街に出てもちょっと腰掛けて休む場所がなく、まさにコンビニがある距離感に「喫茶店機能」を欲していました。

ローソンの「マチを幸せにする」ための徹底した企業理念と行動指針が生み出したものが、今でこそ、どこのコンビニにもあるコーヒーサービスとスイーツ販売です。

このカフェ機能は、最初は都内のナチュラルローソンでのみ試験的に行われ、

- コンビニ機能としての便利さ

- コンビニとは思えない居心地の良さ

- コーヒー豆の良質さとコーヒーの美味しさ

が話題になり、全国でもカフェ機能を持たせるように急速展開しました。

カフェ展開に合わせて出したスイーツ「プレミアムロールケーキ」はたったの210円というコンビニ価格であるにも関わらず、専門店並みの美味しさということで、まだSNSが十分に発達していなかった2009年に、19ヶ月で1億個を口コミだけで売り上げました。

これは一年半近くで日本人の人口9割がこのロールケーキを食べたことになるという、驚異的な売り上げであり、発売しては消えるのが宿命のコンビニスイーツの常識を覆しました。

また、つい最近では「バスチー」というスペインのチーズケーキが発売3日で100万個を突破する、プレミアムロールケーキを抜くヒットになっており、現在、ローソンは「マチの洋菓子専門店」として、カフェ機能とケーキ屋機能の両方を担っています。

このような定期的なヒットとカフェ成功の裏には、

- 絶対に欠品をさせないスピード対応(がっかりさせない)

- お客様志向による、商品開発(欲しいものを作ってあげる)

- 裏付けのある商品開発(流行っているものを教えてあげる)

- 街にとって、あってほしい場所に店舗展開する(全都道府県展開)

という、マチに合わせて進化することを決めたローソンならではの行動指針が実ったものと言えます。

また、消費税が上がっても、素材単価が上がっても、頑としてコーヒー豆のランクダウンしなかったことも、カフェとして評価に値します。

【参照:ローソン 企業理念ほか】

【参照:ローソン「プレミアムロールケーキ」シリーズ累計販売数1億個突破!】

まとめ

いかがでしたでしょうか。行動指針について

- 行動指針とは?

- 行動指針のもたらすメリット

- 行動指針の作り方

- 行動指針を浸透させる方法

- 企業の行動指針2例を紹介

の5項目にまとめました。

すでに行動指針がある企業は、より社内に浸透するような取り組み、またはいつか時代や状況に合わせ行動指針をアップデートしていくための基礎が理解できたのではないでしょうか。

これから行動指針を作る企業は、作り方と浸透方法を参考に、ぜひ実践への一歩を踏み出していっていただければと思います。

最後に、もう一度、経団連の月刊誌より、1997〜2002年4月にかけて連載されていた「わが社の企業行動指針」を、行動指針を検討する際の参考として付け加えさせていただきます。