あなたの会社は、従業員満足度(ES)を上げるための取り組みをしていますか?

「人材が定着しない」「職場の雰囲気が良くない」「残業を減らしたいのに生産性が上がらない」

このような悩みを抱えていても、具体的な取り組み方法が分からずに悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

人材確保が難しい現代では、従業員の定着率に直結する従業員満足度を上げることが特に大切です。大手企業では約6割の会社が従業員満足度調査を行っており、いかにESに注目が集まっているかが分かります。

従業員満足度を上げることが重要である理由は、以下のようなことが挙げられます。

・従業員満足度が低いと、すぐに社員が辞めてしまう

・そのたびに採用活動をしなければならないため、時間もコストもかかる

・従業員のモチベーションが低いため、仕事の生産性が悪い

・不満を抱えながら仕事をするので、職場の雰囲気も悪くなる

従業員がイキイキと働ける、より良い職場環境を実現するためには、従業員満足度を上げる必要があるのです。

しかし、従業員満足度を上げるためにどのようなことをすれば良いのか、ゼロから考えるのは大変ですよね。確実に従業員満足度を上げるには、実際に取り組みを行って成功した事例を真似して、取り入れていくのが間違いありません。

ここでは、従業員満足度を上げる8つの取り組み方法と、12つの成功事例を全て紹介します。

|

●労働時間を削減する取り組み事例 ・会議をスリム化(株式会社ストライプインターナショナル) ・アウトソーシングを活用(アディッシュ株式会社) ●ワークライフバランスを改善する取り組み事例 ・柔軟で多様な働き方(サイボウズ株式会社) ・近距離通勤支援(株式会社ラクーンホールディングス) ●社員の希望を叶える人事制度の取り組み事例 ・社内求人サイトで異動が可能(株式会社ディー・エヌ・エー) ●コミュニケーションを円滑にする取り組み事例 ・社内SNSの活用(エバラ食品工業) ・社員同士が褒め合えるツールを導入(Sansan株式会社) ●会社の方向性に共感してもらう取り組み事例 ・バリューを明文化した冊子を制作(株式会社ユーザベース) ●報酬に関する不満を無くす取り組み事例 ・評価方法の明確化(株式会社ISAO) ●給与以外で従業員を評価する取り組み事例 ・メンバーに貢献した社員を表彰(スタークス株式会社) ・ サンクスカードで「ありがとう」を見える化(株式会社富士通ラーニングメディア) ●福利厚生を充実させる取り組み ・ユニークな福利厚生制度(株式会社メルカリ) |

従業員満足度の取り組みや事例をこれほどまで一挙に紹介しているサイトは他にはないでしょう。ぜひ気になる事例だけでも読んで、あなたの会社にも取り入れられそうな施策から実行してみてはいかがでしょうか。

1.【基礎知識】そもそも従業員満足度(ES)とは?

従業員満足度(ES)についてまだ深く理解していないという方のために、簡単にESについて説明します。すでにご存知の方は読み飛ばしていただき、「2.従業員満足度をあげるには?8つの取り組み方法」、「3. すぐ実践できる取り組みは?12の企業事例」から読んでいただいて問題ありません。

1-1. 従業員満足度(ES)とは

従業員満足度とは、従業員が職場や会社にどの程度満足しているかを測る指標のことです。「Employee Satisfaction」を訳して「ES」と呼ばれています。一般的には、給与や上司との関係、会社のビジョンなど複数の視点から設問を用意してアンケート調査を行い、従業員の満足度を調査・分析します。

最近では「従業員の満足度を上げることが大切」という考え方が浸透しており、TOPIX500構成銘柄の会社では約6割の企業がES調査を実施しています(※)。

※参考:大和総研「ESG 投資で注目高まる従業員満足度の開示 」レポート

1-2. 従業員満足度を左右する主な要因

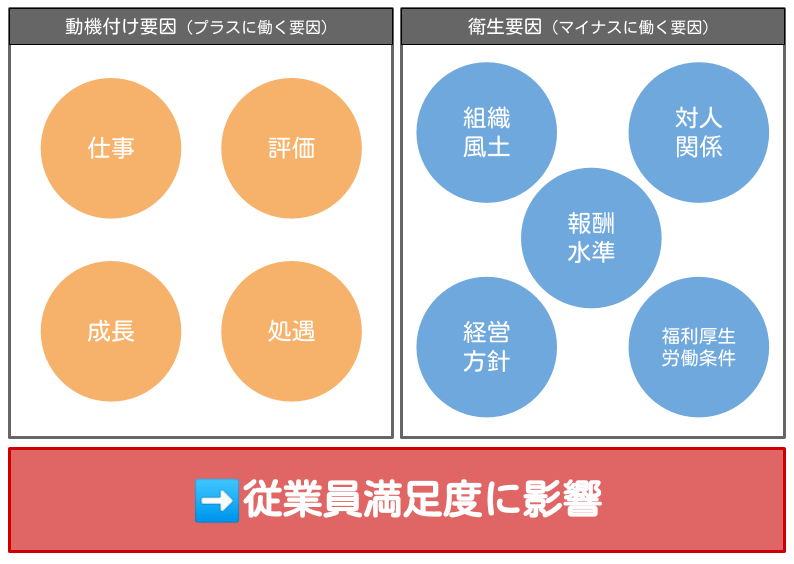

従業員満足度は、どのような要因によって決まるのでしょうか。これは、アメリカの臨床心理学者ハーズバーグの二要因理論(動機付け・衛生理論)によって説明することができます。

|

動機づけ要因(満足度がプラスに働く要因) |

衛生要因(満足度がマイナスに働く要因) |

|

・仕事(やりがい、適性、量、質など) ・評価(公正性、納得感、透明性など) ・処遇(ポストの納得性など) ・自己の成長(成長実感、人材育成、将来性など) |

・組織風土(職場の雰囲気、風土など) ・対人関係(上司や部下との関係、協力体制など) ・報酬水準(年収や賞与など) ・経営方針(ビジョン、経営陣、帰属意識など) ・福利厚生や労働条件(勤務時間、休暇など) |

|

➡充足すると満足度が上がる |

➡足りないと満足度が下がる |

この理論によると、従業員満足度に影響する要因には「動機づけ要因(満足度がプラスに働く要因)」と「衛生要因(満足度がマイナスに働く要因)」の2つがあります。

不満要因(衛生要因)をいくら取り除いても満足度がプラスになるわけではなく、不満が解消されて、マイナスが減るだけです。つまり、仕事の満足感を引き出すには動機づけ要因にアプローチしなければならないと結論づけています。

従業員満足度を上げるためには、この2つの要因の違いを理解し、それぞれに手を打つことが大切です。

1-3. 従業員満足度を上げることで得られる3つのメリット

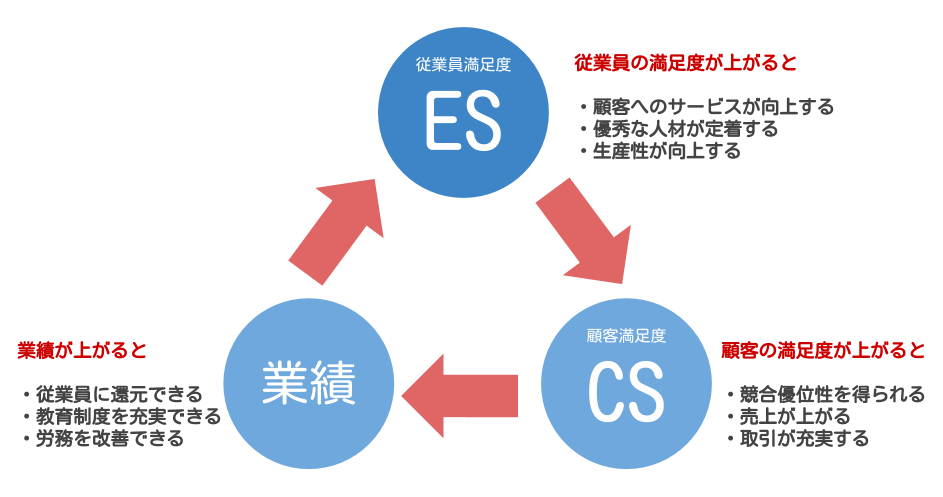

従業員満足度を上げることには、これから説明するような3つのメリットがあります。

さらに、その3つが満たされて以下のような好循環を生み出せれば、結果的には企業の業績向上につながります。

1-3-1. 顧客へのサービスの質が上がる

従業員満足度が上がると、従業員のモチベーションが上がり企業への愛着心も高まるので、必然的に顧客へのサービスの質が上がります。

嫌々仕事している従業員と、仕事に満足している従業員とでは、顧客に与える印象が違ってきます。特に従業員と顧客が直接対面するサービス業や営業系職種で、この影響は顕著に現れます。

1-3-2. 優秀な人材が定着する

従業員満足度が満たされていれば、仕事を続けたいと考える勤続意欲が高まります。反対に満足度が低ければ、より良い会社に転職したいと考える従業員がほとんどでしょう。

従業員満足度を上げることで、優秀な人材を定着させ、離職率を下げることができます。辞めてしまった人材の穴を埋めるための採用コストや時間も必要なくなり、新しいスタッフの教育も不要なので、本来の業務に集中できます。

1-3-3. 生産性が向上する

従業員満足度が高い社員は仕事に対するモチベーションが高く、よりよい価値を顧客に提供したいという意欲に溢れています。そのため、満足度が低い社員と比べて、高い生産性を持って仕事に取り組むことができます。

つまり、従業員満足度を向上させれば、一人ひとりの生産性が上がり、会社全体の生産性も上がります。

全体のレベルが上がれば周りにも次々と良い影響が伝播し、この章の冒頭で説明したような好循環が回り始めます。つまり、従業員満足度向上→顧客満足度向上→業績向上→さらに従業員満足度向上…というサイクルを生み出せるのです。

2. 従業員満足度を上げるには?8つの取り組み方法

ここからは、従業員満足度向上のためにどのような取り組みができるのか、その方法を紹介していきます。

従業員満足度を上げるには、大きく分けて2つのアプローチがあります。

・動機づけ要因(満足度がプラスに働く要因)を充足させ、従業員の満足度を上げる

・衛生要因(満足度がマイナスに働く要因)を改善し、従業員の満足度を上げる

最終的にはどちらも上げていくことが理想です。その中でどの項目に優先的に取り組むべきかは会社ごとに違います。

ここでは8つの取り組み方法を紹介しているので、自分の会社でも実施できるか想像しながら読み進めてみてください。8つの取り組み方法に対応した具体的な事例についても、「3.すぐ実践できる取り組みは?12の企業事例を紹介」で紹介しています。

2-1. 労働時間を削減する取り組み方法

「残業が多い」「長時間労働が常態化している」という職場では、仕事への不満が募り、離職率が高くなります。労働時間を削減することは、従業員の不満を取り除くために不可欠な課題です。

「人手不足だから仕方ない」と考えるのではなく、「無駄な仕事を削減できないか」「外注できる仕事内容は無いか」という視点から取り組みを考えてみましょう。

具体的な取り組みとしては、以下のようなものが上げられます。

|

・会議そのものや、会議の準備などの時間を削減する ・アウトソーシングを利用し、一部の業務を外注する |

この取り組み方法を実践している企業事例は「3-1. 労働時間を削減する取り組み事例」をご覧ください。

2-2.ワークライフバランスを改善する取り組み方法

仕事に追われるだけの日々ではなくプライベートの時間が充実すれば、従業員の満足感が高まり、生産性の向上にもつながります。また、多様な働き方を選択できる制度があれば、育児や介護などで時間に制約がある従業員も働きやすくなります。

ワークライフバランスを改善する具体的な取り組みとしては、以下のようなものが上げられます。

|

・短時間勤務制度などを取り入れる ・育児休暇や介護休暇などの制度を拡充する ・社員それぞれが勤務時間を決めるなどの柔軟な働き方を用意する ・残業を事前申請制にするなど、労働時間を少なくする施策を行う |

この取り組み方法を実践している企業事例は「3-2. ワークライフバランスを改善する取り組み事例」をご覧ください。

2-3. 社員の希望を叶える人事制度の取り組み方法

現在の仕事と、自分が本来やりたかった仕事のミスマッチが生まれると、従業員の満足度が下がり、終いには離職してしまう可能性があります。転職サイト「doda」が発表した「転職理由ランキング2019」では、転職理由の1位が「他にやりたい仕事がある」となっています。

社内で希望の職種や部署に異動できる仕組みがあれば、大切な社員の離職を防ぐことができるでしょう。

社員の希望を叶える人事制度の具体的な取り組みとしては、以下のようなものが上げられます。

|

・定期的に従業員の仕事内容に対するモチベーションをチェックする ・従業員の部署異動希望を積極的にヒアリングする ・社内公募制度を取り入れる ・上司の承認なしで異動できる仕組みをつくる |

この取り組み方法を実践している企業事例は「3-3. 社員の希望を叶える人事制度の取り組み事例」をご覧ください。

2-4. コミュニケーションを円滑にする取り組み方法

どんなに仕事にやりがいを感じていても、職場の雰囲気が悪く人間関係がうまくいっていなければ、従業員の満足度は上がりません。

人と人とのことなので、会社が従業員の人間関係を良くするのは難しいのですが、従業員同士のコミュニケーションを作り出し活性化させる「仕組み」を用意することはできます。

コミュニケーションを円滑にする具体的な取り組みとしては、以下のようなものが上げられます。

|

・社内で気軽にやりとりできるSNSやチャットツールを取り入れる ・会議で否定的な発言を禁止し、社員の心理的安全を高める ・社員同士が褒め合えるツールを導入し、褒め合う文化をつくる ・従業員同士が気軽に交流できる場をつくる |

この取り組み方法を実践している企業事例は「3-4. コミュニケーションを円滑にする取り組み事例」をご覧ください。

2-5. 会社の方向性に共感してもらう取り組み方法

会社の方向性(経営方針、ビジョンなど)に賛同している従業員は、会社への満足度が高く、高いモチベーションや志を持って仕事に取り組みます。反対に、会社の方向性に反発していれば、日々満足度が下がっていくだけです。

会社の方向性に共感してもらう具体的な取り組みとしては、以下のようなものが上げられます。

|

・経営理念などを記したクレドカードを全従業員に浸透させる ・企業のビジョン(将来のあり方)、ミッション(使命)、バリュー(共通の価値観)を共有する ・経営理念や歴史をまとめたブランドブックを作成する ・企業の理念を体現できている従業員を表彰する ・企業の理念を体現できているかどうかを、人事評価制度に反映させる |

この取り組み方法を実践している企業事例は「3-5. 会社の方向性に共感してもらう取り組み事例」をご覧ください。

2-6. 報酬に関する不満を無くす取り組み方法

「自分の働きに合った報酬を得られていない」と感じると、従業員の満足度やモチベーションは下がってしまいます。しかし報酬は上げれば良いわけではありませんし、それではキリがありません。

報酬に関する不満を無くすためには、報酬が決まる理由やプロセスを明確にし、従業員に納得してもらうことが必要です。

報酬に関する不満を無くす具体的な取り組みとしては、以下のようなものが上げられます。

|

・評価方法を明確にし、従業員に周知させる ・達成度に応じた評価制度をつくり、達成度を可視化する ・人事が評価するのではなく、一緒に働く同僚や上司が評価を行うようにする |

この取り組み方法を実践している企業事例は「3-6. 報酬に関する不満を無くす取り組み事例」をご覧ください。

2-7. 給与以外で従業員を評価する取り組み方法

給与以外でも従業員を評価する仕組みがあれば、従業員の満足度やモチベーションを上げることができます。人事評価制度以外の部分から、プラスアルファで従業員を評価できるからです。

給与以外で従業員を評価する具体的な取り組みとしては、以下のようなものが上げられます。

|

・企業の成長に貢献した社員を表彰する ・経営理念を体現した社員を表彰する ・社内コンテストを開催し、優秀な従業員を評価する ・インセンティブとして社内通貨を付与する ・感謝や称賛の気持ちを伝え合う |

この取り組み方法を実践している企業事例は「3-7. 給与以外で従業員を評価する取り組み事例」をご覧ください。

2-8. 福利厚生を充実させる取り組み方法

福利厚生が充実していて、従業員がその恩恵を感じることができていれば、従業員満足度を上げることができます。

そうは言っても、資本が限られた中で福利厚生を充実させる難しさがあります。手間をかけて導入しても従業員に使われなければ意味がありません。従業員の要望をヒアリングしながら、本当に必要とされている福利厚生を優先的に取り入れるようにしましょう。

福利厚生を充実させる具体的な取り組みとしては、以下のようなものが上げられます。

|

・アウトソーシングの福利厚生サービスを導入する ・通勤費補助、住宅手当、健康診断助成などを充実させる ・育児支援、介護支援を拡充させる ・朝ごはん支給など、会社独自の福利厚生を取り入れる |

この取り組み方法を実践している企業事例は「3-8.福利厚生を充実させる取り組み事例」をご覧ください。

3. すぐ実践できる取り組みは?12の企業事例を紹介

2章で説明した8つの取り組み方法について、実際に企業が実施している事例を紹介します。すぐに実践できる取り組みもあるので、自社で行う場合にはどうするかイメージしながら読んでみてください。

3-1. 労働時間を削減する取り組み事例

3-1-1. 会議をスリム化(株式会社ストライプインターナショナル)

2011年頃から働き方改革に乗り出した株式会社ストライプインターナショナル。その一環として、会議のスリム化を行いました。

|

具体的な取り組み |

|

・原則、会議にプロジェクターを使わない ・原則、ホワイトボードは使わない ・会議室ではなく、席の近くのミーティングスペースを使う ・立ち会議ができるハイテーブルを設置した |

|

その効果 |

|

・会議そのものや準備の時間が大幅に短縮された ・打ち合わせでの担当者同士の距離が近くなり、短時間で濃密な情報量を交換できるように ・会議の時間を決めず、必要な時だけミーティングができるようになった |

原則、会議に大型モニターやプロジェクトを使わないとしたことで、パワーポイントなどで会議用の資料をつくる準備の時間が不要に。ホワイトボードを使わず、各自が持ち込んだノートパソコンにメモを取るようにし、議事録作成の時間も要らなくなりました。

さらに、会議室にこもってダラダラと会議をするのではなく、すぐそばにあるミーティングスペースで会議を行うようにしました

会議そのものや準備の時間を削減することで、本来の業務に集中でき、残業時間の大幅削減を実現しています。

参考:みんなの仕事場(ASKUL)「働き方改革で会議をスリム化!ストライプインターナショナルの会議はここが違う(オフィス訪問[3])」

3-1-2. アウトソーシングを活用(アディッシュ株式会社)

インターネット上の投稿を監視するネットパトロールなど、数々のオンラインサービスを提供しているアディッシュ株式会社。

少ない人数で構成されている管理部門では、日々のルーチンワークに追われて、他のやりたい業務に時間を割けないことが課題でした。そこでアウトソーシングを活用し、外部の力を借りることにしました。

|

具体的な取り組み |

|

・採用の媒体、助成金の調査、営業資料のブラッシュアップ、展示会に使うチラシのデザインなどを外注 |

|

その効果 |

|

・緊急性は低いが重要である仕事が、どんどん進むようになった ・日々のルーチンワークに集中できるようになった ・生産性が格段に上がった |

アウトソーシングを活用することで、緊急性は低いものの重要である仕事をどんどん進められるようになったといいます。その結果、リソースが増え、個々人が最も注力すべき仕事に集中できるようになり、生産性も格段に上がったそうです。

参考:HELP YOU「従業員満足度を高める施策例①アウトソーシングの活用」/HELP YOU「導入事例インタビュー」

3-2. ワークライフバランスを改善する取り組み事例

3-2-1. 柔軟で多様な働き方(サイボウズ株式会社)

「100人いたら100通りの働き方」があって良いと考えるサイボウズ株式会社。柔軟で多様な働き方ができるワークスタイルに変革してからは、離職率が28%から4%前後に改善したといいます。

|

具体的な取り組み |

|

・育児・介護短時間勤務制度を新設 ・社員自らが勤務時間や場所を決める「働き方宣言制度」を開始 ・在宅勤務制度を充実させ、単発での利用も可能に ・「育自分休暇制度」で、35歳以下の社員は留学や転職をしても6年間復帰可能に ・副業(複業)は自由 ・やむを得ない場合の「子連れ出勤制度」を開始 |

|

その効果 |

|

・充実した制度のおかげで従業員の満足度が上がり、離職率が28%から4%前後に大幅改善した |

参考:サイボウズ「ワークスタイルー多様な働き方へのチャレンジ」

3-2-2. 近距離通勤支援(株式会社ラクーンホールディングス)

EC決済や保証事業を手掛ける株式会社ラクーンホールディングスは、近距離通勤支援として会社から3km以内に住む社員に毎月2万円の手当を支給しています。

|

具体的な取り組み |

|

・会社から3km以内に住む社員に、毎月2万円を支給 |

|

その効果 |

|

・約1/3の社員が3km以内に住むようになった ・多くの社員の通勤時間が短縮され、自分の時間を持てるようになった |

通勤時間を減らすことでワークライフバランスを充実させる、目からうろこの事例です。

参考:ラクーンブログ「ラクーンの制度紹介① 『勤務地の固定宣言』と『近距離通勤支援』」

3-3. 社員の希望を叶える人事制度の取り組み事例

3-3-1. 上司の承認なしで異動が可能(株式会社ディー・エヌ・エー)

株式会社ディー・エヌ・エーが、社員全員の能力を最大限に活かすための方法として、2017年に始めたのが、「シェイクハンズ」という新しい人事制度です。

これは、人事そして現部署の上司の承認なしに異動できる画期的な制度です。通常、人事異動ともなると、厳しい選考があったりポジションの数が限られていたりするため、ハードルが高くなります。しかし、この制度では、本人が希望する部署に声をかけることができたり、全ポジションが公開されているWebサイトからエントリーしたりすることができます。

|

具体的な取り組み |

|

・シェイクハンズ制度の合意書を作成し、両者の合意が得られれば異動が成立する ・上司の承認を得なくても、異動したい部署に異動願いを出せる ・事業部側から、他部署の社員に声をかけることができる ・全ポジションが公開されているWebからのエントリーも可能 ・人事に相談できるキャリア相談室も開設 |

|

その効果 |

|

・制度スタート後の約3カ月で、20件を超える異動が決まった ・「新しいチャレンジをしたい」という動機だけでも異動が可能になった ・希望する職場に異動することで、パフォーマンスが上がった ・異動が決まらなくても、今後のキャリアを考えるきっかけが生まれる |

やりがいを感じられずに働いていても、従業員の満足度は下がる一方です。社内に別の輝ける場所があるなら、そこで力を発揮してほしいと考えているそうです。

参考:SELECK「上司・人事の承認ナシで異動OK!3ヶ月で20人超が利用した新人事制度・シェイクハンズ」

3-4. コミュニケーションを円滑にする取り組み事例

3-4-1. 社内SNSの活用(エバラ食品工業)

「焼肉のたれ」「黄金の味」などでおなじみのエバラ食品工業株式会社では、「Chatter」という社内SNSを活用して、社内のコミュニケーションを円滑にする取り組みを行っています。

|

具体的な取り組み |

|

・本社をはじめ、全国の営業拠点や工場に、社内SNSを導入 ・スマートフォンからもアクセスできる環境を作った ・社長が社内外で気付いたことを社員に共有 ・さまざまな部署の活動を発信 ・社員同士でのコミュニケーションも可能 |

|

その効果 |

|

・社長の言葉やさまざまな部署の活動が社員に伝わるため、社内の相互理解が深まった ・社員の顔や投稿コメントを収集できるので、社員同士のコミュニケーションが深まった ・販売促進に貢献した事例も |

3-4-2. 社員同士が褒め合えるツールを導入(Sansan株式会社)

クラウド名刺管理サービスを提供するSansan株式会社は、従業員同士が感謝の言葉をWeb上で送りあえるサービス「Unipos」を導入しました。

「Unipos」では日々の些細な感謝の気持ちなどを従業員同士で送り合うことができます。今までは無かった「日常的に感謝し合うような仕組み」を実現でき、従業員同士のコミュニケーションが活発になったといいます。

|

具体的な取り組み |

|

・感謝の気持ちなどを送り合える「Unipos」を導入した |

|

その効果 |

|

・以前導入していたツールよりも投稿数が増え、さらに活発になった ・タイムリーに感謝や称賛の声を送れるようになった ・投稿を当事者以外も見られるので、Values(組織の共通の価値観)を体現する行動を取ったことが周りにも伝わるようになった ・組織課題診断ツールの「承認」項目の数値がはっきりと向上した |

こうした取り組みの結果、組織課題診断ツールの「承認」項目の数値が上昇した(承認されていると感じる人が増えた)そうです。

参考:UNIPOS「SansanのCHROが語る、組織課題診断ツールの「承認」項目が目に見えて向上、費用以上の効果を実感」

3-5. 会社の方向性に共感してもらう取り組み事例

3-5-1. バリューを明文化した冊子を制作(株式会社ユーザベース)

オンライン経済メディア「NewsPicks」などを全世界に提供しているグローバル企業・株式会社ユーザベース。同社は、従業員が増えてきた際に、組織の共通の価値観となるバリューの重要さに気付いたといいます。

そこで従業員が守るべき「7つのルール」を作り、さらにイラスト付きで分かりやすくまとめた冊子を作成しました。手のひらサイズでいつでも持ち歩ける形にこだわったといいます。

|

具体的な取り組み |

|

・バリューを体現するための「7つのルール」を制定 ・さらに「7つのルール」をブレイクダウンした「31の約束」という冊子を制作 ・「DO(すべきこと)」と「DON'T(すべきでないこと)」をイラスト付きでまとめた |

|

その効果 |

|

・「7つのルール」を頭では理解していても実体験が伴っていない新メンバーにも、理解してもらえるようになった ・「DO」「DON'T」の線引きを明文化することで、行動指針が浸透した ・採用活動やチームの振り返りなどに、冊子を基にフィードバックできるようになった |

組織が大きくなるにつれ、バリューを周りに語れる従業員が限定されてしまいます。その従業員の代わりに、冊子が役立っているそうです。

参照:SELECK「「DO」と「DON’T」で自社のバリューを明文化。ユーザベース「31の約束」の存在意義」

3-6. 報酬に関する不満を無くす取り組み事例

3-6-1. 評価方法の明確化(株式会社ISAO)

オンラインゲームシステムの運営などを手掛けるソフトウェア会社・株式会社ISAO。当社は「階層ゼロ、役職ゼロ」の「バリフラット」という珍しい人事制度を取り入れています。同社には階層や役職、部署はなく、あるのは「等級」のみです。

この人事制度を取り入れる前は、従業員のパフォーマンスと給与が見合っていないケースも多かったといいます。

|

具体的な取り組み |

|

・階層や役職を撤廃し、12段階の等級を設置(現在は11段階) ・等級を構成する「コア」と、等級を決める「5つの要素」を定義 ・評価の際には、どこを改善すべきかをフィードバック ・等級は給与と完全に紐づくようにした(同じ等級であれば年収は同じ) ・どのタイミングでも昇級を申し出ることが可能にした ・従業員全員の等級を公表 |

|

その効果 |

|

・等級の内訳、理由、成長に向かうフィードバックを全て明らかにするため、不公平感がなくなった ・従業員のモチベーション向上につながった ・本人のやる気次第で昇級が可能で、1年に3等級上がった従業員もいた ・上司が部下の面倒を見るのではなく、メンバー自身がキャリアを築いていく仕組みを作ることができた |

情報をオープンにすることで、従業員自らが成長していくチームづくりを体現できているそうです。

参考:SELECK「評価者を「自分で」選ぶ。通年リアルタイムで昇降級する「権威を作らない」等級制度」

3-7. 給与以外で従業員を評価する取り組み事例

3-7-1. メンバーに貢献した社員を表彰(スタークス株式会社)

発送代行サービスやLINE@関連のクラウドサービスなど、Eコマース領域でさまざまなサービスを展開しているスタークス株式会社。同社は、成果として現れにくい職種の成果も見逃さない方法を模索していたそうです。

例えばバックオフィスの仕事は従業員が円滑に仕事を進めるために大切なものです。しかしそれを当たり前と受け取ってしまう従業員がいると、感謝される機会が少なくなりがちです。一方で、営業職は受注を決めると褒められるなど、職種によって評価されやすさには偏りが生まれます。

そうしたことで従業員のモチベーションを下げてしまわないよう、お互いの成果を認め合える仕組みを導入したそうです。

|

具体的な取り組み |

|

・リアルタイムに従業員が成果給を送り合える「Unipos」を導入 ・メンバーの貢献を発見する「発見大賞」という制度を導入し、最も多く他薦した人とされた人を月に一度表彰 |

|

その効果 |

|

・従業員がお互いの成果を共有できるようになった ・経営陣からの評価だけでなく、部下や周りからの支持の多さを拾い上げることができるようになった ・オープンな場で評価が決められるので、従業員の納得感が高まった ・投稿数や内容を見て、マネージャーの素質がある従業員を発見できるようになった |

成果給を送り合うシステムを導入したことで、数字には見えにくい成果や貢献度をオープンにすることができたそうです。さらに副次的な効果として、投稿の数や内容を見れば、マネージャーの素質がある従業員を発見できるようになったといいます。

参考:UNIPOS「現場も納得する未来のリーダーを、Uniposで発見する」

3-7-2. サンクスカードで「ありがとう」を見える化(株式会社富士通ラーニングメディア)

国内最大規模の総合人材研修企業である株式会社富士通ラーニングメディア。同社には、サンクスカードで従業員同士が褒め合う文化があります。

名刺大のカードに、感謝や称賛のコメントを手書きで書いて、相手に渡すというシンプルな仕組みです。

|

具体的な取り組み |

|

・手書きのサンクスカードを、感謝や称賛を伝えたい人に渡す ・受領枚数・発行枚数上位者を四半期ごとに社内で表彰 |

|

その効果 |

|

・導入後のアンケートでは、高い割合で「効果あり」という回答があった ・素直に「ありがとう」と言える雰囲気づくりができた ・相手の良いところが見えやすくなった ・目立たない組織貢献に光が当たるようになった ・相手の仕事を知ろうという雰囲気ができた |

職場が「ありがとう」を伝えやすい雰囲気になったことに加え、相手の良いところが見えるようになったり、他の従業員の仕事に興味を持つようになったり、他部門とのコミュニケーションが活発になったりという効果があったそうです。

参考:富士通ラーニングメディア「個人と組織の成長のツール ~当社サンクスカード活動のご紹介~」

3-8. 福利厚生を充実させる取り組み事例

3-8-1. ユニークな福利厚生制度(株式会社メルカリ)

フリマアプリ「メルカリ」のサービスが人気の株式会社メルカリ。同社には多彩でユニークな福利厚生制度があります。

多くの日本企業の福利厚生が平等主義を前提に機能している(家賃補助など誰でも受け取れるものを整備するなど)のに対し、同社はライフステージのターニングポイントをなるべくサポートするように考えて作られているそうです。

|

具体的な取り組み |

|

・フレックスタイム制 ・リラックス休暇(自由なタイミングで年3日) ・副業の推奨 ・社内設置の自動販売機ドリンク無料 ・有料セミナーや語学学習料を負担 ・ビジネス書や技術書の費用を全額補助 ・産休・育休・介護休業時の復職一時金支援 ・育休・産休中の給与を100%保障 ・認可外保育園の保育料補助 ・妊活のサポート |

|

その効果 |

|

・プライベートを充実させることで、仕事で高いパフォーマンスを発揮できるようになった ・大変な時期に、精神的に支えることができるようになった |

2016年からは、育休・産休中の給与を100%保障するとして話題になりました。全員に支給する家賃補助などではなく、人生のターニングポイントなど必要なタイミングで支給する補助金が整備されています。

やりすぎなくらいの手厚い福利厚生は、出産や介護などプライベートで大変な時期の従業員を支え、安心して働いてもらえるように設計されているのです。

参考:メルカリ採用サイト「働き方」/現代ビジネス「メルカリ小泉氏が明かす「本当のプロフェッショナル」を採用する方法」

4. 取り組みを行うための注意点

ここまで、従業員満足度を向上させるための8つの方法と、実際に企業で実施されている12の事例を紹介しました。あなたの会社でも取り入れられそうな事例は見つかったでしょうか。

今日からすぐに始められる事例もありますが、実際に取り入れる際に気を付けて欲しい注意点があります。それは、その取り組みが本当に従業員に必要とされているものなのか、ということです。

例えば「残業を減らす取り組みをしたら、社員が喜んでくれるだろう!」と一方的に考え、従業員の意見も聞かずに業務のアウトソーシング化を決めたとしましょう。しかし社員は残業の削減を希望しておらず、逆に残業代が減って不満が増大してしまう…という結果になるかもしれません。

大切なのは、従業員がどこに不満を持っているかを明らかにし、その不満を解決するための施策は何かを、しっかり考えたうえで施策を実行することです。

そのためには、まずは従業員満足度調査やeNPS調査で従業員の満足度合いを確認し、従業員の抱えている不満の度合いや原因を探る必要があります。

5. 従業員満足度を計測する方法

従業員満足度を上げるためにはまず、現時点で従業員がどの程度会社に満足しているのか、さらにどのような点で不満を感じているのかを、正確に測り、分析する必要があります。

5-1. 従業員満足度調査

従業員満足度を計測する方法として一般的な方法には、従業員満足度調査があります。この調査では、調査目的に応じてアンケートを設計し、その結果を細かく分析していきます。分析した結果をもとに、従業員が不満を感じている原因を洗い出し、改善するための施策検討までを行います。

従業員満足度調査については、「従業員満足度調査とは?目的・流れ・質問を解説!依頼先5選&例文付」 の記事もぜひ参考にしてみてください。

5-2. eNPS調査

最近では、従業員満足度調査に代わる新しい手法として「eNPS調査」にも注目が集まっています。

eNPS調査は、従業員満足度調査よりも正確に従業員の気持ちを測れるとして注目が集まっている調査です。「あなたは、自分の会社で働くことを、他にも勧めたいですか?」という質問を軸にアンケートを取り、従業員が本当に職場に満足しているかを測ることができます。

eNPS調査については、「社員定着に有効な「eNPS」とは?従業員の満足度を測定&スコアを上げる方法」の記事 で詳しく説明しています。

6. まとめ

この記事では、

・従業員満足度についての基礎知識

・従業員満足度を上げる8つの取り組み方法

・従業員満足度を上げる12の企業事例

・取り組みを行うための注意点

・従業員満足度を計測する方法

についてお伝えしました。

今回説明した8つの取り組み方法と12の企業事例を見て、自社で取り組める施策の参考にしてみてください。

ただし「取り組みを行うための注意点」でも書いたように、他社で効果が出ている事例だからといって、安易に施策を真似するのは危険です。その施策が自社で必要とされていなければ、推し進めても無意味です。

従業員満足度向上を成功させるためには、しっかりと現状の満足度を測定し、優先的な施策を把握したうえで取り入れるのがおすすめです。