「部下へのフィードバックには、具体的にどのような効果があるのだろう?」

「実際のところ、本当にパフォーマンス向上につながっているのか?」

あなたはこんな風に、フィードバックの効果について、ちょっと疑問を抱いているのではないでしょうか。

結論からいえば、フィードバックは部下の才能をメキメキと伸ばし、成長を促す効果があります。

代表的な効果は以下の通りです。

◎モチベーションの向上

◎パフォーマンスの向上

非常にシンプルではありますが、この2つはビジネスパーソンとして必須のポイント。

上司が是非とも伸ばしてあげたい重要な部分ですから、やらない手はありませんね!

ただし、注意点があります。それは、なんとなくやみくもにフィードバックを行っても、期待通りの効果は得られないということ。

裏を返せば、押さえるべきポイントをしっかり押さえてフィードバックすれば、モチベーションもパフォーマンスも確実に向上できます。

この記事では、まず「フィードバックで得られる効果」について、くわしく解説します。

さらに「効果を最大化させるフィードバック方法」についても紹介。

今日からすぐに「最も効果的なフィードバック」が行えるようになります!

それでは早速、ご覧ください。

下記のような方におすすめ!

◎「フィードバックの効果」を十分に理解しておきたい

◎メンバーの「パフォーマンスを最大化させるフィードバック」を行いたい

◎メンバーの「仕事へのモチベーションを最大化させるフィードバック」を行いたい

◎一刻も早く的確な「フィードバック」を行えるようになりたい

1.フィードバックを行うことで得られる2つの効果

フィードバックは「部下のパフォーマンス向上」のために行う「客観的なアドバイス」のことをいいます。

このフィードバックには、以下のような効果が認められています。

・モチベーションの向上

・パフォーマンスの向上

本章では学術論文や具体例を交えながら、どうしてこのような効果が得られるのか、詳しく解説していきます。

1-1.モチベーションの向上

フィードバックには、モチベーション向上に役立つ効果が実証されています。

国際教養大学の古田梨乃氏による学術論文によると、相手のよいところをほめる「ポジティブなフィードバック」も、相手の弱点を指摘する「ネガティブなフィードバック」も、「モチベーションの向上」につながる有益なアクションであることがわかっています。

とりわけモチベーションUPに効果的だとされるのが「ポジティブフィードバック」。

継続的にポジティブフィードバックを行った後、しばらくしてから「学習モチベーション」について確認したところ、被験者のうち9人中9人が「もっと勉強したい!」と回答しました。

この研究結果は、成長過程の若年社員にも応用できますね。

積極的にポジティブフィードバックを行うことで、部下の「仕事へのモチベーション」が高まっていくでしょう。

ビジネスシーンでどのように活用するべきか、具体例を挙げて説明します。

【目標達成できなくてモチベーションが低下している部下の場合】

ある営業部において、なかなか売上目標を達成できない部下がいる場合。

その部下は「一生懸命がんばっているはずなのに、結果が出ない」と、思い悩んでいて、仕事へのモチベーションも低くなっていました。

端的にいえば、自分なりに頑張っているが「どういうアクションや努力が足りていないのか」を自己分析できないがために、目標達成できず、モチベーションも著しく低下している状況です。

そういった場合、経験豊富な上司が、部下の営業に同行し、彼の行動をつぶさに観察するのがオススメです。そのうえで「具体的に足りていないポイント・改善するべきポイント」をフィードバックするのです。

たとえば「お客さまと話をするときに表情が固い」といったことや「ニーズの深堀ができていない」といった具合に、客観的に気になるポイントを率直に伝えるのです。

そうすると「どのような改善・努力をすれば、目標達成に近づけるのか」正しい道筋が描けるようになり、部下は自信をもって前に進めるようになります。

「自信をもって前に進める」ようになると、余計な不安やストレスがなくなり「モチベーション」も取り戻せるようになります。

このような具合に、フィードバックはモチベーションUPに役立つアクションです。

仕事に行き詰まりモチベーションが低下している部下にこそ、フィードバックを行いましょう。

参考:学習者のモチベーションを上げる,または下げない教師のフィードバック

あわせて読みたい

1-2.パフォーマンスの向上

フィードバックは、パフォーマンス向上を強力に後押しするアクションです。

なぜならば、フィードバックを行うことで「自分の弱点がクリア」になり、正しい改善・正しい努力ができるようになり「アウトプットの精度」が向上するからです。

1. 弱点の認識-「自分に足りていないポイント」や「弱点」がクリアになる

2. 改善への近道-「正しい改善・正しい努力」ができるようになる

3. アウトプットの精度UP-同じ失敗を犯さない/期待以上の成果を挙げる

具体例を用いるとわかりやすいと思います。

どういうことか、説明しますね。

【自分の問題点がわかっていない新人にフィードバックした場合】

新人コピーライターは、ある化粧品メーカーのクライアントから、新商品のキャッチコピーを任されました。国内トップクラスのクライアントだったので、新人は大張り切り。要求に応じて、100本のコピーの作成を目標にしました。

新人は、寝る間も惜しんで一生懸命コピーを考えて、プレゼン当日を迎えました。

しかし、いざキャッチコピーを提案してみると、「採用したいコピーがない」と再提出を求められてしまいました。

クライアントが納得するコピーを、1本も作れなかったことにがく然とした新人は、経験豊富な上司に相談。

そこで、上司がクライアントの話をよくよく聞いてみると、キャッチコピーの軸になる「ターゲットの年代」が、明らかにずれていることが分かりました。

新人は、ターゲット設定を見誤っていたのです!

それに気づいた上司は、新人にすぐさま「クライアントのニーズをしっかりと把握できていなかったこと」をフィードバックしました。

加えて、今後は、漏れなく要望を聞き出し要件を確定させるための「ヒアリングシートの作成」も提案しました。

新人は、自分では認識できなかった「不足スキル」と「同じ失敗をしないための具体的な方法」がわかったので、パフォーマンスが劇的に向上。結果として、優れたキャッチコピーが作成できるコピーライターになりました。

このような具合に、フィードバックはパフォーマンスUPに役立つアクションなのです。

ここまでの解説を通して、フィードバックは「モチベーション」と「パフォーマンス」の向上に貢献する優れたアクションだということが、ご理解いただけたのではないかと思います。

次章では、実際にフィードバックを行う上で「絶対に押さえるべき基本ポイント」5つをご紹介します。

これら5つのポイントを押さえれば、フィードバックの基本はパーフェクトです。

是非、こちらも目を通しておいてくださいね。

従業員のモチベーションを高める「Unipos(ユニポス)」の詳細はこちら

2.基本編!フィードバックをする上で絶対に押さえるべき5つのポイント

フィードバックを行う際には、押さえるべき「基本ポイント」があります。

◎日頃からコミュニケーションをとる

◎目的の共有を行う

◎具体的に伝える

◎スピーディに伝える

◎フィードバックサンドイッチは行わない

◎実現可能なフィードバックを行う

◎フィードバックに基づいた行動ができているかチェックする

取り組んでほしい順にご紹介していきますね。

2-1.フィードバック前に行いたい2つの「事前準備」

フィードバックを行ううえで、最重要ともいえるのが「事前準備」です。

「事前準備」として取り組むべきなのは「部下との積極的なコミュニケーション」と「目的の共有」の2つです。

これらは、部下がフィードバック内容をしっかり受け止め、改善に努めていこうという「前向きなマインド」を醸成するため必要不可欠です。

フィードバックの実効性を高めるうえで、欠かせないものなのだということです!

順に説明していきますね。

2-1-1.日頃から頻繁に「コミュニケーション」を取る

部下とは、日頃からコミュニケーション頻度を高め、ざっくばらんに何でも話し合える関係性を築きましょう。

普段からコミュニケーションをしっかり取っていれば、お互いの信頼関係が強化されます。その結果、上司が下すフィードバックの内容そのものを、受け入れてもらいやすくなるというメリットがあります。

仕事の相談事もプライベートの悩み事も、気兼ねなく話し合える関係性を構築することが大切です!

この点については、身近な例を用いて説明することができます。

たとえば、自分の欠点についてアドバイスを受けた場合。

どの人物からのアドバイスが、最も有益だと感じるでしょうか。

・自分にとって居心地のよい友人のような人

・あまり話したことがない人

・自分に対する批判ばかり言ってくる人

・自分のいいところも悪いところも深く理解している人

「自分にとって居心地のよい友人のような人」か「自分のいいところも悪いところも深く理解している人」ではないでしょうか。

フィードバックを受け入れてもらうためには、普段からしっかりとコミュニケーションを取ることで、良好な関係築ことが大切です。

もちろん、あなた自身が、的確なフィードバックを行うためにも「部下の人となり」を把握しておくことは大切ですから、プラスに働くでしょう。

2-1-2.フィードバックを行う前に「目的の共有」を行う

フィードバックを行う前にもう一つ取り組んでほしいことがあります。

それは「目的の共有」です。

何の前触れもなくいきなりフィードバックを行ってしまうと「一体何が起こったのだろう」と、部下は面をくらってしまいます。心の準備ができていなければ、突然のフィードバックによって傷つき、信頼関係を壊してしまう可能性も。

そうならないために「フィードバックを行う目的」をきちんと説明しておくことが大切です。

「フィードバックは部下の成長のために行われるもの」であり、必要不可欠なものだと認識させるのです。

そうすれば、多少伝え方に難があっても、フィードバックそのものはすんなりと受けとめてもらえるでしょう。

また、あなた自身も「目的に即したフィードバック」を行う意識が働きやすくなるため、「実効性の高いフィードバック」が行えるようになるはずです。そう考えると一石二鳥ですね。ですから、「目的の共有」は、必ず行いましょう!

2-2.具体的に伝える

フィードバックを行う際には「具体的に伝える」ことを意識してください。

なぜならば、抽象的だったりぼんやりとしたフィードバックでは「実際にどのような行動改善を行ったらよいのかわからない」からです。結果的に、フィードバックが無意味なものになってしまうでしょう。

たとえば、以下のようなフィードバックを受けた場合、どちらがより参考になるでしょうか。

フィードバックA:

「前よりも、プレゼン資料が分かりやすくなったと思うよ。しかし、お客さまの反応はイマイチだったね。もっとよくなるように工夫してみよう。」

フィードバックB:

「前よりも、プレゼン資料が分かりやすくなったと思うよ。しかし、お客さまの反応はイマイチだったね。もしかしたら、1ページに盛り込む情報が多すぎるんじゃないかな?フォントも小さい気がする。24ポイントは必要だと思うよ。A先輩のプレゼン資料は参考になるはずだから、チェックしてみるとよいよ」

当然のことながら、部下のパフォーマンスを向上させる実効性があるのはフィードバックBです。

伝えたいポイントがある場合、具体例を用いたり、参考になるソースを明示したりして、イメージが湧くように伝えてください。

2-3.スピーディに伝える

フィードバックは、気になったタイミングで即座に行ってください。

フィードバックを後回しにすると「フィードバックの効果」そのものが大きく損なわれるからです。

以下のようなデメリットがあります。

・部下は「自分の行動の何が誤りだったのか」思い出しづらくなる

・上司は「具体的にどのような点が誤りだったのか」正確に伝えづらくなる

人間は忘れる生き物です。フィードバックの実効性を高め、確実に行動改善を促したいならば、スピード感を持って即座にフィードバックしましょう。

2-4.「フィードバックサンドイッチ」は行わない!

フィードバックサンドイッチは、「ほめる」→「改善点を伝える」→「ほめる」というプロセスで行うフィードバック方法です。例えばこんな具合です。

フィードバックサンドイッチの例:

上司「この前のプレゼン、すごくよかったよ!とてもわかりやすかった」

部下「ありがとうございます!」

上司「でも、声がちょっと小さかったかな。もう少しトーンを上げて伝えた方がよいよ」

部下「わかりました」

上司「とはいえ、プレゼンそのものはわかりやすかったから、まあいいんじゃないかな」

部下「ありがとうございます!励みになります」

上記の通り、最後に「ほめる」ことで締めくくるのが最大の特徴です。

改善点を伝えることで受けるダメージを最小限に抑え、モチベーション低下を防止できるフィードバック方法だとされています。

しかし「フィードバックサンドイッチ」には大きなデメリットがあります。

それは「フィードバックの実効性が低くなる」という点です。

締めくくりで「プレゼンのわかりやすさ」を改めて褒めたたえていますから「声のトーンを上げた方がよい」という指摘のインパクトが薄れてしまうのです!

「プレゼンがわかりやすくてよかった」というポジティブなフィードバックしか印象に残らないでしょう。

これでは、フィードバックの効果がないも同然です。

フィードバックを行う際には、サンドイッチ方式で伝えず、伝えたいことを端的に伝えましょう。

2-5.実現可能なフィードバックを行う

フィードバックを行う際には「部下の能力に見合った実現可能なフィードバック」を行うよう、心がけてください。

フィードバックの要求レベルが、あまりにも部下の能力とかけ離れていたり、実現可能性の低いものだったりすると、いくら建設的な内容だったとしても、フィードバックの実効性は低くなってしまうからです。

具体例を用いて説明しますね。

【営業部に配属された新入社員の場合】

4月に営業部に配属されたばかりの新入社員を、1人前の営業マンとして活躍させたい場合。

要望を確実に聞き出す「ヒアリング力」や、心を通わせる「コミュニケーション力」などが求められるでしょう。

しかし、いきなり「お客さまと信頼関係を築いてこい」「要望を的確に掴んでこい」と畳みかけるのはNGです。

新卒は「どんな風にアプローチするのがベストなのか」イメージがわからないので、手も足も出なくなってしまいます。それこそ入社早々、モチベーションを低下させてしまうでしょう。

そういった場合には、現状の能力と照らし合わせて「部下の能力に見合っていて」「実現可能性が高い」フィードバックを行うことが大切です。

たとえば営業経験ゼロならば「今回の商談中は、常に笑顔を心がけよう」「次回は、声をワントーン上げてみよう」といった具合に、カンタンなワンポイント・フィードバックに留めておくといった具合です。

部下の能力に見合ったフィードバックならば、モチベーションを維持しながら、確実にステップアップしていけるでしょう。

以上の通り、フィードバックは「実現可能性」を十分に考慮してから行うようにしましょう!

2-6.フィードバックに基づいた行動ができているかチェックする

フィードバック後は「日々の行動チェック」も大切です。

どんなに有益なフィードバックを行っても、実際の行動に反映されていなければ、何の意味もないからです。

フィードバック後は、1にも2にも「行動の改善・正しい方向の努力を続けていく」ことが大切であり、「行動の変化」がもたらされることが何よりも重要だと認識しましょう。

行動改善が見られなければ、ときには上司として厳しく指摘することも大切です。

地道な作業の繰り返しになりますが、忘れず行動チェックしていってくださいね。

ここまでの記事を通して「絶対に押さえておくべきフィードバックの基本」がご理解いただけたのではないでしょうか。

続きまして「応用編」です。

基本を押さえたうえで、さらにフィードバックの効果を高めるためのポイントをご紹介したいと思います。

学術論文でも実証されている「効果絶大なフィードバック方法」ばかりですから、役立つこと間違いなしです。

基本のフィードバックと併せて押さえておけば、部下のパフォーマンス向上をすぐにでも実感できるでしょう。是非参考にしてみてください!

従業員のモチベーションを高める「Unipos(ユニポス)」の詳細はこちら

3.応用編!論文で実証されている「効果絶大なフィードバック方法」4つ

どれも、部下のモチベーションUPやパフォーマンス向上に役立つ方法ばかりです。

ポイントは以下の4つです。

◎フィードバックは高頻度で行う

◎まずは自己フィードバックを行わせる

◎メンバー同士でフィードバックさせる

◎プロセスフィードバックを行う

一つひとつ、詳しく説明していきますね。

3-1.フィードバックは高頻度に行う

第一に、フィードバックは、気づいたタイミングでこまめに行うようにしてください。

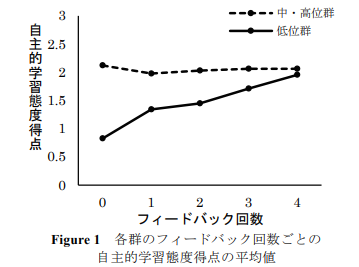

兵庫教育大学大学院の増岡都萌氏らの論文によると、フィードバックの回数が多ければ多いほど、自分で学習しようという「自主的学習態度」が向上していくことが明らかにされています。

つまり「高頻度にフィードバックすること」がモチベーションUPの決め手になるということです。

例えるならば、半期に1回の評価面談だけよりも、常日頃から、気づいたタイミングでこまめにフィードバックを行うのが大切だということです。

部下には積極的にフィードバックしていきましょう。

3-2.まずは「自己フィードバック」を行わせる

あなたがフィードバックを行う前に、「まずは部下自身でフィードバックさせる」という流れを基本にしてください。

名古屋大学の石田勢津子氏の論文では、内省的な「自己フィードバック」を行わせたうえで、指導者からの「客観的なフィードバック」を行った方が「学習意欲が向上する」ことが明らかになりました。

同じような研究結果は、政策研究大学院大学の研究論文でも報告されています。

自己フィードバックを行うことで「自分を客観的に分析する力」や「聞き手の立場に立って評価する力」が向上するほか、「学習意欲の向上(=モチベーションの向上)」にも結び付くことと伝えています。

ビジネスに落とし込んで考えた場合、自己フィードバックを行うことで「分析力」や「モチベーション」「仕事に対するエンゲージメント(愛着)の向上」が期待できるはずです。

まず部下自身に自己フィードバック・自己分析をさせましょう。そのうえで、客観的なフィードバックを与えるというステップを踏みしょう。

そうすることで、立体的に自分に足りない部分・改善するべき部分が把握できるようになり、より意欲的に仕事に取り組めるようになります。

評価面談前に「自己フィードバック」を行わせる際の項目例は以下の通りです。

・克服したい弱み・強化したい強みを5つずつ挙げてみよう

・目標を達成するために必要なアクションを10つ挙げてみよう

・今期を振り返って、達成できたこと・達成できなかったことを5つずつ挙げてみよう

参考:フィードバックを伴う自己評価反応の学習に及ぼす効果

参考:継続的なピア・フィードバック活動が学習者に与える影響 ―ベトナムにおける「即興スピーチ」指導を事例として―

3-3.メンバー同士でフィードバックさせる

メンバー同士でフィードバックさせる「ピアフィードバック」を取り入れてみましょう。

「ピアフィードバック」は、指導者から一方的にフィードバックするのではなく、同じ階層のメンバー同士で、お互いの改善点を指摘し合う独特なフィードバック手法です。

ピアフィードバックの効能については、政策研究大学院大学の論文にて証明されています。

研究では、ピアフィードバックを受けた学習者の「パフォーマンス」と「自己分析力」が向上することが明らかになっています。

ビジネスの現場では常に結果が求められますから、パフォーマンスの向上は大変嬉しい効果といえます。自己分析力も「自分の弱点を認識する」第一歩になりますから、非常に大切な能力ですね。

「自分が一方的に行うフィードバックでは、部下の能力向上が見られない。違った角度からフィードバックを行ってみたい」という場合には特におすすめです。是非取り入れてみてください!

なお、ピアフィードバックを行う際には、以下のポイントを押さえて実施しましょう。

・ピアフィードバックを行わせる前に「実施目的」を説明する

・ざっくばらんに意見が言い合える「同じ階層のメンバー(同僚)同士」で行う

・よい点も悪い点も具体的に指摘し合う

参考:継続的なピア・フィードバック活動が学習者に与える影響 ―ベトナムにおける「即興スピーチ」指導を事例として―

3-4.「プロセスフィードバック」を行う

「プロセスフィードバック」を行いましょう。

一般的なフィードバックは、結果に対して行う一方、プロセスフィードバックは、行動プロセスに対して行います。

たとえば部下が何かしらのプロジェクトに取り組んでいる場合。

「そのやり方で進めるのはよいと思う」「その内容を提案するんだね。しかし、ちょっと考え直した方がよいかもしれないよ」といった具合に、結果ではなく「進め方」に対するフィードバックを行うのがプロセスフィードバックです。

筑波大学の外山美樹氏らによる論文によると、プロセスフィードバックは、通常のフィードバックよりも「より深い学習を促進させる」そうです。

ビジネスに落としこんで考えるならば、プロセスフィードバックは「成長意欲の向上」や「モチベーションUP」につながると言い換えられるでしょう。

ビジネスマンに必要不可欠な要素ですから、非常に嬉しい効能ですね。

加えて、この論文では「その人の性格に合わせたプロセスフィードバックを行う」ことで、効果を最大化できると考えています。ポイントになる性格的傾向は、以下の2つに大別できるようです。

・成功したいというモチベーションが強い人

「この目標を達成すると、インセンティブが2倍になるよ」「この仕事が成功したら、ボーナスをUPしよう」等といった具合に、「成功することで得られる報酬をちらつかせる言葉」を受けるとモチベーションが高まる人です。

・失敗したくないというモチベーションが強い人

「このプロジェクトに失敗すると、会社の存続が危うい」「このプレゼンに失敗すると、今期のボーナスはないだろう」等といった具合に、「失敗への恐怖を予見させる言葉」を受けると、モチベーションが高まる人です。

それぞれのパーソナリティに対して、どのようなフィードバックを行えばよいのか、具体的に説明しますね。

●「成功したいというモチベーションが強い人」へのプロセスフィードバック方法

基本方針:ポジティブフィードバック

STEP1:行動プロセスをほめる

評価できる行動が何だったのか、詳しくフィードバックする

STEP2:もたらされる良い結果を伝える

その行動の結果、どのような「よい結果」が得られるのか、さらに深堀して伝える

STEP3:より成果を挙げるためのアドバイス

今後は、どのような行動をとると、よりよい結果が得られるか、伝える

やりとり例:

上司「顧客との商談で、ヒアリングシートを用いるようにしたんだね。そのやり方は、とてもいいと思うよ!」

部下「ありがとうございます!」

上司「ヒアリングシートを用いると、顧客の要望にマッチした提案ができるから、受注確率がグッとUPするだろう。正しい選択だと思う。」

部下「そうなんですね!成果が出ればいいなと思います」

上司「ただし、ヒアリングシートを見てみると、もっとほかにも聞くべきポイントがあるように思うな。ヒアリング項目をブラッシュアップしてみようか。そうすると、もっともっと受注しやすくなるだろうね。」

部下「はい!やってみます。」

続いて、失敗したくないというモチベーションが強い人へのフィードバック方法について解説します。

●「失敗したくないというモチベーションが強い人」へのプロセスフィードバック方法

基本方針:ネガティブフィードバック

STEP1:行動プロセスの問題点を指摘する

問題行動が何だったのか、詳しくフィードバックする

STEP2:もたらされる悪い結果を伝える

その行動の結果、どのような「わるい結果」が起こるか、さらに深堀して伝える

STEP3:失敗しないためのアドバイス

今後は、どのような行動をとると失敗しないのか、伝える

やりとり例:

上司「お客さんにもっていく当社の商品パンフレット、ちゃんと全種類用意したかな?」

部下「はい!今回のお客さんはAに興味がありそうなので、Aのパンフレットを持参しました」

上司「もしかしたら、B商品やC商品に興味を抱くかもしれないよ。Aのパンフレットだけで、本当によいのかな?せっかくわが社に興味をもってくれているのに、商品力のない会社だと思われてしまうかもしれないよ。」

部下「うーん…。たしかに、B商品やC商品に興味を持つ可能性もあると思います。」

上司「どんなときでも、パンフレットは全種類持っていくべきだと思う。そうすれば、どんなときでも取りこぼしなく提案できるだろうね。」

部下「そうですね。危うく、お客さんを失望させてしまうところでした!ほかの商品パンフレットも、すべて持参しますね!」

上記の通り、部下の性質を見極めて、適切なフィードバックを実施すると、効果が出やすいでしょう。

参考:プロセスフィードバックが動機づけに与える影響ー制御商店を調整変数としてー

コラム:従業員同士のポジティブなフィードバックで組織が成長する

これまで見てきたように、フィードバックには以下4つのポイントがありました。

- タイミング

- 頻度

- 誰からのフィードバックなのか

- 具体性

- 伝え方

こうしたフィードバックのポイント全てを満たすのはなかなか難しい…、そう思った方もいらっしゃるかもしれませんが、

実はこうした重要要素を自然に満たしながら、フィードバックを行えるサービスがあります。

ピアボーナスⓇ「Unipos(ユニポス)」は、従業員同士が互いの日々の仕事に対して、感謝・称賛のメッセージと共に少額のインセンティブを送り合えるサービスです。

「仕事が大変な時、サッと顧客対応を巻き取ってくださりとても助かりました!」

「いつも丁寧に契約書を作成くださるお陰で、顧客との商談がとてもスムーズです。ありがとうございます。」

などなど、日々発生する様々な感謝・称賛を、その組織のメンバーなら誰もが見られるweb上のオープンなタイムラインで送り合うのです。

Uniposは、感謝・称賛したいと思った時いつでもすぐに送れ(頻度・タイミング)、同僚上司部下、はたまた社長なども含めた組織内のメンバーなら誰もが送り合え(誰からのフィードバックなのか)、

具体的にどんな行動に感謝・称賛を感じたのかが、前向きな言葉と共に相手に伝えられます(具体性・伝え方)。

つまり、従業員同士が、手軽にポジティブなリアルタイムフィードバックを行えるようになるのです。

相互のポジティブフィードバックが日常化すると、組織には互いを認め合い、些細なことでも感謝・称賛し合える雰囲気が生まれ、

「良い仕事や行動をしたら、この組織はちゃんと認めてくれる」という安心感から、日々の小さな改善や挑戦に前向きに取り組む従業員が増えていきます。

1対1のフィードバックのみならず、組織全体が前向きに成長していくフィードバックの仕組みやサービスを取り入れることも、一つ考えてみてもよいかもしれません。

4.まとめ

いかがでしたか。この記事を通して「フィードバックの効果」や「成功するフィードバック方法」などについて、理解できたのではないかと思います。

改めて内容をまとめますと、以下の通りになります。

◎フィードバックには「パフォーマンス」や「モチベーション」を向上させる効果がある

◎部下との「コミュニケーション」頻度を高める

◎フィードバックする前に「目的の共有」を行う

◎フィードバックは具体的に伝える

◎フィードバックはスピーディに伝える

◎フィードバックサンドイッチは行わない

◎実現可能なフィードバックを行う

◎フィードバックは高頻度で行う

◎まずは自己フィードバックを行わせる

◎メンバー同士でフィードバックさせる

◎性格に応じたプロセスフィードバックを行う

この記事が、人材マネジメントに悩んでいる管理職の方のお力になれましたら幸いです。

従業員のモチベーションを高める「Unipos(ユニポス)」の詳細はこちら