「社内コミュニケーション」何となく大事だとはわかっているけれど、実際それがどの様に、なぜ仕事に影響を及ぼすのか、あなたはきちんと理解できていますか?

社内コミュニケーションの良し悪しは仕事の生産性に大きく影響を与えます。その点をきちんと理解し改善すれば、自社に大きな利益をもたらしてくれます。

アメリカの社会心理学者スタイナーの集団の生産性に関する公式や、個々人の能力が高くてもコミュニケーション不足により力を発揮できなかった組織の事例などが、その相関関係を示しています。

本記事では、社内コミュニケーションと生産性がどう関係するかの解説と合わせて、社内コミュニケーション活性化の方法、各社の取り組み事例なども紹介します。

最後までお読みいただければ、社内コミュニケーション次第で組織は大きく変わり得るのだという確信を持ち、自社でも何かしらの取り組みを始めるべく、すぐにでも動き出したくなっていることでしょう。

1.社内コミュニケーションと組織生産性の関係は見逃されがち

社内コミュニケーション不足は組織の生産性低下を引き起こしますが、多くの人はその点をきちんと認識していません。

なぜなら社内コミュニケーションの良し悪しは「ダイレクトに」数値に繋がるものではないため、コミュニケーション面の課題を感じたとしても仕事自体がひとまず進行していれば、すぐに解決しなくても大丈夫と放置されてしまうことが多いからです。

例えばよくある「会議で発言やアイディアを出す人が少ない」という状況。

会議での社員の積極性は、

・一人一人の業務、組織へのコミットメント度合い

・普段から気軽に発言できる雰囲気があるかどうか

等に左右されるため、その組織のコミュニケーション状態がよく現れる場面と言えます。

そのため、会議でアイデアを出す人が少ないという状況は「社内コミュニケーションが不足している可能性が高い」のですが、これは即座に大きなミスや損失には繋がらないため、何かと見過ごされがちです。

しかし良く考えてみると、この事象は、以下の様な影響を及ぼします。

・企業側:会社をよくするヒントになり得るアイデアが得られない。

・会議で発言しなかった人:自分の能力を発揮し、磨く機会を逃してしまう。

さらにこうした状況が常態化する事で、状況はより悪化します。

会議で発言しなかった人:能力を発揮しない事が通常となり、他の業務にもマイナスの影響を及ぼす。

他の社員:一緒に働く中でその人の影響をうけてパフォーマンスが低下する。

結果として、一人一人のマイナスが積み重なり、組織の生産性が大きく低下する恐れがあります。

この様に、ふだんの会社生活でなんとなく許容しているこうした状況が、実は生産性低下につながるコミュニケーション不足のサインなのです。

2.コミュニケーション不足が生産性を低下させる理由

社内コミュニケーション不足はこのように、社員一人一人の能力発揮にマイナスに働き、それが周囲に伝播することによって、組織全体の生産性低下を引き起こします 。では、その社内コミュニケーション不足はなぜ起きるのでしょうか?

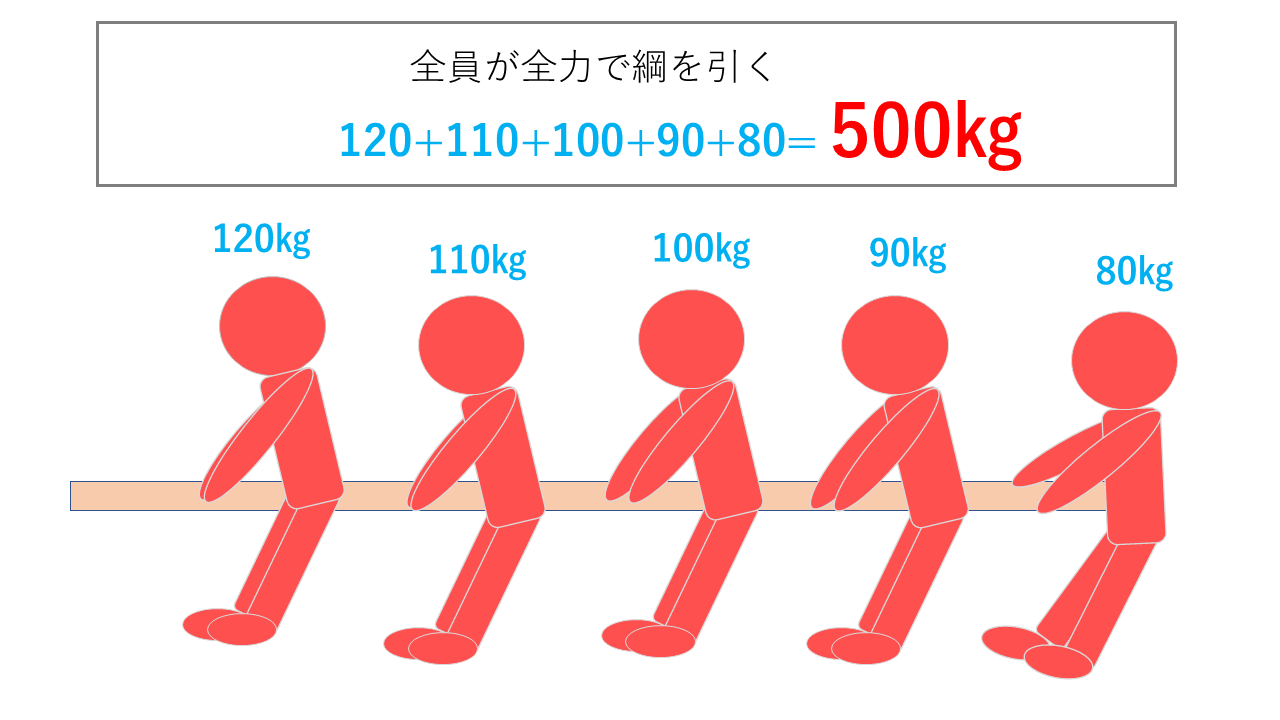

アメリカの社会心理学者スタイナーによると、集団の生産性は以下の公式を用いて説明が可能だそうです。

実際の生産性 = 潜在的な生産性 ー プロセス損失

「一人一人の持っている潜在能力の総和(潜在的な生産性)」- 「複数名で協働する過程で発生する一人一人の潜在能力のマイナス(プロセス損失)」が、集団の生産性になるという考え方です。

「複数名で協働する過程で発生する一人一人の潜在能力のマイナス」とは、具体的には「情報伝達が漏れたことによるミス」、「目標やミッションが共有されていないことによるモチベーションのバラつき」などが挙げられます。

もう少しわかりやすくするため、以下具体例を見ていきましょう。

南山大学 人文学部 心理人間学科の中村和彦教授が「OMNI-MANAGEMENT」誌に寄稿した記事を参考に解説します。

潜在的な生産性

各自最大120㎏、110㎏、100㎏、90㎏、80㎏の力で縄を引っ張れるメンバー5人が綱引きをした時、それぞれが最大限の力で縄を引けば、その総和は(120+110+100+90+80)=500㎏となります。

これが「潜在的な生産性」です。

プロセス損失

しかし実際に5人で一緒に縄を引っ張っても、なかなかこの様な結果は得られません。理由は複数あります。

●綱を引くのが自分一人ではないことから「自分一人くらい全力を出さなくてもいいだろう」という「社会的手抜き」が生じて、全力で縄を引かないメンバーがいた。

●前の人が手を抜いているのを見た後ろの人が影響され「じゃあ私もそんなに頑張らなくていいか」と自らも力を抜いてしまった。

●更に5人が同じタイミングで、同じ方向に向かって縄を引っ張るのも容易なことでないため、タイミングや方向がバラバラのまま引っ張って、個々の力が結集されなかった。

このように、複数の人々とともに何かをする過程で発生するのが「プロセス損失」です。

プロセス損失を最小化するための手段が「コミュニケーション」

ですので複数の人々とともに何かをする際、その潜在能力を最大化して生産性を高めるには、プロセス損失をいかに少なくするかが重要になります。

そしてそのプロセス損失を最小化するための手段が「コミュニケーション」なのです。

例えば、

●「優勝のために皆で全力を出し切る」という目標を共有する

●皆が同時に縄を引っ張れるように声を掛け合う

●互いに励まし合い、真剣に取り組む雰囲気づくりをする

などといったコミュニケーションを通して「プロセス損失」は最小化され、人とチームの潜在能力が最大限に発揮できるようになっていくからです。

複数名でともに何かをする際、プロセス損失の発生は避けられません。

従ってプロセス損失を減らしてくれるコミュニケーションが不足すると、プロセス損失が大きくなり個人・組織の力がマイナスされてしまい、生産性が低下してしまうのです。

(参考: OMNI-MANAGEMENT.2012.2月号 「コミュニケーション不足が招く「協働性」と「生産性」の低下」南山大学 人文学部 心理人間学科教授 中村和彦)

3.密なコミュニケーションは大きな能力差をも埋める

つまり、コミュニケーション次第では個々人の能力がそれほど高くない組織やチームでも、能力の高い組織やチームに勝てる可能性があるということです。

「THE TEAM」というアメリカのベストセラーより、面白い事例を紹介しましょう。

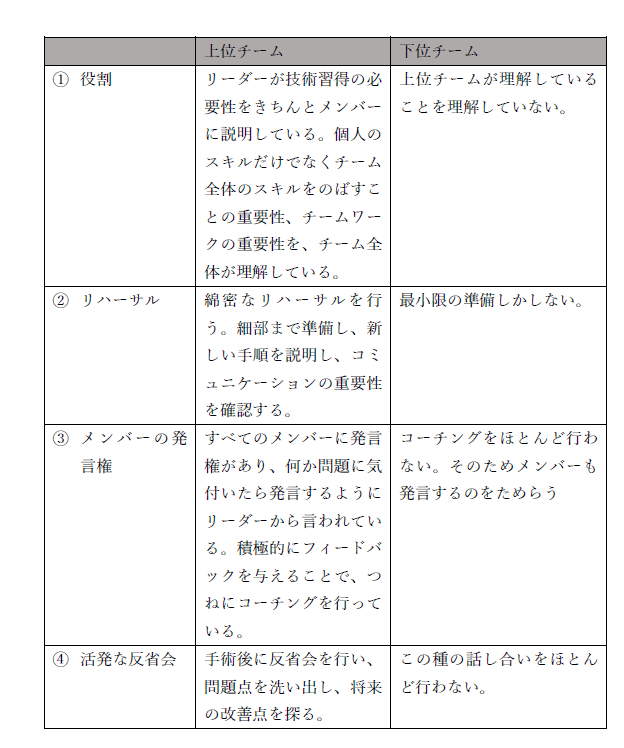

ハーバード・ビジネススクール教授のエイミー・エドモンドソン率いるハーバード大学の研究チームが、チームの学習に関する実験を行いました。

内容は16の外科医のチームで、侵襲心臓手術(MICS)という、難易度が高く新しい手術法を習得する速さを計測するというものです。

大都市にある一流の病院 VS 田舎にある小さな病院

実験前に本命視されていたのは、チェルシー病院のチーム。一方それほど有力視されていなかったのが、このチェルシー病院と正反対のマウンテン・メディカル・センターのチームでした。二つのチームの実験当時の状況をまとめると以下です。

どちらが勝つかを予測するなら、多くの人がチェルシー病院だと言うのも無理はないでしょう。

しかしながら実験の結果、勝ったのはチェルシーではなく、なんとマウンテン・メディカル・センターだったのです。2チームそれぞれの結果は以下の様なものでした。

●チェルシー病院: 10位

●マウンテン・メディカル:2位

そして16のチームは、マウンテン・メディカルのような優秀なチームと、チェルシーのようなそうでないチームにはっきりと分かれたそうです。

優秀なチームとそうでないチームを分けたのは、能力の高さではなかった

なぜこの様な結果になったのでしょうか?

エドモンドソンによると、優秀なチームとそうでないチームには、以下の点で明確な違いが見られたそうです。

個々人のスキルや経験よりも、メンバー同士で密にコミュニケーションを取り、全員で目的を共有し合えるチームの方が、優秀な成果を出すという結果になりました。

このようにコミュニケーション次第で組織やチームの力は大きく変動し、個々人の能力差をも超えていくことが可能となるのです。

(参考:「THE TEAM」ダニエル・コイル著 かんき出版)

4. <パターン別>社内コミュニケーションを改善する5つの手法

それでは、社内コミュニケーションを良くするには、具体的にどうしたらよいのでしょうか。

コミュニケーション課題により効果的な方法が異なるので、まずは自社の課題は何なのかを明確にしましょう。

社内コミュニケーションのよくある課題を関係性ごとにまとめると、大きく以下に分類可能かと思います。

- 経営層-現場⇒「経営層の考え方が現場に伝わっておらず、経営と現場に溝がある」

- 上司-部下⇒「部下を育てられる上司がいない」「上司と部下の間に信頼関係がない」

- 同僚間⇒「コミュニケーションが希薄で、お互いの業務に無関心。コラボレーションが生まれにくい」

- 部門間、拠点間⇒「部門間・拠点間のコミュニケーションがほぼない。コラボレーションが生まれにくい」

- 全社的(組織風土)⇒「風通しが悪い」「閉塞感がある」

自社の状態を把握する上での参考にしてみてください。

続いて、改善のための具体的な方法を見ていきましょう。代表的なものを5つ挙げます。

①「全社会議」

●効果のある関係性:「経営層-現場」

社長や経営メンバー自らが、今後の経営方針や自社の価値観、今考えていることなどを、全社員に直接語りかける会議のことです。

効果:「経営と現場の溝を埋め、信頼関係を構築する」

経営側が直接社員にオープンな情報発信をすることで、現場側は「自分たちは信頼される」「会社は必要な情報を隠さず開示してくれる」と感じ、経営と現場の間に信頼関係が構築されやすくなります。

例えばGoogleでは「TGIF(Thanks Google It’s Friday)」と呼ばれる、世界中の社員が同時に参加する全社会議を毎週実施しています。

世界中のGoogleの拠点をwebでつなぎ、社長をはじめ経営メンバーが直接、社員に向けて今後の経営方針や今考えていることなどをプレゼンするのです。

更にGoogleの場合、経営メンバーがその場でじかに、社員から出た質問に回答する時間も設けられているそうです。

②「1on1」

●効果のある関係性:「上司-部下」

上司と部下が定期的に行う個人面談のことです。部下の業務状況や目標管理といったことに留まらず、日々の業務での課題や悩みについても話し合います。上司はそうした部下の課題や悩みへフィードバックを行い、部下に気付きを与え、成長を促します。

効果①:「部下の育成を促す」

上司のフィードバックは部下に気付きを与え、自ら考えることを促し、成長を助けるためのものです。

業務上の課題や悩みに直面した際、本人としては解決のために様々考え、試行錯誤しているつもりでも、なかなか普段の行動・思考パターンから抜け出せず、停滞してしまうことがあります。

そんな時、1on1で上司から別視点でのアドバイスをもらえたり、そもそもどうしてそうなっているのか、改めて問われることで、状況が整理され、解決の糸口が見えてきます。

気付きを得ることで自ら考え、課題を解決に導くという過程は、部下の成長を促進させてくれます。

効果②:「上司と部下の信頼関係構築」

上司も部下も日々忙しく働いているため、ふだんの仕事の中で十分なコミュニケーションを取ることは困難です。

1on1という定期的に話をする時間を確保することで、両者のコミュニケーション量が増え、部下の課題や悩みに上司が伴走することで、互いの信頼関係も築かれていきます。

③シャッフルランチ・ウェルカムランチ

●効果のある関係性:「同僚同士」、「部門間・拠点間」

シャッフルランチもウェルカムランチも、ともに部署やチームを越えたメンバーをランダムに編成し、一緒にランチに行く制度です。ウェルカムランチの場合はそこに新しく入った社員が参加し、新入社員の歓迎が主目的になります。

効果①:「相互理解が深まり、部署・チームを越えた連携が生まれやすくなる」

他部署や他チームのメンバー同士は普段なかなか話をする機会がないので、シャッフルランチ・ウェルカムランチは貴重なコミュニケーションの場となります。

ランチをしながらリラックスして話をすることで、互いをより良く知ることができ、業務の上でもコミュニケーションが取りやすくなるでしょう。

互いのコミュニケーションのハードルが下がれば、部署・チームを越えた連携も生まれやすくなります。

効果②:「幅広い社員が参加してくれる」

育児や介護等で夜の飲み会は難しいという人たちも、ランチならば時間の都合がつけやすいので、幅広いメンバーが参加してくれます。

実際、夜の定期的な飲み会を廃止して、定期的なランチ会に切り換えたという企業の事例もあります。

効果③:「新入社員が早期に会社に定着できる」※ウェルカムランチ

様々な既存社員と交流する機会を持てるので、新たに入った会社にはどんな人が働いているのか、より早く知ることができます。

今後一緒に働いていく人たちのことがわかると、安心感が生まれ、組織にも馴染みやすくなるでしょう。

また、既存社員から自社がどういった会社であるかを聞くと、社内のカルチャーやルールへの理解が深まり、仕事を進めやすくなります。

「シャッフルランチ」、「ウェルカムランチ」については別記事にて更に詳しく取り上げていますので、こちらも合わせてぜひご覧ください。

④社内SNS

●効果のある関係性:全社的(組織風土)

社内SNSとは、コミュニティを社内に限定したTwitterやFacebookの様なものです。

社員がブログを書いてシェアする、気になったニュースをシェアするなど様々な種類がありますが、基本的に以下の特徴を持っています。

- 役職や年次を問わず誰でも情報発信ができる

- 発信された情報は基本的にオープンで、社員なら誰でも見ることができる

効果① :「オープンでフラットな組織風土づくりを促進する」

社内SNSでは、役職や年次を問わず、基本的にそのコミュニティに入っている社員ならば誰もが情報を発信・閲覧できます。

ふだんの業務の中では難しい、こうした自由なやりとりが、閉塞的だったり風通しの悪い組織風土を、少しずつオープンでフラットなものに変えていきます。

効果②: 「役職・年次・部署を越えたコミュニケーションが生まれる」

役職・年次・部署が異なり、普段の仕事の中ではなかなか関わることのないメンバーとも、社内SNSでは気軽にコミュニケーションを取ることができます。

例えば他部署のあまりよく知らないメンバーがニュース記事をシェアしていて、それをいいなと思ったら「いいね!」ボタンを押します。少しコメントを書いてもいいでしょう。

ボタン一つで同じニュースに興味があることを相手に伝えられ、また実際に会う機会があれば、それをネタに話をすることもできます。

SNS上での気軽なやりとりが現実世界でのコミュニケーションのハードルを下げ、社内全体のコミュニケーション活性化につながっていきます。

【ピアボーナス】

社内SNSと似た機能をもつピアボーナスⓇも、近年注目を集めています。

ピアボーナスとは、従業員同士が感謝・称賛のメッセージと少額のインセンティブ(ピアボーナス)を送り合える仕組みで、Webサービスとして提供されるのが一般的です。

代表的なピアボーナスサービス「Unipos」では、従業員同士が送った感謝・称賛のメッセージが、全員が見られるSNSのようなタイムラインに流れ、社内の様々な感謝や貢献を知ることができます。

少額のインセンティブとともに送り合うことで利用が形骸化しにくいことが特徴です。社員のモチベーションアップ、社内コミュニケーション活性化などの効果を求め、導入する企業が増加しています。

⑤社内報

●効果のある関係性:全社的(組織風土)

紙やwebで、社内について様々な情報発信をする媒体のことです。

社長や経営層からの経営方針の発信やインタビュー、社内で活躍している社員や実績を上げたプロジェクトなど、全社で共有したい出来事を取り上げます。

効果:自社への誇り、一体感の醸成

自社の経営方針や知られざる貢献、素晴らしい取り組みなどを知ることで、自社に対する理解が深まります。

さらにそうした情報に触れたことで「うちの会社ってこんなことを考えていて、皆こんなに頑張っているんだな、いい会社だな」と思えるようになれば、自社で働くことに誇りを持つ社員が増えます。

自社に誇りを持つ社員が多いと、会社として一体感が生まれやすくなるでしょう。

5.社内コミュニケーション活性化を成功させる3つのコツ

社内コミュニケーションを改善し、活性化させる上で知っておいた方が良いコツを3つご紹介します。

社内コミュニケーション活性化という、全社を巻き込み、時間をかけて行うプロジェクトならではの注意点になので、ぜひ頭に入れておいてください。

キーパーソンを仲間にする

「キーパーソン」とは、役職や年代は関係なく、より良い組織にしていきたいという想いが強く、発信力・行動力があって、周囲に影響力のある社員のことです。各所でそうした「キーパーソン」を仲間にできると、その社員を軸に協力的な社員が増え、社内コミュニケーション活性化施策が浸透するスピードは一気に加速します。

長期的なスパンで行う

社内コミュニケーション活性化は、始めてすぐに効果が表れるものではありません。また、一時的なムーブメントで終わってしまっては意味がないので、活性化施策が定着し、活性状態が継続してはじめて成功したと言えるでしょう。

人事制度改革や業務改善ツールなどのようにすぐに反応・効果が出るものではないという共通認識を社内で持っておくことが重要です。

最低でも1年間は同じ施策を実行すべきという専門家もいます。

押し付けない

トップダウンで強制的に参加させるやり方は、その施策が一時的なもので終わってしまう可能性を高まるため、止めた方が良いでしょう。

先にも述べましたが、一過性のムーブメントで終わっては意味がありません。組織の活性状態が継続するようになってこそです。

そのためには社員の自発的な協力や参加を引きだすことが不可欠ですが、では強制ではなく、社員自らの協力を促すにはどうしたらよいでしょうか。大きく分けて2つのポイントがあります。

●なぜ社内コミュニケーション活性化が必要なのかを理解してもらう

自社の組織の現状、課題、それに対して社内コミュニケーション活性化がどうして必要なのか、この点を社員にしっかり理解してもらいましょう。

一人一人に納得してもらえれば、よほど自社が嫌いだったり、退職を考えている様な社員以外は、基本的には協力しようという気持ちになってくれるはずです。

この部分に関しては、プロジェクト推進担当者が全体に発信するよりも、社長や課長など、組織の上層部から社員に直接語ってもう方が適切です。

組織のトップから伝えることで、会社としての本気度、重要度が社員一人一人により強く伝わるからです。

●社員の多様性を理解する

企業で働く社員の働き方・仕事への価値観の多様化が進んでいます。

そのため社内コミュニケーション活性化施策を始めるとなった時、それを負担に感じたり、やりたくないと思う人は当然出てきます。

例えば、育児や介護などと仕事を両立させている社員は「これ以上新たな負担が増えるのは勘弁してほしい」と思うかもしれませんし、仕事とプライベートをきっちり分けたい、なるべく会社と関わりたくないと考えている社員にとっては、こうした取り組み自体気が重いものとなります。

ですので、社内コミュニケーション活性化施策を開始する際には「さまざまな背景を持った社員がいることは理解しているので、参加が難しい場合は無理をしなくても大丈夫。できる範囲で加わってください」といったメッセージも合わせて伝え、配慮ある姿勢を見せておくとよいでしょう。

6.コミュニケーション状況の良し悪しは数値化できる

施策によって社内がどのくらい・どう変わったのか、担当者なら特に気になるところです。

「社内の雰囲気が明るくなった」「仕事に前向きな社員が増えた」など、社内コミュニケーション活性化の成果は定性的なものが主となりますが、定量的にも計測が可能です。

前後変化を数値で把握したなら、「組織サーベイツール」や「アンケート」を使用しましょう。

組織サーベイツール

従業員アンケートを実施し、その結果を分析。組織が今どんな状態にあるのかを見える化してくれる、いわば組織の健康診断の様なものが、組織サーベイツールです。

代表的なサービスに「wevox」「モチベーションクラウド」などがあります。施策の前後で、社内のコミュニケーション活性に関わる診断数値がどのように変化したかを見ていくのがよいでしょう。

アンケート

施策の前後でアンケートを取ります。

●質問設計

実施する施策によって効果を測る質問は変わってきます。

たとえば全社会議などを導入する際には、

・「会社の方針・価値観は十分に伝えられていると感じるか?」

・「経営陣は現場の意見を大事にしているか?」

といった項目を設定すると、狙った部分に施策が届いたかの結果を数値で把握しやすくなるのではないでしょうか。導入した施策の効果を測るのに適切な質問を考えることが必要です。

●実施のスパン

導入前後でアンケートを行った後、施策を継続するならば、定期的に取っていくと社内の変化が追えてよいでしょう。社内コミュニケーション施策はじわじわと効果を発揮するものが多く、またアンケート実施の負荷も考えると、だいたい3ヵ月に1度くらいのスパンで実施するのが適切です。

7.社内コミュニケーション向上の取り組み事例2選

サカタ製作所「サカタ復活プロジェクト」

サカタ製作所は、産業用屋根の取り付け金具専業メーカーです。

新潟県長岡市にある従業員約150名ほどの中小企業ですが、ここ数の年社内改革によって「健康経営」「ホワイト企業」など様々な切り口で評価され、2019年には「ホワイト企業アワード」で最優秀賞(2019年)を受賞、注目を集めています。

社内変革で最も重視されたのは「コミュニケーション活性化」

2008年、リーマンショックの影響で一時は休業状態にまで追い込まれた同社でしたが、それが変革のきっかけとなりました。通常業務ができなくなっていた同社で、若手社員が奮起。

「サカタ復活プロジェクト」を立ち上げます。そして会社を立て直すべく取り組んだのが「社風の醸成」でした。

社員が心身ともに健康で成長し続けられる環境を用意し、トップダウンではなく、一人一人が自ら考え行動できる組織にしていこうというものです。そしてその「社風の醸成」をするため最も重視されたのが「コミュニケーション活性化」でした。

「パーソナリティ診断」とコミュニケーションボード「見聞録」が相互理解を深めた

コミュニケーション活性化のため、サカタでは大きく以下2つの施策に取り組んだそうです。

-「パーソナリティ診断」

社員のパーソナリティを診断する適性検査を導入し、役員を含む全社員が受験。それぞれの結果を共有することで、相互理解を深める。

-コミュニケーションボード「見聞録」

リーダーが「休日は何をしましたか?」などの答えやすいテーマを投げかけ、メンバーがメモパッドに回答を書いて貼るという、コミュニケーションボード「見聞録」を設置。

初めはなかなか浸透せず「特になし」などそっけない回答を各社員もいたそうですが、リーダー社員が積極的に突っ込みをいれるなどして日常のコミュニケーションにつなげていくことで、しだいに浸透。半年後には業務上の悩み相談も書かれるほどになり、現在ではボードが必要ないほど、自然に会話が生まれるようになったそうです。

取り組みの結果

現在サカタで「社風の醸成」は達成されつつあり、社内コミュニケーション活性化とともに推進した働き方改革施策が成功し、従業員満足度は95%以上にまで高まっているそうです。

リコー「社内限定版NewsPicks」

全世界約200の国・地域で販売・サービスを展開するリコー。

全社で220のグループ企業、約9万人の社員を抱えているため、どうしてもグループ会社・部門ごとに情報が閉じがちになり、イノベーションが起きにくい状態となっていたそうです。

現場の社員からは閉塞感があるとの声も届くようになり、立ち上げたのが「3 LOVE PROJECT」という組織風土改革プロジェクト。

その一環として、グループ会社・部門ごとのサイロ化を打ち破るべく取り入れたのが「社内限定版NewsPicks」 でした。

サイロ化を打破するため、双方向のコミュニケーションを生み出すSNSを導入

社内限定版NewsPicks とは、NewsPicks内に社内限定の空間をつくり、その中で社内報や、会社や社員が社内に向けて発信したい情報を投稿できるというサービスです。

通常のNewsPicks内に社内限定のタブが追加されるといった形なので、日常の情報収集の延長で、社内のニュースに触れることができます。

社内限定タブでは、自社の広報が公式に出す社内報があったり、社内のメンバーがキュレーションしたニュースが並んだり、一般社員が記事を投稿したりと、自由な発信ができるようになっています。

投稿に対していいね!やコメントをすることが可能なので、グループ会社・部門を越えたコミュニケーション機会が生まれます。

取り組みの結果

当初、グループ全体500人の社員に2か月間の試験導入を行ったところ、まずはエンゲージメントの測定基準であるeNPS(推進者の割合-批判者の割合)の改善に成功。さらに想像以上の社員の発信や反応が社員同士のコミュニケーションの機会を増やし、発信内容から専門性に富む社員を発見することもできたそうです。

(参考:広報会議 2019年8月号)

部下の貢献に逃さず感謝・称賛を伝え、成長を劇的にサポート「Unipos(ユニポス)」の詳細はこちら

8.社内プロジェクト主導により担当者が得られる2つの事

最後に、「社内コミュニケーション活性化」プロジェクトを主導し、遂行させたあなたが得られる2つのものに触れておきたいと思います。

1つ目は、人生そのものをより豊かにしてくれる人間的成長。そしてもう1つは、あなたの今後のキャリアの可能性を広げてくれる職務経験です。

① 人間的成長

部署やチームを越え、全社を巻き込みながらプロジェクトを進めていくなかで、社内の様々な考えや意見、反応に遭遇します。

それらを受け止めつつも、一つにまとめながら組織を動かしていく過程で、相手の背景をより深く想像するようになったり、自分の中にはなかった新しい価値観や考えを受け入れられるようになったりと、人としての懐が広がる、人間的な成長につながる経験をすることができます。

また、よく聞かれるのが「人のポジティブな面を見られるようになった」という声です。

プロジェクトを進めていると、声を掛けてみたら意外にも多くの人が協力してくれたり、前向きなアドバイスをくれたりと「うちの会社もまだまだ捨てたもんじゃない」と実感することが多々あるそうです。

また、そうした社員一人一人のポジティブな反応で少しずつ会社が変わっていくのを肌で感じられるため、組織の前向きな変化を後押しするには、人のネガティブな面ではなく、ポジティブな面にフォーカスしていくべきだということに気付けるそうです。

人としての懐が深くなり、他人の荒探しではなくポジティブな面をより見られるようになったら、人生そのものを更に豊かに、充実して生きられるようになるのではないでしょうか。

② キャリアの可能性を広げる職務経験

他部署や他チームを巻き込んで社内コミュニケーションを活性化させる。そんなチャレンジングな仕事は、誰もが担当できるわけではありません。

もしもその様な機会がやってきたら、それはあなたにとって、キャリアの可能性を大きく広げてくれるチャンスです。

社員の働き方や価値観の多様化により、様々な人を巻き込み、一つにまとめてプロジェクトを推進する難易度は以前よりも上がっています。そうした中、社内コミュニケーション活性化プロジェクトを担当し、成功させたとあれば、その経験は社内外を問わず高い評価を受け、珍重がられるでしょう。

そして自分の働きかけにより組織を変えたという成功体験は、自信を与えてくれるのはもちろんのこと「人も組織も変わることができる」という大きな希望となり、あなたのこの先の仕事人生を明るく照らしてくれることでしょう。

9.おわりに

最後までお読みいただきありがとうございます。

社内コミュニケーションがなぜ組織の生産性に影響を与え、そしてそれをどうしたら改善できるのかの理解に、この記事が少しでもお役に立てたら幸いです。

多くの人が「変わらない会社」、「変わらない自分自身」にウンザリしつつも、現状を受け入れ日々仕事をしています。

ですがここまで読み進めてくださったあなたならば、そうした日々に別れを告げ、会社を変える第一歩を踏み出すことができるはずです。

自分自身が行動することで周囲が変わり、さらに組織も前向きな変化を遂げる。

そんな得難い経験を通して、人間的にもキャリア的にも大きく成長できるチャンスが目の前にあるのならば、どうか恐れず飛び込んでみてください。

部下の貢献に逃さず感謝・称賛を伝え、成長を劇的にサポート「Unipos(ユニポス)」の詳細はこちら