人事制度とは企業が人材を管理するための仕組み全般のことです。

広く捉えれば働き方に関する仕組みなども含まれますが、近年では「従業員の処遇を決定する仕組み」に絞って「人事制度」という言葉を使うことが多くなっています。

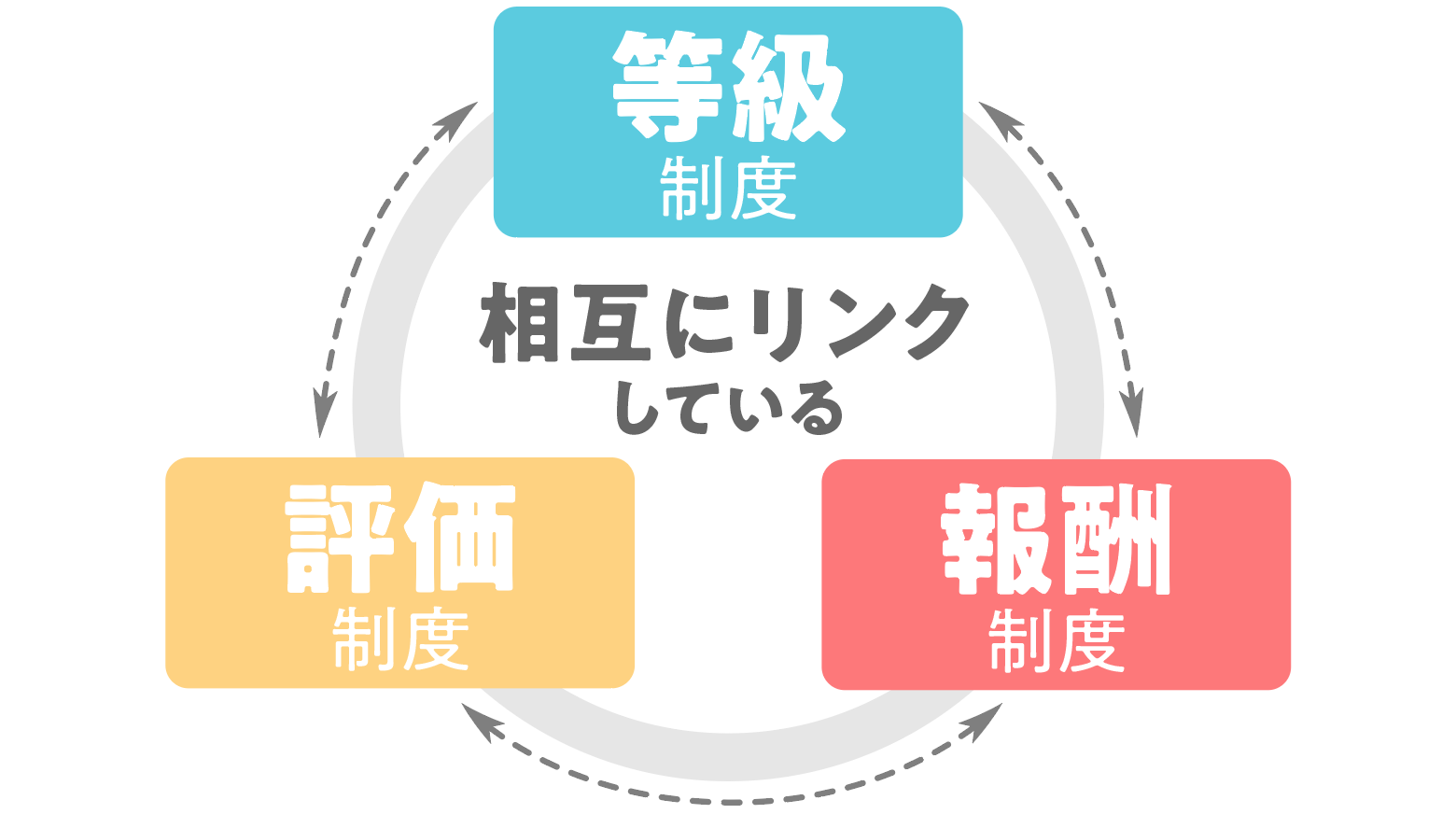

従業員の処遇を決定する仕組みは「①等級制度 ②評価制度 ③報酬制度」の3つの柱から成り立っています。

「人材こそが企業を動かす源」であることは、いうまでもありません。人材の管理を行う人事制度は、企業を成長させる原動力です。人材マネジメントの第一歩は、人事制度を理解するところから始まります。

逆に、人事制度を正しく理解しないまま企業の組織運営に携わることは、自社の持つ人材のポテンシャルを潰すことにもなりかねません。経営者・人事担当者・マネジャー……どんな立場であれ、人事制度への理解は必要不可欠です。

そこで本記事では、改めて押さえておきたい人事制度の基礎知識をスムーズに理解できるよう、図解を交えながらわかりやすく解説。

さらに、現場ですぐに役立つ情報として、

- 現代の人事制度にまつわる問題点

- 新たに注目されている人事制度

- 人事制度を見直すべきタイミング

- 人事制度を改革するときの注意点

…といった内容も盛り込みました。

「初めて人事の仕事に携わる」という方から「会社の人事制度を変えたい」という方まで、本記事を通して人事制度の理解を深めていきましょう。

1. 人事制度は3つの柱から成り立っている

冒頭でもお伝えした通り、人事制度とは「企業が人材を管理する上で基本となる仕組み全般」のことで、等級制度・評価制度・報酬制度の3つの柱から成り立っています。

それぞれ詳しく解説します。

1-1. 等級制度

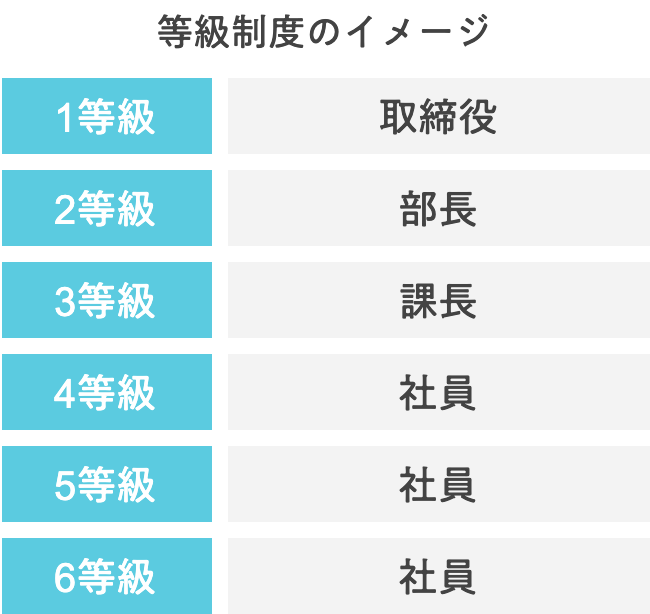

1つめの柱「等級制度」は、能力のレベルや職務内容に従って定められた「等級」に基づいて、従業員の社内での位置付けや給与を決定する制度のことです。

等級制度では、それぞれの等級ごとに、以下のポイントを定めます。

- どのような役割が求められているのか?

- どのように行動してほしいのか?

- どのような能力が必要なのか?

このような等級を設定するメリットは、大きく分けて2つあります。

1つめは、等級制度によって「組織がどんな人材を求めているのか」が明確になるため、社内のキャリアステップの指標となるということです。

「課長とは」「部長とは」「取締役とは」…と定義が明らかになるため、社員はそれを目指して努力することができます。

2つめは、「評価制度」「報酬制度」の設計がしやすくなるということです。

等級制度で定義した役割や能力と現状を比較することで評価が可能になります。また、等級によるランク付けは、報酬の差として反映することができます。

以上から、等級制度は人事制度の中でも、特に重要性が高く「骨子」となる制度といえるでしょう。

1-2. 評価制度

2つめの柱「評価制度」は、その名の通り従業員を“評価”するための制度です。評価の基準が不明瞭では、正当な評価ができません。従業員からの不満も噴出するでしょう。

そこで、評価制度によって以下の点を明確にする必要があります。

- 何をどのように評価するのか?

- いつ評価するのか?

- 誰が評価するのか?

採用している評価制度は、各企業ごとにさまざまなパターンがあります。以下は、評価制度の一例です。

|

評価の名称 |

評価の対象 |

|

能力評価 |

判断力や統率力のように、仕事をする過程で発揮していた能力を評価の対象とする。定性的な評価となるため、曖昧なものになりやすい。 |

|

情意評価 |

積極性や法令順守(コンプライアンス)など、仕事の取り組み姿勢や勤務態度を評価の対象とする。能力と同様に曖昧な評価になりやすい。 |

|

成果評価 |

売上目標の達成度や生産個数のように仕事であげた実績(業績)を評価の対象とする。目標管理制度が用いられることが多い。 |

|

コンピテンシー |

業績に結び付く行動を評価の対象とする。高業績者の職務行動を分析して評価基準が作成される。実際には能力・情意評価とほぼ同じもの。 |

|

バリュー評価 |

会社の経営理念の実践度などを評価対象とする。昇進者を選ぶときの参考情報とされることがある。導入している会社は少ない。 |

出典:労務行政研究所『はじめて人事担当者になったとき知っておくべき、7の基本。8つの主な役割。』労務行政,2017年,P.97

この中で、現在国内で多く採用されているのは「成果評価(業績評価)」です。成果評価を採用している人事制度は「成果主義型」と呼ばれます。

このように評価制度を使って評価した結果は、報酬や人材配置などに反映されます。従業員を評価することによって、その従業員の強み・弱み・改善点などが明確になりますから、成長を促す効果もあります。

1-3. 報酬制度

3つめの柱「報酬制度」は、給与・賞与などの報酬を決めるためのルールです。前述の「等級制度」「評価制度」とリンクしており、等級および評価に基づいて報酬が決まります。

実際の運用例を見てみましょう。

このように、「等級制度」→「評価制度」→「報酬制度」の流れで報酬が決定するのが、一般的な人事制度の仕組みです。

バリューを体現する貢献を見える化する「Unipos(ユニポス)」の詳細はこちら

2. 人事制度の目的と役割

人事制度は、決めなければならないルールが多く、運用には手間がかかります。そこまでの労力をかけて、人事制度を作るのはなぜでしょうか。本章では「人事制度の目的と役割」について見ていきましょう。

2-1. 目的は人的資源を最大限に活かすこと

人事制度の目的を一言でいえば「人的資源を最大限に活かすこと」です。人的資源とは、経営資源の「ヒト・モノ・カネ・情報」のうち、「ヒト」を指す言葉です。

企業のビジョンや目標を実現するためには、人的資源を有効活用することが不可欠です。従業員一人ひとりのパフォーマンスを最大限に引き出し、組織全体の生産性を向上させる必要があります。

そのために、企業はさまざまなマネジメント手法を駆使して、人材管理に取り組んでいます。この人的資源を管理する人的マネジメントの最も基本的なツールが「人事制度」なのです。

もしも企業に人事制度がなかったら、適切な人材管理が難しくなります。資源を管理できていない状況で企業が成長し続けることは不可能でしょう。

このように、人事制度は企業が業績向上を目指すための要(かなめ)の戦略だといえます。

2-2. 役割は人を育てること・やる気を引き出すこと

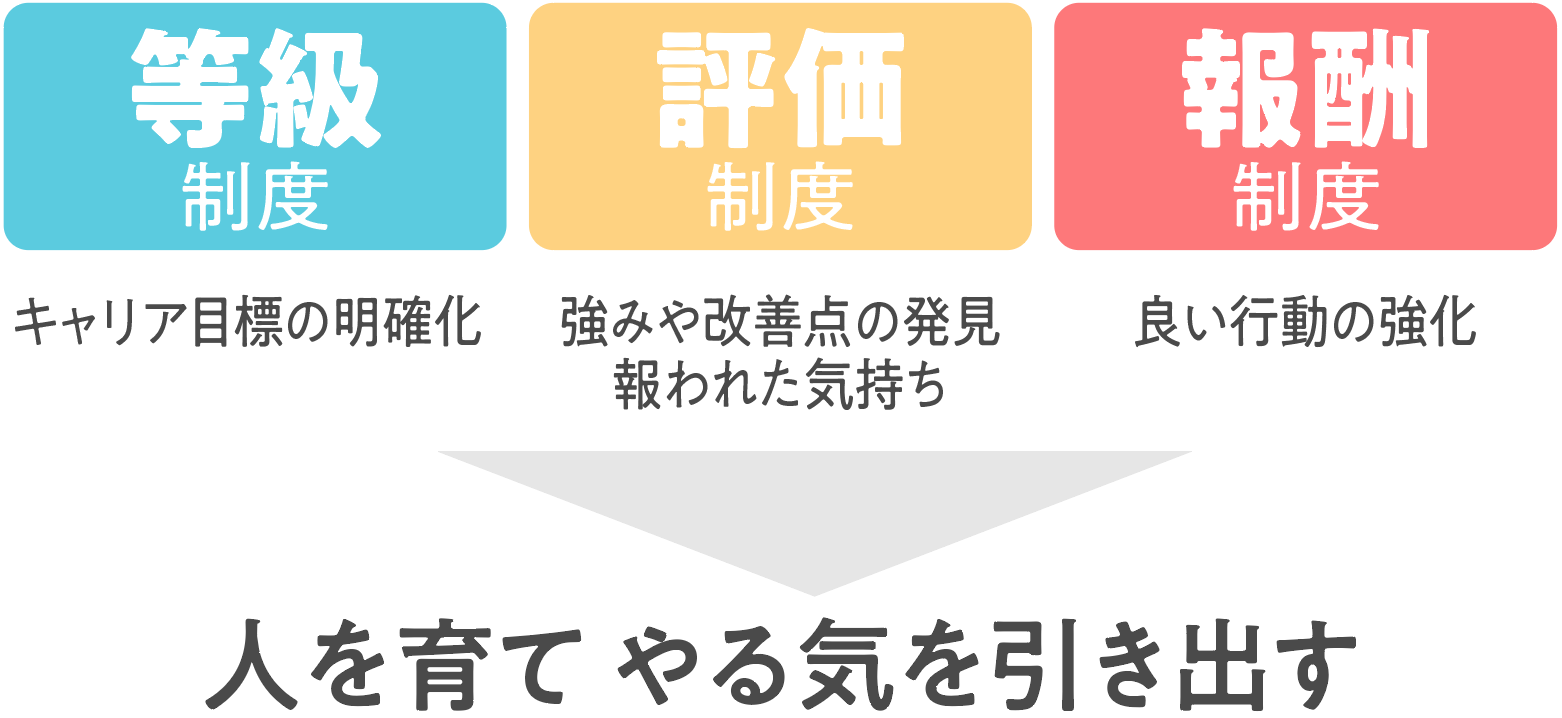

では、人的資源を最大限に活かすために「人事制度が担う役割」とは何でしょうか。端的にいえば「人を育てること・やる気を引き出すこと」です。

前章で見たように、人事制度は「等級・評価・報酬」の3つの柱から成り立っています。

等級制度によってキャリア目標が明確になれば、その目標に向かって努力する意欲が生まれます。

評価制度によって強みや改善点を発見することは、その人材の成長に直結します。自分の行動が認められれば、報われた気持ちになってモチベーションが上がります。

さらに、人には「ある行動をとって何か報酬が得られれば、その行動をとることが多くなる」という特性があります。組織のために一生懸命に働いた結果、適正な報酬を得ることができれば、その行動がさらに強化されていきます。

このように、従業員の成長を促し、やる気を引き出し、結果として組織全体の生産性を向上させていくことが、人事制度の役割となります。

3. 現代の人事制度にまつわる問題点

ここまでに紹介した「等級・評価・報酬」の3つの柱を基軸とする人事制度は、現在、多くの企業で採用され主流となっているものです。

しかし、人事制度には「時代の流れとともに変遷していく」という特徴があります。特に近年は、既存の人事制度に対して、以下の問題点が指摘されることが増えています。

①働き方の多様化への対応

②業務の高度な個別化

③ランク付け評価の限界

ひとつずつ見ていきましょう。

3-1. 働き方の多様化への対応

1つめは「働き方の多様化」に対応ができていないという問題点です。働き方の多様化とは具体的に、次のような例です。

- フレックス

- 時短勤務

- テレワーク

- ダブルワーク・副業

働き方改革の影響で「さまざま就業スタイルで自由に働きたい」と考える従業員が増えています。就業時間も場所も柔軟になっていく傾向は、今後も加速していくでしょう。

一方、従来の人事制度では、このようないわば「各従業員バラバラ」の働き方は想定されていませんでした。働き方の多様化すれば、等級制度・評価制度・報酬制度も多様化させる必要性が出てきます。

そこで、人事制度の見直しを行う企業が増えている現状があります。

3-2. 業務の高度な個別化

2つめは「業務の高度な個別化」という問題です。これは「従業員それぞれが自分にしかできない業務のスキルを磨き、個別に能力を発揮する形」へと変化しているということです。

従来の人事制度では、複数の従業員が同じ業務を行い、経験を重ね技能が熟練するに従って、評価が高くなるよう設計されていました。

ところが、業務の個別化が進むと、「誰が・どのような指標で業務を評価すれば良いのか?」という点で、難易度が上がります。つまり、一律の評価基準では適切な評価ができなくなり、評価も個別化していく必要性が出てくるのです。

これに伴い一部の企業では、人事制度自体を個別化させる傾向も見られます。

3-3. 成果主義型の人事制度の限界

3つめの問題点は「成果主義型の人事制度の限界」です。

現代の日本では、多くの企業で成果主義型の人事制度が導入されています。「目標を設定し、目標達成を目指して業務を行い、年度末などに評価を行う」という体制です。

これは1990年代に欧米から日本へ入ってきた人事制度ですが、いま欧米では成果主義的な人事制度を廃止する動きが見られています。例えば、年度目標設定の廃止、ランク付けの廃止、期末フィードバックの廃止などに踏み切る企業が出ているのです。

これには、成果主義型の人事制度の成熟に伴い、その問題点が明らかになってきたという背景があります。例えば、次のようなものです。

<成果主義型の問題点>

- 従業員が個人主義に走りチームワークが低下する

- 個人の個性的な能力が尊重されにくい

- 評価サイクルに時間がかかりビジネス展開のスピードが低下する

- 失敗回避の心理が働きイノベーションが起きない

そこで「実は、成果主義型によって、組織の生産性が落ちているのではないか?」と疑念を抱いた企業が、成果主義型以外の人事制度へのチャレンジを始めています。

成果だけではなく、日々の工夫や挑戦を見える化する「Unipos(ユニポス)」の詳細はこちら

4. 新たに注目されている人事制度

前章では、現代の人事制度に生まれている問題意識をご紹介しました。本章では、それらの問題の解決を目指して、新たに生まれている人事制度についてご紹介しましょう。

2020年代以降の人事制度のトレンドの中でも特に注目度高い「ノーレイティング」と「360度評価」の2つをご紹介します。

4-1. ノーレイティング

「ノーレイティング(No Rating)」とは、ランク付けをしない人事評価制度です。

「ランク付けしない」と聞くと、役職(部長、マネジャーなど)のないフラットな組織をイメージする方もいるかもしれませんが、ここでいうレイティングとは役職のことではありません。

等級制度の項目でご紹介した「1等級、2等級、3等級…」の部分が廃止されるのが、ノーレイティングの特徴です。

海外では、従業員ごとに「A、B、C、D…」や「M1、M2、M3…」のように等級(レイティング)を分けていることが多いのですが、それらを廃止するのが「ノーレイティング」の人事制度です。

ノーレイティングを採用している有名な企業はGE(ゼネラル・エレクトリック)です。もともとは「9ブロック」という厳しいレイティング制度を採用していたGEが、一転ノーレイティングに踏み切ったことで、話題になりました。

※さらに詳しくGEの事例について知りたい方は「人事制度2020年代の最新トレンド傾向と事例3社に学ぶ取り入れ方」も併せてご覧ください。

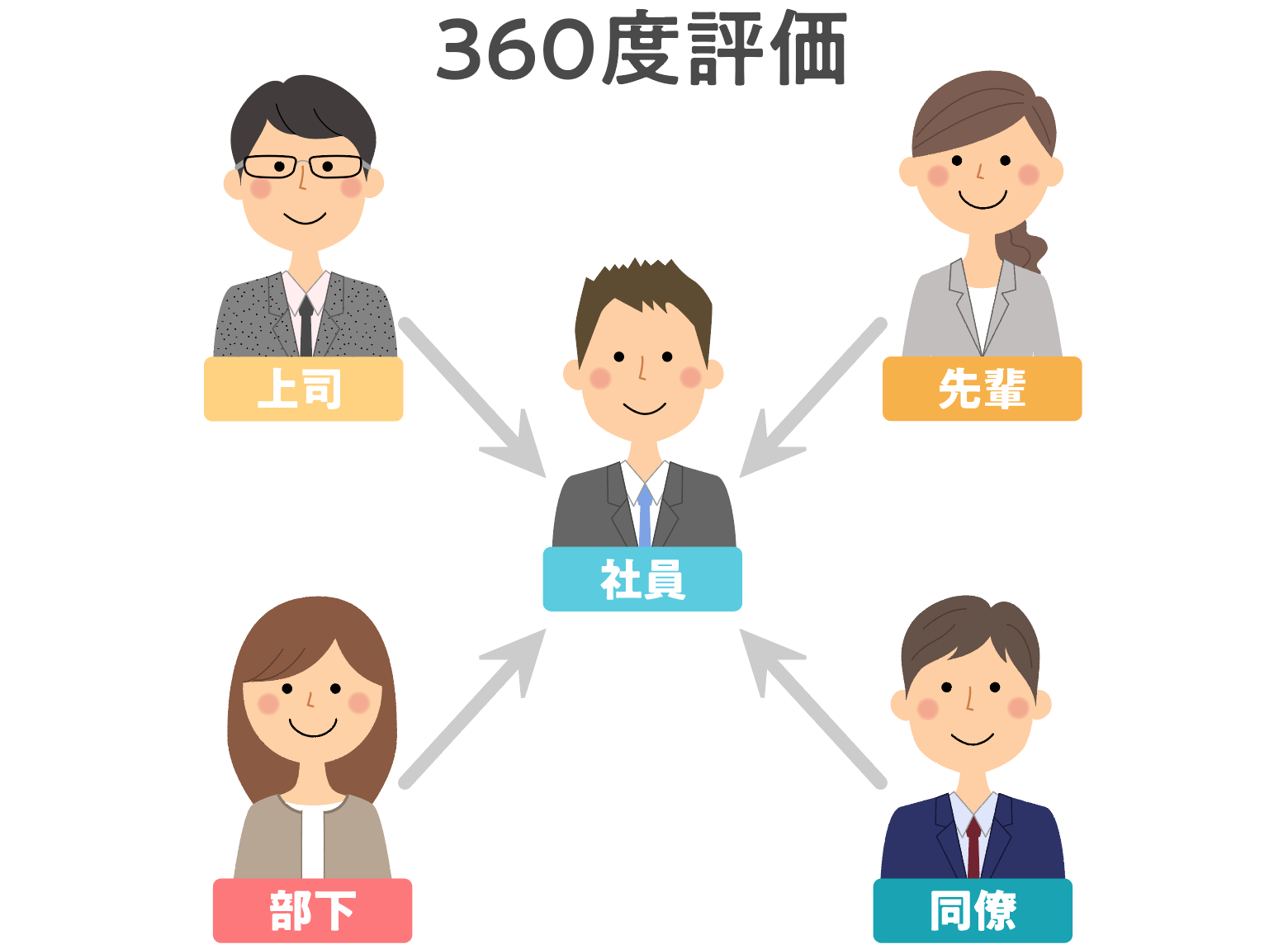

4-2. 360度評価

一般的な評価制度では、評価を行う評価者は「上司」になります。

しかし「360度評価」では、上司以外の同僚・先輩・後輩・部下も、評価者になります。

上司から見える部分だけでなく、多面的に評価できるのが360度評価の強みです。働き方の多様化に対応して、評価の多様化を図りたいときに有用な方法として、注目されています。

※さらに詳しく人事制度のトレンドについて知りたい方は「人事制度2020年代の最新トレンド傾向と事例3社に学ぶ取り入れ方」も併せてご覧ください。

5. 人事制度を見直すべき3つのタイミング

「うちの会社の人事制度も、見直した方が良いのかな?」そんな風に迷うこともあるかもしれません。人事制度を見直すには、適したタイミングがあります。

本章では、人事制度の見直しをすべき3つのタイミングについて解説していきます。

5-1. 企業を成長させたいとき

前述の通り、人事制度は企業が業績向上を目指すための要(かなめ)の戦略です。逆にいえば、人事制度に問題のある企業が、大きな成長を遂げることはできません。

実際、成功企業の経営者のインタビューなどで、「急成長のきっかけとなった施策」として人事制度の改革が挙げられることも多くあります。

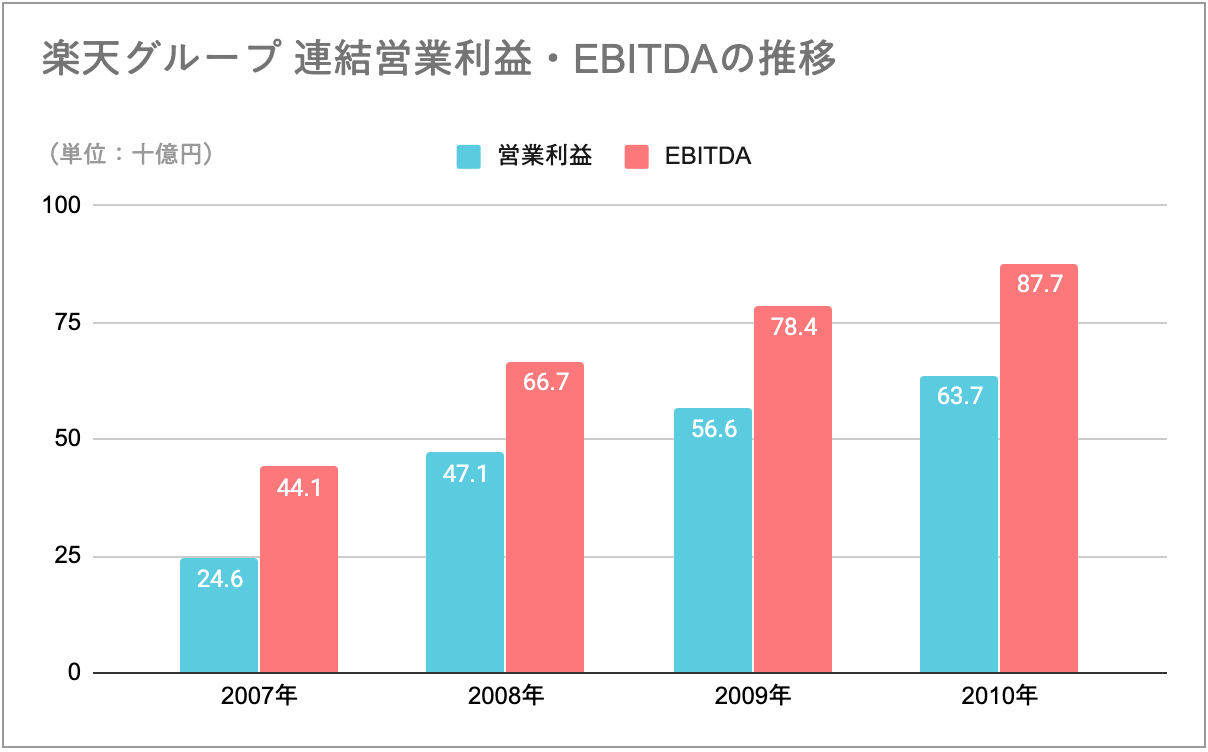

例えば、以下は2007年〜2010年の楽天株式会社の連結営業利益・EBITDAの推移です。

出典:2010年度通期及び第4四半期 決算説明会 - 楽天株式会社

右肩上がりの成長を続けていますが、楽天では2007年に新しい人事制度を導入しています。

特筆すべきは2007年の時点ですでに成果主義型の人事制度では「成果至上主義」に陥る危険性を認知し、中長期にわたって継続的に利益を出すためのプロセス(過程)重視の制度へ方向転換していることです。(参考:楽天株式会社:“成長したい人が成長できる”人事制度とは?)

このように、今後を見据えながら「成長のために必要な人事制度とは何か?」と問いながら変革していくことが、企業の継続的な成長につながっていきます。

5-2. 組織が拡大したとき(従業員数が増えたとき)

一方、業績向上や採用強化によって組織が拡大したタイミングでも、人事制度の見直しが必要になります。

というのも、「社員数が10人のときにうまくいっていた人事制度が、社員数が100人になってもうまくいく」ことは稀で、会社のサイズに合わせて人事制度も着替えていく必要があります。

一気に従業員数が増えるタイミングがあるなら、その先に起こり得る課題を先読みして、人事からできることを行っていきましょう。

- 海外スタッフの増加

- 若手社員の増加

- 女性社員の増加

など、従業員のバランスに変化が起きるときには、特に注意が必要です。今までの人事制度の「穴」を探すつもりで、十分に機能しないと予測される部分を補強していきます。

5-3. 社会環境が変化したとき

最後に、社内環境に変化は見られなくても「社会環境が変化したとき」には、人事制度の見直しを検討しましょう。

実際、2020年前後から人事制度の見直しを行う企業が増えています。これは2019年から始まった「働き方改革」の影響です。

社会環境が変化すると、従業員の意識も変わります。既存の人事制度に対して不満が多くなったり離職者が増えたりと、直接的な悪影響が出ることも珍しくありません。

さらに、採用過程で競合企業に競り負けてしまい、優秀な人材確保が難しくなることもあります。このようなケースでは、早めに人事制度を見直して、社会に適合させていく必要があります。

以上、人事制度を見直すべきタイミングについて解説しましたが、「見直しに着手したい」という方は次の章をご覧ください。

バリューを体現した貢献にインセンティブを付与できる「Unipos(ユニポス)」の詳細はこちら

6. 人事制度の見直し・改革・構築 4つのステップ

本章では「人事制度の見直し・改革・構築 4つのステップ」の概要をご紹介します。

6-1. ステップ①現状を把握する

1つめのステップは「現状を把握する」ことです。

- 管理職・マネジャー陣へのヒアリング

- 従業員のアンケート

- 離職率

- 生産性

- 業績との相関

これらの情報を収集して、現状を把握しましょう。

解決すべき課題はどこにあるのか、明確に洗い出してから、人事制度の見直しに着手することが大切です。

6-2. ステップ②人事制度の基本戦略を立てる

2つめのステップは「人事制度の基本戦略を立てる」ことです。

人事制度の設計に携わる上で重要な視点がひとつあります。それは「企業の経営方針を具体的な戦略として展開したものが人事制度である」ということです。

- 経営理念、ビジョン

- 達成したい目標

- 将来的に目指したい組織の形

これらを明確にしながら、どのような戦略で人材マネジメントを行っていくのかを練りましょう。その戦略を制度として表現したものが「人事制度」となります。

6-3. ステップ③等級・評価・報酬制度を策定する

3つめのステップは「等級・評価・報酬制度を策定する」ことです。この3つの制度は、相互にリンクしており影響し合っています。

3つのバランスを取りながら、矛盾が生じないように設計していくことが大切です。

6-4. ステップ④規定化し法的チェックを行う

4つめのステップは「規定化し法的チェックを行う」ことです。

人事制度を機能させるためには、規定として明文化し、社内に開示する必要があります。適切な情報開示が、従業員の人事制度への満足度を高めることを知っておきましょう。

明文化したら、法律面のチェックを専門家に依頼することも忘れないようにしてください。

※本記事では概要のみご紹介しましたが、さらに詳しく人事制度の設計について知りたい方は「人事制度を設計する手順とは?会社を成長させる戦略的やり方と注意点」 も併せてご覧ください。

7. 人事制度の改革を行う際の注意点

人事制度の改革を行うとき、失敗しないためにはどんな点に注意したら良いのでしょうか。本章では「人事制度の改革を行う際の注意点」を2つ、ご紹介します。

7-1. 安易に流行に乗るのは危険

失敗例として多いのが「トレンドの人事制度を導入してみたが、自社には合わなかった」というケースです。

本記事でもご紹介したように、社会情勢を意識しながら時代に合わせた人事制度へ改良していく姿勢は大切です。しかしながら、根拠なく安易に流行に乗ったり新しいトレンドを取り入れたりするのは、危険が伴います。

新たな制度には魅力もありますが、一方で、まだ見えていないリスクもあるのです。人事制度の改革は、従業員の生活に大きく影響しますので、慎重に行いましょう。

リスクをできるだけ軽減しつつ新しい刺激を組織にもたらしたいのであれば、「既存の制度はそのままに、新たな制度を追加導入する」という方法もあります。

例えば、従業員同士で少額の報酬を贈り合える「ピアボーナス」は、組織に新たな刺激を与えてくれます。

※ピアボーナスについて詳しく知りたい方は「Unipos (ユニポス)」のページをご覧ください。

7-2. 従業員の公平感と納得感を重視する

2つめの注意点は「従業員の公平感と納得感を重視する」ことです。これは人事制度のすべての面で重要な視点となります。

「自分だけ昇級できないのは不公平だ」

「評価の結果に納得ができない」

「同僚だけ給料が高いのは納得できない」

こういった人事制度に対する不満が組織内に蔓延すると、職場の雰囲気は悪化して、組織全体の生産性を引き下げてしまいます。

- すべての従業員にとって公平な制度になっているだろうか?

- すべての従業員が納得できる制度になっているだろうか?

そんな問いかけを繰り返し行うことが、従業員のモチベーションを向上させる優れた人事制度へとつながっていきます。

8. 人事制度の基本を学び直せる3冊の本

最後に「さらに人事制度について学びたい」という方のために、基本を学び直す上でおすすめの本を3冊、ご紹介します。

8-1. 『中小企業の「人事・賃金制度」はじめに読む本』

出典:Amazon

1冊目は堀之内克彦著『中小企業の「人事・賃金制度」はじめに読む本』です。

中小企業向けに書かれた本で、「総図解」の表記通り、わかりやすい図表がふんだんに盛り込まれているのが特徴です。

短時間でざっくりと全体像を把握したい、人事制度の初心者の方におすすめです。

8-2. 『はじめて人事担当者になったとき知っておくべき、7の基本。8つの主な役割。』

出典:Amazon

2冊目は労務行政研究所編『はじめて人事担当者になったとき知っておくべき、7の基本。8つの主な役割。』です。

「すべての人事担当者の入門書」という位置付けの本で、人事の基本から雇用管理、人材育成に至るまで、基礎知識が体系的にまとめられています。

人事制度については以下の項目で解説されています。

- 人事制度の全体像

- 人事制度の運用

- 人事制度の体系

- 等級制度の概要

- 昇格・昇進管理

- 評価制度の概要

- 評価制度の運用

より詳しく人事制度について学びたい人におすすめです。

8-3. 『「人事・労務」の実務がまるごとわかる本』

出典:Amazon

3冊目は『「人事・労務」の実務がまるごとわかる本』です。

初心者から人事のベテランまでを対象とした実践本で、人事・労務に関わる知識が詰まっています。

人事制度のみならず、人事の仕事を総合的に学びたい人におすすめの本です。

9. まとめ

人事制度とは、企業が人材を管理するための仕組みで、次の3つの柱から成り立っています。

人事制度の目的は人的資源を最大限に活かすこと、役割は人を育て、やる気を引き出すことです。

今日の人事制度には、以下のような問題点が指摘されています。

①働き方の多様化への対応

②業務の高度な個別化

③成果主義型の人事制度の限界

新たに注目されている人事制度として、「ノーレイティング」や「360度評価評価」があります。

人事制度は、以下のタイミングで見直すと良いでしょう。

①企業を成長させたいとき

②組織が拡大したとき(従業員数が増えたとき)

③社会環境が変化したとき

人事制度の見直し・改革・構築は、次の4ステップで行います。

ステップ①現状を把握する

ステップ②人事制度の基本構想を策定する

ステップ③等級・評価・報酬制度を策定する

ステップ④規定化し法的チェックを行う

人事制度の改革を行う際には、以下の2点に注意してください。

①安易に流行に乗るのは危険

②従業員の公平感と納得感を重視する

人事制度は、組織のかなめとなる重要な制度です。

基本の知識を身に付けたら、ぜひ「より良くするためには、どうすれば良いのか?」という視点で、自社の制度と向き合ってみてください。それが、会社の成長の原動力となるはずです。

成果だけではなく日々の貢献を見える化することで従業員のモチベーションを高める「Unipos(ユニポス)」の詳細はこちら