「最近、人事制度に新たなトレンドが訪れている」と感じている方は、多いのではないでしょうか。実際その通りで、2020年代の人事制度は新たな動きを見せています。

さっそくですが「トレンド傾向の特徴」からご紹介しましょう。

詳しくは本文で解説しますが、大きな流れとして、1990年代に主流だった「成果主義型」から「役割主義型」の人事制度へ変更する企業が増加しています。これに伴い、人事評価の手法や等級制度のあり方にも、変化が訪れているのです。

優秀な人材を確保するために「トレンドを意識した人事制度が強力な武器になる」ことは、いうまでもありません。そこで本記事では「人事制度の最新トレンド」をテーマに、以下の情報をわかりやすくまとめました。

- 2020年の最新のトレンド傾向の特徴とは?

- トレンド人事制度の最新手法5つ

- 新しい人事制度を導入した企業事例

- トレンド人事制度のメリットとデメリット

- 取り入れる上で注意したい点

「人事制度のトレンドは今どうなっているのか」を理解した上で、自社に最適なトレンドの取り入れ方がわかる内容になっています。時流をつかむ最新情報をチェックしていきましょう。

1. 最新トレンド傾向の特徴とは?

冒頭で、人事制度のトレンドには、

①役割主義型

②行動評価

③リアルタイム評価

④ランク付けの廃止

⑤評価の見える化

…の5つのポイントが見られることをご紹介しました。本章ではひとつずつ詳しく見ていきましょう。

1-1. 人事制度は役割主義型へ変遷

まず押さえておきたいのが、人事制度は1970年代〜2000年代にかけて【年功→職能→成果→役割主義型】へと変遷している点です。

それぞれの特徴は、以下の通りです。

<人事制度の種類別の特徴>

|

年代 |

人事制度 |

特徴 |

|

1970年代 |

年功主義型 |

終身雇用が基本で勤続年数・年功によって処遇が良くなる |

|

1980年代 |

職能主義型 |

資格の有無などの職能の査定反映が拡大、給与体系は年功序列が主流 |

|

1990年代 |

成果主義型 |

成果重視の評価制度、雇用は流動化し転職が一般化 |

|

2000年代以降 |

役割主義型 |

役割や行動をさまざまな視点から評価し価値に見合った報酬を付与 |

1970年代は「終身雇用・年功序列」が一般的でした。この時代、従業員の個性は重視されていません。「従業員全体がムラなく一様に管理されていること」が重要でした。

1980年代・1990年代は、社会が個性重視へと変化。人事制度も「職能」「成果」など、個人が持つ能力や成果にフォーカスし始めます。「年功序列の人事制度が崩壊、成果主義へ」と世間でも話題になりました。

多くの企業が成果主義型の人事制度を採用し業績を向上させましたが、2000年代になると「成果主義型の問題点」も明らかになってきました。

<成果主義型の問題点>

・短期的な個人成績を追求する傾向が強まる

・チームワークが弱くなりやすい

・離職率が高くなることがある

・(職種によっては)成果の定義が難しい

・従業員のメンタルヘルスに悪影響を与える可能性がある

そこで、これらの問題を解決し組織の生産性を高める人事制度として台頭しているのが「役割主義型」。従業員の「役割に基づく行動」をさまざまな視点から評価し、その評価結果に見合った報酬を付与する制度です。

「成果主義型」が「成果」を重視するのに対し、「役割主義型」では「役割」を重視します。

<成果と役割の違い>

|

成果 |

従業員が業務に取り組むことによって残した結果 |

|

役割 |

従業員にしてほしい行動を示したもの |

これに伴い、評価基準も「行動」にフォーカスする形に変わっていきます。詳しくは次項で解説しましょう。

1-2.評価基準は行動にフォーカス

役割主義型の人事制度では、評価基準は「行動」にフォーカスします。簡単にいえば「どんな行動をしたのか」が評価されるのです。

従来の人事制度で評価対象となっていたのは、以下の要素でした。

- 勤続年数

- その人自身が持つ能力、資格

- 成果

役割主義型の人事制度では、これらの要素よりも「行動」が重視されるのが特徴です。

具体的な評価手法には、企業の価値観に合った行動を評価する「バリュー評価」や、部下や同僚からも行動を評価してもらう「360度評価」が挙げられます。

詳しくは次章の「2. トレンド人事制度として注目を集める7つの最新手法」にて解説しますので、そちらも併せてご覧ください。

1-3. 期間を区切らずリアルタイムに評価

評価期間がどんどん短期的になり、リアルタイム化しているという特徴も見られます。

1990年代に主流だった成果主義型での評価には、「成果を計測する期間」が必要です。そのため、評価は1年ごとに行うのが一般的でした。

一方、役割主義型では「行動」を評価するので、成果を計測する期間は必要ありません。リアルタイムに、その場その場の行動を評価していく仕組みを取り入れる企業が増えています。

例えば「パフォーマンス・デベロップメント」が、その具体的な手法にあたります。こちらも詳しくは次章でご紹介しましょう。

1-4.ランク付けを廃止するノーレイティング

人事制度が役割主義型へと移行するのとともに、世界的に「ランク付け」を廃止する動きが出ていることも、トレンド傾向としては見逃せません。ランク付けを行わない人事制度のことを「ノーレイティング」といいます。

ここでいう「ランク」とは、等級制度の「等級」部分にあたります。

従業員をランク付けして、ランクごとに処遇を変える人事制度は、長年ごく一般的なものでした。例えば、海外で有名なランク付け制度に、GE(ゼネラルエレクトリック)の「9ブロック」があります。

9マスの中に従業員をプロットし、1年ごとに下位1割(ボトム10%)は退職か配置換え——という厳しさがGEの好業績を支えていると注目の的に。多くの企業がGEに追随し、9ブロックを自社の人事制度に取り入れました。

ところが、GEは9ブロックを廃止。ノーレイティングの人事制度へ変更しました。この背景のひとつとして、近年「心理的安全性」という概念が見いだされたことが挙げられます。

心理的安全性とは、組織の中で従業員が気兼ねなく自分の意見や気持ちを発信できるかの指標です。Googleが「効果的なチームを作るためには心理的安全性が最も重要である」と結論づけたことで広く知られるようになりました。

今では、厳しすぎる評価制度は心理的安全性を損ない、組織の生産性を低下させるリスクがあると考えられています。心理的安全性に配慮した人事制度は、新たなトレンドといえるでしょう。

※さらに詳しく心理的安全性について知りたい方は「心理的安全性とは?意見が言い合えるチーム作りの新概念を徹底解説」 も併せてご覧ください。

1-5. 評価を見える化してオープンに運用

最後にご紹介するのは「評価の見える化」です。評価基準や評価結果を公開するオープンな人事評価制度を「公開型評価(オープン主義評価)」と呼びますが、公開型評価を採用する企業が増えています。

1990年代までは「評価基準や評価結果は、すべてを公開する必要はない」という考えが主流。「評価の実体はベールに包まれている」という企業が、多数存在しました。

しかし現在では、「評価制度はオープンにした方が従業員の納得感が醸成しやすく、モチベーション向上や成長意欲の促進に寄与する」という考え方に変わってきています。

以上が、2020年代の人事制度トレンド傾向です。気になる「これが実践レベルではどう運用されているの?」という点については、次章で見ていくことにしましょう。

2. トレンド人事制度として注目を集める5つの最新手法

前章では、最新トレンドの全体的な傾向を大まかに捉えました。本章ではさらに掘り下げて、「トレンドを反映した具体的な制度」を解説します。

ご紹介するのは、こちら5つの制度です。

①バリュー評価

②360度評価

③パフォーマンス・デベロップメント(PD)

④チェックイン(Check-in)

⑤ピアボーナス

2-1. バリュー評価

「バリュー評価」は、“行動”にフォーカスした評価制度の一種。「その企業のバリュー(価値観)に合った行動をしているかどうか」が評価されます。

つまり、「企業理念に基づいて定められた行動規範に則る行動」が評価対象になるのです。実際の運用例を見てみましょう。

たとえ大きな成果を上げていても、バリューに則った行動がなければ高い評価が得られないのが特徴です。

バリュー評価のメリットは、組織全体の足並みをそろえやすいこと。「企業の目指す方向性と合致した行動での貢献」に評価を絞るところが、バリュー評価のポイントです。

つまり、企業の目指す方向性へ従業員を導きやすく、組織力の強化に効果的な制度といえます。

逆にデメリットとして挙げられるのが「評価の難しさ」。成果主義のように数字で明確にわかる指標がないため、工夫が必要です。これを解決するために、多面的な評価手法が開発されています。次項でご紹介しましょう。

2-2. 360度評価

バリュー評価のような「多面的な評価」が要される制度とともに増えているのが「360度評価」。評価を直属の上司以外の従業員(同僚や部下)も行う評価制度です。

従来の人事制度では「上司(評価者)」が1人で、部下の社員を評価するのが一般的でした。

一方「360度評価」では、上司以外の同僚・先輩・後輩・部下も評価者となり、さまざまな視点からの多角的な評価を可能にします。

上司から見える部分だけでなく、まさに360度の方向から従業員を評価できるのが、360度評価の強みです。

この360度評価がトレンドとなっている背景には、2つのポイントがあります。

1つめのポイントは、前項で紹介した「バリュー評価」のような“行動”を評価対象とする制度と相性が良いこと。行動評価制度とともに、360度評価を導入する企業が増加しています。

2つめのポイントは、企業のコンプライアンス意識の高まりです。パワハラ・セクハラをはじめとする職場のハラスメントを防止する意義でも、360度評価の有用性が注目されています。

360度評価なら、従来の上司視点での評価では死角となっていた「部下や同僚に対する行動」まで評価対象とすることが可能。健全な職場づくりの一助となるのです。

2-3. パフォーマンス・デベロップメント(PD)

次に、行動評価をリアルタイムに行う人事制度「パフォーマンス・デベロップメント(PD)」をご紹介しましょう。GEや日本マイクロソフトが導入していることが知られています。

まず「Performance Development(=パフォーマンスをデベロップメントする)」という名称から理解すると、本質がつかみやすくなります。

従来の人事制度ではよく使われていたのは「Management(マネジメントする)」という言葉です。

マネジメントには「管理・考課・評価」というニュアンスがありますが、デベロップメントにはありません。「開発・成長・発展」を目的とした制度なのです。

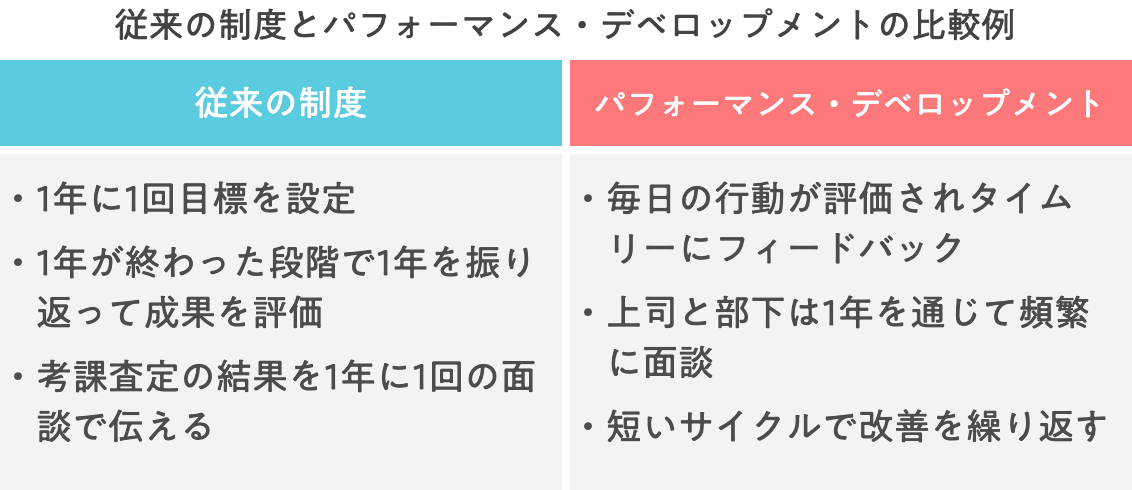

具体的には「パフォーマンスを高めるための行動」を促していくので、行動評価制度の一種といえます。細かな運用方法は企業によって異なりますが、共通の特徴は以下の通りです。

従来の制度との違いを比べてみましょう。

パフォーマンス・デベロップメントのメリットは、大きく分けて2つ挙げられます。

①短いサイクルで【評価→改善→評価…】を繰り返すため、事業のスピード・従業員の成長速度の両方が向上する

②従業員の考課査定に対するストレスが緩和し、パフォーマンスが向上する

一方デメリットは、まだ新しい制度のため、はっきり明らかになっていません。パフォーマンス・デベロップメントに切り替える企業が世界中で増えていることから、現時点では「メリットが大きい」と判断する経営者が多いことがうかがえます。

実際にパフォーマンス・デベロップメントを導入している企業事例は、この後「3. 新しい人事制度を導入した先進3社の企業事例」の章でご紹介します。

2-4.チェックイン(Check-in)

パフォーマンス・デベロップメントと似ている制度に「チェックイン」があります。チェックインはIllustrator・Photoshopなどを手がけるアドビシステムズが導入している人事制度です。

その狙いは、マネジャーと従業員による継続的な面談を通じて強固なリレーションシップを築き、従業員一人ひとりの成長を促進することです。

1年に1度の評価制度の廃止や、上司・部下の頻繁な面談など、パフォーマンス・デベロップメントと共通する面があります。

違いを挙げるとすれば、チェックインの方がより「上司と部下の関係性の強化」に重点を置いており、面談で話すべき内容も定められています。

<面談で話されるトピック>

①期待(Expectations)

②フィードバック(Feedback)

③キャリア開発(Development)

詳しくは「3. 新しい人事制度を導入した先進3社の企業事例」にてご紹介しますので、そちらも併せてご覧ください。

2-5. ピアボーナス

最後に「従業員1人ひとりの貢献を見える化する」ピアボーナスⓇをご紹介します。

「評価を見える化してオープンに運用」する動きがあることは前述の通りですが、ピアボーナスはその流れを汲んだ制度になります。

ピアボーナスとは、全従業員が見られるオープンな場で、従業員同士が感謝・称賛のメッセージと少額のインセンティブを添えて送り合う仕組みのことです。その多くはweb上で運用されているので、伝えたいと思った時にすぐに、ピアボーナスを送ることができます。

つまり、互いの日々の仕事に対してリ、アルタイムにポジティブフィードバックを送り合えるということです。

オープンな場で日々の感謝を伝え合うことで、送った側・送られた側以外のメンバーも

「こんなことがあったのか!」「〇〇さんはすごいな」と、それまで知らなかった仲間の貢献やがんばりを知ることができ、仕事への前向きな気持ちが高まります。

ピアボーナスはその多くがwebサービス化されており、日本初のものとしては「Unipos(ユニポス)」があります。

成果だけでなくそのプロセスにも光を当て評価したい、互いに認め合い切磋琢磨し合う称賛文化をつくりたい、リアルタイムなポジティブフィードバックで部下の成長を促したいなど、企業ごとに様々な目的で導入されています。

┗参考:「心理的安全性を高め挑戦し続ける組織へ。Uniposを活用したトヨタ自動車TC第2車両開発部の取り組み」

3. 新しい人事制度を導入した先進3社の企業事例

ここまで、人事制度のトレンド傾向と具体的な制度をご紹介してきました。なんとなくイメージはつかめてきたでしょうか。

本章では、企業事例を通じて、現場での運用方法を見ていきましょう。ご紹介する企業は次の3社です。

①アドビシステムズ

②ゼネラル・エレクトリック

③メルカリ

3-1. アドビシステムズ

出典:Adobe

出典:Adobe

まず「チェックイン」の項で簡単にご紹介した、アドビシステムズ株式会社(以下アドビ)の事例からご紹介します。

従来のアドビでは、年間目標の達成状況によって評価を行う仕組みを導入していました。

しかし、評価を行うマネジャーに膨大な負担がかかる一方、従業員のモチベーションは低下。年に1度のパフォーマンスレビュー(評価結果をフィードバックする面談)の直後に、離職者が増えるという状況にありました。

そこで新たに導入された人事制度が「チェックイン」です。原点には「評価の目的は、従業員をランクづけして報酬を決定することではなく、それぞれのパフォーマンスを最大化すること」という考えがありました。

そのためには「1年に1回のフィードバックでは不十分」と考えたアドビ。年間を通じた上司と部下の頻繁なコミュニケーションで、部下の成長を支援する体制へと、大きく方針転換したのです。

新たな制度の主軸となるのは、「チェックイン」と呼ばれる面談です。チェックインとは上司と部下が1対1で対話する場を指す言葉。

チェックインは最低でも3ヶ月に1回以上行うことが推奨され、チェックインで話すトピックは下記の通り定められています。

出典:SELECK

出典:SELECK

チェックインを導入した結果、従業員の満足度や離職率は改善し、株価も3倍に上昇しているとのこと。

従業員アンケートの結果も、「アドビを働きがいのある会社として勧められる」と回答した社員が10%増え、「上司からのフィードバックが役立つものである」と回答した社員も、同じく10%増加しています。

離職率も大幅に減り、導入から5年を迎えた今では、株価が当初の3倍に上昇するなど、順調に成長しています。

出典:SELECK

アドビが人事制度の改革プロジェクトに着手したのは2012年。収益は2011年〜2014年頃までほぼ横ばいで推移していましたが、2015年以降は著しく伸長。2019年度の収益は過去最高となる111億7,000万ドルに達し、前年比24%増となっています。

この快進撃の裏には、「チェックイン」という新たな人事制度導入があったのです。

参考:『Works 138』リクルートワークス研究所,2016年

3-2. ゼネラル・エレクトリック

出典:GE.com Japan

出典:GE.com Japan

次にご紹介するのは、ゼネラル・エレクトリック(以下GE)です。かつて「9ブロック」という厳しいランク付け制度を導入していたことは、前述の通りです。

9ブロックをやめて「パフォーマンス・デベロップメント(PD)」の人事制度へ大きく舵を切ったことについて、GEの人事担当者は以下のように語っています。

9ブロックをやめて「パフォーマンス・デベロップメント(PD)」の人事制度へ大きく舵を切ったことについて、GEの人事担当者は以下のように語っています。

「上司と部下のコミュニケーション量を増やし、頻度を高める仕組みを導入した」と、GEヘルスケアのアジアパシフィック人事本部長、工藤司氏は説明する。「従来の仕組みでは、部下と前年の振り返りをし、レーティングを決定するまでの1月から3月の間は上司と部下の対話量はぐんと増えるのですが、そのほかの時期には減る。これを平準化し、年中、オンタイムでコミュニケーションを取るほうが明らかに社員を成長させると考えました」

出典:『Works 138』リクルートワークス研究所,2016年,P.18

「年中、オンタイムでコミュニケーションを取る」ための仕組みとして軸となるのが「タッチポイント」と「インサイト」です。

タッチポイントは、前項でご紹介したアドビの「チェックイン」にあたるもので、おおむね月に1度、上司と部下の1対1の面談が行われます。

タッチポイントで話されるトピックは、会社やチームとして優先すべき課題、進捗状況、今後のキャリアなどです。

さらに特徴的なのが「インサイト(気付き)」と呼ばれる360度・オンタイムのフィードバック。上司や部下、同僚など周囲の誰もが、誰に対してもタイムリーに、そして気軽にフィードバックを行います。

このインサイトの交換が行われるのは口頭ではありません。GEではパフォーマンス・デベロップメント用のツールを導入しており、インサイトはスマホやパソコンで使える専用アプリでやり取りされるのです。

イメージとしては、LINEやTwitterのコミュニケーションのようなフランクさで、日々フィードバックが積み重ねられています。

このような新たな人事制度が導入された結果、GEでは社員が失敗に対して前向きな姿勢を持つようになり、社員の能力とモチベーションが引き出されるようになりました。

アドビと同じくGEにも見られるのが、「従業員の成長を最大化しパフォーマンスを向上させるために、そもそも必要なこととは?」と原点に立ち返る姿勢です。

既存の枠を取っ払い、「そもそも論」として人材制度の存在意義から見直す姿勢こそ、参考にすべき点なのかもしれません。

参考:『Works 138』リクルートワークス研究所,2016年

3-3. メルカリ

出典:メルカリ

出典:メルカリ

ここまで外資系企業2社を取り上げましたが、国内企業の中にも、トレンドの人事制度を取り入れている企業が増えてきました。

例えば、2013年創業の株式会社メルカリでは、3ヶ月に1度という短期スパンで「OKR評価」と「バリュー評価」の2軸を用いて評価を行っています。

以下はメルカリ人事担当者のインタビュー記事からの引用です。

石黒さん:私たちは「OKR(Objective and Key Results)」と「バリュー」という2つを用いた人事評価を行っています。

「OKR」は、シリコンバレーのIT企業などで用いられている手法で、全社の目標(Objective)に従って、それを実現するために達成すべき結果(Key Results)を各組織・各個人で設定するというもの。「バリュー」は、メルカリが大切にする3つの行動指針「Go Bold」「All for One」「Be Professional」が実践できたかを評価するものです。

一般的な言い方をすると、定量評価と定性評価の2軸だと捉えていただければわかりやすいかと思います。メルカリでは、この2つをもとに、3ヶ月に1度のタイミングで振り返り、見直していくことを繰り返していますね。(中略)

OKRは成果主義型の人事制度における目標管理制度の一種です。メルカリでは、OKRとバリュー評価を共存させることで、多面的な評価を可能にしています。

さらに注目したいのは、バリュー評価への取り組み方です。

メルカリには、

- Go Bold(大胆にやろう)

- All for One(全ては成功のために)

- Be Professional(プロフェッショナルであれ)

という3つのバリューがあります。

バリューに則った行動をしたメンバーには「Value賞」、そのすべてを体現したメンバーには「MVP賞」が贈られます。表彰制度として社内に浸透させることで、「バリュー」重視の企業姿勢を強く打ち出しているのが特徴です。

加えてメルカリは「ピアボーナス」も導入しています。スタッフ同士でリアルタイムに感謝・賞賛し合うと同時に、インセンティブとして一定額を贈り合える仕組みになっています。

ピアボーナスの導入により、3つのバリューを体現する考え方や働き方の可視化を促し、従業員のバリュー実践を多方向から後押しする仕掛けを構築しているのです。

※さらに詳しく知りたい方は「メルカリメンバーが会社の出来事に"我が事"感を持つ理由」も併せてご覧ください。

4. トレンド人事制度を導入する3つのメリット

「うちの会社でも人事制度にトレンドを取り入れたいけど、長所・短所を知っておきたい」

そんな方のために、ここからはトレンドの人事制度を導入するメリットとデメリットを見てみましょう。

まずは3つのメリットから解説します。

①組織の生産性の向上が期待できる

②人材獲得の競争力を高められる

③生産性の低い人材を放出できる

4-1. 組織の生産性の向上が期待できる

1つめのメリットは「組織の生産性の向上が期待できる」ことです。

ここまでお伝えしてきたように、新しい人事制度の多くは「組織の生産性をアップさせるためには、どうすれば良いのか?」という視点から生まれています。

古い人事制度が、形式的に運用されている企業がトレンドの人事制度に変更すれば、生産性が劇的に向上することもあり得ます。

あるいは「成果主義型の人事制度で成長が頭打ちになっている」という企業では、次の段階に進む突破口となるかもしれません。

4-2. 人材獲得の競争力を高められる

2つめのメリットは「人材獲得の競争力を高められる」ことです。人事制度のトレンドは、社会情勢を色濃く反映しています。トレンドの人事制度を導入することは、社会のニーズに応えることにもつながるのです。

就職・転職活動中の人にとって、人事制度は「その会社に入社するか否か」を決定づける重要ポイントです。人事制度が古い企業は「時代遅れ」とネガティブな印象を持たれ、人材獲得の競争力が低下するリスクがあります。

適宜トレンドを取り入れながら人事制度を変えていくことは、優秀な人材の獲得力を高める効果があるのです。

4-3. 生産性の低い人材を放出できる

3つめのメリットは前項とは逆に、「生産性の低い人材を放出できる」ことです。

現在トレンドとなっている人事制度には「透明性のあるオープンな運用」という特徴があります。これは、企業側だけの話ではありません。

多角的な評価を実施する分、従来の人事制度であやふやとなっていた従業員の勤務実態も、明るみに出ることになります。

会社が成長していく中で悩ましいのは、成長についてくる意欲のない従業員の存在ではないでしょうか。トレンドの人事制度には、そういった従業員の隠れみのを排除し、問題を顕在化させる効果があるのです。

オープンな人事制度が肌に合わない従業員は居心地が悪くなり、自然と離職していきます。結果として生産性の低い人材の放出につながることも珍しくありません。

5. トレンド人事制度を導入する2つのデメリット

次にトレンド人事制度を導入するデメリットを2つ、お伝えしておきましょう。

①ベテラン社員から反発が起きやすい

②失敗すれば組織の弱体化を招く

5-1. ベテラン社員から反発が起きやすい

1つめのデメリットは「ベテラン社員から反発が起きやすい」ことです。「長年、会社に貢献してきた」という自負のあるベテラン社員ほど、人事制度の変化に反発を示しやすいものです。

前述の通り、生産性の低い社員の離脱はメリットですが、優秀な人材まで放出することにならないよう、細心の注意を払わなければなりません。

新たな人事制度導入の背景にある問題意識や将来のビジョンを共有しながら、根気強く理解を求める必要があるでしょう。

5-2. 失敗すれば組織の弱体化を招く

2つめのデメリットは「失敗すれば組織の弱体化を招く」ことです。

人事制度は、企業に存在する各種制度の中でも、最もセンシティブな制度です。人間のやる気・やりがい・信頼といったメンタルに直結するため、失敗すれば一気に組織が崩壊することになりかねません。

特に、トレンドの人事制度は登場してから日が浅く、十分な効果検証が行われていないものもあります。「流行りだから」「成功企業が導入しているから」という理由だけで導入するのは危険です。

従業員一人ひとりの生活を変えうるデリケートな問題であることを踏まえ、慎重さを失わない配慮ある姿勢が求められます。具体的にどんな点に注意すべきなのか、次の章で詳しく解説します。

6. 人事制度にトレンドを取り入れる上での注意点

トレンドの人事制度は、企業に大きな成長をもたらすポテンシャルを秘めています。その価値を享受するために、注意したい3つの点をお伝えします。

①効果がどれだけ副作用を上回るのか分析する

②制度の本質を見極め自社に適合させる

③導入プロセスの設計にこそ注力する

6-1. 効果がどれだけ副作用を上回るのか分析する

1つめの注意点は「効果がどれだけ副作用を上回るのか分析する」ことです。デメリットの章でもお伝えしたように、人事制度の変更にはベテラン社員からの反発や組織の弱体化などのリスクがあります。

トレンドの人事制度を取り入れたことで得られる「効果」が、想定される「副作用」をどれだけ上回るのか、慎重にシミュレーションを行なってください。

その際には、感覚的・主観的な判断ではなく、数値・データをもとに客観的な分析が必要です。導入後の業績推移、人件費、人員分布などの予測を行い、新制度の貢献度を根拠を持って見積りましょう。

新制度を導入する際には、考え得る副作用と、それに対する対策をあらかじめ準備しておくことも大切です。

6-2. 制度の本質を見極め自社に適合させる

2つめの注意点は「制度の本質を見極め自社に適合させる」ことです。

他社の成功事例を見ると、そっくりそのまま、自社でも真似したくなるものです。しかし、他社で成功したものが自社で成功するとは限りません。

倣うべきは成功事例の「本質(骨子)」であって、制度の細部は自社専用にカスタマイズが必要です。

自社に制度をマッチングさせる工程を丁寧に行った企業ほど、新たな制度で成果を上げることができます。トレンドを「自社にピッタリと適合させる」プロセスを重視しましょう。

6-3. 導入プロセスの設計にこそ注力する

3つめの注意点は「導入プロセスの設計にこそ注力する」ことです。「どんな制度を導入するか」はもちろん大切ですが、同時に深く検討したいのが「どんなプロセスで導入するか」です。

- いつから実施するのか

- 従業員への説明はどう行うのか

- 定着させるための研修はどう行うのか

- 導入後に問題が発生したらどう修正するのか

など、導入プロセスを綿密に設計することが、成功のカギを握っています。従業員に新制度が受け入れられ、効果的に機能するためのフォローを、手抜きなく行いましょう。

※さらに詳しく人事制度の設計について知りたい方は「人事制度を設計する手順とは?会社を成長させる戦略的やり方と注意点」 も併せてご覧ください。

7. まとめ

2020年代以降の人事制度のトレンドは、以下の傾向があります。

具体的には次の制度として運用されています。

①バリュー評価

②360度評価

③パフォーマンス・デベロップメント(PD)

④チェックイン(Check-in)

⑤ピアボーナス

新しい人事制度を導入している先進企業として、アドビ・GE・メルカリの3社をご紹介しました。

トレンド人事制度を導入するメリットとデメリットは以下の通りです。

人事制度にトレンドを取り入れる上では、以下の3点に注意してください。

①効果が副作用をどれだけ上回るのか分析する

②制度の本質を見極め自社に適合させる

③導入プロセスの設計にこそ注力する

人事制度は、時代の変遷とともに移りかわっていくものです。企業の成長と人事制度のトレンドは、切り離せない関係にあります。

人事制度で遅れを取れば、競争力を失うことにもなりかねません。トレンドのエッセンス(本質)を人事制度に取り入れて、より強い組織づくりを目指していただければ幸いです。