「人事制度を設計したいけれど、やり方がわからない」という声は、よく聞かれます。

簡単に「人事制度の設計から運用までの手順」をご紹介すると、以下の通りです。

人事制度の設計は、どこから着手したら良いのかわかりにくく「自分たちで行うのはハードルが高い」と感じる方もいるでしょう。しかし、手順に従ってひとつずつ構築していけば、自社で設計することは可能です。

本記事では「人事制度の設計」を初心者の方でもスムーズに理解できるよう、手順・やり方を丁寧に解説しました。

- 新しく会社を立ち上げる予定の起業家

- 現在の人事制度を改定したい経営者

- 初めて人事部に配属された会社員

こんな方々の「人事制度の設計って、どうやるの?」という疑問にお答えし、さらに実際に行う際に役立つ以下の情報も盛り込みました。

- 設計時に注意したいチェックポイント

- 自社での設計が難しいときに使えるお助け方法

- もっと学びを深めたい人におすすめの書籍

ご一読いただければ「人事制度の設計」に関する実践的な知識が身につく内容になっています。さっそく学んでいきましょう。

1. 設計する前に最低限知っておきたい人事制度の構成要素

人事制度の設計に着手する前に「人事制度の構成要素」を簡単におさらいしておきましょう。

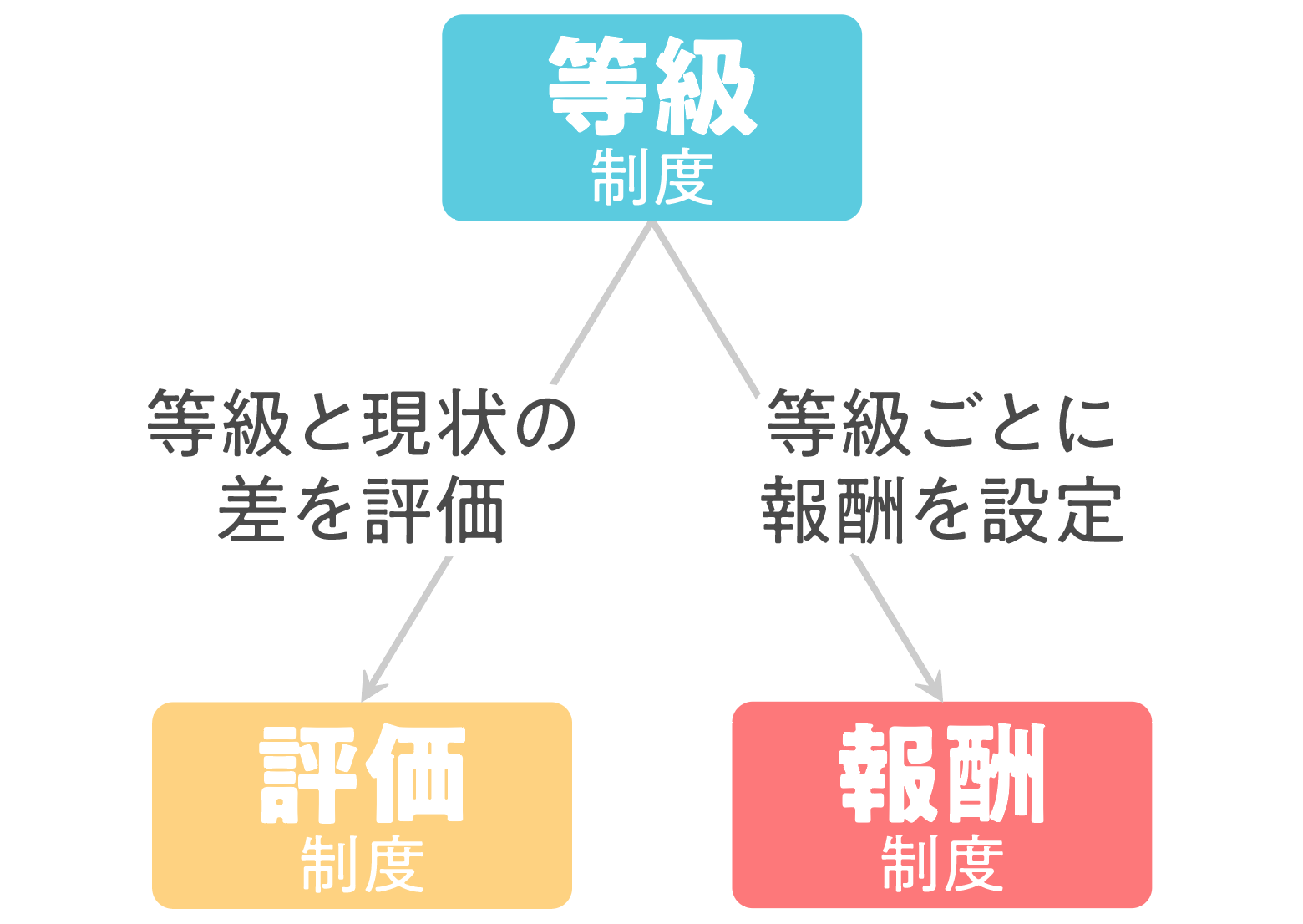

人事制度は【①等級制度 ②評価制度 ③報酬制度】の3つの要素から成り立っています。

それぞれ定めるべきことは、下表の通りです。

|

等級制度 |

等級の分け方と等級ごとに従業員に求める役割や能力要件 |

|

評価制度 |

企業が人材に何を求めるのかとその評価基準・評価方法 |

|

報酬制度 |

給与・賞与をどのように決定し支給するかのルール |

「人事制度の設計」の中身を分解すれば、「等級制度・評価制度・報酬制度を定めること」と表現できます。

設計に入る前に「人事制度」の知識をより深めておきたい方は、「人事制度とは?図解でまるごとわかる基礎知識と現場で役立つ最新情報」 を併せてご覧ください。

2. 人事制度の設計手順 9つのステップ

ここからは「人事制度の設計手順」を、9つのステップごとに解説していきます。

2-1. STEP①企業理念を再確認する

STEP①は「企業理念を再確認する」ことです。

「人事制度を設計するのに、いきなり企業理念?」と疑問に思った方もいるかもしれません。ここで重要な視点が2つあります。

1つめの視点は「人事制度とは企業の考え方を表現したもの」であるということ。人事制度は、以下の企業理念を人材マネジメントの観点から制度化したものです。

- 従業員とともに社会へどんな価値を生み出したいのか?

- そのために従業員にどんな人材になってほしいのか?

- 企業は従業員をどう考えているのか?

企業理念を確認しないことには、どんな人事制度を作るべきなのかわかりません。

2つめの視点は「人事制度を設計するには1本軸の通った“よりどころ”が必要」ということ。企業理念がないのに人事制度を作ろうとするのは、実体がないものを妄想でひねり出すのと同じことです。

人事制度がスムーズに完成しないのはもちろんのこと、できあがった人事制度の「根拠」がないので、従業員から納得感が得にくくなります。「薄っぺらい、カタチだけの人事制度」になってしまうのです。

それでは意味がありません。目指したいのは、

- 本質を貫いた骨太の人事制度

- 組織力を高めるために機能する人事制度

- 業績向上に直結する人事制度

ではないでしょうか。

そのためには、人事制度の前提となる「企業理念」の再確認から着手しましょう。

2-2. STEP②現状分析を行う

STEP②は「現状分析を行う」ことです。

このステップは、すでに運用している人事制度の“見直し”を行いたい方向けとなります。これから創業する方(新規に人事制度を設計する方)は飛ばして、次のステップへ進んでください。

既存の人事制度の再設計を行う際には、「現状」を把握した上で「課題はどこにあるのか?」を洗い出すプロセスが非常に重要です。

これは「感覚で主観的」に捉えるのではなく、「データで客観的」に捉える必要があります。そのために行いたい調査の一例を挙げましょう。

①過去の人件費と業績の推移・相関関係の調査

②各部署の労働時間・人員分布など人員の過不足・偏り調査

③賃金水準の妥当性の調査

④評価者(部下を持つマネジャーなど)へのヒアリング調査

⑤従業員へのアンケート調査

見るべきポイントは業種・業態にもよりますが、例えば①の人件費と業績の相関を捉えるには「1人当たり売上高」を算出するとわかりやすくなります。1人当たり売上高とは、売上高を従業員数で割って算出した数値です。

部署ごとの労働時間や人員数も数字で確認し、人員の過不足や偏りが起きていないかチェックしましょう。

賃金水準は相場と比較します。優秀な人材獲得に必要な水準を満たしているか、社内でのバランスは取れているかを確認してください。

多角的な分析には、従業員へのヒアリングやアンケートも欠かせません。人事制度に対する満足度はどれくらいなのか、どこに不満があるのか、リアルな現場の声を拾い上げます。

このような調査データをもとに問題点の洗い出しを行い、具体的にどんな改善が必要なのかロジカルに考察していきましょう。

2-3. STEP③等級制度を設計する

企業理念の確認・現状分析が完了したら、いよいよ人事制度の設計に入っていきます。まずはSTEP③「等級制度を設計する」からスタートです。

人事制度の3要素(等級制度・評価制度・報酬制度)の中でも、等級制度は「人事制度の骨子」といえます。最初に等級制度を設計し、そこから派生して評価制度・報酬制度を設計していくとスムーズです。

等級制度の設計では、以下の「等級制度の構成要素」を定めていきます。

<等級制度の構成要素>

|

①等級(資格、職階) |

従業員の社内における位置付けを示すもので、これに基づいて給与などの処遇が決まる。等級の決定基準は、「職能要件書」や「職務記述書」に、具体的に記載されている。 |

|

②役職(職位) |

「課長」「部長」のように役割を示すもので、原則として部下を統括管理する部門の責任者に付与される。 |

|

③呼称(資格呼称、対外呼称) |

役職が付与されない者に対して「肩書」として付与するもの。「参事」や「担当課長」などさまざまな呼称がある。 |

|

④職種・職掌 |

「営業」「事務」など、仕事の種類を示すものを「職種」という。「職掌」とは、「職種」を大くくりにまとめたものをいう。管理職(部門の責任者)と専門職(統括責任を持たずに、自分の担当職務を遂行する)との区分を「職掌」とする場合が多い。 |

|

⑤職群 |

コース別雇用管理が導入されている場合、総合職(転勤の対象となる基幹社員)と一般職(転勤がない地域限定社員)との区分を「職群」ということがある。 |

|

⑥昇格基準 |

上位等級に昇格できる条件(昇格に必要な在級年数、評価、年齢要件など)を定めたもの。各等級に昇格する標準的な年齢(「モデル昇格年齢」)が記載されていることもある。 |

出典:労務行政研究所『はじめて人事担当者になったとき知っておくべき、7の基本。8つの主な役割。』労務行政,2017年,P90

ここで上表「⑤職群」の説明に出てくる「コース別雇用管理」について補足しておきましょう。

「コース別雇用管理制度」は等級の上がり方に複数のコースを設定する仕組みの呼称です。他に「複線型人事制度」があります。

|

複線型人事制度 |

従業員の専門性やキャリア志向の違いなどに応じて複数のキャリアパスを設定する制度のこと(例:管理職/専門職/専任職の区分) |

|

コース別雇用管理制度 |

職務内容の違いや転勤の有無などによって複数のコースを設定する制度のこと(例:総合職/一般職の区分) |

複線型人事制度・コース別雇用管理制度は、どちらも従業員のライフスタイルやキャリアパスの多様化に対応する制度です。さまざまなケースに柔軟に適応しやすくなるため、優秀な人材の流出をくい止める効果が期待できます。

このような制度を導入するかどうかも含め、等級制度の設計を行いましょう。

2-4. STEP④評価制度を設計する

等級制度の設計ができたら、STEP④「評価制度を設計する」に進みます。評価制度には、次の種類があります。

①評価結果の使用目的で分類した種類

|

評価の名称 |

評価結果の使用目的 |

評価の頻度・時期の例 |

|

昇格・昇進考課 |

昇格・昇進者の決定 |

年1回・昇格の前(2月) |

|

昇給考課 |

各自の昇給額の決定 |

年1回・昇給の前(2月) |

|

賞与考課 |

各自の賞与の決定 |

年2回・賞与の前(夏季は5月、年末は11月) |

出典:労務行政研究所『はじめて人事担当者になったとき知っておくべき、7の基本。8つの主な役割。』労務行政,2017年,P96

②評価対象で分類した種類

|

評価の名称 |

評価の対象 |

|

能力評価 |

判断力や統率力のように、仕事をする過程で発揮していた能力を評価の対象とする。定性的な評価となるため、曖昧なものになりやすい。 |

|

情意評価 |

積極性や法令順守(コンプライアンス)など、仕事の取り組み姿勢や勤務態度を評価の対象とする。能力と同様に曖昧な評価となりやすい。 |

|

成果評価 |

売上目標の達成度や生産個数のように仕事であげた実績(業績)を評価の対象とする。目標管理制度が用いられることが多い。 |

|

コンプテンシー(行動特性)評価 |

業績に結び付く行動を評価の対象とする。高業績者の職務行動を分析して評価基準が作成される。実際には能力・情意評価とほぼ同じもの。 |

|

バリュー評価 |

会社の経営理念の実践度などを評価対象とする。昇進者を選ぶときの参考情報とされることがある。導入している会社は少ない。 |

出典:労務行政研究所『はじめて人事担当者になったとき知っておくべき、7の基本。8つの主な役割。』労務行政,2017年,P97

「どのような評価制度を採用すべきか」の答えは、企業によって異なります。企業理念や、現在抱えている課題、今後の事業戦略などに照らし合わせながら、最適な評価制度を設計していきましょう。

2-5. STEP⑤報酬制度を設計する

等級制度・評価制度ができあがったら、次のSTEP⑤は「報酬制度を設計する」です。等級制度や評価制度で設計した内容を、従業員の給与・賞与へどう反映するのかを決めていきます。

報酬制度は、社内外のさまざまな要素とのバランスを見ながら設計することが必要です。

- 売上に対する人件費率

- 長期的視点での経営への影響

- 従業員間の報酬差のバランス

- 競合他社の賃金水準

- 社会情勢(景気・物価など)

これらを考慮しながら「賃金・賞与・退職金・交通費」の規程を定めていきます。

ここでひとつ、重要な注意点があります。STEP③④⑤の等級制度・評価制度・報酬制度は、独立した制度ではありません。3つの制度は相互に連動しています。

まずは等級→評価→報酬制度の順で作成しますが、その後「3つの制度の間のすり合わせ」を何度も行い、それぞれの制度の微調整を積み重ねることが必要です。

STEP③④⑤を行ったり来たりしながら完成を目指すイメージになります。

2-6. STEP⑥明文化する

等級制度・評価制度・報酬制度の設計ができたら、STEP⑥「明文化する」を進めていきます。

完成した等級制度・評価制度・報酬制度は、すべての従業員に対して平等かつ明確に伝達される必要があります。「この会社で、自分は公正に扱ってもらえている」という実感が、従業員のモチベーションを向上させるのです。透明性を重視したオープンな運用を心掛けましょう。

作成すべき文書は、企業によって、また設計した人事制度によって異なりますが、次の3種類が一般的です。

- 等級規程

- 人事評価規程

- 賃金規程

ゼロから作成するのが難しい場合は、ネット上で配布されているテンプレートを参考にしてみましょう。

あわせて読みたい

2-7. STEP⑦法的チェックを行う

明文化ができたら、STEP⑦は「法的チェックを行う」ことです。人事制度に関する規程は、運用前に専門家のチェックを受け、法的に問題がないか確認する必要があります。

特に、既存の人事制度を改革する際には、慎重さが求められます。既存の従業員にとって不利になる変更が含まれる場合は「不利益変更」と呼ばれる法的リスクの可能性があるからです。

「労働基準法」「労働契約法」などの労働関係の法律に照らし合わせて、法律上の問題がないか念入りに確認しなければなりません。弁護士や社会保険労務士に相談しましょう。

2-8. STEP⑧従業員への十分な説明を実施する

法的チェックで問題がないことが確認できたら、いよいよ導入に向けて準備をスタートします。STEP⑧は「従業員への十分な説明を実施する」です。

どんなに素晴らしい制度を設計しても、当事者である従業員が理解し受け入れなければ、機能しません。人事制度は、従業員への説明ステップも含んで設計しましょう。

具体的には、まず次の事項について見積もります。

- 設計した人事制度は従業員にスムーズに受け入れられそうか?

- 受け入れられにくい箇所があるとすればどこか?

- すべての従業員へ説明を終えるまでにどれくらいの期間がかかるか?

- すべての従業員の納得感を醸成するまでにどれくらいの期間がかかるか?

- 従業員が納得する制度導入前の猶予期間はどれくらいか?

その上で、必要な準備を進めていきましょう。準備の一例を挙げると次の通りです。

- 社内への告知日から導入日までのスケジュール策定

- 必要な説明資料の準備(場合によってはパンフレット・冊子などのマニュアルを制作)

- 全体の説明会や個人面談の実施プラン策定

- 不満や反対意見が出た場合のフォローアップ方法の検討

特に、人事制度の変化によって処遇が大きく変わる可能性のある従業員には、十分な配慮を行ってください。

2-9. STEP⑨制度の導入・定着化を図る

準備がすべて整ったら、いよいよSTEP⑨は「制度の導入・定着化を図る」ことです。

人事制度が狙った通りの効果を発揮するためには「導入後いかに組織へ定着させるか」がカギを握ります。そのために有用なのが、以下の施策です。

- 新たな仕組みの理解向上を図る情報共有

- 管理職への定期的な研修の実施

- 従業員の満足度の把握(アンケート・ヒアリング)

- 定着を妨げる問題点の発見と改善

改めて「人事制度の設計は、就業規則などの規定を改定して終わりではない」ことを忘れないようにしましょう。従業員の意識改革が伴ってはじめて、意図通りに人事制度を機能させることができます。

以上が、人事制度設計の概要となります。

「まだ理解しきれない部分がある」「もっと詳しく知りたい」という方には、後ほど「5. さらに学びを深めたい人向けの本」の章でおすすめの書籍をご紹介します。併せてご覧ください。

3. 人事制度を設計する上で注意したい7つのチェックポイント

前章では人事制度の設計手順を解説しました。本章では、実践の上で注意したい「7つのチェックポイント」をご紹介します。

①トップダウンで行おうとしていないか?

②会社のフェーズに合った設計になっているか?

③社会環境に合った設計になっているか?

④「その会社らしさ」が伝わる人事制度になっているか?

⑤法的リスクを十分に確認したか?

⑥移行までの猶予期間を十分に設けているか?

⑦従業員の納得感を醸成できるか?

ひとつずつ見ていきましょう。

3-1. トップダウンで行おうとしていないか?

1つめのポイントは「トップダウンで行おうとしていないか?」です。

人事制度の改革は経営に与えるインパクトが大きく、当然トップや上層部が戦略を練ることは不可欠です。しかし、従業員の声を軽視するとうまくいきません。

というのは、すでに運用している人事制度を再設計する際の大きなリスクは「従業員の支持が得られないこと」だからです。

- 現場ではどんな問題が起きているのか

- 社内の業務実態はどうなっているのか

- 従業員は何に不満を抱えているのか

- 人事制度がどう変われば従業員にやる気になってもらえるのか

など、従業員のリアルな現場の声を十分にヒアリングして「社内の実態」を把握した上で、設計を進めていきましょう。

3-2. 会社のフェーズに合った設計になっているか?

2つめのポイントは「会社のフェーズに合った設計になっているか?」です。

ここでいう「会社のフェーズ」とは以下を指します。

- 会社の規模感(従業員数、売上高)

- 創業期、成長期、成熟期などの段階

例えば、従業員数15人の会社と150人の会社では適合する人事制度は異なります。

また、「これから急成長させるぞ!」という成長期の会社と、「できる限り安定させて業績を維持したい」という成熟期の会社でも、採用すべき人事制度は変わってきます。

会社の現況を見極めながら「最適な人事制度を採用できているか?」という視点で見直しを行いましょう。

3-3. 社会環境に合った設計になっているか?

3つめのポイントは「社会環境に合った設計になっているか?」です。

「人事制度が効果的に運用できるかどうか」は、その会社のフェーズや社内環境だけでなく、外部的環境(社会情勢)にも大きな影響を受けます。

例えば「働き方改革」や「ダイバーシティ(多様化)」が叫ばれる社会では、長時間労働につながる制度や、個性を埋没させる制度は好まれません。

「社会環境がどう変化しているのか」に目を配って人事制度を設計することは、優秀な人材を確保する上で重要です。

3-4. 「その会社らしさ」が伝わる人事制度になっているか?

4つめのポイントは「『その会社らしさ』が伝わる人事制度になっているか?」です。

人事制度の設計の難しいところは、決めるべき事項が数多くあることです。そのため、ネット上で入手した他社の規程や書籍添付のテンプレートを丸ごと流用している企業も少なくありません。

しかし、人事制度は本来「その会社の考え方(企業理念)を人的マネジメントの仕組みを通して制度化したもの」。これは経営の中核となります。

必要に応じてテンプレートなどを参考にしつつも、「うちの会社らしい人事制度」を目指して、オリジナリティのある設計を心がけましょう。

3-5. 法的リスクを十分に確認したか?

5つめのポイントは「法的リスクを十分に確認したか?」です。

先に述べた通り、人事制度には「労働基準法」「労働契約法」などの法律が絡んできます。経営戦略の視点に偏りすぎて、法的リスクへの配慮を怠ることのないよう十分に留意してください。

特に、専門の人事部がない企業は注意が必要です。経営者・経理担当者など人事の知識が浅い人が人事制度を設計する場合は、専門家に助言を求めながら進めましょう。

3-6. 実行までの猶予期間を十分に設けているか?

6つめのポイントは「実行までの猶予期間を十分に設けているか?」です。

人事制度の設計が完成すると、すぐにでも実行したくなるものです。しかし、新たな人事制度を実際に導入するには、数年単位の猶予期間が必要なケースも多いことを知っておきましょう。

<人事制度 設計〜運用スケジュール例>

- 人事制度の設計:6ヶ月

- 従業員への説明:6ヶ月

- 試験運用期間:1年

- 運用開始:3年目以降〜

できるだけ短期間で運用を開始したいのであれば、早めに設計を開始すること、従業員への説明を前倒しで進めることが必要です。

3-7. 従業員の納得感を醸成できるか?

7つめのポイントは「従業員の納得感を醸成できるか?」です。従業員が納得できない人事制度では、従業員のパフォーマンスを最大化することは難しいでしょう。

また、報酬(給与・賞与)に従業員にとって不利益になり得る変更がある場合は、従業員の納得感を醸成するのに時間がかかります。前項でご紹介した「実行までの猶予期間」を、長めに取るようにしてください。

納得感のないままに制度導入を強行突破すると、従業員の不満が募って組織崩壊のリスクさえありますので、注意が必要です。

※「人事制度と従業員の不満」については「人事制度の評価が不満な人は62%!不満ランキングTOP10と対策」 で詳しく解説していますので併せてご覧ください。

4. 自社で設計が難しいとき検討したい方法

人事制度の設計は、さまざまな方向へ配慮する必要があり、難しい面があるのも事実です。自社での設計が困難な場合、外部へサポートを求める方法もあります。

本章では「自社で設計が難しいとき検討したい方法」として2つをご紹介します。

①外部の人事コンサルタント・社会保険労務士に依頼する

②人事制度設計のセミナーを受講する

4-1. 外部の人事コンサルタント・社会保険労務士に依頼する

1つめは「外部の人事コンサルタント・社会保険労務士に依頼する」という方法です。

つまり人事制度の設計をアウトソーシングするということですが、メリットとデメリットがあります。

|

メリット |

|

|

デメリット |

|

依頼先のコンサルタントや社会保険労務士のレベルや自社との相性によっても、結果は大きく変わってきます。まずは何社か見積もりを依頼して、比較検討してみると良いでしょう。

4-2. 人事制度設計のセミナーを受講する

2つめは「人事制度設計のセミナーを受講する」という方法です。

人事制度は、法改正やトレンドの影響を大きく受けるため、各地で定期的にセミナーが開催されています。人事制度の設計の知識を得るために、セミナーを受講してみるのも良い方法です。

民間企業が主催する有料セミナーのほかに、厚生労働省が開催しているセミナーもあります。

<厚生労働省 開催セミナーの事例>

・労使関係セミナー

・勤務間インターバル制度導入セミナー

・グッドキャリア企業アワード2019企業向けセミナー

・人材育成セミナー『認定社内検定を活用した人材育成・職場活性化』

定期的に厚生労働省のホームページを確認してみると良いでしょう。

5. さらに学びを深めたい人向けの本

最後に、人事制度を設計する上でさらに学びを深めたい方におすすめの書籍を3冊、ご紹介します。

①『経営人事ノート』

②『人事こそ最強の経営戦略』

③『小さな会社のための“こぢんまり"人事・賃金制度のつくり方』

5-1. 『経営人事ノート』

出典:Amazon

1冊目は二宮靖志著『経営人事ノート』です。

経営と人事を強くつなぐ「経営人事」をテーマにした本で、人事制度を構成する「等級」「評価」「報酬」の3本柱に自社独自の要素をどう組み込むかを学ぶことができます。

制度の詳細設計についても解説されており、人事制度設計の実務にストレートに役立つ内容になっています。

5-2. 『人事こそ最強の経営戦略』

出典:Amazon

2冊目は南和気著『人事こそ最強の経営戦略』です。

本記事の中で「人事制度は企業の考え方を表したものである」とお伝えしました。

では、具体的に「人事制度に経営戦略をどう反映していけば良いのか」を学びたいとき、本書が役立ちます。

日本の人事制度の特徴や企業事例も多く含まれ、これからどのように人事を設計していくべきかが、体系的に記されています。

5-3. 『小さな会社のための“こぢんまり"人事・賃金制度のつくり方』

出典:Amazon

3冊目は河合克彦著『小さな会社のための“こぢんまり"人事・賃金制度のつくり方』です。

「人事制度の本」というと大企業の人事担当の人向けに書かれた本も多いのですが、本書は「小さな会社」にフォーカスしているのが特徴です。

中小企業向けに、簡単な内容で容易に作ることのできる人事制度が提案されており、ゼロから人事制度を設計するときに役立ちます。

6. まとめ

人事制度の設計は9つのステップで行います。

人事制度を設計する上で注意したい7つのチェックポイントは、以下の通りです。

①トップダウンで行おうとしていないか?

② 会社のフェーズに合った設計になっているか?

③社会環境に合った設計になっているか?

④「その会社らしさ」が伝わる人事制度になっているか?

⑤法的リスクを十分に確認したか?

⑥実行までの猶予期間を十分に設けているか?

⑦従業員の納得感を醸成できるか?

自社で人事制度の設計が難しいときには、以下の方法を検討しましょう。

①外部の人事コンサルタント・社会保険労務士に依頼する

②人事制度設計のセミナーを受講する

さらに学びを深めたい人向けの本として、以下の3冊をご紹介しました。

①『経営人事ノート』

②『人事こそ最強の経営戦略』

③『小さな会社のための“こぢんまり"人事・賃金制度のつくり方』

「人材こそ最重要資源」という考え方が主流となっている今、優れた人事制度を設計することは、経営の基盤となります。

ぜひ本記事をきっかけに、企業理念の本質を貫いた「骨太の人事制度設計」に取り組んでみてください。想像以上の成果が得られるはずです。