※こちらのブログは、UniposサイトのCEOblogから転載/リライトしています。

このCEOブログは、CEOの田中がこれからの企業経営について得た人的資本経営に関する情報をまとめ、見解を踏まえて投稿していくシリーズです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

前回、以下の記事で今の大学生はヨコの社会を大切にするという特徴があり、目立ったり当てられるのを嫌う、という特徴があると書きました。

今回は、「心理的安全性は日本企業にこそ必要なのではないか」という記事を各種データを元に書いてみます。

(※心理的安全性の基本的な概念などは、以下の記事に書きましたのでぜひご覧ください)

心理的安全性の側面から見た、各世代別の「はたらくこと」についての価値観

以前の記事で、私は以下のように書きました。

心理的安全性を高めることで、組織風土が再活性化します。

今の時代、社長も、部長も、課長も、上司の誰もが「自分の言っていることが絶対的に正しい」と言い切れなくなっています。

突然の戦争や、海外でのライバル企業の出現、人口減などは企業が初めて経験することばかりです。

リーダーだけのシングルCPU(脳)で意思決定するのか、それとも多くのCPUを同時に使える状態で意思決定するのか。これからの世界では、多様な意見があったほうが生き残る確率が高くなります。

ダイバーシティ(多様性)は非常に重要な考え方ですが、性別や年齢だけではなく、意見や価値観、コミュニケーションの取り方の多様性も含んでいます。心理的安全性は、これらの多様性を上げるための土台です。

元来、日本企業は組織のちからや改善のちからが優れていると言われてきました。現場の力が強いのも日本的経営の特徴でした。

ところが、最も組織力や改善が必要とされてきた大メーカーですら、不祥事が多く発生しています。

日本特有の問題として、世代間のはたらく価値観が大きく異ることも、心理的安全性の低さに拍車をかける要因となっています。

近年日本では少子高齢化により人材の確保自体が難しく、そして不安定になってきています。

こういった時代には、若手でも、経営者でも、全ての人を活かし切る経営が重要となってきます。日本特有の問題として、世代間のはたらく価値観が大きく異ることも、心理的安全性の低さに拍車をかける要因となっています。

※抜粋:心理的安全性と人的資本経営の関係について|田中弦のCEOBlog-vol.4

今日は世代間のはたらく価値観について書いてみます。

心理的安全性とは、ハーバード大学で組織行動学を研究している、エイミー・エドモンソン氏(Amy C. Edmondson)が提唱した言葉で、米国の医療機関での重大手術ミスの要因分析の論文から生まれています。

「米国発」の概念なのです。

米国で通用した概念が、必ずしも日本でも通用し、絶対的正解である、と簡単には言えないですよね。

今日はそのあたりを深堀りします。

日本の組織内で若手や20代は圧倒的マイノリティ

日本と米国の就業者数を年代別(5歳刻み)で見てみましょう。

まず目立つのは、日本の就業者数のボリュームゾーンが45〜49歳と全体的に年齢が高めなのに対し、米国では各世代まんべんなく人口がバラけており、30〜34歳がボリュームゾーンとなります。ここは日米で大分違いがありますね。

日本では、団塊ジュニア世代(47-51歳)がちょうど45-49歳のボリュームゾーンに入っています。

日本の人口分布上は人口が多く、団塊ジュニア世代が含まれる45-49歳は、964万人います。

日本の労働環境における「若手」は35歳未満です。このゾーンは足しても23%しかいません。ましてや20代となると、15%です。

では米国はどうでしょうか。35歳未満は32%です。20代は20%になります。

米国でも日本でも、「若手」は少数派、マイノリティです。特に、日本の組織内で若手や20代は圧倒的マイノリティと言えるでしょう。

多くの経営者や人事の方とお話していると、「若手の活躍」「若手の自主的な行動」を期待されています。そういった活躍や行動を促すためにも、心理的安全性は欠かすことができません。

そもそも、「数の論理※」で捉えると、圧倒的マイノリティの人々が自由闊達に意見を言ったりすることはとても難しいと言えます。もちろん、企業によってボリュームゾーンの偏りがあると思います。皆様の組織の年齢分布はどうでしょう。

(※政治用語の一つで、少数派との対話を重視せず、意見の集約を行わないまま単純な多数決で結論を導こうとする姿勢であるとされる。田中角栄の言葉「政治は数であり、数は力、力は金だ」に由来する。)

「我が社は若手を対等に、フェアに扱っている」とおっしゃる方もいるのですが、重要なのは、対等ではなく、何を言っても安心安全な環境であるかということなのではないでしょうか。

「そこまで会社が環境を作らねばいけないのか?」「苦境を生き抜いてこそ、社会人としての力が身につくのだ」と思う方もいますよね。

「生活者1万人アンケート調査」から日本人の働き方を読み解く

ここに面白い調査があるのでご紹介しましょう。

野村総合研究所が行っている、「生活社1万人アンケート調査」です。このアンケートを用いた分析は、「先生、どうか皆の前でほめないで下さい」で取り上げられていた、1万人規模の大規模調査です。

日本人がどのように変化してきたのかがかなり鮮明に反映されています。

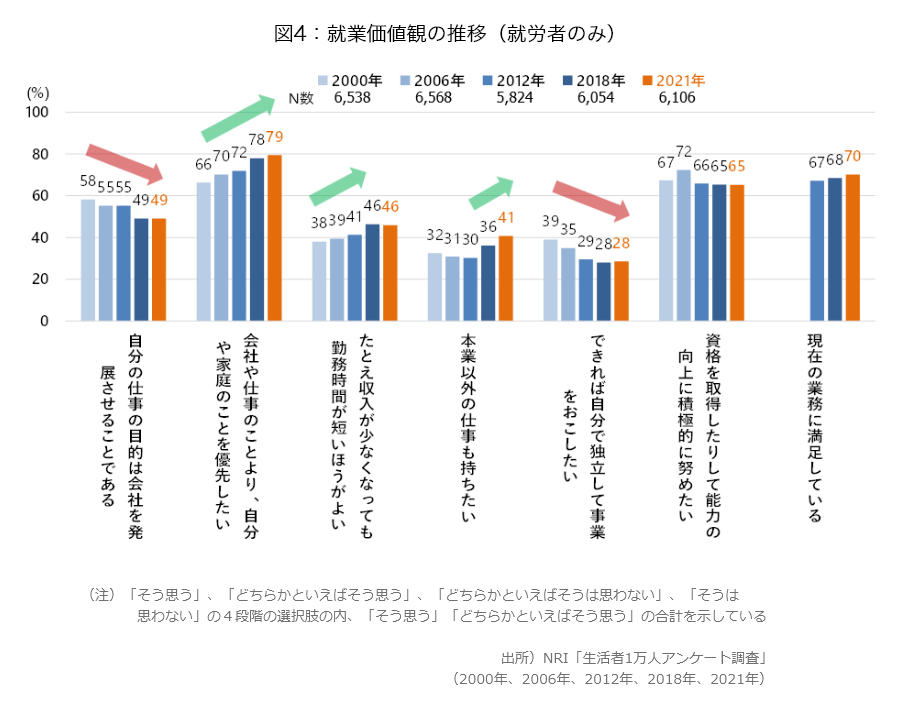

2000年と2021年に実施したデータを比較すると、日本人の働き方が大きく変化してきたことがわかります。

野村総合研究所 NRI「生活者1万人アンケート調査」より抜粋

- できれば自分で独立して事業をおこしたい -11pt

- 自分の仕事の目的は会社を発展させることである -9pt

- 資格を取得したりして能力の向上に積極的に努めたい -2pt

- 現在の業務に満足している +3pt

- たとえ収入が少なくなっても、勤務時間が短い方がよい +8pt

- 本業以外の仕事も持ちたい +9pt

- 会社や仕事のことより、自分や家庭のことを優先したい +13pt

最もマイナスとなったのは、「事業を起こしたい」でした。

最もプラスになったのは、「会社や仕事より自分や家庭優先」でした。

全体的にまとめると、

「創業や目立つことをして仕事に打ち込むよりも、はたらく時間が短く、会社より自分や家庭優先」

という、日本人の価値観が保守的な傾向になってきている、と言えます。

会社でも、以前は自由闊達な風土だったのに、この10年くらいで、「なるべく沈黙を選びやすい、沈黙をした方が得である」という風土になったなと感じている方もいるかもしれません。

この保守的になる背景には、少子高齢化や終身雇用制度の崩壊、テロや戦争、など様々な不安定かつ不確定な要素が多くなっていることもあるでしょう。

上司や経営者が明確な答えを持っていて、そのとおりに組織が動けば成長する、といった時代ではなくなってしまいました。

経営者や人事が求めることと真逆の価値観が醸成されつつある、矛盾な世の中

しかし、不安定で見通しのきかない世の中であればあるほど、挑戦や自律的な行動をしてもらい、チーム一丸となって対処していかなければ競争力は上がりません。

多くの経営者や人事部は、より一層、社員に対して「挑戦と自律的な行動」を強く求めるようになっています。

ところが、社会全体としては、若手は圧倒的マイノリティで意見が出しづらく、上意下達な風土であればさらに沈黙を選びやすくなっています。アンケートにおいても、次第に保守的になってしまっています。

経営者や人事部が求めることと、社会全体の雰囲気や、上意下達の風土は全く逆である、という矛盾が生じているのです。

心理的安全性は矛盾を払拭する糸口となりえる

私は、この矛盾を解決する策のひとつが「心理的安全性」だと考えています。

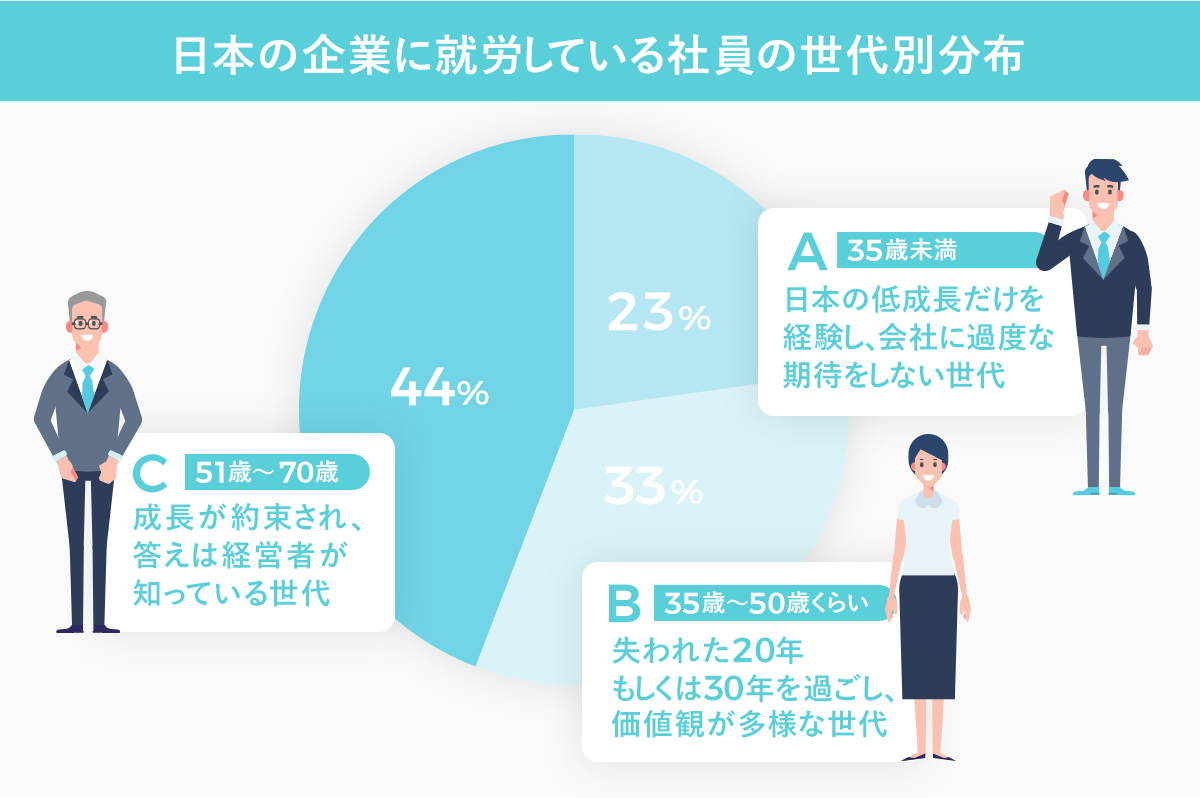

日本の企業に就労している社員は、世代別で大きく3層構造に分けることができます。

- A/35歳未満:「ミレニアル世代」中盤以降から「Z世代」までの若手(就業者の23%)=日本の低成長だけを経験し、会社に過度な期待をしない世代

- B/35歳〜50歳くらい:「就職氷河期世代」から「ミレニアル世代」中盤あたりまで(就業者の33%)=失われた20年もしくは30年を過ごし、価値観が多様な世代

- C/51歳〜70歳:「バブル世代」以前の世代(就業者の44%)=成長が約束され、答えは経営者が知っている世代

組織全体を活かし切る人的資本経営を行っていくには、ABCそれぞれの世代すべてが、自由闊達な意見を言い合える心理的安全性の高い組織づくり、風土づくりが重要です。

特にAの世代は、会社に過度な期待をしていません。

そのためにも沈黙を選ばないように会社が十分に考慮する必要があり、心理的安全性を高めない限り自主的な行動は起こりづらいと言えるでしょう。

まとめ

「心理的安全性を高め、組織風土を改革する」と言葉にすることは簡単ですが、まずは自社のそれぞれの世代の持つ価値観を適宜把握することも1つの実践方法です。

自分の会社に当てはめた時、どの世代がボリュームゾーンなのかを把握することで、心理的安全性を高める方法はおそらく会社によって千差万別であろうと思います。

その取り組みの一つとして、我が社のUniposというサービスをご提案しているわけですが、実際に導入いただいた企業様も、その会社の風土や社員の価値観によって反応は様々です。

それこそが会社独自の個性であり、競争力を高める上で大事になってくるのだと思います。

随時更新予定ですのでまた次の機会に。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

代表取締役社長CEO 田中 弦

代表取締役社長CEO 田中 弦

1999年にソフトバンク株式会社のインターネット部門採用第一期生としてインターネット産業に関わる。ブロードキャスト・コム(現 Yahoo!動画)の立ち上げに参加。その後ネットイヤーグループ創業に参画。 2001年経営コンサルティング会社コーポレイトディレクションに入社。 2005年ネットエイジグループ(現UNITED)執行役員。モバイル広告代理店事業の立ち上げにかかわる。2005年Fringe81株式会社を創業、代表取締役に就任。2013年3月マネジメントバイアウトにより独立。2017年8月に東証マザーズへ上場。2017年に発⾒⼤賞という社内⼈事制度から着想を得たUniposのサービスを開始。2021年10月に社名変更をし、Unipos株式会社 代表取締役社長として感情報酬の社会実装に取り組む。2022年10月に著書「心理的安全性を高めるリーダーの声かけベスト100(ダイヤモンド社刊)」を刊行。