「人材育成のやり方を変えたいが、どうしたらいいか分からない」

「人材育成にはどのような手法があるのか知りたい」

あなたは今このように考えて記事をご覧になられているのではないでしょうか?

人材育成には、「こうすれば優秀な部下が育つ!」という絶対的な手法は存在しません。

なぜなら、個人や企業の成長はそれぞれの状態や能力などによって異なるからです。

そのため、数ある手法のうち、部下や企業のシチュエーションに合ったものを、適宜カスタマイズすることが求められます。

現在、企業で活用されている人材育成手法は次の通りです。

【人材育成の手法一覧】

|

狭義の人材育成手法 |

|

|

OJT |

上司の指導を受けて、業務に取り組みながら学ぶ |

|

Off‐JT |

実務以外の研修などで知識やスキルを習得する |

|

自己啓発(SD) |

個人が自発的に行う仕事に役立つ学習のこと。個人の費用負担が大きいことから、学習資料や書籍、検定代の補助などで支援する企業が多い |

|

広義の人材育成手法 |

|

|

メンター制度 |

部署外の先輩が新人・若手のメンタルをサポート |

|

MBO(目標管理制度) |

設定した目標達成を目指して管理する |

|

ジョブローテーション制度 |

育成目的の人事異動・配置転換(社内外への出向も含む) |

|

1on1ミーティング |

上司が部下の成長のために行う1対1の対話 |

|

コーチング |

上司が部下の目標達成を支援・導く |

|

ストレッチアサインメント |

本人の能力より難しい業務を与えて、成長を目指す |

さまざまなバリエーションがある中で、部下にとって最適な手法を取り入れることができれば、あなたは劇的に育成指導がしやすくなるでしょう。

ただし、人材育成の手法の基本を知らないと、期待する効果が得られない可能性があります。

そこで当記事では、数ある人材育成の手法のうち、現在多くの企業で導入されていたり、注目を集めたりしている手法を一覧でご紹介します。

それぞれの手法について、特徴はもちろん、メリットやデメリット、さらには成功事例まで取り上げますので、

- 人材育成にはどのような手法があるのか

- 部下の育成にどの手法が最適なのか

が完全にご理解いただけるはずです。

人材育成の手法を理解することは、部下育成の必要知識の1つです。

最後までお読みいただいて、明日からの人材育成にお役立てください!

1. 人材育成の手法一覧|メリット・デメリット・向いている会社を解説

人材育成にはそれぞれに特徴があり、メリットやデメリットがあります。

育成手法は育成ターゲットや組織に合ったものを選ぶべきなのですが、育成手法の基本を知らないと、「自分の経験」に基づいた手法を選んでしまいがちです。

手段にこだわると、人材育成の効果は上がりにくい恐れがあります。

本章では、人材育成の9つの手法ごとに特徴やメリット・デメリットを解説していきます。

現在の育成手法がニーズと合致しているかをチェックしながら読み進めてくださいね。

1-1. OJT

現在、多くの企業で導入されているのがOJT(On the Job Training=職場内教育)です。

OJTは現場での実践を通して業務知識や能力を身に付ける手法で、育成者と育成ターゲットがマンツーマンで行います。

一般的なOJTの流れは次の通りです。

|

①上司がやってみせる |

|

|

②上司が説明する |

|

|

③部下がやってみる |

|

|

④上司がフィードバックする |

|

多くの現場では、「目の前にある仕事を教えているだけ」というケースがよく見られますが、OJTは単純に「目先の業務のやり方」を教えることではありません。

「OJT=仕事を教えること」と思い込んでいる人はとても危険です。

部下に仕事を確実に覚えさせることは、あくまで前提。

OJTで求められているのは、もうひとつ上のステップ「部下の行動の定着」です。

マニュアルや研修、上司からの指導で学んだことを、実際に1人で取り行うことができるまでに導きます。

OJTは育成計画に基づいて、簡単な仕事から順々に難しい仕事に取り組ませるのが特徴です。

作業を単純なものに細分化して、スモールステップで取り組ませて、「分かった」を「できた」の成功体験に変えていきます。

OJTは実際の業務の中で行われるため、企業への貢献にもなりますし、部下のやる気や能力に合わせて内容を柔軟に変えることが可能です。

しかし、OJT指導者が十分な指導を行わなかったり、単純な作業しか任せなかったりすると、いつまでも成長しないなどマイナス面が強く出ますので注意しましょう。

OJTのメリット

- 日常業務を通して行えるので、いつでもできる

- コストがかからない

- 業務に密着した指導ができるため、育成ターゲットが実践しやすい

- 育成側も啓発される

- Off‐JTと組み合わせることで、より効果的に人材育成を行える

OJTのデメリット

- 育成者の能力や意欲に左右される

- 育成者が多忙になると、育成ターゲットが放置されやすい

- 部署や育成者によって指導法が異なることが多く、教育にばらつきが出やすい

OJTでの育成が向いている会社

- 新人・中堅・管理職など、それぞれの階層に対して人材育成したい

- 人材育成や業務のやり方などに、基本的なマニュアルがある

- 業務効率が一時的に低下しても経営上の問題が出ない

1-2. Off-JT

Off‐JTは、「Off the Job Training(職場外訓練)」の略で、実務以外で学ぶ育成手法を指します。

Off-JTは社内の研修施設や会議室などを利用する集合研修から、社外の教育機関へ参加させるまで含まれ、仕事の一環として実務を離れて学ぶのが特徴です。

厚生労働省の調査によると、多くの企業がさまざまな階層でOff-JTを導入しており、研修内容も新入社員研修からマネジメントなど多岐に渡っていることが分かります。

実施したOff-JTの内容

- 新規採用者など初任層を対象とする研修

- マネジメント(管理・監督能力を高める内容など)

- 新たに中堅社員となった者を対象とする研修

- ビジネスマナー等のビジネスの基礎知識

- 新たに管理職となった者を対象とする研修

- コミュニケーション力

※平成30年度「能力開発基本調査」の結果|厚生労働省より上位6つを抜粋

Off-JTは、職場で遂行できていない業務や、直接の指導が難しい業務について学ばせることが基本。

外部から講師を招いて行う研修もこれに該当します。

Off-JTの目的は、研修を受講した結果、「〇〇ができるようになる」ことです。

例えば、新入社員研修だったら、研修受講後は、「組織の一員として相応しい基礎的な知識を身に付け、行動できる」ようになっていなければいけません。

研修の前後で行動が変わるということを意識していないと、Off-JTが「知識を得る」「理解する」だけの場となってしまうので注意しましょう。

マニュアルや本などの単なるインプット以上の効果が得られるような研修内容と、受講者の意識づけが必要です。

Off-JTのメリット

- 基礎的・専門知識のインプットする場として最適

- 一斉に学ぶことができる

- いったん業務から離れるため、学ぶことに集中できる

- 幅広い教育が受けられる

- 参加者同士の交流や情報交換が可能

Off-JTのデメリット

- 単なる知識の習得に終わり、実践に生かされないことがある

- コストがかかる

- 業務を離れるため、ほかの人材に負担がかかる

Off-JTでの育成が向いている会社

- 新入社員やキャリア採用の人数が多い

- 人材育成や業務のやり方などにマニュアルがある

- 新制度やシステムを導入する

- 人材の配置転換がある

1-3. 自己啓発(SD)

自己啓発(SD)とは、個人の意思により行われる能力開発やメンタルの成長を果たすための活動です。

具体的には下記のようなものが該当します。

【自己啓発の一例】

- 書籍などでの学習

- セミナーや研修への参加

- 各種検定

- 通信教育

自己啓発は本来、自分自身が目的と手段を決め、費用を負担して実施するものです。

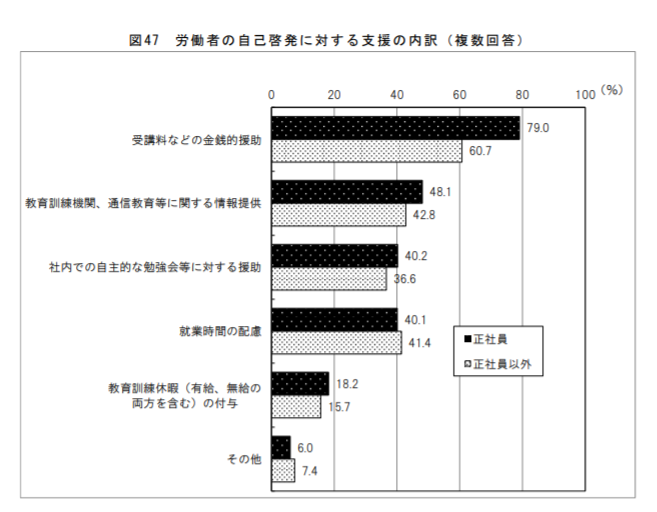

しかし、厚生労働省の『平成30年度「能力開発基本調査」』によると、正社員の自己啓発に対する支援を行っている企業は79.5%と高い水準をキープしています。

この結果から、企業の自己啓発支援に対する前向きな傾向が読み取れます。

実際に企業が行っている自己啓発支援の内訳は次の通りです。

自己啓発は個人の費用負担が大きいため、推進する場合には金銭的援助が少なからず必要でしょう。

費用面以外にも、自己啓発推進施策として、

- 就業時間の配慮(短時間勤務、時間外労働の免除など)

- 社内での自主的な勉強会に対する援助

- 資格手当の支給

- 職業給付金の活用

など、「自己啓発を行いやすい環境」を整備することも重要です。

自己啓発(SD)のメリット

- 業務外で行えるため、実務に支障がない

- スキルアップが早い

- モチベーションになる

自己啓発(SD)のデメリット

- 知識の習得で満足してしまい、職場に還元されにくい

- 活動内容が興味や関心があるものなどに限定される

- 自己啓発を行う余裕がない

- 費用の補助がない場合は、コストが負担となる

- モチベーションの維持が難しい

自己啓発(SD)での育成が向いている会社

- 従業員の業務スタイル(勤務時間など)が一定でない

- Off-JTを行う費用・時間的余裕がない

- 特定の資格やスキルの取得が業務にプラスに働く

1-4. メンター制度

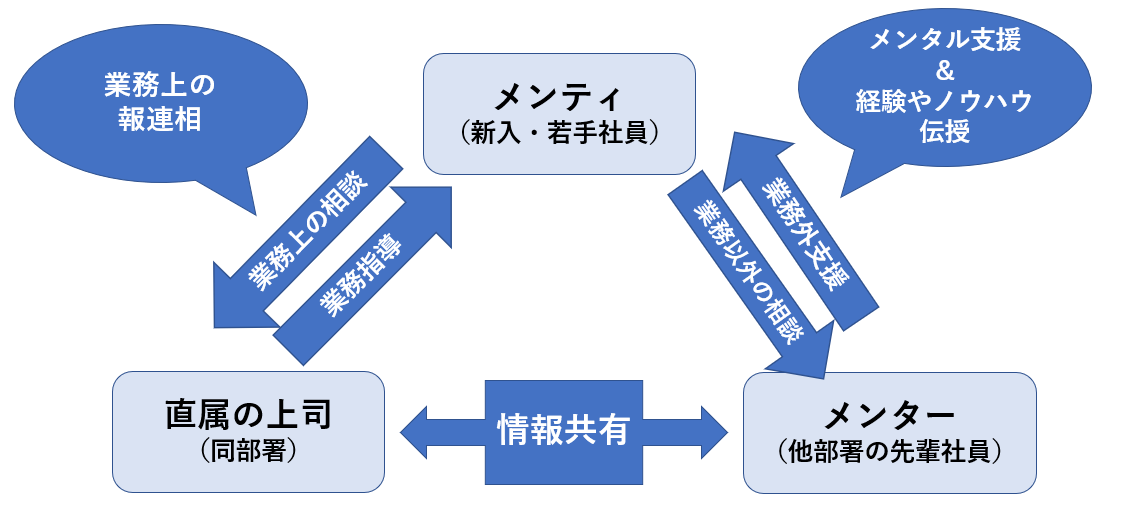

メンター制度とは、新入社員や若年層の社員(メンティ)を、知識や経験のある先輩社員(メンター)が支援する制度のことです。

一般的にメンターはメンティと別部署の先輩が努め、マンツーマンの関係で進められます。

メンティは同部署の先輩に相談しにくい将来に関する悩みや、プライベートな相談をメンターにすることができます。

メンターはメンティの話を聞くことで、メンタル面を支えます。

メンターの主な役割は次の2つです。

- メンティの相談に乗ることで、メンタル面を支援する

- メンターの経験やノウハウを伝え、メンティの育成を図る

メンター制度の特徴は、メンティだけでなく、メンターも共に成長できる点にあります。

|

|

得られるメリット |

|

メンティ(新人) |

|

|

メンター(先輩) |

|

|

組織 |

|

メンター制度については、「 メンター制度とは?メリットデメリットと事例から学ぶ失敗しない方法」の記事で詳しく取り上げています。メンター制度についてより深くご理解いただけますので、ぜひご覧ください。

また、終身雇用制度が崩壊した近年では、社員の定着化が重い課題となっています。

中でも、若手社員の定着化・育成は深刻な問題です。

そのため、厚生労働省では人材確保等支援助成金の一環として、メンター制度の導入を推進しています。

人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)とは?

事業主が新たな雇用管理制度の導入・実施を行い、適切な運用を経て、従業員の離職質低下を達成した場合に、助成金(57万円)を受給できる制度です。

該当する雇用管理制度は下記の5制度です。

- 評価・処遇制度

- 研修制度

- 健康づくり制度

- メンター制度

- 短時間正社員制度(保育事業主のみ)

助成金の詳細については、こちらでご確認ください。

メンター制度の助成金については、「 「メンター制度の助成金」最大72万円を確実に受給する方法と注意点」の記事で詳しく解説しています。こちらも併せてご覧ください。

メンター制度のメリット

- メンティが悩みを1人で抱え込みにくい

- メンティが精神的に安定した状態で業務に集中できる

- メンティがメンターの姿を見て、自身のキャリアをイメージしやすくなる

- メンティへの指導を通じてメンターのスキルが上がる

(業務の習熟度、コミュニケーション能力向上、マネジメントの基礎力など)

メンター制度のデメリット

- メンターとメンティの組み合わせの選定が難しい

- メンターのスキルに左右される部分が大きい

- プライバシーへの配慮が必要

メンター制度での育成が向いている会社

- 若手社員と管理職の間に年代差がある

- 新人と若手社員の両方の育成に力を入れたい

1-5. MBO(目標管理制度)

MBOは「Management by Objectives」の略で、経営学者のP.F.ドラッカー氏が提唱したマネジメント手法です。

日本語に訳すと「目標による管理」となり、「個人で設定した目標をどれだけ達成できたか」によって評価を決めるというものになります。

一般財団法人 労務行政研究所の調査によると、2018年の段階で企業の約79%がMBOを評価制度に組み込んでいることが明らかになったことから、日本でも馴染みがある育成手法の1つと言えるでしょう。

MBOではまず、育成ターゲット自身が目標を設定します。

育成ターゲットの目標が適正かどうかを育成者が判断し、相談の上で最終的な目標を設定するのが特徴です。

MBOの主な流れは次の通りです。

①育成ターゲットが自身の目標を設定

②育成者が①の目標が適正かチェック

③育成者と育成ターゲットが相談して、目標を設定

④設定した目標に対して達成を目指す

この流れを組み込んだ行動は以下のようになります。

|

育成ターゲット |

|

|

育成者 |

|

MBOについては「MBO(目標管理制度)とは?導入の利点と活用へ向けたステップをわかりやすく説明 」でより詳しく説明をしていますので、ぜひご覧ください。

MBO(目標管理制度)のメリット

- 取り組む業務が明確になるため、業務効率が上がる

- 自分で目標が設定できるため、職務能力の向上につながる

- 評価のプロセスが透明性が高く、育成ターゲットに不満を抱かせない

MBO(目標管理制度)のデメリット

- 個人・成果主義の意味が強く、モチベーションが低下しやすい

- 業務や経営状況によって、目標が無意味化する

- 目標の難易度によって個人差が出るため、適正評価が難しい

- 評価作業に時間がかかり、育成者の負担が大きくなる

MBO(目標管理制度)での育成が向いている会社

- 目標を数字化しやすい

- 管理職の層が厚い

1-6. 1on1ミーティング

1on1ミーティングとは、上司と部下が1対1で対話することを指します。

この1対1の対話はいわゆる面談とは異なり、部下の成長を促すために設定されます。

一般的な面談は目標の進捗確認や業務内外の報告・相談がメインで、上司が現状を把握するためのものです。

1on1ミーティングは、上司が現状把握をするためのものではなく、部下の成長のために行います。

1on1ミーティングの特徴をまとめると次のようになります。

- 週に1回、最低でも月に1回と短いサイクルで定常的に実施

- 上司はきちんと部下に向き合って話す

- ミーティング内容は、「部下が話したいこと」

- 上司は基本的には聞き役。部下の言葉を先取りしたり、自分の考えや答えを言わない

- 問題の対処法について、部下自身に答えを見つけさせる(導きはOK)

1on1ミーティングはアメリカの有名企業では当たり前の習慣として実施されていましたが、近年日本企業においても大きく注目されている育成手法です。

日本企業ではヤフーやパナソニックなど、大手企業で導入されています。

1on1ミーティングについてより詳しく知りたい方は、「1on1ミーティング実施の目的は?質問内容の具体例や注意点・導入企業を紹介」の記事にお進みください。

1on1ミーティングのメリット

- 上司と部下間のコミュニケーションが向上する

- (部下)相談や評価をタイムリーに受けることができる

- (上司)上司は部下について深く知ることができる

1on1ミーティングのデメリット

- 上司・部下ともに1on1ミーティングの本質を理解していないと無意味になる

- 上司の1on1ミーティング理解力によって、ミーティング濃度が変化する

- 時間の確保が難しい

1on1ミーティングでの育成が向いている会社

- 上司と部下のコミュニケーションが希薄

- 新しいアイディアや意見が欲しい

- 現状を改善したい

1-7. コーチング

コーチングとは、上司が部下の「将来なりたい姿」を支援する育成手法のことです。上司は部下の能力の限界を決めつけず、問題解決や目標の実現を目指します。

コーチングは命令や指示によって行動を強制するのではなく、質問や問いかけによって部下自身が「向かうべき方向」を決めます。

そのため上司の悩みのポイントに臨機応変に対応する必要があり、豊富な知識や経験が求められます。

コーチングと類似の育成手法にはフィードバックがあります。

2つの育成手法の違いは次の通りです。

|

育成手法 |

コーチング |

フィードバック |

|

コミュニケーション |

双方向コミュニケーション |

双方向コミュニケーション |

|

問題点の把握 |

上司が質問をし、部下自身で気づく |

上司が明示する |

|

行動の改善 |

上司は部下が自分で考えることを促す |

対話の中で出てきた案の中から、上司主導で改善方法を決める |

コーチングのメリット

- 主体性が高まる

- 育成ターゲットの可能性や個性を引き出す効果が期待できる

- 学習意欲の向上

コーチングのデメリット

- 多数を一斉に育成できないため、非効率的

- 効果が出るまで時間がかかる

- 育成者にコーチングのスキルが必要

コーチングでの育成が向いている会社

- 人材育成の予算をある程度確保できる

- 人材育成を「将来の企業への投資」ととらえられる

1-8. ストレッチアサインメント

ストレッチアサインメントとは、本人の力量よりも難易度の高い業務を割り当てることです。従業員の能力開発の手法のひとつとして人材育成の分野で広く知られています。

若手・中堅層と管理職層におけるストレッチアサインメントの具体例は次の通りです。

【若手・中堅層】

- イレギュラー業務の対応

- 部門や部署をまたがる業務

- 業務改善

- 後輩の指導など

【管理職層】

- 組織マネジメント

- 新規部門・事業の立ち上げ

- 業務改革の推進・実行など

ストレッチアサインメントが成功すると、難易度の高い業務を与えられた本人は大きな自信を得ることができるだけでなく、次世代リーダーの選抜の役割も担います。

ストレッチアサインメントのメリット

- 業務に関する全般的なスキルの向上

- ストレッチアサインメントの成功で自信と達成感を得られる

ストレッチアサインメントのデメリット

- 能力不足の人材にストレッチアサインメントは不向き

- 割り振る業務の難易度の見極めが難しい

- 本人の能力を大幅に超える業務はモチベーションの低下を招く

ストレッチアサインメントでの育成が向いている会社

- 人材の能力を適正に見抜くことができる

- 適切なフィードバックができる上司がいる

1-9. ジョブローテーション

ジョブローテーションとは、社員の能力開発を目的とした配置転換のことです。

単なる人事異動とは違い、企業の人材育成計画に基づいて行われます。

同一部門内での職務変更よりも、一般的には部門間や職場の異動を指します。

若手社員の人材配置に活用する場合には、数か月程度の短い期間での異動を繰り返すことが多いようです。

一方で管理職や幹部候補となる人材の場合は、数年単位で実施されます。

大企業の場合は、次の幹部候補となる人材育成のためにグループ企業への出向という形をとることもあります。

ジョブローテーションは終身雇用制度を前提としていることから、日本ならではの人材育成手法と言われています。

ジョブローテーションのメリット

- 社員の適正を見極めることができるため、適材適所の人材配置が可能になる

- 複数の業務を経験することで、物事を多面的に把握ができる

- 同一業務によるマンネリ化の防止

- 従業員満足度の向上や離職率の低下につながりやすい

ジョブローテーションのデメリット

- スペシャリストの育成が困難になる

- 一時的に業務スキルが低下し、業務が滞る可能性がある

- 社員の希望に沿わない場合は、モチベーション低下や離職につながる

ジョブローテーションでの育成が向いている会社

- 複数の部署がある

- 企業の規模が大きい

- 業務に流れがある

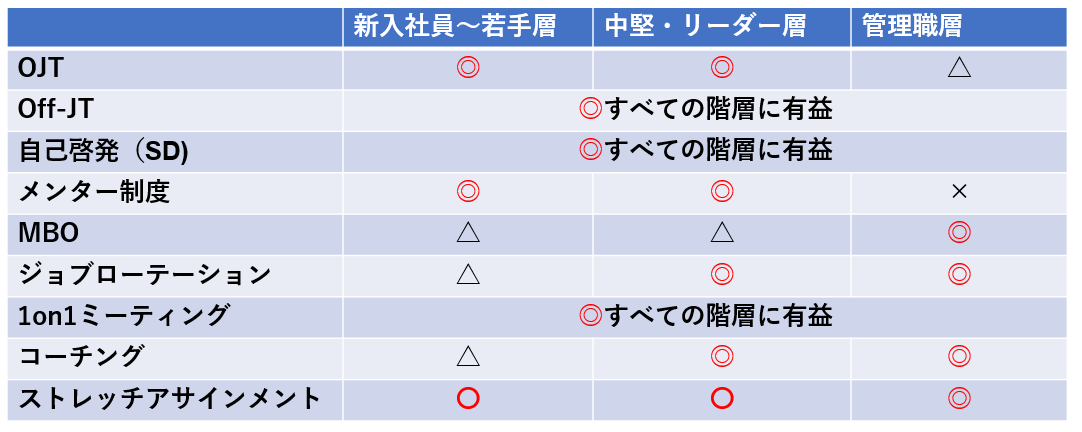

2. 階層別のおすすめ育成手法一覧

「新人に最適な手法はどれ?」

「階層によっておすすめの育成手法はあるの?」

そんな疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

階層によって合わない・導入しにくい育成手法も当然あります。

下記の表に階層別のおすすめ育成手法を一覧にしましたので、ぜひ参考にしてください。

|

新入社員~若手層 |

社内異動(転勤含む) |

|

中堅・リーダー層と管理職 |

|

3.人材育成の成功事例

本章では、人材育成の成功事例4つをご紹介します。

- OJTの成功事例:マルハニチロ株式会社

- 自己啓発の成功事例:株式会社ファミリーマート

- メンター制度の成功事例:川崎信用金庫

- ジョブローテーションの成功事例:ヤマト運輸株式会社

4社とも導入背景や具体例、取り入れて良かった点などをまとめています。

独自の取り組みで成功した企業もありますから、ぜひ参考にしてください。

3-1.OJTの成功事例:マルハニチロ株式会社

出典:マルハニチロ株式会社

マルハニチロ株式会社は、冷凍食品や缶詰で日本の食卓を支える大手食品会社です。同社は「採用人数を絞って、じっくり育てる」という人材育成方針のもと、「向上心を持って自律的に取り組める育成」を目指しています。

マルハニチロ株式会社では、全新入社員に1名ずつ各部署のOJTリーダーがつきます。

このOJTリーダーは従来のOJT制度を同社独自の取り組みに変えたものです。

|

一般的なOJT |

OJTが部下をマンツーマンで育成 |

|

OJTリーダー |

部下のOJTをコントロールし、育成を主導 |

この取り組みにより、OJTを一部のメンバーだけに負担をかけるものではなく、組織全体での人材を育成するようになりました。

|

導入背景 |

|

|

具体例 |

|

|

効果 |

同社の入社3年後の離職率は6.7%これは食品メーカーの離職率の平均10.8%を下回る(平成27年卒) |

|

OJTを |

|

参考:【事例 No.107】マルハニチロ | 新入社員教育 | 企業事例集 | 産労総合研究所

3-2.自己啓発(SD)の成功事例:株式会社ファミリーマート

大手コンビニエンスストアのファミリーマートでは、社員の自主性を育むという面から自己啓発(SD)を重視しています。

|

導入背景 |

自らが「感じ」「気づき」「行動する」 という自主性を大切にしており、教育においても自己啓発を重視 |

|

具体例 |

|

|

効果 |

|

|

取り入れて良かった点 |

|

参考:さまざまな場面で社員の成長したい意欲を引き出す | 導入事例 | 人材育成支援 | JMAM 日本能率協会マネジメントセンター

3-3.メンター制度の成功事例:川崎信用金庫

出典:川崎信用金庫

地域密着型の金融機関・川崎信用金庫では、2015年よりメンター制度を導入しています。

川崎信用金庫のメンター制度では、メンティとの面談は業務時間内・外のどちらでもOK!

就業後に食事をしながら行うこともあり、相談しやすい空気になっています。

|

どのように導入したのか |

新入社員1人だけ配属する店舗が増えた。しかし、メンター制度を導入しなければならない切迫した理由はなかったが、より働きやすい環境にするため |

|

具体例 |

|

|

効果 |

|

|

取り入れて良かった点 |

|

参考:【事例 No.135】川崎信用金庫 | 新入社員教育 | 企業事例集 | 産労総合研究所

3-4.ジョブローテーションの成功事例・ヤマト運輸株式会社

出典:ヤマト運輸

選ばれた管理職・経営幹部候補に行われることが多いジョブローテーションですが、ヤマト運輸株式会社では新入社員の育成プログラムとして導入しています。

|

導入背景 |

|

|

具体例 |

|

|

効果 |

|

|

取り入れて良かった点 |

|

参考:ヤマト運輸株式会社:「ジョブローテーション制度」が若手を育てる|『日本の人事部』

4. 【階層別】人材育成を成功させるポイント

人材育成の手法が決まったら、いよいよ実践ですね。

実践するからには、企業にとって優秀な人材を育てたいところです。

次項より人材育成の手法を最大限活かすためのポイントを階層別にご紹介します。

4-1. 新人~若手層

新人社員は、業務や社内の環境に不慣れです。

「分からないことが分からない」

「このまま言われるまま業務をこなしていて良いのだろうか」

と不安になりがちです。

そんな新人社員の育成のポイントは

- 人材育成の目的を明確にし、しっかり理解させる

- 実践の機会を与える

の2つです。

4-1-1. 人材育成の目的を明確にし、「業務の意味」をしっかり理解させる

新人~若手層の育成をうまく進めるためには、「人材育成の目的を明確にし、『業務の意味』をしっかり理解させる」ことがポイントとなります。

というのも若手層の社員の場合、業務が場当たり的だったり、結果が見えにくかったりすることが多々あるからです。

このため、「自分はこの仕事が合っているのか?」「仕事が楽しくない」とモチベーションが下がってしまうことも少なくありません。

このような状態を防ぐには、

- 人材育成の目的を共有する

- 現在の業務が「どのような結果に結びつき、やり遂げることでどのようなスキルが身につくのか」を理解させる

ことが大切です。

どんなに単純な業務であってもその仕事が誰かの役に立っていたり、将来の自分の理想像に近づくと分かっていれば、前向きに取り組むことができるでしょう。

4-1-2. 実践の機会を与える

若手層の社員育成のもう1つのポイントは、「実践の機会を与える」ことです。

若手層は先輩社員の業務を身近で見たり、研修などでさまざまな知識を学んだりする機会が非常に多いもの。

しかし、指導する上司や先輩が、

「失敗されると迷惑だから」

「自分でやった方が断然早いから」

などと、実践の機会を与えずにいると、新人は学んだ知識を身に付ける前に忘れてしまう可能性があります。

学習した内容を定着させるためには、積極的に実践の機会を与えましょう。

インプットだけでスキルが習得できる人はほとんどいません。

インプットとアウトプットはセットであると考えて、指導や研修の後は学んだ内容を生かした業務を任せるようにしましょう。

4-2. 中堅・リーダー層

中堅社員は新人社員と管理職に挟まれて、業務に追われることが増えます。

新人社員のOJTを務める一方で、部長からの育成指導を受けていることも。

育成する側でありながらも、自身もステップアップが求められる難しいポジションであることをまずは理解しましょう。

そんな中堅社員を育成するポイントは、

- 努力をしっかり評価する

- ステップアップのステージを用意する

の2つです。

それぞれ詳しく解説していきます。

4-2-1. 努力をしっかり評価する

中堅社員を育成する1つ目のポイントは、「努力をしっかり評価する」ことです。

先ほどもお話ししたように、中堅社員は日々の業務で忙殺されがち。

忙しいと体だけでなく、心も疲れ切ってしまうものです。

普段の状態なら自分で満たせる「承認欲求」に振り回されたり、プレッシャーや責任感に押しつぶされそうになったりすることもあるでしょう。

そんな時に、効果があるのが、上司であるあなたからの一言です。

「よく頑張っているね。助かったよ」

「君が作る報告書はよくまとまっていて非常に分かりやすい」

などのねぎらいの言葉や感謝は、部下の張り詰めた心を解きほぐす効果があるでしょう。

「頑張れば頑張っただけ評価される」

そう思うだけで、前向きに業務に取り組むパワーがチャージされるはずです。

4-2-2. ステップアップのステージを用意する

2つ目のポイントは、「ステップアップのステージを用意する」ことです。

ステップアップのステージとは、必ずしも「出世」などのポジションを与えることではありません。

- OJTリーダーからチームリーダーになれるように、人材育成の研修を受講させる

- さらに上の業務に携われるよう専門知識を学ぶために、別部署へ異動させる

などの、キャリアアップにつながる機会・要素があれば、どのようなものでも構いません。

もちろん、中には「研修の設定や人事異動は上司の一存では決められない」という人もいらっしゃるでしょう。

この場合は、個別ミーティングで下記を実践することをオススメします。

- 将来、どのような人材になっていたいか(上司・部下とも意見を出す)

- そのために現在実践できる取り組み

を共有することで、部下は「将来の自分の姿」がイメージしやすくなります。

ゴールが明確になると、やる気が引き出されますから、部下のさらなる成長が期待できるでしょう。

業務に対するマンネリ化を防止するためにも、新たな仕事や役割を与えたり、将来のビジョンを再認識させる必要があります。

4-3. 管理職

経営層と中堅層の間に挟まれた管理職には、多くの役割が求められます。

しかし、現実にはその役割を十分に果たせていないという声が多く聞かれるのも事実です。

その主な理由に、実務・部下育成の負担が大きいことが指摘されています。

この事実を踏まえて、管理職を育成するポイントをまとめると次のようになります。

- 社内の人材育成環境を整備する

- マネジメントやコーチングなどのOff‐JTを強化する

それぞれを詳しく解説していきます。

4-3-1. 社内の人材育成環境を整備する

管理職を育成する1つ目のポイントは、「社内の人材育成環境を整備する」ことです。

先ほどもお話ししたように、管理職は実務・部下育成で多くの時間をとられています。

管理職のモチベーションを維持・向上するためにも、まず管理職が抱える負担を軽減しましょう。

実務の負担軽減は経営状態などにより難しいこともありますが、人材育成面での軽減は環境整備によって実現可能です。

人材育成体制のスリム化や、一度に同時に多数の育成を担わないなど、経営者と人事部署で最適なシステムを作りましょう。

4-3-2. マネジメントやコーチングなどのOff‐JTを強化する

2つ目のポイントは、「マネジメントやコーチングなどのOff‐JTを強化する」ことです。

マネジメントやコーチングなどの能力を育てるには、専門的な知識と豊富な経験が必要です。

せっかくOff-JTを行っても、経験や実績のない上司が講師だったり、ただテキストを読んだりするだけでは、期待する効果は得られにくいでしょう。

このため、マネジメントやコーチングのOff-JTは専門家の力を借りて研修の内容を強化する必要があります。

管理職が充実した内容のOff-JTを受けで得られる効果は次の2つです。

- 管理職自身の能力が向上し、人材育成や業務が円滑に進められるようになる

- 管理職の人材育成能力向上により、部下が良い指導を受けられる

これにより、社内の人材育成がスムーズになるだけではなく、優秀な人材が育ちやすい環境を育むことができるでしょう。

本章では人材育成を成功させるポイントを階層別にご紹介しました。

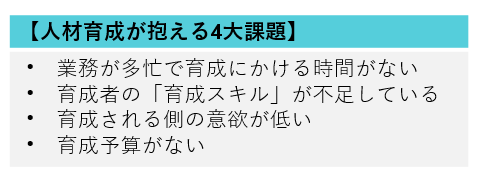

しかし人材育成には大きな課題があり、課題ごとに対策を打つ必要があります。

厚生労働省が公開している資料によると、多くの企業が以下の4つの課題を抱えていることが明らかとなりました。

人材育成を成功させるためには、課題と解決策を理解し、適切に対処していくことが求められます。

こちらの記事「データから分かる人材育成の課題とは?【階層別の解決策あり】 」では、上記の4大課題のほか、階層別の課題と解決策を解説しています。具体的にどのように対処すべきかが分かりますので、こちらも併せてご覧になってください。

5. まとめ

企業が導入可能な人材育成の主な手法を特徴・メリット・デメリット、成功事例などを含めてご紹介しました。

人材育成の手法は大きく次の2つに分類することができましたね。

|

狭義の人材育成の手法 |

広義の人材育成の手法 |

|

|

今回は現在の企業実務の観点に基づいて材育成の手法をご紹介しました。

しかし人材育成の手法に正解はありません。

多様な進め方があり、社員1人ひとりが成長スピードも業務に対する姿勢も違う以上、それぞれに合うベストな手法を作り上げる必要があります。

人材育成は難しいと考えがちですが、実は育成する側も同時に成長ができる貴重なチャンスでもあります。

今回ご紹介した手法をベースに、あなたが部下に最適な育成手法をスタートさせることを祈っています!