人事評価制度とは一定の基準で社員を評価することで人材育成や適切な人事配置をし、最終的に企業の業績アップや目標達成につなげるための制度です。

うまく活用できれば社員がどんどん成長し生き生きと働ける環境を作れますが、問題点を抱えたまま運用してしまうと思ったような成果を感じられず、下記のような問題点を抱えたまま運用してしまうことに。

|

人事評価制度が抱える問題点 |

|

|

① |

企業側の評価基準が曖昧のままになっている |

|

② |

働き方改革に適応できるよう改正がされていない |

|

③ |

導入している評価制度そのものに問題がある |

|

④ |

社員と企業側に温度差がある制度になってしまっている |

実際にアデコ株式会社が実施した「人事評価制度に関する意識調査」では自社の人事評価に不満を持っている社員の割合が62.3%を占めているという結果が出ており、人事評価制度が社員の成長やモチベーションアップに直結できていないのが現状です。

|

社員が人事評価制度に不満を抱える理由 |

|

|

評価基準が明確でない |

62.8% |

|

評価をする人の価値観や経験によりばらつきがあり、不公平だと感じる |

45.2% |

|

評価結果のフィードバックや説明が不十分 |

28.1% |

|

自己評価より低く評価され、その理由が分からない |

22.9% |

|

評価結果が昇進に結びつかない |

21.4% |

だからこそ、社員も企業も双方が納得でき自社のビジョンや風土に合う人事評価制度を運用できるよう、人事評価制度に多い問題点を把握し、自社の人事評価制度をもう一度見直してみましょう。

そこで、この記事では

◯人事評価制度が抱える問題点

◯人事評価制度を見直すときのポイント

◯人事評価制度の問題点を払拭した事例

◯人事評価制度を見直すときの進め方

など、人事評価制度が抱える問題点や自社の人事評価制度を見直す方法を解説していきます。

これを読めば

「人事評価制度を見直したいけれど、どのようなポイントを改善したらいいの?」

「人事評価制度の問題点を把握し、自社の制度作りに活かしたい!」

といった悩みが解決でき、人事評価制度の問題点を払拭した人事評価制度が作れるようになります。

ぜひ、最後まで読み人事評価制度の問題点を把握し、自社の人事評価制度を見直して納得できる制度作りを目指しましょう。

1.【統計データから見る】人事評価制度の4つの問題点

冒頭でも述べたように、現在の人事評価制度は次の4つのポイントが問題視されています。

1-1.企業側の評価基準が曖昧

あしたのチームが2018年11月に実施した「企業の人事評価制度の構築・運用に関するインターネット調査」によると、実際に人事評価をしている企業側が「評価をする人同士で評価基準にばらつきがある」ことを問題視していることが分かりました。

|

人事評価制度の運用において課題だと感じていることは? |

|

|

評価をする人により評価基準にばらつきがある |

46.0% |

|

評価基準が曖昧 |

40.0% |

|

目標設定が曖昧 |

37.0% |

これは、企業側が人事評価制度の構築や明確な基準設定を怠っていることが原因です。

管理職が人事評価の基準を理解できていないまま「なんとなく」「各管理職の目線で」という評価を続けていると下記のような支障が出てきます。

社員の頑張りや目標達成の過程を一定の基準を持ち評価できないため、評価に不満を持つ社員が出てくるでしょう。そのときに「どのように評価をしたのか?」と聞かれても明確にできないと、社員との信頼関係に溝を作ってしまいます。

また、管理職によって評価基準が変わると「部下が育つチーム」と「部下を放置しているチーム」の格差ができ、最終的に企業全体の成長が滞ってしまうのも大きな問題点となります。

参考:あしたのチーム「企業の人事評価制度の構築・運用に関するインターネット調査」

1-2.働き方改革に伴う新しい働き方に対応しきれていない

2019年から順次施行されている「働き方改革」では、労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を目標に掲げています。

この制度を踏まえて人事評価制度を調整する、工夫するところまで至っていない企業が多いのが現状です。実際に、あしたのチームが実施した「中小企業の働き方改革と人事評価に関する調査」をみると、管理職の53.6%が「自社の体制は働き方改革に適していない」と危機感を抱いています。

例えば、「リモートワーク」や「短時間勤務制度」を導入した場合、働き方に捉われない評価基準を作らなければ社員一人一人を正当に評価できません。

また、正社員やアルバイト、パートという区別により不合理な待遇をしてはいけない「雇用形態にかかわらない公平な待遇の確保」を実施しようとすると、人事評価制度にも公平性を取り入れる必要があります。

本格的に働き方改革が浸透し始めているからこそ、人事評価制度も変えていかなければならない場面に直面しています。

参考:管理職の53.6%が「働き方改革推進に体制が適していない」と回答~2019年4月 中小企業の働き方改革と人事評価に関する調査~

厚生労働省「働き方改革の実現にむけて」

1-3.人事評価制度そのものに問題がある

現在日本で主流となっている年次評価制度には、下記のような問題点があります。

具体的にどのような点が問題視されているのか、一つずつ見てみましょう。

1-3-1.年次での目標達成では流れについていけない

年次評価制度では、年度の始まりに目標設定をし1年かけて目標達成に取り組みます。時代の流れが早くなっているのに、年次での目標設定に留まっており時代の流れについていけていないのではと問題視されています。

日々の課題や業務内容によっては、当初の目標との間に差が生まれる可能性も。タイムリーではない目標設定は、企業の成長を低迷させているという考え方もあります。

1-3-2.社員の努力や能力などを細かく評価できない

1年の業績や勤務態度を総合的に判断するため、日々の勤務態度や課題達成能力などを反映しにくいという問題点もあります。

社員一人一人の目標や能力に合わせた評価がしにくいため、個々の能力を最大限に活かした人事配置につながらない可能性もあるでしょう。

1-3-3.相対評価によりモチベーションが下がる

相対評価では社員全員が同じように努力したとしても、誰かにCやDといった低ランクを付けなければなりません。

「頑張ったはずなのに思ったような評価ではない」ということが起こりやすく、社員のモチベーション低下につながってしまいます。

また、周囲の能力に左右されるのも相対評価の問題点で、優秀な社員が多い部署に配属されることで低評価を受ける可能性が高くなります。逆に、優秀な社員が少ない部署では平均レベルの社員でもA評価が取りやすくなるので、平等性に欠けるところも問題点の一つです。

1-4.人事評価に不満を抱えている社員が多く温度差がある

人事評価制度は、社員のモチベーションアップや成長につながるものでなければなりません。

2018年にアデコ株式会社が実施した「人事評価制度に関する意識調査」では、「自社の人事評価制度に満足しているか?」という問いに対して不満を持っている人の割合が62.3%を占めています。

これは社員の2人に1人が人事評価制度に不満を抱えているということ。企業をより成長させるための人事評価制度で、社員と企業側に温度差があることが分かります。

|

社員が人事評価制度に不満を抱える理由 |

|

|

評価基準が明確でない |

62.8% |

|

評価をする人の価値観や経験によりばらつきがあり、不公平だと感じる |

45.2% |

|

評価結果のフィードバックや説明が不十分 |

28.1% |

|

自己評価より低く評価され、その理由が分からない |

22.9% |

|

評価結果が昇進に結びつかない |

21.4% |

社員が納得できる人事評価制度となっていないところも、大きな課題だと言えるでしょう。

2.人事評価制度の見直しをするときの3つのポイント

では、実際に人事評価制度を見直すときにはどのような点に着目したらいいのでしょうか?ここでは、自社の人事評価制度を見直すときにチェックしたい3つのポイントをご紹介します。

2-1.人事評価の目的を再認識する

まずは自社がどのようなことを叶えるために、人事評価をするのか再確認をするところから始めましょう。人事評価をする主な目的として、次の3つがあります。

企業のビジョンや方向性に合う人材育成や人材の選出を重視したい場合には、企業のビジョンに合う目標設定方法から見直す必要があるでしょう。また、企業のビジョンを浸透させるために、管理職の指導方法や評価方法をチェックする必要があるかもしれません。

一方で、人事評価をすることで社員のモチベーションアップや成長につなげたい場合は、評価のフィードバック方法や社員のモチベーションアップを重視した評価制度の構築が必要となるでしょう。

このように、企業側が人事評価をすることでどのようなことにつなげたいのかを明確にすることで、見直すべきポイントが浮かび上がってきます。

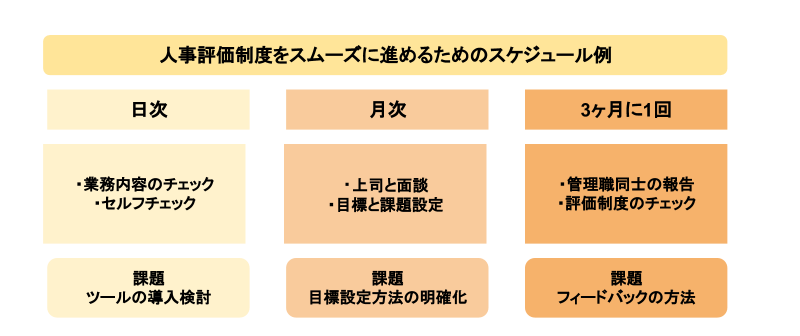

2-2.人事評価制度が機能するスケジュールとなっているか

現在実施している人事評価制度が正しく機能しているかどうかも、見直したいポイントです。例えば、毎月1回人事評価をするという決まりを立てていても、業務に追われ時間が確保できていなければ意味がありません。

そこで、下記のようにどのようなスケジュール感で人事評価を進めるのか、一度明確にしてみることをおすすめします。

毎日すべきことや1ヶ月に1回すべきことが明確になると、継続的に運用することが可能かどうか判断できます。

スケジュール的に難しい場合には「どのような方法なら解決できるのか」検討し、枠組みだけの人事評価制度とならないよう機能することを前提として見直してみましょう。

人事評価制度は運用できるかどうかが鍵を握るとも言われています。いくらいい人事評価制度でも適正に運用できなければ意味がないので、継続可能なスケジュールを考えることが大切です。

2-3.平等な人事評価ができる方法や制度が整っているか

人事評価の方法が曖昧だと社員からの不満が多くなるだけでなく、評価をする側も「この方法で正しいのか」と迷いながら評価をしなければなりません。

現在、人事評価を考える観点として用いられることが多いのは下記の観点です。

【人事評価を考えるときの5つの観点】

①評価の目的(評価の目的)

②評価の内容(どのようなことを評価するのか)

③評価のタイミング(1年に何回評価するのか)

④評価場面の現実性(どのような場面を高く評価するのか)

⑤評価のためのテクニックやツール(どのような方法で評価するのか)

これらが明確化されていないと、うまく機能しない曖昧な人事評価となってしまいます。とくに、「評価の内容」や「評価場面の現実性」はできるだけ明確な基準を持たせることで、評価する側のずれが少なくなります。

また、評価基準の見直しポイントとして多いのが、せっかく導入した人事評価ツールが使いこなせていないことです。導入をして終わりではなく「この評価基準を使いどのように評価をするのか」というところまで落とし込んで検討する必要があります。

3.【人事評価制度の問題点を払拭する】人事評価制度の最新トレンド事例4選

人事評価におけるさまざまな問題点をクリアするため、企業ではどのような人事評価制度を導入しているのか最新事例を紹介します。

今回ご紹介するのはいろいろな人事評価制度を組み合わせている一例となります。ぜひ、自社のビジョンにあう人事評価を組み合わせて、運用しやすい方法を検討してみましょう。

|

企業名 |

導入した人事評価制度 |

特徴 |

解消できる問題点 |

|

富士ゼロックス |

コンピテンシー評価制度 |

高い業務をあげる社員の行動特性を基準に評価項目を作成 |

・ビジョンの浸透 |

|

P&G |

ノーレイティング評価制度 |

ランク付けをせず、社員一人一人の目標や能力に合わせて評価 |

・モチベーションアップ |

|

GMOインターネット株式会社 |

360°評価制度 |

上司のみではなく、部下や同僚など多角的な視点から評価をする |

・平等な評価 |

|

株式会社メルカリ |

OKR評価制度 |

企業のビジョンを基に目標設定ができる |

・ビジョンの浸透 |

3-1.優秀なロールモデルを浸透させるコンピテンシー評価制度「富士ゼロックス」

企業のビジョンがなかなか浸透しないと悩んでいる場合に向いているのが、コンピテンシー評価制度です。

高い業績をあげる社員の行動特性を基準として人事評価項目を作成するので、企業が求める人物像が反映しやすいところがメリット。

富士ゼロックスでは1999年に大幅な人事制度改革をしました。そのときに経験戦略に基づき役割設定をし、それぞれの役職につくための基準をコンピテンシーを用いて作ったとのこと。

これを社員に公開し明確な人事評価制度としたことで、「どのようなことをしなければならないのか」社員が考えるようになり、目標設定や長期的なキャリアプランの構築に役立っているようです。

コンピテンシー評価制度のメリットや導入方法について詳しく知りたい場合は、下記の記事も参考にしてみてください。

客観的人事評価が可能なコンピテンシー評価のメリット・導入までの流れ

参考:コンピテンシーモデルの導入事例から学ぶ、成功要因とは?

3-2.ランク付けを廃止するノーレイティング評価制度「P&G]

ノーレイティング評価制度とは、相対評価のように社員をランク付けしないところが特徴です。社員一人一人の目標設定や能力に合わせた人事評価ができるため、社員のモチベーションアップを課題にしている場合に向いています。

P&Gはいち早くノーレイティングを導入した企業の一つで、自社で社員を育成することを大切にしているそう。キャリア形成のオーナーシップは社員一人一人にあると考え、どのようなキャリアを積みたいのが上司と定期的に話し合いながら進めることができるシステムにしました。

また、さまざまな立場の人からコーチングやフィードバックがもらえる「コーチング・フィードバック」も実施しており、社員の成長を促しているとのこと。P&Gの人材育成は外部からも高い評価を得ています。

ノーレイティングとはどのような人事評価制度なのか詳しく知りたい場合は、下記の記事も参考にしてみてください。

ノーレイティングとは?レイティングとの違いやメリット・事例を解説

参考:P&G公式サイト

3-3.360°評価制度で平等な人事評価制度「GMOインターネット株式会社」

「上司一人だけの裁量に任せることで評価にばらつきが出てしまう」という課題を解決したい場合には、360°評価制度が向いています。

360°評価制度とは直属の上司だけでなく、同僚や部下も含めた立場が異なる人からも評価を集めて総合的な評価をする方法です。

GMOインターネット株式会社では「ガラス張りの経営」というポリシーを掲げ、人事評価や個人の目標、報酬まですべてをオープンにしているとのこと。

風通しのいい人事評価をするために360°評価を実施しており、評価結果は次年度の役割や等級に反映されるそうです。360°評価制度を導入し、より確実な評価をフィードバックまでスピーディーにできるようになり導入のメリットを感じているとのことでした。

360°評価制度についてより詳しく理解したい人は、ぜひ下記の記事もチェックしてみてください。

360度評価の導入失敗で起こる弊害2つと失敗する4つの原因を解説

参考:360度評価支援システム「360度評価は組織を活性化させる手段システム導入により、確かな成果をスピーディーに得ることができました」

3-4.目標達成に着目するOKR評価制度「株式会社メルカリ」

OKRは「Objectives and Key Results」の略で、1つの目標には主となる結果が付随するという考え方です。シンプルな方法なので導入しやすく企業のビジョンを基に目標設定ができるため、社員と企業の足並みを揃えたい場合に向いています。

株式会社メルカリではOKRを導入し、クォーターごとに企業の目標から各事業部、各チーム、個人という順に目標設定をしているとのこと。

進捗状況のチェックは各マネージャーに一任しており、OKRの振り返りをするときにしっかり説明できるようにしているそうです。

また、人事評価では「企業理念を遂行しているか」「OKRへの取り組みや成果」の2点をチェックしています。

OKRを100%クリアすることよりチャレンジが必要な目標を立て何%達成できたか取り組みへの姿勢とともに判断することで、果敢にチャレンジをする社内文化が構築できたとのことです。

OKRの仕組みや導入方法を知り自社での導入を検討したい場合は、ぜひ下記の記事もチェックしてみてください。

OKRとは?KPIやMBOとの違いと仕組みや導入へ向けた進め方

4.問題点を払拭する評価制度の再検討方法

最後に、現在抱えている人事評価の問題点を払拭して評価制度を再検討する方法をご紹介します。一般的に人事評価制度を構築するには、1年~2年半ほどかかると言われています。

じっくりと検討し自社の成長と社員の成長をともに促せるような制度にするためにも、次の5つのステップに沿って実践してみてください。

STEP1.企業のビジョンや目標を明確にする

ビジョンとは、企業がこれから進んでいく方向性や社会に対する役割を提示することです。言い換えると、企業として達成したいことになります。

人事評価制度を作る上でも欠かせない指標となるビジョンは、下記のような場面でとても重要となります。

例えば、人事評価をするための目標設定は企業ビジョンを基として考えないと、社員と企業との間に価値観のずれが生じるように。

人事評価基準では「ビジョンをどれくらい達成したのか」は「企業にどれだけ貢献したか」とイコールになります。

PRO-Q編集部が2018年に実施した企業理念に関する調査では79%の企業が「企業理念を掲げている」ことが判明。まだ企業のビジョンが明確になっていない場合は、人事評価制度の見直しを機に検討してみましょう。

参考:経営PRO-Q「約8割が「経営理念」を掲げ、5割超がその浸透に積極的」

STEP2.自社に合う評価制度を検討する

現在の人事評価制度の問題点を洗い出し、自社に合う人事評価方法を検討してみましょう。人事評価制度を見直すときにチェックしたいのが下記のポイントです。

①評価方法や評価項目が曖昧な場合は明確化する

②評価項目ごとの評価基準を作る(5段階評価・点数化など)

③現在の評価方法や評価項目で不要なもの、追加するものを検討する

④評価のフィードバック方法や給与や人材配置への反映方法を明確にする

⑤評価をするためのチェックシートやツールの導入を検討する

人事評価制度を見直している段階で評価基準や評価方法が曖昧だと実際に評価をするときに平等な人事評価がしにくくなるため、どのような評価基準でどのようにフィードバックしていくのかまで検討しておきましょう。

場合によっては改正後の人事評価制度がうまく機能するかどうかをシミュレーションして、運営に支障がないか確認しておくことが大切です。

自社に合う人事評価制度を検討するときに、最新のトレンドや事例も交えて考えたい場合には、下記の記事も参考にしてみてください。

STEP3.評価制度を実践するためのスケジュールを計画する

人事評価制度を意味のあるものにするには、継続的に実践できるスケジュールを立てることが大切です。無料なスケジュールを立てると日々の業務に追われて人事評価まで手が回らなくなり、形式だけのものとなってしまいます。

どのような評価方法を採用するのかにもよりますが、管理職の負担が大きくなる場合や定期的な会議が必要となる場合は見直しをしている段階で周囲にも共有し、実行可能かどうかをチェックしてみましょう。

【自社で設計が難しい場合は外注やツール活用も視野に入れる】

冒頭でも述べたように、人事評価制度を自社で構築するには1年~2年半程度かかります。「定期的に話し合い一から構築し直す時間がなかなか取れない」という場合には、外部ぼコンサルティングを利用するのも一つの手段です。

客観的な視点が入ることで人事評価に対する課題がより明確となり、質の高い制度が完成する可能性があります。

また、人事評価を実践するためのスケジュールを検討したときにフィードバックをしている時間や集計をしている時間が確保できないと感じたら、人事評価ツールを活用してみるのもいいでしょう。すべてを自社で行おうとしないで、あくまでも精度の高い人事評価を継続して行う方法を考えてみてください。

STEP4.スムーズに実践できるよう管理職に周知する

実際に部下を管理し人事評価を行う管理職には、事前に人事評価制度の目的や評価方法、注意点を共有しておくようにしましょう。

とくに、管理職の負担が増えるような評価制度に変更した場合には事前に説明をして、運用時に起こりうる問題や疑問を払拭しておくことをおすすめします。

管理職の理解を得ることができれば、人事評価制度の導入がスムーズにできるようになります。

STEP5.社員には実施前に通達をする

社員にとって「人事評価の基準がわからない」「どのように評価されているのか不透明」という状態は、大きな不満につながります。

企業と社員が良好な関係を維持するためにも、人事評価制度の見直しが終わったら改良点や評価方法を通達するようにしましょう。

通達をするときには社員が納得できるように、

①人事評価制度の目的

②具体的な評価基準、評価の方法、スケジュール

③社員が行うこと(目標設定、ツーの設定など)

④人事評価制度は社員にとってどのようにプラスになるのか

という4つのポイントを押さえることが大切です。人事評価制度の実施までに時間がある場合は、社員からフィードバックを受け付けて随時改良するという方法を取り入れることもできます。

人事評価制度は社員のためにある制度なので、社員が納得のいく形でスタートできるよう努めましょう。

【ウェビナーでわかる】ビジネス変革に欠かせない心理的安全性のつくり方とは?

5.まとめ

いかがでしたか?

人事評価制度が抱えてる問題点を把握し、自社の人事評価制度を見直すことができるようになったと思います。

それでは、最後にこの記事の内容をまとめてみると

人事評価制度が抱えている問題点は次の4つ

1)企業側の評価基準が曖昧で、評価をする人によってばらつきがある

2)働き方改革を踏まえた人事評価制度になっていない

3)現在主流となっている相対評価自体に問題点が多い

4)社員と企業側で人事評価制度に対する理解に相違がある

人事評価制度を見直すときのポイントは次の3つ

1)人事評価をする目的を明確にする

2)人事評価制度が継続的に運用できるスケジュールになっているか

3)評価方法や評価基準が明確になっているか

人事評価制度を見直すための検討方法は次の5STEP

STEP1.企業のビジョンや目標を明確にする

STEP2.自社に合う評価制度を検討する

STEP3.評価制度を実践するためのスケジュールを計画する

STEP4.スムーズに実践できるように、管理職に周知する

STEP5.社員には実施前に通達をして不満を抱えないよう配慮する

人事評価制度の問題点を払拭できるような人事評価制度の見直しができ、社員と企業の双方の成長につながることを願っています。