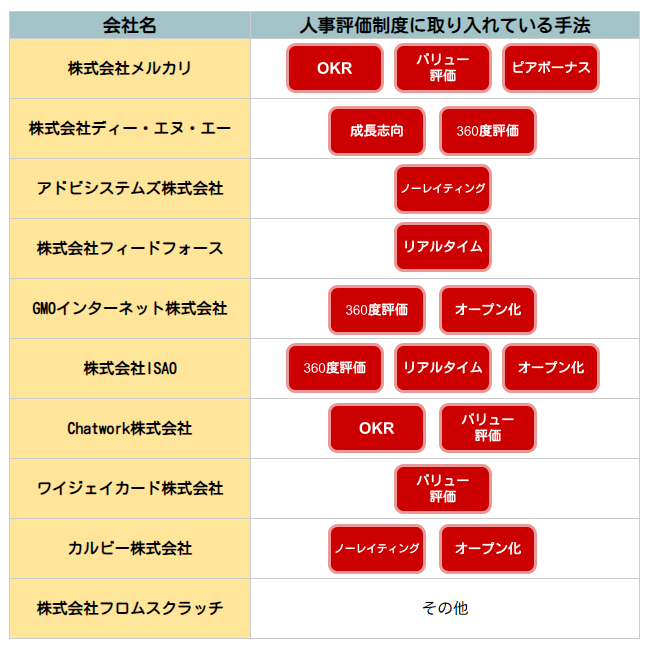

これから人事評価制度を導入または改善しようとしている方の中には、実際に企業に採用されている導入事例を知り、参考にしたい方も多いのではないでしょうか。

従来の年功序列や、現在主流のMBO(目標管理制度)から脱却し、新しい評価手法を取り入れる企業が増えています。

そこで今回は、人事評価制度を変更して成果を出した最新事例を中心に、10つの企業事例を紹介します。

成長企業から学ぶ!人事評価制度の10つの企業事例

1. 株式会社メルカリ【OKR、バリュー評価、ピアボーナス】

2. 株式会社ディー・エヌ・エー【成長志向・360度評価】

3. アドビシステムズ株式会社【ノーレイティング】

4. 株式会社フィードフォース【リアルタイム評価】

5. GMOインターネット株式会社【360度評価、オープン化】

6. 株式会社ISAO【360度評価、リアルタイム評価、オープン化】

7. Chatwork株式会社【OKR、バリュー評価】

8. ワイジェイカード株式会社【バリュー評価】

9. カルビー株式会社【ノーレイティング、オープン化】

10. 株式会社フロムスクラッチ【その他(クルー制度)】

【】の中は、評価の手法を表しています。

10の事例を見ると、バリュー評価や360度評価などを採用している企業が多いことが分かります。また、人事評価の内容を全社員に見えるようにするオープン化も進んでいます。

この後、早速それぞれの事例を紹介していきますが、「従来の評価システムにはどんな課題があったのか」「新しい人事評価制度を導入してみて、どんな効果があったのか」も含めて解説していきます。

さまざまな企業事例と手法を知ることで、自社の人事評価制度について見直すきっかけになれば嬉しく思います。

1. 最新事例も!人事評価制度の10社の成功事例

人事評価制度の成功事例として、新しい手法を採用して成果を出している10社の企業事例を紹介します。

「OKR」「バリュー評価」など事例で紹介している手法が分からないという方は、「3. 最新トレンドも!人事評価制度に使われる10つの手法 」で詳しく解説していますので、そちらもご覧ください。

1-1. 株式会社メルカリ【OKR、バリュー評価、ピアボーナス】

出典:株式会社メルカリ

出典:株式会社メルカリ

フリマアプリで一躍有名になった株式会社メルカリ。同社の人事評価制度は「OKR(定量評価)」と「バリュー評価(定性評価)」の2軸で、四半期ごとに評価を実施しています。

OKRは、アメリカのGoogleやIntelが取り入れて成果を出していたことから着目し、2015年から導入しています。その当時日本にはほとんど情報がない中、英語の文献をあたってリサーチしたそうです。評価の際は、OKRの達成度合いではなく、プロセスを評価します。四半期ごとに設定した個人OKRに対して、達成するプロセスの中で見られた成果やパフォーマンスを見ているそうです。

バリュー評価では、会社の3つの行動指針をどれだけ実践できたかを評価しています。

また、バリュー評価を行うための材料としてピアボーナスのタイムラインを参考にしている他、ピアボーナスを多くもらった人・送った人を表彰しています。

●採用した人事評価制度

![]()

・マネージャーと1on1を行い、難易度が高いチャレンジングなゴールを設定する

・四半期ごとに、OKRを達成するプロセスの中で見られた成果やパフォーマンスを評価

![]()

・3つの行動指針「Go Bold」「All for One」「Be Professional」が実践できたかを評価

失敗を恐れず大胆にやる(Go Bold)

チームに貢献し大きな成果を目指す(All for One)

専門性を高め続け、オーナーシップを持って仕事をする(Be Professional)

![]()

・ピアボーナスツール「Unipos(ユニポス)」を導入し、リアルタイムで賞賛しあえる仕組みを導入

・リアルタイムな360度フィードバックが個人のタイムラインに蓄積されるため、バリュー評価の判断材料になる

個人のOKRと上のレイヤーのOKRが関連するようにしたところ、会社の方向性が個人に伝わりやすくなったといいます。また、バリュー評価を導入することで、ミッションとバリューが会社全体に浸透し、社員一人ひとりが自分で行動できるようになったそうです。

参考:DIO「OKRのリアルなハナシ 〜(株)メルカリの場合〜」

GLOBIS知見録「メルカリの「バリュー」を実現するための人事制度とは?」

SELECK「同僚から月60回「成果給」を受け取った人も!メルカリの「ピアボーナス」運用の裏側」

ピアボーナスでモチベーションを高める「Unipos」の詳細はこちら

1-2. 株式会社ディー・エヌ・エー【成長志向・360度評価】

モバイルゲーム開発・配信や、SNS運営、電子商取引サービスを行う株式会社ディー・エヌ・エー。同社は半期に一度のサイクルで人事評価を行っています。査定は「成果(業績)」と「発揮能力(成長度合い)」の2軸で決まります。「成果(業績)」はボーナスに、「発揮能力(成長度合い)」は基本給として還元しています。

「発揮能力」では、半年ごとに上司と部下でゴールを設定し、その到達度を測っているそうです。基本給は、その到達度と、社員が属するグレードの階層を照らし合わせることで決まります。

また、約130名のマネージャー向けに実名での「360度評価」を行っています。360度評価は通常無記名で行われることが多いのですが、マネージャーとメンバーとの信頼関係を構築するため、実名で行っているそうです。これはあくまでも評価方法ではなく、フィードバックを目的として行われています。

●採用した人事評価制度

![]()

・1年に2回、半年後のゴールを上司と一緒に決める

・到達度×グレードの掛け合わせで基本給が上下する

![]()

・マネージャー向けに記名式の360度評価を実施

・結果を踏まえて、マネージャーが部下を集めてディスカッションして課題を改善している

成果の大きさは必ずしも自分の実力と連動しないため、「発揮能力(成長度合い)」とは別に「成果(業績)」がボーナスとして還元される仕組みは、給与の決まり方が明快だと好評のようです。

参考:SELECK「上司・人事の承認ナシで異動OK!3ヶ月で20人超が利用した新人事制度・シェイクハンズ」

あしたの人事「DeNAの人事制度に学べ!(前編)基本給は「成果」ではなく「成長」で決まる!?」

1-3. アドビシステムズ株式会社【ノーレイティング】

出典:アドビシステムズ株式会社

出典:アドビシステムズ株式会社

グラフィックデザインソフトウェアの市場で圧倒的なシェアを誇るアドビシステムズ株式会社。以前は上司が1年間の部下の働きを見て、上位・中位・下位のランキングに当てはめる人事評価制度を実施していました。しかしその仕組みでは納得感が得られず、従業員の満足度が下がる一方だったそうです。

そこで2012年から、社員の日々の成長を個々に評価する「チェックイン」という人事制度を導入しました。上司と部下が継続的に面談を行うことでランク付けの評価が不要となり、「ノーレイティング」の人事評価制度を実現しています。

●採用した人事評価制度

![]()

・3カ月に一度を目安に、直属の上司と目標に向けた成長点や改善点を話し合う

・1年間の業務が終わった1月に、マネージャーが部下の評価を決める

・評価を決めた後、マネージャーが部下に評価の理由を説明

・昇給や賞与の金額は一人ひとり異なり、人事部は介入しない

新しい評価制度を導入する以前は50~60%だった社員満足度が、導入後には80%台とかなり改善されました。「ノーレイティング」の仕組みを取り入れ、継続的に面談を行い対話を行うことで、納得感や満足度が大きく改善された結果といえるでしょう。

参考:@人事ONLINE「ランク付けの評価からノーレイティングへ アドビシステムズの人事改革」

1-4. 株式会社フィードフォース【リアルタイム評価】

出典:株式会社フィードフォース

出典:株式会社フィードフォース

企業のマーケティング支援サービスを開発している株式会社フィードフォース。以前は半期ごとの人事評価でしたが、それでは仕事の成果が出るタイミングと評価のタイミングがズレるという問題点がありました。例えば7月に大きな成果を出しても、評価のタイミングが6月と12月だと、12月まで5ヵ月も待たなければなりません。こうしたケースを防ぐため、よりリアルタイムに評価できる仕組みを取り入れました。

同社の年収は4つの等級(ジュニア・メンバー・シニア・エキスパート)とA・Bの評価で決まりますが、推薦または自己推薦制で、毎月昇級できるようにしました。社長や直属のマネージャーの前で成果をプレゼンして、その内容や他の7項目の評価により判定されます。

さらに評価とは別ですが、マネージャーとメンバーの1on1ミーティングを2週間に1度行い、目標をチューニングするリアルタイムフィードバックを行っています。

●採用した人事評価制度

![]()

・毎月、推薦または自己推薦制で、評価見直しのチャンスがある

・年収は、は4つの等級と、等級の中でのA・B評価で決まる

・1on1ミーティングを2週間に1度行い、リアルタイムのフィードバックを行う

今では、毎月1~5人の等級審査が行われているそうです。等級審査のプレゼン後に明確なフィードバックを得ることができるため、メンバーがさらに成長できる仕組みができたそうです。

参考:フィードフォースのnote「半年に1回の評価制度を毎月の評価制度に変えた話」

Unipos BLOG「フィードバックを年に数回ではなくリアルタイムに行う2つの理由」

1-5. GMOインターネット株式会社【360度評価、オープン化】

インターネット関連事業を行うGMOインターネット株式会社は、人事評価制度に360度評価を導入しています。6段階ある等級とその中にランクがあり、目標の達成度に応じて給与が決定する仕組みです。

360度評価を採用している根底には、あらゆる部分を可視化している経営ポリシーの考え方があります。全てのスタッフの等級とランクが開示されており、各等級の給与額もオープンにしているため、「誰がどの等級とランクで、給料がいくら」ということまで見えるそうです。

●採用した人事評価制度

![]()

・360度評価支援システムを導入し、業務に関わる従業員による匿名の360度評価を実施

![]()

・給与の枠とリンクした等級ランク(6段階)を公開

360度評価やオープン化を実施したことで、「公平に評価されるため不満がなくなった」「給与額がオープンになり、仕事に対する責任感が生まれた」などの効果が生まれました。

参考:財形新聞「「給与の見える化」や「360度評価」が難しかったこと」

360度評価支援システム「導入企業様の声(GMOインターネット株式会社)」

ピアボーナスでモチベーションを高める「Unipos」の詳細はこちら

1-6. 株式会社ISAO【360度評価、リアルタイム評価、オープン化】

出典:株式会社ISAO

出典:株式会社ISAO

先進的な人事評価制度を採用していることで話題のソフトウェア会社・株式会社ISAO。管理職ゼロ、階層ゼロの「バリフラットモデル」を採用し、全従業員が自分の責任を持つ仕組みとなっています。

当初は等級を設けておらず、社員のパフォーマンスと給与が見合っていないケースが多かったそうです。そこで2011年4月から等級制度を導入し、等級と給与が完全に連動するようにしました。その後も内容の微調整を繰り返しながら、最善の人事評価制度を作っています。

等級は、自分とコーチが話し合って指名した2~7人の360度評価によって決まります。昇級はどのタイミングでも申し出ることが可能で、飛び級で等級が一気に2段階上がった従業員もいるそうです。

また、個人の能力を評価するこの仕組みだと「成果」については評価できないため、成果は別途アワードで還元しています。

●採用した人事評価制度

![]()

・自分が指名した評価者(2~7人)が360度フィードバックを行う

・市場価値に相応する「コア」と5つの要素で等級が決定する

![]()

・一年中どのタイミングでも等級の見直しが可能

・昇級を申し出ると人事やコーチが集まって話し合いが行われ、通過すると翌月の給与分から新しい等級が反映される

・毎月2~3人ほどの等級の変動がある

![]()

・全員の等級、昇級・降級の情報がすべてオープンになっている

・等級に変化があった場合も、その情報が公開される

評価者を自分で選択する360度評価にしたことで、評価に対する納得感が生まれ、フィードバックを素直に受け入れて成長できる環境ができたそうです。また、情報をオープンにすることで、権威を作らずに価値観で統治される職場づくりを実現しています。

最終目標としては、人事担当者がいなくても一人ひとりが同じ意識を持つ組織にしていきたいと考えているそうです。

参考:SELECK「評価者を「自分で」選ぶ。通年リアルタイムで昇降級する「権威を作らない」等級制度」

1-7. Chatwork株式会社【OKR、バリュー評価】

出典:Chatwork株式会社

出典:Chatwork株式会社

圧倒的なシェアを誇るビジネスコミュニケーションツール「チャットワーク」を開発・提供しているChatwork株式会社。社員数が50~60名を超えた頃から「誰が何をしているか」見えづらくなり、MBOによる評価が難しくなったため、人事評価制度にOKRのフレームワークを採用したそうです。

当初は、OKRの達成率と評価を完全に連動する形で導入していました。しかし運用してみると、評価が下がらないように保守的な目標設定を掲げるなど、さまざまな問題点が浮き彫りになりました。

そこで2018年からは、OKRの達成率ではなく「OKRを通してどれだけチャレンジしたか」を評価する運用に変更しました。評価は①業績評価、②行動評価、③全社業績により決まり、①の業績評価にOKRを通してチャレンジした評価を入れています。

また、②の行動評価では、バリュー評価(会社のコアバリューを体現できているか)を取り入れて評価を行っています。

●採用した人事評価制度

![]()

・OKRの達成率は評価に連動しない

・OKRを通してどれだけチャレンジしたかを評価する

![]()

・会社のコアバリューを体現できているかを評価する

OKRは、理想の会社に近づけるための触媒となり、社員がチャレンジングな目標を設定できるようになったそうです。また、バリュー評価を行うことで、会社の方向性について社員が理解しやすくなったといいます。

参考:組織づくりベース「【OKR最前線vol.2】ChatWork流 「完璧を求めない」「カッコつけない 」理想の会社に近づけるためのOKR運用」

組織づくりベース「【MEETUP#01 俺のOKR】Chatwork西尾氏「『俺のOKR』自然体で成果を出そう」」

1-8. ワイジェイカード株式会社【バリュー評価】

出典:ワイジェイカード株式会社

出典:ワイジェイカード株式会社

Yahoo!の連結子会社で、クレジットカード事業を営む会社・ワイジェイカード株式会社。同社は、親会社であるヤフー株式会社と同じようにバリュー評価を取り入れた人事評価を行っています。

社員の評価は、パフォーマンス評価(業績評価)とバリュー評価の2軸で決まります。つまり、定量目標と定性目標で複合的に判断されます。

●採用した人事評価制度

![]()

・会社の価値基準や行動基準に貢献したかどうかを評価

・複数の評価者を選んで、評価を実施

会社の方針を社員の評価に結びつけることで、スピーディに社員に浸透させることができたといいます。また、評価指針が明確になったことで、人事評価にかかる時間を短縮できたそうです。

1-9. カルビー株式会社【ノーレイティング】

出典:カルビー株式会社

出典:カルビー株式会社

日本では誰もが知る老舗菓子メーカー・カルビー株式会社。同社は、職能資格制度とスキル評価制度を使った昇級や昇格の決定を廃止し、2012年からノーレイティングの仕組みを人事評価制度に取り入れています。

2009年に会長兼CEOが変わったことをきっかけに、成果主義への舵を切ったそうです。「C&A(コミットメント&アカウンタビリティ)」という目標管理の仕組みを通して、1on1でマネージャーと部下が対話して人事評価を決めていきます。

一年間の最初に、仕事内容と目標のコミットメントを決め、契約書にサインをします。そしてその成果で賞与が大きく変わり、降格や昇進の可能性もあるといいます。

●採用した人事評価制度

![]()

・C&A(目標管理)の成果で賞与の額が大きく変わる

・目標は、1on1で上司とともに自分で決める

![]()

・上司と部下が交わしたコミットメントの内容はイントラネットに公開され、全従業員が見ることができる

目標を自分で決めること、成果がしっかりと評価に反映されること、コミットメントや成果が公開されることなどから、誰もが納得できる仕組みができたといいます。また、成果を出せば良いという風土から、残業が減り、出産が理由での退職もほとんどなくなったそうです。

さらに、生産性が上がったことで、会社としての利益率がわずか5年で10倍になりました。

参考:BUSINESS COATH「【テーマ】1on1 上司と部下のコミュニケ-ション<第2回/全4回> 1on1の事例紹介 ~カルビー株式会社~」

リクナビNEXTジャーナル「カルビーの“利益率が5年で10倍”を実現させた「働き方改革」とは?」

1-10. 株式会社フロムスクラッチ【その他(CREW制度)】

出典:株式会社フロムスクラッチ

出典:株式会社フロムスクラッチ

「b→dash」というMA(マーケティングオートメーション)ツールで業界シェア1位を誇る、株式会社フロムスクラッチ。同社は、人事評価制度に「CREW(クルー)制度」という独自の資格制度を取り入れています。

同社は組織を拡大していく際に、採用担当だけが採用活動をするのではなく、全員がリクルーターになる仕組みが必要と考えました。そして生まれたのがCREW制度です。

CREW制度とは、社員の採用活動の貢献度を評価する制度です。貢献度に応じて「エントリー」「バチェラー」「マスター」「ドクター」の4段階で評価し、クラスによって毎月の手当額が決まります(ドクターの場合は月3万円)。例えば最上位の「ドクター」は、幹部クラスを採用できるという評価です。幹部クラスを採用するためには、会社の歴史や経営方針、大切にしている文化などを深く理解している必要があります。

●採用した人事評価制度

CREW(クルー)制度

・採用活動への貢献度に応じて、4段階(エントリー・バチェラー・マスター・ドクター)で評価

・昇級条件として、fsテスト(会社理解度)、プレゼン(自社の魅力を語る)、貢献実績を設定

この人事評価制度を採用することで、リファラル採用が以前よりも約3倍増え、面接での候補者の志望度が上がり、内定辞退率が減ったといいます。その結果、70~80人だった社員数が、1年でほぼ倍の150人になりました。さらに、社員の会社に対する理解が深まる効果も現れたそうです。

参考:d's JOURNAL「【10年後の会社をつくる】採用文化を浸透させるフロムスクラッチのCREW制度」

PR Table「“世界最高峰の採用力企業”になりたいから、私たちは社内文化にこだわり続ける」

ピアボーナスでモチベーションを高める「Unipos」の詳細はこちら

2. 手法別導入会社一覧表

1章では10社の人事評価制度について紹介しましたが、以下の表にまとめた通り、複数の手法を組み合わせて人事評価制度を作り上げている企業が多いことが分かります。

定性評価と定量評価を組み合わせている企業もあれば、独自の評価項目を設定している企業もあります。社員の納得感を高めるためには、自社に合う人事評価制度を採用する必要があります。そのため、100の会社があれば、100通りの人事評価制度があるのです。

人事評価制度を作るには、それぞれの手法の内容や、メリット・デメリットを理解した上で、自社に合う手法を採用していくのが良いでしょう。

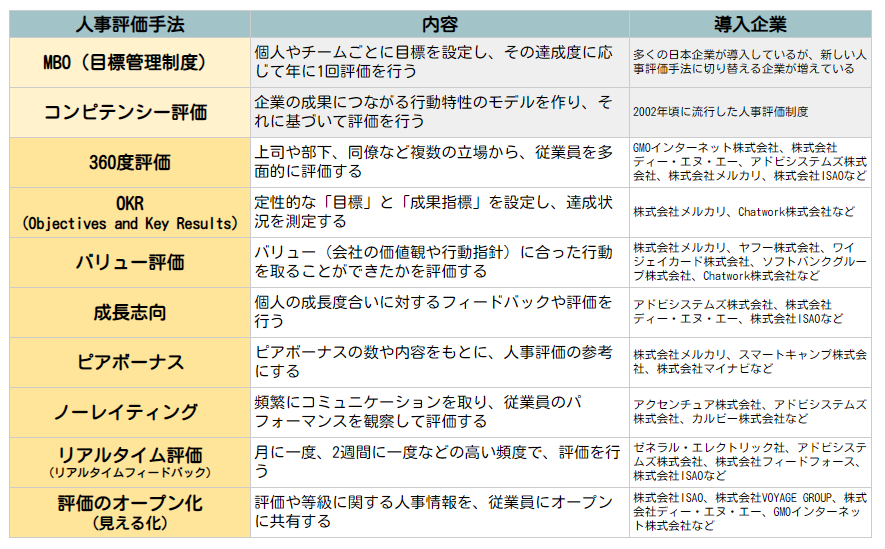

3. 最新トレンドも!人事評価制度に使われる10つの手法

自社の風土に合う人事評価制度を作るためには、どんな手法があるかを知り、それぞれのメリットやデメリットを理解する必要があります。

ここからは、以下の10つの人事評価制度手法の内容、メリット、デメリット、導入企業の例を紹介します。

◎MBO(目標管理制度)

◎コンピテンシー評価

◎360度評価

◎OKR(Objectives and Key Results)

◎バリュー評価

◎成長志向

◎ピアボーナス

◎ノーレイティング

◎リアルタイム評価(リアルタイムフィードバック)

◎評価のオープン化(見える化)

ちなみに今回の10社の事例で登場したのは、表の3番目以降の手法です。「MBO」「コンピテンシー評価」は従来型の人事評価制度であり、新しい人事評価制度への切り替えを行う会社が増えています。

3-1. MBO(目標管理制度)

日本の企業が現在もっとも多く導入している人事評価制度が、1950年代にピーター・ドラッカーが提唱した目標管理制度(MBO/Management by Objective)の仕組みです。

|

項目 |

内容 |

|

評価方法 |

個人やチームごとに目標を設定し、その達成度に応じて年に1回評価を行う |

|

導入メリット |

|

|

導入デメリット |

|

|

導入企業 |

多くの日本企業が導入しているが、別の人事評価手法に切り替える企業が増えている |

現在も日本の約8割の企業が導入している といわれていますが、アメリカの先進的な企業がMBOに代わる人事評価制度を採用し始めてからは、日本でもMBOから新しい人事評価制度に移行する企業が現れています。

目標管理制度(MBO)についてより詳しく知りたい方は、「MBO(目標管理制度)とは?導入の利点と活用へ向けたステップをわかりやすく説明」の記事もご覧ください。

3-2. コンピテンシー評価

コンピテンシーとは「業績や成果につながる行動特性」のことです。コンピテンシー評価はこうした特性を持っている従業員を評価するという人事評価制度です。

|

項目 |

内容 |

|

評価方法 |

企業の業績や成果につながるような行動特性のモデル(=評価基準)を作り、それに基づいて評価を行う |

|

導入メリット |

|

|

導入デメリット |

|

|

導入企業 |

2002年頃に流行した人事評価制度 |

年功序列や上司の主観で人事評価が決まるのではなく、明確な評価基準があるコンピテンシー評価は、2000年頃から日本でもブームとなりました。しかし導入のハードルが高いなどの理由から、あまり導入企業の事例は目にしません。

最近では人事評価制度としてよりも、どのような人材を採用するかを決める採用ツールとして活用されることが多いようです。

コンピテンシー評価についてより詳しく知りたい方は、「客観的人事評価が可能なコンピテンシー評価のメリット・導入までの流れ」の記事もご覧ください。

3-3. 360度評価

360度評価は、360度フィードバック、多面評価、周囲評価などとも呼ばれます。上司だけが評価する従来の人事評価制度と異なり、同僚や部下なども一緒に評価するという新しい評価手法です。

|

項目 |

内容 |

|

評価方法 |

上司や部下、同僚など複数の立場から、従業員を多面的に評価する |

|

導入メリット |

|

|

導入デメリット |

|

|

導入企業 |

GMOインターネット株式会社、株式会社ディー・エヌ・エー、アドビシステムズ株式会社、株式会社メルカリ、株式会社ISAOなど |

「日本の人事部 人事白書2018」によると、2018年時点で360度評価を導入している企業は2割で、従業員が多い大企業や成長企業が大半を占めています。

360度評価についてより詳しく知りたい方は、「360度フィードバック導入のメリットと失敗しない為の5つの注意点」の記事もご覧ください。

3-4. OKR(Objectives and Key Results)

OKRはシンプルな目標設定方法のひとつで、Objectives and Key Results(目標と成果指標)の略称です。アメリカのIntelで誕生したこの新しい手法は、GoogleやFacebookなどでも導入され、日本でも採用する企業が増えています。

ただし注意が必要なのは、OKRはあくまで目標設定方法であるということです。OKRの進捗結果だけを人事評価に直結するのはあまりおすすめしません。OKRを人事評価制度に取り入れている企業もありますが、別の人事評価手法と組み合わせて総合的に個人の評価を決めている企業が大半です。

|

項目 |

内容 |

|

評価方法 |

1~3カ月で達成できる定性的な「目標(Objectie)」を設定し、そのための「成果指標(Key Results)」を3~5個用意する。達成状況を定期的に確認し、結果の測定を行う |

|

導入メリット |

|

|

導入デメリット |

|

|

導入企業 |

株式会社メルカリ、Chatwork株式会社など |

OKRについてより詳しく知りたい方は、「OKRとは?KPIやMBOとの違いと仕組みや導入へ向けた進め方」の記事もご覧ください。

3-5. バリュー評価

バリューとは「会社の価値観や行動指針」を指します。従業員がバリューをどの程度体現できているかを定性的に評価する手法が「バリュー評価」です。

|

項目 |

内容 |

|

評価方法 |

バリュー(会社の価値観や行動指針)に合った行動を取ることができたかを評価する |

|

導入メリット |

|

|

導入デメリット |

|

|

導入企業 |

株式会社メルカリ、ヤフー株式会社、ワイジェイカード株式会社、ソフトバンクグループ株式会社、Chatwork株式会社など |

定量評価と組み合わせて人事評価に取り入れる企業が増えています。

バリューを体現した貢献を見える化する「Unipos(ユニポス)」

3-6. 成長志向

現状では能力やスキルが足りていなくても、成長志向を持っている従業員は今後伸びていく可能性が高いですよね。反対に、成長したいというマインドを持っていなければ、それ以上成長することはないでしょう。

成長志向とは、個人の成長に重きを置いた人材育成の方法や評価手法です。

|

項目 |

内容 |

|

評価方法 |

従業員の成長度合いを人事評価に取り入れる |

|

導入メリット |

|

|

導入デメリット |

|

|

導入企業 |

アドビシステムズ株式会社、株式会社ディー・エヌ・エー、株式会社ISAOなど |

3-7. ピアボーナス

ピアボーナスとは、従業員から従業員へ成果給(特別手当・ボーナス・ポイントなど)を贈る仕組みのことです。その蓄積を見ることで、他の従業員から感謝されているのは誰かを可視化することができます。また、ピアボーナスには「ありがとう」と言い合う文化を作り出す効果もあります。

|

項目 |

内容 |

|

評価方法 |

ピアボーナスの蓄積をもとに、評価の参考にする |

|

導入メリット |

|

|

導入デメリット |

|

|

導入企業 |

株式会社メルカリ、スマートキャンプ株式会社 |

ピアボーナスを導入するメリットについてより詳しく知りたい方は、Unipos「ピアボーナスの活用方法と導入事例」をご覧ください。

ピアボーナスで貢献を見える化する「Unipos(ユニポス)」の詳細はこちら

3-8. ノーレイティング

ノーレイティングは、ランク付けによる評価を排除した人事評価手法です。部署のコミュニケーションを強化して、より短い期間の従業員のパフォーマンスを観察することで評価を行います。

|

項目 |

内容 |

|

評価方法 |

頻繁にコミュニケーションを取り、従業員のパフォーマンスを観察して評価する |

|

導入メリット |

|

|

導入デメリット |

|

|

導入企業 |

アクセンチュア株式会社、アドビシステムズ株式会社、カルビー株式会社など |

ノーレイティングは主に外資系企業が取り入れている画期的な人事評価手法ですが、どの会社にも合う簡単なものではないため、慎重な判断が必要です。

ノーレイティングについてより詳しく知りたい方は、「ノーレイティングとは?レイティングとの違いやメリット・事例を解説」の記事もご覧ください。

3-9. リアルタイム評価(リアルタイムフィードバック)

年に一度、半期に一度の評価では遅すぎるという考えから、よりタイムリーなタイミングで評価を行う方法です。GE(ゼネラル・エレクトリック社)の新しい人事評価制度「PD(パフォーマンス・デベロップメント)」、アドビシステムズ株式会社の新しい人事評価制度「チェックイン」もこの手法に含まれます。

|

項目 |

内容 |

|

評価方法 |

月に一度、2週間に一度などの頻度で、上司と1on1でフィードバックを行う |

|

導入メリット |

|

|

導入デメリット |

|

|

導入企業 |

ゼネラル・エレクトリック社、アドビシステムズ株式会社、株式会社フィードフォース、株式会社ISAOなど |

3-10. 評価のオープン化(見える化)

評価や等級に関する情報を隠さず、全従業員にオープン化する人事評価手法です。

|

項目 |

内容 |

|

評価方法 |

評価や等級に関する人事情報を、従業員にオープンに共有する |

|

導入メリット |

|

|

導入企業 |

株式会社ISAO、株式会社VOYAGE GROUP、株式会社ディー・エヌ・エー、GMOインターネット株式会社など |

4. 事前準備が重要!人事評価制度を作る上での注意点

人事評価制度に取り入れたい10の手法、そして10つの企業事例を見て、自分の会社に必要な人事評価制度のイメージが沸いてきた方も多いのではないでしょうか。

最後に、人事評価制度を新しく作る際に気を付けたい3つのことをお伝えします。

4-1. 他社の企業事例をただ真似るのはNG

人事評価制度にはどんどん新しいトレンドが生まれています。それらを取り入れた企業の成功事例を見ると、ついそのまま取り入れたくなってしまうものです。

しかし、他社の企業事例をただ真似するのはおすすめしません。なぜならば、企業の風土や文化によって、最適な人事評価制度が異なるからです。

他社でうまく行っている人事評価制度だからといって、自分の会社でもうまく行くとは限らないのです。

他社の事例を参考にするのは大いに結構ですが、それが自社の文化に合っているのか、導入したら従業員に受け入れてもらえるのか、よく検討したうえで取り入れましょう。

4-2. 評価者(リーダー)の理解・協力を仰ぐ必要がある

新しい人事評価制度が頓挫する原因の多くは、評価者(リーダー)の不満によるものです。特に、従来の評価方法から大きく手法が変わる場合は、何よりも評価者の理解や協力を仰ぐ必要があります。

評価方法が変われば、どうしても慣れない作業で評価者の負荷が増える可能性が大いにあります。また、人事評価制度によっては、導入後に定常的に評価者の負担が増えるものもあります。

事前にしっかりと人事評価制度を変更する意義について理解してもらい、協力してもらえる体制を作ることが重要です。

4-3. 全従業員に制度の周知を徹底する

評価者と同様に、全従業員に理解してもらうことも大切です。評価方法が変わることで従業員が得られるメリットを丁寧に説明し、制度変更のスケジュールなども共有しましょう。

制度変更の意図が十分に伝わっていないまま実施してしまうと、従業員の不満が増大し、モチベーションが低下する原因になってしまう可能性があります。

「人事評価制度を導入することで評価の納得感が上がる」など、導入のメリットや制度の仕組みを徹底することが大事です。

人事評価制度についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひお読みください。

●人事評価制度の作り方を解説!仕組みや導入の際の注意点も確認

●統計データから解説!人事評価制度の問題点4つと見直しポイント3つ

5. まとめ

この記事では、人事評価制度の参考になる10の企業事例と10の人事評価手法を、最新トレンドを交えながら説明しました。

成長企業から学ぶ!人事評価制度の10つの企業事例

1. 株式会社メルカリ【OKR、バリュー評価、ピアボーナス】

2. 株式会社ディー・エヌ・エー【成長志向・360度評価】

3. アドビシステムズ株式会社【ノーレイティング】

4. 株式会社フィードフォース【リアルタイム評価】

5. GMOインターネット株式会社【360度評価、オープン化】

6. 株式会社ISAO【360度評価、リアルタイム評価、オープン化】

7. Chatwork株式会社【OKR、バリュー評価】

8. ワイジェイカード株式会社【バリュー評価】

9. カルビー株式会社【ノーレイティング、オープン化】

10. 株式会社フロムスクラッチ【その他(クルー制度)】

今回紹介した10つの企業事例や手法を参考に、自社にはどんな人事評価制度が向いているのか、議論を進めてみてはいかがでしょうか。

リアルタイムに日々の貢献を見える化する「Unipos(ユニポス)」の詳細はこちら

出典:

出典: 出典:

出典: